Генетическая дифференциация популяций лиственницы сибирской (Larixsibirica ledeb.) по микросателлитных локусам

Автор: Орешкова Н.В., Белоконь М.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи впервые исследована и применена на практике методика использования ядерных микросателлитных маркеров в анализе генетической изменчивости и уровня дифференциации лиственницы сибирской.

Лиственница сибирская, микросателлитные локусы, генетическое разнообразие и дифференциация, сохранение генофонда

Короткий адрес: https://sciup.org/14082211

IDR: 14082211 | УДК: 575.174.015.3:582.475.2

Текст научной статьи Генетическая дифференциация популяций лиственницы сибирской (Larixsibirica ledeb.) по микросателлитных локусам

Ранее проблемы генетического разнообразия и дифференциации вида решались лишь с помощью изоферментных маркеров [Аллозимный полиморфизм..., 1989; Семериков, Матвеев, 1995; Semerikov, 1999; Ларионова, Яхнева (Орешкова), Кузьмина, 2003; Орешкова, Ларионова, 2006, 2007; Орешкова, 2010; Орешкова, Барченков, 2010; Биоразнообразие лиственниц…, 2010 и др.]. Однако для адекватной количественной оценки генетического разнообразия этих данных не хватает, поскольку из-за специфики данного класса маркеров ускользает основная часть генома, а полученные показатели генетической изменчивости существенно занижены [Сулимова, 2004].

В последние годы для исследований генетического полиморфизма хвойных начали активно использовать представителей нового поколения ДНК-маркеров – микросателлиты (варьирующие участки ДНК, состоящие из повторяющихся фрагментов длиной от 1 до 6 пар оснований), которые обладают высоким уровнем полиморфизма, большой частотой встречаются в геноме и достаточно равномерным распределением по длине генома.

Цель исследований. Используя ядерные молекулярные маркеры нового поколения, получить качественно новую информацию генетической изменчивости и уровня дифференциации лиственницы сибирской.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований взяты выборки из шести популяций лиственницы сибирской, произрастающие на территории Таймырского муниципального района Красноярского края и в Республиках Алтай и Тывы. Названия популяций и их местоположение представлены в табл. 1.

Таблица 1

Географическое расположение и характеристика исследованных популяций лиственницы сибирской

|

Популяция |

Численность |

Район расположения |

Географические координаты |

Высота над у.м., м |

|

Республика Алтай |

||||

|

Черга |

32 |

Шебалинский район Республики Алтай, окр. с. Черга |

51°29'с.ш. 85°32'в.д. |

600–650 |

|

Перевал |

33 |

Шебалинский район Республики Алтай, окр. автодор. на Кукуй-ском перевале |

51°27'с.ш. 85°15'в.д. |

930-1200 |

|

Республика Тыва |

||||

|

Улар-1 |

30 |

Эрзинский район Республики Тыва, на север 32 км от с. Эрзин |

50°27'с.ш. 95°30'в.д. |

1873 |

|

Улар-2 |

30 |

Эрзинский район Республики Тыва, в 16–19 км севернее п. Морен |

50°31'с.ш. 95°27'в.д. |

2181 |

|

Таймырский район Красноярского края |

||||

|

Боганидское |

30 |

Таймырский район Красноярского края, 26 км от г. Дудинка |

69°20'с.ш. 86°52'в.д. |

53 |

|

Талнах |

30 |

Таймырский район Красноярского края, окр. п. Талнах |

69°28'с.ш. 88°30'в.д. |

70 |

Для выделения ДНК использовали хвою. Выделения проводили по стандартному протоколу для растительных тканей с применением цетилтриметиламмониумбромида (CTAB].

Полное отсутствие экспериментальных данных по изменчивости ядерных микросателлитных локусов у лиственницы сибирской явилось основной трудностью при подборе праймеров. Последовательности использованных в работе праймеров были взяты из литературных данных, где они использовались для анализа других видов рода Larix : лиственницы японской ( L. kaempferi Sarg. ) – группа bcLK [Isoda, Watanabe, 2006], лиственниц альпийской ( L. lyallii Parl. ) и западной ( L. occidentalis Nutt.) группы UAKLY [Isolation, characterization…, 2000; Contrasting microsatellite variation…, 2006] и UBCLX [Development and characterization of microsatellite, 2009]. Для проведения ПЦР использовали готовые реакционные смеси производства ООО «Лаборатория Изоген».

Характеристики микросателлитных локусов и условия ПЦР-амплификации приведены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика микросателлитных локусов, отобранных для анализа генетической изменчивости лиственницы сибирской

|

Локус |

Мотив |

tºC отжига |

Число аллелей |

Размер фрагмента |

Источник литературы |

|

bcLK056 |

(AG) 20 |

Touchdown 63–53ºС |

21 |

142–196 |

Isoda, Watanabe, 2006 |

|

bcLK066 |

(TG) 12 |

8 |

143–157 |

||

|

bcLK189 |

(AG) 17 AT(AG) 6 |

23 |

158–202 |

||

|

bcLK224 |

(AG) 17 |

8 |

128–148 |

||

|

bcLK225 |

(GA) 20 |

28 |

160–224 |

||

|

bcLK232 |

(AG) 19 |

8 |

133–149 |

||

|

bcLK260 |

(TG) 14 (AG) 9 |

9 |

94–110 |

||

|

bcLK235 |

(TC) 9 (AC) 2 AG(AC) 14 |

58ºС |

21 |

172–220 |

|

|

UBCLXtet_1-22 |

(TATC) 9 (TA) 12 |

6 |

176–186 |

Chen et al., 2009 |

|

|

UAKLly6 |

(GT) 17 |

23 |

214–262 |

Khasa et al., 2000, 2006 |

Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 6 %-м полиакриламидном геле с использованием Трис-EDTA-боратного электродного буфера. Гели окрашивали в растворе бромистого этидия и визуализировали с помощью системы гель-документации «Kodak». Молекулярный вес фрагментов определяли путем сопоставления со стандартными маркерами в программе Photo-Capt. Обработку полученных данных производили в программе GenAlEx 6.2 [Peakall, Smouse, 2006]. Для анализа связи между географическими и генетическими расстояниями использовали тест Мантела [Mantel, 1967].

Результаты исследований и их обсуждение. Из 10 проанализированных ядерных микросателлит-ных локусов у лиственницы сибирской все оказались полиморфными. Причем наиболее высокополиморфными оказались локусы bcLK056, bcLK189, bcLK225, bcLK235 и UAKLly6 , у которых наблюдалось от 21 до 28 аллелей. У остальных локусов ( bcLK066, bcLK224, bcLK232, bcLK260 , UBCLXtet_1-22 ) выявленный полиморфизм был сравнительно ниже. У них обнаружено от 6 до 9 аллельных варианта (табл. 2). В исследовании, включившем 185 проанализированных особей, по перечисленным локусам нуль-аллели выявлены не были. Всего при анализе шести популяций лиственницы сибирской было выявлено 155 аллельных варианта, из них около 22 % оказались уникальными, встречающиеся только в какой-либо одной из популяций.

При анализе показателей генетической изменчивости исследованных популяций лиственницы (табл. 3) выявили, что популяции из Республики Тыва в среднем характеризовались наиболее высоким аллельным разнообразием и уровнем наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности (N a =9,6; H o =0,488±0,046; H e =0,673±0,054) по сравнению с алтайскими (N a =9,0; H o =0,409±0,054; H e =0,655±0,062) и таймырскими (N a =7,8; H o =0,478±0,035; H e =0,628±0,041).

Показатели генетической изменчивости лиственницы сибирской, рассчитанные по результатам микросателлитного анализа

Таблица 3

|

Популяции |

N |

N a |

N e |

H o |

H e |

F |

|

Черга |

32 |

9,2 |

5,310 |

0,416±0,073 |

0,663±0,088 |

0,347 |

|

Перевал |

33 |

8,8 |

4,938 |

0,401±0,083 |

0,646±0,091 |

0,342 |

|

В среднем для района |

9,0 |

5,124 |

0,409±0,054 |

0,655±0,062 |

0,344 |

|

|

Улар-1 |

30 |

9,6 |

4,788 |

0,510±0,058 |

0,695±0,061 |

0,261 |

|

Улар-2 |

30 |

9,6 |

5,341 |

0,467±0,074 |

0,651±0,093 |

0,239 |

|

В среднем для района |

9,6 |

5,064 |

0,488±0,046 |

0,673±0,054 |

0,250 |

|

|

Боганидское |

30 |

7,7 |

3,777 |

0,493±0,066 |

0,618±0,068 |

0,209 |

|

Талнах |

30 |

7,9 |

3,459 |

0,463±0,051 |

0,639±0,052 |

0,262 |

|

В среднем для района |

7,8 |

3,618 |

0,478±0,035 |

0,628±0,041 |

0,236 |

|

|

В среднем для изученных популяций |

8,8 ±0,599 |

4,602 ±0,393 |

0,458 ±0,026 |

0,652 ±0,030 |

0,277 ±0,026 |

|

Примечание: N а – среднее число аллелей на локус; N е – эффективное число аллелей на локус; H о – наблюдаемая гетерозиготность; H е – ожидаемая гетерозиготность; F – индекс фиксации.

Установленные значения основных показателей генетического полиморфизма свидетельствуют о достаточно высоком уровне генетического разнообразия лиственницы сибирской в исследованных регионах (табл. 3) и находятся в пределах значений аналогичных показателей, рассчитанных для лиственниц японской, альпийской и западной [Contrasting microsatellite variation…, 2006; Isoda, Watanabe, 2006; Development and characterization…, 2009].

Сопоставление наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности показало, что во всех популяциях наблюдался дефицит гетерозиготных генотипов по большинству изученных микросателлитных локусов. Наиболее высокие значения индекса фиксации Райта (F) (табл. 3) были выявлены у популяций из Республики Алтай (F=0,344), а наименьшие у популяций из Таймыра (F=0,236). Это, по-видимому, можно объяснить большой фрагментированностью и низкой численностью популяций, а также самоопылением, приводящим к высокой степени инбридинга.

Исследование популяционной структуры с помощью F-статистик Райта [Wright, 1965; Guries, Ledig, 1982] показало, что каждое дерево в изученных популяциях лиственницы сибирской обнаруживает в среднем 29 %-й дефицит гетерозиготных генотипов (F is =0,293) относительно популяции и почти 36 % дефицит гетерозигот (F it =0,358) относительно вида (табл. 4).

Таблица 4 Значения показателей F-статистик Райта

|

Локус |

F IS |

F IT |

F ST |

|

bcLK232 |

0,372 |

0,408 |

0,058 |

|

bcLK056 |

0,240 |

0,303 |

0,083 |

|

bcLK224 |

0,405 |

0,424 |

0,033 |

|

bcLK225 |

0,324 |

0,370 |

0,068 |

|

bcLK066 |

0,150 |

0,183 |

0,039 |

|

bcLK189 |

0,378 |

0,401 |

0,037 |

|

bcLK260 |

0,311 |

0,395 |

0,122 |

|

bcLK235 |

0,187 |

0,237 |

0,061 |

|

UBCLXtet_1-22 |

0,257 |

0,487 |

0,310 |

|

UAKLly6 |

0,304 |

0,371 |

0,097 |

|

Среднее |

0,293±0,026 |

0,358±0,029 |

0,091±0,026 |

Чуть более 9 % всей наблюдаемой изменчивости приходится на межпопуляционную (F ST =0,091). Внутри популяций сосредоточено 90,9 % всего генетического разнообразия. Максимально популяции дифференцированы по локусам UBCLXtet_1-22, bcLK260, UAKLly6 и bcLK056 .

На основании частот аллелей выявленных ядерных микросателлитных локусов проанализирована межпопуляционная дифференциация исследованных популяций лиственницы сибирской. В табл. 5 приведены показатели стандартных генетических расстояний М. Нея [Nei, 1972]. Генетическое расстояние D между популяциями колеблется от 0,067 до 0,469, составляя в среднем 0,254. Значения D слабо коррелировали с географическими расстояниями согласно тесту Мантела (r=0,552, P=0,07).

Таблица 5

Генетические расстояния D между изученными популяциями лиственницы сибирской

|

Черга |

Перевал |

Улар-1 |

Улар-2 |

Боганидское |

Перевал |

|

0,072 |

*** |

||||

|

0,189 |

0,184 |

*** |

Улар-1 |

||

|

0,311 |

0,336 |

0,115 |

*** |

Улар-2 |

|

|

0,414 |

0,422 |

0,201 |

0,124 |

*** |

Боганидское |

|

0,469 |

0,454 |

0,280 |

0,176 |

0,067 |

Талнах |

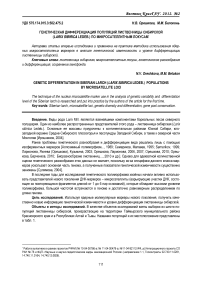

Генетическая дифференциация исследованных популяций соответствует их географической удаленности друг от друга. Наименьшие генетические отличия установлены внутри каждого района исследований: между популяциями из Таймырского района (F ST =0,019; D=0,067), Республик Алтай (F ST =0,016; D=0,072) и Тыва (F ST =0,028; D=0,115). Наибольшая дифференциация выявлена между популяциями из разных районов: таймырские и алтайские выборки (F ST =0,095; D=0,439), таймырские и тувинские (F ST =0,043; D=0,195), а также алтайские и тувинские (F ST =0,058; D=0,255). Анализ генетических дистанций с помощью многомерного шкалирования (PCA) хорошо иллюстрирует это (рис.).

0,150

0,100

CM л 0,050

ГО s 0,000

Q.

О -0,050

-0,100

-0,150

♦ Улар-2 ♦ Улар-1

♦ Боганидское

♦ Талнах

♦ Черга ♦

Перевал

-0,300 -0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300

Координата 1

Проекция изученных популяций лиственницы сибирской на плоскости двух координат по данным PCA-анализа (компьютерная программа GenAlEx V.6.2) матрицы генетических расстояний М. Нея

Таким образом, анализ генетических расстояний между популяциями показал отсутствие тесной взаимосвязи между географическим положением выборок и степенью их генетической дифференциации. Это объясняется тем, что лиственница сибирская произрастает в различных географических зонах с разнообразными экологическими условиями, образуя большое количество разновидностей, экотипов и климатипов. Влияние же экологических факторов перекрывает показатели генетической дифференциации. Подобные выводы были сделаны и по результатам изоферментного анализа [Орешкова, 2010; Орешкова, Барченков, 2010].

Заключение. В результате проведенных исследований с использованием десяти ядерных микроса-теллитных локусов нами впервые были получены оценки уровня генетического разнообразия и дифференциации лиственницы сибирской из разных районов ее распространения по данным маркерам. Представленные данные являются лишь начальным этапом огромной работы по изучению генетического разнообразия не только вида, но и рода в целом, выявления диагностических локусов, маркирующих выборки, выделения генетических резерватов, изучения межвидовой гибридизации лиственниц.