Генетическая дифференциация популяций медоносной пчелы ( Apis mellifera L.) и распространение РНК-содержащих вирусов пчел на фоне эпизоотии клеща Varroa destructor на территории Удмуртии

Автор: Калашников А.Е., Масленников И.В., Колбина Л.М., Удина И.Г.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетическая динамика популяций и иммунитет

Статья в выпуске: 4 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Пчелы среднерусской породы Apis mellifera mellifera L. зимостойки, устойчивы к ряду заболеваний, способны эффективно использовать короткий медосбор. Интрогрессия южных пород влияет на хозяйственные качества местных северных пород, отрицательно отражается на их приспособленности к природным условиям, а также снижает иммунитет, в результате чего повышается восприимчивость пчел к заражению эктопаразитами и распространяются различные заболевания, в том числе вирусные. Заражение пчел клещом Varroa destructor предрасполагает к инфицированию вирусами. Представлены данные о дифференциации популяций пчел среднерусской породы на территории Удмуртии, полученные на основании изучения морфометрических показателей (кубитальный индекс крыла — КИ) и оценки вариабельности межгенного локуса COI-COII мтДНК с использованием ПЦР. На основании анализа мтДНК степень гибридизации пчел по материнской линии в удмуртских выборках 1UD_S и 5UD_S составляла соответственно 15,38 и 60,00 %. Выборки 2UD_S-4UD_S отвечали стандарту среднерусской породы. Для всех изученных выборок (1UD_S-5UD_S) была получена средняя оценка КИ > 0,55, что подтверждает высокую вероятность их принадлежности к среднерусской породе. Однако по данным анализа вариабельности длины межгенного локуса COI-COII гибридизацию с южными породами не наблюдали только для выборок 2UD_S-4UD_S, тогда как у 1UD_S и 5UD_S ее отмечали, что свидетельствует о большей надежности молекулярных методов при оценке степени гибридизации в выборках пчел. Интересно, что в одном образце выборки 2UD_S была выявлена гетероплазмия PQ/p3½Q. У пчел в зоне их поражения клещом V. destructor обнаружили вирус деформации крыла (DWV) (23,3 % семей), вирусы хронического паралича (ABPV) и мешотчатого расплода (SBV) (13,3 %) с помощью ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией).

Медоносная пчела, митохондриальная днк, кубитальный индекс, вирус деформации крыла, вирус мешотчатого расплода, вирус хронического паралича, варроатоз

Короткий адрес: https://sciup.org/142133432

IDR: 142133432 | УДК: 638.12:575.174:[636.093+578.2

Текст научной статьи Генетическая дифференциация популяций медоносной пчелы ( Apis mellifera L.) и распространение РНК-содержащих вирусов пчел на фоне эпизоотии клеща Varroa destructor на территории Удмуртии

Под воздействием антропогенного фактора в России, как и в Западной Европе, Северной Америке, произошла гибридизация A. m. mellifera с подвидами медоносной пчелы, распространенными в более южных широтах. Интрогрессия южных пород влияет на хозяйственные качества местных северных пород, отрицательно отражается на их приспособленности к природным условиям, а также снижает иммунитет, в результате чего повышается восприимчивость пчел к заражению эктопаразитами и распространяются различные заболевания, в том числе вирусные (5).

Заражение пчел клещом Varroa destructor предрасполагает к инфицированию пчел вирусами (5-7). Клещ служит резервуаром для вирусов пчел, поэтому инвазия клеща ослабляет их иммунитет и способствует распространению вирусной инфекции (8). Из изученных РНК-содержащих вирусов медоносной пчелы шесть вызывают тяжелые последствия при инфицировании вплоть до гибели пчелиных семей, среди них вирус деформации крыла (DWV) (5), острого (ABPV) и хронического паралича (CBPV), а также кашмирский вирус (KBV), вирус мешотчатого расплода (SBV) и вирус черных маточников (BQCV) (6).

Нашей целью было изучение дифференциации популяций пчел на территории Удмуртии при помощи морфометрического метода (определения кубитального индекса) (КИ) и анализа вариабельности межгенного локуса COI-COII митохондриального генома (мтДНК), а также выявление распространения у пчел РНК-содержащих вирусов.

Методика . В работе использовали медоносных пчел с территории Удмуртии, собранных на пасеках в 2011-2012 годах. Для исследования кубитального индекса и анализа мтДНК отбирали особей в следующих районах: д. Красный Яр (1UD_S) ( n = 11), д. Б. Уча (2UD_S) ( n = 24), д. Моторки (3UD_S) ( n = 23), г. Ижевск, 9-й км (4UD_S) ( n = 8) и Воткинский район (5UD_S) ( n = 7). Образцы для изучения РНК-содержащих вирусов пчел отбирали из 30 семей на пасеке, расположенной на 9-м км Якшур-Бодьинского тракта ( n = 90) (в исследовании объединяли материал от трех пчел из каждой семьи в пул образца), и затем анализировали при помощи ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).

Изучение морфометрических признаков пчел (КИ) выполняли согласно рекомендациям (4). Для этого крылья пчел фотографировали, фотографии обрабатывали в программе Corel X13. Значение КИ указывали в долях от единицы.

ДНК из грудного отдела пчел выделяли при помощи набора «Diatom DNA prep 400» («Изоген», Россия), ПЦР мтДНК проводили с применением набора «ScreenMix» («Евроген», Россия). Для выделения РНК использовали набор «Trizol» («Изоген», Россия).

Наличие РНК-вирусной инфекции выявляли методом ОТ-ПЦР с помощью набора «GenPack RT-PCR Core», а затем ставили ПЦР с набором «ScreenMix» («Изоген», Россия). В реакции ПЦР мтДНК использовали праймеры согласно описанию (1-3), в ОТ-ПЦР — праймеры, представленные ранее (6, 8). Тип породы (северный или южный) определяли при помощи ПЦР-анализа длины межгенного локуса COI-COII мтДНК пчел (1-3).

Математическую и статистическую обработку результатов проводили при помощи программы Microsoft Excel.

Результаты . Среднее значение КИ для популяции вычисляется как усредненная величина. КИ может быть указанием на гибридизацию пород при формировании изученной популяции или на соответствие рассматриваемой популяции (выборки) породному стандарту по морфометрическим показателям в целом.

По результатам исследований было установлено, что средние значения КИ пчел из удмуртских популяций 1UD_S-5UD_S несколько меньше, чем для стандарта породы (различия составили от 7 до 17 %). Показатели рассчитывали на основании данных, представленных в таблице, по отклонению от среднего стандарта КИ для породы (в пределах ошибки метода 9,8 %). Таким образом, для популяций пчел 1UD_S-5UD_S получили среднюю оценку КИ > 0,55, что свидетельствует о высокой вероятности их принадлежности к среднерусской породе.

При помощи ПЦР проанализировали вариабельность межгенного локуса COI-COII мтДНК в изученных выборках пчел (см. табл.). Эта область мтДНК содержит элемент Р длиной 54 п.н., затем вариабельное число элементов Q, которыми различаются пчелы южных и северных популяций. Изученный участок митохондриального генома расположен между 3' -областью гена COI и 5'-областью гена COII с общей длиной 50 п.н. Известно, что в изученном участке мтДНК у пчел южных пород содержится один элемент Q (длина 196 п.н.), а у пчел северных популяций — два элемента Q и более.

Морфометрические показатели и частота митотипов в изученных популяциях пчел Apis mellifera mellifera L. на территории Удмуртии (2011-2012 годы)

|

Выборка |

n |

КИ |

Доверительный интервал (P = 0,05) |

Cv |

КИ |

Вариант митотипа по мтДНК |

Степень метизации, % |

|||

|

min |

max |

PQ (350 п.н.) |

PQQ (546 п.н.) |

546/796PQQ/P3XQ |

||||||

|

1UD S |

11 |

0,499 |

±0,037 |

0,125 0,409 0,600 |

0,1538 |

0,8462 |

15,38 |

|

2UD S |

24 |

0,557 |

±0,040 |

0,178 0,318 0,750 |

0,9600 |

0,0400 0 |

|

|

3UD S |

23 |

0,557 |

±0,030 |

0,132 0,429 0,722 |

1,0000 |

0 |

|

|

4UD S |

8 |

0,550 |

±0,034 |

0,089 0,500 0,632 |

1,0000 |

0 |

|

|

5UD S |

7 |

0,537 |

±0,053 |

0,134 0,450 0,625 |

0,6000 |

0,4000 |

60,00 |

Примечание. КИ — кубитальный индекс. Пропуски означают отсутствие соответствующего варианта митотипа.

На основании анализа мтДНК выявлена гибридизация пчел по материнской линии в выборках 1UD_S и 5UD_S, которая составила соответственно 15,38 и 60,00 %. Выборки 2UD_S-4UD_S отвечали стандарту среднерусской породы, так как в них не были обнаружены короткие варианты изученного фрагмента (350 п.н.), которые характерны для южных пород. Таким образом, в отличие от морфометрического анализа, на основании которого все пять изученных популяций с высокой вероятностью могли быть отнесены к среднерусской породе, при оценке вариабельности длины межгенного локуса COI-COII гибридизация с южными породами была подтверждена для выборок 1UD_S и 5UD_S, и только в образцах 2UD_S-4UD_S она отсутствовала. В одном образце выборки 2UD_S была выявлена гетероплазмия PQ/p3xQ.

Для пчел из урбанизированных районов Республики Башкортостан ранее также наблюдали снижение среднего значения КИ на 5,25 % и присутствие митотипа PQ, характерного для южных пород. В некоторых популяциях пчел степень гибридизации с южными породами (в том числе с карпатской) достигала 50 %. В районах Удмуртии с низкой плотностью населения, из которых взяты наши выборки 2UD_S и 3UD_S, как и для лесных районов Башкортостана (бурзятинская популяция, заповедник Шулган-Таш), отмечена крайне низкая степень гибридизации среднерусской пчелы с южными породами (не более 0,01, частота митотипа PQQ не менее 0,99) (3).

Происходящая в настоящее время гибридизация разных пород пчел обусловлена человеческим фактором, так как пчеловоды зачастую предпочитают разводить более миролюбивую карпатскую пчелу, не принимая в расчет факт преимущественного распространения среднерусской породы в своем регионе.

Полученные данные об одновременном инфицировании семей пчел несколькими РНК-вирусами предполагают вероятную роль этих инфекций в синдроме их массовой гибели — коллапсе пчелиной семьи (6, 7). К важ-90

ным причинам гибели пчелиных семей относится также заболевание вар-роатозом. Это тяжело протекающая, не поддающаяся до сих пор полному излечению паразитарная болезнь пчелиных семей с одновременным поражением рабочих пчел, трутней, маток и расплода (8, 9). Возбудитель — клещ Varroa destructor, источник заражения — инфицированные клещом пчелиные семьи. Клещ распространяется блуждающими пчелами, пчела- ми-воровками, трутнями, с роями, при кочевках пасек, купле и продаже пчел и маток и др. Основное место сосредоточения клеща в активный период — печатный расплод и пчелы внутри улья. Трутневой расплод поражается в 7-15 раз сильнее, чем расплод рабочих пчел.

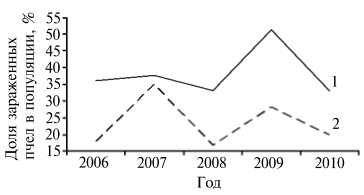

Данные о распространении варроатоза в Удмуртии представлены на рисунке. На пасеках, где выполнялся отбор образцов для исследования на наличие вирусной инфекции, была установлена высокая степень инвазии клеща Varroa destructor (более 40 % при допустимой норме 2 %). В лесу на этой пасеке за зимовку погибли две

Динамика наиболее распространенных болезней пчел в Удмуртии: 1 — варроатоз, 2 — нозематоз (по данным ГУ ветеринарии Удмуртской Республики).

пчелиные семьи.

В России известны случаи вирусных заболеваний пчел, например поражение вирусом деформации крыла (5) и другими вирусами (6). По нашим данным, вирус деформации крыла (DWV) распространен наиболее широко (7 семей, или 23,3 %). Он чаще всего встречается в семьях пчел, пораженных V. destructor (3, 4). Вирусы хронического паралича (ABPV) и мешотчатого расплода (SBV) мы отмечали в 4 семьях (13,3 %). Не менее двух вирусов одновременно обнаружили в 4 случаях (13,3 %), не менее трех — в одном (3 %). Наблюдали одновременную инфекцию вирусами DWV и SBV, а также DWV и ABPV. При этом необходимо отметить, что вирус мешотчатого расплода наиболее эффективно детектируется именно при

ОТ-ПЦР (метод рассматривается как альтернатива обнаружению вируса при диагностике только по клиническим проявлениям заболевания). В работах O. Berenyi с соавт. (8) и J.R. Miranda с соавт. (9) выявлены инфекции одновременно вирусами DWV и SBV, а также DWV и ABPV. Отмечены и другие смешанные вирусные инфекции. Можно предположить, что при смешанных вирусных инфекциях их летальность для пчелиных семей повышается (9).

Итак, нами поведен анализ породной принадлежности пчел на территории Удмуртии одновременно по кубитальному индексу и по вариабельности межгенного локуса COI-COII мтДНК. Выявлены популяции, которые представляют среднерусскую породу пчел. Продемонстрировано, что оценка кубитального индекса КИ и анализ мтДНК дополняют друг друга, однако молекулярный метод дает более надежные результаты. У пчел на территории Удмуртии обнаружены РНК-содержащие вирусы, заражение которыми может приводить к летальному исходу. В некоторых выборках наблюдали комбинированную вирусную инфекцию, при которой риск гибели пчелиной семьи возрастает.