Генетическая изменчивость и возрастная структура соболя (Martes zibellina L , 1758) в Еврейской автономной области

Автор: Брыкова А.Л., Фрисман Л.В., Капитонова Л.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биоразнообразие и заповедное дело

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализ генетической изменчивости и возрастной структуры популяции соболя территории Еврейской автономной области (ЕАО) проведен на материале шести охотничьих сезонов периода 2011-2022 гг. Для микросателлитов Ма3 и Mer_041 исследованы распределение генотипов, аллельный состав и его изменение во времени. В большинстве сезонных сборов обнаружен недостаток гетерозигот, однако генотипическое равновесие по обоим локусам нарушено только в один сезон из шести. Анализ возрастной структуры проводился по материалам пяти охотничьих сезонов. Показано, что в охотничьих сборах соболей ЕАО наиболее представлены возрастные группы, активно участвующие в размножении, несколько ниже численность сеголеток. Можно предполагать относительно стабильное состояние популяции соболей ЕАО, что подтверждают данные генетического анализа.

Еврейская автономная область, соболь, микросателлиты, аллель, возрастные группы, охотничьи сезоны

Короткий адрес: https://sciup.org/143178880

IDR: 143178880 | УДК: 575.2:599.742.41(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-2-17-23

Текст научной статьи Генетическая изменчивость и возрастная структура соболя (Martes zibellina L , 1758) в Еврейской автономной области

Еврейская автономная область расположена в центральной части юга российского Дальнего Востока между 47°–49° с. ш. и 130°–135° в.д., занимает площадь 36,3 тыс. км2. Южная и восточная части области представлены равниной и относятся к Среднеамурской низменности, горные территории на северо-западе – к Хингано-Буреинской горной системе. Около 45% площади покрывают леса. На территории области ведется промысел пушного зверя, в основном соболя [3].

Этот хищный зверек заселяет хвойные и смешанные леса северной Евразии. Его ареал протяжен от Урала до Тихого океана по территории России и частично захватывает сопредельные страны: Монголию, Китай, Корею и Японию. В первой половине ХХ в. высокая ценность пушни-

ны и бесконтрольный отлов привели к практически полному исчезновению соболя на российской части ареала. Запрет на промысел и последующая интродукция животных на угнетенные территории из сохранившихся популяций отдаленных участков ареала восстановили численность. В южные территории Буреинского нагорья, где ранее соболь был истреблен, расселяли зверьков с севера Буреинского хребта из Верхнебуреинско-го племенного соболиного рассадника. Выпуски соболей производились с 1952 по 1957 гг. Особи хорошо прижились и стали размножаться. Охота постепенно возобновлялась [4].

Для понимания влияния антропогенного воздействия на природные объекты необходим мониторинг популяционной структуры как по нейтральным, так и по адаптивным характеристикам. В качестве нейтральных характеристик генетической структуры популяций в последние годы активно привлекаются ядерные маркеры – микросателлиты. Как известно, одним из механизмов приспособления вида к условиям существования является возрастная структура популяций [15]. Ее изменение можно рассматривать в качестве адаптивной характеристики.

Настоящая работа является начальным этапом мониторинга соболиной популяции области. Цель – провести анализ генетической и возрастной структуры популяции соболя ЕАО по сборам нескольких охотничьих сезонов.

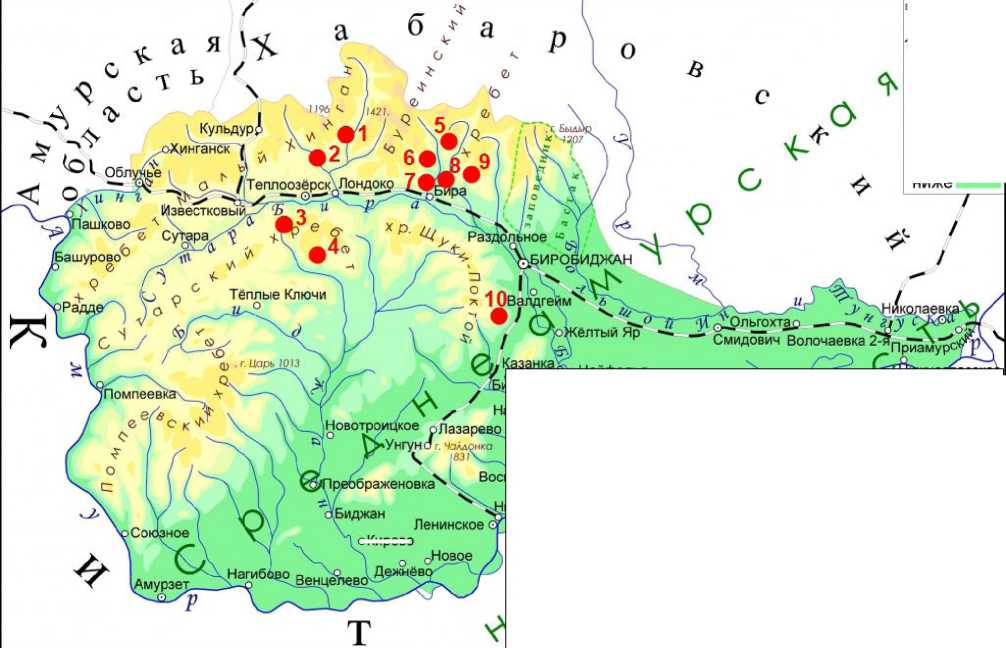

Рассмотрен материал следующих охотничьих сезонов: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2020/2021 и 2021/2022. Биологический материал от 174 особей из 10 точек ЕАО (рис.) предоставлен охотниками, имеющими лицензии на отлов соболей.

Для исследования генетической структуры популяций соболя проведен анализ двух микро-сателлитных локусов (Ма3 и Mer_041), которые были отобраны по результатам исследования ма- териала соболей Среднего Приамурья, собранного в сезон 2012/2013 [14].

ДНК была выделена из фиксированных в спирте тканей с использованием стандартного метода солевой экстракции. Последовательности примененных праймеров и режимы амплификации взяты из работы С.Н. Каштанова [6]. Анализ длин фрагментов проводился на восьмиканальном генетическом анализаторе АВ-3500. Идентификация локусов осуществлялась в программе Gene Mapper, версия 4.1 (Applied Biosystems, США). Для оценки наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, точного соответствия распределению Харди-Вайнберга использована программа Arlequin, версия 3.5. Работа проведена на приборной базе ИКАРП ДВО РАН.

Анализ возрастной структуры соболей осуществлялся на основе краниологического материала – обработанных черепов соболей. Определение возраста 152 особей проводилось по методу В.Н. Надеева и В.В. Тимофеева. Оценивались следующие показатели: степень сближения височных линий, состояние затылочного гребня; развитие сагиттального гребня. Дополнительно рассматри-

200 м

100м ниже

500 м

300 м

Высота над уроком море выше

1000 м

оКирове

ТОЧКИ ОТЛОВА:

1. Правый берег р. Большая Каменушка, ключи Амсояр и Канхой

2. р. Малая Каменушка

3 Верховья р Левая Бурунбава (приток р Дитур) и кл. Масловский

4. руч Алкулусан (приток р Дитур)

5 Верховья р. Большая Никита (район устья кл Темный)

6 От зимника через р Малая Никита 9 км на ССЗ

7 Окрестности п. Бира, (р Березняковая)

8 Зимник через р Малая Никита

9 руч Черныховский (приток р Сагды-Бира)

10. От 24-го км по Биршоссе, 7-8 км на запад

Рис. Точки сбора материала соболей

Fig. Sable collection sites валась степень стирания зубов. Данная методика позволяет выделить 4 возрастные группы: I – группа молодых (8–10 месяцев); II – юношеская группа (около 1 года 8–10 месяцев); III – группа взрослых (около 2 лет 8–10 месяцев); IV – полновозрастные и стареющие (старше 3 лет) [10].

Анализ генетической изменчивости

В суммарной выборке из 174 экземпляров обнаружено 4 аллеля локуса Ма3 и 10 аллелей локуса Mer_041. Распределение аллелей по сезонам, частоты встречаемости с их стандартными ошибками представлены в табл. 1.

Для локуса Ма3 во всех выборках 6 рассматриваемых сезонов основным (частота встречаемости более 0,5) является аллель 131, далее по убыванию следует аллель 133. Значительно ниже показатели у аллеля 135, частота встречаемости которого отличается неравномерностью (отмечается резкое снижение в сезон 2013/2014 и рост в последние сезоны). Аллель 125 выявлен в одном сезоне в точке 5, расположенной в северной части области (рис.).

В сборах рассмотренных сезонов встречены от 6 до 9 аллелей локуса Mer_041. Минимальное число аллелей обнаружено в самой малочисленной выборке, включающей 19 экземпляров. В данный сезон (2011/2012) не обнаружены аллели, являющиеся редкими или малочисленными в материале других сезонов. Остальные аллели отмечаются практически во все рассматриваемые сезоны. В двух последних сезонах обнаружены редкие аллели 160 и 158, не встречавшиеся на территории области ранее. Наиболее часто встречаемыми являются аллели 146, 148, 150, 152. От сезона к сезону происходит изменение частот этих аллелей. Основываясь на полученных данных, можно отметить, что изменение частот этих аллелей скорее хаотично, чем имеет какую-либо определенную направленность.

Таблица 1

Частота встречаемости аллелей локусов Ма3 и Mer_041 в сезонных сборах соболей Еврейской автономной области

Table 1

Frequency of alleles of the Ma3 and Mer_041 loci occurrence in the Jewish Autonomous Region seasonal collections of sables

|

Локусы |

Аллели |

Охотничьи сезоны |

|||||

|

2011/2012 |

2012/2013 |

2013/2014 |

2015/2016 |

2020/2021 |

2021/2022 |

||

|

Ма3 |

125 |

– |

– |

0,02±0,02 |

– |

– |

– |

|

131 |

0,68±0,08 |

0,69±0,07 |

0,65±0,05 |

0,68±0,06 |

0,66±0,06 |

0,65±0,08 |

|

|

133 |

0,24±0,07 |

0,21±0,06 |

0,31±0,05 |

0,31±0,06 |

0,29±0,06 |

0,25±0,07 |

|

|

135 |

0,08±0,04 |

0,1±0,05 |

0,02±0,01 |

0,01±0,01 |

0,05±0,03 |

0,1±0,05 |

|

|

Итого аллелей |

3 |

3 |

4 |

3 |

3 |

3 |

|

|

Mer_041 |

140 |

0,37±,08 |

0,12±0,05 |

0,1±0,03 |

0,14±0,04 |

0,08±0,03 |

0,07±0,04 |

|

144 |

– |

0,02±,02 |

0,02±0,01 |

0,04±0,02 |

0,03±0,02 |

0,03±0,03 |

|

|

146 |

0,24±0,07 |

0,1±0,05 |

0,31±0,05 |

0,4±0,06 |

0,32±0,06 |

0,15±0,06 |

|

|

148 |

0,08±0,04 |

0,24±0,07 |

0,22±0,05 |

0,1±0,04 |

0,19±0,05 |

0,23±0,07 |

|

|

150 |

0,16±0,06 |

0,24±0,07 |

0,11±0,03 |

0,1±0,04 |

0,16±0,05 |

0,17±0,06 |

|

|

152 |

0,1±0,05 |

0,14±0,05 |

0,17±0,04 |

0,06±0,03 |

0,07±0,03 |

0,17±0,06 |

|

|

154 |

0,05±0,04 |

0,07±0,04 |

0,06±0,03 |

0,09±0,03 |

0,11±0,04 |

– |

|

|

156 |

– |

0,07±0,04 |

0,01±0,01 |

0,07±0,03 |

0,02±0,01 |

0,15±0,06 |

|

|

158 |

– |

– |

– |

– |

– |

0,03±0,03 |

|

|

160 |

– |

– |

– |

– |

0,02±0,01 |

– |

|

|

Итого аллелей |

6 |

8 |

8 |

8 |

9 |

8 |

|

|

№№ точек сбора материала |

1, 2, 3, 4 |

5, 6, 8,10 |

1, 3, 5, 7, 9 |

1, 5 |

1 |

5 |

|

Таблица 2

Генетические характеристики сезонных выборок соболей Еврейской автономной области

Table 2

Genetic characteristics of seasonal samples of sables in the Jewish Autonomous Region

|

Ма-3 |

Меr-41 |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

№ пп |

Сезон |

N |

n |

H obs |

H exp |

pХ-В |

n |

Н obs |

Н exp |

pХ-В |

|

1. |

2011/2012 |

19 |

3 |

0.47 |

0.48 |

1 |

6 |

0.84 |

0.78 |

0.32 |

|

2. |

2012/2013 |

21 |

3 |

0.48 |

0.48 |

0.08 |

8 |

0.90 |

0.85 |

0.97 |

|

3. |

2013/2014 |

49 |

4 |

0.32 |

0.49 |

0.002 |

8 |

0.57 |

0.81 |

0.01 |

|

4. |

2015/2016 |

34 |

3 |

0.38 |

0.45 |

0.21 |

8 |

0.7 |

0.8 |

0.37 |

|

5. |

2020/2021 |

31 |

3 |

0.35 |

0.48 |

0.14 |

9 |

0.77 |

0.82 |

0.19 |

|

6. |

2021/2022 |

20 |

3 |

0.55 |

0.52 |

1 |

8 |

0.75 |

0.85 |

0.57 |

Примечание: N – количество особей, n – количество аллелей, H obs – наблюдаемая гетерозиготность, H exp – ожидаемая гетерозиготность, pХ-В – результаты точного теста соответствия равновесию Харди-Вайнберга

Сравнение величин наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности (табл. 2) показало некоторый недостаток гетерозигот (столбцы 5, 6 для Ма3 и столбцы 9, 10 для Mer_041) в большинстве сезонных выборок. Однако, преобладающая часть сезонных выборок (5 из 6) показывает соответствие распределения генотипов соотношению Харди-Вайнберга (на уровне значимости 0,05). Нарушение популяционного равновесия по двум исследуемым локусам наблюдается только в сезон 2013/2014, материал которого был собран в наибольшем количестве точек. Таким образом, соответствие распределения генотипов соболей в материале большинства сезонных охотничьих сборов соответствует уравнению Харди-Вайнберга и не показывает присутствия факторов, значимо нарушающих популяционное генетическое равновесие в рассматриваемый период.

Возрастная структура

Анализ возрастной структуры осуществлялся по материалам 5 охотничьих сезонов. Распределение материала сезонных охотничьих сборов по возрастным группам представлено в табл. 3.

Итоговая колонка табл. 3 показывает определенную тенденцию распределения возрастных групп в популяции соболя ЕАО, где заметно преобладает группа юных (II гр.); далее по убыванию взрослые (III гр.); следующие молодые (I гр.); наименьшая доля у группы полновозрастных и стареющих (IV гр.). Эта тенденция четко просматривается в сезонах 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016. В сезонах 2020/2021, 2021/2022 наблюдается некоторое искажение – преобладает количество особей I и II групп, где доля внутри сезонов одинаковая.

Отдельно рассматривались наиболее многочисленные сезонные выборки соболей из охот-

Таблица 3

Распределение соболей по возрастным группам в популяциях Еврейской автономной области

Table 3

Distribution of sables by age groups in populations of the Jewish Autonomous Region

В охотхозяйстве «Ирбис» (точки 5, 6, 8) в сезон 2012/2013 были отловлены 15 соболей. Из них 20% относятся к I возрастной группе, 46,7% входят во II группу, 33,3% – III, особи IV группы отсутствуют. В следующем сезоне (2013/2014) в выборке из 38 особей из точек 5, 7, 9 к группе I относятся 21,1%, ко II – 42,1%, к III – 26,3%, к IV – 10,5%. В последнем сезоне 2021/2022 (в точке 5) из 20 особей по 40% соболей приходится на I и II возрастные группы, по 10% – на III и IV.

Известны примеры несколько иного распределения соболей по возрастным группам. Так, заметное преобладание сеголеток в отловах выявлено в южной Якутии, в разные годы от 46 до 84%, в среднем 72,6%. Доля годовалых особей составила порядка 50%. В старших возрастных группах количество зверьков резко уменьшалось: 2-летние составили порядка 14%, 3-летние и более – порядка 9%. Похожая тенденция наблюдалась и на северо-западе Якутии, где доля сеголеток изменялась по годам от 52 до 85%, в среднем порядка 69%. Доля же зверьков других возрастных групп убывала более плавно: особей 1 года было порядка 37%, 2 лет – 25%, 3 лет и старше – 11% [5].

Для понимания механизмов сохранения стабильности вида и оптимальности промысла важным представляется выявление наиболее изымаемой возрастной группы. Какие же возрастные группы соболей наиболее значимы для репродуктивного баланса популяции? Известно, что половой зрелости соболи достигают в 15–16 месяцев [1, 11, 12], в размножении молодые зверьки участвуют с 2-2,5 [2, 10, 13] и даже с 3 лет (за исключением редких случаев) [7]. По данным С.В. Бекетова и С.Н. Каштанова [2], в естественных условиях почти все самки старше одного года половозрелые и в среднем 60% из них уже оплодотворены. В неволе в 15–16-месячном возрасте спариваются в среднем 25% самок, но подавляющее большинство остаются пустыми. Да и среди самок 3 лет щенятся только около половины. В старшем возрасте самки остаются пустыми реже, в 10–15% случаев. Однако же сравнение средних показателей размножения в природных и совхозных популяциях в целом не выявило существенных различий.

По данным В.Н. Надеева и В.В. Тимофеева [10], распределение возрастных групп в разных популяциях соболя отличается. Как считают авторы, оно зависит от параметров добычи зверьков. При отсутствии промысла в популяции идет накопление взрослых и стареющих особей, в этом случае молодые вынуждены активно расселяться с территорий рождения. Преимущественная добыча зверьков I и II возрастных групп указывает на активную сменяемость популяции.

Несмотря на то, что использовалась наиболее простая из известных методик определения возраста, позволяющая составить лишь предварительное представление о возрастной структуре популяции соболя [9], приведенные выше данные позволяют сделать ряд выводов. В охотничьих сборах соболей ЕАО наиболее представлены возрастные группы, активно участвующие в размножении. По мнению В.Г. Монахова, более высокая интенсивность размножения свойственна соболям в возрасте 2 года и выше, у них же наибольшая плодовитость и наилучшая выживаемость [8]. Следовательно, предварительно можно считать, что популяция соболей ЕАО имеет хороший репродуктивный потенциал. Третья по величине, но достаточно многочисленная I группа соболей может указывать на то, что территорий для расселения и обитания молодых особей достаточно. Таким образом, можно говорить об относительно стабильном состоянии популяции соболей ЕАО, что подтверждают данные генетического анализа.

Для понимания степени антропогенного воздействия и его последствий для данного вида мониторинг следует продолжить, для чего требуется расширить спектр микросателлитных маркеров и методов определения возраста, а также расширить коллекционные сборы как за счет увеличения количества особей, так и за счет числа локальностей. Для этого необходимо продолжить налаживать сотрудничество с имеющими лицензии охотниками или охотничьими хозяйствами, которые могли бы предоставлять материалы для исследования.

Список литературы Генетическая изменчивость и возрастная структура соболя (Martes zibellina L , 1758) в Еврейской автономной области

- Аристов А.А., Барышников Г.Ф. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Хищные и ластоногие. СПб., 2001. 560 с.

- Бекетов С.В., Каштанов С.Н. Русский соболь -70 лет селекции // Природа. 2002. N° 5. С. 52-58.

- География Еврейской автономной области: общий обзор / отв. ред. Е.Я. Фрисман. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2018. 408 с.

- URL: http://xn--80apgve.xn~p 1ai/konferens/ monografii/ geografiya-eao/index.php (дата обращения: 08.04.2022).

- Голобокова О.А. История создания Верхне-буреинского соболиного племенного рассадника. 2017. URL: https://komza.khabkrai.ru/ Municipalnye-arhivy/Novosti-/890 (дата обращения: 05.04.2022).

- Захаров Е.С. Соболь Южной и Западной Якутии (морфология, экология, структура популяций): автореф. дис. ... канд. биол. наук. Якутск, 2012. 20 с.

- Каштанов С.Н., Рубцова Г.А., Лазебный О.Е. Исследование генетической структуры промышленной популяции соболя (Martes zibellina Linnaeus,1758) по микросателитным маркерам // Вестник ВОГиС. 2010. Т. 14, № 3. С.426-431.

- Мантейфель П.А. Жизнь пушных зверей. 2-е изд. М: Госкультпросветиздат, 1948. 108 с.

- Монахов В.Г. Возрастная структура популяций соболя (Martes zibellina) // Зоологический журнал 1983. № 9. С. 1398-1406.

- Монахов В.Г. Оценка возрастной структуры выборок соболей с применением трех методов определения возраста // Экология. 2004. № 6. С.430-435.

- Надеев В.Н., Тимофеев В.В. Соболь. М.: Заго-тиздат, 1955. 404 с.

- Новиков Г.А. Хищные млекопитающие фауны СССР. М.; Л.: АН СССР, 1956. 299 с.

- Петренко В.Д., Петренко Г.В. Промысловая охота (краткий справочник молодого охотника). Красноярск: Сибирский промысел, 2001. 98 с.

- Собанский Г.Г. Промысловые звери Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1988. 160 с.

- Фрисман Л.В., Шлюфман К.В., Брыкова А.Л. Генетическая структура популяции соболя (Hartes zibellina) Буреинского нагорья по сборам одного охотничьего сезона // Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 4. С. 46-55. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-4-46-55.

- Шварц С.С. О возрастной структуре популяций млекопитающих // Труды Уральского отделения МОИП. Свердловск, 1959. Вып. 2. С. 3-22.