Генетические аспекты защиты мозга. Возможности и адекватность в кардиоанестезиологии

Автор: Зельман В.Л., Караськов A.M., Ломиворотов В.Н., Постнов В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Статья в выпуске: 3-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14919123

IDR: 14919123 | УДК: 616.12-089.5-035:[612.884:612.82:575.165]

Текст статьи Генетические аспекты защиты мозга. Возможности и адекватность в кардиоанестезиологии

* Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, США;

** ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»

«Прежде всего – не навреди» (лат.)

Нашей задачей в лечении болезни или дисфункции в человеческом организме должно быть сохранение личностных качеств и интеллекта каждого пациента. В то же время известно, что, например, после кардиохирургических операций, выполненных в условиях нормо- и гипотермического экстракорпорального кровообращения, до 86% больных обнаруживают нейрокогнитивный дефицит. Частота стойких церебральных осложнений, по разным данным, колеблется от 1 до 15% оперированных пациентов, что делает обсуждаемую проблему актуальной для кардиологии и кардиохирургии. При этом наиболее трудными для лечения и восстановления церебральных функций являются постгипоксические и постреанимационные энцефалопатии, особенно развившиеся в условиях нормотермии. Английские иссле- дования 80-90-х годов показали, что стойкий неврологический дефицит, а в ряде случаев и летальный исход при такой патологии достигают 85% случаев. В свете этого необходимость исследований угасания функций мозга и неврологических функций в целом в процессе развития терминального состояния оказывается важнейшей задачей для всех областей критической медицины. Проблема полноценного восстановления функций мозга при реанимации и постреанимационном, в том числе, отсроченном периоде оказывается фактически основной задачей врача-реаниматолога.

Актуальность проблемы

Юридический аспект проблемы заключается в том, что в США наиболее распространенная причина судебных исков – это неврологические осложнения после кардиохирургических и других экстраце-ребральных операций. Эти иски адресованы, как правило, к анестезиологам. При этом в США неврологические осложнения после АКШ составляют около 6% от общего числа оперированных больных. Нейропсихологические осложнения после АКШ у больных старше 60 лет составляют 26%. Однако эта цифра, по данным разных крупных кардиохирургических центров, оказывается и более высокой – до 86%, что делает обсуждаемую проблемы особенно актуальной.

За последние 50 лет медицина глубоко изучила мозговой кровоток, включая его перфузионную составляющую. Подробно и глубоко изучены разные аспекты метаболизма: нейротрансмиттерный, углеводный, пептидный и другие. Изучена детально ауторегуляция мозгового кровообращения. За последние 25 лет развилась молекулярная биология здорового и больного мозга человека, сформулирована академиком Н.П. Бехтеревой концепция о гибких и жест-

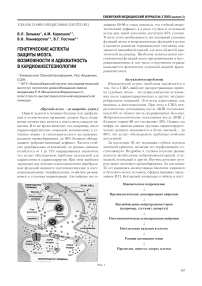

Ишемическое повреждение

↓

Пресинаптическая деполяризация нейронов ↓

Высвобождение нейротрансмиттеров (например, глутамат, аспартат)

↓

Постсинаптическая деполяризация нейронов

↓

Поступление кальция в клетку

↓

Ранняя активация генов

↓

Протеолиз, апоптоз, смерть клетки

Рис. 1

Клинические исследования препаратов с нейропротективным потенциалом

|

Антагонисты кальция

|

Антагонисты NMDA Ингибиторы NO

|

|

Хелатор кальция • DP-b99 |

|

|

Ингибиторы свободных радикалов/антиоксиданты • Эбселен • Тирилазад |

• Bay x3072 |

|

Агонисты ГАМК • Клометиазол |

Антагонисты глицинового участка NMDA

|

|

Антагонисты AMPA

|

• Лубелузол Антагонисты полиаминового участка • 619C89

• BMS-204352 Факторы роста

|

|

Антагонисты каината • SYM 2081 |

• Пирацетам Ингибиторы адгезии лейкоцитов • Лубелузол

|

Рис. 2

ких мозговых звеньях. Экспрессия генов (проект человеческого генома) — открыты тысячи генов, при этом более 80% этих генов экспрессируются в нервной системе! Несмотря на это, за последние 50 лет мы недалеко продвинулись в понимании механизмов защиты мозга.

На рисунке 1 можно видеть связь между нейротоксичностью и ишемией мозга.

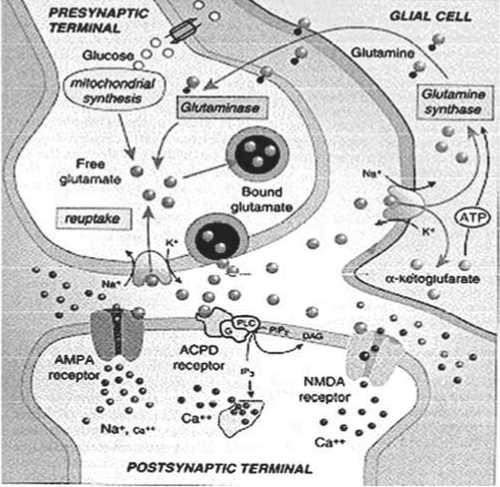

Клинические исследования препаратов с нейро-протективным потенциалом можно видеть на рисунке 2.

Постишемическое восстановление проходит в такой последовательности. Ишемия вызывает выделение глютамата из окончаний нейронов, активацию NMDA рецепторов и вхождение кальция внутрь клетки. Са2+, Na+ и другие ионы активируют проте-инкиназы, которые фосфорилируют факторы транскрипции immediate early genes (IEG). В ядре они вызывают транскрипцию IEG DNA, производя IEG mRNA. IEG mRNA транслируется в рибосомах с образованием IEG протеинов. IEG протеины транспортируются обратно в ядро и инициируют транскрипцию DNA, которая кодирует синтез протеинов, принимающих участие в восстановлении клетки или эндонуклеаз, которые вызывают программированную гибель. mRNA, кодирующая тот или иной процесс (восстановление или программированную гибель (PCD)) транслируется на рибосомах с образованием протеинов repairer PCD. Нейроны, удаленные от области ишемии, получают сигнал начать IEG транскрипцию и трансляцию.

Мы все еще не знаем, как предотвратить отсроченную смерть нейронов (апоптоз), вызванную ишемией (рис. 1).

Апоптоз является нормальным физиологическим явлением в ходе эмбрионального развития мозга. В последние 11 недель беременности в мозге каждую секунду смерти от апоптоза подвергается 17000 нейронов. Апоптоз – высокоселективный феномен: сохраняются ключевые элементы и формируется архитектоника для развития структур мозга. В ходе эмбриогенеза половина из 200 миллиардов нейронов плода погибает. Смерть обусловлена, главным образом, отсутствием синаптической активности. Синаптическая активность может быть не менее важна для выхаживания нейронов, чем О2, АТФ и мозговой кровоток.

Анестезия и синаптическая активность

Развивающийся мозг чувствителен к утрате синаптической активности, обусловленной анестезией. Крысятам через неделю после рождения в течение шести часов проводили анестезию мидазоламом, закисью азота и изофлураном. Эта анестезия послужила причиной распространенного апоптоза, нарушений синаптической функции гипокампа, стойких нарушений памяти и обучения (Jevtovic-Todorovic V, J Neuroscience 2003; 23:876, Jevtovic-Todorovic V, J Neurosurg Anesthesiol 2005; 102:866). Можно ли экстраполировать на человека данные, полученные в эксперименте на грызунах? Может ли продолжительная глубокая анестезия быть причиной апопто- за нейронов вследствие чрезмерного угнетения синаптической активности, необходимой для поддержания их жизнеспособности? Может ли сведение до минимума продолжительности глубокой анестезии оказывать нейропротективное действие?

Продолжительность глубокой анестезии может увеличивать риск смерти в течение одного года после операции: каждый час глубокой анестезии (BIS<45) увеличивает риск на 24,4% (Monk TG et al. Anesth Analg 2005; 100:4). Защита мозга с помощью гипотермии и лекарственных препаратов представлена на рисунке 2. После глубокой гипотермической остановки кровообращения наблюдается апоптоз нейронов. Доставке О2, глюкозы и общих анестетиков способствует увеличение АД, улучшение реологических свойств крови, а также улучшение оксигенации. На уровень потребления влияют глубокая анестезия, искусственная кома, а также глубокая (и, безусловно, поверхностная и умеренная) гипотермия. Эти факторы обусловливают запуск апоптоза, нейронов.

При выборе анестетика наибольшие возражения в настоящее время вызывает закись азота. Еще С.Д. Courville (Ann Surgery, 1938) показал, что закись азота вызывает некроз серого вещества. McGregor, et al (J. Neurosurg Anesthesiol, 2005) показали, что в субгруппе больных в исследовании IHAST (клипирование аневризм), которые получали закись азота, оказалась хуже оценка по NIH Stroke Scale через три месяца. Обнаружился повышенный риск отсроченного неврологического дефицита. Кроме того, закись азота устраняет защитное действие тиопентала и изофлурана. В настоящее время предпочтительным анестетиком является Ксенон . Он используется в клинической практике более 50 лет. Его нейро-протективное действие доказано в моделях острого повреждения нейронов in vitro и in vivo.

Ишемическое прекондиционирование

Под ишемическим прекондиционированием понимают короткий сублетальный эпизод ишемии, активирующий защитные эндогенные механизмы, которые обеспечивают толерантность мозга к последующим, более длительным и более тяжелым периодам ишемии (Kirino TJ. Ischemic tolerance. JCBFM 2002 Nov; 22(11) 1283-96). У больных с транзитор-ными ишемическими атаками в анамнезе тяжесть ишемического инсульта (клинически и по МРТ) была значительно меньше по сравнению с больными, у которых таких атак не было. Это доказывает существование эндогенного прекондиционирования у человека (Wegener S et al, Stroke, 2004).

Механизмы ишемического прекондиционирования

Stenzel-Poore, et al. (Xancet, 2003) сообщают, что прекондиционирование приводит к перепрограммированию реакции генома на последующее ишемиче- ское повреждение. При этом угнетаются некоторые механизмы метаболизма, иммунные реакции, активность ионных каналов, свертываемость крови. Установлено определенное сходство между механизмами прекондиционирования и гибернацией (спячкой) у некоторых видов животных. В последнее время постулируется новая концепция: дистанционное ишемическое прекондиционирование, когда короткий сублетальный эпизод ишемии одного органа защищает другие органы от последующего более длительного и тяжелого эпизода ишемии (Dave K.R. et al, Neurosci). В рандомизированном исследовании у детей, которым проводилась коррекция врожденных пороков сердца, дистанционное ишемическое прекондиционирование (четыре пятиминутных цикла ишемии ноги с помощью манжетки для измерения АД) привело к снижению уровня тропонина I, уменьшению потребности в инотропной поддержке, уменьшению сопротивления дыхательных путей в послеоперационном периоде по сравнению с контрольной группой (Cheung et al, J Am Coll Cardiol, 2006). В рандомизированном исследовании у пациентов, которым выполнялось коронарное шунтирование, проводимое после индукции анестезии, дистанционное ишемическое прекондиционирование (три пятиминутных цикла ишемии руки с помощью манжетки для измерения АД, раздуваемой до 200 мм рт. ст.) привело к снижению уровня тропонина I через 6-48 часов после операции по сравнению с контрольной группой (Hausenloy, et al, Lancet, Aug 2007). Прекондиционирование может осуществляться и неишемическими стимулами: гипербарической оксигенацией, нормобарической оксигенацией 100% О2, электросудорожной терапией, диазоксидом (открывателем К+-каналов), ксеноном, эритропоэтином, мелатонином, эритромицином. Таким образом, вероятно, нейрогенез не только у молодых индивидуумов, но и у взрослых носит функциональный характер. Он компенсирует потерю нейронов при инсульте путем образования новых нейронов. Возможно, что нейрогенез можно усиливать с помощью ростовых факторов. Возникает логичный вопрос: можно ли начать до операции превентивную защиту мозга, основанную на феномене прекондиционирования?

Таким образом, резюмируя, следует признать, что наши возможности защиты мозга ограничены. Наша способность усугубить ишемическое повреждение поистине безгранична. Необходимо сфокусироваться на предотвращении ишемического повреждения и на сведении к минимуму вторичного повреждения. Необходимо тщательно поддерживать физиологический гомеостаз. Следует по возможности активировать эволюционно древние механизмы прекондиционирования.

Помните, что анестезия – это искусство, слегка приукрашенное наукой.