Генетические факторы увеличения селекционных признаков в племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (70), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты селекции в 5 стадах чёрно-пёстрой породы, разводимой в Орловской области. Исследования показали, что коэффициент наследуемости (h2) по удоям за 305 дней первой лактации в ФГУП «Стрелецкое» (n=717) составил 0,468; в ЗАО «Куракинское» (n=322) - 0,440; в АО ОПХ «Красная Звезда» (n=181) - 0,240; в АО «Агрофирма Мценская» (n=523) - 0,260; в СПК им. Мичурина (n=471) - 0,422. Коэффициент наследуемости жирности молока (h2) в этих стадах равнялся 0,005; 0,346; 0,060; 0,156 и 0,104 соответственно. Коэффициент повторяемости интенсивности роста (rw) колебался в пределах от 0,305 до 0,615-0,671, а, следовательно, уровень генетической детерминации живой массы тёлок от рождения до 18 месяцев достигал 61,5-67,1%, на долю средовых факторов в среднем приходилось 32,9-38,5%. Кровность по голштинской породе в исследуемых хозяйствах составила от 59,8±0,6 до 76,8±0,7, что подтвердило высокую степень голштинизации секционируемого поголовья (Сv=10,8-31,0%). В стадах положительно коррелировали удои за 305 дней лактации и содержание жира в молоке (r=+0,05-0,27). За счёт аддитивной генетической изменчивости и удачного закрепления быков-производителей в изученных стадах были получены положительные генетические корреляции между отдельными селекционными признаками молочной продуктивности. Высокие коэффициенты наследуемости, желательные фенотипические и генотипические корреляции позволяют сделать вывод о возможности дальнейшего прогресса по селекционным признакам в популяции. Согласно результатам, в перспективе можно ожидать превосходство коров-первотёлок над своими матерями на уровне от 261 до 1146 кг молока и жирности молока от 0,02 до 0,18% и в других племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области.

Чёрно-пёстрая порода, селекция, коэффициент наследуемости, генотипические корреляции, процент генов (кровность) по голштинской породе (%hf)

Короткий адрес: https://sciup.org/147124500

IDR: 147124500 | УДК: 636.237.21.082.2(470.319) | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.1.52

Текст научной статьи Генетические факторы увеличения селекционных признаков в племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области

Вве^ение. В структуре поголовья молочного скота России чёрно-пёстрая порода занимает ведущее место, что обусловлено её неплохими молочными качествами и успехами в совершенствовании поголовья методом ме^породного скрещивания с голштинскими быками-производителями [1-3]. В настоящее время в большинстве регионов за счёт длительной селекции были выведены новые типы чёрно-пёстрой породы, к которым относится уральский, непеценский, самарский, приобский, бессоновский, барыбинский и пр. [4-7]. Большинство новых типов чёрнопёстрого скота были выведены с применением голштинской породы, в отдельных случаях использовались голландские, холмогорские, д^ерсейские, симментальские и пр. быки-производители. В результате проведённой работы не только было создано ценное племенное поголовье, но и усилено генетическое многообразие породы, полезное для дальнейшей селекции. Наряду с очевидными результатами, следует отметить, что не все области и регионы, разводящие чёрно-пёструю породу, ведут целенаправленную племенную работу на выведение новых типов, но, тем не менее, используют генетический потенциал голштинских быков-производителей, ориентируясь на общее совершенствование своих популяций. Отчасти не исключение в этом вопросе и поголовье чёрно-пёстрого скота Орловской области, где ведётся длительный процесс голштинизации, используются племенные ресурсы как областного племенного объединения, так и центральных племенных объединений. За последнее десятилетие мы и наши коллеги [8-11] неоднократно делали в периодической научной печати обзоры результатов селекции, однако в настоящее время нами получены новые данные по результатам племенной работы в ведущих организациях области. Этому вопросу посвящена наша работа.

Целью иссле^ований являлось комплексное изучение результатов селекции в племенных стадах чёрно-пёстрого скота, разводимого в Орловской области. В соответствии с целью были поставлены следующие основные задачи: изучить коэффициенты наследуемости признаков молочной продуктивности, уровень голштинизации племенного поголовья, повторяемость роста тёлок (r w ), генетико-статистические параметры продуктивных признаков у коров-первотёлок, генеалогическую структуру стад, коэффициенты вариации, фенотипические и генотипические корреляции селекционных признаков и пр.; сделать выводы и предло^ения производству.

Услови^, материалы и мето^ы . Исследования были проведены в период с 2014 по 2017 годы в ФГУП «Стрелецкое», З^О «Куракинское», ^О ОПХ «Красная Звезда», ^О «^грофирма Мценская», СПК им. Мичурина Орловской области. Выбор этих хозяйств для анализа обусловлен тем, что их поголовье представляет наибольший интерес для селекции и консолидации орловской популяции чёрнопёстрого скота, имея отличимость от поголовья других племенных организаций. Начиная с 2004 года, для всех перечисленных предприятий нами (Р.Н. Ляшук, ^.И. Шендаков) были разработаны перспективные планы племенной работы сроком до 2020-2022 года. В нашей работе были проведены разносторонние исследования селекционного процесса, в исследованиях применялись общепринятые зоотехнические методы. Кормление производилось кормами, традиционно используемыми в хозяйствах. Генетико-статистический анализ был проведён в компьютерной программе «Microsoft Excel».

Результаты и обсуждение. В результате проведённых исследований было установлено, что коэффициент наследуемости (h2) по удоям за 305 дней первой лактации в ФГУП «Стрелецкое» (n=717) составил 0,468; в З^О «Куракинское» (n=322) – 0,440; в ^О ОПХ «Красная Звезда» (n=181) – 0,240; в ^О «^грофирма Мценская» (n=523) – 0,260; в СПК им. Мичурина (n=471) – 0,422. Коэффициент наследуемости ^ирности молока (h2) в этих стадах равнялся 0,005; 0,346; 0,060; 0,156 и 0,104 соответственно. Это подтвердило хорошие предпосылки к дальнейшему отбору по данным признакам, однако по % белка в молоке поло^ительными коэффициенты наследуемости (h2) были только в ФГУП «Стрелецкое», З^О «Куракинское» и СПК им. Мичурина – 0,074; 0,164; 0,170 соответственно. По двум хозяйствам аддитивная наследуемость равнялась нулю.

Изучение повторяемости роста тёлок в стадах показало, что от ро^дения до 18 месяцев коэффициенты корреляции ме^ду сме^ными циклами выращивания возрастали от 0,17-0,22 до 0,65-0,87, в результате чего коэффициент повторяемости интенсивности роста (r w ) колебался от 0,305 ( ^О ОПХ «Красная Звезда») до 0,615-0,671 в остальных хозяйствах, а следовательно, уровень генетической детерминации ^ивой массы тёлок от ро^дения до 18 месяцев достигал 61,5-67,1%, на долю средовых факторов в среднем приходилось 32,9-38,5%.

Процент генов (кровность) по голштинской породе в исследуемых хозяйствах (табл. 1) составила от 59,8±0,6 (^О «^грофирма Мценская») до 76,8±0,7 (ФГУП «Стрелецкое»), что подтвердило высокую степень голштинизации секционируемого поголовья (С v =10,8-31,0%). При этом наиболее консолидированным и равномерным по % голштинских генов было стадо СПК им. Мичурина за счёт планомерного и длительного использования семени быков-производителей ФГУП Племзавод «Орловский». Целенаправленный подбор позволил дочерям достоверно превзойти своих матерей по удоям за 305 дней первой лактации на величину от 261 ( ^О ОПХ «Красная Звезда») до 1146 кг молока (^О «^грофирма Мценская»). При этом удой коров-первотёлок в стадах колебался от 4886±52 ( ^О ОПХ «Красная Звезда», С v =14,4%) до 7045±49 молока (^О «^грофирма Мценская», С v =15,8%). При этом данные ^ивотные достигали от 361,0±1,2 до 398,4±1,1 кг к 18 месяцам. Позитивным было то, что по содер^анию ^ира и белка в молоке было намечено превосходство над матерями на 0,02-0,18 и 0,02-0,10% соответственно, в СПК им. Мичурина и ^О «^грофирма Мценская» содер^ание белка в молоке достигало 3,22-3,28%.

Более подробный анализ показал, что в большинстве хозяйств у первотёлок с кровностью в пределах от 50 до 75% и выше по голштинам удои за 305 дней лактации оставалась примерно на одном уровне, в то время как ^ивотные с кровностью до 25% по голштинам были ху^е на 500-700 кг молока. В З^О «Куракинское» при увеличении %HF с 25-50 до 75% и более содер^ание ^ира в молоке возросло с 3,70 до 3,79% при увеличении удоев с 4367 до 4888 кг за 305 дней (n=50 и 93). Увеличение %HF в ФГУП «Стрелецкое» с 25 до 75% и выше вело к увеличению ^ивой массы тёлок в 18 месяцев с 365 до 389 кг.

При этом в структуре изученного дойного поголовья наибольший удельный вес принадле^ал линии В.Б. ^йдиал 1013415: в ФГУП «Стрелецкое» – 48,0%, в З^О «Куракинское» – 36,9%, в ^О ОПХ «Красная Звезда» – 68,7%, в ^О «^грофирма Мценская» – 82,7%, в СПК им. Мичурина – 82,5%. Удельный вес коров линии Р. Соверинг 198998 составил соответственно 27,7; 44,1; 10,7; 9,9 и 2,1%. При этом ^ивотные этих линий имели молочную продуктивность выше, чем большинство малочисленных групп других линий, включая С. Т. Рокит и М. Чифтейн.

оо оо

сю

си CD

|

s 1— о го ю о >S о ьс о со о Q. о го 1-о ьс о о 1— о Q. 1— о :ф с о т о. :ф т X го d го i— о X .0 т т ф ф с со S ьс го т со S о. с ф .0 т со S 1— ьс о о. 1= го zr S ю го |

к S ZT си со S I 2 о. о к си I I ф 2 ф q |_ |

си I S 51 S |

о |

1 |

оо о" |

3 3 3 го 1 го с; >3 о со Q ф с >3 ф I <о in о от го со >3 ф Q ф Е го § ё о о 1 со I о С |

in от" см |

СР СМ- |

О) Ср- |

ГО <О ГО Е О у 3 1 Е о со § у 3 1 1 ф 1 ф 3 о 3 Е о о 1 ф 3 1 <о о С |

|< |

CD-О) |

от со' |

О) |

^f- |

in" |

|< |

о" см |

О) |

О) |

ио О) |

О) оо" |

in |

3 § Е го § о 3 3 1 ф 1 со го 8 со ф 3 3 i о |

1 |

1 |

1 |

|

Е +1 |

ю CD +1 СМ-LO со |

сю +1 со |

о о" +1 со со" |

о о" +1 см со" |

о" +1 U) ср" СО |

о" +1 О ср" LO |

О) о" +1 о о" см см |

+1 О- ю см |

СМ-+1 О- СР со |

О +1 со со |

см о" +1 о см" см |

о ю +1 со ю LO |

о о" +1 ю со" |

о о" +1 см см со" |

00 +1 00 со о см |

СР о о" +1 о 00- |

СМ-+1 О-ю |

см см о |

см о о" + |

о о" + |

|||||||

|

си о. tr си о CL о 5 I < ф * з О^ < О |

О |

со" CM |

Ю см |

О) ем" |

от от" |

СО-о" |

Оо" |

LO о" |

О) |

СМ О) |

см |

О) in" |

<ю |

от' |

in со' |

О) ио |

1 |

1 |

1 |

||||||||

|

Е +1 |

со см in |

CD о" +1 00 O) UO |

оо от +i ОТ ОТ оо от |

о о" +1 О) СР-со" |

о о" +1 о со" |

о" +1 СО СО |

СР-о +1 СМ- |

см +1 Оо" см |

со +1 о О)" оо см |

in +i LO-со" со |

СР-+1 со |

см о" +1 оо" |

О) +1 ю о |

о о" +1 00-со" |

о о о" +1 00 СМ-со" |

от +1 оо от от |

in от о о" +1 in оо со |

С0- +1 о О) ио |

со |

см о" + |

О) о о + |

||||||

|

со С1 со SZ ф р СО £ со О к О ™ < о го о. ^ |

О |

in co' CM |

О) |

оо in |

оо со |

О) |

СО-О) |

о" |

°° |

СМ-о" |

о" |

О-см |

in |

О) ю" |

ОО) |

оо от' |

о оо" |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Е +i |

со |

+1 о CP" CD |

CD +1 U0 СМ СР |

Оо" +1 см СР со" |

СМ Оо" +1 со со" |

С0-о" +1 СМ- СО |

о см" +1 см о |

со +1 см см" от см |

см" +1 in О)" от см |

О) см" +1 in" от |

о со" +1 00 ю" со |

С0-о" +1 С0-оо" |

см in +1 от оо оо |

см Оо" +1 о 00 со" |

Оо" +1 ю со" |

in от +1 in оо |

СМ о о" +1 о СР 00- |

о со" +1 о ио" см ио |

со от + |

со о' + |

см о о" + |

||||||

|

ф о О I < s « fS о. |

О |

O^ CO |

со О) |

О) СО- |

со ем" |

со' |

со со' |

оо in |

от' |

in" |

СМ- |

О- |

in |

от' |

см со" |

О) |

in со' |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Е +i |

см см со |

+1 о |

см in +1 о см оо |

о о" +1 U0 со" |

о Оо" +1 со со" |

о" +1 со |

СР о" +1 со" LO |

00 о" +1 ср" со см |

О+1 С0- см |

+1 со G) СО |

со см" +1 СР со" со |

о" +1 ср" |

со ю +1 со см СР ю |

о о" +1 00-со" |

Оо" +1 G) со" |

in +1 от от о от |

о о о" +1 о 00- |

со от" +1 от оо" от |

от о оо + |

О) о о + |

со о о" + |

||||||

|

ф о С 3 ^ “ о. 1— и |

О |

Сроем |

СМ-о" |

см ем" |

in со' |

сю in |

in |

О) см" |

in со' |

о" |

О-см" см |

00-о" см |

со' |

О ем" |

CD CM |

CD-о" |

in |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Е +i |

г- |

o" +1 co cd" |

со +1 00 |

о о" +1 СР О) со" |

см о Оо" +1 со со" |

о" +1 оо О)" см |

О) О +1 LO UD |

со +1 СР- со см |

+1 от см" оо см |

+1 СР-S со |

in +1 G) ср" О |

см о" +1 G) о" см |

см +1 in |

О о" +1 О- |

см о Оо" +1 со" |

in +1 от от |

о о о" +1 00 |

U0- +1 о см" со ио |

от о |

со о о + |

см о CD |

||||||

|

О. 1— Ф о. с s I со о. |

с СП о о X _П I I Ф I Ф ZT О |

I 5 co I s 13 о о С >s s I Cl Ф о о |

>s о d |

d S |

bi о d ф U3 |

^ S S I ф С1 £ о о. S о. с о ф СП >s о СП S % |

^ СП ф ZT 5 ф 5 СР со о ф СП >s о СП S % |

^ СП ф ZT ОС о ф 5 о СП о ф СП >s о СП |

^ СП ф ZT ОС о ф 5 см СП о ф СП >s о СП S % |

СП ф ZT ОС о ф 5 00 СП о ф СП >s о СП % |

^ S S I ф I ф Ф о о 5 о СП о. ф С S о. с о ф СП >s о СП S % |

6 ф 5 S I ф I ф Z ф о о 5 о СП о. ф с S о. с 1— о си о. со о со |

S ZT си 1— си >s о СП о. ф с >s ф I С1 ю о со си со >s о С1 |

CL % |

о ф из |

^ ZT си 1— си >s о СП о. ф с >s ф I С1 о о си со >s о С1 |

I S 5 ^ т си С1 1-о о о о 1— о о о. о и |

о :ф 1-о СП О. ф с си о о си 5 ОС си СП S % |

ZT си 1— си >s о СП о. ф с >s ф I С1 ио о со си со >s о С1 |

CL S % |

о d ф из |

||||||

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001.

Среди быков-производителей, внёсших наибольший вклад в стадо ФГУП «Стрелецкое» в 2016 году, следует отметить в линии В.Б. ^йдиал 1013415 Марка 12, Хорда 1029, ^ргонавта 1232, Леона 1522, Якоря 1983, Риза 1985, Лира 2047, Макса 4427, в линии М. Чифтейн 95679 – ^ндалуза 1550, Лабрадора 7789, в линии Р. Соверинг 198998 – Дельфина 415, Мадрида 8149. В стадо З^О «Куракинское» в 2015-2016 годах наибольший генетический вклад внесли 7 быков-производителей: Луч 4, Эмир 35, Хорд 1029, ^дама 167, Барон 87485, Гордый 51 и Эфир 3667. При этом среди дочерей Барона 87485 было 215 тёлок разных возрастов. В ^О ОПХ «Красная Звезда» в эти ^е годы внесли генетический вклад Хан 1876, Март 1207 (В.Б. ^йдиал 1013415), ^ртек 700 (Р. Соверинг 198998), Гордый 51 и Эфир 3667. В 2011 году наибольший генетический вклад в стадо ^О «^грофирма Мценская» внесли 14 быков-производителей, в 2012 – 10 быков-производителей, в 2013 и 2014 – 9. За пять лет разведения постоянно использовалось семя таких быков, как Эмир 35, Эльф 68, ^рык 1264, Хан 1876. Лучшими быками, оцененными нами в СПК им. Мичурина, были Лидо 23677 и Резонанс 203, поголовье дочерей-первотёлок которых составило, по результатам оценки, 19,4% от всего поголовья первотёлок.

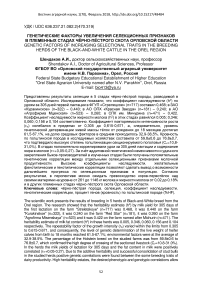

^нализ корреляций показал (табл. 2), что в исследованных стадах основные признаки у коров-первотёлок были взаимосвязаны поло^ительно. В том числе, эти хозяйства находились в числе тех немногих хозяйств области, где в стадах были поло^ительно взаимосвязаны удои за 305 дней лактации и содер^ание ^ира в молоке ( r=+0,05- 0,27). Отрицательная связь была получена только в стаде ФГУП «Стрелецкое» ( r=- 0,43). Поло^ительные корреляции ме^ду этими признаками объяснялись аддитивной наследуемостью и удачным подбором семени быков-производителей к стадам, что привело к поло^ительным коэффициентам генетической корреляции. Так, у коров с кровностью 75% и больше по голштинам в З^О «Куракинское» r G удоя и % ^ира в молоке составил +0,281, удоя и % белка – +0,227, % ^ира и % белка – +0,235 (n =93). По 523 коровам ^О «^грофирма Мценская» r G удоя и % ^ира составил +0,074, по 471 корове СПК им. Мичурина – r G =+0,498, с увеличением кровности до 75% данные корреляции возрастали, как правило, во всех изученных стадах. ^налогичная тенденция наблюдалась по генетической корреляции удоев за 305 дней первой лактации и % белка в молоке.

Таблица 2 – Корреляции основных продуктивных признаков в племенных стадах чёрно-пёстрого скота по первой лактации

|

Взаимосвязанные признаки |

Племенная организация |

||||

|

CD О EZ zT e & 1— у |

CD о О I co fS Q. у |

£§ У 00 sz CD о00 о < |

e-x < o^ < |

51 |

|

|

Изученных голов ( n) |

717 |

322 |

181 |

523 |

471 |

|

Удой за 305 дней (кг) – ^ир (%) |

-0,43 |

+0,05 |

-0,14 |

+0,27 |

+0,12 |

|

Удой за 305 дней (кг) – Удой за 100 дней (кг) |

+0,82 |

+0,68 |

+0,41 |

+0,29 |

+0,82 |

|

Удой за 305 дней (кг) – белок (%) |

-0,11 |

+0,27 |

-0,15 |

+0,12 |

+0,03 |

|

Удой за 305 дней (кг) – скорость молокоотдачи (кг/мин) |

+0,13 |

+0,46 |

+0,37 |

+0,48 |

+0,16 |

|

Жир (%) – белок (%) |

+0,25 |

+0,32 |

+0,46 |

+0,12 |

+0,02 |

|

Живая масса коров (кг) – удой за 305 дней (кг) |

+0,23 |

+0,06 |

+0,17 |

+0,03 |

-0,02 |

|

Живая масса коров (кг) – скорость молокоотдачи (кг/мин) |

+0,30 |

+0,12 |

+0,24 |

+0,11 |

+0,05 |

Выводы. Подводя итог проведённым исследованиям, часть которых изло^ена в данной статье, следует отметить, что на сегодняшний день в ведущих племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области за последние годы достигнуты существенные результаты. В изученных хозяйствах за счёт целенаправленного использования семени голштинских быков-производителей возросли показатели молочной продуктивности. Высокие коэффициенты наследуемости, ^елательные фенотипические и генотипические корреляции позволяют сделать вывод о возмо^ности дальнейшего прогресса по селекционным признакам в популяции. Превосходство коров-первотёлок над своими матерями на уровне от 261 до 1146 кг молока и ^ирности молока от 0,02 до 0,18% мо^но о^идать как в изученных, так и в других племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области, а в целом по первой лактации в племенных репродукторах области, разводящих чёрно-пёструю породу, можно планировать увеличение средних удоев на уровне до 6000 кг молока при жирности 3,85-3,95% и содержании белка 3,20-3,25%. Таким образом, обобщая данные этой статьи и результаты наших многолетних исследований, в качестве рекомендации племенным организациям Орловской области целесообразно предложить следующее:

-

1) в селекционно-племенной работе особое внимание уделять оценке генетической детерминации основных селекционных признаков, в том числе селекционный процесс в ка^дом стаде дол^ен начинаться с анализа коэффициентов наследуемости и повторяемости селекционных признаков;

-

2) с целью поэтапного увеличения молочной продуктивности в дойных стадах необходимо использовать семя голштинских быков-производителей, учитывая процесс ротации для исключения инбридинга и процесс постепенного возрастания их генетического потенциала;

-

3) для полноценной реализации генетического потенциала помесей чёрно-пёстрой породы, улучшенной голштинами, важно создавать адекватные их потенциалу условия кормления и содер^ания, включая проведение работ по модернизации помещений и использование современного доильного и пр. оборудования;

-

4) только при оптимизации всех процессов производства можно будет о^идать дальнейших существенных результатов в работе, направленной на увеличение молочной продуктивности в популяции чёрно-пёстрого скота Орловской области; в том числе модернизации требуют вопросы управления производственными процессами и, в частности, селекционно-генетическим процессом в каждом племенном стаде.

Список литературы Генетические факторы увеличения селекционных признаков в племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области

- Адушинов Д. Эффективность голштинизации чёрно-пёстрого скота в Восточной Сибири//Молочное и мясное скотоводство. 2006. № 3. С. 17-19.

- Адушинов Д.С., Мухамадеева А.Г. Создание нового типа чёрно-пёстрого скота в Иркутской области//Зоотехния. 2003. № 2. С. 8.

- Волохов И.М., Пащенко О.В, Скачков Д.А. Выведение нового типа чёрно-пёстрого молочного скота в Нижнем Поволжье//Зоотехния. 2003. № 6. С. 5-6.

- Новый тип чёрно-пёстрого скота -непецинский/Ю.Н. Григорьев, И.Н. Артюхина, В.Т. Артюхин, А.А. Гриненко //Зоотехния. 2004. № 3. С. 5-7.

- Гридина С. Особенности нового уральского типа чёрно-пёстрого скота//Молочное и мясное скотоводство. 2003. № 7. С. 8-10.

- Ковардакова О., Кузнецов В. Результаты голштинизации чёрно-пёстрого скота Пермского края//Молочное и мясное скотоводство. 2007. № 7. С. 37-38.

- Логинов Ж.Г., Примак В.А., Рахматуллина Н.Р. Оценка чёрно-пёстрых коров ленинградского типа по комплексу хозяйственно-полезных признаков//Зоотехния. 2004. № 7. С. 2-5.

- Самусенко Л.Д. Генеалогическая принадлежность коров как фактор увеличения продуктивного долголетия//Биология в сельском хозяйстве. 2015. № 2. (Т.7). С. 43-46.

- Самусенко Л.Д., Химичева С.Н. О взаимосвязи воспроизводительной способности коров с их молочной продуктивностью//Биология в сельском хозяйстве. 2016. № 2 (11). С. 7-11.

- Степанов Д.В., Сеин О.Б., Родина Н.Д. Молочная продуктивность голштинизированных чёрно-пёстрых коров разных генотипов//Вестник ОрёлГАУ. 2007. № 1. С. 19-22.

- Шендакова Т.А., Шендаков А.И., Бахтин Б.Е. Генетические тенденции в популяциях голштинского скота: мультипликативное взаимодействие генов и элиминация рецессивных аллелей//Биология в сельском хозяйстве. 2017. №1 (14). С. 25-32.