Генетические маркеры нарушений ритма сердца у пациентов с контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией

Автор: Рузов Виктор Иванович, Олезов Николай Владимирович, Скворцов Денис Юрьевич, Крестьянинов Максим Вячеславович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучение генетических маркеров ренин-ангиотензиновой системы и синтазы оксида азота у пациентов с контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией выявило ассоциацию D-аллеля ACE, С-аллеля AT2R1 и 4В-аллеля с нарушениями ритма сердца, которые чаще встречаются у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией.

Полиморфизм генов, ренин-ангиотензиновая система, синтаза оксида азота, неконтролируемая артериальная гипертензия

Короткий адрес: https://sciup.org/14112921

IDR: 14112921 | УДК: 616.12–008.331.1

Текст научной статьи Генетические маркеры нарушений ритма сердца у пациентов с контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией

Введение. На сегодняшний день изучение патофизиологических механизмов формирования артериальной гипертензии (АГ), экспериментальные и клинические исследования показали, что на развитие и течение данной патологии влияют как факторы внешней среды, так и генетически предопределенные нарушения механизмов регуляции артериального давления [1, 4].

В настоящее время показано наличие ассоциаций полиморфизма различных генов с повышенным уровнем АД [8]. С целью выяснения генетических механизмов электрофизиологических нарушений миокарда при АГ изучались различные гены, кодирующие функцию основных физиологических систем, участвующих в регуляции АД, однако до сих пор количество исследований, рассматривающих неконтролируемую, истинно резистентную гипертензию с точки зрения генетики, незначительно [10, 14]. Известно, что пациенты с резистентной гипертензией, по сравнению с лицами, имеющими контролируемое АД, относятся к группе высокого риска развития поражения органов-мишеней: возникновения гипертрофии левого желудочка, утолщения интимы-медиа сонной артерии, образования атеросклеротических бляшек сонной артерии, выраженного поражения сетчатки и альбуминурии.

Согласно данным различных исследований, риск резистентной гипертензии частично может быть детерминирован на генетическом уровне [2, 9, 11, 15]. Однако следует иметь в виду, что АГ является многофакторным заболеванием, в развитии которого принимают участие как генетические, так и другие факторы [8].

Большие успехи геномной медицины находят все более широкое применение в изучении проблем генетики сердечно-сосудистой патологии. С целью определения механизмов генетической предрасположенности к АГ изучались многочисленные гены-кандидаты, кодирующие функцию основных физиологических систем, участвующих в регуляции АД. В настоящее время широко обсуждается роль генов-кандидатов ренин-ангио-тензиновой системы (РАС), а также гена эндотелиальной NO-синтазы в патогенезе развития структурно-функциональных изменений сердца и сосудов при различной кардиоваскулярной патологии [2, 3, 5, 6]. Однако эти данные крайне противоречивы [7, 12, 13, 16].

Одними из ведущих генов-кандидатов АГ являются ген ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ), который расположен на 17-й хромосоме (17q23), ген рецептора ангиотензина II (АТ2R1), расположенный на 3-й хромосоме в локусе 3q21-3q25, и ген эн- дотелиальной NO-синтетазы (eNOS), локализованный в хромосоме 7q36. В ходе настоящего исследования проведен анализ распространенности полиморфизма генов ACE (полиморфизм I/D), ангиотензина-II-рецепторов 1 типа (полиморфизм А/С) и гена эндотелиальной NO-синтетазы (полиморфизм 4а/b) у пациентов с контролируемым и неконтролируемым течением АГ и их влияния на параметры электрофизиологического ремоделирования сердца.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку нарушений ритма сердца у пациентов с контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией.

Материалы и методы. Проведено одномоментное (поперечное) открытое исследование у пациентов с неконтролируемой (n=75) и контролируемой (n=50) артериальной гипертензией. Контрольную группу составили практически здоровые лица (n=50). В исследование включали пациентов с отсутствием достижения целевого уровня АД при применении не менее 3-х препаратов в течение 6 и более нед. и пациентов со стойким достижением целевых значений АД в течение не менее 3 мес. на фоне регулярной комбинированной антигипертензивной терапии в возрасте 40–75 лет.

В исследование не включали пациентов с наличием стенокардии III–IV ФК, постинфарктным кардиосклерозом, фибрилляцией предсердий и пациентов, получающих постоянную антиаритмическую терапию (за исключением β-адреноблокаторов).

Группы были сопоставимы по половозрастному составу, индексу массы тела, средней продолжительности заболевания.

Всем пациентам проводились: электрокардиография, эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления, электрокардиография высокого разрешения, суточное мониторирование ЭКГ (СМ-ЭКГ).

Для проведения генотипирования проводилось взятие венозной крови в пробирки типа вакутейнер с 0,5 М ЭДТА. Кровь замораживалась при температуре от -25 до -30 °С и хранилась до проведения исследования. Исследование генотипов проводилось в лаборатории Башкирского государственного уни- верситета. Определялись генотипы генов ан-гиотензинпревращающего фермента, гена сосудистого рецептора ангиотензина II и гена эндотелиальной NO-синтазы. Генотипирование проводилось методом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов ДНК.

В группе контролируемой АГ диуретическую терапию получали 64 % пациентов (тиазидные диуретики или индапамид). Частота назначений бета-адреноблокаторов в сравниваемых группах больных АГ существенно не различалась и составила 38 % в группе контролируемой АГ и 43 % в группе с неконтролируемой АГ. При необходимости в схему лечения включались антагонисты кальциевых каналов дигидропиридинового ряда и препараты центрального действия.

Следует отметить, что в группе неконтролируемой АГ все пациенты получали трехкомпонентную комбинированную терапию. В группе больных контролируемой АГ таких пациентов было 34 (68 %), а получавших двухкомпонентную терапию – 16 (32 %).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета Statistica 6.0. Графическая обработка материалов выполнена с помощью пакета прикладных программ Excel 97. Для непрерывных величин рассчитывали среднее (М) и стандартные отклонения (SD). Достоверность различий количественных признаков оценивалась при помощи t-критерия Стъюдента (для параметрического распределения) и U-критерия Манна–Уитни (для непараметрического распределения). При сравнения качественных признаков использовался критерий χ². Критический уровень значимости при проверке статических гипотез принимали р=0,05.

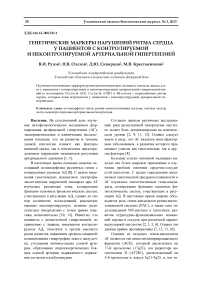

Результаты и обсуждение. Распределение нарушений ритма сердца по данным СМ-ЭКГ у больных с контролируемым и неконтролируемым течением АГ в зависимости от типа полиморфизма генов АСЕ показало следующие особенности (табл. 1). В группе больных с контролируемой АГ и DD-типом полиморфизма гена АСЕ по сравнению с II-типом выявлено некоторое преобладание суправентрикулярных и желудочковых нарушений ритма сердца (р=0,11). Следует от- метить, что в группе с неконтролируемой АГ наджелудочковые нарушения ритма достоверно чаще регистрировались у пациентов с гомозиготным DD по сравнению с II-типом полиморфизма (χ2=3,6; р=0,048). Пароксизмальные наджелудочковые аритмии в виде фибрилляций предсердий и наджелудочковой тахикардии встречались в 37 и 8,3 % случаев соответственно у пациентов с DD-генотипом. Достоверных различий по желудочковым нарушениям ритма найдено не было. Генотип ID ассоциировался с частой наджелудочковой экстрасистолией у пациентов с неконтролируемой АГ (χ2=3,78; p= 0,05).

Таблица 1

Распределение нарушений ритма сердца по данным СМ-ЭКГ у больных с контролируемым и неконтролируемым течением АГ в зависимости от типа полиморфизма генов АСЕ

|

Тип аритмии |

Генотипы ACE (n=125) |

|||||

|

Контролируемая АГ (n=50) |

Неконтролируемая АГ (n=75) |

|||||

|

Тип II (n=17) |

Тип ID (n=23) |

Тип DD (n=10) |

Тип II (n=12) |

Тип ID (n=36) |

Тип DD (n=27) |

|

|

НЖНР |

10 (58,8 %) |

17 (73,9 %) |

7 (70 %) |

8 (66,7 %) |

29 (80,5 %) |

25 (92 %)* |

|

Частая НЖЭ |

2 (11,8 %) |

3 (13 %) |

4 (40 %) |

4 (33,3 %) |

13 (36 %)** |

11 (40,7 %) |

|

ЖНР |

8 (47 %) |

12 (52,2 %) |

6 (60 %) |

7 (58,3 %) |

25(69,4 %) |

21 (77,8 %) |

|

Частая ЖЭ |

1 (5,8 %) |

2 (10,2 %) |

3 (30 %) |

2 (16,6 %) |

7 (19,4 %) |

6 (22,2 %) |

|

ПФП+НЖТ |

1 |

2 (10,2 %) |

1 |

1 (8,3 %) |

6 (16,7 %) |

10 (37 %)* |

Список литературы Генетические маркеры нарушений ритма сердца у пациентов с контролируемой и неконтролируемой артериальной гипертензией

- Бойцов С. А. Молекулярная организация генов ангиотензинпревращающего фермента и рецепторов 1-го типа ангиотензина II и состояние регионарной гемодинамики при артериальной гипертензии 1-й степени у молодых мужчин/С. А. Бойцов, Р. М. Линчак//Кардиология. -2003. -№ 43 (5). -С. 37-41.

- Влияние генов ренин-ангиотензин-альдо-стероновой системы и гена NO-синтетазы на развитие артериальной гипертонии/Г. А. Савинецкая [и др.]//Клиническая медицина. -2008. -№ 8. -С. 12-17.

- Генетические аспекты гипертрофии миокарда при гипертрофической кардиомиопатии и артериальной гипертонии/М. Д. Смиронова [и др.]//Терапевтический архив. -2008. -№ 1. -С. 77-84.

- Мазуров В. И. Кардиоваскулярные проблемы в ревматологии/В. И. Мазуров, С. В. Столов, В. А. Якушева//Научно-практич. ревматол. -2006. -№ 4. -С. 28-34.

- Маколкин В. И. Внутренние болезни: учебник/В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко. -4-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 1999. -592 с.

- Особенности клинического течения инфаркта миокарда при полиморфизмах гена эндотелиальной NO-синтазы/Л. В. Попова [и др.]//Клиническая медицина. -2008. -№ 4. -С. 32-35.

- Терещенко С. Н. Генетические аспекты хронической сердечной недостаточности/С. Н. Те-рещенко, Н. А. Джаниани, В. С. Моисеев//Терапевтический архив. -2000. -№ 72 (4). -С. 75-77.

- Яблучанский Н. И. Наследственные факторы риска артериальной гипертензии/Н. И. Яблучанский, Е. Г. Даценко, И. Г. Крайз//Українсь-кий кардiологiчний журн. -2004. -№ 1. -С. 117-121.

- Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism predicts blood pressure response angiotensin II receptor type 1 antagonist treatment in hypertensive patients/L. Kurland [et al.]//J. Hypertension. -2001. -Vol. 19 (10). -P. 1783-1787.

- Association between -T786C NOS3 polymorphism and resistant hypertension: a prospective cohort study/I. Cruz-Gonzalez [et al.]//BMC Cardiovasc. Disord. -2009. -Vol. 9. -P. 35.

- Common variants of the beta and gamma subunits of the epithelial sodium channel and their relation to the plasma renin and aldosterone levels in essential hypertension/T. Hannila-Handelberg [et al.]//BMC Med. Genet. -2005. -Vol. 6. -P. 4-9.

- Genetic polymorphism of the renin-angio-tensin-aldosterone system and arterial hypertension in the Italian population: the GENIPER Project/M. Castellano [et al.]//J. Hypertension. -2003. -Vol. 21 (10). -P. 1853-1860.

- Prospective evaluation of the effect of an angiotensin I converting enzyme gene polymorphism on the long term rick of major adverse cardiac events after percutaneous coronary intervention/M. Hamon [et al.]//Heart. -2003. -Vol. 89 (3). -P. 321-325.

- Resistant hypertension: diagnosis, evalua-tion, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research/D. A. Calhoun [et al.]//Hypertension. -2008. -Vol. 51 (6). -P. 1403-1419.

- Variants of the CYP11B2 gene predict response to therapy with candesartan/J. R. Ortlepp [et al.]//European J. Pharmacology. -2002. -Vol. 445 (1-2). -P. 151-152.

- Zhu S. Association of angiotensin II type 1 receptor gene polymor-phism with carotid atherosclerosis/S. Zhu, Q. H Meng//Clinic. Chem. Lab. Med. -2006. -Vol. 44 (3). -P. 282-284.