Генетические типы песчаников красноцветной терригенной формации как основа для оценки их инженерно-геологических свойств

Автор: Гайнанов Ш.Х., Трусова А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ минералогического состава, строения и физико-механических свойств песчаников красноцветной терригенной формации восточной окраины Русской платформы с учетом фациальных условий их образования. Определены особенности состава и строения пород различных генетических типов. Результаты выводов позволяют использовать генетическую типизацию песчаников как основу для их инженерно-геологической классификации и объяснения природы их прочности.

Красноцветная терригенная формация, природа прочности, структурные связи, фациальный анализ, тип цемента

Короткий адрес: https://sciup.org/147245028

IDR: 147245028 | УДК: 551.83 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.28

Текст научной статьи Генетические типы песчаников красноцветной терригенной формации как основа для оценки их инженерно-геологических свойств

Пермские красноцветные терригенные отложения являются типичным представителем переходных формаций, слагающих обширную территорию восточной окраины Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. Характерной особенностью условий осадконакопления здесь явились колебательные тектонические движения земной коры, сопровождающиеся сменой трансгрессии и регрессии моря, активностью речных потоков со стороны складчатой области, что привело к цикличности осадконакопления и широкому спектру фациальных обстановок формирования пород. Следствием подобных условий образования пород явились особенности их состава, строения и разнообразие физико-механических свойств.

В генетической классификации фаций восточных областей Русской платформы В.И. Игнатьев (1963) выделил шесть фациальных групп. З.А. Кривошеева (1966) и И.Г. Коробанова (1983) провели фациальноциклический анализ, что позволило выявить закономерности строения циклов и взаимоотношений фациальных обстановок осадконакопления как следствие колебательных тектонических движений.

В разрезах пермской красноцветной толщи наибольшее распространение имеют песчаники, которые зачастую являются основанием или средой размещения инженерных сооружений, что требует повышенного внимания к их инженерно-геологической оценке.

Анализ фациальных условий осадконакопления позволяет выделить три преобладающих генетических типа песчаников: аллювиальный, дельтовый, бассейновый. Экспедицией кафедры инженерной геологии был проведен отбор проб (более 800) указанных типов пород из обнажений бассейна р. Кама (от Вишеры до устья Камы). Разностороннее исследование образцов, их минералогический состав, структура, а также физико-механические свойства позволяют делать определенные выводы о влиянии условий осадконакопления песчаников на свойства и природу их прочности.

Прочность горных пород вне воздействия внешних факторов определяется прочностью структурных связей, которые в свою очередь зависят от состава, строения, физических и других свойств. Однако корреляция между различными свойствами не всегда объясняет сути и природы прочности пород. Поэтому для выявления закономерностей изменения физико-механических свойств по разрезу, которые обуславливают различие в прочности пород, необходим фациальный анализ.

Анализ инженерно-геологических свойств песчаников

Одним из основных факторов, определяющих свойства песчаников, является характер цемента. Влияние цемента на прочностные свойства пород рассмотрены в целом ряде работ. Однако среди них практически нет публикаций, посвященных фациальному анализу распределения типов цемента. Исключение, отчасти, составляют работы петрографического плана, среди которых следует отметить монографию В.Н. Шванова (1987) и ряд статей Ю.А. Жемчужникова (1955) о песчаниках Донбасса. Песчаники красноцветной формации в этом аспекте не изучались. Преобладающие сведения о них представляют собой характеристику физикомеханических свойств с указанием типа или только состава цемента, без какой- либо фациальной привязки.

Наиболее широкое распространение среди песчаников красноцветной формации имеют следующие виды цементов: 1) базальный; 2) порово-базальный; 3) поровый; 4) контактово-поровый; 5) контактовый (соприкосновения). По составу преобладают карбонатный и глинистый, хотя часто встречаются и смешанные составы цемента. Изредка в качестве цемента представлен гипс. Как видно, при относительно огромном выборе состава цемента типы его имеют довольно широкий спектр. Более того, многие из разновидностей цементов представлены в песчаниках всех генетических комплексов. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить некоторые закономерности преобладания того или иного типа цемента в песчаниках разных генетических типов, что в конечном счете характеризует их отличительные черты, особенности прочностных свойств (рис. 1-13). Наибольшим разнообразием характера цемента отличаются аллювиальные песчаники. Однако наиболее представительными здесь являются песчаники самой мощной части аллювиальной линзы - русловой фации, для которой характерен базальный и поровый тип цемента с явным преобладанием в нем кальцита.

В цементе песчаников периферийной части русла большую роль начинает играть глина, появляется контактовый тип цемента. Фация размыва представлена поровым и базальным цементом, но здесь, в отличие от русловой части линзы, значительно больше глинистого вещества.

Для дельтовых песчаников характерно преобладание в верхней и нижней части толщи порово-контактового типа цемента смешанного состава (глинисто-карбонатного), а средняя часть представлена поровым и базальным, преимущественно карбонатным, цементом.

Бассейновые песчаники имеют различные виды цемента как по составу, так и по типу. Однако наиболее типичным для них является базальный карбонатный цемент.

Тип цемента отражает его количество. В пермских песчаниках это соотношение выглядит следующим образом: до 10% - контактовый, 10-20% - поровый, 20-30% - порово-базальный, >30% - базальный. Однако иногда встречаются более сложные формы цементации, когда при одном и том же количестве цемента можно наблюдать несколько типов. Так при 10%-ном содержании цемента, характерном для контактового типа, в дельтовых песчаниках встречается и контактовый, и поровый цемент. А в бассейновых, при таком же количестве, контактовый и поровый типы цемента осложняются еще и пойкилитовым.

При прочих равных условиях содержание цемента зависит от преобладающего размера зерен, слагающих песчаники. Под прочими условиями подразумевается, прежде всего, условия седиментации.

Если скорость насыщения карбонатом кальция была достаточно большой, т. е. превышающей скорость уплотнения осадка, то, к примеру, базальный цемент мог формироваться при любой зернистости. В условиях большего уплотнения тип цемента зависит от размера зерен. Как отмечает Е.И. Сергеев, с уменьшением зернистости возрастает прочность.

А

Д

И

Б

Ж

Л

В

Г

З

М

Н

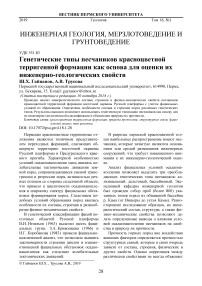

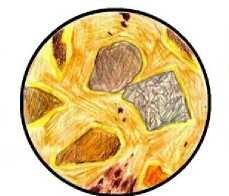

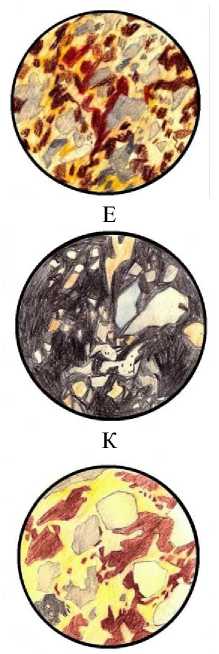

Рис. 1. Виды цементации песчаников различных генетических типов (зарисовка под микроскопом А.И. Шестаковой, увеличение 50): А - шлиф 821, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация русла) с карбонатным цементом базального типа; Б - шлиф 7р, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация периферии русла) с карбонатно-глинистым цементом порового типа; В - шлиф 832, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация размыва) с глинистым цементом базального типа; Г - шлиф 820, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация периферии русла) с глинистым цементом контактового типа; Д - шлиф 216, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация периферии русла) с глинисто-карбонатным цементом базального типа; Е - шлиф 822, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация русла) с глинисто-карбонатным цементом базально-порового типа; Ж - шлиф 822, песчаник аллювиального генетического комплекса (фация русла) с глинисто-карбонатным цементом базально-порового типа; З -шлиф 803, песчаник бассейнового комплекса с карбонатным цементом базального типа; И - шлиф 803, песчаник бассейнового комплекса с карбонатным цементом базального типа; К - шлиф 828, песчаник бассейнового комплекса с карбонатным цементом базального типа; Л - шлиф 803, песчаник бассейнового комплекса с глинисто-карбонатным цементом контактово-порового типа; М -шлиф 826, песчаник бассейнового комплекса с глинисто-карбонатным цементом контактовопорового типа; Н - шлиф 804, песчаник бассейнового комплекса с глинистым цементом базально- порового типа

Однако для верхнепермских песчаников эта закономерность подтверждается лишь отчасти. С увеличением содержания зерен разме- ром 0,1-0,2 мм и 0,2-0,3 мм количество цемента в породе возрастает. С увеличением же содержания крупнообломочного матери- ала (0,3-0,5 мм и 0,5-0,8 мм) уменьшается процентное содержание цемента. Неслучайно преобладание базального цемента в песчаниках бассейнового комплекса, для которых характерен размер зерен 0,1-0,2 мм. Однако этот же тип цемента часто встречается в песчаниках русловой фации аллювиального комплекса, где более широкий диапазон зернистости (0,15-0,5 мм). В то же время в песчаниках фации периферии русла с размером зерен 0,1-0,2 мм и поймы (размер зерен 0,050,15 мм) чаще можно встретить контактовый и поровый типы цемента. Эти отклонения от общей закономерности объясняются динамикой среды накопления осадков (соотношением скорости осаждения и цементации осадка) и физико-химической обстановкой в различных фациях.

Песчаники аллювиального генетического комплекса отличаются наибольшим разно- образием. Изменение зернистости, плотности, характера цемента по разрезу аллювиальной линзы обусловили и различие в прочности.

Наибольшей прочностью отличаются здесь песчаники русловой фации, которые чаще всего имеют карбонатный цемент базального и порово-базального типа (табл. 1). Прочность на одноосное сжатие (Rc) для песчаников с базальным карбонатным цементом составляет 30-35 МПа, а на разрыв (Rp) – 5-6 МПа. Среднее значение модуля деформации (Е) 8,5·103 МПа. 60% пород русловой фации сложены этим типом песчаников, 25% фации представлено песчаниками с порово-базальным карбонатным цементом, очень близким по свойствам с вышеописанным (Rc составляет 25-30 МПа, Rp – 4-5 МПа, E – 6,5·103 МПа).

Таблица 1. Изменение прочностных свойств песчаников аллювиального комплекса

|

Фация |

Тип цемента |

Состав цемента |

Среднее значение прочности на одноосное сжатие R c , МПа |

Изменение прочности на одноосное сжатие (осредненные значения) – R c , МПа |

|

Пойма |

Контактовый |

Карбонатный |

1,0-3,0 |

yy by 4 |

|

Периферия русла |

Базальный |

Глинисто-карбонатный |

25-38 |

|

|

Карбонатный |

30-35 |

|||

|

Поровый |

Карбонатноглинистый |

3-5 |

||

|

Контактовый |

Глинистый |

0,0-0,3 |

||

|

Русло |

Базальный |

Карбонатный |

30-35 |

|

|

Поровобазальный |

25-30 |

|||

|

Поровый |

Карбонатноглинистый |

3,0-5,0 |

||

|

Размыв |

Базальный |

Глинистый |

0,0-3,0 |

|

|

Поровый |

Карбонатноглинистый |

3,0-5,0 |

||

|

Карбонатный |

20-25 |

Таким образом, большую часть русловой фации (80%) составляют прочные разности песчаников. Остальные песчаники здесь представлены поровым цементом карбонатно-глинистого состава и значительно уступают по прочности (Rс – 3-5 МПа, Rp – 0,40,7 МПа, Е – 3,0·103 МПа). Большую часть фации размыва (60%) слагают также проч- ные песчаники с поровым карбонатным цементом (Rc – 20-25 МПа, Rp – 3-4 МПа, Е – 5,7·103 МПа). Широко развиты здесь и относительно непрочные разности с карбонатноглинистым цементом того же типа (Rc – 35 МПа, Rp – 0,4-0,7 МПа, Е – 2,9·103 МПа). Иногда (10%) встречаются очень слабые песчаники с базальным глинистым цемен- том, которые ломаются руками и достигают прочности на одноосное сжатие 3 МПа.

Песчаники фации периферии русла представлены главным образом слабыми разностями карбонатно-глинистого цемента порового типа (40%), у которых R c – 3-5 МПа, R p – 0,4-0,6 МПа, Е – 2,9·103 МПа, и глинистого контактного цемента (30%), которые также ломаются руками. Но встречаются и прочные песчаники с карбонатным и глини-сто-карбонатным цементом базального типа, прочностные показатели которых соответственно равны: R c – 30-35 и 25-38 МПа, R p – 4-6 МПа, Е – 8,1 и 6,7·103 МПа.

Песчаники пойменной фации встречаются редко. Как правило, они имеют карбонатный цемент контактового типа (Rc – 1,0-3,0 МПа, Rp – 0,1-0,4 МПа, Е – 2,7·10³ МПа).

Таким образом, прочностные свойства аллювиальных песчаников различных фаций существенно отличаются.

Для их оценки недостаточно ограничиться определением генетического типа. Необходимо уточнение видов и разновидностей, зависящих от типа и состава цемента. Особенно это важно при сравнении песчаников, когда сопоставляются породы одинаковых генетических комплексов. Неопределенность видов и разновидностей делает подобные сопоставления некорректными, поскольку различия в свойствах довольно существенны.

Песчаники дельтового генетического комплекса характеризуются неоднородностью свойств (табл. 2). Лучшая сортировка зерен по сравнению с аллювием, отличие состава обломочного материала обусловили меньшее разнообразие в характере цементации и, как следствие, прочностных свойств. Для песчаников этого комплекса характерно слоистое строение: в верхней и нижней части в цементе наблюдается увеличение глинистого вещества, а в средней пачке преобладают карбонаты. Песчаники этой части наиболее прочны с базальным кальцитовым или поровым глинисто-карбонатным цементом.

Прочностные свойства их соответственно равны: R c – 30-50 МПа, R p – 5-6 МПа, Е – 8,0·103 МПа и R c – 10-20 МПа, R p – 2,5 МПа, Е – 4,0·103 МПа.

Верхняя и нижняя пачки сложены песчаниками с порово-контактовым, глинисто-карбонатным (R c – 3-8 МПа, R p – 0,41,1 МПа, Е – 2,9·103 МПа) и глинистым цементом (Rc – 0,5-2,0 МПа).

Таблица 2. Изменение прочностных свойств песчаников по разрезу дельтового комплекса

|

Часть разреза |

Характеристики цемента |

Средние значения прочности на одноосное сжатие по пачкам (R c , МПа) |

Средние значения плотности ρ, кг/см³ |

|

|

Тип |

Состав |

|||

|

Верхняя |

Поровоконтактовый |

Глинисто-карбонатный (иногда примесь кремнезема) |

\5 |

\2Д5 |

|

Средняя |

Поровый |

Глинисто-карбонатный |

/ 2,3 |

|

|

Базальный |

Карбонатный |

|||

|

Нижняя |

Поровоконтактовый |

Глинисто-карбонатный (иногда примесь кремнезема) |

4,5 |

^O? |

Песчаники бассейнового генетического комплекса отличаются лучшей сортировкой обломочного материала и стабильным минеральным составом. Сравнительный анализ песчаников бассейнов разных пачек показал идентичность состава структуры и характера цемента. Некоторые отличия заключаются в небольшом увеличении зернистости песчаников верхней пачки (регрессивного бассейна).

Кроме того, песчаники средней пачки отличаются повышенной карбонатностью. Од- нако преобладание одинакового характера цементации и некоторое присутствие глинистого вещества в цементе средней пачки, компенсировали упрочняющую роль карбоната в песчаниках открытого бассейна и сблизили средние показатели прочности в верхней (Rc ср =14 МПа) и средней (Rc ср = 19 МПа) пачках. В песчаниках бассейнового комплекса преобладает карбонатный цемент базального и порового типа (табл. 3). Реже встречаются контактовый тип цементации и смешанный (как по типу, так и по составу).

Подводя итог обзору физико-механических свойств песчаников, принадлежащих к разным генетическим комплексам, можно заключить следующее.

-

1. Генетические комплексы имеют сложное строение, и поэтому каждый генетический комплекс представлен песчаниками с довольно широким диапазоном прочностных свойств.

-

2. Некоторые особенности зернистости, цементации, минерального состава обуслав-

- ливают преобладание в каждом комплексе песчаников той или иной прочности и позволяют говорить о тенденциях изменения ряда их свойств как между комплексами, так и в пределах комплекса.

Согласно классификации ГОСТ 251002011 по прочности на одноосное сжатие все песчаники красноцветной формации можно разделить на 3 группы.

-

1. Средней прочности – 5> Rc >15 МПа. К этой группе относятся песчаники с карбонатным и глинисто-карбонатным цементом порового и базального типа.

-

2. Малопрочные – 15 > Rc > 5 МПа. Это песчаники с глинисто-карбонатным цементом порово-контактового типа и с карбонатно-глинистым цементом типа пор.

-

3. Полускальные – Rc < 5 МПа. Наиболее слабые разности песчаников с карбонатноглинистым цементом базального и порового типа с глинисто-карбонатным цементом порово-контактового типа и глинистым базальным цементом.

Таблица 3. Характеристика прочностных свойств бассейновых песчаников

|

Пачка |

Характер цемента |

Среднее значение прочности на одноосное сжатие (R c , МПа) |

Среднее значение прочности на разрыв (R p , МПа) |

Среднее значение модуля деформации (E, МПа103) |

|

|

Тип |

Состав |

||||

|

X u m |

Базальный |

Карбонатный |

25-30 |

4-5 |

6,9 |

|

Карбонатно-глинистый |

1-5 |

0,1-0,7 |

2,4 |

||

|

Поровый |

Карбонатный |

20-25 |

3-4 |

5,8 |

|

|

Глинисто-карбонатный |

15-20 |

2,2-3,2 |

4,7 |

||

|

Контактовый |

Карбонатный |

1-3 |

0,1-0,4 |

2,5 |

|

|

ft о |

Базальный |

Карбонатный |

25-32 |

4-5 |

7,0 |

|

Поровобазальный |

Глинисто-карбонатный |

20-25 |

3-4 |

5,5 |

|

|

Контактовопоровый |

Глинисто-карбонатный |

3-8 |

0,4-1,1 |

3,0 |

|

Нетрудно заметить, что в каждую из этих групп попадают представители практически каждого генетического комплекса. Однако прочность на одноосное сжатие не дает полной характеристики породы. В частности, важными инженерно-геологическими показателями являются водопрочность и размы-ваемость. Как показали опыты, эти свойства не всегда находятся в прямой зависимости от прочности на одноосное сжатие. В особенности это относится к песчаникам, в составе

цемента которых преобладает глинистое вещество. Так, опыты по определению размяг-

чаемости ( Кр =

R

R

c

)

показали, что песча-

c , вс

ники с глинистым цементом любого типа

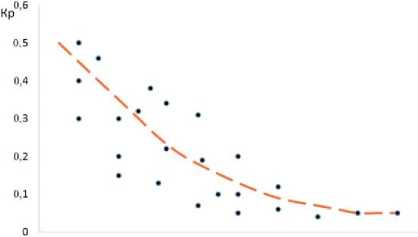

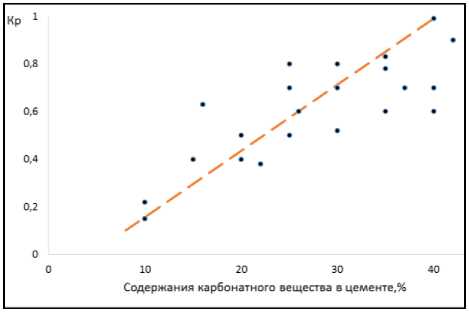

после суточного замачивания распадаются в воде. В случае смешанного карбонатноглинистого состава цемента размягчаемость пород зависит от соотношения кальцита и глины (рис. 2).

Но контактовый и порово-контактовый цемент также неустойчивы при взаимодействии с водой. В случае остальных типов цемента (поровый-базальный) с содержанием в цементе глины более 50%, песчаники также размокают в воде.

О 20 40 60 80 100

Содержание глины в карбонатно-глинистом цементе (от общего количества цемента),%

Рис. 2. Зависимость размягчаемости песчаников от содержания глинистого вещества в цементе

Повышение содержания карбоната в смешанном цементе увеличивает водопроч-ность. Коэффициент размягчаемости (Кр) достигает 0,4–0,5. У песчаников с карбонатным и глинисто-карбонатным цементом типа пор и базального типа водопрочность возрастает с повышением содержания карбонатов в цементе (рис. 3) и достигает 0,9.

Рис. 3. Зависимость размягчаемости песчаников от содержания карбонатного вещества в цементе

Однако большая часть песчаников красноцветной формации в соответствии с ГОСТ 25100-2011 являются размягчаемыми, т.е. Кр < 075. Водопроницаемость песчаников также определяется главным образом характером цемента. Так, по данным З.А. Кривошеевой, среди пермских песчаников наибольшей фильтрацией обладают аллювиальные породы с карбонатным цементом контактового и порового типа (Кф=15 м/сут). Значительно меньше этот показатель у бассейновых песчаников с глинисто-карбонатным цементом базального типа (Кф~0,5 м/сут). По трещинам водопроницаемы самые прочные виды цементации, характерные для аллювиальных и бассейновых песчаников с базальным карбонатным цементом.

Таблица 4. Характеристика песчаников по составу и типу цемента

|

Вид (по составу цемента) |

Разновидность (по типу цемента) |

Среднее значение прочности на одноосное сжатие (Rc, Мпа) |

Среднее значение коэффициента размягчаемо-сти (Кр). |

|

Песчаники с карбонатным цементом |

Базальный |

25-35 |

0,8-0,9 |

|

Поровобазальный |

25-30 |

0,7-0,8 |

|

|

Поровый |

20-25 |

0,7 |

|

|

Контактовый |

1-3 |

0 |

|

|

Песчаники с глинисто-карбонатным це ментом |

Базальный |

25-32 |

0,6-0,8 |

|

Поровобазальный |

20-25 |

0,6-0,7 |

|

|

Поровый |

10-20 |

0,4-0,6 |

|

|

Поровоконтактовый |

3-8 |

0,1-0,2 |

|

|

Песчаники с кар-бонатно-глинистым цементом |

Базальный |

1-5 |

0 |

|

Поровый |

3-5 |

0 |

|

|

Песчаники с глинистым цементом |

Базальный |

0,0-3,0 |

0 |

|

Поровый |

0,5-2,0 |

0 |

|

|

Поровоконтактовый |

0,0-3,0 |

0 |

Характеризуя песчаники относительно их реакции на воздействие воды, нельзя обойти вопросы фильтрационной водопрочности и механической суффозии, роль которых, как показывает практика, особенно важна при развитии ряда экзогенных геологических процессов в массивах, сложенных породами красноцветной формации.

Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что основные инженерногеологические свойства песчаников определяются характером цементации, который в свою очередь зависит от условий формирования пород. Можно заметить, что каждый генетический комплекс включает в себя несколько различных видов песчаников по ха- рактеру цемента и прочностным свойствам. Определяющая роль цемента легко просматривается в песчаниках любого генезиса, что послужило основанием для использования этого критерия при выделении инженерногеологических видов и разновидностей (табл. 4, 5).

Таблица 5. Характеристика песчаников различных генетических комплексов по типу и составу цемента

|

Характеристика цемента |

Генетический комплекс |

Фация |

Кр (ср) |

Rc (ср), МПа |

Rp (ср), МПа |

E (ср), МПа |

|

|

Тип |

Состав |

||||||

|

Базальный |

Карбонатный |

Аллювиальный |

периферии русла |

0,8 |

30-35 |

5-6 |

8,1 |

|

русла |

0,8-0,9 |

30-35 |

5-6 |

8,5 |

|||

|

Дельтовый |

средней части |

0,8-0,9 |

30-35 |

5-6 |

8,0 |

||

|

Бассейновый |

верхней пачки |

0,7-0,8 |

25-30 |

4-5 |

6,9 |

||

|

средней пачки |

0,8-0,9 |

25-32 |

4-5 |

7,0 |

|||

|

Глинисто-карбонатный |

Аллювиальный |

периферии русла |

0,6-0,8 |

25-32 |

4-5 |

6,7 |

|

|

Карбонатноглинистый |

Бассейновый |

верхней пачки |

- |

1-5 |

0,1-0,7 |

2,4 |

|

|

Глинистый |

Аллювиальный |

размыва |

- |

0,0-3,0 |

0,0-0,5 |

1,5 |

|

|

Поровобазальный |

Карбонатный |

Аллювиальный |

русла |

0,7-0,8 |

25-30 |

4-5,5 |

6,5 |

|

Глинисто-карбонатный |

Бассейновый |

средней пачки |

0,6-0,8 |

20-25 |

3-4 |

5,5 |

|

|

Поровый |

Карбонатный |

Аллювиальный |

размыва |

0,7 |

20-25 |

3-4 |

5,7 |

|

Бассейновый |

верхней пачки |

0,7 |

20-25 |

3-4 |

5,8 |

||

|

Глинисто-карбонатный |

Дельтовый |

средней части |

0,4-0,6 |

10-20 |

2,0-3,2 |

4,0 |

|

|

Бассейновый |

верхней пачки |

0,4-0,6 |

15-20 |

2,3-3,2 |

4,1 |

||

|

Карбонатноглинистый |

Аллювиальный |

периферии русла |

- |

3-5 |

0,4-0,6 |

2,9 |

|

|

русла |

- |

3-5 |

0,4-0,7 |

3,0 |

|||

|

размыва |

- |

3-5 |

0,4-0,6 |

2,9 |

|||

|

Контактовый |

Карбонатный |

Аллювиальный |

периферии русла |

- |

0,0-0,3 |

0,00,05 |

0,5 |

|

поймы |

- |

1,0-3,0 |

0,1-0,4 |

2,7 |

|||

|

Глинистый |

Бассейновый |

верхней пачки |

- |

1-3 |

0,1-0,4 |

2,5 |

|

|

Поровоконтактовый |

Глинисто-карбонатный |

Дельтовый |

верхней части |

01-0,8 |

3-8 |

0,4-1,1 |

2,9 |

|

нижней части |

0,2 |

3-8 |

0,4-1,0 |

2,9 |

|||

|

Глинистый |

Дельтовый |

нижней части |

- |

0,5-2,0 |

0,070,3 |

1,7 |

|

|

Контактовопоровый |

Глинисто-карбонатный |

Бассейновый |

средней пачки |

0,1 |

3-8 |

0,4-1,1 |

3,0 |

Таблица 6. Классификация песчаников пермской красноцветной формации

|

itii § к Ж ы |

ci |

ОФ |

X |

Ch ri' |

in |

in ОФ |

‘Л, X |

СП |

in 1— |

Ch X |

in |

Ch ri' |

ос" |

X |

И ей |

I—1 |

Ch" X |

ей |

ОО X |

1। |

И ей |

со |

и X |

X |

к ч Он к и го к к |

|

|

^ ^ |

т-----1 |

•П |

in |

40 О |

о |

X in |

‘Л, X |

4 |

о |

40 |

СП |

1—। 1—। |

X in |

ей И ci' |

и |

и |

о |

СП |

И се и ей |

г-----1 |

и |

СП |

1—। 1—। |

|||

|

Н £ S ГО ® S ® В |

СП |

•П СП СП |

ей СП Ш с 1 |

tn СП |

СП |

in ГП ГП |

СП in cl |

ш СП |

СП |

ш СП |

in ей ей |

ОО СП |

in СП |

И |

ОС' СП |

ci tn |

СП in ей |

И |

in и ей |

ей in |

и 1—1 |

ей СП in ей |

ш и ей |

ОО СП |

||

|

<11 |

1Г) |

Ю •X |

in |

in |

о |

in in |

СЮ |

40" |

ей |

•П |

•П СП |

ОФ |

и X |

40^ Сй |

o' |

Ch |

И |

ж |

И X |

ОО ей |

и |

И |

И X |

o' |

||

|

ci |

in ri' СП |

>П ОС' ей |

й' |

in ri' СП |

‘Л, N |

к |

tn 1—1 |

’’Г |

•П ci ей |

tn X |

и Сй СП |

in 1------1 |

и in |

И |

И ей |

СП |

И ей ей |

И |

ей |

И ОО СЙ |

и ей ей |

X |

||||

|

h ^ л Й § О “ Л S W ф у я а. « И |

со |

ОС' 40 |

1 |

Ch ОС' |

оо |

1 |

1 |

о" |

ОФ 1—1 |

Ch ОС' |

40" |

И. о' |

И- |

1 |

о' |

^ |

°\ ОС' |

И 40 |

1--------1 |

|||||||

|

Я н д ^ н и S а It н а я а и |

у |

Й 3 g ю й |

JS g о ю й |

эК К Й К о ю ¥ К К к 1=! U |

я н К g 6 К Й ю М |

ж в н В к Я й |

ж 3 g О 1-0 Он £ |

ж в ь g 1-0 й |

ж н К 6 Й 1.0 & Й |

.ж н я я .Я |

ж н К g 6 Й ю Й |

ж н g О to й |

зК О н и га о и 6 К Ч Он |

ж В я 1 О ю Он £ |

ж в ю ¥ 6 К ч Он |

ж в я Й 1.0 Он го ¥ 6 н R 0-1 |

ж в н В я Д ж |

ж В g ю й |

Ж' в н К § g 6 Й к о ю Он £ |

ж в я » g ю Он |

3R к Й к о 1.0 го ¥ К К К Г! О-i |

■Ж в я н В о ю 3 |

ж В я н g 1-0 Он |

зК К й к о ю ¥ 6 н К К R Ю| |

эк к й К о 1-0 Он го ¥ к к к 1=! О |

|

|

т------1 Ш |

СП |

ей |

in |

СП |

СП СИ |

СП |

ей |

ш ш |

СП |

И |

in |

СП |

in |

■п in СП |

И ей |

•п in |

||||||||||

|

я н |

зК О ей Ё Й |

Ж Й и |

ЗК И |

я я Й I Й |

ж § Й и |

ж ю 6 о о П |

зК о о к |

ж 1 Й и |

зк Он о С |

зК о и го ¥ 6 Он о К |

ж § Й Й и |

зК о о С |

зК о н и cd ¥ 6 Он о К |

ж Й Я' |

3R S Он о С |

зК ГО о S го м |

ж Й и |

зК Й 6 о о и |

эК о о Он о к 6 о о го 1 ж |

|||||||

|

Он |

Ш S |

ей 1—1 |

in |

1—1 СП |

Ин 1—< |

ей |

||||||||||||||||||||

|

я е |

3 1 о П |

у Он к |

ГО R о £ й Он |

о |

S Й Л |

ж X о Он Cd Я |

ж st о cd & ^ |

ж Я Н я я к |

ж |

ж У Cd |

ж . и Я Я и К с |

|||||||||||||||

|

Те |

и нн че ви аоштгу |

ИНЯОШГЭ'П' |

иняониэээвд |

|||||||||||||||||||||||

Таким образом, детальный анализ физико-механических свойств песчаников и фациальных условий их осадконакопления позволяет утверждать существенную роль последних как главенствующего фактора формирования прочностных характеристик исследуемых пород (табл. 6).

Генетическая типизация песчаников красноцветной терригенной формации может служить основой для их инженерногеологической классификации.

Список литературы Генетические типы песчаников красноцветной терригенной формации как основа для оценки их инженерно-геологических свойств

- Жемчужников Ю.А. Периодичность осадконакопления и понятие ритмичности и цикличности// Бюл. Моск. об-ва исп. природы. Отд. геол. 1955. Т. 30, вып. 2. С. 74-77.

- Игнатьев В. И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы. Ч. 1, 2. Стратиграфия. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1962-1963. 334 с.

- Коробанова И.Г. Закономерности формирования свойств терригенных отложений. М.: Наука, 1983. 112 с.

- Кривошеева З.А. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнепермских красноцветных отложений Среднего Прикамья и чебоксарского Поволжья как основа для их инженерно-геологической оценки: дис. … канд. геол.- мин. наук. М., 1966. 136 с.

- Шванов В.Н. Петрография песчаных пород (компонентный состав, систематика и опиисание минеральных видов). Л.: Недра, 1987. 269с.

- Gainanow Sh. Ch., Maximowitsch N.G. Bildungs-bedingungen und mineralogische Besonderheiten der Oberpermer Rotsedimente // MinPet 90 Internationales Simposium, Neue Bergbautechnik. 1990. Неft 9, September. S. 681-686.