Генетический взгляд на осадочные формации палеозойского Североуральского осадочного бассейна

Автор: Антошкина А.И., Салдин В.А., Никулова Н.Ю., Сандула А.Н., Шадрин А.Н., Шеболкин Д.Н., Пономаренко Е.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (190), 2010 года.

Бесплатный доступ

Генетическая типизация отложений палеозойских формаций Североуральского осадочного бассейна показала, что каждая формация имеет характерные наборы групп генетических типов формациеобразующих, типичных обычных и нетипичных. Установлено, что большое разнообразие генотипов отложений карбонатных формаций отражает дифференциацию палеорельефа карбонатной платформы в условиях нестабильного тектонического режима. Широкое распространение генетических типов механогенного класса свидетельствует о переломных рубежах в истории седиментационного бассейна. Формациеобразующие генетические типы можно использовать в качестве индикационных признаков структурной перестройки северо-восточной окраины Европейского континента и эволюции Палеоуральского океана в палеозое.

Генетический тип, генетическая группа, генетический класс, формация, палеозой, североуральский осадочный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149129001

IDR: 149129001

Текст научной статьи Генетический взгляд на осадочные формации палеозойского Североуральского осадочного бассейна

Знание способа образования выражает самое существенное и специфичное в понятии о генезисе и определяет генетический тип объекта

В. Т. Фролов, 1984

В 1970—1980 гг. при исследовании палеозойских отложений севера Урала А. И. Елисеев впервые применил формационный анализ. Он установил закономерности строения и состава карбонатной (Елецкой) и сланцевой (Лемвинской) структурноформационных зон на северо-востоке Европейской платформы. В результате им были построены формационные ряды этих зон и показано, что в первом ряду трижды происходила закономерная смена карбонатных и терригенных формаций, образующих циклическую последовательность платформенного шельфового типа. В ряду сланцевой зоны более отчетливо проявилась необратимая эволюция формаций периплатформенного батиального типа, свидетельствующая о начальном, а затем максимальном погружении и инверсии [5]. А. И. Елисеев впервые провел сравнительный формационный анализ и выделил разные типы ограничений окраин палеозойских платформ (западноуральский, западнотасманский и восточноандский). Он показал, что формационные ряды на периферии платформ отражают три фактора седиментоге-неза: тектонический, климатический и фактор петрофонда [6]. Литологические индикаторы геодинамических режимов — осадочные формации и формационные ряды — играют важную роль при региональных и глобальных реконструкциях.

Палеозойские осадочные образования северо-восточной пассивной окраины Европейского континента включают латеральные и вертикальные формационные ряды. Выделенные А. И. Елисеевым латеральные шельфовый и батиальный ряды формационных семейств являются индикаторами крупных тектоноседимента-ционных циклов. В шельфовом ряду Елецкой структурно-формационной зоны трижды повторяется триада фор маций: фалаховая (терригенная олигомиктовая), платамовая (карбонатно-глинистая) и калейдовая (преимущественно карбонатная). Батиальный ряд Лемвинской структурно-формационной зоны образован закономерно сменяющими друг друга семействами палиноровых (алеврито-песчано-глинистых), толеровых (известково-кремнисто-глинистых) и флишевых (граувакковых) формаций. Пали-норовые формации соответствуют начальному опусканию территории, толеровые — времени максимального погружения, флишевые — заключительной инверсионной стадии [6]. Троекратное появление и чередование формаций объясняются сменой палеотектонического режима, определяемого структурными перестройками, связанными с глобальными и региональными тектоническими событиями и эволюцией Палеоуральского океана.

С началом орогенеза сформировалось своеобразное семейство флишевых формаций (C1v1—P 1 ar), отличающееся составом, строением, возрас-

том и распространением: карбонатнотерригенная каменноугольная, терригенные ассельско-сакмарская и ар-тинская [9]. Первые две завершают батиальный ряд формаций (Лемвин-ская структурно-формационная зона), третья перекрывает шельфовый ряд формаций (Елецкая структурноформационная зона).

В последнее время наибольшее внимание уделялось формациям и литологическим комплексам, которые являются наиболее яркими индикаторами смены режимов в палеогеодинамике осадочного бассейна и отражают переломные моменты в истории седиментационного бассейна. К ним относятся основание рифтогенной фалаховой верхнекембрийско-нижнеордовикской формации, калей-довые карбонатные верхнеордовикс-ко-нижнедевонская и верхневизейс-ко-нижнеартинская, а также флишевая нижнепермская формации.

Формационное направление, разработанное А. И. Елисеевым, на современном уровне исследований характеризуется генетической направленностью и историческим подходом к объектам исследования, т.е. каждая осадочная порода рассматривается как геологическое образование, которое имеет свою собственную историю возникновения и эволюционирования. Палеозойские отложения Североуральского осадочного бассейна представляют широкий спектр седиментационных обстановок — от континентальных до глубоководных. Многообразие геологических событий отражается и в характере осадочных формаций. Как установлено, в образовании осадочных бассейнов ведущая роль принадлежит тектоническим движениям. Источники сноса и седиментационные процессы в областях осадконакопления являются вторым важным фактором в развитии осадочных бассейнов.

Основным методом такого направления исследований служит комплексное литолого-генетическое изучение отложений, когда выделяются литотипы — прообразы генотипов, к которым они могут быть отнесены по набору собственных признаков. Генетические типы формируются в результате определенного геологического процесса или способа накопления отложений. Согласно работам Е. В. Шанцера, Н. И. Николаева и В. Т. Фролова выделяются следующие основные генетические классы: вулканогенно - осадочный, хемоген -но-биогенный, механогенный и элювиальный, которые подразделяются на более мелкие группы и типы. Среди парагенотипов и генетических типов отложений, составляющих формацию, выделяются следующие группы: 1) формациеобразующие; 2) типичные обычные; 3) нетипичные характерные; 4) нехарактерные. В изученных нами палеозойских формациях Североуральского осадочного бассейна также были установлены разные группы генотипов.

Так, в основании палеозойского разреза в терригенной нижнеордовикской фалаховой формации эрозионные уровни являются широко распространенными [15]. В базальных слоях, приуроченных к зоне межформационного контакта доуралид и ура-лид, следует считать типичными обычными генотипами: приливный, лагунный, лавокластитов, донных шельфовых течений, западинно- шельфовый, аллювиально-пролювиальный. Они относятся к флювиаль-ной группе механогенного класса. Механизмы образования этих генотипов реализуются обычно на эрозионных уровнях, широко развитых в строении этой формации. К числу формационных нехарактерных относятся хемоэлювиальный и гидротермальный генетические типы серицитоли-тов экзометасоматического класса [8].

Генетическая типизация отложений верхнеордовикско-нижнедевонс-кой калейдовой формации севера Урала и Приуралья показала широкий спектр типов хемобиогенного, механогенного и элювиального генетических классов, четко отражающих тектонические и палеогеографические особенности осадочного бассейна [8]. Генетические типы хемобиогенного класса представлены как в биогенной, так и в хемогенной группах. Механогенный класс характеризуется наибольшим разнообразием генетических типов отложений, объединенных по характерным признакам в следующие генетические группы: склоновую, потоково-водную, тиховодную и волновую. Хемобиогенные и механогенные генетические типы являются формациеобразующими, и лишь элювиальные генотипы можно считать нетипичными характерными (см. таблицу).

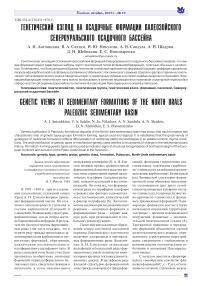

В визейской платамовой формации формациеобразующими являлись следующие генетические типы: 1) донных шельфовых течений потоково-водной (флювиальной) группы механогенного класса; 2) активноводных шельфовых отложений биогенной группы биохемогенного класса и 3) мелководно-шельфовых отложений с возможным участием при-

Элювиальные генетические типы верхнеордовикско-нижнедевонских карбонатных отложений на севере Урала

|

Генетический тип |

Форма аккумуляции |

Механизм формирования |

Основной геологический процесс |

Обстановка |

Форма и размер геологических тел |

|

Брекчии и конглобрекчии рифовые |

Элювий физический |

Механический -гидрогенный, приливно-отливный |

Волновая абразия |

Отмель рифовая |

Линзовидные тела мощностью до 5-10 м |

|

Брекчии |

Элювий |

Седиментационно- |

Субаэральное |

Риф, |

Участки до 10x10 м |

|

растрескивания |

физический |

дезинтеграционный |

осушение |

лагуна |

и пласты мощностью до 20 см |

|

Брекчии |

Элювий |

Дезинтеграционный |

Субаквальное |

Супралитораль, |

Тело мощностью |

|

седиментационнодиагенетические |

физический и химический |

+химический - самосадочный |

расскалывание + вадозная цементация |

литораль |

до 60 м и видимой длиной до 4 км |

|

Коры выветривания |

Хемоэлювий |

Экзомета-соматический |

Субаэральное химическое выветривание |

Суша |

Пласты мощностью до 30 см |

|

Биотурбидиты |

Биоэлювий |

Биомеханический |

Субаквальное биотурбирование |

Сублитораль, лагуна |

Пласты мощностью 0.12-1.5 м |

Рис. 1. Основные генетические типы отложений платамовой формации в бассейне верхней Печоры:

А — разрез подчеремской градации (обн. 87,89): а — характер переслаивания пород; б — аргиллит с сидеритовыми конкрециями; в — скопления кораллов; г — перевернутая колония Syringopora (S) ; д — косослоистые известняки; е — конглобрекчия; Б — разрез кушковатской градации (обн.66): а — общий вид отложений кушковатской градации; б — тонкое переслаивание известняков с кремнями;

В — схема расположения обнажений

ливных и стоковых течений потоково-водной группы механогенного класса. Нетипичные характерные отложения отнесены к механогенному генетическому классу, включающему генетический тип склона впадины внутри карбонатной платформы коллювиальной группы и западинно-шельфовый генетический тип застойно- или тиховодной группы (рис. 1).

Среди отложений верхневизейс-ко-нижнеартинской калейдовой формации в бассейне верхней Печоры выделены лагунный, пелагический, биогермный и склоновый гравитационный генетические типы отложений. Генотипы механогенного, биогенного и хемогенного классов являются формациеобразующими и типичными обычными для этой формации, тогда как пелагический генотип может быть отнесен к нехарактерному типичному [8, 13, 14].

Формациеобразующими генетическими типами каменноугольных карбонатно-терригенных и ассельс-ко-сакмарских терригенных флишевых отложений являются турбидиты и пелагиты. Артинская терригенная флишевая формация, напротив, отличается широким спектром генетических типов. Выделенные здесь породные ассоциации по основным геологическим процессам и способам формирования флиша принадлежат к формациеобразующим и типичным обычным генетическим типам механогенного класса потоково-водной (флювиальной) группы, к которым относятся: турбидные и дебритные потоки, оползни и фоновая пелагическая седиментация (пелагиты).

Проведенная нами генетическая типизация шельфовых палеозойских отложений показала, что калейдовые карбонатные формации отличаются наибольшей пестротой литологического состава и характеризуются масштабностью развития и разнообразием генетических типов механогенного класса, что свидетельствует о нестабильном тектоническом режиме Североуральского осадочного бассейна в эти периоды. Формирование карбонатных геологических тел калейдовой формации укладывается в две основные литогеодинамические модели: 1) бассейнов с дифференциацией интенсивности погружения расчлененного шельфа, обрамленного рифами мощностью от 260 до 1000 м (платформа-шельф) и 2) бассейнов с интенсивно погружающейся слабо расчленённой рампой и мелкими органогенны ми постройками (платформа-рампа). Направленность развития бассейна из платформы-шельфа в платформу-рампу (и наоборот) была в прямой зависимости от региональных тектонических событий [1].

Разнообразие биогенных генетических типов, приуроченных к калей-довым формациям, отражает эволюционный тренд палеозойской рифовой экосистемы [3]. Эти этапы имеют свои характерные экологические черты, различающиеся по масштабам ри-фообразования, положению органогенных сооружений в палеобассейне. Набор механизмов/способов образования и разнообразие генетических типов говорят о том, что во время формирования отложений верхнеордо-викско-нижнедевонской и верхневи-зейско-нижнеартинской калейдовых формаций нестабильный тектонический режим определял дифференциацию палеорельефа карбонатной платформы [2, 4, 11, 16]. Формирование в

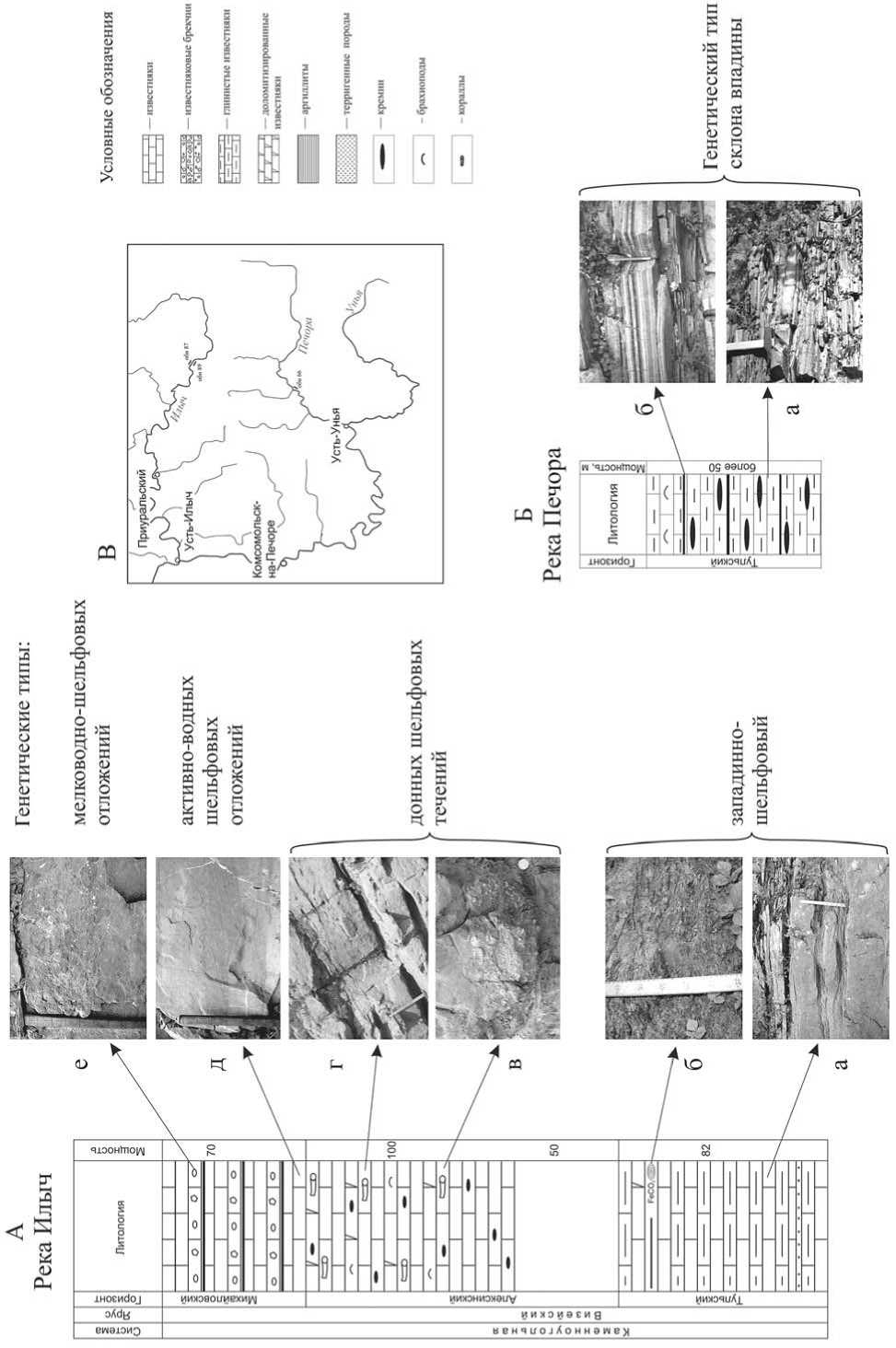

Рис. 2. Схема миграции Предуральского краевого прогиба во времени

артинское время генетических типов преимущественно механогенного класса отражает смену морских карбонатных отложений терригенными. В результате этого процесса в поздней перми морской Североуральский осадочный бассейн преобразовался в континентальный.

Установлено, что начало коллизии на севере Урала датируется ранним визе. Ее индикатором является наличие карбонатно-терригенной флишевой формации в Лемвинской структурно-формационной зоне. Образование каменноугольной карбонатно-терригенной и ассельско-сак-марской терригенной флишевых формаций происходило в период ликвидации периферической батиальной зоны на окраине Европейского континента вплоть до артинского века. Артинская терригенная флишевая формация завершает палеозойский формационный ряд Лемвинской структурно-формационной зоны. В

Елецкой структурно-формационной зоне (бывшем карбонатном шельфе), по нашим данным, коллизионный этап наступил только в артинское время [9]. Именно тогда начал закладываться Предуральский краевой прогиб, индикатором которого являются такие образования терригенного флиша, как свиты гусиная, косьинская и орловкинская (рис. 2). Реконструкция предфлишевых седиментационных обстановок позволяет установить некоторые особенности формирования краевого прогиба. Изучение характера пространственно-временных переходов среднекаменноугольных мелководно-морских отложений к артинс-ким флишевым глубоководным на Приполярном и Северном Урале показало наличие четырех типов разрезов переходных отложений, отличающихся составом, мощностью, условиями и временем образования [10]. Они представляют латеральный профиль широтного направления до начала и на начальной стадии формирования краевого прогиба на севере Урала. В этом регионе переход по латерали и разрезу от предфлишевых к флишевым отложениям проходил с поздне-визейского по артинское время скачкообразно. Одновозрастность нижней границы артинской терригенной флишевой формации указывает на близкое по времени заложение Пре-дуральского краевого прогиба (именно тогда он соответствовал геоморфологическому понятию краевого прогиба) на всей изученной нами части севера Урала и одновременное его заполнение обломочным материалом.

Проведенное нами детальное исследование событийных палеозойских формаций Североуральского осадочного бассейна позволило выявить формациеобразующие, типичные обычные и нетипичные характерные группы генетических типов. В результате установлено, что большое разнообразие генотипов отложений карбонатных формаций отражает дифференциацию палеорельефа карбонатной платформы в условиях нестабильного тектонического режима. Широкое распространение генетических типов ме-ханогенного класса свидетельствует о переломных рубежах в истории седиментационного бассейна. Выделенные нами формациеобразующие генетические типы отложений можно использовать в качестве индикационных признаков структурной перестройки северо-восточной окраины Европейского континента и эволюции Палеоуральского океана в палеозое.

Исследования проводились в рамках Программы ОНЗРАН, № 09-Т-5-1028.

Список литературы Генетический взгляд на осадочные формации палеозойского Североуральского осадочного бассейна

- Антошкина А. И. Пространственно-временные связи в структуре нижнепалеозойской калейдовой формации севера Урала//Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт. 2006. С. 351-364.

- Антошкина А.И. Типизация нижнепалеозойских обломочных карбонатов севера Урала//Материалы 5-го Всерос. литол. совещ. Т. 1. Екатеринбург: ИГГУрО РАН, 2008. С. 25-27.

- Антошкина А. И. Причинно-следственная связь дискретности палеозойского рифообразования на севере Урала//Материалы Всерос. литол. совещ. «Рифы и карбонатные псефитолиты». Сыктывкар: Геопринт, 2010. С. 15-17.

- Антошкина А. И. Карбонатные псефитолиты подводных каналов как основание для рифа, Приполярный Урал//Материалы Всерос. литол. совещ. Сыктывкар: Геопринт, 2010. С. 18-20.

- Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы. Л.: Наука, 1978. 204 с.