Генетическое разнообразие сохраненной и предковой популяций чистопородного холмогорского скота Республики Коми

Автор: Матюков В.С., Жариков Я.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Животноводство

Статья в выпуске: 7 (65), 2023 года.

Бесплатный доступ

Использовали генеалогическую информацию и генетические маркёры разных типов для оценки генетического разнообразия сохраненного в Республике Коми крупного рогатого скота исчезающей холмогорской породы. Установили, что в генофондных хозяйствах и банке криоконсервированного семени быков сохранился основной генеалогический и генный пул предковой популяции. Эффективная численность сохраненной популяции достаточна для кратковременного предотвращения нарастания инбридинга выше допустимых пределов. Однако для длительного сохранения генетического разнообразия требуется, как минимум, двукратное увеличение эффективной численности, прежде всего, за счет повышения числа доноров семени. Использование разных типов маркёров позволяет получить более полную и объективную информацию о динамике генофонда исчезающей породы.

Генофонд, сохранение, генеалогия, в-аллели, генетическое разнообразие, микросателлиты, индексы

Короткий адрес: https://sciup.org/149144393

IDR: 149144393 | УДК: 575.22+599.735.3 | DOI: 10.19110/1994-5655-2023-7-103-111

Текст научной статьи Генетическое разнообразие сохраненной и предковой популяций чистопородного холмогорского скота Республики Коми

Совершенствование биотехнических методов разведения и повышение интенсивности отбора способствуют быстрому наращиванию продуктивного потенциала животных и их специализации. Обратной стороной этого процесса является снижение генетического разнообразия, отрицательные последствия которого пока не вполне очевидны. Однако уже ясно, что с исчезновением аборигенных пород безвозвратно теряются генетические ресурсы, как правило, обладающие высокой приспособленностью к зональным природно-климатическим и хозяйственным условиям, повышенной устойчивостью к алиментарным и эндемичным инфекционным заболеваниям [1-3]. Аборигенные и полученные на их основе синтетические породы остаются незаменимыми для ведения органического сельского хозяйства и рационального ис- пользования природной среды традиционным животноводством [1].

Одной из главных задач, которые приходится решать при реализации мероприятий по сохранению исчезающих пород (популяций и др.), является организация эффективного мониторинга генетического разнообразия [4, 5]. Сохранение исчезающих генофондов, как правило, связано с криоконсервированием генетического материала и разведением животных в малочисленных группах, которое приводит к возрастанию инбридинга и генетического дрейфа, увеличению частоты выщепления генетических заболеваний и снижению приспособленности популяций [6-8]. Для минимизации негативных последствий инбридинга жизнеспособный эффективный размер популяции (minimum viable population) должен быть не менее 50

особей, а для снижения генетического дрейфа и воспроизведения в поколениях исходной генетической изменчивости - 500 особей [7, 8]. Другой немаловажный вопрос, требующий решения, состоит в определении степени соответствия генофонда сохраняемой популяции исходному генофонду исчезающей породы до критического падения ее численности. Косвенно степень соответствия генетического разнообразия сохраняемой популяции исходной (исчезнувшей) можно получить, сопоставив их генеалогическую структуру, генетическую изменчивость по количественным признакам [9], результаты исследования наследственного полиморфизма белков [10,11] и ДНК-маркёров [2, 12–16]. Однако при использовании различных типов маркёров и методов оценки генетической изменчивости возникает вопрос об объективности и возможности сопоставления полученных результатов [17, 18].

Цель исследования – сопоставление полученных с помощью разных типов маркёров оценок генетического разнообразия сохраненного в Республике Коми чистопородного маточного поголовья и банка криоконсервиро-ванного семени быков холмогорской породы с генетическим разнообразием предковой материнской популяции до критического падения ее численности.

Материалы и методы

Для оценки генетического разнообразия сохраненной в Республике Коми популяции холмогорского скота использовали данные информационной системы СЕЛЭКС о генеалогии и генотипировании животных по ЕАВ-ло-кусу групп крови и микросателлитам на начало 2022 г. В выборку вошли три группы животных: 76 быков банка криоконсервированного семени (далее – БСБ) головного племпредприятия РГУСП «Коми» по племенной работе; чистопородные коровы генофондного хозяйства (далее – ГХ) СПК «Княжпогостский»; чистопородные коровы генофондного хозяйства Агрофирма «Инта Приполярная». Общая численность коров составила 326 гол.

Полученные оценки сопоставили с оценками генетического разнообразия в предковых (суб)популяциях чистопородного холмогорского скота Республики Коми на начало 2002 г. и Российской Федерации [19] до критического падения их численности.

Для оценки генетического разнообразия по генеалогической структуре и генетическим маркёрам рассчитали индексы: Шеннона [20, 21], эффективных элементов, гомо-, гетерозиготности, общего числа и числа эффективных аллелей, генетическое сходство по Нею (I N ), генетическую дистанцию по Райту (F ST ) [18, 19, 22, 23]. Используя экспоненциальную функцию, конвертировали значения индекса Шеннона (в нашей транскрипции ISh) в показатель разнообразия, выражаемый эффективным числом элементов (D=ExpISh) [22]. Эффективную численность популяции вычислили по формуле:

Ne=4Nf*Nm/(Nf+Nm), где Ne -эффективная численность, Nf -число самцов, Nm - число самок [1].

Обработку данных по STR -локусам выполнили с помощью программы GenALEX 6.5 [там же], остальные расчеты и построение диаграмм – в программе Excel. В статье приняли следующие обозначения: n – число животных в выборке; p - частоты аллелей; sp - стандартная ошибка частот; P – уровень значимости; Ho – наблюдаемая; He – ожидаемая гетерозиготность; Fis – коэффициент инбридинга (индекс фиксации) в субпопуляциях, F T - коэффициент инбридинга в популяции в целом, Na – число эффективных аллелей, uHe - несмещенная оценка ожидаемой гетерозиготности.

Результаты и их обсуждение

Эффективная численность популяции сохраненного репродуктивного поголовья чистопородного холмогорского скота в хозяйствах Республики Коми составила округленно 250 эффективных особей (326 коров и банк семени 76 быков), что выше численности популяции, необходимой для кратковременного разведения, и меньше численности, необходимой для длительного воспроизводства исходного генофонда [7, 8].

На начало 2022 г. поголовье коров генофондных хозяйств и быков банка криоконсервированного семени было представлено животными соответственно 8 и 12 генеалогических линий. Предковая популяцияпробонитиро-ванных коров (далее – ПК) Республики Коми и племенных хозяйств (далее - ПХ) на начало 2002 г. представлена соответственно 14 и 13 линиями. По сравнению с предковыми в сохраненных популяциях быков и коров возрос удельный вес животных линий Печорского типа холмогорской породы: Гармона 140, Гибрида СКХ-363, Пловца СКХ-428. Малочисленные в предковых (суб)популяциях линии Весельчака СХ-141, Карапуза СХ-733 и «прочие» линии в ГХ и БСБ утрачены (табл. 1).

Таблица 1 Генеалогическая структура (в %) поголовья коров в предковых (суб)популяциях, сохраненных генофондных хозяйствах и банке криоконсервированного семени быков холмогорского скота Республики Коми

Table 1

Genealogical structure (in %) of the livestock of cows in ancestral (sub)populations, gene pool farms and the bank of cryopreserved semen of the Kholmogory cattle bulls in the Komi Republic

|

Генеалогические линии |

Коровы |

Быки |

||

|

2002 год [33] |

2022 год |

2022 год |

||

|

ПК (Х±Sx) |

ПХ (Х±Sx) |

ГХ (Х±Sx) |

БСБ (Х±Sx) |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Весельчак СХ-141 |

0.004±0.0006 |

0.002±0.0007 |

0.0±0.0 |

0.0±0.0 |

|

Вестник СХ-140 |

0.026±0.0015 |

0.037±0.0030 |

0.018±0.0074 |

0.039±0.0222 |

|

Любимец СХ-778 |

0.011±0.0010 |

0.021±0.0023 |

0.0±0.0 |

0.013±0.0130 |

|

Наилучший 7252 СХ-856 |

0.161±0.0035 |

0.147±0.0057 |

0.172±0.0209 |

0.118±0.0370 |

|

Алычек 19 МХ-2307 |

0.094±0.0028 |

0.084±0.0044 |

0.0±0.0 |

0.039±0.0222 |

|

Цветок СХ-1139 |

0.219±0.0039 |

0.249±0.0069 |

0.058±0.0129 |

0.118±0.0370 |

|

Хлопчатник СХ-1097 |

0.172±0.0036 |

0.121±0.0052 |

0.098±0.0165 |

0.092±0.0332 |

|

Карапуз СХ-733 |

0.001±0.0003 |

0.0±0.0 |

0.0±0.0 |

0.0±0.0 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Лимон СХ-721 |

0.009±0.0009 |

0.004±0.0010 |

0.009±0.0052 |

0.039±0.0222 |

|

Гармон 140 |

0.018±0.0013 |

0.039±0.0031 |

0.206±0.0224 |

0.145±0.0404 |

|

Гибрид СКХ-363 |

0.082±0.0026 |

0.106±0.0049 |

0.230±0.0233 |

0.224±0.0478 |

|

Комелёк СХ-1358 |

0,009±0.0009 |

0.010±0.0016 |

0.0±0.0 |

0.013±0.0130 |

|

Пловец СКХ-428 |

0.113±0.0030 |

0.112±0.0051 |

0.209±0.0225 |

0.145±0.0404 |

|

Атлет СКХМ-25 |

0.0±0.0000 |

0.0±0.0 |

0.0±0.0 |

0.013±0.0130 |

|

Прочие линии |

0.080±0.0026 |

0.068±0.0040 |

0.0±0.0 |

0.0±0.0 |

|

Всего голов |

11071 |

3889 |

326 |

76 |

|

Линий |

14 |

13 |

8 |

12 |

По аллельной структуре EAB-локуса групп крови ге-нофондные популяции отличались от предковых утратой редких для холмогорского скота аллелей B1Y2, I2 при некотором повышении частот аллелей Q и B’E’G’ в БСБ, которые маркировали генеалогические линии Печорского типа холмогорской породы: Гибрида СКХ-363 и Пловца СКХ-428 (табл. 2). У коров ПК и ПХ выявили соответственно 35 и 33 аллеля, в ге- нофондных хозяйствах – 28 аллелей. Наименьшее аллельное разнообразие характеризовало БСБ – 22 аллеля. Суммарная концентрация аллелей, кото- рые встречались в выборках с частотами ≥0.01 по (суб)популяциям колебалась в незначительных пределах от 0.940 в ПК до 0.971 в ГХ.

Анализ микросателлитных профилей показал, что из девяти STR -локусов в БСБ и ГХ наибольшим аллельным разнообразием характеризовались Tgla227 и Tgla122 , наименьшим – Bm1824 (табл. 3).

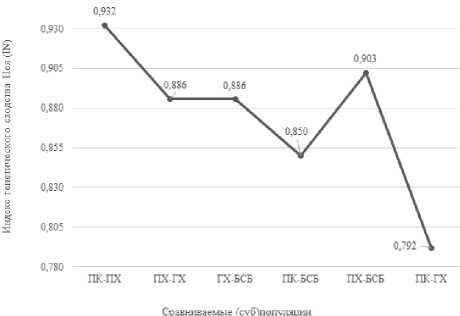

Локус Tgla227 в (суб)популяциях был не только наиболее полиморфным, но и отличался от других максимальными значениями числа эффективных аллелей, индекса Шеннона, ожидаемой гетерозиготности и индекса фиксации (Fis) . Средние значения Fis и Fit по девяти STR -локусам были отрицательными и не превышали 0.05. Величина Fst по отдельным локусам также не выходила за пределы 0.05 (5 %). По наименее и наиболее полиморфным локусам Bm1824 и Tgla227 в ГХ и БСБ наблюдали редукцию гетерозигот. По частотам генов ЕАВ -ло-куса при попарном сравнении (суб)популяций высокое генетическое сходство по Нею (IN) установили между ПК и ПХ (IN = 0.932), затем ПХ и БСБ – 0.903, наименьшее сходство было между ПК и ГХ – 0.792. Индекс генетического сходства по Нею между БСБ, ГХ и ПХ составил 0.886 (рисунок).

Пониженное генетическое сходство ГХ с другими группами частично можно объяснить практикуемой системой разведения, когда для предотвращения нарастания инбридинга за матками генофондных стад закрепляют ограниченное число самцов с последующей их ротацией и отсрочкой времени повторного использования на два-три поколения [24, 25].

По STR-локусам генетическое сходство между ГХ и БСБ по Нею было значительно выше, чем по EAB-локусу групп крови, и приближалось к еди- нице – 0.981 (несмещенная оценка – 0.993), генетическая дистанция по Райту (Fst) составила 0.004 ± 0.001, что можно интерпретировать как очень высокое сходство или незначительное генетическое различие. Всего по девяти STR-локусам в обоих сохраненных субпопуляциях выявили 67 аллелей, в том числе в БСБ 62 и 59 в ГХ.

Ранжирование (суб)популяций по обобщенным оценкам генеалогической и генетической информации с помощью индексов Шеннона, вычисленных по генеалогической структуре и частотам аллельных генов ЕАВ-локуса групп крови, показало сходные результаты. Индекс Шеннона, рассчитанный по фактической генеалогической струк-

Таблица 2

Частоты основных аллелей ЕАВ -локуса групп крови у коров предковых (суб)популяций, генофондных хозяйств и у быков банка криоконсервированного семени холмогорской породы Республики Коми

Table 2

Frequencies of the main EAB -alleles of blood groups in cows of ancestral (sub)populations, gene pool farms and in bulls from the bank of cryopreserved semen of the Kholmogory breed in the Komi Republic

|

Аллели ЕАВ-локуса |

2002 год |

2022 год |

||||||

|

ПК (n=3306) |

ПХ (n=1689) |

ГХ (n=220) |

БСБ (n=67) |

|||||

|

р |

±s |

р |

±s |

р |

±s |

р |

±s |

|

|

A’O’ |

0.157 |

0.0045 |

0.155 |

0.0062 |

0.201 |

0.0196 |

0.149 |

0.0333 |

|

E’G’G’’ |

0.146 |

0.0043 |

0.183 |

0.0066 |

0.124 |

0.0161 |

0.113 |

0.0291 |

|

G1Y2E’Q’ |

0.110 |

0.0038 |

0.101 |

0.0052 |

0.041 |

0.0097 |

0.071 |

0.0231 |

|

B 1 Y 2 |

0.088 |

0.0035 |

0.023 |

0.0026 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

O 1 Y 1 I’ |

0.085 |

0.0034 |

0.082 |

0.0047 |

0.024 |

0.0075 |

0.060 |

0.0211 |

|

G’’ |

0.044 |

0.0025 |

0.034 |

0.0031 |

0.048 |

0.0104 |

0.071 |

0.0231 |

|

QE’Q’ |

0.043 |

0.0025 |

0.042 |

0.0034 |

0.074 |

0.0128 |

0.054 |

0.0200 |

|

B 1 G 2 O 1 Y 2 |

0.036 |

0.0023 |

0.033 |

0.0031 |

0.000 |

0.0000 |

0.054 |

0.0200 |

|

O’ |

0.027 |

0.0020 |

0.036 |

0.0032 |

0.093 |

0.0142 |

0.060 |

0.0211 |

|

Q |

0.026 |

0.0020 |

0.036 |

0.0032 |

0.002 |

0.0024 |

0.065 |

0.0221 |

|

O 1 |

0.026 |

0.0019 |

0.026 |

0.0027 |

0.041 |

0.0097 |

0.083 |

0.0249 |

|

B’E’G’ |

0.022 |

0.0018 |

0.017 |

0.0022 |

0.041 |

0.0097 |

0.042 |

0.0176 |

|

GO1T1A’E’K’ |

0.068 |

0.0031 |

0.067 |

0.0043 |

0.086 |

0.0137 |

0.018 |

0.0115 |

|

B1I1Y1G’G’’ |

0.014 |

0.0014 |

0.018 |

0.0023 |

0.002 |

0.0024 |

0.018 |

0.0115 |

|

Q’ |

0.013 |

0.0014 |

0.015 |

0.0021 |

0.031 |

0.0085 |

0.0 |

0.0 |

|

I 2 |

0.013 |

0.0014 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

B 2 O 1 Y 2 D’ |

0.011 |

0.0013 |

0.002 |

0.0008 |

0.019 |

0.0067 |

0.024 |

0.0133 |

|

Y1A’B’Y’ |

0.007 |

0.0011 |

0.008 |

0.0015 |

0.014 |

0.0058 |

0.012 |

0.0094 |

|

D’E’F’G’O’ |

0.004 |

0.0006 |

0.003 |

0.0008 |

0.010 |

0.0048 |

0.012 |

0.0094 |

|

b |

0.011 |

0.0012 |

0.090 |

0.0049 |

0.120 |

0.0159 |

0.065 |

0.0221 |

|

Встречаемость с частотой ≥ 0.01* |

18/ 0.940 |

0.0029 |

15/ 0.958 |

0.0035 |

18/ 0.967 |

0.0085 |

17/ 0.971 |

0.0145 |

|

Встречаемость с частотой < 0.01* |

17/ 0.060 |

0.0029 |

18/ 0.042 |

0.0035 |

10/ 0.033 |

0.0085 |

5/ 0.029 |

0.0145 |

Примечание. Полужирным шрифтом выделены аллели, типичные для чистопородного холмогорского скота; курсивом – аллели, маркирующие линии Печорского типа: Q – Гибрида СКХ-363; B’E’G’– Пловца СКХ 428. * Числитель – число аллелей, знаменатель - сумма частот аллелей, встречающихся с частотами > 0.01 и < 0.01.

Note. Alleles being typical of the purebred Kholmogory cattle are semi-bold. Alleles marking lines of the Pechora type are in italics: Q – Hybrid SKH-363, B’E’G’ – Plovets SKH 428. * – numerator – number of alleles, denominator – sum of the frequencies of alleles occurring with frequencies > 0.01 and < 0.01.

Таблица 3 Генетико-популяционные параметры сохраненного чистопородного холмогорского скота в хозяйствах Республики Коми (по аллелям девяти STR -локусов)

Table 3

Genetic and population parameters of the conserved purebred Kholmogory cattle in farms of the Komi Republic (by alleles of nine STR loci)

|

Группы |

Локусы |

Na |

Ne |

ISh |

Ho |

He |

uHe |

Fis |

|

БСБ (n – 67) |

Tgla227 |

9.000 |

5.428 |

1.877 |

0.761 |

0.816 |

0.822 |

0.067 |

|

Bm2113 |

7.000 |

3.909 |

1.582 |

0.776 |

0.744 |

0.750 |

-0.043 |

|

|

Eth10 |

8.000 |

2.690 |

1.331 |

0.701 |

0.628 |

0.633 |

-0.117 |

|

|

Sps115 |

6.000 |

2.523 |

1.240 |

0.642 |

0.604 |

0.608 |

-0.063 |

|

|

Tgla122 |

11.000 |

2.718 |

1.398 |

0.701 |

0.632 |

0.637 |

-0.110 |

|

|

inra23 |

8.000 |

5.030 |

1.743 |

0.836 |

0.801 |

0.807 |

-0.043 |

|

|

BM1818 |

5.000 |

2.708 |

1.164 |

0.687 |

0.631 |

0.636 |

-0.088 |

|

|

Eth225 |

5.000 |

3.178 |

1.318 |

0.657 |

0.685 |

0.690 |

0.042 |

|

|

Bm1824 |

4.000 |

3.201 |

1.245 |

0.642 |

0.688 |

0.693 |

0.067 |

|

|

В среднем по БСБ (Х/Sх) |

7.0 |

3.487 |

1.433 |

0.711 |

0.692 |

0.697 |

-0.032 |

|

|

0.745 |

0.359 |

0.082 |

0.022 |

0.026 |

0.026 |

0.024 |

||

|

ГХ (n –127) |

Tgla227 |

10.000 |

5.718 |

1.894 |

0.778 |

0.825 |

0.828 |

0.057 |

|

Bm2113 |

7.000 |

3.123 |

1.418 |

0.717 |

0.680 |

0.682 |

-0.054 |

|

|

Eth10 |

6.000 |

2.846 |

1.348 |

0.614 |

0.649 |

0.651 |

0.053 |

|

|

Sps115 |

6.000 |

2.027 |

1.048 |

0.559 |

0.507 |

0.509 |

-0.104 |

|

|

Tgla122 |

9.000 |

2.550 |

1.213 |

0.622 |

0.608 |

0.610 |

-0.023 |

|

|

inra23 |

6.000 |

4.199 |

1.584 |

0.780 |

0.762 |

0.765 |

-0.023 |

|

|

BM1818 |

6.000 |

2.964 |

1.291 |

0.709 |

0.663 |

0.665 |

-0.070 |

|

|

Eth225 |

6.000 |

3.566 |

1.457 |

0.756 |

0.720 |

0.722 |

-0.051 |

|

|

Bm1824 |

4.000 |

3.298 |

1.272 |

0.701 |

0.697 |

0.700 |

-0,006 |

|

|

В среднем по ГХ (Х/Sх) |

6.7 |

3.366 |

1.392 |

0.693 |

0.679 |

0.681 |

-0.024 |

|

|

0.601 |

0.358 |

0.081 |

0.026 |

0.030 |

0.030 |

0.018 |

||

|

Cохраненная популяция (n –194) |

Tgla227 |

11.000 |

5.878 |

1.949 |

0.772 |

0.830 |

0.832 |

0.070 |

|

Bm2113 |

7.000 |

3.390 |

1.482 |

0.737 |

0.705 |

0.707 |

-0.046 |

|

|

Eth10 |

8.000 |

2.795 |

1.355 |

0.644 |

0.642 |

0.644 |

-0.003 |

|

|

Sps115 |

6.000 |

2.186 |

1.120 |

0.588 |

0.542 |

0.544 |

-0.083 |

|

|

Tgla122 |

11.000 |

2.612 |

1.295 |

0.649 |

0.617 |

0.619 |

-0.052 |

|

|

inra23 |

8.000 |

4.512 |

1.662 |

0.799 |

0.778 |

0.780 |

-0.026 |

|

|

BM1818 |

6.000 |

2.887 |

1.260 |

0.701 |

0.654 |

0.655 |

-0.072 |

|

|

Eth225 |

6.000 |

3.440 |

1.423 |

0.722 |

0.709 |

0.711 |

-0.017 |

|

|

Bm1824 |

4.000 |

3.299 |

1.268 |

0.680 |

0.697 |

0.699 |

0.024 |

|

|

В среднем по сохраненной популяции (Х/Sх) |

7.444 |

3.444 |

1.424 |

0.699 |

0.686 |

0.688 |

-0.023 |

|

|

0.784 |

0.375 |

0.083 |

0.022 |

0.029 |

0.029 |

0.016 |

||

туре холмогорской породы Российской Федерации, численностью 66 023 коровы [20], составил 1.987, максимально возможный – 2.484. Эти показатели были близки с установленными по ПК и ПХ Республики Коми на начало 2002 г. (табл. 4).

Обобщенные оценки (индексы) генетического разнообразия ГХ и БСБ по аллельной структуре девяти STR -локусов микросателлитов удовлетворительно согласовались (по крайней мере, не противоречили!) с данными, полученными с использованием систем ретромаркёров.

В нашем исследовании представление о «богатстве» генетического разнообразия дает количество групп, сформированных по принадлежности животных к генеалогическим линиям или аллелей в (суб)популяциях (табл. 4).

По генеалогической структуре все (суб)популяции характеризуются тотально, по группам крови – на основе исследования многочисленных рандомизированных выборок. По ДНК маркёрам данные ограничиваются одноразовыми выборочными исследованиями малочисленных сохраненных групп. В результате установлено, что при большем числе генеалогических групп животных и числа аллелей EAB-локуса ПК и ПХ не превосходили БСБ по обобщенным оценкам генетического разнообразия, полученным с помощью индексов Шеннона.

Известно, что разведение сельскохозяйственных животных по генеалогическим линиям является одним из основных способов структурирования породы (стада, типа и пр.) [27]. В процессе смены поколений генетическая ха-

Рисунок. Индексы генетического сходства Нея (I N ) по частотам EAB-локу са групп крови при попарном сравнении (суб)популяций чистопородного холмогорского скота Республики Коми.

Figure. Ney’s indices of genetic similarity (IN) according to frequencies of EAB -locus of blood groups on the pairwise comparison of (sub)populations of the purebred Kholmogory cattle in the Komi Republic.

рактеристика и селекционная ценность генеалогических линий, вклады родоначальников в их внутрилинейные генофонды и межлинейную дифференциацию меняются. Однако это не снижает информационной ценности генеалогии, поскольку богатство генеалогической структуры априори характеризует генетическую гетерогенность выборки, по которой можно судить о ее рандомизации и репрезентативности относительно других популяций. Кроме того, на ценность информации о генеалогии указывает то, что ее до сих пор используют в генетическом анализе для выявления генов-кандидатов, контролирующих экономически и биологически важные признаки животных [28-30].

Результаты исследования позволили с помощью разных типов маркёров и метрик генетического разнообразия определить основные генетико-популяционные параметры и степень генетического сходства сохраненных на начало 2022 г. (суб)популяций чистопородного хол-

Таблица 4

Оценка генетического разнообразия по генеалогической структуре и генетическим маркёрам в (суб)популяциях чистопородного холмогорского скота Республики Коми

Table 4

Assessment of the genetic diversity using the genealogical structure and genetic markers in (sub)populations of the purebred Kholmogory cattle in the Komi Republic

|

Показатели |

Коровы |

Быки |

||

|

2002 год [26] |

2022 год |

2022 год |

||

|

ПК |

ПХ |

ГХ |

БСБ |

|

|

Число групп* |

14/-/35 |

13/-/33 |

8/6.7/28 |

12/7.00/22 |

|

Индекс Шеннона (Ish) |

||||

|

Линии** |

2.136/2.639 |

2.168/2.565 |

1.801/2.079 |

2.168/2.485 |

|

Микросателлиты |

- |

- |

1.392±0.081/1.902 |

1.413±0.082/1.95 |

|

EAВ -локус |

2.571/3.555 |

2.687/3.497 |

2.573/3.332 |

2.744/3.091 |

|

Эффективные элементы (ExpIsh) |

||||

|

Линии |

8.5 |

8.7 |

6.1 |

8.7 |

|

Микросателлиты |

- |

- |

4.0 |

4.1 |

|

EAВ -локус |

13.1 |

14.7 |

13.1 |

15.5 |

|

Эффективне аллели |

||||

|

Микросателлиты |

- |

- |

3.437±0.286 |

3.487±0.359 |

|

EAВ -локус |

11.1 |

10.5 |

9.9 |

13.0 |

Примечание. * Косой чертой разделено число групп животных при вычислении показателей генетического разнообразия по генеалогическим линиям, аллелям микросателлитов и ЕАВ -локуса групп крови. ** В числителе указан фактический индекс, в знаменателе – ожидаемый при равенстве численностей животных в группах (максимальный).

Note. * – slash divides the number of animal groups when calculating genetic diversity indicators by genealogical lines, alleles of microsatellites and EAB-locus of blood groups. ** – numerator indicates the actual index, denominator indicates the expected index if the numbers of animals in the groups are equal (maximum).

могорского скота Республики Коми с предковыми (суб) популяциями на 2002 г., дать характеристику и сопоставить их генеалогическую и генетическую структуры. По генеалогической структуре и структуре многоаллельного EAB -локуса групп крови установили снижение линейного и аллельного разнообразия при некотором превосходстве БСБ по числу эффективных групп и аллелей. Сохраненное генофондное поголовье коров по этим показателям уступило предковым (суб)популяциям и БСБ.

По аллельной структуре STR-локусов БСБ по всем метрикам генетического разнообразия имело незначительное преимущество перед ГХ. Установленные в БСБ и ГХ наблюдаемая гетерозиготность (Hо) и эксцессы гетерозигот по STR-локусам были ниже, чем в исторической (музейные артефакты) популяции холмогорского скота и популяции начала XXI в. [31, 32]. Значения индексов фиксации в ГХ и БСБ были недостоверными отрицательными, соответственно -0,032 и -0,024 (см. табл. 3). По [29, 30] в выборке из исторической популяции установлен небольшой избыток гетерозигот (uFis = -0,059), в выборке из современной популяции, напротив, обнаружен их небольшой дефицит (uFis = 0,031). Некоторые различия полученных нами данных с [31, 32], видимо, объясняются случайной вариацией оценок и использованием для анализа разных панелей микросателлитов: в нашем исследовании девять локусов, в [31–34] дополнительно был исследован полиморфизм микросателлитов по локусам TGLA53, TGLA126. Нельзя ис- ключить также, что такие различия обусловлены недостаточной рандомизацией и репрезентативностью исследованных выборок.

Заключение

По результатам исследования следует, что ГХ и БСБ сохранили основной генеалогический и генный пул предковой популяции (табл. 1, 2, 4). Их эффективная численность достаточна для кратковременного предотвращения нарастания инбридинга выше допустимых пределов [7, 8]. Однако для длительного сохранения генетического разнообразия требуется, как минимум, двукратное увеличение эффективной численности популяции, прежде всего, за счет повышения числа доноров семени. По генеалогической структуре и аллельному разнообразию ЕАВ -локуса в БСБ и ГХ наблюдалось обеднение генофонда и снижение индексов генетического сходства ГХ с предковыми популяциями при более высоком сохранении сходства с ними БСБ. По аллельной структуре 9 STR -локусов между ГХ и БСБ установлено генетическое сходство, близкое к абсолютному, более высокое, чем по EAB -локусу.

Проведенные мониторинговые исследования (суб)популяций холмогорского скота выдвигают на первый план необходимость интенсификации работ по обследованию и сохранению пород, генофонд которых пока безвозвратно не потерян.

Какой бы архаичной ни казалась информация о генеалогии и маркёрах первого порядка, ее использование в мониторинге исчезающих генофондов вполне оправдано.

Список литературы Генетическое разнообразие сохраненной и предковой популяций чистопородного холмогорского скота Республики Коми

- Столповский, Ю. А. Проблема сохранения генофондов доместицированных животных / Ю. А. Столповский, И. А. Захаров-Гезехус // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 477–486.

- Bertolini, F. Genome-wide patterns of homozygosity provide clues about the population history and adaptation of goats / F. Bertolini, T. C. Figueiredo, G. Marras, E. L. Nicolazzi, M. F. Rothschild, M. Amills // Genet. Sel. Evol. – 2018. – Vol. 50. – № 59. – P. 424-428. DOI: 10.1186/s12711-018-0424-8.

- Asadollahpour, N. H. Genomic analysis of indigenous goats in Southwest Asia reveals evidence of ancient adaptive introgression related to desert climate / N. H. Asadollahpour, C. Yudong, A. Akil, W. Jiayue, H. Tanveer [et al.] // Zoological Research. – 2023. – Vol. 44. – № 1. – P. 20-29. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022. 242.

- Meng-Hua Li. The genetic structure of cattle populations (Bos taurus) in northern Eurasia and the neighboring Near Eastern regions: implications for breeding strategies and conservation / Meng-Hua Li, I. Tapio, J. Vilkki, Z. Ivanova, T. Kiselyova [et al.] // Mol. Ecol. – 2007. – Vol. 16. – № 18. – P. 3839-3853.

- Colli, L. Genome-wide SNP profiling of worldwide goat populations reveals strong partitioning of diversity and highlights post-domestication migration routes / L. Colli, M. Milanesi, A. Talenti, F. Bertolini // Genet Sel Evol. – 2018. – Vol. 50. – № 1. – P. 58. DOI: 10.1186/s12711-018-0422-x.

- Cardoso, T.F. Patterns of homozygosity in insular and continental goat breeds / T. F. Cardoso, M. Amills, F. Bertolini, M. Rothschild, G. Marras [et al.] // Genet. Sel. Evol. – 2018. – Vol. 50. – № 56. – P. 425-427. DOI: 10.1186/s12711-018-0425-7.

- Сулей, М. Э. Пороги для выживания: поддержание приспособленности и эволюционного потенциала / М. Э. Сулей // Биология охраны природы / под ред. М. Сулея, Б. Уилкокса; пер. с англ. С. А. Остроумова ; под ред. и с предисл. А. В. Яблокова. – Москва: Мир, 1983. – С. 177–197.

- Soulé, M. E. The “new conservation” / M. E. Soulé // Conserv. Biol. – 2013. – Vol. 27. – P. 895-897. DOI: 10.1111/cobi.12147.

- Айала, Франциско Дж. Введение в популяционную и эволюционную генетику / Ф. Д. Айала ; пер. с англ. А. Д. Базыкина. – Москва: Мир, 1984. – 230 с.

- Алтухов, Ю. П. Генетические процессы в популяциях / Ю. П. Алтухов. – Москва: Наука, 1983. – 279 с.

- Шайхутдинова, А. А. Методы оценки биоразнообразия: методические указания / А. А. Шайхутдинова ; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 37 с.

- Stone, R. T. Characterization of 109 bovine microsatellites / R. T. Stone, S. M. Kappes, J. W. Keele, C. W. Beattie // Animal Genetics. – 1997. – Vol. 28. – № 1. – P. 62-66.

- Генетические ресурсы животных: развитие исследований аллелофонда Российских пород крупного рогатого скота. Миниобзор / Н. А. Зиновьева, А. А. Сермягин, А. В. Доцев [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2019. – Т. 54, № 4. – С. 631–641.

- Lebrasseur, Ophélie. Zooarchaeology and ancient DNA, part 2: new substrates and perspectives / Ophélie Lebrasseur, Aurélie Manin // The Volga River Region Archaeology. – 2021. – Vol. 1. – № 35. – P. 196-204.

- Billerman, S. M. Historical DNA as a tool to address key questions in avian biology and evolution: A review of methods, challenges, applications, and future directions / S. M. Billerman, J. Walsh // Molecular Ecology Resources. – 2019. – Vol. 19. – № 5. – P. 1115-1130.

- Upadhyay, M. R. Genetic origin, admixture and population history of aurochs (Bos primigenius) and primitive European cattle / M. R. Upadhyay, W. Chen, J. A. Lenstra, C. R. J. Goderie, D. E. MacHugh [et al.] // Heredity (Edinb). – 2017. – Vol. 118. – № 2. – P. 169-176.

- Кузнецов, В. М. F-Статистики Райта: оценка и интерпретация / В. М. Кузнецов // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2014. – № 4. – С. 80–104.

- Кузнецов, В. М. Снижает ли кроссбридинг генетическое разнообразие? или Разведение и сохранение пород молочного скота в России / В. М. Кузнецов. – Киров: Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, 2017. – 104 с.

- Прозоров, А. А. Холмогорский скот. История. Современность. Перспективы / А. А. Прозоров, А. Д. Шиловский ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Холмогорская опытная станция животноводства и растениеводства. – Архангельск: Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2003. – 352 с.

- Розенберг, Г. С. Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельников, Шеннон, Уивер / Г. С. Розенберг // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2010. –Т. 19, № 2. – С. 4–25.

- Кузнецов, В. М. Информационно-энтропийный подход к анализу генетического разнообразия популяций (аналитический обзор) / В. М. Кузнецов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2022. – Т. 23, № 2. – С. 159–173.

- Peakall, R. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. An update / R. Peakall, P. E. Smouse // Bioinformatics. – 2012. – Vol. 28. – № 19. – P. 2537-2539.

- Nei, M. Analysis of gene diversity in subdivided populations / M. Nei // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 1973. – Vol. 70. – № 12. – Part I. – P. 3321-3323.

- Mäki-Tanila, A. Assessment and management of genetic variation / A. Mäki-Tanila, J. Fernandez, M. Toro, T. Meuwissen // In: Local cattle breeds in Europe: Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. – Wageningen: Acad. Publ., 2010. – Vol. 98. – № 1. – 119 р.

- Кузнецов, В. М. Система рекуррентного разведения для вытесняемых пород молочного скота / В. М. Кузнецов // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2016. – № 4. – С. 56–68.

- Матюков, В. С. Популяционно-гибридологический подход к изучению взаимосвязи качественных и количественных признаков у крупного рогатого скота / В. С. Матюков // Генетика. – 1983. – Т. 19, № 10. – С. 1727–1732.

- Матюков, В. С. Селекционный статус β-казеина у крупного рогатого скота (Bos Taurus) // Сельскохозяйственная биология. – 1983. – № 12. – С.73–78.

- Юдин, Н. С. Общие признаки селекции и гены, связанные с адаптацией и акклиматизацией, в геномах российских пород крупного рогатого скота и овец / Н. С. Юдин, Д. М. Ларкин // Генетика. – 2019. – T. 55, № 8. – С. 936–943.

- Abdelmanova, A. S. Microsatellite analysis of the historical and modern populations of the Russian local cattle breeds / A. S. Abdelmanova, A. I. Mishina, V. V. Volkova, A. V. Dotsev, A. A. Sermyagin [et al.] // Journal of Animal Science. – 2020. – Vol. 98. – № 4. – P. 240.

- Abdelmanova, A. S. Genetic diversity of historical and modern populations of Russian cattle breeds revealed by microsatellite analysis / A. S. Abdelmanova, V. R. Kharzinova, V. V. Volkova, A. I. Mishina, A. V. Dotsev [et al.] // Genes. – 2020. – Vol. 11. – № 8. – P. 1-15. DOI: 10.3390/genes11080940.

- Волкова, В. В. Характеристика аллелофонда холмогорской породы крупного рогатого скота с использованием STR-маркеров / В. В. Волкова, О. С. Романенкова, Т. Е. Денискова, А. И. Мишина, О. В. Костюнина [и др.]. // Молочное и мясное скотоводство. – 2019. – № 7. – С. 3–7.

- Фолконер, Д. С. Введение в генетику количественных признаков / Д. С. Фолконер; пер. с англ. А. Г. Креславского, В. Г. Черданцева; под ред. Л. А. Животовского. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 486 с.

- Матюков, В. С. Селекционно-генетическое совершенствование крупного рогатого скота Республики Коми / В. С. Матюков, А. П. Захаров, В. Л. Михеев. – Сыктывкар: ГУ НИПТИ АПК Республики Коми, 2003. – 190 с.

- Кисловский, Д. А. Материалы к построению теории племенной работы (анализ племенной работы в породе Red Poll) / Д. А. Кисловский // Избранные сочинения. – Москва: Колос, 1965. – С. 301–398.