Генезис и трансформация трудовых отношений в современной России

Автор: Саякина Ю.Д.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории становления института социального партнерства в России. Рассказывается об основных документах, регламентирующих социально-трудовые отношения разных времен.

Социальное партнерство, социально-трудовые отношения, труд, работодатель, работники, государство, право

Короткий адрес: https://sciup.org/140123086

IDR: 140123086

Текст научной статьи Генезис и трансформация трудовых отношений в современной России

Социально-трудовые отношения в современной России в настоящий момент находятся в состоянии кризиса. Это проявляется в изменении сложившегося трудового поведения, ущемлении социальных и трудовых прав и усилении социально-экономического неравенства населения. Сохраняются необоснованные различия в оплате труда в отраслевом и региональном разрезах. Очень высокий по мировым стандартам разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников уменьшает мотивацию к эффективному труду, негативно сказывается на производительности труда и экономическом росте, снижает уровень жизни населения, для которой наемный труд является основным источником доходов.

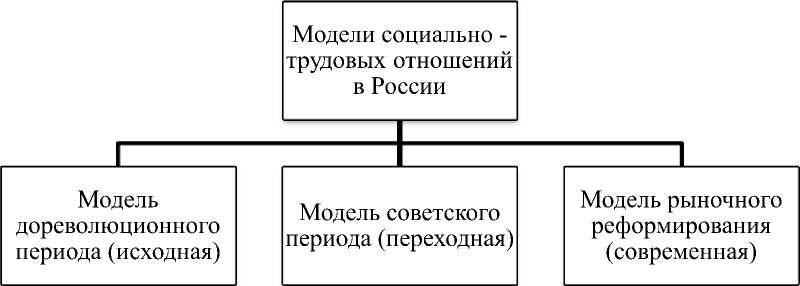

История регулирования социально-трудовых отношений в России - это история эволюции и смены их различных моделей. Различным историческим периодам социально-экономического развития России соответствуют определенные модели социально-трудовых отношений (рисунок 1)

Рисунок 1 - Модели социально - трудовых отношений в России

Первые нормы трудового права можно отследить в древнейшем документе Киевской Руси - "Русской правде", созданной князем Ярославом Мудрым. Основные нормы данного документа касались социального положения купцов.

Соборное уложение 1649 года окончательно закрепило определенные экономические свободы за крестьянами, которые стали признаваться субъектами трудовых отношений. Крестьяне получили право менять помещика, перебираться в город на работы, уезжать на сезонные работы.

Первым полноценным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере труда на территории России, является Положение 1835 года «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оных по найму». Данное Положение включало в себя 10 статей и обязывало работодателей издать правила внутреннего трудового распорядка. При этом в Положение не включало в себя требования по поводу содержания этих правил, в связи с чем рассматриваемое Положение существенно не повлияло на регулирование существующих в тот момент трудовых отношений [3].

В России становление и развитие трудового права как самостоятельной отрасли происходит советский период, во многом опираясь на научную и нормативно-правовую основу регулирования трудовых отношений, заложенную еще в дореволюционное время.

Из анализа социально-трудовых отношений дореволюционной России следуют два вывода. Первый - положение рабочих как в материальном, так и в социальном смысле является устойчивым. Второй - одновременно росло недовольство рабочих своим положением, поэтому усиливалась социальная напряженность между рабочими и работодателями, что привело к росту числа забастовок на предприятиях. Эти разнонаправленные тенденции имеют различные объяснения. Во-первых, резкое развитие обострило противоречия между крестьянской общинной психологией и требованиями фабричнозаводской системы. Во-вторых, нарастал конфликт между растущими потребностями работников и реальными возможностями их удовлетворения . В-третьих, усилилось влияние на рабочее и профсоюзное движение радикальных политических партий. В-четвертых, отсутствие четкой и продуманной стратегии решения проблем в социально-трудовой сфере со стороны государства [4] .

Важную роль в становлении советской трудовой модели сыграла политика «военного коммунизма», характерными чертами которой были трудовая повинность, централизованное регулирование условий труда, продразверстка. При новой экономической политике (НЭП) произошло возрождение товарно-денежных отношений, были признаны правомерными экономический интерес и личная материальная заинтересованность, в определенных пределах был допущен наем рабочей силы на частных предприятиях. Именно в 1920-е гг. были заложены основы административно-командной системы управления. В этот период происходит окончательное формирование советской модели. Впервые были введены трудовые книжки, без предъявления которых никто не мог быть принят на работу. Режим прописки также имел обязательный характер» [5].

Советская эпоха не была однородной. В послесталинский период произошло значительное ослабление тоталитарного режима, в том числе и в сфере труда:

-

1. крестьянам начали выдавать паспорта;

-

2. рабочим стало разрешено менять место работы по собственному желанию;

-

3. было отменено уголовное наказание за прогул или опоздание на работу.

Дальнейшее развитие трудовое законодательство в России получило после принятия Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) и «Основ законодательства РФ об охране труда» (6 августа 1993 г.). Это были прогрессивные документы в области трудовых отношений для нашей страны в тот непростой период времени. Впервые в Конституции России было записано (ст. 37): «труд свободен, и каждый гражданин имеет право распоряжаться им по своему усмотрению» [1] .

Трудовой кодекс РФ начал действовать с 1 февраля 2002 г., и, по мнению многих экспертов, в том числе зарубежных, являлся достаточно прогрессивным. Закреплены основные принципы труда: равенство, свобода выбора труда, недопустимость дискриминации, принудительного труда, обязательность возмещения вреда, справедливые условия труда и другие [2] .

С устранением единоличного государственного контроля в сфере труда возрастает роль объединений работодателей в формировании социальной политики и развитии системы социального партнерства . Позиции объединений работодателей при заключении трехсторонних договоров основываются на том, что гарантировать соблюдение определенных социальных стандартов возможно лишь через оживление производства и экономики в целом. Представители объединений работодателей добиваются включения в соглашения определенных взаимных обязательств, связанных с практическим решением проблем государственной поддержки предприятий в жизнеобеспечивающих отраслях экономики, защиты отечественных товаропроизводителей, развития малого бизнеса и тд.

Социально-трудовые отношения должны строиться на предприятии в соответствии с принципами провозглашенного в РФ социального государства, они должны обеспечивать согласование противоположных интересов на основе соблюдения общественного интереса. В соответствии с этим предприятия должны стремиться создать такие условия труда, в которых каждый работник сможет удовлетворить свои профессиональные интересы и реализовать свой трудовой потенциал. Со своей стороны работники должны нести ответственность за свою трудовую деятельность, способствовать увеличению эффективности деятельности организации, где они трудятся.

Список литературы Генезис и трансформация трудовых отношений в современной России

- Конституция Российской Федерации : офиц. текст. -М: Омега-Л, 2017. -39 с.

- Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 февраля 2017 года) . М: Проспект, 2017. -256 с.

- Соболев Э.Н. Социально-трудовые отношения в России начала ХХ века: противоречия догоняющего развития /Э.Н. Соболев//Вестник Института экономики РАН. -2010. -№3. -15 с.

- Ульянова С.Б. История трудовых отношений: учебное пособие /С.Б. Ульянова. -СПб. -2003. -76 с.

- Мусаева А.З. Генезис социально-трудовых отношений в России /А.З. Мусаева. -Вопросы структуризации экономики. -№4. -2009. -46-53 с.