Генезис верхнеордовикских карбонатных брекчий гряды Чернышева

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128986

IDR: 149128986

Текст статьи Генезис верхнеордовикских карбонатных брекчий гряды Чернышева

Среди карбонатных обломочныхраз-ностей (псефитолитов) в нижнем палеозое Тимано-Североуральского региона развиты своеобразные брекчии верхнего ордовика, о генезисе которых до настоящего времени нет единого мнения. Зада-чаданной статьи состоит в том, чтобы попытаться восстановить историю образования этих карбонатных брекчий исходя из анализа имеющихся в настоящее время данных.

Впервые присутствие известняковых брекчий на гр. Чернышева установил О. Л. Эйнор в 1942 г. на р. Усе в районе д. Адак (рис. 1). Позднее подобные образования были отмечены в других разрезах гр. Чернышева и в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале [11, 16-19]. М. Е. Раабен [19] и В. В. Маркин [11] считали их индикатором размыва на границе ордовика и силура. А. И. Першина [18] относила данные брекчии к верхней части косьинского горизонта лландоверийского яруса силура. Находки позднеордовикских брахиопод Holorynchus giganteus Kiaer. [22] из до

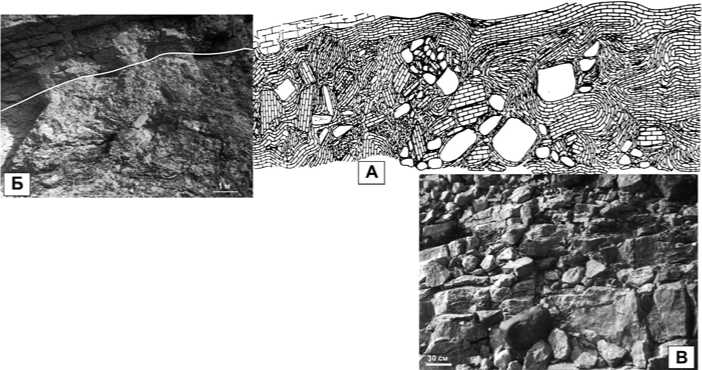

Рис. 1. Фрагменты геологического разреза выходов верхнеордовикско-нижнеси-лурийских отложений в верхней части обн. 246 на р. Уса (по материалам полевых работ автора в 1972 г.): место расположения разреза (А), внешний вид брекчий (Б, фото П. П. Юхтанова), маршрутная съемка (В), геологический профиль (Г)

ломитов этой свиты, дальнейшее изучение брахиопод [6,7] и конодонтов [9,12, 13] из пограничных ордовико-силурийских отложений определили положение брекчий в составе верхнего ордовика. Палеогеографически эти брекчии являются фациальным аналогом позднеордовикских рифов [1,2], а стратиграфически они соответствуют верхней части мало-тавротинской свиты севера Урала и хо-рейверской свите Тимано-Печорской провинции [4,23].

О. Л. Эйнор и М. Е. Раабен первыми высказали предположение об оползневой природе этих брекчий. В. В. Маркин [11] считал, что, вероятнее всего, первоначально образовалась седиментационная брекчия, цемент которой затем подвергся доломитизации. А И. Першина [16,18] происхождение толщи обломочных пород объясняла явлениями подводного оползания. Позднее было проведено их детальное литологическое изучение, на основании которого генезис этих пород был определен как обвальнооползневый, а формирование их проис- ходило во время осложнения перикратон-ной области флексурообразными структурами при неполной литификации отложений [5]. Н. И. Тимонин [24, с. 92] также называет брекчии оползневыми, но располагает их по разрезу выше доломитов с желваками кремней позднеордо-викско-раннесилурийского возраста в складках, сформировавшихся при образовании надвига (Адакской чешуи).

Другая группа исследователей относит эти своеобразные верхнеордовикские карбонатные псефитолиты к тектоническим образованиям [8,14,27,28]. В качестве обоснования своей точки зрения они приводят разные доводы, объединенные общей идеей. По мнению В. Вл. Меннера и Н. Б. Рассказовой [14], о ка-тагенно-тектонической природе брекчий свидетельствуют следующие факты: карбонатные толщи в этом разрезе образуют тектонический покров; брекчирован-ность пород увеличивается к основанию; существует предположение о первичном терригенно-сульфатно-карбонатном составе отложений, одновозрастных с карбонатной малотавротинской свитой и с терригенно-сульфатно-доломитовыми хорейверской и мукерской свитами; возможно растворение гипсов в сульфатно-карбонатных толщах при формировании надвига с образованием брекчий [14, с. 122]. Как чисто тектонические образования, возникшие при формировании гр. Чернышева в результате высокоамплитудного послойного срыва по некомпетентной толще верхнеордовикских терригенных и соленосных отложений, эти брекчии охарактеризованы В. В. Юдиным [26,28]. Б. Я. Дембовский [15] назвал брекчии мощностью до 350 м, наиболее ярко выраженные на р. Кожим Приполярного Урала, в районе скал Каюк-Нырд, горизонтом проскальзывания, сопоставляемым с границей косьинского горизонта и нижнемалотавротин-ских слоев. Происхождение брекчий он объяснял субгоризонтальным перемещением при формировании краевого прогиба с послойным сдваиванием пластов и наличием горизонтов микроскладок среди относительно спокойно залегающих пород [8].

Итак, противники седиментационного генезиса верхнеордовикских брекчий связывают их образование с формированием аллохтонной структуры гр. Чернышева, а сторонники — со специфическими условиями позднеордовикской седиментации, способствовавшими оползанию и обрушению осадков во время их неполной литификации.

Для того чтобы читателю было понятно, с чем связаны такие диаметрально противоположные мнения о природе одних и тех же карбонатных псефитолитов, приведем обобщенную литологическую характеристику этих пород из стратотипического разреза на р. Уса, в районе устья р. М. Адака (обн. 246 по нумерации А. И. Першиной [16]).

Карбонатные верхнеордовикские брекчии образуют слой мощностью до 25—30 м в верхнем конце обнажения за развалинами кирпичного завода, резко выделяющийся среди вторичных верхне-ордовикско-нижнесилурийскихдоломи-тов, смятых в несколько складок (рис. 2). Толща брекчий представляет собой участками сильно перемятые, часто бесструк- сз юв

Рис. 2. Характер строения и границы карбонатных брекчий в верхнем конце обн. 246 на р. Уса. Полевая зарисовка А. И. Першиной (А), верхняя граница брекчий, показанная белой линией (Б), подстилающие слои микрозернистых известняков с разнообразной бентосной фауной (В)

рых глинистых известняков, участками с брекчиевидной структурой. Плиты мелкогастроподовых известняков аналогичны верхнему пограничному слою, т. е. на поверхности выветривания отмечаются овально-округлые мелкие образования, выделяющиеся голубоватым оттенком среди желтой известково-глинистой основной массы. Кроме того, фрагменты слоев этих же известняков, изогнутые и развернутые в разных направлениях, часто встречаются в брекчии.

-

2. Во второй группе те участки брекчий, в которых фрагменты слоев сохраняют залегание, совпадающее с залеганием предыдущих слоев. Это обычно тонкоплитчатые глинистые, даже мергелистые известняки с прослоями более массивного облика, состоящими из биомор-фно-биокластовых гастроподовых и кри-ноидно-гастроподовых известняков. Наиболее характерными породамиданной группы являются тонкоплитчатые гаст-роподовые известняки, которые выделяются скоплениями срезов мелких раковин на поверхности. Эти участки очень хорошо видны, даже когда они втянуты в

-

3. Эта группа, пожалуй, самая многочисленная и не так резко бросающаяся в глаза. Составляют ее беспорядочно ориентированные обломки, состоящие преимущественно из серых пелитоморфных и мелкогастроподовых известняков. По составу они соответствуют большим глыбам. Вмещающая их масса представлена мелкими обломками тонкоплитчатых известняков, коричневатых аргиллитов, не встреченных выше по разрезу и чаще всего огибающих эти обломки. Кроме того, присутствуют участки изогнутых слоев доломитовых глинистых известняков и глинистых доломитов.

-

4. Вмещающие и цементирующие породы представлены однородной желтовато-серой массой, в которую включены более мелкие и темные неокатан-ные обломки. Более тонкоплитчатые глинистые доломиты и известняки иногда выступают в роли цемента, облекая крупные обломки. В цементирующей массе встречаются участки микробрекчий, в которых в качестве обломочной части присутствуют и красновато-коричневые аргиллиты.

складку или смещены и развернуты по трещине. Ктаким же участкам можно отнести вышеупомянутые изогнутые в мелкие складки и приконтактные со стороны брекчий слои. Они наблюдаются обычно в участках плитчатых известняков верхнего слоя. Часто эти плитчатые слои обтекают крупные глыбы (рис. 3).

Привлекает внимание верхняя граница брекчий. В тех участках перекрывающего слоя, где тонкоплитчатые глинистые известняки заключают прослои гастроподовых известняков, граница с брекчией ровная, а верхние слойки брекчии образуют небольшие складки со скоплениями мелких обломков. В участках с более массивными микрозернистыми известняками граница неровная, в слоях турные и почти нормально напластованные породы. В целом характерны микрокристаллические, иногда доломитовые, биокластовые известняки, горизонтальнослоистые пелитоморфно-биокластовые известняки с прослоями (1—2 см) листовато-чешуйчатых известковистых глин и реже аргиллитов. Они образуют то острые складки (0.5—1 м), то вывернутые из слоя пласты (от 0.5 до 15 м) с неровными сла-боокатанными краями, то развалы и нагромождения глыб, сцементированных мелкообломочной брекчией. В строении брекчий можно выделить четыре группы компонентов:

1. К первой группе относятся крупные плитообразные (до 1 x 1.2 м) фрагменты серых, голубовато-серых мелкогастроподовых известняков, серыхдо темно-се-

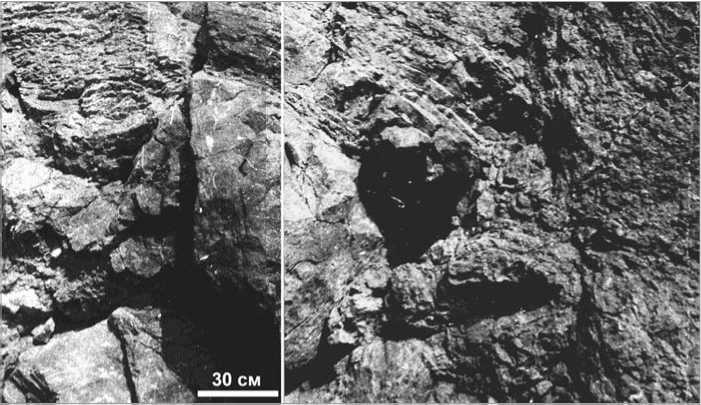

Рис. 3. Фрагмент строения брекчии, на котором видны участки разного строения и ориентировки обломков как в виде части слоев, так и в виде глыб

брекчии отмечаются крупные глыбы и довольно значительные по величине складки. Породы на границе довольно трещиноватые с многочисленными новообразованиями кальцита по трещинам и на отдельных участках. На самой контактирующей поверхности следы скольжения не обнаруживаются, заметна только некоторая вдавленностьтекстурных элементов породы. Микроскопически такие породы имеют брекчиевидную структуру в микрокристаллических и мелкобиокла-стовых известняках.

Нижняя граница брекчий неровная, иногда захватывает и верхнюю часть подстилающего слоя более массивного сложения. Породы пограничных слоев брекчии рассечены множеством жил белого кальцита, расположенных субпараллельно простиранию слоев. Подстилающие брекчию слои (рис. 2, В) представлены микрокристаллическими слабодоломити-зированными, органогенными известняками, сложенными перекристаллизованными остатками брахиопод, остракод, гастропод и члеников криноидей.

Перекрываются брекчии глинистыми пелитоморфными, иногда доломитовыми, гастроподово-остракодовыми и криноиднымиизвестняками (рис. 2, Б). Сменяющая их пачка тонкоплитчатых глинистых известняков с мелкими многочисленными брахиоподами (к сожалению, утерянными) имеет мощность от 7 до 11 м. Выше залегают буроватого цвета вторичные доломиты с желваками кремния и с крупными брахиоподами Holorynchus giganteus Kiaer (определения Т. М. Безносовой), которые характеризуют отложения яптикшорской (= салю-кинской) свиты, перекрывающей мало-тавротинскую (= хорейверскую) [4,21, 23]. Кроме того, определены позднеордовикские виды ругоз Palaeophyllum aff. gracile Flower (В. С. Цыганко), табулят Palaeofavosites sp. и Agetolites sp. (Н. А. Боринцева), криноидей Dentiferocrinus sp. (Л. С. Милицина) и конодонтов Bellodina aff". stonei Sweet, Drepanoistodus homocurvatus (Lindstrum) (С. В. Мельников). Определения по разным группам фауны свидетельствуют о том, что тонко плитчатые глинистые органогенные известняки, непосредственно перекрывающие брекчию, можно сопоставить с самой верхней глинистой или мергельной пачкой малотавротинской и хорейверской свит, отмечаемой В. В. Меннером и Н. Б. Рассказовой [14, с. 121].

Литологические и палеонтологические данные описываемых брекчий позволяют сделать следующие выводы о них как о конкретном геологическом теле мощностью 25—30 м: 1) состав пород явля ется преимущественно глинисто-известняковым; 2) основные группы составных компонентов имеют определенную стратификацию; 3) за исключением верхней пачки наиболее глинистых слоев по возрасту они коррелируются с хорейверской терригенно-сульфатно-доломитовой свитой и преимущественно доломитовой верхнемалотавротинской подсвитой, являющимися фациальными аналогами верхнеордовикских рифов на западном склоне Полярного, Приполярноого и Северного Урала; 4) перекрываются брекчии глинистыми тонкоплитчатыми и органогенными известняками, широко распространенными в составе брекчии; 5) новообразованные кальцитовые трещины в значительной степени затрагивают и вмещающие брекчию породы; 6) толстоплитчатые микрозернистые известняки с разнообразной бентосной фауной, подстилающие брекчию, можно сопоставить с нижнемалотавротинской подсвитой.

Приведенные выше состав пород и строение изученного разреза не позволяют согласиться с точкой зрения В. В. Меннера и Н. Б. Рассказовой [14] о первичном терригенно-сульфатно-карбонат-ном составе осадков, т. е. с катагенно-тектонической природой верхнеордовикских брекчий. Кроме того, терригенно-сульфатно-доломитовые отложения, вскрытые в Косью-Роговской впадине и Печорской синеклизе, имеют мощности от200до 1500 м [9,20,25], что на порядок выше мощности известняковых брекчий (25—30 м). Чисто тектонический фактор, согласно В. В. Юдину [28], — наличие толщ разной компетентности (карбонаты и сульфаты) при формировании надвиговой структуры гр. Чернышева— также не может быть определяющим по ряду причин: а) перекрывающие отложения имеют с брекчией много общих типов пород; б) в составе брекчии среди органогенных и микрозернистых известняков присутствуют глины, аргиллиты, глинистые известняки и доломиты, отражающие первичную пластичность осадков; в) подстилающие слои представлены чисто карбонатными породами; г) новообразованный кальцит распределен участками и по трещинам, секущим одновременно цемент, обломки и фрагменты изогнутых пластов, и присутствует как в брекчии, так и во вмещающих слоях, что говорит о неоморфных преобразованиях уже после ее формирования; д) наибольшее число крупных фрагментов отмечается в нижних слоях брекчии, а мелкие складки северо-западного направления — преимущественно в верхних.

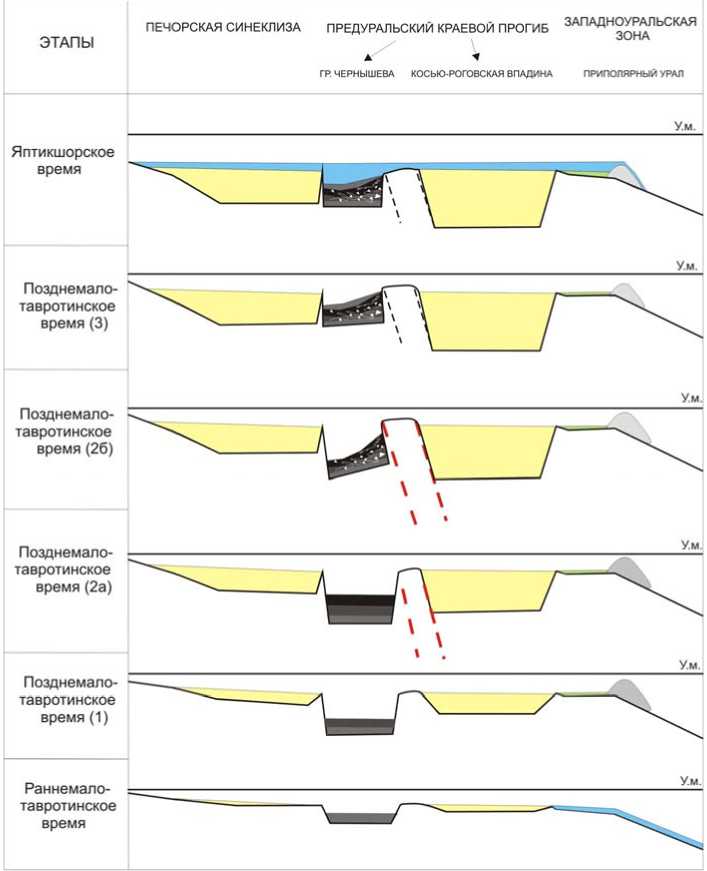

Учитывая все имеющиеся в настоящее время данные, образование верхнеордовикских карбонатных брекчий можно представить следующим образом. На ордовикско-раннедевонском этапе становления Тимано-Печорского седиментационного бассейна нисходящие тектонические движения наиболее интенсивный характер имели в восточной части морского бассейна, развивались постумные структуры, унаследованные в значительной степени от внутренней структуры и рельефа фундамента [10]. В карадоке в связи со становлением Уральской па-леорифтовой системы проявился пассивный рифтинг с образованием небольших по размеру сдвигово-надвиговых грабенообразных впадин. Отдельные разломы рифейского и венд-раннекембрийского заложения в той или иной степени проявляли активность в течение периода изостатического выравнивания и начальной стадии следующего палеозой-мезозойско-го геодинамического цикла эволюции региона. По мнению Н. И. Тимонина [24], формирование Печоро-Колвинской внутриплитной рифтовой системы произошло, вероятно, в позднем ордовике— раннем силуре.

В позднемалотавротинское время образовался крайне мелководный шельфовый бассейн, характеризовавшийся многообразием обстановок осадконакопления. На окраине шельфа развивался риф, в зарифовой области на территории современного западного склона Урала формировались микрозернистые ламинарные доломиты с присутствием глинистого материала и частыми трещинами усыхания на поверхности слоев. В западной части шельфовой лагуны на территории современных впадин Предуральско-го краевого прогиба и Печорской синеклизы шло формирование мощных терригенно-сульфатно-доломитовых осадков до образования галинных солей в конце позднемалотавротинского времени. Это свидетельствует об аридном климате и интенсивном прогибании в этих участках бассейна. На территории современной гряды Чернышева аккумулировались известковые микрозернистые и органогенные осадки, чередующиеся с глинистыми в условиях шельфовой, вероятнее всего, некомпенсированной впадины. Об этом говорит небольшая мощность брекчий, присутствие прослоев известковых глин и аргиллитов и угнетенные формы эвригалинной монотаксонной фауны (преимущественно мелких гастропод).

Процессы растяжения вызывали образование криволинейных разрывов («листрическихсбросов»), которые при формировании рифтогенной окраины

Печорской плиты захватывали территорию гр. Чернышева и Косью-Роговской впадины [25, с. 72]. Эти разрывы, возможно, способствовали обособлению блоков с разными скоростями погружения. Вероятнее всего, активизация древних разломов на их границах началась после образования довольно массивных микрозернистых известняков, подстилающих брекчию (рис. 4). Накопившиеся выше них глинистые, микрозернистые и органогенные известняки с глинистыми прослоями еще не были полностью лити-фицированы, когда на границе с современной Косью-Роговской впадиной (интенсивно погружающейся областью/ блоком) возникала довольно узкая зона поднятий с северо-западным наклоном осевых плоскостей в сторону впадины с известково-глинистыми отложениями. Именно такое направление складокдало основание В. В. Юдину [28] отрицать оползневый характер брекчии. По его

Глинис то- карбонатные отложения открытого шельфа w-хы Обвально-оползневая брекчия

^^*~^ 8 Предполагаемые нарушения g а • активные. 6 - пассивные

Терри ге нно-сул ьфат но-карбонатные отложения лагун Карбонатные отложения зарифоеои лагуны

■ Г л инист о-карбонатные

И отложения

■ впадины

Рис. 4. Схема формирования верхнеордовикских обвально-оползневых брекчий

мнению, оползание могло происходить только в сторону погружающейся окраины континента, т. е. в юго-восточном направлении. Формирование этого поднятия (или поднятие блока, разделявшего крупную восточную и существенно меньшего размера западную впадины), вероятно, завершилось не в самом конце позднемалотавротинского (хорейверско-го) времени. Об этом свидетельствует залегание над брекчией пачки глинистых микрозернистых и органогенных известняков. Перекрывающие вторичные доломиты яптикшорской или салюкинской свит имеют регионально сходный состав открытошельфовойразнообразной бентосной фауны верхнего ашгилла [3,21,23]. Окончательный вид (с интенсивной трещиноватостью, участками с притертой верхней поверхностью пород кровли, присутствием мелкообломочных участков с фрагментами аргиллита и неоморфны-ми преобразованиями) брекчии приобре- ли уже при формировании надвиговой структуры Ддакской чешуи и собственно гряды Чернышева. Кроме того, под микроскопом отмечаются образование муско-витовой каемки вокруг аутигенного кварца и ориентировка мусковита вместе с пиритом по слоистости[5], а также наблюдается инфильтрация мелкихоблом-ков (рис. 5), что является, вероятнее все-

Рис. 5. Характер инфильтрации обломков: отчетливо выделяются обломки органогенных, микрозернистых и глинистых известняков, сцементированных известково-глинисто-доломитовой массой. Фото П. П. Юхтанова

го, результатом флюидного воздействия на породы брекчии или гидротермального просачивания во время формирования надвига.

Выводы. 1. Образование известняковой обвально-оползневой верхнеордовикской брекчии произошло среди не полностью литифицированных осадков в толще, которая заключала в своем составе значительное количество известковистых глин, аргиллитов, пелитоморфных, микрозернистых, органогенных известняков и, возможно, глинистых седиментационно-диагенетических доломитов.

-

2. Оползание слоев толщи карбонатов произошло в результате проявления определенной тектонической активности Печорской плиты на границах блоков с различными скоростями погружения, являющихся отражением структуры фундамента и его рельефа, во время формирования Печоро-Колвинской системы внутриплитного рифта в позднемалотав-ротинское время.

-

3. При движении верхние слои толщи слабее подвергались брекчированию и поэтому имеют облик гофриро-

-

4. Участки тектонического брекчирования и дробления в брекчиях являются результатом формирования уже над-виговой структуры гряды Чернышева в пермско(?)-триасовое время.

34.

18.

Першина А. И., Цыганко В. С., Щербаков Э. С., Боринцева Н. А.

Биостратиграфия силурийских и девонских отложений Печорского Урала. Л.: Наука, 1971. 130 с.

19.

Раабен М. Е.

Стратиграфия и тектоническое строение северной оконечности Приполярного Урала. М.: Изд-во АН СССР, 1959.130 с.

20.

РассказоваН. В.

Корреляция продуктивных горизонтов верхнего ордовика—нижнего девона // Стратиграфия и литология нефтегазоносных отложений Тимано-Печорской провинции. Л.: ВНИГРИ, 1988. С. 30—36.

21.

Решения Межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно-Европейской платформы (с региональными стратиграфическими схемами). Ленинград: ВСЕГЕИ, 1987.

22.

Сапельников В. Т., Безносова Т. М.

Некоторые руководящие формы ашгиль-ских и силурийских пентамерид Печорского Урала // Новые материалы по пентамеридам Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 3—24.

23.

Стратиграфические схемы Урала / Под ред. Н. Я. Ан-цыгина, Б. А. Поповой, Б. И. Чувашова. Екатеринбург, 1993.

24.

Тимонин Н. И. Тектоника гряды Чернышева. Л.: Наука, 1975. 130 с.

25.

ТимонинН. И.

Печорская плита: история геологического развития в фанерозое. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 240 с.

26.

Юдин В. В.

Послойные срывы в чехле востока Печорской плиты — возможный объект поиска углеводородов // Печорский нефтегазовый бассейн (критерии перспективной оценки). Сыктывкар, 1985. С. 38—45. (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР. Вып. 52).

27.

Юдин В. В.

Орогенные формации севера Урала и Приуралья. Сыктывкар, 1987. 40 с. (Научные доклады / Коми фил. АН СССР. Вып. 163).

28.

Юдин В. В.

Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеренбург: УИФ «Наука», 1994. 285 с.

ванных складок. Вовлекая в оползание остальные слои толщи, нижние слои накапливали отдельные глыбы, неодинаковые по величине, составу и плитообразные развалы пластов, которые вываливались при подвижках. В результате этого подошва толщи брекчий характеризуется нагромождением глыб разных размеров и очертаний.

Список литературы Генезис верхнеордовикских карбонатных брекчий гряды Чернышева

- Антошкина А. И. Литолого-палеографические особенности позднеордовикских рифов Печорского Урала//Литология и геохимия осадочных формаций северо-востока европейской части России. Сыктывкар, 1992. С. 12-23. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН. Вып. 79).

- Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 с.

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (на примере севера Урала и сопредельных территорий). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.

- Антошкина А. И., Афанасьев А. К., Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала. Сыктывкар, 1989. 16 с. (Научные доклады/Коми науч. центр УрО АН СССР. Вып. 206).

- Антошкина А. И., Першина А. И. Оползневые брекчии нижнего силура Приполярного Урала//Геология и полезные ископаемые северо-востока европейской части СССР (Ежегодник-1972). Сыктывкар, 1973. С. 16-20