Генезис вод гидротермальных месторождений Приполярного Урала

Автор: Зыкин Н.Н., Сокерина Н.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (249), 2015 года.

Бесплатный доступ

Генезис гидротермальных месторождений во многом определяется источником и генезисом вод рудообразующих флюидов. С целью выявления генезиса золоторудных и кварцевых месторождений Приполярного Урала проведены изотопные исследования водорода (dD) и кислорода (d 18O) водной и газовой фаз из флюидных включений сингенетичных с рудами минералов. Приведены данные по изотопному составу кислорода и водорода вод современных гидротермальных систем, dD и d 18O вод из флюидных включений других гидротермальных месторождений мира и изотопному составу вод их возможных источников (метеогенных, захоронённых, метаморфогенных, «ювенильных»). Показано, что в рудообразующих растворах месторождений Приполярного Урала, как и других гидротермальных месторождений, доминирует вода метеогенного генезиса и вода дегидратации OH --содержащих минералов.

Флюидные включения, изотопный состав кислорода, изотопный состав водорода вод

Короткий адрес: https://sciup.org/149128664

IDR: 149128664

Текст научной статьи Генезис вод гидротермальных месторождений Приполярного Урала

В силу широкой распространённости и высокой подвижности, а также способности эффективно растворять вода является основным элементом практически всех рудных процессов. При образовании гидротермальных месторождений объёмы воды и пути её миграции определяют локализацию, морфологию и объёмы формирующихся залежей. Очевидно, что генезис гидротермальных месторождений во многом определяется источником и генезисом самих вод. Установ ление генезиса вод может способствовать как выявлению источников полезного компонента, так и условий, причин и механизмов формирования месторождений. В отличие от химического состава воды (наличия в ней солей, газов, органических соединений), изотопный состав кислорода и водорода является геохимической характеристикой собственно воды и при этом наиболее консервативным её параметром. С целью выявления генезиса золоторудных и кварцевых месторождений Приполярного Урала про ведены геохимические исследования флюидных включений из сингенетичных рудам минералов.

Объекты и результаты исследований

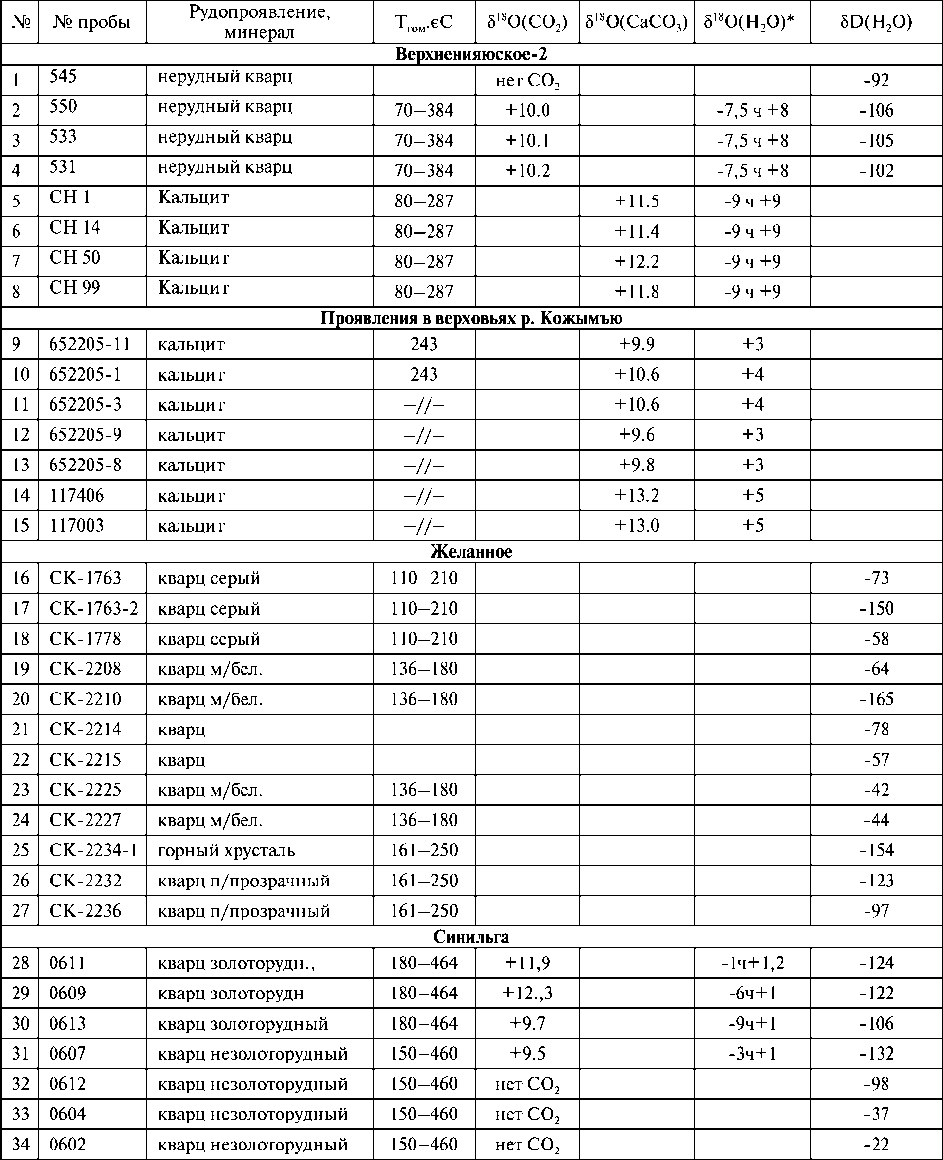

С целью определения источников вод гидротермальных растворов авторами был изучен изотопный состав кислорода кальцитов, 8D водной и 818O газовой (СО2) фаз газово-жидких включений из кварца и кальцита и вычислен изотопный состав кислорода воды рудообразующих флюидов золоторудных месторождений «Си-нильга», «Верхненияюское-2», проявлений золота верховий р. Ко-жымъю, а также месторождения горного хрусталя «Желанное» Приполярного Урала. Изучение изотопного состава углерода и кислорода кальцитов проведены в группе изотопной геохимии Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Изотопные исследования водной и газовых фаз флюидных включений выполнялись на масс-спектрометре МИ-1201М в лаборатории изотопных и ядерно-фи-зических методов ВСЕГИНГЕО (МПР). Результаты изотопных ис следований приведены в таблице и на рисунке 1.

Для выявления генезиса вод рудообразующих растворов изученных месторождений важно сравнить изотопный состав вод и закономерности его изменения с таковыми для вод возможных источников.

Результаты изотопных исследований 818O кальцитов, 8D и 818O водной и газовой фаз газово-жидких включений из кварца и кальцита золоторудных месторождений Приполярного Урала

Isotope studies of calcite 818O, water and gas phase 8D and 818O of gas-fluid inclusions from quartz and calcite of gold deposits of Subpolar Urals

* — 8 18O(H2O) — вычисленные как равновесные с 8 18О(СО2) и 8 18О(СаСО3), 8 D(H2O) — измеренные.

Потенциальные источники вод рудообразующих растворов и изотопный состав их кислорода и водорода

В качестве потенциальных источников сингенетичных с рудообразующими растворами вод могут рассматриваться мантийные («ювенильные»), инфильтрационные воды и метеоген-ные воды глубокой циркуляции, глубинные захоронённые, элизионные воды, а также воды дегидратации водо- и гидроксилсодержащих минералов («возрождённые» и «формационные»).

Изотопный состав океанических, морских, континентальных поверхностных (метеорных), грунтовых, вод артезианских бассейнов, т, е, вод зон свободного водообмена, лежит в диапазоне: 8D = 0 - -420 %0 и 818О = 0 - -55 %с (SMOW), Для 8D и 818О атмосферных осадков и формирующихся за их счёт рек, ледников и вод внутриконтинен-тальных водоёмов установлена линейная зависимость, которая описывается уравнением Крейга: 8D = 8-518О + 10, %с (SMOW) [4], При этом в соответствии с климатической зональностью для метеогенных вод установлен субширотный характер распределения величин 8D и 818О, Наиболее «тяжёлые» метеорные воды развиты в экваториаль-

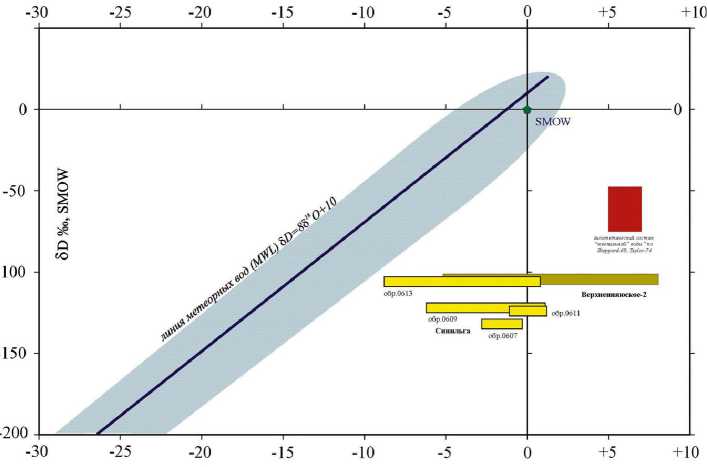

31!О %о, SMOW *- значения SD измеренные, 8"О - вычисленные

Рис. 1. Изотопный состав (8D и 818O) воды рудообразующих растворов золоторудных месторождений «Верхненияюское-2» и «Синильга» (Приполярный Урал)

Fig. 1. Isotope composition (SD and 818O) ofwater ofore-forming solutions ofgold deposits Verkhneniyayuskoe-2 and Sinilga (Subpolar Urals)

ных широтах, По изотопному составу эти воды близки к составу океанической воды, 8D и 818О которой в изотопных исследованиях принимаются как «стандарт средней океанической воды» (SMOW — Standard Mean Ocean Water, где 8D = 0 %c, 818О = 0, %c), Наиболее «лёгкие» воды установлены в атмосфер ных осадках и ледниковых покровах на северном и южном полюсах Земли,

На рисунке 2, составленном по данным различных авторов, приведён график зависимости величин 8D от 818O для погребённых, талассогенных, «формационных» вод древних льдов и напорных вод нефтяных и газовых

Рис. 2. Изотопный состав вод артезианских бассейнов, погребённых, «возрождённых» и «формационных» вод и древних льдов

Fig. 2. Isotope composition of artesian waters, buried, «regenerated» and «formational» waters and ancient ices месторождений различных областей мира. Из приведённых данных можно видеть, что значения SD и S18O подземных вод, не имеющих свободной циркуляции, в координатах SD—18O в большинстве своём также ложатся на линию современных метеорных вод и по крайней мере располагаются вдоль прямой Крейга, что либо прямо указывает на метеогенное происхождение этих вод, либо за счёт дегидратации OH--содержащих минералов [2, 3, 5].

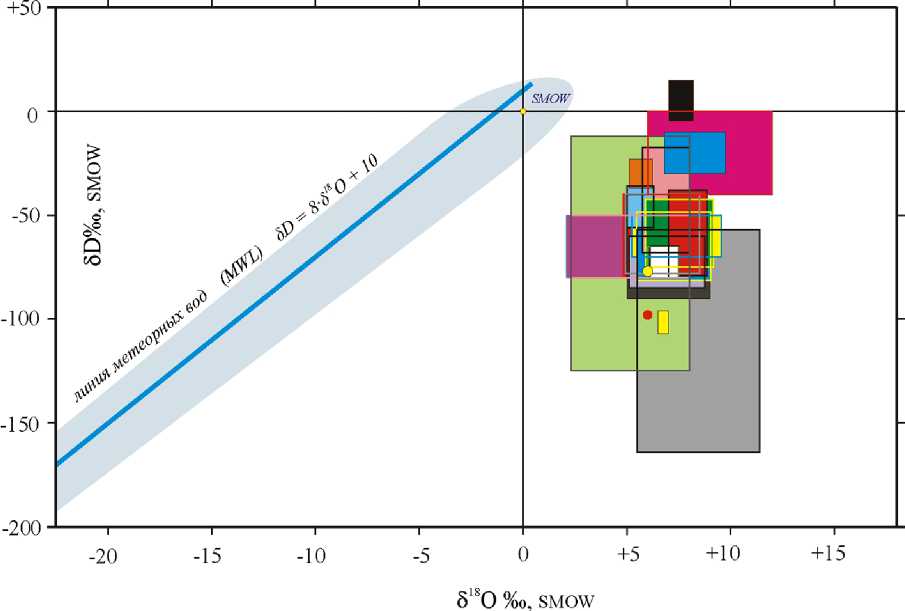

Изотопный состав мантийных («ювенильных») вод, т. е. вод, никог да не участвовавших в атмосферной циркуляции и гидрологическом цикле, достоверно не установлен и, по данным разных авторов, оценивается различно (рис. 3). Большинством исследователей для кислорода и водорода мантийной воды сегодня принимаются как вполне конкретные (S18O = +6 %0 и SD = -75 %0 (SMOW) значения, так и более широкие их интервалы (+5 %с < 518О < +9 %с и -85 %0 < SD < -40 ^) [1-3].

Изучение воды современных гидротермальных систем (действующие вулканы, гейзеры, фумаролы, тер мальные источники, котлы и т. д.) показывает, что во всех случаях вода этих систем имеет метеогенную природу и, более того, в подавляющем числе случаев по изотопному составу соответствует воде местных атмосферных осадков. Данное положение иллюстрируется на рис. 4 и 5.

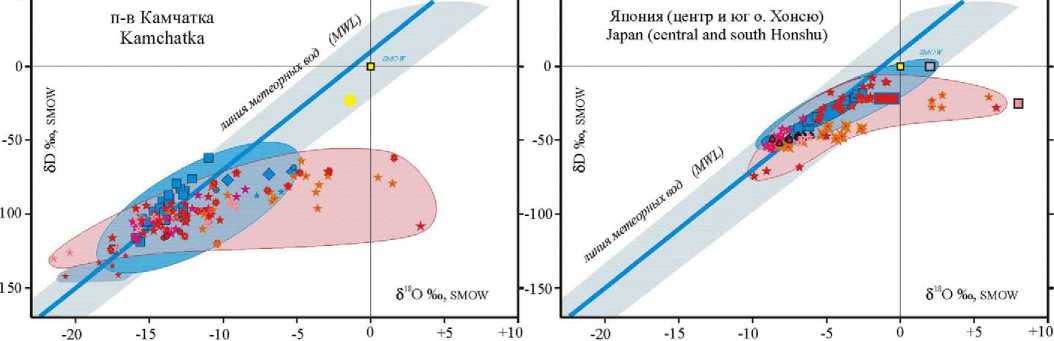

На рисунке 4 приводятся данные по изотопному составу вод меридионального профиля «полуостров Камчатка — Япония». Синими фигурами здесь показаны значения S18O и SD атмосферных осадков и поверхностных вод этих областей. Красными фигура-

Рис. 3. Изотопный состав «ювенильной» воды по данным различных авторов

Fig. 3. Isotope composition of «juvenile» water according to various authors

+5 0 ч---------1----------------1----------------1----------------1--------------------------------1----------------h +5 0 ■

Рис. 4. Изотопный состав метеорных и термальных вод Камчатки и Японии. Синие значки — метеорные воды, красные — воды термальных источников

Fig. 4. Isotope composition of meteoric and thermal waters of Kamchatka and Japan. Blue icons — meteoric water, red icons — waters of thermal springs

ми показаны значения изотопного состава воды вулканов и термальных источников соответствующих районов. Как можно видеть, от высоких широт Камчатки к низким широтам Японии величины 818O и 8D воды как атмосферных осадков и поверхностных вод, так и 818O и 8D воды гидротерм этих районов обогащаются тяжёлыми изотопами. При этом 95 % значений 818O и 8D воды термальных источников соответствуют изотопному составу местных метеорных вод. В то же время значно говорят о преобладании ме-теогенного источника в питании таких систем.

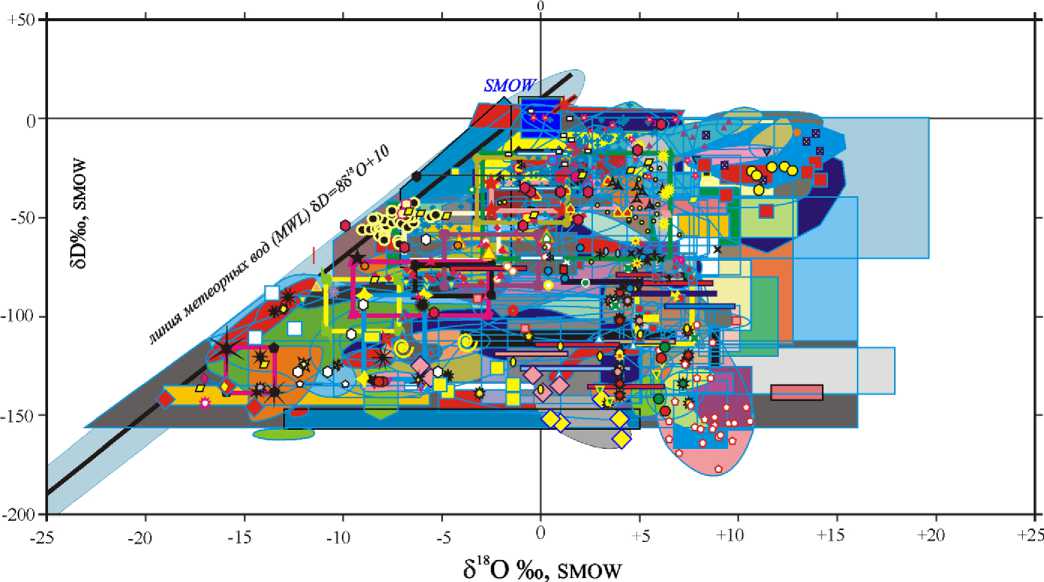

Таким образом, очевидно, что в водах современных геотермальных систем «ювенильной» составляющей установить не удаётся. Можно отметить, что в случае гомогенного состава ювенильной воды и значительной её роли в деятельности современных геотермальных систем изотопные характеристики вод последних тяготели бы к этой области. Но поскольку это образования находится в «законсервированном» состоянии и, таким образом, может не только нести информацию как растворитель, но и указывать на источник рудного вещества и самой воды. На графике (рис. 6) приведены результаты исследований изотопного состава воды газово-жидких включений почти ста рудных месторождений мира (золоторудных, свинцово-цинковых, медно-никеле-вых и др.) различного возраста и генезиса.

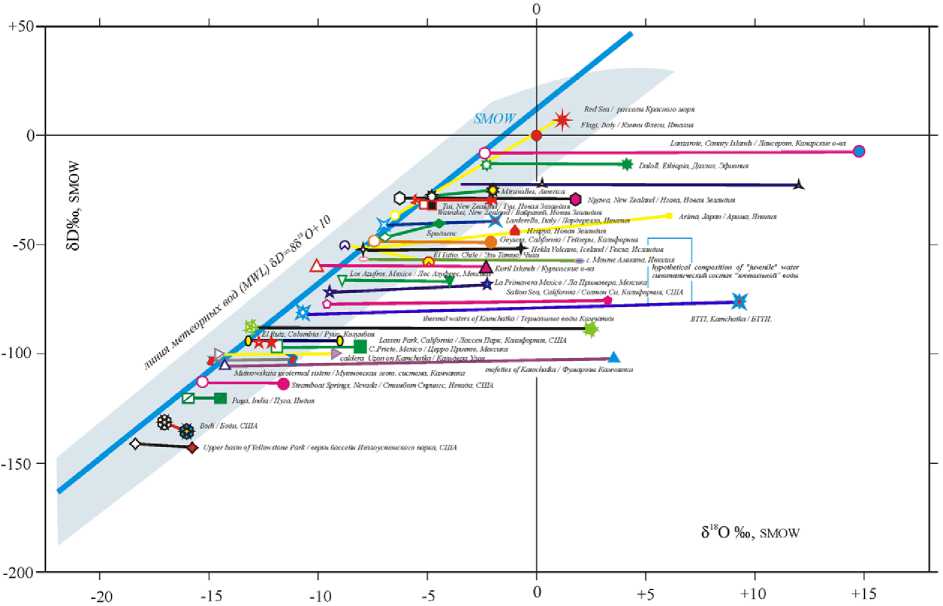

Рис. 5. Эффект «кислородного сдвига» для термальных вод из геотермальных районов мира

Fig. 5. Effect of «oxygen shift» for the thermal waters from geothermal areas in the world часть анализов по термальным водам показывает значительное отклонение по 818O от местных метеорных вод, обусловленное изотопным обменом по кислороду при циркуляции последних с кислородом вмещающих пород. Величина отклонения («кислородный сдвиг») обусловлена исходным изотопным составом воды, 818O вмещающих пород, объёмным отношением вода — порода, временем циркуляции вод и температурой системы.

На рисунке 5 приводятся данные по изотопному составу вод из геотермальных районов мира, где «кислородный сдвиг» проявлен в различной степени и на графике по каждому району нанесены его максимальные значения. Как и в предыдущем случае, данные по водороду термальных вод этих районов одно го не наблюдается, можно заключить, что источником этих вод является в основном инфильтрационная вода атмосферных осадков данных районов.

Изотопный состав кислорода и водорода воды флюидных включений в минералах гидротермальных месторождений

Установить механизм и особенности формирования эндогенных месторождений, природу рудообразующих растворов и степень участия в рудных процессах «ювенильной», метаморфической и метеогенной составляющих сегодня возможно, изучая первичные флюидные газовожидкие включения (ГЖВ) в минералах магматического и гидротермального генезиса. Вода ГЖВ с момента их

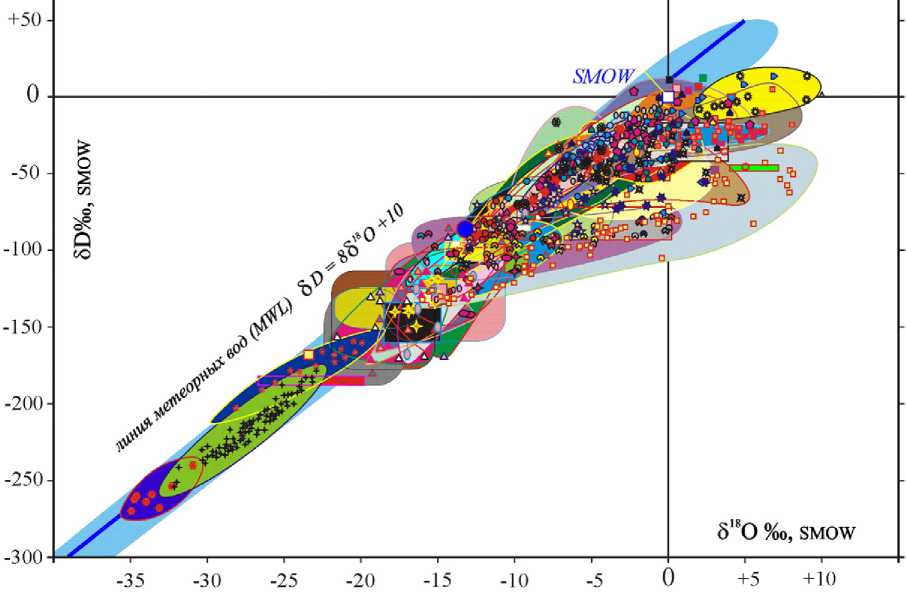

Как можно видеть (рис. 6), значения 818O и 8D воды включений: 1) составляют весь диапазон, характерный для наиболее распространённых современных континентальных (метео-генных) вод; 2) по водороду не превышают значений 8D современной океанической воды (SMOW); 3) по 818O ограничены значениями изотопного состава кислорода горных пород; 4) строго контролируются линией современных метеорных вод (MWL). При этом выявляется, что изотопный состав воды включений из минералов эпитермальных месторождений наиболее близок к линии метеорных вод и располагается вдоль этой линии. Значения 818O и 8D воды включений из минералов более глубинных и высокотемпературных мезотермальных месторождений в соответствии с температурами

Рис. 6. Изотопный состав ( S D и S 18O) воды флюидных включений рудных месторождений мира

Fig. 6. Isotope composition ( S D and S 18O) of water of fluid inclusions of world ore deposits

их формирования наиболее удалены от линии метеорных вод. Значения S18O и SD воды включений из минералов колчеданных и эвапоритовых месторождений составляют поле, близкое к значениям SMOW. Имеющиеся данные стадиальных изменений изотопного состава рудообразующих растворов показывают, что на последних (низкотемпературных) этапах процесса изотопный состав этих вод наиболее близок к современным метеоген-ным водам района месторождения.

В целом характер распределения значений S18O и SD воды из ГЖВ рассмотренных рудных месторождений аналогичен изотопным характеристикам вод современных геотермальных систем. Если древние гидротермальные системы рассматривать в качестве аналогов современных термальных систем, то следует признать, что их вода также имеет преимущественно инфильтрационную (метеогенную) природу.

Таким образом, приведённые данные позволяют говорить, что в образовании рудных месторождений через механизм конвекции принимали участие и доминировали инфильтрационные воды метеогенного происхождения, либо воды дегидратации. При этом роль «ювенильной» воды в образовании изученных месторождений, даже в случае её существования, была исчезающе мала.

Заключение

Согласно полученным данным, основным источником водных флюидов изученных золоторудных проявлений Приполярного Урала также являлась инфильтрационная вода метеогенного происхождения либо вода дегидратации OH--содержащих минералов терригенных образований разреза. Источником CO2, очевидно, являлась углекислота, образовавшаяся при контактовом метаморфизме в процессе термического разложения вмещающих карбонатов при активном участии воды.

Авторы благодарны ЦКП «Геонаука» за выполненные аналитические работы.

Работа выполнена при помощи проекта УрО РАН «Минералогия севера Урала, Пай-Хоя и Тимана в связи с их геологическим развитием».

Список литературы Генезис вод гидротермальных месторождений Приполярного Урала

- Ветштейн В. Е. Изотопы кислорода и водорода природных вод СССР. Л.: Недра, 1982. 216 с.

- Тейлор Г. П. Изотопы кислорода в минералах гидротермальных месторождений // Геохимия рудных месторождений. М.: Мир, 1970. С. 100-128.

- Фор Г. Основы изотопной геологии. М.: Мир, 1989. 590 с.

- Craig H. Isotopic Variations in Meteoric Waters // Science, 1961, vol. 133. pp. 1702-1703.

- Lawrence J.R. and Taylor H.P. Deuterium and oxygen-18 correlation: Clay minerals and hydroxides in Quaternary soils compared to meteoric waters // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1971, vol. 35. pp. 993-1003.