Генотипическая специфика чувствительности мутантных линий, влияющих на строение корневой системы, на элементы питания у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Автор: Хаблак С.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка признаков корневых систем у мутантных линий Arabidopsis thaliana на разных фонах питания. Исследована их генотипическая специфика чувствительности на элементы питания. Отмечено у растений мутантных линий, влияющих на строение корневой системы, наличие генетического полиморфизма по признакам корневого питания и адаптации к стрессам минерального питания.

Корневая система, корень, ветвление корней, мутантная линия

Короткий адрес: https://sciup.org/14082768

IDR: 14082768 | УДК: 575:581.144.2:581.133.8:582.683.2

Текст научной статьи Генотипическая специфика чувствительности мутантных линий, влияющих на строение корневой системы, на элементы питания у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Введение. Одним из общих биологических свойств корня является ветвление, приводящее к кардинальному увеличению его поглощающей поверхности [1]. Регуляция ветвления корней является важным адаптивным механизмом, обеспечивающим приспособление растений к среде обитания, что позволяет им реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды и выживать в различных экологических нишах [8].

К сожалению, вопрос об использовании ветвления корней в селекции растений так и остается до сих пор невыясненным. В литературе практически отсутствуют данные о наследовании этого признака у растений. Имеющиеся в литературе экспериментальные данные о сопряженности количества, мощности корней с продуктивностью растений довольно противоречивы.

Цель исследований. Изучение соотношения надземной массы и корней в процессе формирования урожая у растений мутантных линий Arabidopsis thaliana , различающихся по строению корневой системы.

Материал и методы. Материалом для исследований служили растения A. thaliana экотипа (расы) Columbia (Col-О) и мутантных линий, нарушающих развитие корневых волосков. Семена линий были получены из Ноттингемского центра образцов арабидопсиса (Nottingham Arabidopsis Stock Centre, UK).

Растения выращивали в асептической пробирочной культуре на агаризованной питательной среде Кнопа, обогащенной микроэлементами [5]. Питательную смесь разливали в химические пробирки размером 14х120 мм и закрывали их плотными ватными пробками.

Семена к посеву готовили путем яровизации в течение 5 суток при температуре 4–60 С и последующего односуточного проращивания при комнатной температуре. Пробирки для предохранения от нагревания и попадания света на корни растений обвертывали двумя слоями бумаги. Растения культивировали при температуре 18–200 С, освещенность круглосуточная в пределах 4000–7000 лк.

При проведении наблюдений за растениями руководствовались общепринятыми методиками вегетационных и сравнительно-морфологических исследований [2]. Соотношение веса надземной части и корней у растений определяли по коэффициенту продуктивности (К), который представляет собой отношение массы надземной части растения к массе корней и оценивался нами в фазу созревания семян [3].

Исследования действия недостатка основных макроэлементов (N, P 2 O 5 и К 2 О) на урожайность мутантных линий проводили в вегетационном опыте на разных уровнях обеспеченности элементами питания. Схема опыта состояла из 5 вариантов (дозы д. в. мг/л питательной смеси): 1) N 47 P 38 К 80 (фон – контроль); 2) фон + N 47 P 38 ; 3) фон + N 47 К 80 ; 4) фон + P 38 К 80 ; 5) фон + N 47 P 38 К 80 .

Объем выборки у расы Соl-О и исследуемых мутантных линий составлял по 30 растений. Математическую обработку результатов исследований проводили по методам, описанным Б.А. Доспеховым [2] и Г.Ф. Лакиным [4].

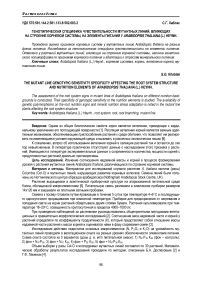

Результаты и обсуждение. Результаты исследований по сравнению средних значений соотношения между весом надземной части растений и весом корней у исходной расы Col-0 и мутантных линий, влияющих на строение корневой системы, в фазу созревания семян обобщены в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение между весом надземной части растений и весом корней у расы Col-0 и мутантных линий арабидопсиса в фазу созревания семян (средний вес сырой массы (мг) с 1 растения)

|

Название расы, мутантной линии |

Биологический урожай, мг |

Вес надземной массы, мг |

Вес корней |

Коэффициент продуктивности |

|

|

мг |

процент от биологического урожая |

||||

|

Col-0 |

724,1 |

353,7 |

370,4 |

51,2 |

1,0 |

|

axr3-1 |

498,5 |

289,6 |

208,9 |

41,9 |

1,4 |

|

shr-1 |

486,9 |

283,1 |

203,8 |

41,9 |

1,4 |

|

scr-1 |

513,8 |

301,4 |

212,4 |

41,3 |

1,4 |

|

wol-1 |

497,3 |

284,3 |

213,0 |

42,8 |

1,3 |

|

slr-1 |

358,5 |

309,3 |

49,2 |

13,7 |

6,3 |

|

alf4-1 |

367,6 |

312,7 |

54,9 |

14,9 |

5,7 |

|

gpa1-3 |

486,8 |

343,4 |

143,4 |

29,5 |

2,4 |

|

shy2-2 |

534,2 |

319,8 |

214,4 |

40,1 |

1,5 |

|

msg1-2 |

534,6 |

323,5 |

211,1 |

39,5 |

1,5 |

|

axr1-3 |

521,6 |

320,1 |

201,5 |

38,6 |

1,6 |

|

tir1-1 |

519,8 |

309,7 |

210,1 |

40,4 |

1,5 |

|

big-1 |

531,9 |

321,2 |

210,7 |

39,6 |

1,5 |

|

iar2-1 |

534,0 |

324,9 |

209,1 |

39,2 |

1,6 |

|

nph4-1 |

529,4 |

323,6 |

205,8 |

38,9 |

1,6 |

|

sur1-1 |

693,5 |

240,4 |

453,1 |

65,3 |

0,5 |

|

axr2-1 |

701,4 |

240,9 |

460,5 |

65,7 |

0,5 |

|

agb1-2 |

672,7 |

210,3 |

462,4 |

68,7 |

0,5 |

|

ahk2-5 |

678,0 |

215,5 |

462,5 |

68,2 |

0,5 |

|

ers1-2 |

702,8 |

221,2 |

481,6 |

68,5 |

0,5 |

|

ein2-1 |

668,2 |

219,4 |

448,8 |

67,2 |

0,5 |

|

cob-1 |

517,8 |

219,4 |

298,4 |

57,6 |

0,7 |

|

lit-1 |

505,6 |

216,4 |

289,2 |

57,2 |

0,7 |

|

sab1-1 |

515,9 |

214,8 |

301,1 |

58,4 |

0,7 |

|

НСР 0,05 |

8,90 |

4,07 |

4,36 |

0,52 |

0,13 |

По данным, приведенным в таблице 1, можно сказать, что у растений исследуемых мутантных линий коэффициент продуктивности неодинаков. Соотношение между массой надземной части растений и массой корней у них колеблется в большом интервале (от 0,5 до 6,3). Размах варьирования признака составляет 5,8. Достоверное превышение коэффициента продуктивности по отношению к контролю (Col-0) выявлено у 14 мутантных линий: shr-1 , sсr-1 , axr3-1 , wol-1 , slr-1 , alf4-1 , gpa1-3 , shy2-2 , msg1-2 , axr1-3 , tir1-1 , big-1 , iar2-1 и nph4-1 . Все они имеют уменьшенный порядок ветвления корней. Особенностью растений данных мутантных линий является то, что их надземная масса во много раз превышает подземную часть – корни.

У мутантных линий shr-1 , sсr-1 , axr3-1 и wol-1 коэффициент продуктивности превышает контроль на 30,0–40,0 %, у мутантных линий shy2-2 , msg1-2 , axr1-3 , tir1-1 , big-1 , iar2-1 и nph4-1 – на 50,0–60,0 %, а у мутантных линий slr-1 , alf4-1 и gpa1-3 – на 140,0–530,0 %. Максимальным коэффициентом продуктивности обладает линия slr-1 – 6,3.

Растения 11 мутантных линий – shr-1, sсr-1, axr3-1, wol-1, shy2-2, msg1-2, axr1-3, tir1-1, big-1, iar2-1 и nph4-1 – имеют близкие показатели по соотношению надземной массы и корней. Коэффициент продуктивности у них колеблется в одном интервале – от 1,3 до 1,6. Вес корней составляет 38,6–42,8 %. У растений му- тантных линий shr-1, sсr-1, axr3-1 и wol-1 образуется мочковатая корневая система, состоящая из придаточных и боковых корней различных порядков ветвления [7]. Мочковатая система корней обычно свойственна однодольным видам. Для растений мутантных линий shy2-2, msg1-2, axr1-3, tir1-1, big-1, iar2-1 и nph4-1, несмотря на уменьшенное количество боковых корней разных порядков ветвления, не характерно изменение типа корневой системы. У этих мутантных линий, как и у дикого типа Col-0, формируется смешанная корневая система, представленная системами главного и придаточных корней.

Высокой интенсивностью работы корневой системы обладает мутантная линия gpa1-3 . У растений линии gpa1-3 развивается стержневая корневая система, у которой выделяется главный корень, где формируются боковые корни разных порядков ветвления [6]. Вес корней у них составляет 29,5 %, а коэффициент продуктивности – 2,4. Стержневая система корней, как правило, характерна для двудольных растений.

Предполагают, что корни двудольных растений характеризуются лучшей приспособленностью к неблагоприятным условиям среды по сравнению с корнями однодольных растений. Этим, по-видимому, объясняется то положение, что изолированные корни двудольных растений обладают большей способностью к непрерывному росту в питательных средах, чем однодольные растения [3].

Особо высокую продуктивность работы корневой системы имеют растения мутантных линий slr-1 и alf4-1. Они обладают небольшим относительным весом корней, а коэффициентом продуктивности – самым высоким. Вес корней у них составляет соответственно 13,7 и 14,9 %, тогда как коэффициент продуктивности – 6,3 и 5,7. Это и понятно, если обратить внимание на то, что у растений линий slr-1 и alf4-1 образуется только главный корень, который обычно не способен к формированию боковых корней. В таких случаях понятия корень и корневая система совпадают. В этой связи у растений slr-1 и alf4-1 корневая система работает с большей интенсивностью, чем у других мутантных линий.

Как правило, такая особенность характерна для высокоурожайных зерновых культур, у которых надземная масса во много раз превышает подземную часть растения. В то же время культурные виды растений очень прихотливы к условиям выращивания. Обычно селекция, направленная на создание интенсивных сортов и гибридов, значительно ослабляет приспособительные функции у растений, выработанные ими в процессе эволюции.

Достоверное понижение коэффициента продуктивности по сравнению с исходной расой Col-0 выявлено у 9 мутантных линий: sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ahk2-5 , ers1-2 , ein2-1 , cob-1 , lit-1 и sab1-1 . Из них растения линий sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ahk2-5 , ers1-2 и ein2-1 характеризуются повышенной степенью ветвления корней. Важным их свойством является то, что у них подземная масса во много раз превышает надземную часть. У растений мутантных линий cob-1 , lit-1 и sab1-1 уменьшение показателя происходит на 30 %, а у растений линий sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ahk2-5 , ers1-2 и ein2-1 – 50 %. Минимальный коэффициент продуктивности имеют мутантные линии sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ahk2-5 , ers1-2 и ein2-1 – 0,5.

Растения линий cob-1 , lit-1 и sab1-1 характеризуются одинаковым коэффициентом продуктивности. Соотношение надземной массы и корней у них невысокое и равняется 0,7. Вес корней варьирует в пределах от 57,2 до 58,4 %. Существенной особенностью корневых систем этих мутантных линий является формирование у них нетипичных корней в виде корневых шишек, которые представляют собой утолщенные боковые и придаточные корни. Видоизменение корней у растений cob-1 , lit-1 и sab1-1 связано с нарушением роста клеток эпиблемы, первичной коры и центрального цилиндра в радиальном направлении.

Указанный факт интересен тем, что обычно от количества содержания и степени соотношения коры в структуре корня изменяется поглотительная деятельность корней и корневых систем растений. Чем больший объем коры в корне, тем лучше совершается процесс поглощения веществ и воды корнями и корневыми системами [3].

Более низким соотношением веса надземной части и корней обладают мутантные линии sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ahk2-5 , ers1-2 и ein2-1 . Они имеют большой вес корней, тогда как коэффициент продуктивности – самый низкий. Вес корней у них изменяется в границах 65,3–68,7 %. Коэффициент продуктивности составляет 0,5. Корневая система у данных линий работает с меньшей интенсивностью по сравнению с другими мутантными линиями. Это объясняется тем, что у растений указанных линий развивается мощная корневая система, способная сильно ветвиться и глубоко проникать в почву.

Обычно у растений такая корневая система характеризуется повышенной жизнеспособностью и лучшей приспособленностью к условиям среды по сравнению с высокоурожайными полевыми культурами, у которых надземная масса во много раз превышает подземную часть. Ведь не зря сорные растения и степная полевая растительность по весу имеют большую корневую систему, чем полевые зерновые культуры. Это делает их более стойкими в борьбе с культурными растениями.

Понятно, что объяснить уровень продуктивности той или иной мутантной линии у A. thaliana только характером развития корней невозможно. В связи с этим особенно следует остановиться на результатах сравнительного изучения влияния основных элементов питания (N, Р 2 О 5 и К 2 О) на урожайность мутантных линий, нарушающих строение корневой системы, при разных уровнях минеральной обеспеченности (табл. 2).

Как показали наши исследования, на контроле N 47 P 38 К 80 , где в питательной смеси была половина концентрации основных элементов питания, и на 3 вариантах опыта фон + N 47 P 38 , фон + N 47 К 80 и фон + P 38 К 80 с различным сочетанием дополнительного количества азота, фосфора и калия изучаемые мутантные линии располагались по средней урожайности семян с одного растения в такой последовательности: ers1-2 , agp1-2 , axr2-1 , ahk2-5 , sur1-1 , ein2-1 > sab1-1 , cob-1 , lit-1 > Col-0 > tir1-1 , shy2-2 , big-1 , iar2-1 , msg1-2 , axr1-3 , nph4-1 > axr3-1 , sсr-1 , wol-1 , shr-1 > gpa1-3 , alf4-1 , slr-1 .

Растения линий ers1-2 , ahk2-5 , agp1-2 , axr2-1 , sur1-1 , ein2-1 , sab1-1 , cob-1 и lit-1 имели большую урожайность семян, чем исходная раса Col-0. Характерной особенностью этих мутантных линий является низкое соотношение между весом надземной части растений и весом корней. Наибольшей урожайностью семян обладали линии ahk2-5 и axr2-1 .

Для растений линий shy2-2 , tir1-1 , msg1-2 , big-1 , iar2-1/iaa28 , nph4-1 / arf7 , axr1-3 , sсr-1 , wol-1 , axr3-1 , shr-1 , gpa1-3 , alf4-1 и slr-1 была характерна меньшая урожайность семян по сравнению с диким типом Col-0. Важным свойством данных мутантных линий является высокое соотношение между массой надземной части растений и массой корней. Наименьшую урожайность семян имели линии slr-1 и gpa1-3 .

Таблица 2

Влияние элементов питания (N, Р 2 О 5 и К 2 О) на урожайность расы Col-0 и мутантных линий арабидопсиса

|

Название мутантной линии |

Средняя урожайность семян с 1 растения в зависимости от варианта питания, мг |

||||

|

N 47 P 38 К 80 (фон – контроль) |

Фон + N 47 P 38 |

Фон + N 47 К 80 |

Фон + P 38 К 80 |

Фон + N 47 P 38 К 80 |

|

|

Col-0 |

18,2 |

18,3 |

18,4 |

18,2 |

20,5 |

|

axr3-1 |

13,3 |

13,2 |

13,3 |

13,2 |

24,1 |

|

shr-1 |

12,6 |

12,4 |

12,3 |

12,7 |

24,2 |

|

scr-1 |

13,2 |

13,3 |

13,2 |

13,2 |

23,6 |

|

wol-1 |

13,2 |

13,2 |

12,8 |

12,5 |

23,6 |

|

slr-1 |

10,5 |

10,4 |

10,3 |

10,5 |

23,5 |

|

alf4-1 |

10,5 |

10,4 |

10,6 |

10,5 |

23,4 |

|

gpa1-3 |

10,6 |

10,3 |

10,3 |

10,4 |

23,3 |

|

shy2-2 |

16,0 |

16,3 |

16,2 |

16,3 |

26,4 |

|

msg1-2 |

15,6 |

15,5 |

15,5 |

15,5 |

26,3 |

|

axr1-3 |

15,3 |

15,4 |

15,3 |

15,5 |

27,3 |

|

tir1-1 |

16,3 |

16,2 |

15,7 |

17,3 |

26,3 |

|

big-1 |

15,7 |

15,5 |

15,5 |

15,4 |

26,2 |

|

iar2-1 |

15,7 |

15,3 |

15,3 |

15,4 |

27,3 |

|

nph4-1 |

15,3 |

15,2 |

15,2 |

15,3 |

27,2 |

|

sur1-1 |

24,6 |

24,4 |

24,5 |

24,6 |

15,3 |

|

axr2-1 |

25,3 |

25,2 |

25,4 |

25,3 |

15,3 |

|

agb1-2 |

25,3 |

25,1 |

25,3 |

25,2 |

14,7 |

|

ahk2-5 |

25,2 |

25,2 |

25,5 |

25,4 |

14,6 |

|

ers1-2 |

25,3 |

25,2 |

25,3 |

25,0 |

14,7 |

|

ein2-1 |

24,5 |

24,4 |

24,3 |

24,6 |

15,5 |

|

cob-1 |

22,2 |

22,4 |

22,3 |

21,8 |

18,3 |

|

lit-1 |

21,6 |

21,5 |

21,5 |

21,6 |

18,2 |

|

sab1-1 |

22,2 |

22,3 |

22,3 |

22,3 |

17,6 |

|

НСР 0,05 |

0,52 |

0,48 |

0,51 |

0,81 |

0,53 |

При одновременном добавлении в питательную смесь дополнительного количества всех трех основных макроэлементов на варианте опыта фон + N 47 P 38 К 80 от действия азота, фосфора и калия порядок расположения мутантных линий по урожайности семян с одного растения становился следующим: iar2-1 , axr1-3 , nph4-1 , shy2-2 , tir1-1 , msg1-2 , big-1 > shr-1 , axr3-1 , wol-1 , sсr-1 , slr-1 , alf4-1 , gpa1-3 > Col-0 > cob-1 , lit-1 , sab1-1 > ein2-1 , sur1-1 , axr2-1 , agp1-2 , ers1-2 , ahk2-5.

В этом случае у мутантных линий shy2-2 , tir1-1 , msg1-2 , big-1 , iar2-1 , nph4-1 , axr1-3 , sсr-1 , wol-1 , axr3-1 , shr-1 , gpa1-3 , alf4-1 и slr-1 урожайность семян была выше, чем у контроля (Col-0). Исключение составляли линии ers1- 2, ahk2-5 , agp1-2 , axr2-1 , sur1-1 , ein2-1 , sab1-1 , cob-1 и lit-1 , у которых урожайность семян была ниже по сравнению с экотипом Col-0. Максимальная урожайность семян характерна для мутантной линии iar2-1 , тогда как минимальная – для мутантной линии ahk2-5 .

Таким образом, полученные результаты опыта свидетельствуют о том, что исследуемые мутантные линии имеют неодинаковую реакцию по урожайности семян на уровень питания, а значит, различаются между собой по признакам минерального питания.

В связи с этим, в зависимости от характера реакции изучаемых мутантных линий по урожайности семян на уровень питания, их можно разделить на две группы. К первой группе относятся мутантные линии, которые в условиях высокой обеспеченности питательной смеси элементами питания способны эффективно поглощать и использовать из нее необходимые вещества для своего роста и развития. Такими мутантными линиями являются axr1-3 , nph4-1 , iar2-1 , big-1 , msg1-2 , tir1-1 , shy2-2 , shr-1 , axr3-1 , wol-1 sсr-1 , gpa1-3 , slr-1 и alf4-1. Они характеризуются низким относительным весом корней, но высоким коэффициентом продуктивности работы корневой системы. У таких растений надземная масса во много раз превышает подземную часть.

Во вторую группу входят мутантные линии, которые в условиях недостаточной обеспеченности питательной смеси элементами питания могут наиболее рационально поглощать и использовать из нее необходимые вещества для процессов своего развития. К ним относятся мутантные линии ers1-2 , ahk2-5 , agp1-2 , axr2-1 , sur1-1 , ein2-1 , sab1-1 , cob-1 и lit-1. Им присущ высокий относительный вес корней, но низкий коэффициент интенсивности работы корневой системы. У этих растений подземная часть во много раз превышает надземную массу.

Выводы

-

1. У растений мутантных линий, влияющих на строение корневой системы, обнаружено наличие генетического полиморфизма по признакам корневого питания и адаптации к стрессам минерального питания.

-

2. По оценке ответной реакции на уровень минерального питания выделены линии ers1-2 , ahk2-5 , agp1-2 , axr2-1 , sur1-1 , ein2-1 , sab1-1 , cob-1 и lit-1 , обладающие высокой адаптацией к низкой обеспеченности питательной смеси элементами питания, и линии axr1-3 , nph4-1 , iar2-1 , big-1 , msg1-2 , tir1-1 , shy2-2 , shr-1 , axr3-1 , wol-1 sсr-1 , gpa1-3 , slr-1 и alf4-1 , которые эффективно поглощают и используют питательные вещества в условиях высокой обеспеченности питательной смеси элементами питания.