Генотипические особенности радужной форели (Oncorhynchus mykiss) породы камлоопс разного происхождения

Автор: Пояркова Т.А., Калашникова Л.А., Волкова А.Ю., Болгов А.Е., Павлова И.Ю.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетика, геномика, протеомика

Статья в выпуске: 2 т.60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Радужная форель (Oncorhynchus mykiss) породы камлоопс занимает особое место в современном рыбоводстве благодаря своим уникальным биологическим характеристикам, высокой продуктивности и способности успешно адаптироваться к различным условиям содержания, сохраняя характерные признаки при разведении. Эта порода нашла широкое применение в товарном рыбоводстве и используется во многих странах как перспективный объект селекционно-племенной работы. Ее товарное выращивание в России также довольно перспективно. Значительный интерес для разведения и использования в селекционных программах имеют высокопродуктивные представители породы камлоопс иностранного происхождения, в популяциях которых структура генотипов изучена недостаточно. В настоящей работе на радужной форели породы камлоопс разного географического происхождения (Финляндия и США) с использованием межмикросателлитных ДНК-маркеров впервые установлено, что около 50 % особей в обеих популяциях имеют уникальные генотипы. Это указывает на высокое генетическое разнообразие породы камлоопс. Также определены уровни гетерозиготности для обеих популяций (0,71 для финской и 0,85 для американской), что позволяет оценить адаптивный потенциал групп рыб. Нашей целью было изучение генетических особенностей культивируемой радужной форели породы камлоопс разного происхождения по межмикросателлитным локусам. Работу проводили в хозяйствах Республики Карелия в 2021 году, материалом для исследования служили образцы мышечной ткани радужной форели (O. mykiss) от 10 особей возрастом 0+ (сеголетки, компания «Hanka-Taimen Oy», Финляндия) и 10 особей возрастом 1 год (годовики, компания «Troutlodge, Inc.», США»). Образцы мышечной ткани площадью 1 см2 хранили в 96 % спирте при -20 °С. ДНК выделяли с помощью реагентов фирмы ООО НПО «Синтол» (Россия) из серии ДНК-экстран 2. Генотипирование ISSR радужной форели из двух популяций было выполнено с использованием трех праймеров-триплексов (CTC)6G, (GAG)6C, (АСС)6G. В реакционную смесь вносили по 1 мкл праймера и 1,5 мкл ДНК. Амплификацию осуществляли на оборудовании BIO-RAD Tetrad 2 («Bio-Rad», США). Ампликоны разделяли по молекулярным массам с помощью горизонтального электрофореза в агарозном геле (1 %) на оборудовании BIO-RADSub-Cell GT System («Bio-Rad», США). Получены данные по частоте аллелей, степени родства между особями, генетическим дистанциям между аллелями, генетическим вариациям между популяциями. При исследовании генетической структуры обнаружено преобладание фрагмента участка ДНК от 260 до 630 п.н. у особей финского происхождения и от 410 до 1100 п.н. у форели американской популяции. У 100 % особей финского происхождения выявлено преобладание участка ДНК 630-770 п.н. (локус 5, праймер (CTC)6G) и участки длиной 770-900 п.н. (локус 6, праймер (CTC)6G). У 100 % особей американской форели обнаружено преобладание участка ДНК 1710-2000 п.н. (локус 11, праймер (GAG)6C). В обеих популяциях около 50 % исследованных особей имели уникальные генотипы, уровень средней гетерозиготности был достаточно высок: 0,71 - у форели финского происхождения, 0,85 - американского. Важно отметить, что выявленные различия в генетической структуре популяций могут иметь практическое значение при организации селекционно-племенной работы. Более высокая гетерозиготность у американской популяции указывает на потенциально более широкий адаптивный потенциал этой группы рыб. При этом обнаруженные различия между популяциями по распространенным генотипам, длинам выделенных аллелей, а также средней гетерозиготности не влияют на выращивание радужной форели камлоопс в товарном рыбоводстве. Уникальность половины генотипов в обеих популяциях свидетельствует о высоком генетическом разнообразии породы камлоопс, что важно для дальнейшей селекционной работы и поддержания здоровья популяций. Полученные результаты демонстрируют значительную генетическую вариабельность внутри породы камлоопс, что может быть обусловлено неодинаковыми условиями содержания и селекционной работой.

Радужная форель, порода камлоопс, днк-маркеры, генетическая особенность, товарное рыбоводство, межмикросателлиты

Короткий адрес: https://sciup.org/142245111

IDR: 142245111 | УДК: 639.3:575.17 | DOI: 10.15389/agrobiology.2025.2.299rus

Текст научной статьи Генотипические особенности радужной форели (Oncorhynchus mykiss) породы камлоопс разного происхождения

Современные технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) активно применяются в различных областях молекулярной биологии для решения разнообразных исследовательских и практических задач (1).

Высокопродуктивные стада и породы радужной форели не всегда подходят для товарных рыбоводных хозяйств, а отечественный посадочный материал не соответствует требованиям рынка. В связи с этим необходимо исследовать и сравнить отечественный и импортный генофонд, чтобы использовать его в качестве исходного материала для селекционной работы (2, 3). Ключевые аспекты успешности этой работы — оценка генотипов, определение групп с высоким полиморфизмом и разработка методики отбора производителей с учетом их генетических особенностей. Для этого необходимо изучить все породы и группы радужной форели, используемые в товарном рыбоводстве (4, 5).

Молекулярно-генетические маркеры служат эффективными популяционными генетическими инструментами для решения таких вопросов, как механизмы адаптации рыб к условиям окружающей среды, защита биоразнообразия, резистентность рыбы к болезням, оценка последствий инбридинга и т.д. (6-8). Информация о специфике формирования генетической структуры объектов аквакультуры создаст платформу для получения локальных групп особей с желаемыми ценными характеристиками (9-11).

Основной задачей при разработке таких программ становится изучение полиморфизма на внутривидовом уровне. ISSR-ПЦР-маркеры (inter simple sequence repeat, межмикросателлитные повторы) — один из наиболее удобных и дешевых инструментов молекулярно-генетического анализа для решения этой проблемы. В основе селекционно-племенной работы с объектами аквакультуры всегда лежит задача повышения генетического разнообразия популяций и сохранения генотипов, ассоциированных с высокой продуктивностью особей (11-13). Значительный интерес представляет изучение генетической структуры популяций всех имеющихся групп форели породы камлоопс с целью выявления и идентификации наиболее высокопродуктивных линий, изучения особенностей их генетической изменчивости и создания условий для эффективной селекционной работы с этой породой (14-16).

Мультилокусный межмикросателлитный анализ (ISSR-ПЦР) позволяет изучать генетическое биоразнообразие и выявлять видоспецифичные особенности, которые могут быть использованы для создания стандарта генофонда породы на основе ISSR-фингерпринтинга (2, 5, 8). Генетическая сертификация становится неотъемлемой частью современных стандартов селекции и, несомненно, облегчает борьбу с фальсификациями. Маркеры ISSR широко используются для изучения различных видов рыб: радужной форели (17-19), стерляди (21, 22), тиляпии (23-25), карповых (26-28). Мульти-локусный анализ популяций рыб позволяет определять генетическое разнообразие между популяциями и линиями, используемыми в селекционном процессе (29-31). С помощью этого метода также исследовано генетическое разнообразие популяций сома в естественных условиях (32). Ряд работ посвящен изучению генетического профиля морских и, в большей степени, экзотических видов рыб, например семейства Osphronemidae (макроподо-вые), виды пангасиуса, рыба-попугай (33-35), рыба-ангел (36).

Для повышения эффективности селекционно-племенной работы с радужной форелью крайне важно задействовать группы рыб различного происхождения. Это позволяет сформировать необходимый для селекции резерв генотипов и создает предпосылки для увеличения генетического разнообразия популяций, а также способствует сохранению лучших породных особенностей (37-39). Однако, несмотря на сходство генетических структур, каждая группа форели имеет свои уникальные характеристики, что также важно учитывать при организации селекционной работы и управлении рыбными хозяйствами.

В России популяционный генетический анализ с использованием межмикросателлитных локусов был проведен на осетровых (40). Однако выращиваемая в России радужная форель до сих пор не изучена с использованием маркеров ISSR.

В настоящей работе на радужной форели породы камлоопс разного географического происхождения (Финляндия и США) с помощью межмик-росателлитных ДНК-маркеров впервые установлено, что около 50 % особей в обеих популяциях имеют уникальные генотипы. Это указывает на высокое генетическое разнообразие породы камлоопс. Также определены уровни гетерозиготности для обеих популяций (0,71 для финской и 0,85 для американской), что позволяет оценить адаптивный потенциал групп рыб.

Нашей целью было изучение генетических особенностей культивируемой радужной форели породы камлоопс разного происхождения по межмикросателлитным локусам.

Методика. Работу проводили в хозяйствах аквакультуры Республики Карелия в 2021 году. Для выращивания радужной форели ( Oncorhynchus mykiss ) породы камлоопс использовали посадочный материал, подрощенный из икры (компании-производители «Hanka-Taimen Oy», Финляндия и «Troutlodge, Inc.», США).

Для анализа использовали образцы мышечной ткани от 10 особей возрастом 0+ (сеголетки, Финляндия) и 10 особей возрастом 1 год (годовики, США). Биоматериал отбирали с учетом положений, рекомендованных Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 1986). Фрагменты мышечной ткани площадью 1 см2 хранили в 96 % спирте при -20 °С.

ДНК выделяли с помощью реагентов фирмы ООО НПО «Синтол» (Россия) из серии ДНК-экстран 2 согласно рекомендациям производителя.

Особей двух популяций радужной форели генотипировали по ISSR-маркерам с использованием праймеров (CTC) 6 G, (GAG) 6 C, (АСС) 6 G (1). Полные последовательности праймеров: (CTC) 6 G — 5´-CTC-CTC-CTC-CTC-CTC-CTC-G-3´; (GAG) 6 C — 5´-GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-C-3´; (АСС) 6 G — 5´-АСС-АСС-АСС-АСС-АСС-АСС-G-3´. В реакционную смесь, состоящую из буфера для ПЦР, MgC l2 , Taq ДНК-полимеразы и деионизированной воды, вносили по 1 мкл праймера и 1,5 мкл ДНК. Амплификацию осуществляли на оборудовании BIO-RAD Tetrad 2 («Bio-Rad», США). Полимеразную цепную реакцию проводили в условиях первичной денатурации при 95 °C в течение 5 мин; далее следовали 37 циклов: 93 °C, 62 °C, 72 °C в течение 1 мин каждый; финальная элонгация проходила при 72 °C в течение 5 мин.

Ампликоны разделяли по молекулярным массам с помощью горизонтального электрофореза на оборудовании BIO-RADSub-Cell GT System («Bio-Rad», США) в 1 % агарозном геле.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного обеспечения GenALEx (R. Peakall, P.E. Smouse, 2012). Рассчитывали частоту встречаемости аллелей и генотипов в популяциях, степень родства между особями, генетические дистанции между аллелями, определяли генетические вариации между популяциями, среднюю гетерозиготность.

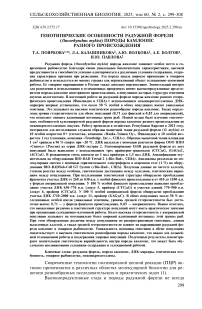

Результаты. С помощью праймера (CTC) 6 G у финской популяции форели мы выявили 10 амплифицированных фрагментов ДНК, у американской — 12. В среднем число амплифицированных фрагментов составило соответственно 7,3 и 6,9 (рис., А).

У радужной форели финского происхождения чаще всего встречались 6 фрагментов ДНК — 1, 2, 3, 4, 5 и 6, у форели американского происхождения — 1, 3, 4, 5, 6 и 9 (см. рис., А). У всех особей первой популяции был обнаружен межмикросателлитный участок ДНК длиной 760 п.н. (локус 5), у форелей второй популяции этот участок также встречался в 100 % случаев и имел длину около 900 п.н. (локус 6).

Частота встречаемости межмикросателлитных локусов в популяциях радужной форели ( Oncor-hynchus mykiss ) породы камлоопс финского («Hanka-Taimen Oy», Финляндия) (а) и американского («Troutlodge, Inc.», США) (б) происхождения при использовании разных праймеров: А — (CTC) 6 G, Б — (GAG) 6 C, В — (ACC) 6 G (хозяйства аквакультуры, Республики Карелия, 2021 год).

Частота встречаемости локусов различалась в исследованных выборках. У форели финского происхождения локус 2 встречался на 43,0 % чаще, локус 5 — на 7,0 %, локус 8 — на 46,0 %. У форели американского происхождения локус 1 встречался чаще на 14,0 %, локус 3 — на 7,0 %, локус 6 — на 3,0 %, локус 9 — на 30,0 %, локус 10 — на 37,0 % по сравнению с форелью финского происхождения. Локусы 11 и 12 имелись только у форели американского происхождения. Локус 4 встречаелся в 100 % случаев в обеих популяциях, локус 7 — лишь на 0,03 % чаще у форели американского происхождения, чем у форели финского происхождения.

При использовании праймера (GAG) 6 С у форели финского происхождения выявили 10 амплифицированных фрагментов ДНК. Среднее число фрагментов составило 6,5 у форели финского происхождения, 6,8 — у форели американского происхождения (см. рис., Б).

У форели финского происхождения наиболее часто встречались 7 фрагментов — 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, американского — 5 фрагментов: 3, 6, 8, 10 и 11. Локус 11 встречался у всех особей финского происхождения (710 п.н., межмикросателлитный участок ДНК).

Частота встречаемости фрагментов ДНК также различалась между двумя популяциями. В финской локусы 4, 6, 8, 9 и 10 встречались соответственно на 66,6; 3,3; 3,3; 53,3 и 20,0 % чаще, чем в американской. В американской популяции чаще встречались локусы 1, 2 и 5 — соответственно на 43,3; 6,6 и 6,7 %. Локусы 11 и 12 имелись только у форели американского происхождения, а локус 3 встречался в обеих популяциях с одинаковой частотой — 83,3 %. Локус 11 встречался у всех особей американского происхождения в 100 % случаев.

При использовании праймера (ACC) 6 G у радужной форели финского и американского происхождения амплифицировалось соответственно 11 и 12 фрагментов ДНК, а среднее число фрагментов составило 5,3 и 5,8 (см. рис., В). У форели финского происхождения чаще всего встречались 4 фрагмента ДНК — 2, 5, 7 и 8, американского — 5 фрагментов: 2, 5, 7, 9 и 12. Кроме того, в первой популяции локус 3 встречался чаще на 40,0 %, локус 4 — на 10,0 %, локус 7 — на 6,7 %, локус 8 — на 56,7 %. Во второй популяции наиболее распространенными были локус 1 (встречался на 23,3 % чаще), локус 5 (на 10,0 %), локус 6 (на 3,3 %), локус 9 (на 30,0 %) и локус 11 (на 13,4 %). Локус 12 встречался только у форели американского происхождения, а локусы 2 и 10 были обнаружены в обеих популяциях с одинаковой представленностью — соответственно 96,7 и 10,0 %.

Таким образом, при генотипировании радужной форели с помощью трех ISSR-маркеров было обнаружено от 10 до 12 амплифицированных фрагментов ДНК. Их молекулярная масса значительно различалась в зависимости от праймера (табл.).

Результаты генотипирования радужной форели Oncorhynchus mykiss породы кам-лоопс разного происхождения с помощью ISSR-маркеров (хозяйства аквакультуры, Республики Карелия, 2021 год)

|

Праймер |

Всего фрагментов |

Среднее число фрагментов на локус |

Молекулярная масса амплифи-цированных фрагментов, п.н. |

Финляндия («Hanka- Taimen O y»)

|

(CTC) 6 G |

10 |

7,3 |

130-1950 |

|

(GAG) 6 С |

10 |

6,6 |

200-1900 |

|

(ACC) 6 G |

11 |

5,3 |

210-2110 |

|

США («Troutlodge, Inc.») |

|||

|

(CTC) 6 G |

12 |

8,0 |

150-2400 |

|

(GAG) 6 С |

12 |

6,9 |

370-2500 |

|

(ACC) 6 G |

12 |

5,8 |

350-2270 |

Анализ частоты генотипов двух популяций радужной форели позволил выявить схожесть паттернов у некоторых особей и, следовательно, обнаружить в геноме похожий сайт локализации микросателлитных последовательностей. Уникальные генотипы имели около 50 % особей из исследованных выборок, а соотношение гетерозиготности межмикросателлитной ДНК у финской (0,71) и американской (0,85) популяций указывало на значительное гетерозиготное разнообразие.

Мы проверили эффективность ISSR-праймеров с тринуклеотидным микросателлитным мотивом, содержащих один якорный нуклеотид на 3´-конце, что, как отмечали E. Zietkiewicz с соавт. (13), препятствует проскальзыванию по длине комплементарной области микросателлита при амплификации. ISSR-маркер позволяет установить специфичность аллельного профиля, обусловленную специфичностью генотипов радужной форели, выращиваемой в аквакультуре Республики Карелия.

В дальнейшем изучение различий между профилями аллельной специфичности в двух группах форели при помощи ISSR-маркеров позволит дифференцировать популяции финского и американского происхождения и индивидуальных особей в процессе селекции.

В настоящем исследовании мы обнаружили, что форель камлоопс американского и финского происхождения демонстрирует значительные генетические различия, что подтверждается вариабельностью длин фрагментов ДНК и уровнем гетерозиготности. Это соответствует ранее установленным данным о способности породы успешно адаптироваться к различным условиям содержания (41, 42).

Уровень гетерозиготности (0,710 для финской и 0,850 для американской популяции) коррелирует с ранее полученными данными о высокой эффективности выращивания этой породы. Более высокий показатель у американской популяции может объяснять лучшие производственные характеристики.

Данные о высокой частоте уникальных генотипов (50 % в обеих популяциях) дополняют информацию о биологических особенностях породы камлоопс: о более высокой эффективности использования корма, большем валовом приросте, более высокой прибыли при выращивании (на 82,3 % выше по сравнению с обычной радужной форелью, не входящей в породную группу) (43, 44)

В заключение следует отметить, что наши результаты не только подтверждают ранее установленные преимущества породы камлоопс, но и предоставляют новые данные о ее генетическом разнообразии, что имеет важное значение для дальнейшей селекционной работы и оптимизации производственных процессов в аквакультуре (45). Для более полного понимания генетической структуры породы рекомендуется проведение дополнительных исследований с включением большего числа популяций и использованием современных методов генотипирования.

Итак, в геноме радужной форели финского и американского происхождения, выращиваемой в Республике Карелия, с помощью праймеров (CTC)6G, (GAG)6C и (ACC)6G обнаружено от 10 до 12 фрагментов ДНК, расположенных между микросателлитами. При исследовании генетической структуры обнаружено преобладание фрагмента участка ДНК размером от 260 до 630 п.н. у особей финского происхождения и от 410 до 1030 п.н. у форели американской происхождения. У 100 % финской популяции с праймером (CTC)6G выявлены участки длиной 630-770 п.н. (локус 5) и участки длиной 770-900 п.н. (локус 6). У 100 % особей американского происхождения при использовании праймера GAG)6C отмечено преобладание участка ДНК размером 1702-2000 п.н. (локус 11). Почти 50 % особей радужной форели в обеих популяциях имели уникальные генотипы. Средний уровень гетерозиготности составил 0,71 для финской и 0,85 — для американской популяции, что указывает на разнообразие их генома. ISSR-праймеры были охарактеризованы как информативные для изучения генофонда радужной форели и мониторинга его состояния. Полученные генетические профили позволят осуществлять внутри- и межвидовую идентификацию, а также в будущем применить стандарты генофонда породы, разработанные и утвер- жденные в Российской Федерации. Использование ДНК-маркеров может быть полезным для мониторинга генетического разнообразия и инбридинга радужной форели в аквакультуре.