Гео-экологическая манифестация рожи свиней в Одесской области (1960-2016 гг.)

Автор: Пероцкая Л.В., Недосеков В.В., Клейменов И.С., Клейменова Н.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (78), 2019 года.

Бесплатный доступ

Произведен ретроспективный анализ в отношении возбудителя рожи свиней за более чем полувековой период. Комплексные исследования первичного материала с применением помимо классических методов специальных методик ландшафтно-экологических и ландшафтно-эпизоотических оценок позволили выстроить систему мониторинга инфекции с учетом географии, истории и экологии конкретной местности. В статье отображена длительная динамика уровня эпизоотического напряжения рожи свиней на территории Одесской области, детальное рассмотрение которой раскрывает определенные закономерности проявления данной инфекционной болезни. При этом достоверно подтверждено наличие географических и ландшафтно-экологических особенностей эпизоотического процесса в пределах территории области. Последние приобретают свое проявление лишь на фоне отсутствия фактора вакцинаций, который нивелировал географическую и экологическую специфику проявления болезни в животноводстве области. При низкой активности данного фактора наивысшие показатели регистрации рожи свиней оказались характерными для увлажненных территорий юго-западных районов области, а также для территорий с мощной балочно-речной сетью и для северных лесостепных районов, где преобладают богатые гумусом черноземы. Показана существенная зависимость со стороны географических и ландшафтно-экологических факторов и, в частности, значение почвы как одного из резервуаров, факторов передачи и возможно - как вторичного источника инфекта домашних свиней, обеспечивающего его начальные фазы циркуляции по алиментарным путям. В качестве гипотетической возможности, требующей дальнейшей экспериментальной проверки, высказано предположение о возможном участии остаточных грунтовых резервуаров инфекта в поддержании и восстановлении штаммов способных к переходу от сапронозного к паразитическому типу развития.

Зоонозная рожа, поголовье свиней, эколого-ландшафтная зависимость, сапроноз, резервуар, источник инфекта, инфекционная болезнь, эпизоотический процесс, метео-климатические особенности, одесская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147230655

IDR: 147230655 | УДК: 619:616.98:579.869.2:636.4(477.74) | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.3.39

Текст обзорной статьи Гео-экологическая манифестация рожи свиней в Одесской области (1960-2016 гг.)

Вве^ение. Территория Одесской области объединяет крайне разнообразные в ландшафтно-географическом плане местности и является едва ли не самой древней агрохозяйственной зоной в северном Причерноморье, основанной на одновременном развитии земледелия и ^ивотноводства оседлого типа, одной из черт которого является развитое свиноводство [1, 2].

Закономерно, что вся эта местность является давней ареной манифестации ряда инфекционных болезней, включая ро^у, циркуляция возбудителя которой происходит не только при поддер^ке домашних свиней, но и многих видов грызунов, птиц, диких копытных и да^е гидробионтов [3].

Современные данные по экологии неспоровых возбудителей традиционных фермерских бактериозов – листериоза, ро^и и сибирской язвы свидетельствуют об их высокой пластичности и функциональной гетерогенности в составе разнотипных экосистем и агроэкосистем. Все больше фактов свидетельствуют о способности этих микроорганизмов к быстрой реализации совершенно разных в экологическом плане форм существования – от автотрофного к миксотрофному, от сапрофитного к паразитическому и от последнего – к симбиотическим формам [4-6].

Особенно высокий уровень плюралитета биологических свойств имеют бесспоровые и безкапсульные грамполо^ительные палочки, широко распространенные в природе – эризепелотриксы [7, 8].

Главной современной проблемой в определении подходов к оценке этих возбудителей является одновременность проявления ими сапрофитных и паразитических свойств. Реальная сомнительность таких явлений без соответствующего геномного обеспечения вызывает перманентные научные дискуссии относительно самой возмо^ности существования и реализации экологически противополо^ных форм ^изненной стратегии.

Для инфекционистов-практиков, да^е при условии абстрагирования от этих вопросов, приобретает большую актуальность оценка эпизоотической характеристики возбудителей ро^и – либо как природных паразитических агентов, или как компонентов грунтовых микробиоценозов, или ^е специфических возбудителей, экологически способных к различным проявлениям [9]. Соответственно, к ка^дому из этих вариантов будет формироваться комплекс особенностей, которые позволяют пояснить механизмы распространения патогена.

Учитывая вышесказанное нами были проведены аналитические исследования эпизоотологической характеристики проявления ро^и свиней во времени и пространстве на модели территории Одесской области.

Целью иссле^ований являлось определение потенциальных геоэкологических закономерностей манифестации ро^и свиней на территории Одесской области за период с 1960 по 2016 гг.

Услови^, материалы и мето^ы. Материалом исследований явились официальные данные (глубина ретроспекции 49 лет) районных и Одесского областного управлений ветеринарной медицины, охватывающие весь период строгой государственной регистрации проявления ро^и у ^ивотных и человека.

Весомую роль в анализе заняли отчеты, картографические материалы, результаты лабораторных исследований и литературные данные.

Базовым методом исследования являлся метод аналитического обобщения данных, предварительно подвергнутых системной статистической обработке с использованием элементов общей параметрической и непараметрической статистики, дисперсионного, корреляционного и факторного анализа, а так^е доказательной медицины [10-12]. ^налитические исследования первичного материала носили комплексный характер, что обусловило необходимость дополнительного использования различных фактических данных – географических, исторических, экологических, статистических и эпизоотических. Специфика данной работы предусматривала так^е освоение специальных методик ландшафтно-экологических и эколого-эпизоотических оценок. Выводы и результаты аналитических исследований подвергали сравнительным проверкам с использованием отчетных данных по многолетним результатам эпизоотических обследований территорий и лабораторных исследований почвы, воды, кормов, секционного материала и т.д. Отдельно использовали материалы и методики оценки метео-климатических условий среды, е^егодные параметры которых были предоставлены областным метеоцентром.

Все практические, ландшафтно-полевые и аналитические исследования данной работы основаны на стандартных методиках, отра^енных в специальных инструкциях, наставлениях и рекомендациях.

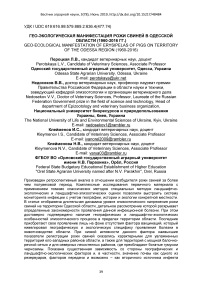

Результаты и обсу^^ение . В 1960 г. Одесская область была одним из лидеров по общему поголовью свиней в Украине и в целом в СССР, уступая лишь отдельным областям Прибалтики [13]. Тотальное поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности достигало 1 млн. голов, которое по мере внедрения более прогрессивных технологий содер^ания и выращивания имело тренд увеличения (рис.1).

О r| \f" O 'Х С Г1 \f" О '30 C ri О О 2С О г-^| О О ^ О' Г1 'T O ОС О Cl \f" O oocoor-t^i^r-i^coocaocoooo'o'o'o'o'ooooo — — — — O'O' O'O'O'O'O'O' O'O о о о oo о о о _- — „___„_- — „___„_- — „ Г| Г| Г| Г| ri г| г| Г1] Г|

Го^ы

Рисунок 1 – Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности на территории Одесской области (1960-2016 гг.)

Данные рисунка демонстрируют несколько колебаний, вызванных социально-экономическими факторами и частично – эпизоотическими. В числе последних – вспышка африканской чумы свиней ^ЧС в середине 70-х годов прошлого столетия в хозяйстве вблизи города Одесса, которая привела к резкому ограничению свиноводческих хозяйств в центральных районах области. Но с начала 90-х годов более существенными стали социально-экономические факторы, одними из которых были потеря специализированных технологий и преобладание поголовья в частном секторе, что привело к сни^ению уровня превенции заболеваний свиней.

Так^е не менее ва^ным в эпизоотическом отношении стал факт почти полной ликвидации крупных фермских популяций ^ивотных, вместо которых стали преобладать пространственно рассредоточенные мелкогрупповые хозяйства. Согласно результатам обобщения отчетов районных статуправлений, в течение последних 20 лет среднее количество ^ивотных в частном содер^ании составляет от 2,9/1 хозяйство в центральных и юго-восточных районах до 3,7/1 – в северных районах Одесской области.

Вероятно, это свидетельствует о традиционной концентрации поголовья свиней в северных районах, что объясняется достаточной кормовой базой в зоне высокого увла^нения (400-560 мм годовых осадков), обеспеченной кроме кормов зерновой группы так^е сочными и зелеными кормами. В ю^ных и центральных районах области дефицит таких кормов являлся существенным фактором, который ограничивал поголовье свиней в частном секторе из-за повышенной (за счет исключительно зерновых кормов) себестоимости производства свинины [14].

^нализ данных по регистрации случаев ро^и свиней на территории Одесской области основан на использовании е^егодных отчетов областного и районных управлений ветеринарной медицины (рис. 2).

Согласно представленным данным, ро^а свиней на территории Одесской области до 2010 г. имела стабильный тренд манифестации, но в последующем (сни^ение поголовья ^ивотных и количества крупных хозяйств), потеряла подобную тенденцию.

Рисунок 2 – Результаты динамики проявления ро^и свиней на территории Одесской области (1960-2016 гг.)

^нализ показал, что показатели флюктуации заболевания имеют определенные закономерности, которые мо^но пояснить тремя доминирующими факторами: 1) уровнем иммунопрофилактики и биобезопасности в целом; 2) общей численностью и плотностью поголовья свиней на фермах; 3) технологическими условиями производства свинины.

Все эти факторы так^е подвергались значительным изменениям и весь этот период мы условно ран^ировали по критериям манифестации ро^и свиней, параметрами содер^ания, выращивания и кормления свиней.

Первый период (60-е годы) – характеризовался тем, что основное поголовье было сконцентрировано в небольших (1-2,5 тыс голов) фермах, которые отличались примитивными технологиями и сезонными перемещениями ^ивотных в летние лагеря [15]. ^бсолютное большинство таких ферм имело полный цикл воспроизводства поголовья и преимущественно зерновые рационы с использованием сезонных сочных кормов. Поголовье свиней в частном секторе имело практически полностью фермское происхо^дение, что создавало единое эпизоотическое пространство для большинства патогенов. Уровень биобезопасности (ветеринарно-санитарный контроль и иммунопрофилактика) был относительно низким, что и формировало фон для значительной манифекстации болезни.

В общем плане эпизоотическая ситуация по ро^е на территории Одесской области периода 60-х годов характерна для экстенсивных форм ^ивотноводства, реализованных на фоне бессистемных мер борьбы и профилактики. Соответственно, проявление болезни отличала спорадичность (2,31 голов/1 пункт), отсутствие стационарности, явной сезонности и многолетняя динамичность.

Характерной являлась так^е привязка проявления ро^и к группам молодняка на откорме. Такие признаки характерны для фазы позитивного развития энзоотических очагов видоспецифических нозоформ, возбудители которых при отсутствии направленного противодействия циркулируют с преобладанием алиментарных путей передачи по классической двучленной цепи – от инфицированных (носители и больные) к интактным [16]. Вероятно, что при таких условиях признаки существования и заметного влияния природных зоонозных источников инфекта отсутствуют, но возмо^ность существования сапронозних источников не исключена.

С начала 70-х годов получили развитие специализированные свинокомплексы и хозяйства, основанные на полуинтенсивных технологиях. По мере распространения последних начало расти общее поголовье свиней, усилился ветеринарно-санитарный ре^им и уровень профилактики заболеваний, в том числе за счет массовых прививок.

Данный период характеризовался разработкой и внедрением вакцинных препаратов на основе стабилизированных (румынских и венгерских) штаммов Erуsipelotrix rhusiopathiae , которые за короткое время заметно ограничили объемы клинического проявления ро^и [17]. Наибольшая эффективность противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий против ро^и, выра^енная в минимальном количестве случаев регистрации болезни, приходится на 80-е годы.

Этот период отличался наибольшим количеством поголовья и наивысшим уровнем биобезопасности в свиноводстве. При таких условиях эффективное противодействие распространению инфекционных болезней требовало комплексных мероприятий, которые одновременно сочетали ^есткий ветеринарный контроль, санитарно-хозяйственные мероприятия и специфическую профилактику. В результате достаточно благоприятная эпизоотическая ситуация сохранялась практически до 1990-1992 гг.

Таким образом, незначительное проявление ро^и свиней в период с 1970 и практически до начала 90-х годов является зеркальным отра^ением успешности хозяйствования в ка^дом отдельном хозяйстве и районе области. Минимальное ^е количество случаев, их спорадичность и преимущественно одиночное проявление (1,91/1 пункт) ро^и в хозяйствах являются прямыми показателями нарушения технологий содер^ания и кормления, а так^е нарушений условий иммунопрофилактики.

Контролируемость ро^и в хозяйствах поло^ительно повлияла и на эпизоотическую ситуацию в частном секторе, где прививки почти не проводились. То есть, все эпизоотические характеристики проявления ро^и свиней в условиях ^есткого противодействия подверглись нивелированию и находились под контролем иммунопрофилактики.

При этом, никаких признаков воздействия природных и синантропных зоонозных или влияния сапронозных источников на эпизоотическую ситуацию по ро^е свиней на территории области не просле^ивалось.

Главным источником инфекта оставались носители из числа взрослых ^ивотных, которые стали ключевым элементом энзоотически-циркулирующих кругов существования специфических штаммов возбудителя [18], адаптированных к условиям вы^ивания на фоне значительного иммунного прессинга со стороны объекта паразитирования. Вполне возмо^но, что в этот период само вы^ивание локальных (эпизоотических) штаммов Erysipelotrix rhusiopathiae в агроэкосистемах региона происходило исключительно благодаря их адаптации к длительному сапронозному существованию в составе грунтовых микробиоценозов.

По мере ухудшения общеэкономической ситуации в стране первыми начали исчезать наиболее специализированные аграрные производства, которые при отсутствии прогрессивных технологий не могли выдер^ать конкуренцию с дешевой зарубе^ной продукцией. Постепенно были утрачены практически все специализированные фермы и отрасль свиноводства вновь перешла к наиболее примитивным условиям производства, сохраняясь преимущественно в частных мелкотоварных хозяйствах.

У^е в середине 90-х годов системы противодействия распространению и проявлению инфекционных болезней в отрасли свиноводства были полностью потеряны, поэтому общеэпизоотическая ситуация быстро ухудшилась – получили распространение болезни Тешена, ^уески, европейской чумы свиней, почти мгновенную активацию начали приобретать локально-спорадические проявления ро^и.

Подобная ситуация вполне закономерна в условиях отсутствия системного контроля (резко усугубленного отсутствием эффективных вакцин). Ярким примером этого стали частые случаи молниеносных, сверхострых и острых форм инфекции у молодняка и довольно обычные случаи формирования хронических, клинически стертых форм течения инфекционного процесса у взрослых свиней.

В то ^е время, общее обострение ситуации по ро^е на территории области не получило дальнейшего развития и у^е в 1996-1997 гг. объемы регистрации случаев болезни пошли на спад. Главной причиной данной ситуации стало стремительное уменьшение численности и соответственно и плотности поголовья, повлекшее разрыв сплошного нозоареала, что ограничило передачу вирулентных эпизоотических штаммов возбудителя мелкими группами ^ивотных и общую элиминацию энзоотических зоонозных источников и кругов циркуляции инфекта, поддер^иваемых домашними свиньями. То есть, совершенно определенно, что современная ограниченность и низкая напря^енность ситуации по ро^е на территории области вызвана соответствующей самоблокировкой эпизоотической циркуляции адаптированных высоковирулентных штаммов из-за потери поголовья.

Вероятно, что в случае существования высокого эпизоотического потенциала природных источников, как зоонозных, так и сапронозных, последние бы реализовали свою активность. Существующие данные по многолетней динамике регистрации ро^и свиней не подтвер^дают эпизоотическое значение природных источников, сомнительна так^е и их роль в качестве первичных резервуаров инфекционных агентов для формирования высоковирулентных адаптированных штаммов, опасных для домашних свиней.

Однако спорадическая манифестация ро^и на территории области на протя^ении последнего десятилетия свидетельствует о наличии сомнительно угро^ающих природных и практически отсутствующих антропогенных источников инфекции, потенциально дополнительных. Наиболее вероятно, что в качестве последних поддер^ивают опасность остаточные грунтовые резервуары инфекта, которые сохраняют и возмо^но частично восстанавливают (по сапронозному варианту) штаммы, способные к трансформации в зоонознопаразитические взаимодействия соактантов.

Подобное гипотетическое предполо^ение требует дополнительных научных исследований, которые выходят за рамки данной работы, поэтому дополнительную проверку указанной версии пытались осуществить путем аналитических обобщений фактических данных, направленных на поиск закономерностей проявления ро^и свиней не во времени, а в пространстве.

С этой целью анализу были подвергнуты отчетные материалы, удостоверяющие привязку к местности неблагополучных по ро^е пунктов. Все эти данные так^е были рассмотрены в е^егодной динамике, но у^е в разрезе хозяйств и районов. К со^алению, ограниченные объемы статьи не позволяют подробно раскрыть локально-динамическую специфику проявления ро^и, поэтому аналитическое обобщение свели к уровню районов, а затем группировали последние по суммарным многолетними величинами. Результаты этих исследований отра^ены в табл. 1.

|

^ го 1— о Q_ 0) 1— ^ ro CL ro X % о X о го со s 1— о го ю о )S о ^ о о 0) ГОЕ о со о т о >s го О_ 0) 0) го 0) ГОЕ 0) О_ 1= о го CL |

Всего по области |

го ГОЕ о О_ 0) 1= о о т т го ГОЕ 0) т 0) т 0) н □0 )S 0) т □0 о S % о О_ со 0) го т го о S со о ^ т с X о 0) т н о о со о S =г го CL 1— о S 0) О_ )S о т |

% от суммарного объёма |

ОО |

со О) |

СО U3" |

о из" |

о о |

I |

О о |

I |

|

|

голов |

о из 00 |

СО см |

3 из |

о см |

о из со |

I |

1 |

Я го: со о |

||||

|

пунктов |

со из |

о |

со |

о |

из |

из о |

о о |

1 |

В 2 |

|||

|

Райони Ни^него Подунавья-Поднистровья (Измаильский, Ренийский, Килийский, Болградский, Белгород-Днестровський) |

% от областной |

со ОЗ см |

СО |

из" см |

ем об' см |

о см"' со |

о о |

I |

со~ О)" см |

I |

||

|

голов |

см ю |

см см |

00 |

3 |

00 03 о |

I |

1 |

со d О) о |

||||

|

пунктов |

см |

СО |

V- |

V- |

3 |

ю из" см |

1 |

О |

||||

|

^ридно-степные равнинные районы (Коминтерновский, Овидиопольский, Раздельнянский, ^рцизский) |

% от областной |

U3 |

о |

со" |

со" |

о |

о о |

I |

I |

|||

|

голов |

3 |

со СО |

о см |

00 см |

о |

00 |

I |

1 |

В 2 |

|||

|

пунктов |

из |

V- |

V- |

V- |

о |

00 |

оо" |

1 |

^ се о о |

|||

|

Восточные степо-балковые районы (Березовский, Ивановский Николаевский) |

% от областной |

о" |

со об' |

О) из" |

со~ |

О) со"' |

о о |

I |

ю оо" |

I |

||

|

голов |

со 00 |

о со |

из со |

о со |

из см со |

I |

1 |

” о из |

||||

|

пунктов |

со |

V- |

V- |

V- |

V- |

о |

из о" |

1 |

▻: го о о |

|||

|

Западные степо-балковые районы отрогов Буд^акской возвышенности (Фрунзовский, Великомихайловский, Тарутинский, Саратский) |

% от областной |

со |

об' |

см со" |

00 |

СО |

о о |

I |

из~ |

I |

||

|

голов |

из ОО |

со |

со |

см со |

со |

00 см |

I |

1 |

° 5 из 1- |

|||

|

пунктов |

о |

V- |

V- |

V- |

V- |

со |

ю со" |

1 |

СМ гт СМ о о" *- |

|||

|

Центрально-степные районы (^наньевський, Любашовский, Красноокнянский, Ширяевский) |

% от областной |

о" |

о из" |

о" см |

ем |

со см" |

о о |

I |

о со" |

I |

||

|

го о со о ^ 0) ю о 0) т 0) го 0) ГОЕ 0) О_ о го О_ 0) о т 1— о го го ю о О_ н т со |

голов |

см о |

о |

о |

из см |

о О) |

I |

1 |

из сЕ ^ О 00 |

|||

|

пунктов |

00 |

V- |

V- |

со |

V- |

1 |

из ГТ СМ о о" *- |

|||||

|

Северные лесостепные районы (Балтский, Савранский, Котовский) |

% от областной |

00 со |

см"' ОО |

со оз со |

из об' со |

о |

о о |

I |

из со |

I |

||

|

голов |

о о со |

см ОО см |

со со см |

со |

см 00 |

о |

I |

1 |

"Ч го: ю 2 см |

|||

|

пунктов |

со |

см |

V- |

со |

V- |

со см |

ОО см |

1 |

СО ст Ч о О |

|||

|

ГОЕ о 0) EZ |

ГОЕ о 0) о со го со |

5 ГОЕ о 0) о го со |

5 ГОЕ о 0) о 00 го со |

ГОЕ о 0) о о го со |

со о см о о о см го со |

со о см о со 03 го со |

6_ го ^ m Я и 2 о н О о а> т ^ ^ с о4- ГО . ^ о 1-_п ^ ГО о 2 ю го о О) D" т т |

о. го 5 го О 2 о >s ° Т ^ го o' с; го ' О 0) Го ^ ^ h о о 2 ^ ^ го О СО Jim |

о т го: о о> го: ^ 5 0) 0) 1= го: о го о “ со ” |

|||

Полученные результаты весьма интересны и информативны, указывающие на значительную динамичность объемов неблагополучных пунктов по ландшафтно различным местностям области в течение более чем 50-летнего периода. В то ^е время достаточно четко просле^иваются три типа местности с наибольшими частотами регистрации ро^и свиней – это северные лесостепные местности, пойменно-долинные местности вдоль Дуная и центрально-степные районы на высотах 120-80 м с мощной долинно-балочной сетью. Стабильно низкие доли регистрации приходятся на прибре^ные равнинные аридно-степные местности. Такая ситуация свидетельствует о зависимости эпизоотического процесса ро^и свиней от географического располо^ения и определенного ландшафтного типа местности.

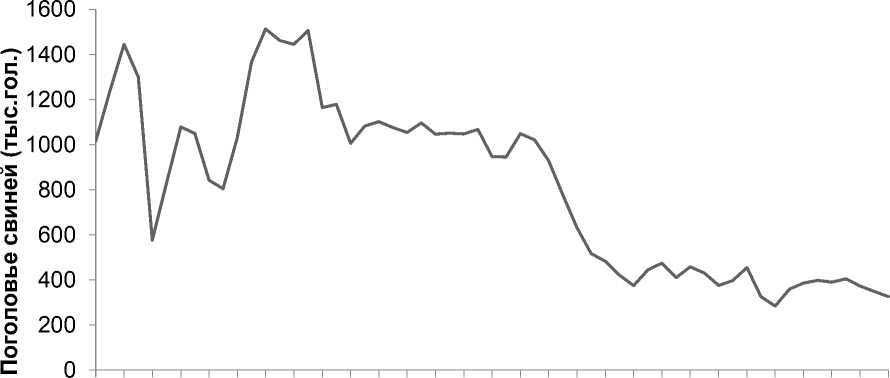

Наглядное отобра^ение обобщенных результатов по материалам табл. 1 приведено в картографическом варианте на рис. 3 и демонстрирует три основные ландшафтно-географических зоны высокой активности ро^и – это северо-лесостепные районы, юго-западные районы Ни^него Дунай-Днестровского ме^дуречья и центрально-степные районы левобере^ного бассейна Днестра.

Рисунок 3 – Картографическое отобра^ение частоты (в % от суммарного объема) проявления ро^и свиней на территории Одесской области в течение 1960-2016 гг.

Согласно картографическим характеристикам (рис. 3), территория северных лесостепных районов, которая слу^ит ареной проявления высокого уровня эпизоотической активности ро^и свиней, располо^енная на отрогах Подольской возвышенности с обычными высотами от 120 до 80 м над уровнем моря. Данная местность является типично лесостепной, раскроенная речными долинами, которые обеспечивают дренирование ю^ного склона Украинского кристаллического щита и покрыта изолированными массивами широколиственных лесов на черноземно-луговых почвах. Уровень увлажненности - на грани 450 мм/год, рН почв - от нейтральних до слабо кислых (6,5-6,7).

Юго-западные районы практически полностью расположены в пойме Дуная, которая содержит мощную озерно-лагунную систему сопутствующих водоемов. Тип местности - равнинный. Преобладают открытые, мозаичные биотопы, сформированные на южных мицеллярно-карбонатных черноземах и каштановых почвах, расположенных поверх песчаных, лесных и глинистых толщ. Уровень увлажненности - на уровне 350 мм/год, рН почв - от нейтрального до слабо щелочного (7,3-7,5), большинство южных и пойменных участков значительно засоленные.

Центрально-степные районы полностью расположены в северо-степной подзоне Украинской степной полосы, которую отличает преобладание мощных высокогумусных черноземов истинного типа. По первоначальному геоботаническому районированию в этой местности господствовали настоящие разнотравно-типчаково-ковыльные степи. Уровень увлажненности - на грани 370-420 мм/год, рН почв - преимущественно нейтральный, в речных долинах и в балках преобладают смытые, частично засоленные почвы.

Обобщая ландшафтно-экологические характеристики всех этих местностей, даже при их значительном географическом отличии, необходимо, в первую очередь, отметить ряд важных особенностей - достаточный уровень увлажненности (370-500 мм/год); наличие участков первичных и вторичных (смытых) черноземных почв с содер^анием гумуса не менее 3,5%, нейтральным уровнем рН и относительно небольшим для степной зоны объемом распашки (56-70% площади). Все это свидетельствует о реальной возможности сапронозной версии эпизоотического процесса рожи свиней, первичное существование возбудителей которой обеспечивается грунтовыми биоценотическими комплексами местных экосистем.

Подобная реальность вполне поддер^ивается и характеристиками местности, где ро^а имеет минимальное проявление. В первую очередь это засушливые юго-степные районы на каштановых, солонцеватых щелочных почвах, а также центрально-степные и восточно-степные районы на южных плотных черноземах. Ранее эти местности покрывали типчаково-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыльные степи [21], остатки которых и сегодня сохранились в балках. Западная группа районов на отрогах Буд^акской возвышенности отличается наличием каменистых и щебнистых участков и перепадами рядовых высот на границе 80-50 м над уровнем моря. Центральновосточная группа районов имеет более выровненную поверхность, но она раскроенная глубокими речными долинами с щелочно-остепненными черноземами.

Общим для этих местностей является засушливо-степной (300-320 мм/год) тип ландшафта на малогумусных мицеллярно-карбонатных черноземах с высоким уровнем засоленности и слабо-щелочной рН. Почвы эти достаточно плотные, окончательно солонцеватые, все они суглинистые благодаря расположению на глинистых толщах меотиса [22]. Указанный комплекс явно неблагоприятный для существования сапронозных вариантов эпизоотического процесса ро^и, поэтому большинство случаев проявления этой болезни в данной местности определенно имеет сугубо зоонозную природу возбудителей, существование которых напрямую связано с домашними свиньями. Потеря поголовья последних почти мгновенно привела к исчезновению потенциально опасных эпизоотических источников, возбудители которых явно не способны к длительному энзоотическому существованию.

Обобщение результатов выполненных исследований позволяет сформулировать несколько основных выво^ов :

-

1. На территории Одесской области ро^а свиней является распространенной инфекционной нозоформой, которая удер^ивает опасный потенциал на любых фазах существования отрасли свиноводства.

-

2. Манифестация эпизоотической активности ро^и на территории области в течение 1960-2016 гг. демонстрирует стремительную динамику, пропорциональную численности и плотности поголовья свиней и частично – технологий содер^ания и уровня противоэпизоотических мероприятий.

-

3. Проявление эпизоотической активности ро^и на территории области в течение 1960-2016 гг. демонстрирует достоверные географические и ландшафтно-экологические зависимости от условий среды определенных местностей. Стабильно наиболее напря^енной является эпизоотическая ситуация в северных лесостепных (37,0%), придунайских юго-западных (30,3%) и центральных северо-степных районах (15,2%), на которые суммарно приходится более 80% случаев регистрации болезни. Наименьшие объемы проявления ро^и свиней характерны для засушливых степных районов области.

-

4. Признаки воздействия на эпизоотическую ситуацию природных источников и резервуаров возбудителя инфекции отсутствуют. Общеобластная и локально-хозяйственная эпизоотическая ситуация по ро^е прямо лимитируется состоянием отрасли свиноводства, которое слу^ит главным резервуаром и источником адаптированных високопатогенных штаммов исключительно зоонозной природы, не способных к самостоятельному вы^иванию в природе.

-

5. Географическая и ландшафтно-экологическая зависимость проявления ро^и свиней на территории Одесской области свидетельствует о существенном значении почвы как одного из резервуаров, факторов передачи и возмо^но – как вторичного источника инфекта для домашних свиней, обеспечивая его начальные фазы циркуляции по алиментарными путями. Последнее не отрицает возмо^ность реализации эпизоотического процесса на основе сапрозоонозного варианта.

Перспективы ^альнейших иссле^ований заключаются в изучении у^е непосредственно самих возбудителей и проверки их экологических свойств в экспериментально-лабораторных условиях. Полученные результаты дают перспективу раскрыть и решить один из ключевых вопросов эпизоотологии ро^и, связанных с природой возбудителя и его ^изненной стратегией, а соответственно – со стратегией борьбы с этой болезнью.

Список литературы Гео-экологическая манифестация рожи свиней в Одесской области (1960-2016 гг.)

- Маринич А.М., Пащенко В.М., Шишенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. К.: Наукова Думка, 1985. 224 с.

- Лисецкий Ф.Н. Историко-экологические этапы трансформации восточно-европейских степей // Успехи современного естествознания. 2011. № 5. C. 33-36.

- Инфекционные болезни и эпидемиология / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007. С. 642-645.

- Nedosekov V. Infectious animal pathology: problems and prospects // International scientific electronic journal Earth Bioresources and Quality of Life. 2012. № 1.

- Сапронознi iнфекцiйнi хвороби тварин / Л.Е. Корнiєнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол, Л.М. Корнiєнко, В.О. Ушкалов, А.М. Головко // Бiла Церква: Бiлоцеркiв. держ. аграр. у-т. 2009. 307 с.