Геодемографическая динамика населения Крыма: основные тренды и факторы постсоветского периода

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется геодемографическая динамика Крыма в постсоветский период: изменения численности населения полуострова, отдельных его центров и территорий; изменчивое соотношение естественной и миграционной компонент, сдвиги в системе расселения. В динамике изучаемых процессов выделено четыре этапа: три из них относятся к украинскому периоду развития Крыма; последний, российский этап, начинается с 2014 года. До середины 1990-х гг. (первый этап) население полуострова продолжает расти, несмотря на естественную убыль и отток в Россию. Основная причина - масштабная реэмиграция на полуостров крымских татар, большинство которых расселяется во внутренних районах Крыма. Следующий этап (вторая половина 1990-х - середина 2000-х гг.) связан со значительной депопуляцией региона, прежде всего обусловленной высокой естественной убылью населения. С улучшением показателей его естественного воспроизводства и некоторым ростом миграционного притока связан третий этап (вторая половина 2000-х - начало 2010-х гг.), на котором депопуляция сменяется минимальным приростом населения полуострова. Особенности российского этапа задаются двумя многосоставными процессами. Миграционная активность определяется последствиями перехода Крыма в состав России, в то время как в сфере естественного воспроизводства центральную роль играет вступление в репродуктивный возраст малочисленной генерации 1990-х гг., сопровождаемое быстрым падением рождаемости и ростом естественной убыли. Результирующей данных процессов становится определенная стабилизация численности населения Крыма. Положение, при котором естественная убыль компенсируется миграционным притоком, с большой вероятностью может сохраниться в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе (до 2030-2035 гг.). Основным трендом в пространственном размещении демографического потенциала Крыма в последние 15-20 лет является постепенный рост доли населения, расселенного на побережье и в приморской зоне шириной 15-20 км.

Постсоветский период, демографический потенциал крыма, численность населения, естественная убыль, миграционная активность, система расселения, демографический прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149139589

IDR: 149139589 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.4.12

Текст научной статьи Геодемографическая динамика населения Крыма: основные тренды и факторы постсоветского периода

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2021. Геодемографическая динамика населения Крыма: основные тренды и факторы постсоветского периода // Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 4. С. 121–134. DOI:

Постановка проблемы

Учитывая центральную роль человеческого фактора в социально-экономическом развитии современного общества, изменения численности населения, географии и структуры поселенческой сети становятся важнейшими индикаторами системной динамики любого социума, позволяя фиксировать территории и центры опережающего роста, обнаруживать зоны социальной стагнации и кризиса.

Но геодемографическая динамика Крыма конца XX – начала XXI в. представляет дополнительный интерес, обусловленный рядом особенностей его новейшей истории. В постсоветский период полуостров стал центром мощного реэмиграционного движения крымских татар, возвращение которых на полуостров существенным образом сказалось на демографической динамике и этнонациональной структуре населения

Крыма, нашло отражение в географии его поселенческой сети. Существенно и то, что в советский период формальная административная принадлежность полуострова УССР не мешала Крыму в сфере миграционных процессов оставаться регионом «общесоюзной» циркуляции населения. С распадом СССР положение изменяется, и полуостров оказывается преимущественно включенным в систему внутриукраинской миграционной динамики. Но переход Крыма в состав России в середине 2010-х гг. снова кардинально меняет ситуацию в данной сфере, и Крым активно включается в систему российской межрегиональной миграции.

Особенности геодемографической, этнона-циональной, миграционной динамики населения постсоветского Крыма не были обделены вниманием научного сообщества, причем специалистов, относящихся к самым различным областям общественного знания [Баранов, 2018;

Водарский, Елисеева, Кабузан, 2003; Сикач, Щвец, 2019; Сущий, 2018; Узнародов, 2018]. Тем не менее целый ряд аспектов данного проблемного комплекса нуждается в более детальном изучении.

Направления и факторы геодемографической динамики населения постсоветского Крыма

На протяжении 1960–1980-х гг. Крымский полуостров относился к наиболее динамичным регионам СССР, что подтверждалось и быстрым ростом его демографического потенциала (за 30 лет оно выросло в 2 раза – с 1,2 до 2,46 млн чел.). Значительную роль в этом росте играл миграционный приток. В последнее советское десятилетие на него приходилось порядка 60–65 % прироста населения всего Крыма.

Несмотря на то что приток мигрантов распределялся по территории Крыма неравномерно, практически все его городские центры и значительная часть сельских территорий демонстрировали устойчивый рост своего демографического потенциала до самого конца советского периода. В 1980-е гг. незначительная депопуляция (0,5–3 %) была зафиксирована только в трех административных районах полуострова – Джан-койском, Красноперекопском, Кировском.

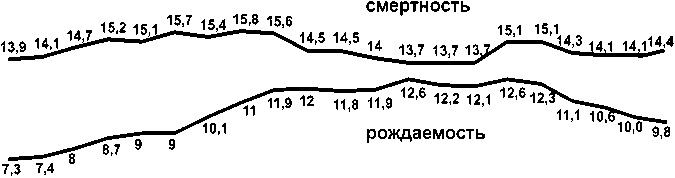

Распад Советского Союза и запущенные им деструктивные процессы кардинально изменили сложившиеся в послевоенные десятилетия гео-демографические тенденции. Масштабный социально-экономический кризис первой половины – середины 1990-х гг. и резкое падение уровня жизни населения практически на всем постсоветском пространстве стали причиной значительного ухудшения показателей естественного воспроизводства. Показатель рождаемости жителей Крымского полуострова за 1990–1995 гг. сократился почти в полтора раза (с 13 до 8,6 ‰), на 20–25 % выросла смертность, достигнув в 1995 г. уровня 14,4 ‰. Небольшой естественный прирост населения Крыма конца 1980-х гг. (1–2 ‰) сменился убылью, коэффициент которой к середине 1990-х составлял 5–6 ‰, и, таким образом, ежегодные естественные потери достигали 12– 15 тыс. чел. (рис. 1).

При этом украинский статус Крыма в первой половине 1990-х гг. заметно активизировал отток в Россию россиецентричного населения полуострова. Но, несмотря на эти естественные и миграционные потери, демографический потенциал Крыма продолжал расти. Данный рост был связан с массовым возвращением на полуостров крымских татар. За 1989–2001 гг. размеры их общины на полуострове увеличились в 6,4 раза (с 38,4 тыс. до 245,3 тыс. чел.). Из крупной диаспоры (1,6 % жителей полуострова в 1989 г.) крымские татары к концу ХХ в. превратились в третью регионообразующую этнокультурную группу населения Крыма (10,2 %).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 1. Естественная динамика населения Республики Крым, 2000–2020 гг., ‰

Примечание . Рисунки 1–8, таблицы 1–2 составлены по: [База данных ... , 2020; Всесоюзная перепись населения 1989 года ... , 1989; Государственная служба статистики Украины ... , 2001–2014; Итоги переписи населения ... , 2015; Статистическая информация Крымстата, 2014–2020; Численность и состав населения Украины ... , 2001].

Основной поток переселенцев также пришелся на первые постсоветские годы. И в 1995 г. население полуострова достигает своего демографического максимума – 2,63 млн человек. Но уже во второй половине 1990-х гг., следом за резким сокращением притока крымских татар, число жителей Крыма, впервые с периода Великой Отечественной войны, начинает сокращаться. Период депопуляции растянулся почти на 20 лет, достигнув пиковых масштабов в конце 1990-х гг., когда население Крыма ежегодно сокращалось на 34–37 тыс. чел. [Сущий, 2018: 140].

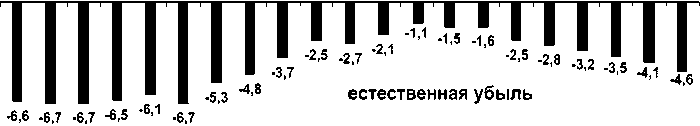

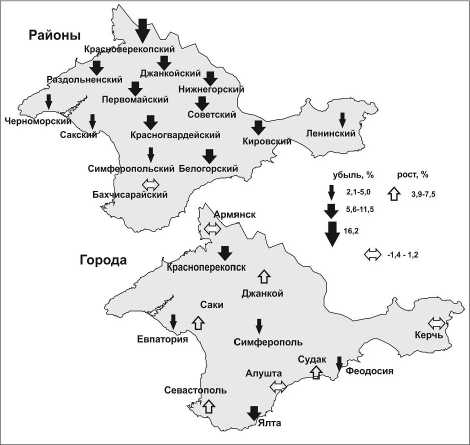

В целом за период 1989–2001 гг. численность населения полуострова сократилась более чем на 65 тыс. человек. Однако динамика населения по отдельным центрам и сельским районам различалась самым существенным образом. Впервые за несколько десятилетий именно внутренние сельские территории Крыма, отодвинутые на несколько десятков километров от побережья, демонстрировали устойчивый и весьма значительный демографический рост, при параллельном ощутимом сокращении населения ряда приморских городов и территорий. Центральную роль в увеличении численности населения степного субрегиона полуострова играло размещение в его пределах основной массы крымскотатарских переселенцев, которые оседали во внутренних районах, значительно менее населенных, чем побережье и прилегающие к нему территории. Население Симферопольского, Белогорского, Сакского районов выросло в 1990-е гг. на 8–11 % (рис. 2).

Обратной была динамика приморских центров, на протяжении послевоенных десятилетий демонстрировавших высокие темпы демографического роста. Таким образом, 1990-е гг. стали периодом своего рода инверсии устойчивого гео-демографического процесса, связанного с постепенной территориальной перецентрировкой системы расселения Крыма, смещением ее демографического центра в приморскую зону. На протяжении первого постсоветского десятилетия доля «континентального» населения Крыма возрастала. При этом следует учитывать, что демографическая динамика, учтенная в разрезе муниципальных районов Крыма, не в полной мере отражала данный геодемографический сдвиг, поскольку из-за небольшого размера всего полуострова 11 из 14-ти его районов имели выход к морю. Между тем и в таких районах основная масса мигрантов (по преимуществу крымских татар) оседала во внутренних, удаленных от побережья поселениях.

Начало XXI в., связанное с определенной социально-экономической стабилизацией Украины, положительно отразилось на демографической динамике населения полуострова. К концу 2000-х гг. естественная убыль снизилась до 2–3 ‰ (порядка 4–5 тыс. чел. в год).

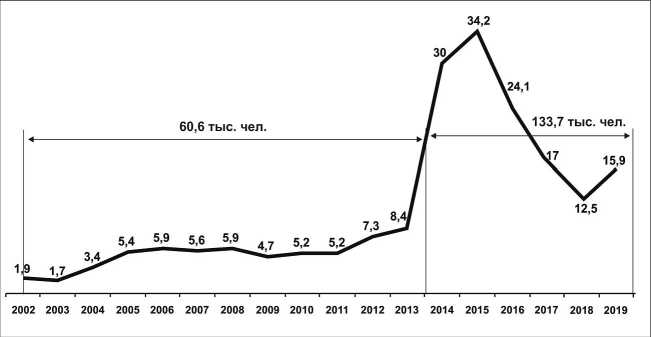

Улучшала показатель демографической динамики населения Крыма и миграция, сальдо которой в первой половине 2000-х гг. снова находилось в положительной области. Во второй половине 2000-х гг. оно вырастает до 4,5–6 тыс. чел., позволив практически полностью компенсировать

Рис. 2. Динамика населения ведущих городов и сельских районов Крымского полуострова, 1989–2001 гг., %

естественную убыль (рис. 3). Еще более увеличился приток населения на полуостров в начале 2010-х гг. (до 7–8 тыс./год), когда население Крыма после 15-летнего перерыва депопуляции снова начало расти. Впрочем, его масштабы оставались незначительными (за период 2011–2013 гг. около 8 тыс. чел.) [Сущий, 2018: 140–141].

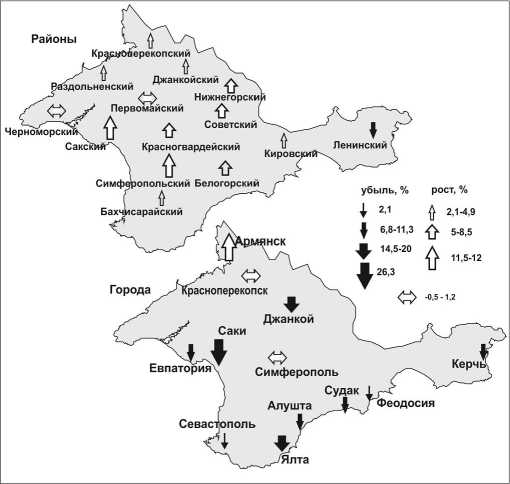

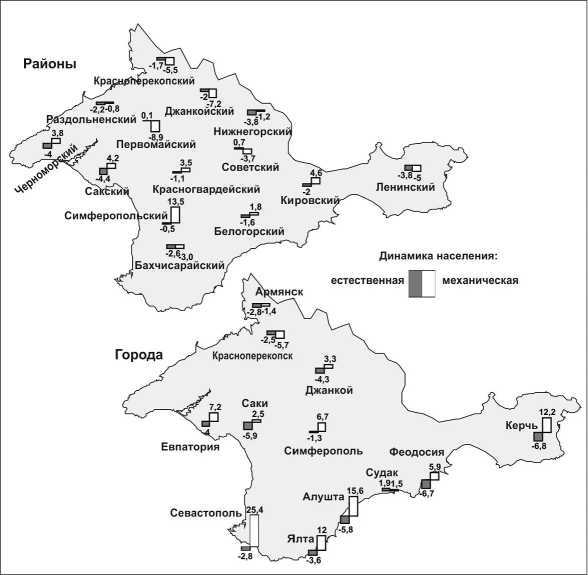

В целом за 2001–2013 гг. население полуострова сократилось на 86 тыс. чел. (с 2,39 млн до 2,31 млн чел.). При этом вектор демографической динамики, характерный для многих центров и территорий полуострова в первое постсоветское десятилетие с начала XXI в., меняет свой знак на противоположный. Степные сельские территории Крыма после быстрого роста населения в 1990-е гг. уходят в зону депопуляции, масштабы которой в 2000-е гг. в ряде районов оказались весьма значительными.

В пределах 10–12,2 % своего населения в 2001–2013 гг. потеряли Первомайский, Джанкой-ский и Нижнегорский районы, 7–10 % – Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Раздоль-ненский, Симферопольский, Советский. Таким образом, в трех районах полуострова среднегодовые демографические потери приближались к 1 % от численности населения, еще в 5 составляли порядка 0,6–0,8 %. Сокращалось население и других сельских территорий Крыма. Прирост демографического потенциала фиксировался только в окрестностях региональной столицы (население Симферопольского района в 2001– 2013 гг. выросло на 7 %) (рис. 4).

Динамика населения городской системы Крыма была более разнонаправленной. Население большинства приморских центров в начале XXI в. стабилизируется и они демонстрируют

Рис. 3. Сальдо миграции населения Крыма (Республика Крым и Севастополь), 2002–2019 гг., тыс. чел.

Рис. 4. Динамика населения ведущих городов и сельских районов Крымского полуострова, 2001–2013 гг., %

небольшой демографический рост (г. Севастополь, Евпатория, Ялта, Судак), привлекая мигрантов не только из других районов полуострова или регионов Украины, но и некоторое число переселенцев из России. Однако и в приморской зоне полуострова оставались центры, продолжавшие терять население (г. Керчь, Феодосия). А некоторые города, удаленные от побережья, как и в 1990-е гг. демонстрировали очень высокие темпы депопуляции (г. Джанкой, Саки).

Анализ основных направлений внутрирегиональной миграционной циркуляции позволяет сделать вывод, что в 2000-е гг. на полуострове отчасти восстанавливаются особенности геоде-мографических процессов советского периода, когда континентальные субрегионы Крыма выступали демографическими донорами приморских центров и территорий, устойчиво теряя население в миграционном взаимообмене с ними. В начале XXI в. в данную миграционную циркуляцию начинают втягиваться и крымскотатарские переселенцы первого постсоветского десятилетия, часть которых теперь пытается переместиться ближе к побережью, располагающему более развитой социальной инфраструктурой и широкими возможностями для трудоустройства.

Но в целом украинский Крым 2000-х гг. остается депопуляционным, отчетливо контрастируя в этом отношении с демографически динамично растущей российской Кубанью. Причем сравнение оказывалось не в пользу полуострова и при сравнении непосредственно приморских территорий, наиболее привлекательных для новых переселенцев. Наглядной иллюстрацией является соотношение ведущих центров – средоточий туристско-рекреационных комплексов данных двух регионов. Если число жителей Большого Сочи в 2001–2013 гг. увеличилось на 18,6 % (с 332,9 тыс. до 394,7 тыс. чел.), то население Большой Ялты прибавило только 1,8 % (рост со 139,6 тыс. до 142,1 тыс. чел.).

Учитывая, что естественно-воспроизводственные характеристики населения данных приморских территорий, как и обоих курортных регионов в целом, были сближены, основной причиной существенного расхождения демографических сценариев были отличия в масштабах миграционного притока, который в причерноморских районах Кубани был в разы больше, чем в приморской зоне Крыма. Даже заметная активизация туристско-рекреационной сферы полуострова (за 1995–2007 гг. число отдыхающих в Крыму выросло с 2,5 млн до 5,8 млн чел.) [Су- щий, 2019] не смогла существенно увеличить его миграционную привлекательность. У данного явления было множество причин. Очевидно, что заметную роль среди них играла и системная пророссийскость крымского общества, осложнявшая и замедлявшая не только его комплексную социокультурную украинизацию, но и миграционную подпитку «титульными» переселенцами из других регионов Украины.

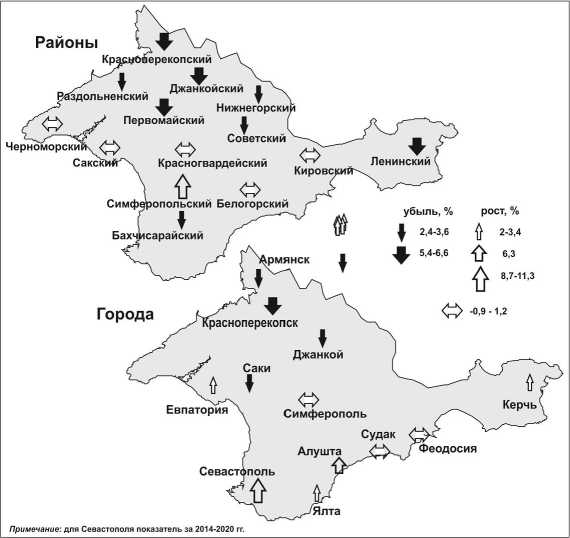

Новый период в развитии Крыма начинается весной 2014 года. Последующая его демографическая динамика была в значительной степени обусловлена комплексом геостратегических, социально-экономических, социоэтнокультурных процессов, запущенных переходом полуострова в состав Российской Федерации. Но начинается данный период с короткого (несколько месяцев) этапа пиковой депопуляции. В это время население Крыма сокращается на 70–80 тыс. чел. – его покидает часть украиноцентричного населения, не принявшая новой государственной принадлежности полуострова [Сущий, 2018: 141–142].

Демографические потери отдельных сельских территорий варьировали в широком диапазоне – от 0,7 % населения (Бахчисарайский район до 16,2 % (Красноперекопский район) (см. рис. 5). В целом население сельских муниципальных районов Крыма в 2014 г. сократилось на 53 тыс. человек. Масштабы данных потерь достаточно отчетливо коррелировали с удельным весом украинцев в структуре местного населения и степенью их укорененности в данном районе, а также с расстоянием территории от континентальной Украины. Таким образом, именно северные и центральные территории Крыма дали в 2014 г. максимальное число мигрантов (Красноперекопский, Джанкойский, Раздольненский, Первомайский, Советский районы).

Убыль городского населения имела значительно меньшие размеры, за исключением Крас-ноперекопска, наиболее «украинского» из городов Крыма (в начале 2000-х украинцы составляли более 40 % его жителей). В 2014 г. его население сократилось на 11,5 %. Но в целом городская сеть продемонстрировала разнонаправленную динамику – депопуляция была зафиксирована в 6 из 13 ведущих центров полуострова, население еще 6 выросло на 1,2–7,0 %, одного (Алушта) – осталось без изменения. Причем со второй половины 2014 г. миграционное сальдо населения полуострова снова становится положительным. И остается таким все последующие годы российского периода. За 2015–2019 гг. чистый при- ток мигрантов в Крым составил 133,7 тыс. чел., тогда как за предыдущие 12 лет (2002–2013 гг.) население полуострова выросло за счет приезжих на 60,6 тыс. человек.

Масштабный миграционный приток позволил почти полностью восполнить демографические потери, связанные с естественной убылью и отъездом украиноцентричного населения в 2014 году. Однако география данного притока в значительной степени ограничивалась рядом крупнейших городов полуострова, в том числе Симферополем и ведущими приморскими центрами (Ялта, Евпатория, Керчь), каждый из которых в 2014–2020 гг., несмотря на растущую естественную убыль, сумел увеличить численность своего населения на 2–4 %. Но максимальными темпами демографического роста отличался Севастополь. Согласно данным Росстата демографический потенциал центра за 2014–2020 гг. вырос почти на 30 % (с 393 до 510 тыс. чел.). При этом половина данного прироста пришлась на 2020 г., в течение которого население города увеличилось на 60 тыс. человек. В Росстате данный пиковый скачок численности жителей объясняли получением уточненных данных от МВД за 2015–2019 гг., однако у специалистов эта цифра вызывает вполне обоснованные сомнения.

Но даже если не принимать ее в расчет, показатели предыдущих лет указывают на то, что именно на Севастополь приходилась значительная часть прироста демографического потенциала всего полуострова. За 2015–2019 гг. чистый миграционный приток в город составил 54,7 тыс. чел. – более половины данного показателя по всему Крыму (табл. 1). И это вполне объяснимо. Масштабное укрепление геостратегического потенциала полуострова, значительное расширение и укрепление военно-морских подразделений, дислоцированных на полуострове, пространственно было связано, прежде всего, с Севастополем

Рис. 5. Динамика населения ведущих городов и сельских районов Крымского полуострова, 2013–2014 гг., %

Таблица 1

Миграционное сальдо населения Республики Крым и Севастополя, 2015–2019 гг., тыс. чел.

|

Годы |

Республика Крым |

Севастополь |

||||

|

1* |

2** |

3*** |

1 |

2 |

3 |

|

|

2015 |

16,3 |

-1,0 |

17,3 |

17,9 |

10,0 |

7,9 |

|

2016 |

11,1 |

1,1 |

10,0 |

13,0 |

7,7 |

5,3 |

|

2017 |

8,3 |

1,1 |

7,2 |

8,7 |

5,9 |

2,8 |

|

2018 |

4,8 |

1,6 |

3,2 |

7,7 |

5,2 |

2,5 |

|

2019 |

8,5 |

3,2 |

5,3 |

7,4 |

4,2 |

3,2 |

|

Всего |

49,0 |

6,0 |

43,0 |

54,7 |

33,0 |

21,7 |

|

Доля, % |

47,3 |

15,4 |

66,5 |

52,7 |

84,6 |

33,5 |

Примечание. * – общее миграционное сальдо; ** – межрегиональное миграционное сальдо; *** – международное миграционное сальдо.

и его окрестностями. Эти же территории стали одним из основных средоточий интенсивного жилого строительства и комплексного социального обустройства полуострова, напрямую коррелировавших с количественным ростом местного населения.

Таким образом, возвращение полуострова в состав России привело к включению его в число небольшой группы российских регионов, привлекательных для потенциальных переселенцев. Причем, как и в случае с Краснодарским краем, наиболее привлекательными локациями для таких мигрантов являлись региональная столица, приморские города и шире – береговая зона Крыма. Интересом у переселенцев пользовалось не только непосредственно само южное и западное побережье полуострова, но и поселения, отстоящие от берега на 10–15 км. При наличии личного транспорта и благодаря развитой дорожной сети такие населенные пункты обладали основными рекреационными достоинствами береговой зоны, при этом оказываясь значительно доступнее по стоимости недвижимости. Таким образом, ускоренный демографический рост демонстрировала достаточно широкая полоса приморских территорий полуострова, что в полной мере соответствовало долговременному геодемографическо-му тренду системы расселения, берущему начало еще в советский период.

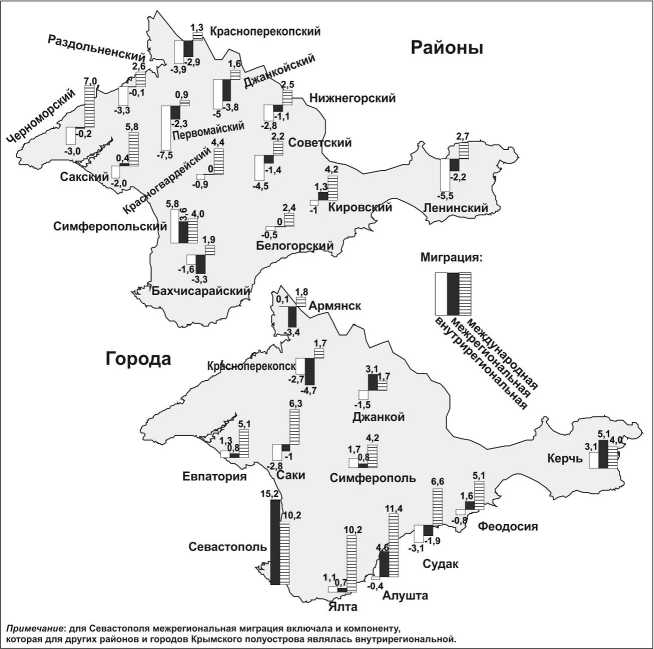

Между тем большинство внутренних сельских территорий Крыма в середине – второй половине 2010-х гг. по-прежнему характеризовалось оттоком населения. Общие его масштабы, как правило, были незначительными (исключение – Джанкойский и Первомайский районы). Но все более значимую роль в демографической динамике большинства территориальных сообществ полуострова с середины 2010-х гг. начало приобретать естественное воспроизводство.

Вступление в активный репродуктивный возраст малочисленной генерации 1990-х гг. привело к быстрому сокращению рождаемости крымчан – у жителей Республики Крым ее уровень сократился за 2015–2020 гг. почти на четверть (с 12,6 до 9,8 ‰), а в Севастополе – на треть (с 13,5 до 9,3 ‰). Как результат, коэффициент естественной убыли в большинстве городов и районов полуострова прибавил в последние годы 1,5–2,5 ‰. В ряде центров Крыма на рубеже 2020-х гг. он составлял уже 7–8 ‰. Воспроизводственный показатель населения сельских территорий, как правило, был лучше. Но здесь на естественные потери накладывался миграционный отток, увеличивая общую демографическую убыль, темпы которой в некоторых районах в российский период оставались весьма значительными (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение естественной и миграционной компонент демографической динамики населения в городах и районах Крыма, 2015–2019 гг. (среднегодовой показатель, ‰)

В Джанкойском, Ленинском и Первомайском районах они за 2014–2021 гг. составили в пределах 6,3–6,6 % (почти по одному проценту в среднегодовом исчислении). Убыль населения фиксировалась в 8 из 14 районов полуострова. Еще в 5 ее численность изменялась незначительно. Ощутимый прирост демографического потенциала продолжал фиксироваться только в пределах столичного Симферопольского района (рис. 7).

Самостоятельный интерес представляет анализ соотношения основных компонент миграционной динамики населения крымских городов и сельских территорий в российский период. Внутрирегиональная циркуляция населения полуострова в эти годы сохраняла основные черты, характерные для позднесоветского и большей части постсоветского времени. Практически все административные районы в середине – второй половине 2010-х гг. теряли население, которое перемещалось в города, прежде всего в несколько приморских центров полуострова, Симферополь и Симферопольский район. Последний являлся единственным районом, имевшим положительное сальдо во внутрирегиональном миграционном взаимообмене.

При этом ряд сельских территорий (Белогорский, Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский районы) могли частично компенсировать данную убыль за счет притока мигрантов из более депрессивных северных и восточ- ных районов полуострова (Джанкойский, Первомайский, Ленинский, Советский), показатели внутрирегиональных потерь населения которых были максимальными на полуострове (4,5–7,5 ‰ в среднегодовом исчислении) (см. рис. 8). Сложная структура внутрирегиональной миграции была характерна и для ряда городских центров Крыма, имевших отрицательное сальдо во взаимообмене населением с приморскими центрами и региональной столицей, но компенсировавшими часть этих потерь за счет притока сельских мигрантов.

Значимым фактором внутрирегиональной миграции населения Крыма всегда оставалась и социально-экономическая динамика территориальных сообществ. Во второй половине 2010-х гг. ее роль возрастает еще более, поскольку комплексная блокада полуострова со стороны Украины и прежде всего перекрытие Северо-Крымского канала нанесли серьезный удар по экономике и сложившейся структуре производства ряда районов степного Крыма [Назарук, 2020а].

Многие сегменты местного Агропрома в условиях острого водного дефицита оказались убыточны, заставив производителей искать новые направления деятельности и экономической специализации. Ограниченное водопотребление ударило и по социальной инфраструктуре. Проблемы с водоснабжением в российский период стало испытывать население различных

Рис. 7. Динамика населения ведущих городов и сельских районов Крымского полуострова, 2014–2021 гг., %

субрегионов Крыма, но для некоторых поселений северных и северо-восточных территорий полуострова, получавших воду из Северо-крымского канала, данный фактор обострился до критического уровня, активизировав миграцию населения как в другие районы Крыма, так и за его пределы [Назарук, 2020б].

Показательно, что именно для Красноперекопского и Джанкойского районов были характерны наиболее значительные потери населения в межрегиональном обмене с другими территориями России, притом что большинство административных районов полуострова в данном сегменте миграционной динамики имело нулевое сальдо или теряло население в незначительном количестве (среднегодовые потери составляли 1–2 ‰). Исключением и здесь оставался «столичный» Симферопольский район, привлекавший мигрантов из других российских регионов.

Из городских центров полуострова наибольшим интересом у российских мигрантов пользовался Севастополь, а также Алушта и Керчь. Такие крупные курортные центры, как Ялта и Евпатория, в миграционном взаимообмене с континентальной Россией имели небольшое положительное сальдо, а у Феодосии оно вообще было отрицательным. Несмотря на общую привлекательность данных центров для россиян имелся ряд факторов, сдерживавших приток переселенцев. Среди причин – быстрый рост цен на местную недвижимость при сохранении определенных рисков, связанных со спорным статусом полуострова; отсутствие в 2015–2019 гг. наземных транспортных коммуникаций между Крымом и остальной Россией.

Более однозначной была картина в сегменте международной миграции – все сельские территории и крупные (средние) городские центры Крыма во второй половине 2010-х гг. устойчиво пополняли свое население за счет миграционного взаимообмена с другими странами. Прежде всего вследствие положительного сальдо с Украиной. Так, 70,5–74,5 % положительного сальдо международной миграции Республики Крым в 2018–2019 гг. формировалось приезжими из Украины, для Севастополя этот показатель был еще выше (87–91 %).

Можно предположить, что во второй половине 2010-х гг. в Крым постепенно возвращалась часть населения, покинувшая полуостров в 2014 году. Об этом, в частности, свидетельствует и погодовая динамика притока международ-

Рис. 8. Соотношение основных компонент миграционной динамики населения городов и районов Крыма, 2015–2019 гг. (среднегодовой показатель, ‰)

ных мигрантов, максимальные размеры которого в большинстве городов и районов полуострова были зафиксированы в 2015–2016 гг., то есть в первые годы российского периода. Именно в данное время выехавшие из Крыма на Украину активно обустраивались на новом месте. И не сумевшие адаптироваться принимали решение вернуться на полуостров. В последующие годы такое возвратное движение заметно теряло в размерах, а с ним сокращались общие масштабы притока международных мигрантов. Тем не менее за первую «пятилетку» российского периода (2015–2019 гг.) положительное сальдо международной миграции у целого ряда центров (прежде всего Севастополя и приморских центров) и районов Крыма оказалось весьма значительным.

Причем даже в 2018–2019 гг. приток мигрантов (чистое сальдо) из Украины в Республику Крым все еще количественно превосходил российский миграционный приток (в 2018 г. на 24 % – соответственно 2,02 тыс. и 1,63 тыс. чел.; в 2019 г. на 20 % – 3,91 тыс. и 3,17 тыс. чел.). Следовательно, перемена государственного статуса полуострова не привела к одномоментному демонтажу сложившейся в 1990–2000-е гг. системы внешних миграционных потоков населения полуострова, хотя и запустила процесс их поступательной глубокой трансформации.

Благоприятные природные условия полуострова предопределяют его долгосрочное сохранение в группе российских регионов, привлекательных как для внутренних, так и внешних мигрантов. Но данная привлекательность представляет пространственно жестко зонированное качество, локализованное в пределах юго-западного, южного, юго-восточного побережья и территорий, отодвинутых от моря на глубину до 10– 20 км, а также включающее Симферополь и его окрестности. Именно этот ареал на всю обозримую перспективу будет иметь положительное миграционное сальдо, привлекая мигрантов из других районов Крыма, а также из десятков регионов России и стран ближнего зарубежья. Данное миграционное пополнение позволит полностью или в значительной степени компенсировать растущую естественную убыль населения полуострова, а возможно и несколько увеличивать его общий демографический потенциал.

Итак, геодемографическая динамика населения Крыма в постсоветский период имела сложный характер, неоднократно меняла свое направление, варьируя удельное соотношение естественной и миграционной компонент. Резуль- тирующей этого разнонаправленного многосоставного движения стало некоторое сокращение демографического потенциала, зафиксированное за последние 30 лет как на всем полуострове, так и в большинстве его городов и административных районов (см. табл. 2).

Демографическое соотношение крупных субрегионов полуострова в постсоветский период изменялось незначительно. Но отметим удельный рост населения Севастополя, фиксируемый уже в 1990–2000-е гг. и заметно усилившийся в российский период. Есть основания полагать, что устойчивым трендом в долговременной перспективе будет и нарастающая концентрация населения Крыма в широкой приморской зоне, охватывающей значительную часть западного, южного побережья и прилегающие территории.

Выводы

В геодемографической динамике населения Крыма в 1990–2010-е гг. можно выделить четыре этапа, три из которых относятся к украинскому периоду развития полуострова (первая половина 1990-х гг., вторая половина 1990-х – середина 2000-х гг.; вторая половина 2000-х – начало 2010-х гг.), и российский этап, начавшийся с 2014 года.

Геодемографическая динамика первой половины 1990-х гг. в значительной степени определялась ростом миграционной активности населения, обусловленной распадом СССР. Полуостров покидают не принявшие украинской государственности Крыма. Демографические потери увеличивает естественная убыль, связанная с быстрым ухудшением воспроизводственных характеристик крымского населения. Но масштабный приток на полуостров новых переселенцев (прежде всего крымских татар, численность которых за несколько лет увеличивается на 200 тыс. человек) полностью компенсирует данную убыль и даже позволяет увеличить население Крыма. Демографическая динамика его отдельных центров и районов определялась соотношением указанных разнонаправленных миграционных потоков. Сельские территории, ставшие основными средоточиями расселения крымских татар, заметно увеличили свой демографический потенциал. А значительная часть городов (в том числе приморских) население теряло.

В середине 1990-х гг. основная масса крымских татар переместилась из Средний Азии в Крым. Положительное сальдо миграции населе- ния полуострова быстро сокращается, и на втором этапе (конец 1990-х – первая половина 2000-х гг.) геодемографическая динамика Крыма задается масштабной естественной убылью – основной причиной устойчивой депопуляции населения полуострова, которая в эти годы характерна для большинства его городов и районов. Третий этап связан с улучшением показателей естественного воспроизводства населения Крыма (прежде всего рождаемости) и некоторым ростом миграционного притока. Сочетание данных двух трендов позволяет остановить депопуляцию, а в начале 2010-х гг. добиться минимального прироста населения полуострова.

Особенности российского этапа геодемог-рафической динамики Крыма задавались двумя многосоставными процессами. Миграционная активность определялась разнообразными последствиями перехода полуострова в состав России, а в сфере естественного воспроизводства центральную роль играло вступление в репродуктивный возраст малочисленной генерации первого постсоветского десятилетия, сопровождаемое быстрым падением рождаемости (как следствие, ростом масштабов естественной убыли).

Результирующей данных процессов стало фиксируемое в последние годы сохранение численности населения Крыма в определенном количественном коридоре. Данное «равновесное» состояние демографического потенциала, при котором естественная убыль, компенсируется миграционным притоком, с большой вероятностью может сохраниться как в ближайшем будущем, так и в среднесрочной перспективе (до 2030–2035 гг.).

Геодемографическая динамика первых 6 лет российского периода позволяет сделать вывод и о наличии тренда, связанного с постепенным ростом доли населения, расселенного на побережье и в приморской зоне шириной 15–20 км. В новых условиях, связанных с комплексной блокадой полуострова со стороны Украины, внутренний Крым, прежде всего его северные и северо-восточные районы, с большой вероятностью останутся зо-

Таблица 2

Динамика населения городов и районов Крымского полуострова, 1989–2020 гг., тыс. чел., %

|

Центры и районы |

1989 г. |

2001 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2020 г. |

Прирост/убыль за 1989–2020 гг., % |

|

Города |

||||||

|

Севастополь |

392,8 |

377,2 |

383,9 |

393,3 |

449 |

14,3 |

|

Симферополь |

360,0 |

358,1 |

363,3 |

352,4 |

362,3 |

0,7 |

|

Алушта |

58,9 |

52,2 |

52,3 |

52,3 |

55,3 |

-6,0 |

|

Армянск |

24,8 |

26,9 |

24,8 |

24,4 |

23,7 |

-4,4 |

|

Джанкой |

53,5 |

42,9 |

36,1 |

38,6 |

38 |

-28,9 |

|

Евпатория |

126,1 |

117,6 |

123,7 |

119,3 |

121,8 |

-3,4 |

|

Керчь |

174,4 |

158,2 |

145,3 |

147,0 |

151,5 |

-13,1 |

|

Красноперекопск |

31,1 |

30,9 |

29,7 |

26,3 |

24,9 |

-20,2 |

|

Саки |

38,7 |

28,5 |

23,4 |

25,1 |

24,7 |

-36,3 |

|

Судак |

15,4 |

14,5 |

15,5 |

16,5 |

16,5 |

7,1 |

|

Феодосия |

111,1 |

108,8 |

104,9 |

101,0 |

100,5 |

-9,6 |

|

Ялта |

163,2 |

139,6 |

142,1 |

133,7 |

139 |

-14,8 |

|

Районы |

||||||

|

Бахчисарайский |

88,2 |

92,5 |

91,6 |

90,9 |

88,8 |

0,7 |

|

Белогорский |

61,3 |

66,5 |

64,4 |

60,4 |

60,7 |

-1,0 |

|

Джанкойский |

79,4 |

82,3 |

74,0 |

68,4 |

64,8 |

-18,4 |

|

Кировский |

55,6 |

58,0 |

53,9 |

50,8 |

51,6 |

-7,1 |

|

Красногвардейский |

89,2 |

93,8 |

91,3 |

83,1 |

83,8 |

-6,1 |

|

Красноперекопский |

31,2 |

31,8 |

29,5 |

24,7 |

23,6 |

-24,2 |

|

Ленинский |

77,3 |

69,6 |

62,8 |

61,1 |

58 |

-25,0 |

|

Нижнегорский |

54,0 |

57,0 |

50,5 |

45,1 |

44 |

-18,6 |

|

Первомайский |

39,9 |

40,4 |

35,4 |

32,8 |

31 |

-22,4 |

|

Раздольненский |

36,1 |

37,2 |

34,3 |

30,6 |

30 |

-17,0 |

|

Сакский |

72,2 |

81,0 |

78,1 |

76,5 |

77 |

6,7 |

|

Симферопольский |

133,6 |

149,3 |

159,8 |

152,1 |

163,3 |

22,2 |

|

Советский |

35,3 |

37,1 |

34,4 |

31,9 |

31,3 |

-11,4 |

|

Черноморский |

34,3 |

34,1 |

32,1 |

30,5 |

30,5 |

-10,9 |

|

Весь Крым |

2 437,6 |

2 386 |

2 337,1 |

2 268,8 |

2 345,6 |

-3,8 |

ной устойчивой демографической депопуляции, которая со временем может трансформироваться в центральный фактор социально-экономической стагнации местных территориальных сообществ.

Таким образом, территория полуострова с течением времени может все более отчетливо «расслаиваться» на ареалы демографического роста, динамичного социально-экономического развития и достаточно обширные зоны социального запустения/деградации. Предотвращение данного сценария потребует от региональной власти серьезных усилий, разработки и реализации крупных программ развития периферийных субрегионов полуострова.

Список литературы Геодемографическая динамика населения Крыма: основные тренды и факторы постсоветского периода

- База данных муниципальных образований, 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi (дата обращения: 25.06.2021).

- Баранов А. В., 2018. Изменения этнической структуры населения Крыма в постсоветский период: дрейф идентичностей и миграционные процессы // Геополитика и экогеодинамика регионов. Т. 4 (14), вып. 3. С. 351–360.

- Водарский Я. Е., Елисеева О. И., Кабузан В. М., 2003. Население Крыма в конце XVIII – конце XX века : (Численность, размещение, этнический состав). М. : ИРИ РАН. 160 с.

- Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения областей республик СССР по полу и национальности. Крымская область, 1989. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ resp_nac_89php?reg=11 (дата обращения: 27.06.2021).

- Государственная служба статистики Украины. Население и миграция, 2001–2014. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата обращения: 27.06.2021).

- Итоги переписи населения в Республике Крым, 2015. М. : ИИЦ «Статистика России». 279 с.

- Назарук Н., 2020а. Правила воды: к какой реальности нужно привыкать крымчанам. URL: https://crimea.ria.ru/society/20200822/1118279041/Pravilavody-k-kakoy-r ealn osti-nuzh n o-pr ivykatkrymchanam_html?inj=1 (дата обращения: 30.06.2021).

- Назарук Н., 2020б. Ни воды, ни жизни: как умирает север Крыма. URL: https://crimea.ria.ru/society/20200717/1118498585/Ni-vody-ni-zhizni-kakumiraet-sever-Kryma.html?inj=1 (дата обращения: 30.06.2021).

- Сикач К. Ю., Щвец А. Б., 2019. Картографирование этнического пространства Крыма // Геополитика и экогеодинамика регионов. Т. 5 (15), вып. 3. С. 211–222.

- Статистическая информация Крымстата, 2014–2020. URL: http://crimea.gks.ru/wps/wcmconnect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Crimea/population/ (дата обращения: 25.06.2021).

- Сущий С. Я., 2018. Демографический потенциал и национальная структура населения Крыма: конец ХХ – середина XXI века // Региональная экономика. Юг России. № 4 (22). С. 139–149. DOI: 10.15688/re.volsu.2018.4.14.

- Сущий С. Я., 2019. Туристко-рекреационный комплекс Краснодарского края и республики Крым: тенденции постсоветского периода // Крымский научный вестник. № 4 (25). С. 5–16.

- Узнародов Д. И., 2018. Этносоциальные процессы в Крыму в постсоветский период: конфликтогенные факторы и исторические предпосылки // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказского региона. Общественные науки. № 3. С. 60–66.

- Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 г., 2001. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/ results/general/nationality/. (дата обращения: 30.06.2021).