Геодемографические и миграционные процессы в Астраханской области - тенденции первой четверти XXI века

Автор: Сущий С.Я.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются основные геодемографические тренды Астраханской области в первой четверти XXI века. В количественной и пространственной динамике населения региона выявлено три крупных периода, имеющих существенные различия по показателям естественного воспроизводства и миграционной активности (начало - середина 2000-х гг.; конец 2000 - середина 2010-х гг.; вторая половина 2010-х - начало 2020-х гг.). Зафиксированы особенности демографической динамики различных районов области, обусловленные национальной структурой и доминирующим вектором миграционной циркуляции местного населения. На протяжении всего постсоветского периода существовала устойчивая обратная корреляция между долей русских в отдельных территориальных сообществах и уровнем их естественной убыли. Масштаб и вектор миграционной динамики населения городов и районов определялись расстоянием до областной столицы и общим уровнем жизни в регионе. Установлено, что длительный период демографического равновесия (пульсации в коридоре 980-1 020 тыс. человек) сменился устойчивой депопуляцией населения региона. С этим процессом связано постепенное смещение Астраханской области за 2000-2010-е гг. в группу демографически неблагополучных регионов Юга России. Центральную роль в данном тренде играет сочетание растущих естественных потерь и масштабного миграционного оттока за пределы региона, обусловленного пониженным уровнем жизни и социально-экономического развития Астраханской области. Ускоренные темпы депопуляции региона с большой вероятностью сохранятся в ближайшей и среднесрочной перспективе. К 2035 г. его демографический потенциал может сократиться до 860-875 тыс. человек. Данный негативный тренд предполагает существенный рост управленческих усилий региональной власти по смягчению демографической проблемы.

Астраханская область, геодемографическая динамика, естественная убыль населения, миграционная активность, демографический прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149143863

IDR: 149143863 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.3.9

Текст научной статьи Геодемографические и миграционные процессы в Астраханской области - тенденции первой четверти XXI века

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2023. Геодемографические и миграционные процессы в Астраханской области – тенденции первой четверти XXI века // Региональная экономика. Юг России. Т. 11, № 3. С. 86–97. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

Астраханская область – стратегически важный российский регион, геоэкономическое значение которого существенно возросло в условиях резкого обострения противоречий между Российской Федерацией и коллективным Западом; необходимости кардинальной (и в сжатые сроки) трансформации системы торгово-экономических связей и транспортно-логистических коммуникаций Российского государства с мировым сообществом. Возможность данных масштабных реформ напрямую коррелирует с имеющимся демографическим потенциалом нижнеповолжского региона, со сложившейся в его пределах системой расселения и перспективами ее дальнейшей динамики в ближайшей и более отдаленной перспективе.

Несмотря на безусловную значимость человеческого потенциала в обеспечении устойчивого социально-экономического развития области, различные аспекты ее социодемографичес-кой проблематики редко привлекают внимание специалистов [Денисова, 2016; Розин, Сущий, 2011; Сущий, 2017; 2018]. Во многом формальным к решению геодемографических и рассе-ленческих проблем, стоящих перед Астраханской областью, остается и подход региональных властей, о чем наглядно свидетельствует проект Стратегии ее социально-экономического развития до 2035 г. [Стратегия социально-экономи- ческого ... , 2022]. В разделе, посвященном демографо-миграционным процессам в регионе в конце 2010-х – начале 2020-х гг., не учитывается общая проблематичность современной геодемог-рафической ситуации [Стратегия социально-экономического ... , 2022: 28–35]; фактически упускается из виду то, что вторая половина 2010-х гг. завершила 30-летний период демографического «плато», в течение которого численность населения области колебалась в узком коридоре 985– 1 020 тыс. человек. В результате региональный социум вошел в период затяжной естественной депопуляции, с большой вероятностью сопряженной с миграционным оттоком, способным существенно ускорить темпы общей демографической убыли населения.

Таким образом, анализ сложившихся в первых десятилетиях XXI в. геодемографических и миграционных трендов, особенностей количественной динамики областного населения представляет не только академический интерес, но приобретает важное практическое значение, становится необходимым элементом эффективного социально-экономического стратегирования всего региона и отдельных его территориальных сообществ. Статистико-информационной базой данного исследования являются материалы всесоюзных и всероссийских переписей населения, демографические ежегодники Росстата, статистика его регионального отделения, а также база данных муниципальных образований.

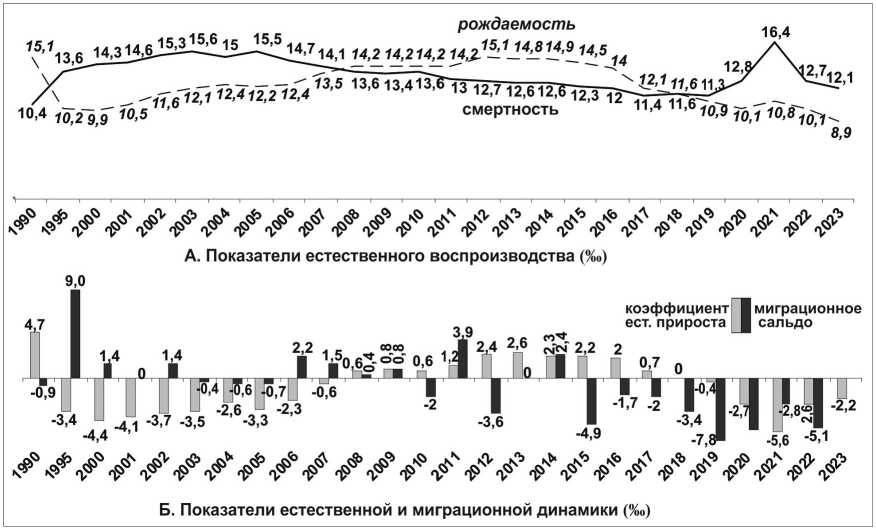

Основные демографо-миграционные тренды населения Астраханской области 2000-х – начала 2020-х годов

Начало постсоветского периода в Астраханской области, как и во всех других российских регионах, было связано с резким ухудшением показателей рождаемости и смертности населения. За 1990–1995 гг. его репродуктивная активность сократилась почти на 5 ‰, а коэффициент смертности прибавил более 3 ‰ (рис. 1а). К середине 1990-х гг. уровень естественной убыли достиг 3–4 ‰. Однако демографический потенциал региона за счет масштабного притока мигрантов продолжал увеличиваться, достигнув своего максимума в 1997 г. (1 020,5 тыс. человек). Таким образом, восходящий тренд, взявший начало в середине 1940-х гг., оборвался только на рубеже XXI века.

В геодемографической динамике Астраханской области первой четверти нового столетия выделяются три периода, заметно различающихся доминирующими тенденциями в сфере естественного воспроизводства и миграции населения.

Начало – середина 2000-х годов. В первой половине 2000-х гг. коэффициент среднегодовой естественной убыли сохраняется на уровне 3–4 ‰, но масштабы миграционного притока падают в несколько раз в сравнении с серединой 1990-х гг. и уже не компенсируют естественные потери. Население региона начинает сокращаться. Однако общие потери его в начале XXI в. остаются минимальными, не превышая 1–2 тыс. человек в год (1–2 ‰). И в отличие от двух других южнороссийских областей (Волгоградской и Ростовской) данная депопуляционная динамика не формирует устойчивого тренда. Сократившись к 2007 г. до 994,7 тыс., население Астраханской области в конце 2000-х гг. снова начинает расти.

Конец 2000 – середина 2010-х годов . Центральную роль в развороте демографического вектора играло естественное воспроизводство, прежде всего рождаемость, уровень которой в регионе вырос за десятилетие в 1,5 раза (с 9,9 ‰ в 2000 г. до 14,2–15,1 ‰ в 2010–2012 гг.). Таким образом, Астраханская область оказалась в группе российских регионов, в которых комплекс мер, предпринятых Федеральным центром по активизации репродуктивной активности населения, продемонстрировал максимальную эффективность.

Способствовала новому росту демографического потенциала и миграционная динамика. Согласно официальным данным после трехлетнего периода отрицательного миграционного сальдо (2003–2005 гг.) этот показатель снова выходит в положительную зону, и в целом чистый приток мигрантов в первом десятилетии XXI в.

Рис. 1. Характеристики демографической динамики населения Астраханской области, 1990–2023 гг., ‰ Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2023; Регионы России, 2006; 2022].

составил 4,1 тыс. человек (рис. 1б). Однако расчеты показывают, что его реальные масштабы были кратно выше. Население области за 2000– 2010 гг. сократилось на 2,3 тыс. человек (с 1 012,4 до 1 010,1 тыс.). Учитывая, что естественные потери за данный период составили 18 тыс. человек, положительное миграционное сальдо находилось в диапазоне 15,5–16 тыс. – в 3,5–4 раза превышая цифры официальной статистики.

Рост населения продолжился в первой половине 2010-х годов. Драйвером его оставалась естественная динамика, увеличившая за 2011– 2016 гг. демографический потенциал региона на 1,27 %. В 2015 г. население области, как и во второй половине 1990-х гг., превысило планку 1 020 тыс. человек. Однако по достижению данного рубежа вектор демографической динамики опять меняется на противоположный.

Вторая половина 2010-х – начало 2020-х годов. На этот раз разворот тенденции был обусловлен миграционным фактором. В отличие от большинства российских регионов, с 2015–2016 гг. вошедших в период нарастающей естественной убыли, в Астраханской области коэффициент естественного прироста оставался в положительной зоне до 2018 г., а ощутимо сместился в отрицательную область только в период пандемии COVID-19 (см. рис. 1б). Однако уже с 2015 г. устойчиво отрицательным становится миграционное сальдо. Согласно Росстату среднегодовой чистый отток населения из области в 2015–2022 гг. составлял 4,8 ‰. И общие механические потери за этот период достигли 23 тыс. человек, тогда как масштабы естественной убыли не превысили 6 тыс. человек [Регионы России, 2022].

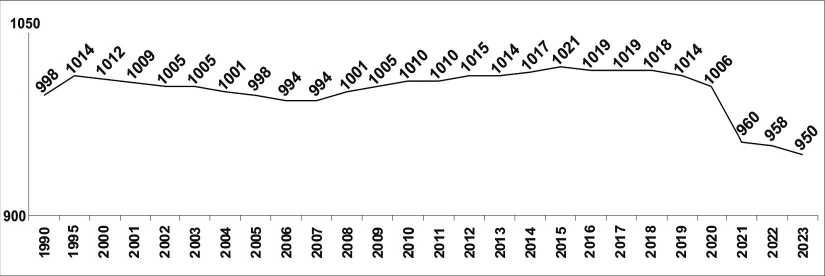

По данным текущего учета демографический потенциал региона к середине 2021 г. опустился до 988 тыс. человек. Однако перепись 2021 г. зафиксировала в области только 960 тыс.

жителей, что указывало на значительно более высокие темпы общей депопуляции в 2010-е гг., чем это оценивалось региональными органами учета естественной и механической динамики численности населения (рис. 2). Причины столь существенного расхождения требуют самостоятельного анализа. Но очевидно, что демографическая проблема оказалась в Астраханской области значительно более острой, поскольку за 2010– 2021 гг. вместо зафиксированной убыли в 2,2 % население сократилось на 5 %.

Принимая во внимание достаточно хорошую организацию учета естественного воспроизводства населения, можно предположить, что обнаруженные «сверхпотери» были связаны с механической динамикой – неучтенным миграционным оттоком. Но в этом случае суммарное отрицательное миграционное сальдо области за 2010–2021 гг. должно было составлять порядка 49,5–50 тыс. человек (4,5 ‰ в среднегодовом исчислении). Причем территориальный анализ обнаруживает, что почти вся эта механическая убыль относится к региональной столице, численность населения которой по данным переписи 2021 г. оказалась на 54 тыс. ниже текущей оценки (соответственно 475,6 и 530 тыс. человек). Но очевидно, что неучтенные миграционные потери населения Астрахани в 2010-е гг. не могли быть столь масштабными. Потеря 10 % населения должна была самым непосредственным образом сказаться на показателях основных сфер жизнедеятельности региональной столицы, однако социально-экономическая статистика Астрахани последних 10–15 лет не обнаруживает негативной динамики, неизбежной при столь серьезных масштабах депопуляции городского социума.

Таким образом, вопрос о причинах разительного расхождения данных по численности насе-

Рис. 2. Динамика численности населения Астраханской области, 1990–2023 гг., тыс. чел.

Примечание . Рассчитано по: [База данных ... , 2023; Регионы России, 2006; 2022].

ления областной столицы, полученных текущим учетом и переписью 2021 г., остается открытым, но можно с полным основанием констатировать, что после 30-летнего демографического «плато» (пульсации в узком коридоре 985–1 020 тыс. чел.) население области вступило в период затяжной депопуляции, масштабы которой в текущем десятилетии, в случае реализации неблагоприятного динамического сценария, могут оказаться весьма значительными.

Демографическая динамика населения области в территориальном разрезе

Естественное воспроизводство . На протяжении всего постсоветского периода коэффициент естественной убыли населения в Астраханской области не опускался ниже 3,5–4,4 ‰. При этом период положительной естественной динамики, начавшийся во второй половине 2000-х гг., оказался наиболее затяжным среди русских регионов Юга России, растянувшись на 11 лет (рис. 1а). В целом по основным показателям естественного воспроизводства область плотно соотносилась с республиками Северного Кавказа и Калмыкией. Отметим, что и по «оперативности» репродуктивной реакции населения на стимулирующие меры, предпринятые Федеральным центром в 2007– 2009 гг., как и по суммарному коэффициенту рождаемости на одну женщину (1,7–1,97 в 2015– 2020 гг.), Астраханская область также в первую очередь корреспондировала именно с республиканскими социумами южного макрорегиона, что вполне закономерно, учитывая значительный удельный вес, занимаемый в этнической структуре ее населения национальными меньшинствами. По данным переписи 2021 г. русские составляли только 57 % жителей области (а без учета тех, кто не указал своей национальности – 67,1 %).

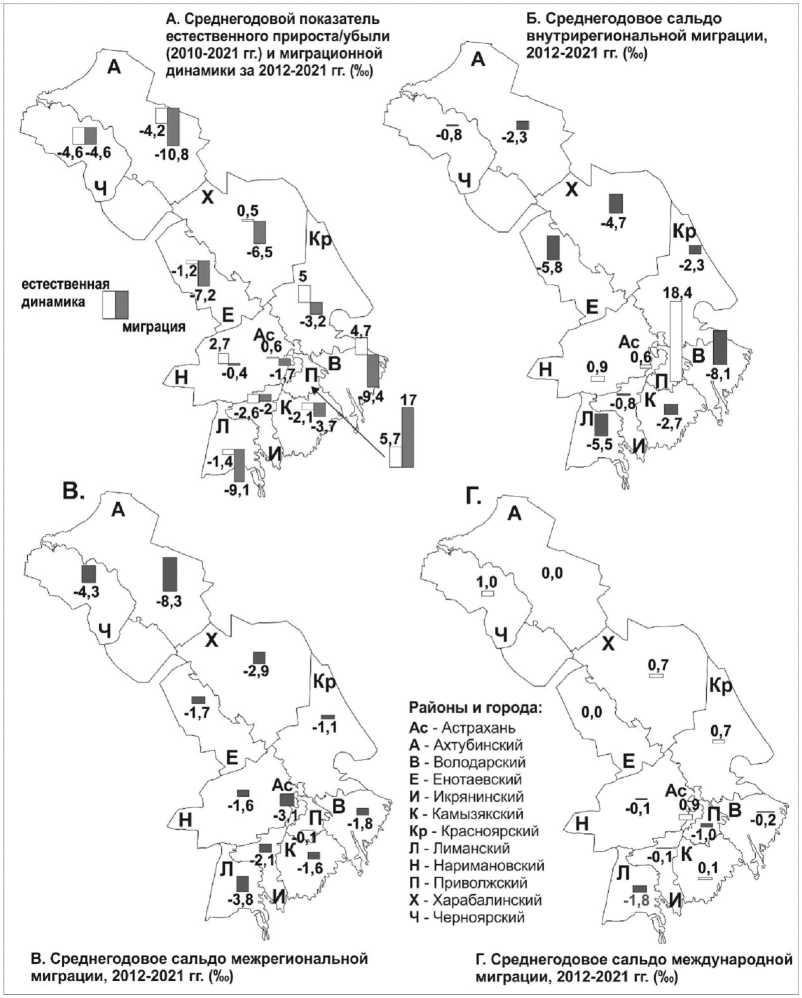

Крупные этнические общины были расселены в пределах региона весьма неравномерно. И анализ особенностей естественной динамики населения отдельных районов области в 2000– 2010-е гг. обнаруживал прямую зависимость от его национальной структуры. Наихудшие воспроизводственные показатели демонстрировали муниципальные образования, в которых отчетливо доминировали русские, составляя в них более 70 % жителей (Ахтубинский, Черноярский, Икря-нинский, Лиманский районы). Показатель рождаемости на постсоветском пике (начало 2010-х гг.) не превышал в этих районах 10–12 ‰, сократившись к 2020–2021 гг. до 7,5–10 ‰. Коэффициент смертности колебался в пределах 14,5–16 ‰, задавая повышенный уровень естественной убыли, период которой к настоящему времени в двух районах (Ахтубинском, Черноярском) составляет уже 30 лет.

Обратной была ситуация в сельских районах с ощутимым перевесом в национальной структуре населения крупных этнических общин (прежде всего, казахов и татар). В Володарском, Приволжском, Красноярском районах, в которых доля русских составляла только 28–38 %, среднегодовой коэффициент рождаемости у местного населения был выше на 4–5 ‰, а смертность на такую же величину ниже, чем в преимущественно русских муниципальных образованиях. Как результат, естественный прирост сохранялся на протяжении всего постсоветского периода, вплоть до 2021 г. (только на пике ковидной пандемии смертность незначительно превысила рождаемость).

Таким образом, этнокультурный фактор задавал повышенную амплитуду внутрирегиональных различий воспроизводственных показателей – коэффициенты рождаемости и смертности населения отдельных районов области устойчиво различались на 30–40 %, определяя разнонаправленные векторы их естественной динамики. Если в Приволжском, Красноярском и Володарском районах в 2010-е гг. среднегодовой прирост населения составлял 4,7–5,7 ‰, то в Ахтубинс-ким и Черноярском фиксировалась его убыль в размере 4,2–4,7 ‰ (рис. 3).

Миграционная динамика . Существенным образом влияло на демографическую динамику отдельных территориальных сообществ области и механическое движение населения. В 2000-е гг. небольшой чистый миграционный приток фиксировался в ряде южных районов области, достигая максимума (6–7 ‰ в среднегодовом исчислении) в Приволжском и Наримановском, примыкавших к Астрахани. Устойчивый, но достаточно ограниченный (2–3 ‰ в год) отток населения наблюдался в Ахтубинском, Володарском, Ли-манском районах.

Разнонаправленные тенденции миграционной динамики различных территориальных сообществ области, характерные для «нулевых», к середине 2010-х гг. сменились формированием в пределах региона общего вектора. Миграционное сальдо практически всех городов и сельских районов становится отрицательным. Исключение составляли только ближайшие окрестности областной столицы – территории Приволжского района (см. рис. 3б).

Рис. 3. Естественная и миграционная динамика населения Астрахани и районов области, 2010-е – начало 2020-х годов Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2023].

Население Астрахани за 2010–2021 гг. в результате миграционной циркуляции тоже сократилось на 8,7 тыс. человек. Причем в рамках текущего демографического учета, не включающего 30-тысячную «сверхубыль» жителей областной столицы, обнаруженную переписью 2021 года. Центральную роль в миграционных потерях населения Астрахани в 2010-е гг. играл межрегиональный отток, существенно выросший во второй половине десятилетия (до 2–2,5 тыс. человек в год), к которому в период пандемии присоединился и чистый отток из областного центра международных мигрантов.

За 2010–2021 гг. в миграционном взаимообмене с другими регионами России Астрахань потеряла 16,5 тыс. человек, компенсировав только 3 тыс. за счет притока внутренних мигрантов. Однако основная масса жителей области, перебиравшихся в столичный субрегион из периферийных территориальных сообществ, осела не в областном центре, а в пределах Приволжского района, положительное миграционное сальдо которого по внутрирегиональному взаимообмену за 2010-е гг. оказалось в три раза выше, чем в Астрахани (8,9 тыс. человек).

Очевидно, что в предпочтениях внутренних мигрантов центральную роль играли материальные факторы – более доступные цены на жилую аренду или недвижимость в ближайших окрестностях Астрахани в сочетании с близостью столичного рынка труда и сферы потребительских услуг, всего столичного комплекса социокультурной и образовательной инфраструктуры.

Анализ внутрирегиональной географии перемещения областного населения в 2010-е гг. в качестве основного вектора обнаруживает переток в столичный субрегион жителей из южных и центральных районов, расположенных от Астрахани на расстоянии 70–150 км (Володарский, Ли-манский, Енотаевский, Харабалинский районы). В значительно меньшей степени такое перемещение было характерно для населения более близких к столице муниципальных образований (Икрянинский, Наримановский, Красноярский, Камызякский районы), либо максимально удаленных от нее территорий (Ахтубинский и Чер-ноярский районы) (рис. 3б). Показательно, что именно два последних имели в 2010-е гг. самый высокий уровень межрегионального оттока, что в полной мере объяснялось их пространственной сближенностью с Волгоградом – крупнейшим центром Нижнего Поволжья, до которого было 60–140 км (против 200–250 км до Астрахани).

Совокупного потенциала Астрахани было явно недостаточно для того, чтобы удерживать в зоне социально-экономического и социокультурного притяжения всю периферию своего региона. Впрочем, как уже отмечалось, в системной конкуренции с Москвой и ведущими центрами Юга России (Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Волгоградом) за наиболее «качественные» профессиональные подгруппы населения Астрахань проигрывала даже в своих собственных пределах, тем более отрицательное сальдо в межрегиональной циркуляции имели остальные города и сельские районы области. Общие их потери за 2010–2021 гг. только по официальным данным составили 12,95 тыс. человек. В миграционном же взаимообмене с другими регионами России Астраханская область в 2010-е гг. потеряла 29,5 тыс. человек (около 3 % населения).

Таким образом, межрегиональные потери в последнее десятилетие являлись одним из основных факторов масштабной демографической депопуляции области и в целом сокращения ее человеческого потенциала. Однако в разработанной в 2021–2022 гг. региональной Стратегии развития до 2035 г. раздел, посвященный миграционным процессам, не дает даже краткого анализа сложившейся в последние годы ситуации, ог- раничиваясь формальной констатацией того, что «наблюдается негативное влияние миграционного оттока граждан на численность населения в регионе... происходит отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы из-за более широкого спектра рабочих специальностей» [Стратегия социально-экономического ... , 2022: 31, 38].

В действительности речь идет о куда более широком и системном явлении, связанном с пониженным уровнем зарплат и общего качества жизни в Астраханской области в сравнении с большинством других российских регионов (в том числе и в пределах Юга России). Данное обстоятельство вынуждает искать работу за пределами области не только элитных специалистов, но и представителей массовых профессий.

Международная миграция, которая во многих других российских регионах позволяла хотя бы частично компенсировать миграционные потери местного населения, в большинстве сельских районов Астраханской области в 2010-е гг. имела сальдо, близкое к нулю (5–10 человек за год), а в Лиманском и Приволжском было отрицательным (–50–60 человек за год). Только сам областной центр притягивал к себе международных мигрантов. Но их чистый приток в центр за десятилетие ограничился 4,7 тыс. человек.

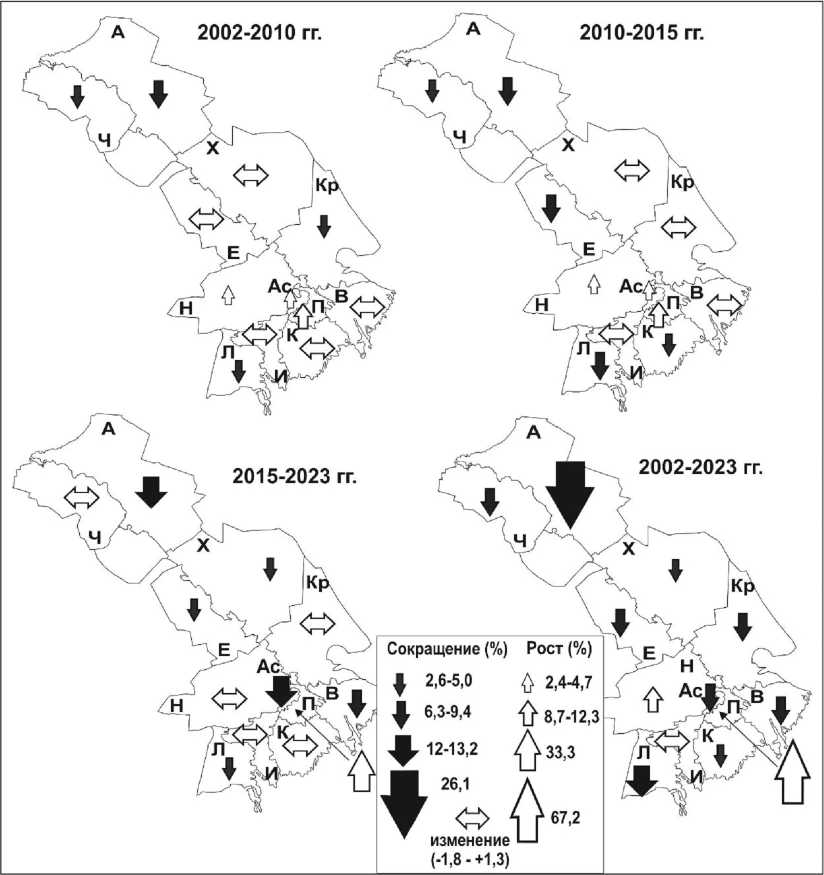

Демографическая динамика – реалии, ближайшие и среднесрочные перспективы

Для самой значительной части территории Астраханской области первая четверть XXI в. в целом стала периодом демографических потерь (см. рис. 4). За 2000–2023 гг. сократилось население областной столицы, 4 из 5 других городских центров, 9 из 11 сельских районов. Максимальные темпы демографической депопуляции демонстрировал Харабалинский район, в котором значительные масштабы естественной убыли сочетались с устойчивым интенсивным миграционным оттоком.

В начале XXI в. район потерял более четверти своего демографического потенциала, а за 1989–2023 гг. его население сократилось на 35,5 % (сельская поселенческая сеть района за этот период утратила 40 % жителей). Между тем демографические потери остальных сельских районов области были существенно ниже (в большинстве территориальных сообществ они ограничивались 6–8 %), в отличие, например, от Волгоградской и Ростовской областей, в которых региональные зоны глубокой депопуляции сельских территорий к настоящему времени занимают уже значительные площади.

Однако современная демографическая динамика немалых сельских поселений, расположенных в различных районах Астраханской области, свидетельствует о том, что ситуация быстро меняется в худшую сторону. В 9 сельсоветах, расположенных в 4 районах региона, население за 2019–2023 гг. сократилось на 20–40 %, еще в 16 (5 районов) – на 10–20 % (см. табл. 1). Можно предположить, что помимо сверхсмертности, связанной с пандемией (2020–2022 гг.), столь значительные масштабы демографических потерь были обусловлены существенной недооценкой убыли населения текущим демографическим учетом. Реальные масштабы сокращения населения были зафиксированы переписью 2021 г. и в действительности могли относиться не только к четырем последним годам, а к периоду 2010– 2023 годов. Но даже это уточнение не снимает проблему быстрой депопуляции десятков сельских поселений области, расположенных в половине ее районов.

Еще более актуализирует комплексную проблематику сокращения регионального демографического потенциала непрерывно идущее в Астраханской области с середины 2010-х гг. сжатие группы репродуктивных женщин. Данное обстоятельство вполне обоснованно обозначено в Стратегии-2035 г. как центральный фактор сокращения уровня рождаемости. Указывается, что за

Рис. 4. Количественная динамика населения Астрахани и районов области, 2002–2023 гг., %

Примечание . Рассчитано по: [База данных ... , 2023; Всероссийская перепись населения ... , 2002; 2010; Регионы России, 2006; 2022].

2012–2022 гг. численность женщин фертильного возраста (15–49 лет) в регионе сократилась на 11 % (с 256,7 до 228,6 тыс. человек) [Стратегия социально-экономического ... , 2022: 65]. Однако порядка 80–85 % рождений в современном российском обществе приходится на группу женщин в возрасте 19–35 лет, которая и должна учитываться при анализе текущей динамики и прогнозе кратко- и среднесрочных перспектив репродуктивной активности населения области.

Оценка количественной убыли данной женской возрастной группы Астраханской области обнаруживает куда более значительные масштабы. В 2010-е гг. она потеряла 21,5 %, сократившись со 124,8 до 97,9 тыс. человек. Но и первая половина 2020-х гг. будет связана с дальнейшим интенсивным сокращением. К 2025 г. численность женщин наиболее активного детородного возраста опустится до 80,5 тыс. (сокращение за 2020–2025 гг. на 17,2 %). И коэффициент рождаемости населения в области в первой половине 2020-х гг. с большой вероятностью может сократиться еще на 15–20 % (до 8–8,5 ‰). Это полностью согласуется с расчетными оценками специалистов Госкомстата РФ и подтверждается текущим учетом (в первом квартале 2023 г. уровень рождаемости составил в области 8,9 ‰, потеряв по сравнению с предыдущим годом более промилле) (см. рис. 1а).

Ближайшие и среднесрочные перспективы демографической динамики области (2020-е – первая половина 2030-х гг.)

В целом естественная динамика населения Астраханской области в начале 2020-х гг. проте- кала в диапазоне между средним и низким (негативным) прогнозным сценариями Госкомстата РФ. При сохранении данной траектории на ближайшие 7–8 лет коэффициент естественной убыли в середине 2020-х гг. будет оставаться в пределах 3–3,5 ‰, в 2030 г. – в коридоре 3–4 ‰, что представляется наиболее вероятным вариантом естественной динамики на краткую и среднесрочную перспективу. При реализации такого сценария естественные потери населения области за 2023–2030 гг. составят 2–3 %, за 2031– 2035 гг. – 1,5–2 % (соответственно 19–28 и 13– 19 тыс. человек).

Весьма пессимистически выглядят прогнозы Госкомстата РФ и в оценке механического движения населения региона. Согласно всем трем сценариям предстоящие 10–15 лет будут связаны с его устойчивым и достаточно активным оттоком (в диапазоне 2,5–5,5 тыс. человек за год). Общие масштабы потерь за 2023–2030 гг. могут составить 28–43 тыс., а за 2023–2035 гг. – достигнуть 43–67 тыс. человек (см. табл. 2).

Сравнение реальных масштабов миграционного оттока в начале 2020-х гг. с данными расчетными оценками обнаруживает реализацию позитивного сценария, сохранение которого на 10– 12 лет позволит несколько сократить масштабы потерь. Тем не менее в текущем десятилетии отток будет сохраняться в качестве основного фактора демографической убыли населения региона, а взаимоналожение масштабных механических и естественных потерь будет задавать устойчиво высокие темпы общей депопуляции. За 2023–2030 гг. численность областного населения может сократиться на 47–55 тыс. человек, в 2031–2035 гг. – еще на 28–34 тысяч.

Таблица 1

Динамика населения сельсоветов, пгт и рабочих поселков по районам области, 2019–2023 гг., %

|

Районы |

Убыль |

–3–+3 |

Рост |

|||||

|

31–41 |

20–26 |

10–20 |

3–10 |

3–10 |

10–20 |

20–32 |

||

|

Ахтубинский |

3 |

1 |

5 |

1 |

3 |

2 |

||

|

Володарский |

2 |

4 |

7 |

3 |

2 |

3 |

1 |

|

|

Енотаевский |

1 |

1 |

3 |

2 |

2 |

4 |

2 |

|

|

Икрянинский |

1 |

3 |

2 |

6 |

1 |

|||

|

Камызякский |

3 |

6 |

5 |

1 |

||||

|

Красноярский |

2 |

5 |

1 |

|||||

|

Лиманский |

2 |

1 |

2 |

|||||

|

Наримановский |

1 |

1 |

1 |

2 |

4 |

3 |

||

|

Приволжский |

1 |

1 |

4 |

4 |

2 |

|||

|

Харабалинский |

1 |

4 |

5 |

|||||

|

Черноярский |

2 |

|||||||

Примечание. Рассчитано по: [База данных ... , 2023].

Таким образом, к 2030 г. демографический потенциал региона может опуститься до 895–905 тыс. человек, а в 2030 г. составит 860–875 тысяч.

Самостоятельная проблема, требующая изучения, – основные направления пространственного смещения демографического потенциала области. С конца ХIХ – начала ХХ в. доминирующим геодемографическим трендом Нижнего Поволжья являлось постепенное «стяжение» местного населения в столичный субрегион (Астрахань с прилегающими сельскими территориями), а также в южные приморские районы. За 1959–1989 гг. доля Астрахани в населении области выросла с 42 до 51 %. В постсоветский период данные тенденции трансформировались в процесс метрополизации внутреннего пространства, характерный для большинства российских регионов [Дружинин, 2009]. Согласно данным Росстата ареал динамичного демографического роста в 2000–2010-е гг. в области фактически ограничивался Астраханью и сопредельным Приволжским районом. За 1989–2020 гг. их совокупная доля в населении региона выросла с 54,9 до 57,8 % (самой столицы – с 51 до 52,8 %) (рассчитано по: [Регионы России, 2006; 2022]).

Однако результаты переписи 2021 г. фактически отрицают наличие данного геодемографи-ческого тренда, по крайней мере, в последние 10– 15 лет. И скорее говорят об опережающей депопуляции областной столицы в 2010-е годы. Но данный вывод, как отмечалось, не согласуется с остальной статистикой, фиксирующей динамику производственного сектора, жилого строительства, потребительского рынка и всей сферы услуг региона, которая свидетельствует о дальнейшей концентрации социально-экономической активности и социодемографического потенциала в столичном субрегионе. Даже если абсолютные размеры населения последнего сокращались (что весьма вероятно), доля регионального населения, сосредоточенного в Астрахани, едва ли снижалась.

Повторимся, данный аспект современной геоде-мографической динамики Астраханской области нуждается в дополнительном детальном анализе.

Выводы

На протяжении двух первых десятилетий постсоветского периода Астраханская область входила в число демографически благополучных регионов Юга России. Масштабный миграционный приток обеспечивал рост ее населения до 1998 г., а пониженный уровень естественной убыли определил ограниченные демографические потери в первой половине – середине 2000-х годов. Самым продолжительным среди русских областей и краев Южного макрорегиона оказался в Астраханской области и последующий период естественного роста населения. Однако фиксируемый в ней с середины 2010-х гг. устойчивый, значительный по размерам миграционный отток, уже к началу 2020-х гг. резко актуализировал демографическую проблему.

Тем более что перепись 2021 г. обнаружила в области на 30 тыс. жителей меньше, чем оценивал текущий демографический учет. Данная «недостача», по всей вероятности, относилась к неучтенным механическим потерям населения, еще больше увеличивая вклад миграционного фактора в депопуляцию области. Но нарастающие темпы последней были связаны и с ростом естественной убыли. Совмещение данных двух негативных трендов способствовало быстрому переходу области в число демографически неблагополучных.

Если в 2000-е гг., за вычетом Краснодарского края, Астраханская область была единственным регионом Юга России, сумевшим сохранить численность населения, то в 2010-е гг. по темпам демографических потерь она уже превосходила все остальные регионы ЮФО, исключая Калмыкию (за 2010–2023 гг. демографический потенциал области сократился на 6 %). Причем

Таблица 2

Миграционная динамика населения Астраханской области 2020–2035 гг. (сальдо, тыс. чел.)

|

Варианты прогноза |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2020– 2022 гг. |

2023– 2025 гг. |

2026– 2030 гг. |

2023– 2030 гг. |

2031– 2035 гг. |

2023– 2035 гг. |

|

Низкий |

–4,38 |

–4,19 |

–4,06 |

–12,6 |

–11,5 |

–16,8 |

–28,3 |

–14,3 |

–42,6 |

|

Средний |

–4,79 |

–4,64 |

–4,57 |

–14,0 |

–13,1 |

–19,6 |

–32,6 |

–17,0 |

–49,7 |

|

Высокий |

–5,22 |

–5,48 |

–5,55 |

–16,3 |

–16,8 |

–26,2 |

–43,0 |

–23,6 |

–66,7 |

|

Реальная динамика |

–5,12 |

–2,76 |

–4,82 |

–12,7 |

Примечание. Рассчитано по: [Предположительная численность населения ... , 2020].

перемещение региона в группу аутсайдеров с большой вероятностью представляет не краткосрочную флуктуацию, а устойчивое явление. Это, в частности, подтверждают и расчеты специалистов Госкомстата РФ, согласно которым именно Астраханская область, наряду с Волгоградской областью и Калмыкией, как в ближайшие годы, так и в среднесрочной перспективе будет характеризоваться повышенными темпами общей депопуляции. За 2023–2030 гг. потери могут составить 2,5 %, а за 2023–2035 гг. – 3,5–11 %. Наши расчеты согласуются с данными прогнозными оценками. До 2030 г. Астраханская область с большой вероятностью потеряет 4,7–5,8 %, а до 2035 г. – 8–9,5 % своего демографического потенциала.

Таким образом, региональным властям уже в ближайшие годы предстоит существенно нарастить усилия по решению демографической проблемы, что предполагает значительное расширение комплекса социальных мероприятий, направленных как на улучшение воспроизводственных показателей местного населения, так и ограничение масштабов миграционного оттока. Данные долговременные социодемографичес-кие приоритеты с целью успешного выполнения должны найти детальное отражение в Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года.

Список литературы Геодемографические и миграционные процессы в Астраханской области - тенденции первой четверти XXI века

- База данных муниципальных образований, 2023. URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi

- Всероссийская перепись населения 2002 года, 2002. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=42

- Всероссийская перепись населения 2010 года, 2010. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php? reg=36

- Денисова Г. С., 2016. Современные миграционные процессы в Южном федеральном округе // Наука Юга России. № 3. С. 101–110.

- Дружинин А. Г., 2009. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии. Ростов н/Д: ЮФУ. 288 с.

- Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 г.: стат. бюл., 2020. М.: Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285?print=1

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2005, 2006. М.: Росстат. 981 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2021, 2022. М.: Росстат. 1140 с.

- Розин М. Д., Сущий С. Я., 2011. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ – начало XXI в.). Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ. 358 с.

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года, 2022. URL: https://docs.cntd.ru/document/571051911

- Сущий С. Я., 2018. Динамика демографического потенциала Астраханской области – перспективы первой половины XXI века // Село России. № 1. С. 136–148.

- Сущий С. Я., 2017. Этнодемографическая структура населения Астраханской области – динамика постсоветского периода и перспективы первой половины XXI века // Этнокультурная ситуация региона: варианты и перспективы развития. Саратов: Сарат. источник. С. 105–112.