Геодезический контроль геометрических параметров антенно-мачтовых сооружений

Автор: Варфоломеев А.Ф., Шадрин К.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 24 т.3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена использованию геодезических методов контроля для обеспечения безопасности высотных инженерных объектов. В частности, исследован крен антенно-мачтового сооружения в г. Рузаевка. В результате были получены значения отклонений от вертикальной оси ствола башни.

Короткий адрес: https://sciup.org/147249010

IDR: 147249010 | УДК: 528.8:520.272.2

Текст научной статьи Геодезический контроль геометрических параметров антенно-мачтовых сооружений

В настоящее время возводится большое количество инженерных сооружений. В связи с этим существует проблема, связанная с проведением наблюдений за деформационными процессами. Ни одно строительство крупных сооружений не обходится без деформационных измерений. Также очень важное значение имеет контроль за уже построенными объектами. Деформационные измерения на сегодняшний день являются неотъемлемой частью геодезического контроля для обеспечения безопасности инженерных объектов.

В геодезии принято рассматривать деформацию как изменение положения объекта относительно его первоначального положения.

Геодезический контроль за деформациями сооружений производится с момента их возведения и продолжается при эксплуатации. Он подразумевает под собой комплекс измерительных и описательных мероприятий по выявлению величин деформаций и причин их возникновения. По результатам контроля выявляются закономерности, позволяющие прогнозировать процесс деформации и предпринимать меры для скорейшей ликвидации их последствий [1; 4].

Деформации возникают в связи с воздействием различных природных и техногенных факторов. Они могут влиять как на основание, так и на само сооружение. В основном деформации сооружений зависят от смещения пород в их основании. Эти смещения могут происходить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таким образом, для инженерных объектов геодезический контроль решает задачу изучения пространственно-временных процессов состояния объекта и отдельных его частей, а результаты геодезических измерений и наблюдений являются исходной основой для определения деформаций инженерных объектов [3-4; 7].

Материалами для исследования являются полевые данные, полученные в результате проведения геодезической съемки антенно-мачтового сооружения в г. Рузаевка.

В настоящее время число аварий значительно увеличилось. Это связано не только с перечисленными выше техническими причинами, но и с социально-экономическими условиями: экономия, небрежность, снижение уровня контроля на всех стадиях строительства и эксплуатации.

Проблема продления срока службы и увеличение надежности конструкций является важной хозяйственной задачей, так как эффективность вытекающих из ее решения мероприятий по предотвращению аварий не подлежит сомнению.

К сооружениям башенного типа относятся: дымовые и вентиляционные трубы, градирни, ректификационные колонны, грануляционные башни, копры над стволами шахт, водонапорные башни, радиотелевизионные антенные опоры, силосные башни и др.

Крен - наиболее характерный показатель общей деформации высокого сооружения. Он возникает из-за неравномерных осадок фундамента, изменения гидрогеологии несущих грунтов, тектонических и техногенных процессов, искривлений верхней части конструкции и других факторов [8].

Под контролем пространственного положения этих сооружений понимают определение отклонения осей сооружения от вертикали, определение абсолютной величины крена и его направления. Подобные деформации могут привести к потере устойчивости сооружения. Поэтому в проектах для высоких сооружений предусматриваются измерения этих деформаций, как при строительстве, так и особенно при их эксплуатации. По результатам таких измерений, при необходимости, могут разрабатываться профилактические меры для устранения увеличения крена и сохранения пригодности сооружения.

Существует значительное количество способов определения крена высоких зданий и сооружений башенного типа: по разности отметок осадочных марок, установленных на фундаменте или цокольной части сооружения; способ вертикального проектирования хорошо заметной верхней точки сооружения на горизонтальную рейку, закрепленную внизу сооружения; способ измерения горизонтальных углов на верхнюю точку сооружения; способ определения произвольных направлений или магнитных азимутов на образующие сооружения; способ определения прямоугольных координат (способ засечек) некоторой верхней точки сооружения [8].

С появлением систем спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС стали появляться способы определения крена высотных зданий и сооружений с помощью GPS-приемников и электронных тахеометров [10]. Внедрение GPS-технологий и электронных тахеометров позволило на порядок улучшить и совершенствовать технологию проведения топографо-геодезических съемок и инженерно-геодезических разбивочных работ [3; 5; 9].

В данном исследовании расчет значения крена башенного сооружения будет выполнен на основе метода, изложенного Г. Ф. Лысовым [2]. На полевом этапе выполнения данной работы был использован электронный тахеометр Leica TS 02.

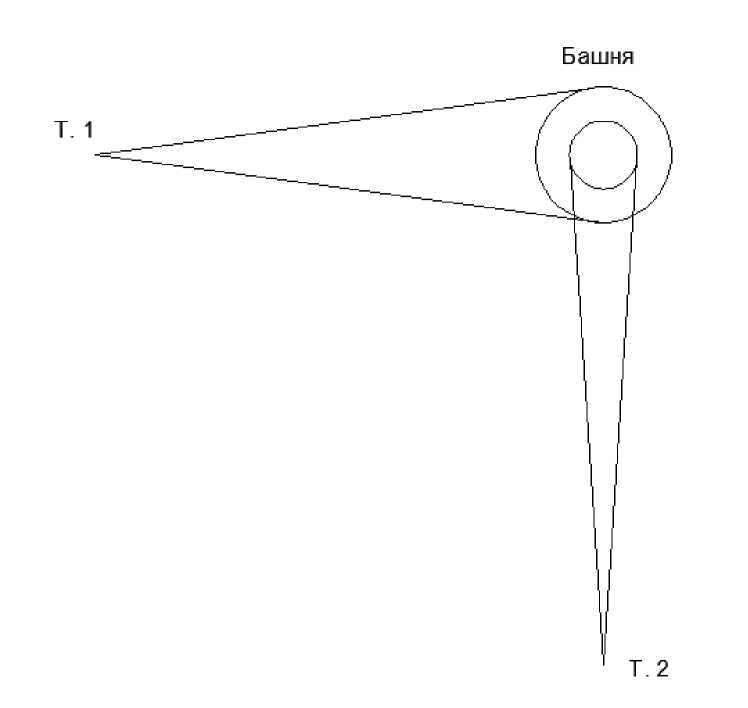

Определение крена башенного сооружения с помощью тахеометра осуществляют с двух станций Т 1 и Т 2 , выбранных на удалении от сооружения (Б) на расстоянии не менее ее высоты и на линиях Т 1 -Б и Т 2 -Б, примерно перпендикулярных друг к другу (см. рис. 1). Установив прибор на станции T 1 , приводят его в рабочее положение и наводят визирную ось зрительной трубы на ее левый и правый край в верхнем сечении и на две точки в нижнем сечении. Каждый раз берут отсчеты по горизонтальному кругу. Вычисляют среднее из этих отсчетов и значение отклонения от вертикальной оси ствола башни по направлению Б – Т 2 в линейной мере по формулам (1) и (2):

гт _ П1+П2 п _ П3+П4

ПН - “ ■ : (1)

_ (Пв-Пн I"

- — J (2)

где П 1 , П 2 , П 3 , П 4 – отсчеты по горизонтальному кругу при наведении соответственно на точки касательные к окружностям;

S – расстояние от тахеометра до центра сооружения, определенное с точностью до 0,5 м; (Пв — Пн) – разность средних отсчетов в угловых секундах;

р " = 206265"≈ 2*105".

Рис. 1. Определение крена башенного сооружения с двух станций.

Переводят зрительную трубу через зенит, повторяют измерения и вычисляют повторно значение отклонения от вертикальной оси ствола башни К’ 1 при другом положении вертикального круга. Разность (К 1 -К’ 1 ) должна быть в пределах 1 см. За окончательное значение отклонения принимают К ср . Аналогичные измерения выполняют после установки тахеометра на станции Т 2 , определяя отклонение К 2 сооружения в направлении Б-Т 1 . Затем вычисляют значение крена и его значение в угловой мере по формуле (3) [2].

К = ^ + KI (3)

где К1, К2 – средние значения отклонения от вертикальной оси ствола башни по направлениям Б-Т2 и Б-Т1;

К – величина крена дымовой трубы.

В результате проведенных угловых измерений были получены значения отклонений от вертикальной оси ствола башни на разных уровневых отметках. В таблице 1 представлены отклонения по оси X, а в таблице 3 по оси Y.

Таблица 1

Журнал угловых измерений и расчет отклонений от вертикальной оси ствола башни. Ось Х.

|

№ п/п |

Отм, м |

Круг тахеометра |

Угол (изм.) |

KL-KR |

Среднее |

Откл. |

Откл. |

Выше допуска |

|

град мин |

град мин |

град |

град |

мм |

мм |

|||

|

0 |

0 |

KL |

47 48.7 |

180 00.0 |

45.3517 225.3517 |

0 |

0 |

|

|

KR |

227 48.7 |

|||||||

|

KL |

42 53.5 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

222 53.5 |

|||||||

|

1 |

10 |

KL |

47 16.8 |

180 00.2 |

45.3400 225.3417 |

-0.0108 |

-14 |

-4 |

|

KR |

227 17.0 |

|||||||

|

KL |

43 24.0 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

223 24.0 |

|||||||

|

2 |

15 |

KL |

46 46.1 |

180 00.1 |

45.3533 225.3517 |

0.0008 |

1 |

|

|

KR |

226 46.0 |

|||||||

|

KL |

43 56.3 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

223 56.2 |

|||||||

|

3 |

22 |

KL |

46 23.2 |

180 00.0 |

45.3533 225.3525 |

0.0012 |

2 |

|

|

KR |

226 23.2 |

|||||||

|

KL |

44 19.2 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

224 19.1 |

|||||||

|

4 |

28 |

KL |

46 19.2 |

180 00.1 |

45.3500 225.3517 |

-0.0008 |

-1 |

|

|

KR |

226 19.3 |

|||||||

|

KL |

44 22.8 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

224 22.9 |

|||||||

|

5 |

33 |

KL |

46 13.7 |

180 00.0 |

45.3508 225.3500 |

-0.0013 |

-2 |

|

|

KR |

226 13.7 |

|||||||

|

KL |

44 28.4 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

224 28.3 |

|||||||

|

6 |

38 |

KL |

46 11.7 |

180 00.1 |

45.3700 225.3675 |

0.0170 |

22 |

|

|

KR |

226 11.6 |

|||||||

|

KL |

44 32.7 |

180 00.2 |

||||||

|

KR |

224 32.5 |

|||||||

|

7 |

43 |

KL |

46 08.2 |

180 00.0 |

45.3800 225.3808 |

0.0287 |

37 |

|

|

KR |

226 08.2 |

|||||||

|

KL |

44 37.4 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

224 37.5 |

Анализируя журнал угловых измерений по оси Х, можно установить, что только одно значение отклонения от вертикальной оси ствола башни не соответствует допустимому и превышает его на 4 мм.

По оси Y все значения отклонения от вертикальной оси ствола башни не соответствуют допустимым.

Таблица 2

Журнал угловых измерений и расчет отклонений от вертикальной оси ствола башни. Ось Y.

|

№ п/п |

Отм, м |

Круг тахеометра |

Угол (изм.) |

KL-KR |

Среднее |

Откл. |

Откл. |

Выше допуска |

|

град мин |

град мин |

град |

град |

мм |

мм |

|||

|

0 |

0 |

KL |

313 19.4 |

180 00.0 |

310.6850 130.6850 |

0 |

0 |

|

|

KR |

133 19.4 |

|||||||

|

KL |

308 02.8 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

128 02.8 |

|||||||

|

1 |

10 |

KL |

312 40.6 |

180 00.1 |

310.7033 130.7033 |

0.0183 |

22 |

12 |

|

KR |

132 40.7 |

|||||||

|

KL |

308 43.8 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

128 43.7 |

|||||||

|

2 |

15 |

KL |

312 13.9 |

180 00.2 |

310.7241 130.7225 |

0.0383 |

46 |

31 |

|

KR |

132 13.7 |

|||||||

|

KL |

309 13.0 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

129 13.0 |

|||||||

|

3 |

22 |

KL |

311 51.1 |

180 00.2 |

310.7667 130.7458 |

0.0712 |

86 |

64 |

|

KR |

131 50.9 |

|||||||

|

KL |

309 38.5 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

129 38.6 |

|||||||

|

4 |

28 |

KL |

311 47.3 |

180 00.2 |

310.7483 130.7467 |

0.0625 |

75 |

47 |

|

KR |

131 47.1 |

|||||||

|

KL |

309 42.5 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

129 42.5 |

|||||||

|

5 |

33 |

KL |

311 42.6 |

180 00.1 |

310.7550 130.7550 |

0.0700 |

84 |

51 |

|

KR |

131 42.5 |

|||||||

|

KL |

309 48.0 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

129 48.1 |

|||||||

|

6 |

38 |

KL |

311 37.5 |

180 00.1 |

310.7408 130.7425 |

0.0566 |

68 |

30 |

|

KR |

131 37.6 |

|||||||

|

KL |

309 51.4 |

180 00.1 |

||||||

|

KR |

129 51.5 |

|||||||

|

7 |

43 |

KL |

311 33.6 |

180 00.1 |

310.7525 130.7533 |

0.0679 |

82 |

39 |

|

KR |

131 33.7 |

|||||||

|

KL |

309 56.7 |

180 00.0 |

||||||

|

KR |

129 56.7 |

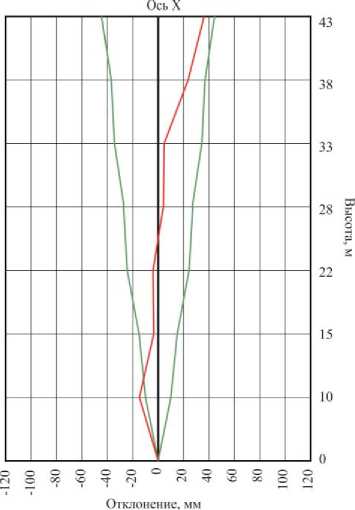

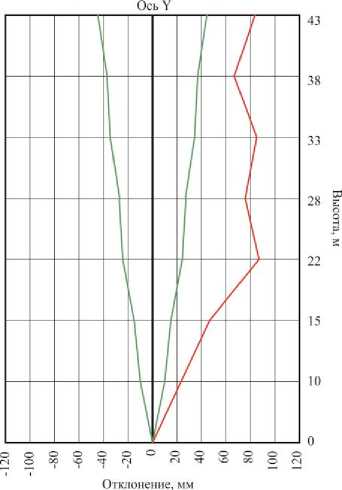

На основании полученных данных были составлены исполнительные схемы вертикальности ствола опоры по осям X и Y. Так, например, для оси X был построен график (см. рис. 2), где по горизонтальной оси были отложены значения отклонений в мм, рассчитанные в таблице 2, а по вертикальной оси значения высот в метрах. Соответственно была построена схема вертикальности ствола опоры по оси Y (см. рис. 3).

Исполнительная схема вертикальности ствола опоры г. Рузаевка Республики Мордовия

------- Допустимые значения отклонений

------- Отклонение от вертикальной оси ствола башни

Рис. 2. Исполнительная схема вертикальности ствола опоры по оси Х.

Исполнительная схема вертикальности ствола опоры г. Рузаевка Республики Мордовия

------- Допустимые значения отклонений

------- Отклонение от вертикальной оси ствола башни

Рис. 3. Исполнительная схема вертикальности ствола опоры по оси Y.

Так, на схемах вертикальности наглядно показано отклонение ствола опоры по двум осям от допустимых значений.

Далее на основе рассчитанных отклонений от вертикальной оси ствола башни по осям Х и Y, используя формулу (3) были рассчитаны значение крена во всех сечениях исследуемого сооружения. Полученные результаты были занесены в таблицу 3.

Таблица 3

Рассчитанные значения крена сооружения

|

№ пояса |

Отметка, м |

Значение крена, мм |

|

0 |

0 |

0 |

|

1 |

10 |

26 |

|

2 |

15 |

46 |

|

3 |

22 |

86 |

|

4 |

28 |

75 |

|

5 |

33 |

84 |

|

6 |

38 |

71 |

|

7 |

43 |

89 |

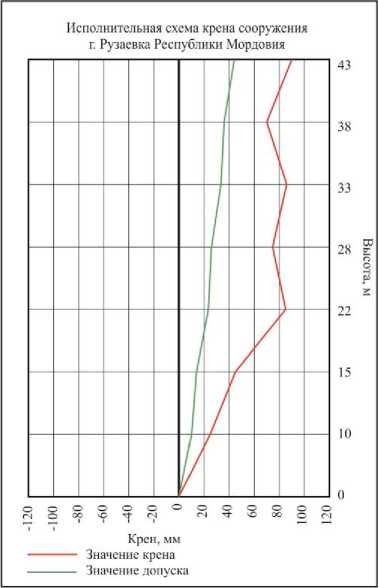

На основании полученных результатов была построена исполнительная схема крена сооружения (см. рис. 4),

Рис. 4. Исполнительная схема крена сооружения, где по горизонтальной оси были отложены значения крена в мм, рассчитанные в таблице 4, а по вертикальной оси – значения высот в метрах.

На данной схеме наглядно показано отклонение сооружения по двум осям от вертикальной оси ствола башни. Итоговые значения крена представлены в таблице 4, а также наглядно отображены в виде исполнительной схемы на рисунке 4.

Результаты выполненных геодезических измерений позволяют оценить безопасность высотных инженерных объектов, а впоследствии могут быть положены в основу разработки проекта по реконструкции антенно-мачтового сооружения.

Список литературы Геодезический контроль геометрических параметров антенно-мачтовых сооружений

- Ерофеев П. С., Манухов В. Ф., Меркулов А. И. Необходимость применения в учебном процессе навыков геодезического мониторинга зданий и сооружений в условиях городской застройки//Картография и геодезия в современном мире: мат-лы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры геодезии, картографии и геоинформатики Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Саранск, 1 декабря 2010 г./Отв. ред. В. Ф. Манухов. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. -С. 155-157. EDN: SJQQGJ

- Лысов Г. Ф. Учебная геодезическая практика: учеб. пособие. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. -132 с.

- Манухов В. Ф. Применение GPS-технологий в инженерно-геодезических разбивочных работах//Актуальные вопросы строительства: мат-лы Всероссийской науч.-тех. конф. -Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2006. -С. 336-337. EDN: WFHYXN

- Манухов В. Ф. Совершенствование методов топографических съемок и инженерно-геодезических работ с использованием современных технологий//Вестник Мордов. ун-та. -2008. -№ 1. -С. 105-108. EDN: SZCTPZ

- Манухов В. Ф., Коваленко А.К. Геодезический контроль за состоянием капитального здания ТЭЦ-3//ХХХ Огаревские чтения: мат-лы науч. конф. Естественные и технические науки. -Саранск, 2002. -С. 151-152.

- Манухов В. Ф., Разумов О. С., Спиридонов А. И. и др. Спутниковые методы определения координат пунктов геодезических сетей: учеб. пособие. -Изд.2-е, испр. и доп. -Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2011. -128 с. EDN: QKKZWB

- Манухов В. Ф., Тюряхин А. С. Глоссарий терминов спутниковой геодезии: учеб. пособие. -Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2006. -48 с. EDN: QKGGCJ

- Манухов В. Ф., Тюряхин А. С., Русаков В. А. Обследование и оценка технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений: учеб. пособие. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. -76 с. EDN: STPCIR

- Родькин И. А., Юртаев А. И., Манухов В. Ф. Создание опорной межевой сети GPS//Естественно-технические исследования. Теория, методы, практика. -Саранск, 2004. -С. 113-114. EDN: UJWWRT

- Уставич Г. А. Определение крена сооружений башенного типа GPS-приемниками и тахеометрами//Геодезия и картография. -2003. -№ 9. -С. 15-18.