Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона

Автор: Харахинов В.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Мультидисциплинарный подход к геодинамическому трехмерному расчленению кайнозойского осадочного чехла Охотоморской нефтегазоносной провинции с применением секвенсного анализа позволил обособить осадочные циклиты, формирующие автономные структурно-вещественные ассоциации, и установить их взаимосвязь с глобальными и региональными тектоническими и эвстатическими событиями, в свою очередь зависящими от глобальных пульсаций Земли в виде циклов плюмовой дегазации недр. На ранних стадиях плюмово-рифтогенных палеоцен-раннемиоценовых процессов создана горст-грабеновая инфраструктура палеотафрогенов - крупнейших структурных элементов региона, в последующем трансформированных в основные нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные субпровинции. В позднерифтогенное и пострифтовое время сформирован позднеолигоцен-четвертичный субплитный покров, перекрывший палеогеновую инфраструктуру и представленный трансгрессивно-регрессивными толщами, строение которых определено эвстатическими событиями. Начальные этапы их образования связаны со значительными повышениями уровня Мирового океана, субсинхронным углублением дна морских акваторий региона и накоплением осадков преимущественно глинистых формаций - региональных флюидоупоров. В период понижения уровня океана образуются регрессивные резервуарные циклиты. Эндодренажные структуры, созданные рифтогенными процессами и канализирующие глубинные флюидные потоки, активизируются на границах циклов в виде кратковременных структурных перестроек, преобразующих циклиты в автономные структурно-стратиграфические (нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные) комплексы; в плиоцен-четвертичные завершающие циклы геодинамического развития региона осадочные циклиты окончательно трансформируются в нефтеносные

Западная сибирь, нефть, тектоно-гидротермальная активизация, уран, периодичность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128804

IDR: 14128804 | УДК: 551.24 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-81-99

Текст научной статьи Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона

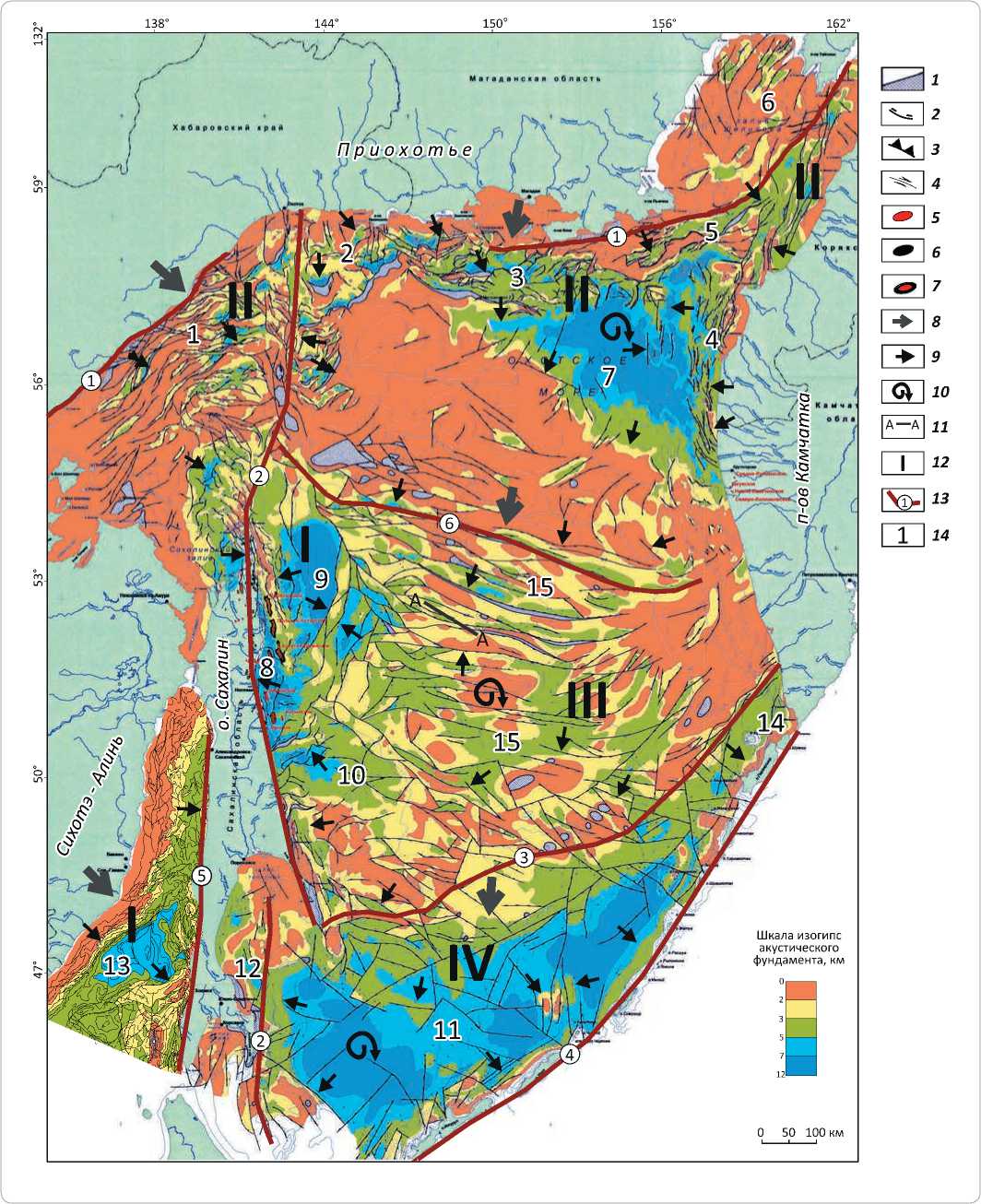

Основные выводы проведенного геодинамиче-ского анализа Охотоморского региона разработаны в результате интегрированной интерпретации обширного геолого-геофизического материала, накопленного в основном за последние полвека, информативность и глубинность которого повысились в XXI в. из-за внедрения в практику геолого-разведочных работ эффективных технологий [1]. Осадочные системы региона созданы за счет плюмово-рифтогенных и пострифтовых геодинамических режимов [2] в ареале действия Курило-Камчатского (Охотоморского) слэба — основного источника дефлюидизации недр [1], формирующего крупные плюмы — «строителей» инфраструктуры кайнозойского геологического пространства. Рифтогенная деструкция докайнозой-ского консолидированного субстрата, наиболее активная на ранних стадиях плюмово-рифтогенного режима, сопровождалась образованием грабеновых систем с большими объемами осадочного выполнения, в первую очередь в областях действия литосферных «швов» и разломных ограничений коромантийных блоков (рис. 1) [1]. Рифтовые системы, часто разделенные межрифтовыми поднятиями, сложены в основном односторонними грабенами. Судя по пространственному положению их крутых бортов (см. рис. 1), рифтогенное раскрытие происходило в условиях вращения по часовой стрелке Охотоморской плиты и отдельных коромантийных блоков и вызванных этим действием транстенсионных раздвиговых стрессов.

Геодинамические условия формирования рифтогенных систем

Плюмово-рифтогенные режимы способствовали формированию разуплотненных коромантийных сред, которым соответствуют раннекайнозойские эндодренажные системы рифтов , формирующие каналы для транспортировки глубинных флюидов и тепла, определяющие энергетику геодинамиче-ских процессов и сгруппированные в крупнейшие геодинамические элементы Охотоморского региона — палеотафрогены: Циркумсахалинский, Северо-Охотоморский, Центрально-Охотский и Курильский (см. рис. 1).

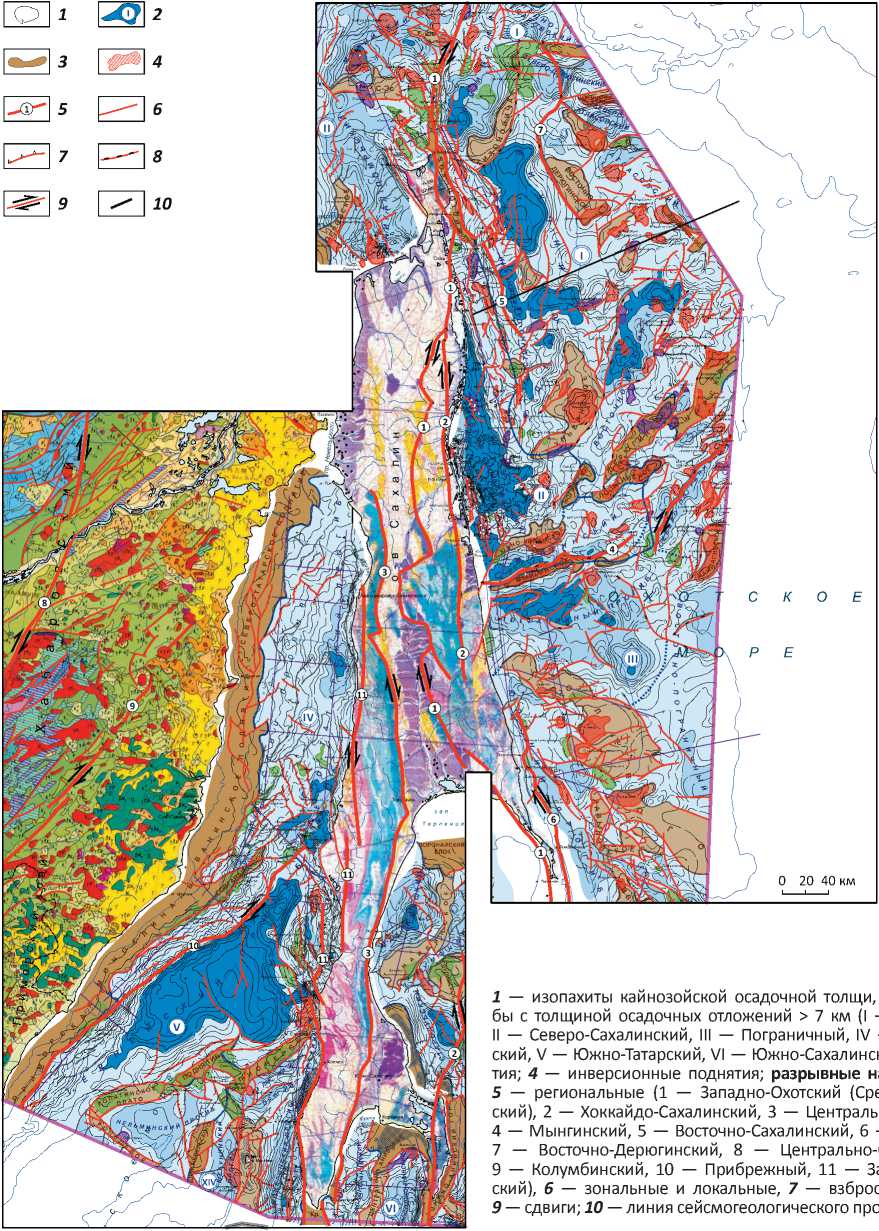

Циркумсахалинский палеотафроген протягивается в юго-западной части региона в субмеридиональном направлении на 1200 км при ширине, изменяющейся от 280 до 300 км. Стержневой основой палеотафрогена является Хоккайдо-Сахалинская шовная зона, разделяющая Амурскую и Охотоморскую плиты. В целом это литосферный блок шириной 100–150 км, отделенный от соседних Западно-Охот-

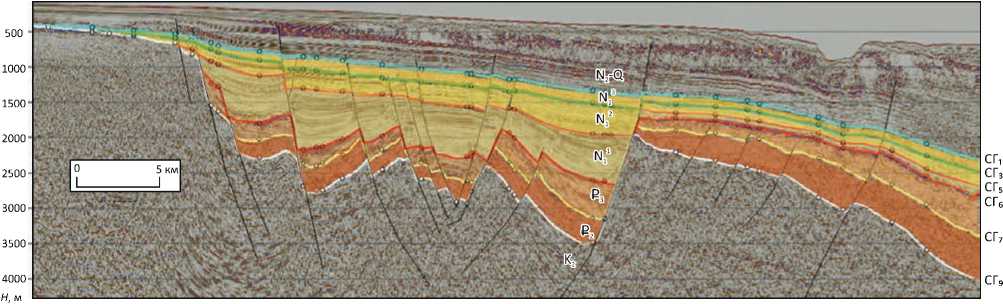

ской и Татарской рифтовых систем сверхглубинными сутурами, маркерами которых служат ультраос-новные интрузивные тела (см. рис. 1). Большинство геологов (В.Е. Хаин, Л.И. Красный и др.) к сутурам относят швы, разделяющие крупные блоки (геоблоки) земной коры и литосферы. Структурно-геодинамические условия формирования раннекайнозойской рифтогенной шовной зоны определяет транстенсивный тектогенез в области действия субмеридиональных сдвигов, в первую очередь Вос-точно- и Западно-Сахалинских систем сближенных литосферных и коромантийных разломов [3, 4]. Раскалывание литосферы плюмово-рифтогенными процессами в начале кайнозоя началось в сутур-ных зонах, которые можно отнести к материнским очагам рифтообразования . Западно-Охотская и Татарская рифтовые системы образованы роем односторонних грабенов, сонаправленных в сторону шовной зоны (рис. 2–4). Межрифтовые и внутри-рифтовые горсты ограничены дизъюнктивами в основном восточно-северо-восточного и северовосточного направлений, фиксирующими разрядку вращательных напряжений коромантийных блоков Охотоморской и Амурской плит.

Циркумсахалинский палеотафроген, представляющий крупнейшую эндодренажную систему, послужил основой для накопления мощных кайнозойских осадочных толщ, трансформированных в Северо-Сахалинский, Дерюгинский, Пограничный, Южно-Сахалинский, Западно-Сахалинский и Татарский бассейны, образующие одноименную нефтегазоносную субпровинцию (см. рис. 2).

Плюмово-рифтогенная деструкция литосферы, сформировавшая Северо-Охотоморский палео-тафроген , наиболее интенсивно проявлялась в области Северо-Охотской шовной зоны [1] в субширотной полосе шириной от 75 до 150 км и длиной до 1500 км в пределах Шантарского, Северо-Охотского и Шелихов-ского коромантийных блоков в виде пулл-апартовых односторонних грабенов, образующих ряд глубоких (до 6 км) трогов (рис. 5, 6). В пределах Западно-Камчатского коромантийного геоблока литосфера разрушалась за счет системы коромантийных разломов субмеридионального и северо-северо-восточного направлений, ориентированных дискордантно к Северо-Охотскому шву и контролирующих сеть присдви-говых грабенов (рис. 7, 8).

Северо-Охотоморский палеотафроген , представляющий собой крупнейшую эндодренажную систему, служил основой для накопления мощных осадочных толщ, трансформированных в Западно-Камчатский нефтегазоносный бассейн и

Рис. 1. Структурная карта поверхности акустического фундамента (по данным ОАО «Дальморнефтегеофизика», совмещенная со схемой основных и внутриблоковых направлений раннекайнозойских рифтогенных раздвиговых стрессов Охотоморского региона)

Fig. 1. Depth map over the acoustic basement surface (according to data from Dal’morneftegeofizika; the map is combined with the scheme of main and intrablock trends of the Early Cenozoic rift-related expansion stress in the Sea of Okhotsk region)

Усл. обозначения к Рис. 1

Legend for Fig. 1

1 — выходы поверхности акустического фундамента на дно моря; разрывные нарушения ( 2 – 4 ): 2 — сбросы, 3 — взбросы, 4 — сдвиги; месторождения ( 5 – 7 ): 5 — газовые, газоконденсатные, 6 — нефтяные, 7 — нефтегазоконденсатные; направления стрессов ( 8 , 9 ) 8 — основных, 9 — внутриблоковых; 10 — предполагаемые полюсы вращения коромантийных блоков; 11 — линия сейсмогеологического профиля (рис. 9); 12 — палеотафрогены (I — Циркумсахалинский, II — Северо-Охотоморский, III — Центрально-Охотский, IV — Курильский); 13 — осевые сутуры литосферных шовных зон (1 — Северо-Охотская, 2 — Суперсахалинская, 3 — Академическая, 4 — Курильская, 5 — Западно-Сахалинская, 6 — Кашеваровская); 14 — осадочные бассейны (1 — Шантар-ский, 2 — Охотско-Кухтуйский, 3 — Магаданский, 4 — Западно-Камчатский, 5 — Шелиховский, 6 — Гижигинский, 7 — Тинровский, 8 — Северо-Сахалинский, 9 — Дерюгинский, 10 — Пограничный, 11 — Южно-Охотский, 12 — Южно-Сахалинский, 13 — Татарский, 14 — Голыгинский, 15 — Центрально-Охотский)

1 — exposures of acoustic basement surface at the seafloor; faults ( 2 – 4 ): 2 — normal faults, 3 — reverse faults; 4 — strike-slip faults; fields ( 5 – 7 ): 5 — gas, gas condensate, 6 — oil, 7 — oil and gas condensate; stress directions ( 8 , 9 ) 8 — main, 9 — intrablock; 10 — supposed poles of mantle-crust blocks rotation; 11 — line of geoseismic profile (Fig. 9); 12 — paleotaphrogen (I — Circumsakhalinsky, II — North Okhotomorsky, III — Central Okhotsky, IV — Kuril’sky); 13 — axial sutures of lithosphere suture zones (1 — North Okhotsky, 2 — Supersakhalinsky, 3 — Akademichesky, 4 — Kuril’sky, 5 — West Sakhalinsky, 6 — Kashevarovsky); 14 — sedimentary basins (1 — Shantarsky, 2 — Okhotsko-Kukhtuisky, 3 — Magadansky, 4 — West Kamchatsky, 5 — Shelikhovsky, 6 — Gizhiginsky, 7 — Tinrovsky, 8 — North Sakhalinsky, 9 — Deryuginsky, 10 — Pogranichny, 11 — South Okhotsky, 12 — South Sakhalinsky, 13 — Tatarsky, 14 — Golyginsky, 15 — Central Okhotsky)

Шантарский, Охотско-Кухтуйский, Магаданский, Шелиховский, Тинровский и Гижигинский потенциально нефтегазоносные бассейны, образующие Северо- Охотскую нефтегазоносную субпровинцию .

Центрально-Охотский и Курильский палео-тафрогены соответствуют одноименным потенциально нефтегазоносным субпровинциям. В первом случае это сеть неглубоких грабенов, разделенных крупными межрифтовыми поднятиями, во втором — Южно-Охотский, Срединно-Курильский и Голыгин-ский раннекайнозойские троги, трансформированные в потенциально нефтегазоносные бассейны (рис. 9).

Геодинамические условия формирования осадочных комплексов

Кайнозойские осадочные толщи Охотоморского региона отличаются дискретностью и периодичностью (цикличностью) сформировавших их процессов. По мнению ряда авторитетных геологов, эти особенности строения осадочных комплексов обусловлены импульсами дегазации Земли [5] и колебаниями уровня Мирового океана [6], соответствующими этапам эндогенной активности Земли. Структурно-геодинамические условия формирования осадочных комплексов региона контролируется энергоемкостью импульсов плюмовой дегазации [2]. На ранних стадиях образования осадочной вертикали мощная глубинная энергия плюмов формирует эндодренаж-ные системы палеотафрогенов, в дальнейшем, по мере угасания ее активности, особенно в пострифтовое время, когда контрастность деформаций резко снижается, флюидодинамические процессы концентрируются в наиболее проницаемых зонах (разломных, субвертикальной дезинтеграции и дилантанси-онного разуплотнения среды).

Особенности строения охотоморских осадочных бассейнов, выявленные многолетними исследованиями коллективов геологов о-ва Сахалин, п-ова Камчатка, Москвы и Cанкт-Петербурга, создавших биостратиграфическую и литологическую основы нефтегазовой геологии региона под руководством Ю.Б. Гладенкова (ГИН РАН), Л.С. Жидковой, Л.С. Маргулиса (ВНИГРИ), Н.А. Волошиновой, Г.С. Мишакова (СО ВНИГРИ), Б.А. Сальникова (СахалинНИПИмор-нефть), освещены в многочисленных работах; часть справочного материала из них [3, 7–14] использована при геодинамических построениях. К фундаментальным особенностям относятся: одностороннее заполнение бассейнов осадками; стратиграфические границы, часто не соответствующие литологическим; масштабное возрастное скольжение фаций; недостаточная эффективность палеонтологических данных в многокилометровых толщах небольшого возрастного диапазона (рис. 10, 11). В этих условиях затруднено сопоставление даже близко расположенных разрезов.

Эффективным методом стратификации осадочного разреза, межрегиональной хронострати-графической корреляции осадочных комплексов и выявления их геодинамической природы является секвенсный анализ. Секвенс-стратиграфическая концепция представляет собой новый мультидисципли-нарный раздел геологии, интегрирующий дискретную геологическую, скважинную и сейсмическую информации 1 [15–17]. Метод базируется в основном на значительном повышении информативности и глубинности сейсморазведочных материалов в конце ХХ в. и начале XXI в. из-за внедрения новых технологий суперкомпьютерной обработки сейсмоданных. Появилась возможность визуализировать и воочию наблюдать внутреннюю структуру осадочных тел, их взаимоотношения, иерархию структурно-стратиграфических подразделений в пределах бассейнов и региона. На основе огромного объема фактического материала было выявлено, что формирование стра-

Рис. 2. Тектоническая карта Циркумсахалинской нефтегазоносной субпровинции. Геологическая основа Сихотэ-Алиня — Геологическая карта Приамурья и сопредельных территорий масштаба 1 : 1 500 000 (Красный Л.И., Юньбяо П., 1996), о-ва Сахалин — Геологическая карта о-ва Сахалин масштаба 1 : 500 000 (Семенов Д.Ф., Сальников Б.А., Харахинов В.В., 1994)

Fig. 2. Tectonic map of the Circumsakhalinsky Petroleum Subprovince. Geological base of Sikhote Alin — Geological map of Priamurye (Outer Manchuria) and neighbouring territory, scale 1 : 1 500 000 (Krasnyi L.I., Yun'byao P., 1996), Sakhalin Island — Geological map of the Sakhalin Island, scale 1 : 500 000 (Semenov D.F., Sal’nikov B.A., Kharakhinov V.V., 1994)

20 40 км изопахиты кайнозойской осадочной толщи

— бы с толщиной осадочных отложений > 7 км (I

Северо-Сахалинский, III

Пограничный, IV

II

—

— ский, V

Южно-Татарский, VI

Южно

—

— тия; 4

инверсионные поднятия; разрывные

— региональные (1

Западно-Охотский

—

— ский), 2

Хоккайдо-Сахалинский, 3

—

—

Мынгинский, 5

Восточно-Сахалинский, 6

—

—

Восточно-Дерюгинский, 8

Центрально

—

—

Колумбинский, 10

Прибрежный, 11

—

—

— ский), 6

зональные и локальные, 7

—

—

9 — сдвиги; 10 — линия сейсмогеологического

Усл. обозначения к рис. 2, окончание.

Legend for Fig. 2, end.

1 — isopachs od Cenozoic sedimentary sequence, km; 2 — troughs with the depth of sediments > 7 km (I — Deryuginsky, II — North Sakhalinsky, III — Pogranichny, IV — North Tatarsky, V — South Tatarsky, VI — South Sakhalinsky); 3 — highs; 4 — inverted highs; faults ( 5 – 9 ): 5 — regional (1 — West Okhotsky (Middle Sakhalinsky), 2 — Khokkaido-Sakhalinsky, 3 — Central Sakhalinsky, 4 — Mynginsky, 5 — East Sakhalinsky, 6 — Pogranichny, 7 — East Deryuginsky, 8 — Central Sikhotealinsky, 9 — Kolumbinsky, 10 — Pribrezhny, 11 — West Sakhalinsky), 6 — zonal and local, 7 — reverse faults, 8 — normal faults, 9 — strike-slip faults; 10 — line of geoseismic profile (see Fig. 3)

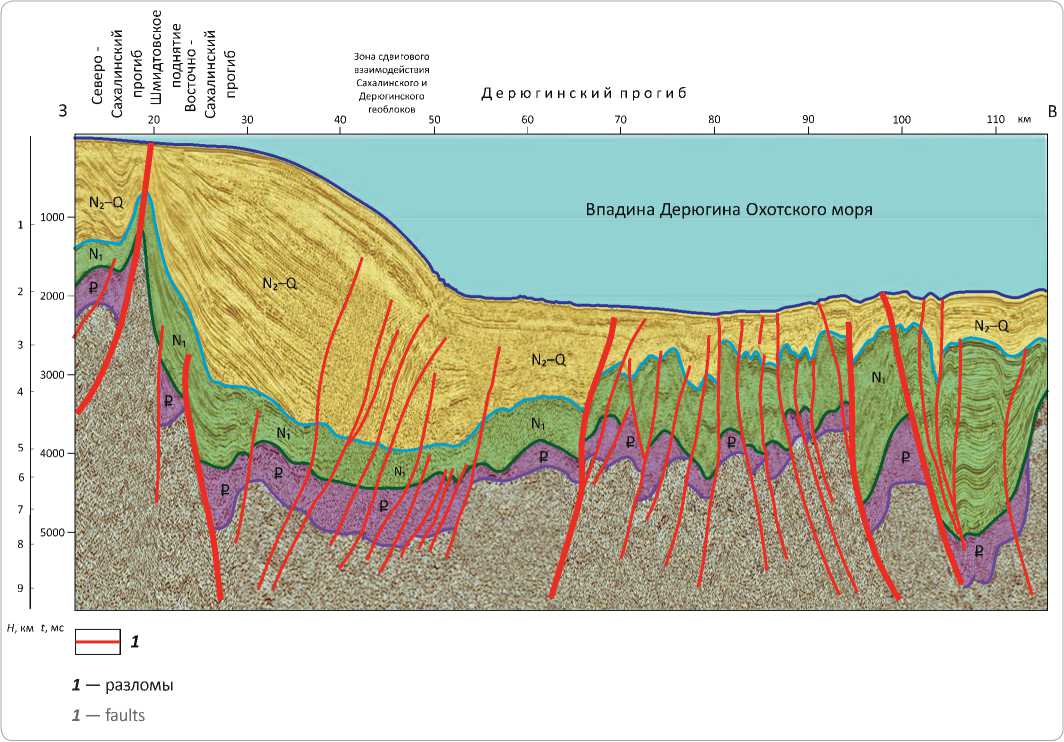

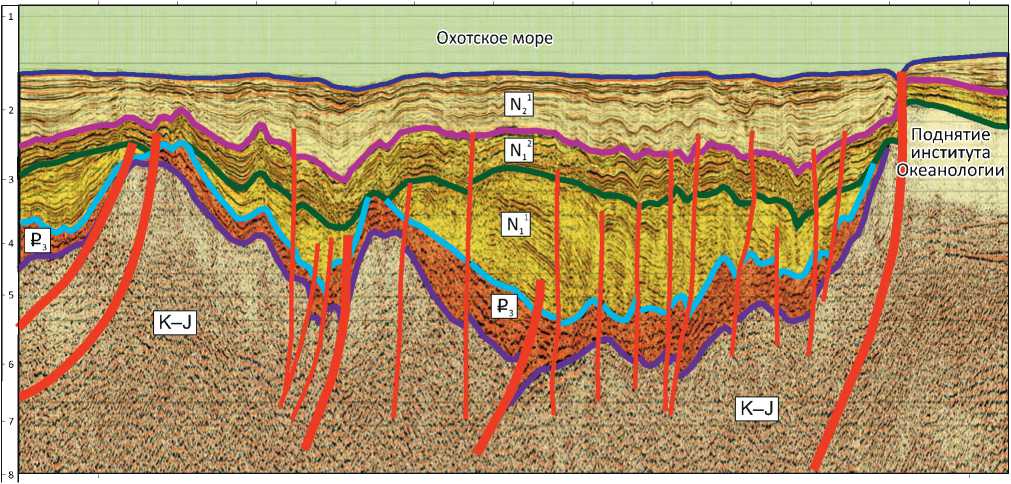

Рис. 3. Временной субширотный сейсмогеологический разрез Дерюгинского прогиба

Fig. 3. Roughly EW trending geoseismic time section across the Deryuginsky Trough

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез рифтовых грабенов западного борта Татарского трога (по данным ОАО «Дальморнефтегеофизика»)

Fig. 4. Geoseismic section across the rift grabens in the western shoulder of the Tatarsky Trough (according to Dal’morneftegeofizika data)

з

Успенский грабен

БортТернейского прогиба

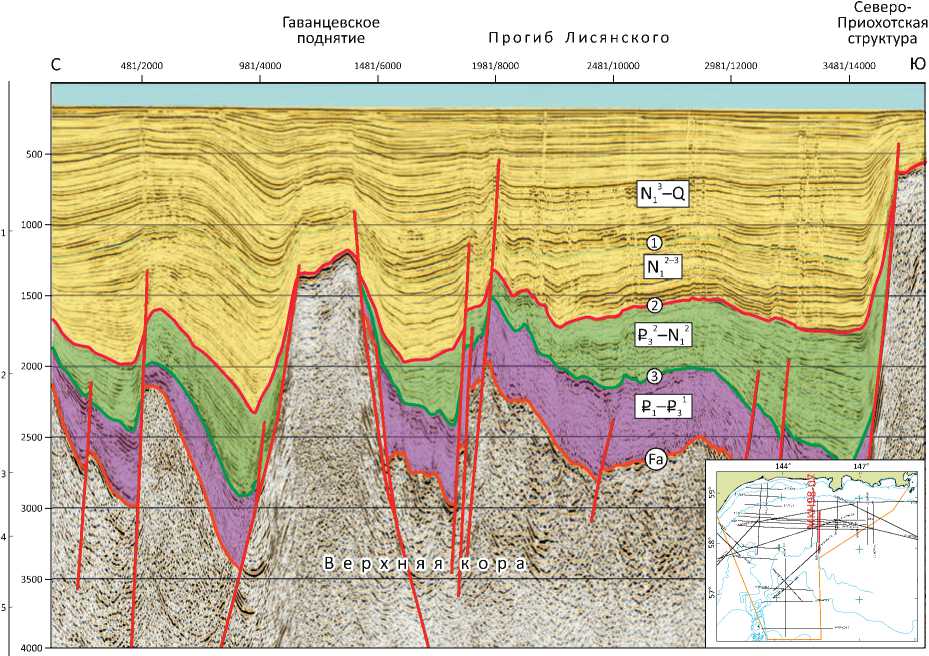

Рис. 5. Временной сейсмогеологический разрез прогиба Лисянского по профилю МКН98-07

Fig. 5. Geoseismic time section across the Lisyansky Trough, Line МКН98-07

Усл. обозначение см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

тонов обусловлено колебаниями уровня Мирового океана, характер которых зависит от сложного соче- тания региональных (тектонических) и глобальных (эвстатических) факторов. Синтез секвенсных шкал различных бассейнов мира в глобальную шкалу [18, 19] позволил выявить, что происхождение подавляющего числа секвенсов связано с глобальными импульсами эндогенной активности Земли.

Секвенсный метод включает: анализ несогласий; расчленение осадочного чехла на секвенсы (осадочные последовательности) различного иерархического уровня; геохронографическую калибровку структурно-стратиграфического каркаса; реконструкцию седиментационных систем. Значимость несогласий (региональных, зональных и локальных) определяется иерархией разделяемых ими секвенсов и масштабами пространственного распространения. Несогласия большей частью трудно распознаются по дискретным наблюдениям, но отчетливо определяются по сейсмическим изображениям. По сути они являются опорными границами, прослеживаемыми сейсморазведкой в пределах бассейнов [20, 21], и служат стратиграфическими уровнями межбассейнового сопоставления разрезов 1 [20, 21].

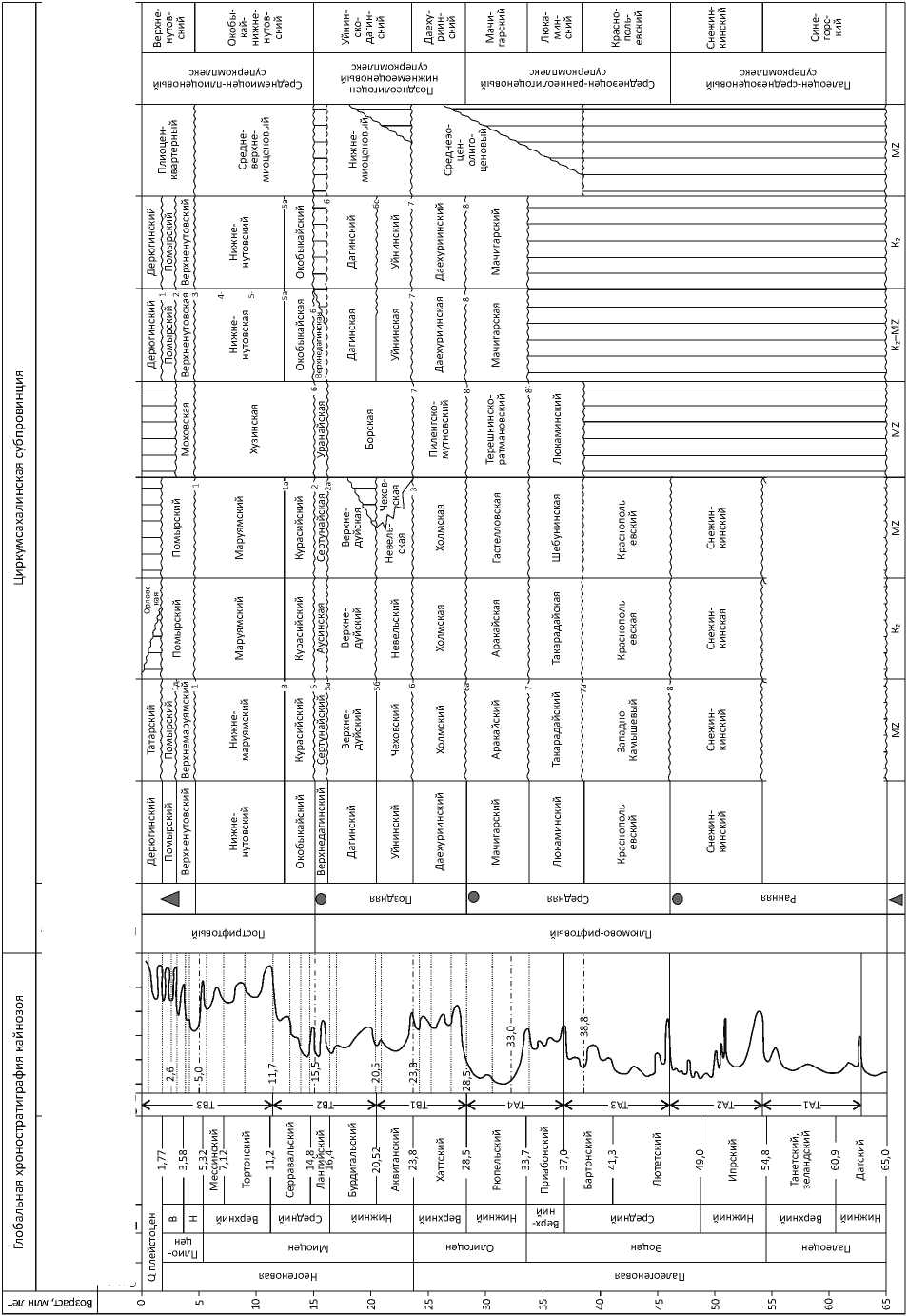

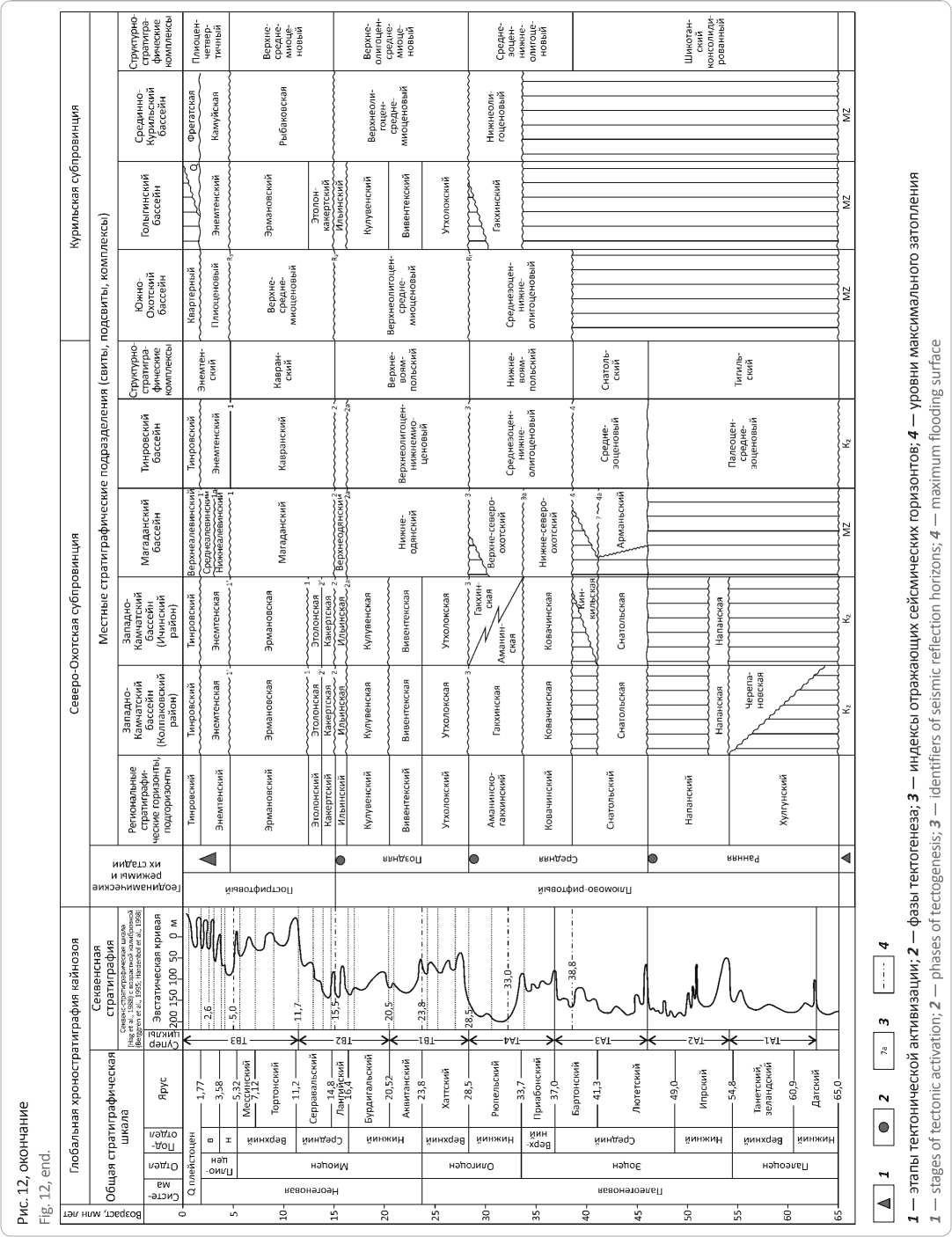

Циклиты (секвенсы) и суперциклиты (супер-секвенсы), обособленные при секвенсном расчлене- нии осадочного чехла региона, вполне сопоставимы с таковыми глобальной шкалы (рис. 12) [18, 19].

Геохронологическая разбивка и иерархия секвенсных подразделений Охотоморского региона базируется на биостратиграфических данных, коррелирует с глобальной геохронологической шкалой и показана в соотношении с основными региональными стратонами — стратиграфическими горизонтами и геодинамическими образованиями в виде структурно-стратиграфических комплексов (см. рис. 12). Реконструкция седиментационных систем (важнейший элемент секвенсного анализа) обладает высокой информативностью при выявлении особенностей строения осадочных комплексов и их геодинамиче-ской истории.

Геодинамическая история кайнозоя

Геодинамическая история кайнозоя Охотоморского региона определена энергоемкостью плюмовой дегазации недр и разделяется на несколько этапов в зависимости от активности плюмово-рифтогеных и пострифтовых процессов.

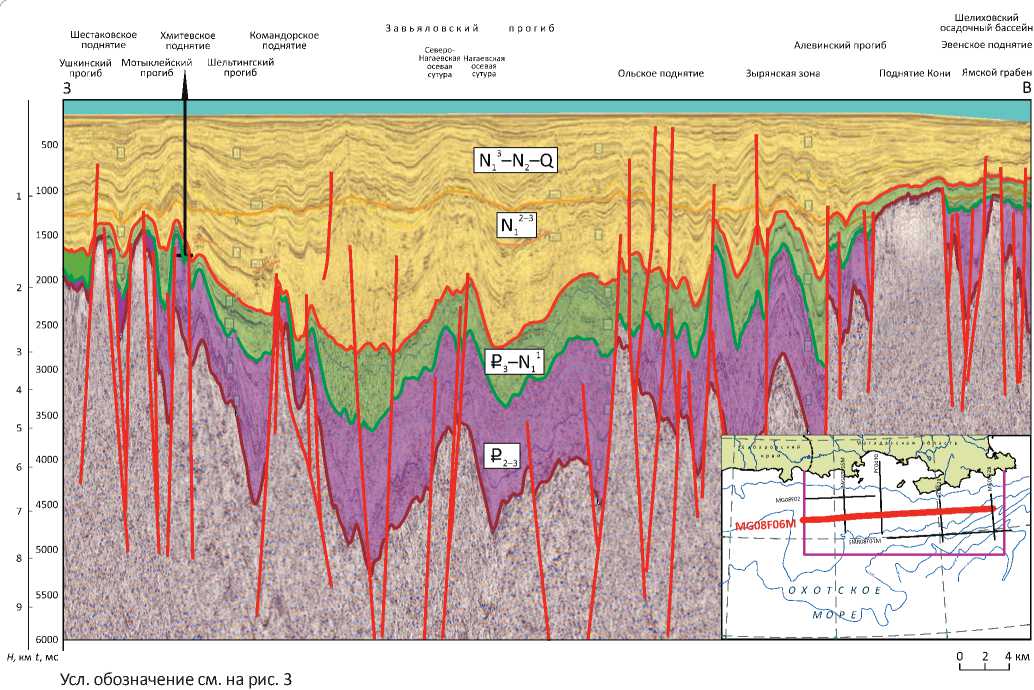

Рис. 6. Субширотный временной сейсмогеологический разрез Магаданского бассейна по профилю MG08F06M

Fig. 6. Roughly EW trending geoseismic time section across the Magadansky Basin, Line MG08F06M

For Legend see Fig. 3

На ранней стадии рифтогенеза (65– 47,8 млн лет) в палеоцене и раннем эоцене рифтогенные процессы выразились в виде:

– сети неглубоких грабенов на юго-западе о-ва Сахалин, западе п-ова Камчатка, Татарского и Тинровского трогов, выполненных лагунными и континентальными осадками толщиной 350–450 м;

– трещинных излияний андезитов и базальтов в зонах камчатских Утхолокского и Омгоно-Палан-ского литосферных разломов, значительная глубина проникновения которых в мантийное пространство маркируется ультраосновными интрузиями [10];

– вулканитов палеоценовой черепановской свиты на западе п-ова Камчатка (65–55 млн лет);

– вулканитов, базальтов, долеритовых даек и перидотитовых тел внешнего трога Малых Курил;

– вулканитов осевой зоны Татарского трога [12].

В целом в ареале действия плюма создана разу-прочненная дренажная среда для транспортировки глубинными потоками материала и энергии. Ранняя стадия рифтогенеза в регионе завершилась кратковременным резким усилением (импульсом) плю- мовой активности (фазой тектогенеза), результаты которого отражены в угловых несогласиях на границе с вышележащими комплексами и значительном размыве отложений среднего эоцена [22].

Средняя стадия рифтогенеза (47,8– 28,5 млн лет) — крупный (со среднего эоцена до раннего олигоцена) период в геодинамической истории региона, характеризуется резким усилением процессов растяжения литосферы и последовательным охватом рифтогеными деформациями к концу стадии всей территории региона и разделяется на три этапа (среднеэоценовый, средне-позднеэоценовый, раннеолигоценовый), формирующих автономные, преимущественно трансгрессивно-регрессивные седиментационные циклы.

Среднеэоценовый этап (47,8–38,8 млн лет) начался с резкого углубления грабенов ранней стадии риф-тогенеза, сопровождаемого морской трансгрессией с формированием толщ: псефитовых краснопольев-ской (юг о-ва Сахалин, Татарский трог), снатольской (запад п-ова Камчатка) и кремнисто-глинистых в Шелиховском и Тинровском трогах. К этому времени относится:

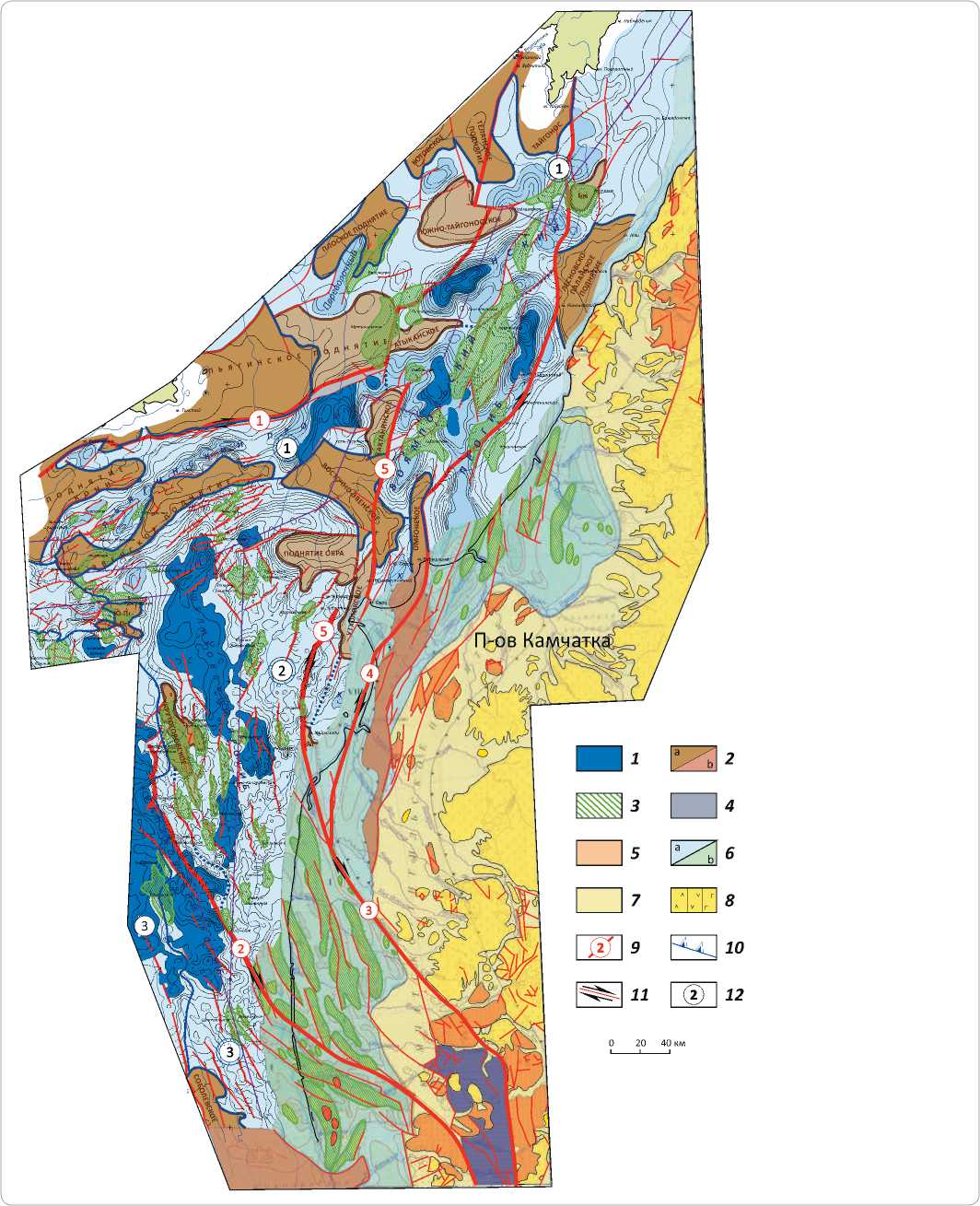

Рис. 7. Карта структурных элементов Западно-Камчатской и Шелиховской кайнозойских рифтогенных систем акватории Охотского моря (по данным ОАО «Дальморнефтегеофизика») и для Западной Камчатки (по [7])

Fig . 7 . Map of structural elements of the West Kamchatsky and Shelikhovsky Cenozoic rift-related systems for the waters of the Sea of Okhotsk (according to Dal’morneftegeofizika data) and for the Western Kamchatka (according to [7])

Усл. обозначения к рис. 7

Legend for Fig. 7

1 — районы развития осадочной толщи мощностью > 7 км; поднятия ( 2 , 3 ): 2 — межрифтовые (a — в море, b — на суше), 3 — инверсионные; геологические образования на суше Западной Камчатки ( 4 – 8 ): 4 — домезозойские, 5 — меловые, 6 — неогеновые (a — в море, b — на суше), 7 — преимущественно палеогеновые Камчатско-Тигильского поднятия, 8 — кайнозойские вулканогенные; разрывные нарушения ( 9 – 11 ): 9 — региональные (1 — Шелиховский, 2 — Крутогоровский, 3 — Ичинский, 4 — Омгоно-Палан-ский, 5 — Утхолокский), 10 — взбросы, 11 — сдвиги; 12 — крупные прогибы — рифтогенные системы (1 — Шелиховский, 2 — Ше-лиховско-Ичинский, 3 — Колпаковский).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — regions with sediments depth > 7 km; highs ( 2 , 3 ): 2 — inter-rift (a — in the sea, b — onshore), 3 — inverted; geological features onshore of Western Kamchatka ( 4 – 8 ): 4 — pre-Mesozoic, 5 — Cretaceous, 6 — Neogene (a — in the sea, b — onshore), 7 — mainly Paleogene within the Kamchatsko-Tigil’sky High, 8 — igneous Cenozoic; faults ( 9 – 11 ): 9 — regional (1 — Shelikhovsky, 2 — Krutogorovsky, 3 — Ичинский, 4 — Omgono-Palansky, 5 — Utkholoksky), 10 — reverse faults, 11 — strike-slip faults; 12 — large troughs — rift-related systems (1 — Shelikhovsky, 2 — Shelikhovsko-Ichinsky, 3 — Kolpakovsky).

For other Legend items see Fig. 1

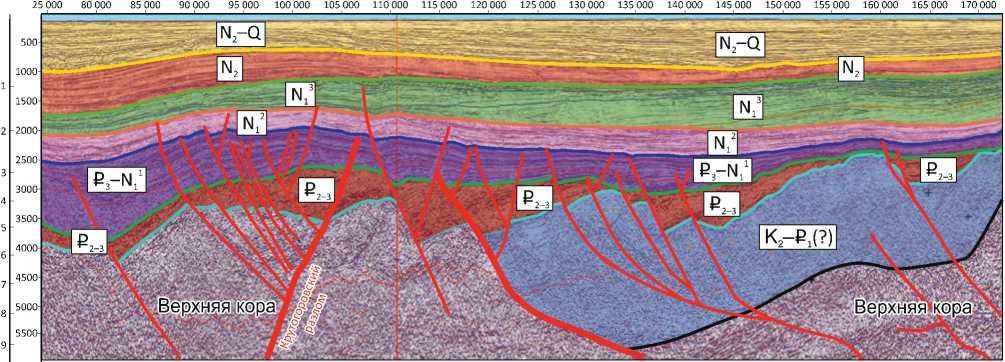

Рис. 8. Субмеридиональный временной сейсмогеологический разрез Колпаковского прогиба Западно-Камчатского бассейна по профилю 23М (частичная интерпретация Fugro Jason, дополнение — В.В. Харахинов)

Fig. 8. Roughly NS trending geoseismic time section across the Kolpakovsky Trough of the West Kamchatsky Basin, Line 23М (interpreted in Fugro Jason, with additions made by V.V. Kharakhinov)

Н, КМ t, МС

Усл. обозначение см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

– раскрытие Татарского трога, субсинхронное с началом раскрытия Японского моря и дрейфом Японии на юго-восток (45–17 млн лет) [23];

– транстенсионное формирование пулл-апарто-вых грабенов, выполненных псефитами арманьского комплекса, в области действия субширотной Северо-Охотской литосферной шовной зоны [8].

На южной границе шовной зоны транстенсион-ные деформации выразились в Шелиховском троге в виде глубоких односторонних пулл-апартов шириной 12–15 км и толщиной осадков 3–6 км. Этап завершился кратковременной структурной перестройкой, наиболее ярко маркируемой на западе п-ова Камчатка глубоким размывом верхнеснатольских отложений и прекращением трещинных излияний андезитов и базальтов кинкильской свиты ((46±1,6)– (37±0,6) млн лет).

Средне-позднеэоценовый этап (38,8–33,7 млн лет) начался с резкого повышения уровня моря с максимальным затоплением (38,8 млн лет), углублением и расширением грабенового пространства. На западе о-ва Сахалин повсеместное распространение получила подошвенная пачка такарадайских черных аргиллитов мощностью до 150 м [24] с дальнейшим заполнением грабенов песчано-алеврити-стыми толщами. В Татарском троге, судя по данным скв. Виндисская-1, уровень затопления был меньше и преобладали песчано-глинистые породы с включениями в подошве вулканогенного материала. На западе п-ова Камчатка глубоководные грабены выполнены мощными толщами глин ковачинской свиты. В Северо-Охотской зоне в пулл-апартовых грабенах продолжается их углубление и расширение с преимущественным накоплением псефитовых нижнесевероохотских толщ и глубоководных кремнистых глин

Рис. 9. Фрагмент сейсмогеологического разреза по геотраверсу ОМ-1 на прогибе Лебедя

Fig. 9. Fragment of geoseismic section along the ОМ-1 geotraverse, the Lebed’ Trough

СЗ 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 Пикеты, км ЮВ

Усл. обозначение см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

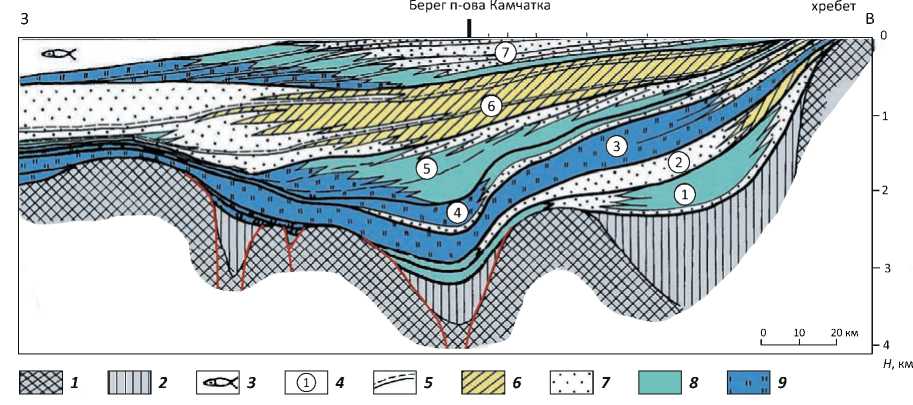

Рис. 10. Принципиальная схема строения кайнозойских отложений Западно-Камчатского бассейна 1

Fig. 10. Schematics of the Cenozoic series structure within the West Kamchatsky Basin 1

Срединный

1 — докайнозойские образования; 2 — палеоцен-эоценовые отложения; 3 — современный водный слой; 4 — стратиграфия (1 — аманинско-гакхинский горизонт (q3 1 ), 2 — утхолокская свита (q3 2 ), 3 — вивентекская и кулувенская свиты (q3 2 –N1 1 ), 4 — ильинский и какертский горизонты (N1 2 ), 5 — этолонский горизонт (N1 2 ), 6 — эрмановский горизонт (N1 3 ), 7 — энемтенский и тинровский горизонты (N2–q)); 5 — границы секвенсов; осадочно-породные (ландшафтные) ассоциации ( 6 – 9 ): 6 — континентальные и паралические угленосные, 7 — верхней сублиторали (пески, песчаники, алевролиты, глины, аргиллиты), 8 — нижней сублиторали и переходной зоны (алевролиты, глины, аргиллиты), 9 — переходной зоны и батиали (кремнистые алевролиты и аргиллиты, силициты)

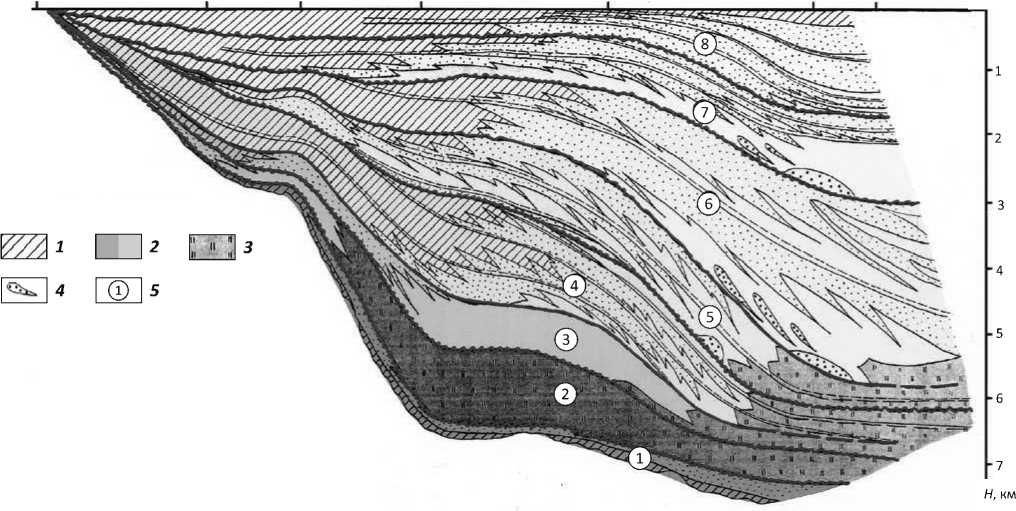

Рис. 11. Схема строения кайнозойских отложений Северо-Сахалинского бассейна (по Маргулису Л.С., 2004 с дополнениями)

Fig. 11. Structural scheme of Cenozoic deposits of the North Sakhalinsky Basin (according to Margulis L.S., 2004, complemented)

3 в

Берег материка Берег о-ва Сахалин Музьма Пойменная Волчинка Берег о-ва Сахалин Одопту

О 1 2 км

Осадочно-породные ассоциации ( 1 – 5 ): 1 — континентальные и паралические угленосные, 2 — нижней сублиторали и переходной зоны (алевролиты, глины, аргиллиты), 3 — переходной зоны и батиали (кремнистые аргиллиты и алевролиты, силициты), 4 — песчаники турбидитов и конусов выноса; 5 — стратиграфические горизонты (1 — мачигарский, 2 — даехуриинский, 3 — уйнинский, 4 — дагинский, 5 — окобыкайский, 6 — нижненутовский подгоризонт, 7 — верхненутовский подгоризонт, 8 — помырский).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 10

Sedimentary rock associations ( 1 – 5 ): 1 — continental and coal-bearing paralic, 2 — lower sublittoral and transition zone (claystone, clay, siltstone), 3 — transition zone and bathyal (siliceous claystone and siltstone, silicite), 4 — sandstone of turbidites and debris fans; 5 — stratigraphic horizons (1 — Machigarsky, 2 — Daekhuriinsky, 3 — Uininsky, 4 — Daginsky, 5 — Okobykaisky, 6 — Nizhnenutovsky subhorizon, 7 — Verkhnenutovsky subhorizon, 8 — Pomyrsky).

For other Legend items see Fig. 10

в Шелиховском троге. Транстенсионные деформации в зонах литосферных разломов привели к:

– раскрытию Центрально-Сахалинского сдвига в виде трещинных излияний базальтов и внедрения долеритовых даек (40–27 млн лет) [25];

– формированию крупных Пограничного и Лунского грабенов в зоне Хоккайдо-Сахалинского разлома, выполненных толщей люкаминских чередующихся песчаников, алевролитов и аргиллитов с примесью болотно-озерных фаций;

– раскрытию в зоне Кашеваровского разлома, которое стало началом заложения грабенов в восточной половине Дерюгинской котловины.

К началу позднего эоцена относятся раскрытие западной части Южно-Охотской (Курильской) котловины в зоне Академического литосферного разлома и связанный с этим событием начавшийся дрейф Курильского геоблока в сторону океана по модели «раскрывающейся двери» Э. Шелларта [26]. Созданная в результате дрейфа клиновидная форма котловины заканчивает свое формирование к концу олигоцена – началу раннего миоцена, когда начала функционировать Курильско-Камчатская вулканическая дуга [8]. Этап завершился незначительной по масштабам кратковременной структурной перестройкой, не приведшей к появлению значительных угловых несогласий и стратиграфических перерывов на границе с вышележащими комплексами.

Раннеолигоценовый этап (33,7–28,5 млн лет) характеризуется расширением ареала действия Охотоморского плюма (суперплюма?) на весь регион. Интенсивные, преимущественные транстенсионные процессы растяжения литосферы этого периода маркируются следующими событиями:

– на юго-западе о-ва Сахалин вулканическая дуга протяженностью 1200 км (острова Сахалин, Хоккайдо) сформировала аракайский комплекс известково-щелочных вулканитов;

|

g 5 m 1 -e- 2 |

1 1 |

Is 5 E 5 | il i 3Ȥ |

|

1’1 ° И- |

||

|

Ф х у |

||

|

f 1 й "3 |

||

|

I X |

||

|

hit |

||

|

ииУею хи и ншижэд эияээьишени'и'о^ |

||

|

-9- |

Ol &M"-1' | ™ S II |

7 S“ |

|

iqi/хип -dauAo |

||

|

о |

||

|

иэУ -lotfou |

||

|

iratfio |

||

|

ew -Э1ЭИЭ |

||

Рис. 12. Стратиграфическая архитектура кайнозойского осадочного мегакомплекса Охотоморского региона (cоставил Харахинов В.В., 2019; основа: Сальников Б.А., Харахинов В.В., Шаинян С.Х., 1996 [20]; дополнения и исправления по материалам геолого-разведочных работ 2000–2018 гг.) Fig. 12. Stratigraphic architecture of the Cenozoic sedimentary megasequence of the Sea of Pkhotsk Region (created by Kharakhinov V.V., 2019; base: Sal’nikov B.A., Kharakhinov V.V., Shainyan S.Kh., 1996 [20]; additions and corrections are based on exploration results of the years 2000–2018)

|

; |h \ 1 |

|

: i|| X^ 1 |

– на западе п-ова Камчатка произошла смена терригенных толщ на вулканогенно-осадочный ама-нинско-гакхинский комплекс;

– значительное расширение и углубление всего рифтогенного пространства региона с вовлечением в него новых субрегионов (Северо-Сахалинский, Дерюгинский, Пограничный, Центрально-Охотский, Голыгинский, Срединно-Курильский) с преимущественным формированием односторонних грабенов растяжения — основы позднеолигоцен-неогеновых бассейнов.

Этап завершается средней, наиболее активной стадией плюмово-рифтогенных процессов в регионе значительной структурной перестройкой (фазой тектогенеза), приведшей к смене режима интенсивного разрушения литосферы на режим конструирования крупных осадочных объемов позднеолигоцен-неоге-новых бассейнов и их минерагении.

Поздняя стадия рифтогенеза (28,5– 15,5 млн лет) охватывает период смены динамики (снижение интенсивности рифтогенных деформаций) и структуры геодинамических преобразований. Благодаря значительному выносу в конце средней стадии плюмового материала и созданию в связи с этим обширного дефицита геологического пространства, завершилось формирование Пра-охотского водоема стока, в пределах которого был накоплен единый для региона (за исключением Срединно-Охотоморского (Центрально-Охотоморского) поднятия) верхнеолигоцен-нижнемиоцено-вый осадочный покров, образованный мощными (в Циркумсахалинском палеотафрогене — до 4200 м, в Северо-Охотоморском — до 2500 м) трансгрессивнорегрессивными толщами, сформированными за три седиментационных цикла (этапа).

Позднеолигоценовый этап (28,5–23,8 млн лет) начинается с резкого углубления морского дна; деструктивный процесс вызвал обрушение огромных пространств, формируя системы транстенсионных односторонних грабенов, выполненных крупными объемами отложений в пределах:

– Циркумсахалинского палеотафрогена глубоководных глинистых осадков, насыщенных кремнистым материалом толщиной до 1200 м;

– Северо-Охотоморского палеотафрогена преимущественно песчано-глинистых комплексов толщиной до 800–1000 м.

В Шелиховском троге большой объем обломочного материала перемещался крупной речной артерией по направлению Палеопенжина – Тинровская котловина [7]. Погружение обширного пространства региона было настолько значительным, что период глобального позднеолигоценового низкого стояния океана практически не проявился в Охотоморье [18, 19].

Этап завершился кратковременной структурной перестройкой. За счет транспрессивных процессов этого периода была создана сеть малоконтрастных инверсионных горст-антиклиналей; более интенсивные деформации характерны для Суперсахалинской шовной зоны, где начался рост Восточно-Сахалинского, Шмидтовского и Сусунайского поднятий, определивших контуры нижнемиоценовых седиментационных бассейнов о-ва Сахалин. Глубина размыва отдельных блоков зоны достигла значительных амплитуд; по материалам поискового бурения нижнемиоценовые отложения на некоторых площадях перекрывают эоценовые породы.

Раннемиоценовый этап (23,8–16,9 млн лет) начался с резкого углубления морского дна в условиях интенсивного растяжения литосферы синхронно с глобальным максимальным затоплением морских акваторий. В это время в регионе приобретают окончательный контур крупнейшие депрессии Циркумсахалинской и Североохотской субпровинций с депоцентрами в Дерюгинской и Тинровской глубоководных котловинах. Латеральное заполнение этих депрессий осадками привело к возникновению основных нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных толщ региона. В начальный период (23,8–20,5 млн лет) этапа на глубинах 1–2 км шло осаждение тонкоритмичных глинисто-кремнистых формаций толщиной 0,1–1,3 км; в краевых частях депрессий — песчано-глинистые объемы (до 800 м) уйнинской и невельской свит на о-ве Сахалин, нижнеодянского комплекса (до 2000 м) — в Северном Приохотье и глинисто-кремнистой толщи (до 500 м) вивинтекской свиты — на западе п-ова Камчатка. В зоне Центрально-Сахалинского разлома развита вулканогенная чеховская свита толщиной до 800 м. В Курильском палеотафрогене продолжалось осаждение Южно-Охотской котловины с накоплением осадочной толщи мощностью 1700 м. Завершающий период этапа (20,5–16,4 млн лет) характеризуется проградационным заполнением грабенов региона преимущественно песчаными и песчано-алевритовыми осадками (от 500 до 2500 м), в том числе дагинской (на о-ве Сахалин) и кулувенской (на п-ове Камчатка) свит.

В начале среднего миоцена (16,5–15,5 млн лет) после значительной регрессии в конце раннего миоцена началась кратковременная трансгрессия, в результате которой накопились прибрежно-морские осадки (ильинские, верхнедагинские, сертунайские, уранайские). Трансгрессии предшествовала кратковременная структурная перестройка, проявившаяся в виде малоконтрастных инверсионных структур — показателей декстрального тектогенеза в зонах крупных разломов. Конец этапа (16,5–15,5 млн лет) знаменуется импульсом плюмовой активности (фазой тектогенеза), завершающей рифтогенный суперцикл геодинамической истории кайнозоя региона. Наиболее яркие события этого процесса:

– образование инверсионных поднятий в зонах действия литосферных разломов, в том числе наи- более крупных: Западно- и Восточно-Сахалинских, Шмидтовского, Сусунайского, Крутогоровского, Утхолокского;

– главная фаза раскрытия Японского и Татарского трогов (17–15 млн лет) [23], возможно соответствующая и образованная вследствие вращения блоков Японии в это время [27];

– перестройка биоценозов (ильинские ассоциации) и максимум климатического субтропического оптиума [9];

– плюмовый «выброс», фиксируемый геохимическими особенностями базальтоидов Курильской и Японской котловин [28].

Пострифтовый период (15,5–0 млн лет) гео-динамического развития региона характеризуется сменой процессов плюмовой дегазации с преимущественно разрушительных на конструктивные; плюмовые (углеводородные, водородные) потоки, канализируемые эндодренажными рифтогенными структурами, создают УВ-потенциал Охотоморской провинции. Пострифтовая история делится на два этапа: средне-позднемиоценовый и плиоцен-плей-стоценовый.

Средне-позднемиоценовый этап (15,5–5 млн лет) начался с максимального затопления морских акваторий, синхронного с глобальным повышением уровня океана и сопровождаемого крупнейшей трансгрессией и образованием мощной (200–2000 м) глинистой (окобыкайская свита и ее аналоги) толщи, служащей региональным флюидоупором (см. рис. 12). В начальные стадии этапа происходило конседиментацион-ное грабенообразование глубиной от 50 до 1500 м в пределах крупных разломов. В позднемиоценовый подэтап (11,7–5 млн лет) во время резкого снижения уровня океана заметно увеличился вынос обломочного материала с активным формированием крупных (Палеоамурская, Палеопенжинская) и мелких дельтовых систем. Дельтовые осадки перекрывают глубоководный среднемиоценовый покров мощными (до 3,5 км на о-ве Сахалин, западе п-ова Камчатка, Шелиховском троге) терригенными нижнену-товским, маруямским и кавранским комплексами, образуя главнейшие резервуарные толщи Охотоморской провинции. На Северо-Охотском побережье в условиях высокой разуплотненности среды в это время осаждались преимущественно глинисто-кремнистые отложения магаданского комплекса. Этап завершился кратковременной структурной перестройкой, наиболее интенсивно проявленной в зонах литосферных разломов с созданием инверсионных складчато-сдвиговых форм различной интенсивности [3].

Плиоцен-плейстоценовый этап (5–0 млн лет) характеризуется интенсификацией плюмовой дегазации недр, вызвавшей активизацию тектонических процессов. Этап начался с максимального затопления морских акваторий, синхронного с раннеплиоцено- вым повышением уровня океана (5–3,58 млн лет), и накопления сравнительно глубоководной трансгрессивной толщи верхненутовских (до 1500 м), энемтен-ских (до 1000 м) и нижнеалевинских (до 400 м) преимущественно глинистых образований (см. рис. 12). В позднеплиоценовое (3,58–1,77 млн лет) и плейстоценовое (1,77–0 млн лет) время образуется регрессивная толща мощностью до 1000–1500 м, плащом перекрывающая глубоководные плиоценовые комплексы. В позднем плиоцене активизация тектонических процессов вызвала:

– создание инверсионных антиклиналей и горст-антиклиналей — потенциальных ловушек нефти и газа во всех субрегионах;

– усиление транспресионной активности с формированием контрастных складчато-сдвиговых форм шовных зон о-ва Сахалин, п-ова Камчатка и Северного Приохотья;

– транстенсионную палеотектоническую активность в пределах орогенов о-ва Сахалин, п-ова Камчатка и Курильских островов с обрушениями их сводов в виде Тымь-Поронайского, Сусунайского, Диановского, Центрально-Камчатского и Курильского плиоцен-плейстоценовых грабенов.

В этот период формируются (см. рис. 3):

– мощная (до 3 км) плиоцен-плейстоценовая клиноформная толща на восточном фланге Северо-Сахалинского бассейна;

– на границе Сахалинского и Дерюгинского коромантийных блоков в область их сдвигового взаимодействия транстенсионная «разрушенная» разуплотненная кайнозойская зона шириной 7–10 км, протяженностью 220 км вдоль восточного побережья о-ва Сахалин, ранее выделенная А.В. Журавлевым [29] в качестве флюидонасыщенной.

Выводы

Мультидисциплинарный подход с применением секвенсного анализа к трехмерному расчленению кайнозойского разреза Охотоморского региона с выделением осадочных циклов, формирующих автономные структурно-вещественные ассоциации, позволил обосновать их взаимосвязь с глобальными и региональными тектоническими и эвстатически-ми событиями, в свою очередь зависящими от глобальных пульсаций Земли в виде циклов плюмовой дегазации недр. Ранняя и средняя стадии плюмо-во-рифтогенного режима в палеоцен-раннеолигоце-новый период геодинамического развития региона в результате активного разрушения литосферы создали рифтогенную горст-грабеновую инфраструктуру палеотафрогенов — основу кайнозойских осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) бассейнов. В это время сформировались преимущественно эоцен-нижнеолигоценовые толщи, главным образом терригенных образований, мощ- ностью от 2 до 6 км в отдельных грабенах. Основной объем (до 6–9 км) кайнозойского осадочного чехла накоплен в позднюю стадию плюмово-рифтогенного режима и пострифтовое время и представляет собой позднеолигоцен-четвертичный субплитный покров, перекрывающий палеогеновые горст-грабеновые сооружения. Формирование трансгрессивно-регрессивных циклов этого периода, трансформированных в последующем в структурно-стратиграфические (нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные) комплексы, начиналось с накопления в резервуарах толщиной 1–2 км отложений глубоководных глинистых формаций — региональных флюидоупоров. Последующее выполнение депрессий при продолжающемся оседании дна бассейнов регрессивными толщами создало основные резервуарные комплексы региона. Эндодренажные структуры, созданные рифтогенными процессами, активизировались на границах циклов. При этом потоки глубинных материалов и энергии, формирующие дефекты геологического пространства — накопители для будущих седиментационных циклов, одновременно трансформировали ранее созданные циклиты, в результате синергетического воздействия на них в ходе кратковременных структурных перестроек, в автономные структурно-стратиграфические объекты.

В результате проведенных региональных геоди-намических построений предлагается основа для детализации геодинамических условий нефтегазоносности нефтегазогеологических объектов региона от субпровинций, бассейнов до нефтегазоносных зон.

Список литературы Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона

- Харахинов В.В. Геодинамические условия нефтегазоносности Охотоморского региона // Геология нефти и газа. - 2018. - № 2. - С. 25-39. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-25-39.

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геодинамика. - М.: Научный мир, 2019. - 124 с.

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. - М.: Научный мир, 2010. - 276 с.

- Никифоров В.М., Шкабарня Г.Н., Жуковин А.Ю., Каплун В.Б., Пальщик Н.А., Варенцов И.М., До Х.К., Фунг В.Ф., Холнг В.В., Старжин-скийС.С. Системы вертикальных нарушений геоэлектрического разреза тектоносферы в нефтегазоносных областях Сахалина (Россия) и Тонкинского залива (Вьетнам) по данным МТЗ // Тихоокеанская геология. - 2016. - Т. 35. - № 6. - С. 3-15.

- Маракушев А.А., Маракушев С.А. Водородное дыхание Земли — его происхождение, геологические и биологические следствия // Альтернативная энергетика и биология. - 2008. - Т. 57. - № 1. - С. 156-174.

- Милановский Е.Е. О корреляции фаз учащения инверсий геомагнитного поля, понижений уровня Мирового океана и фаз усиления деформаций сжатия земной коры в мезозое и кайнозое // Геотектоника. - 1996. - № 1. - С. 3-11.

- Белонин М.Д., Григоренко Ю.Н., МаргулисЛ.С., Андиева Т.П., Соболев В.С., ГомаЛ.М., Фрегатова Н.А., Воронков Ю.С., ПылинаЛ.М., Бра-жаев В.И., ЖуковаЛ.И. Разведочный потенциал Западной Камчатки и сопредельного шельфа (нефть и газ). - СПб.: Недра, 2003. - 120 с.

- Авдейко Г.П., Арешев Е.Г., Богданов Н.А., Гнибиденко Г.С., Меланхолина Е.Н., Маргулис Л.С., Радченко В.Г., Рождественский В.С., Филатова Н.И., Харахинов В.В., Чехович В.Д., Шипилов Э.В., Попов О.К. Объяснительная записка к тектонической карте Охотоморского региона масштаба 1: 2 500 000 / Под ред. Н.А. Богданова, В.Е. Хаина. - М.: ИЛОВМ РАН, 2000. - 193 с.

- Гладенков Ю.Б. Биосферная стратиграфия (проблемы стратиграфии начала XXI века). - М.: ГЕОС, 2004. - 220 с.

- Гладенков Ю.Б., Сальников Б.А., Боровцев А.К., Бояринова М.Е., Воеводин Ю.Б., Волобуева В.И., Ковтунович П.Ю., Шанцер А.Е. Объяснительная записка. Решения рабочих межведомственных региональных стратиграфических совещаний по палеогену и неогену восточных регионов России - Камчатки, Корякского нагорья, Сахалина и Курильских островов. - М.: ГЕОС, 1998. - 146 с.

- Гладенков Ю.Б., Гладенков А.Ю., Бордунов С.Н., Чехович В.Д., Александрова Г.Н., Водовозов В.Ю., Гептнер А.Р., Дмитриева Т.В., Покровский Б.Г., Трубихин В.М., Фрегатова Н.А. Опорный разрез кайнозоя Западно-Камчатской структурно-формационной зоны. - М.: ГЕОС, 2018. - 202 с.

- Жаров А.Э., Кириллова Г.Л., МаргулисЛ.С., Чуйко Л.С., Куделькин В.В., Варнавский В.Г., Гагаев В.Н. Геология, геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива. - Владивосток: ДВО РАН, 2004. - 220 с.

- Мишаков Г.С., Бабаева Н.И., Ковальчук В.С. Условия накопления неогеновых отложений Северного Сахалина // Советская геология. -1985. - № 7. - С. 56-68.

- Синельникова В.И., ВитухинД.И., Харахинов В.В., Мазарович О.А. Геология Западной Камчатки. Путеводитель. - М.: ГИН РАН, 2003. - 64 с.

- Van Wagoner J.C., Mitchum P.N., Campion K.M., Rahmanian V.D. Silicit clactic sequence stratigraphy in well tops, logs, and outcrops: concert of high-resolution correlation of time and facies. - Tulsa: AAPg, 1990. - 55 p.

- Позаментьер Г., АлленДж.П. Секвенсная стратиграфия терригенных отложений. Основные принципы и применение. - М.: Газпром нефть; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. - 436 с.

- ВоложЮ.А., Антипов М.П., Варшавская И.Е., Липатова В.В., Бобылова Е.Е. Секвентная стратиграфия: понятие, современное состояние и проблемы // Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция. - М.: Научный мир, 2004. - С. 388-400.

- Hag B., Hardenboi J., Vail P. Mezozoic and Cenozoic chronostratigrahy and cycles of sea-level change // Sea-level changes: an integrated approach. - Tulsa: SEPM, 1988. - C. 71-108.

- Hardenbol J., Thierry J., Farley M., Jacquin T., De Graciansky P.C., Vail P.R. Mesozoic and Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of European Basins // SEPM (society of sedimentary Geology) Special Publication. - 1998. - № 60. - P. 51-77.

- Харахинов В.В., Туезов И.К., Бабошина В.А., Терещенков А.А., Сальников Б.А., Шаинян С.Х., Бпанешников В.Д., Маслов Л.А. Структура и динамика литосферы и астеносферы Охотоморского региона. - М.: Национальный геофизический комитет РАН, 1996. - 335 с.

- Шаинян С.Х., Харахинов В.В. Перерывы и несогласия в разрезе кайнозоя Охотоморья (по сейсмическим данным) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. - 1991. - Т. 66. - № 6. - С. 51-58.

- Гладенков Ю.Б. Проявление фаз тектогенеза в кайнозое северо-западного обрамления Пацифики // Стратиграфия. Геологическая корреляция. - 2013. - Т. 21. - № 4. - С. 117-123. DOI: 10.7868/S0869592X13040042.

- Голозубов В.В., Касаткин С.А., Иокояма Н., Таутсуми Ю., Кияокава С., Соколов С.Д., Сорокин А.А. Миоценовые дислокации при формировании Японского моря (на примере о. Цусима) // Геотектоника. - 2017. - № 4. - С. 83-100. DOI: 10.7868/S0016853X1704004X.

- МаргулисЛ.С., МаргулисЕ.А. Литология палеогеновых отложений Юго-запада Сахалина // Разведка и охрана недр. - 2010. - № 4. - С. 17-22.

- Рождественский В.С. Активный рифтинг в Японском и Охотском морях и тектоническая эволюция зоны Центрально-Сахалинского разлома в кайнозое // Тихоокеанская геология. - 2008. - Т. 27. - № 1. - С. 17-28.

- Sellarf W.P., Jessel M.W., Lister G.S. Asymmetric deformation in the backarc region of the Kuril arc, northwest Pacific: New insights from analogue modeling // Tectonics. - 2003. - Т. 22. - № 5. - С. 1-17. DOI: 10.1029/2002TC001473.

- Otofuji V. Large tectonic movement of the Japan Arc in Late Cenozoic times interred from paleomagnetism. Review and synthesis // Island Arc. -1996. - Т. 5. - № 3. - C. 229-249. DOI: 10.1111/j.1440-1738.1996.tb00029.x.

- Емельянова Т.А., Леликов Е.П. Суперплюм как один из механизмов формирования окраинных морей Западно-Тихоокеанской зоны перехода (на примере Японского и Охотского морей) // Геологическая история, возможные механизмы и проблемы формирования впадин с субокеанической и аномально тонкой корой в провинциях с континентальной литосферой. Материалы 45-го Тектонического совещания. - М.: ГЕОС, 2013. - C. 62-65.

- Журавлев А.В. Возможности нестандартного анализа сейсмических материалов для поисков полезных ископаемых (на примере Охотско-Курильского региона). - М.: ВНИИОЭНГ, 1995. - 44 с.