Геофизические и археологические исследования пещеры Бийка-1 на Алтае

Автор: Козликин М.Б., Оленченко В.В., Осипова П.С., Кулик Н.А., Алишер Кызы С., Марковский Г.И., Шнайдер С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты археологического и геофизического изучения пещеры Бийка-1 в полевом сезоне 2020 г. Пещера входит в Бийкинский пещерный комплекс, расположенный на территории Чемалъского р-на Республики Алтай. Первые исследования пещеры Бийка-1 проводились в начале 1990-х гг. На памятнике было выделено четыре культурных горизонта, которые содержали следы кратковременных кострищ, представительные палеофаунистические и археологические коллекции. Согласно серии радиоуглеродных датировок и облику археологического материала стоянка заселялась в период среднего палеолита - неолита. В 2020 г. в пещере проведены геофизические исследования c целью определения мощности рыхлых отложений в дальних галереях и следов их антропогенного нарушения. На одном из участков пещеры выявлена аномалия подпрямоуголъной формы, которая могла быть вызвана антропогенными или литологическими факторами. Для ее проверки был заложен шурф, которым вскрыты отложения мощностью до 1,5 м, включающие четыре литологических слоя. Наиболее представительный археологический и палеофаунистический материал обнаружен в слое 3, где найдено 17 каменных артефактов, большая часть которых выполнена из высококремнистых пород. Палеофаунистический материал представлен преимущественно остатками Ovis и Capra, определены также единичные зубы лошади Equus ovodovi, хищники представлены отдельными зубами волка Canis lupus и пещерной гиены Crocuta spelaea. В целом проведенное геофизическое исследование позволило с точностью установить мощность рыхлых отложений на исследуемом участке. Археологические раскопки показали, что зафиксированная аномалия связана с литологическими процессами, вероятнее всего, с наличием блоков известняка в кровле слоя 2. Благодаря проведенным работам установлено, что в отдаленной части пещеры сохранились плейстоценовые отложения с высокой концентрацией археологического и палеофаунистического материала.

Горный алтай, пещера бийка-1, палеолит, плейстоцен, стратиграфия, геофизика, электротомография, геоэлектрический разрез, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145105

IDR: 145145105 | УДК: 550.379+902.21+903.32 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.124-130

Текст научной статьи Геофизические и археологические исследования пещеры Бийка-1 на Алтае

Пещера Бийка-1 и гроты Бийка-2–6 составляют Бийкинский пещерный комплекс на территории Че-мальского р-на Республики Алтай. Пещера и гроты были открыты в 1989 г. Г.Я. Барышниковым. Археологические исследования на памятниках проводились в 1993 и 1994 гг. под руководством В.Т. Петрина и Т.И. Нохриной [Археология…, 1998]. Объекты комплекса приурочены к правому склону долины р. Бийка, которая является правым притоком р. Катунь. Карстовые поло сти выработаны по трещинам в известняковом массиве, имеют южную экспозицию, возвышаются на абсолютных отметках 720–730 м.

Наиболее перспективными для дальнейших исследований оказались пещера Бийка-1 и грот Бийка-2, в которых геологическими шурфами 1991 г. были вскрыты отложения, содержащие археологические материалы палеолитического облика [Там же]. Пещера Бийка-1 имеет вход высотой ~4 м и шириной ~6,7 м по капельной линии, длина всех ходов составляет 76 м. В 1993 г. в восточной половине устьевой зоны пещеры был заложен раскоп, вскрывший отложения ее предвходовой части. В стратиграфическом разрезе выделено шесть литологических слоев общей мощностью ок. 1,5 м. В процессе изучения рыхлой толщи было выделено четыре горизонта залегания находок, для которых получено несколько радиоуглеродных датировок. Контактная зона между горизонтами 3 и 4 датируется 37000 ± 1000 л.н. (Bln 4981), для кровли горизонта 3 получена дата 23480 ± 300 л.н. (Bln 4980) [Васильев, Рыбин, Нохрина, 2015]. Археологическая коллекция включает несколько сотен каменных артефактов, в т.ч. серию выразительных орудийных форм. По своему технико-типологи- ческому облику каменная индустрия пещеры соотнесена с периодами верхнего и среднего палеолита [Археология…, 1998]. Были также промыты все отложения из геологических шурфов. В отвале из шурфа № 2, расположенного в 7 м от входа в пещеру, обнаружен фрагмент ко стяной основы вкладышевого кинжала, который, наряду с радиоуглеродной датой 5235 ± 140 л.н. (СОАН-3614) по древесному углю из кострища № 1 [Нохрина, Чеха, 2013], свидетельствует о наличии в пещере неолитического комплекса.

В 2020 г. с целью выявления перспективных участков для будущих раскопок в пещере Бийка-1 были проведены геофизические исследования, основной задачей которых являлось определение мощно сти рыхлых отложений, заполняющих отдаленные от входа галереи, а также обнаружение аномалий, связанных с антропогенной деятельностью. Исследования выполнены методом электротомографии в двумерной (2D) и трехмерной (3D) модификациях. Измерения проводились с помощью многоканальной аппаратуры Скала-64к15, количество электродов – 64, шаг между электродами – 0,5 м, максимальная глубинность исследований составила 5 м. Последовательность подключения электродов соответствовала трехэлектродной прямой и обратной установке.

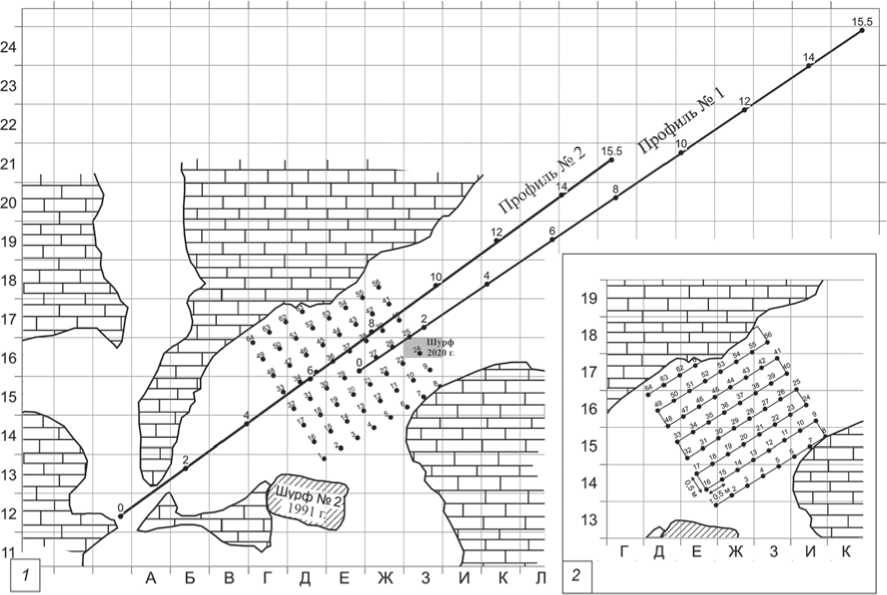

Профили 2D-электротомографии расположены по длинной оси галереи (рис. 1, 1 ), длина профилей составила 15,5 м. Перед входом в галерею была разбита площадка для 3D-измерений электрического поля. Предполагалось, что в этом месте может находиться погребение. Зондирования были выполнены по сети 0,5 × 0,5 м, размер площадки составил 3,5 × 3,5 м (рис. 1, 2 ). Обработка данных проводи-

Рис. 1. План пещеры Бийка-1 (по: [Археология…, 1998]) и схема расположения профилей электротомографии и площадки 3D-измерений ( 1) ; схема расположения электродов на площадке трехмерного зондирования ( 2) .

лась с помощью программ двумерной и трехмерной инверсии Res2Dinv и Res3Dinv.

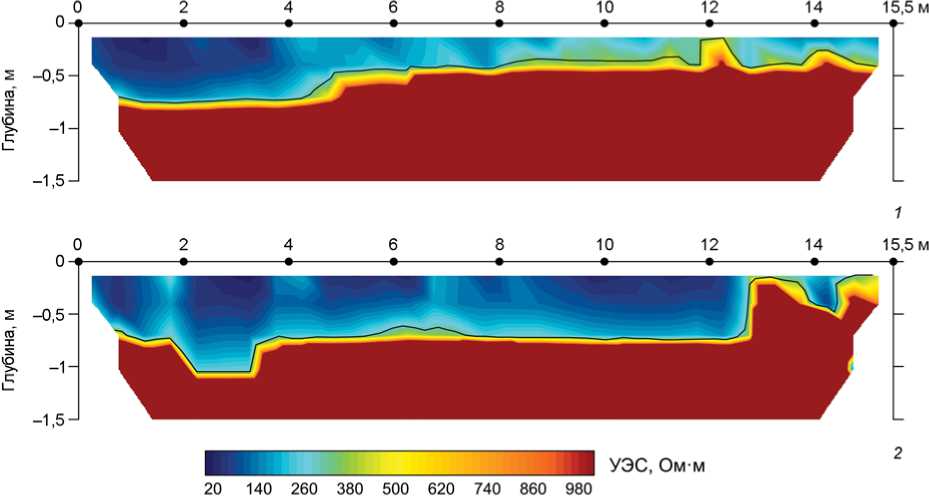

На полученных геоэлектрических разрезах (рис. 2) вдоль профилей № 1 и № 2 отчетливо проявилась граница между породами низкого (менее 100 Ом·м) и высокого (более 500 Ом·м) удельного электрического сопротивления (УЭС). Породы низкого УЭС представлены рыхлыми пещерными отложениями. Их сопротивление изменяется в пределах от 7 до 300 Ом·м в зависимости от влажности и гранулометрического состава. Наиболее низкие значения УЭС отмечены на увлажненных участках, где осадки смачиваются водой высокой минерализации, капающей со свода пещеры. Повышенное УЭС рыхлых отложений означает преобладание щебня в их составе. Коренные породы имеют очень высокое электросопротивление, достигающее нескольких десятков тысяч Ом·м.

Анализ разрезов показал, что мощность рыхлых отложений в галерее не превышает 1 м. Максимальная глубина кровли коренных пород на профиле № 1 (рис. 2, 1 ) достигает 0,7 м в интервале 0–4 м (кв. Ж–И/17). В глубине галереи мощность рыхлых осадков составляет 0,3–0,4 м. Повышение УЭС отложений на этом участке связано, скорее всего, с увеличением содержания щебня.

На профиле № 2 (рис. 2, 2 ) в интервале 0–12 м мощность осадочного чехла составляет 0,7 м с ло-126

кальным углублением до 1 м в интервале 2–3 м (кв. Б-13 и В-14). Выявленное углубление в коренных породах, возможно, является перспективным для обнаружения археологических и фаунистических материалов, что в дальнейшем будет верифицировано в ходе раскопочных работ. В интервале 13,0– 15,5 м профиля № 2 коренные породы практически выходят на поверхность.

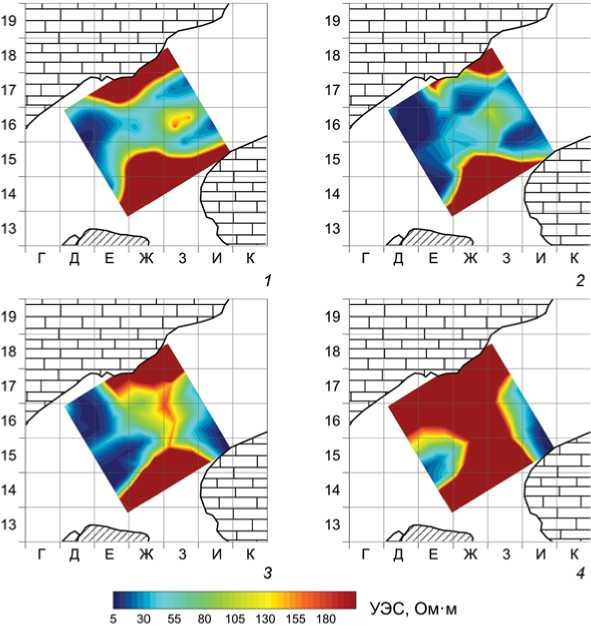

Анализ карт распределения УЭС (рис. 3) показал, что до глубины 0,7 м центральная часть исследованной площадки сложена низкоомными рыхлыми отложениями, породы высокого УЭС выступают лишь по бокам и отражают строение коренных стен пещеры. На карте изоом по глубине 0,3 м (рис. 3, 1 ) в квадрате З-16 выделена локальная аномалия повышенного УЭС. На картах изоом по глубинам 0,7 и 1,0 м (рис. 3, 2, 3 ) доля осадков высокого УЭС возрастает, что связано с преобладающим распространением коренных пород на этих высотных отметках. На кв. Е-15 и И-16 аномалии низкого УЭС показывают участки углубления в скальном ложе.

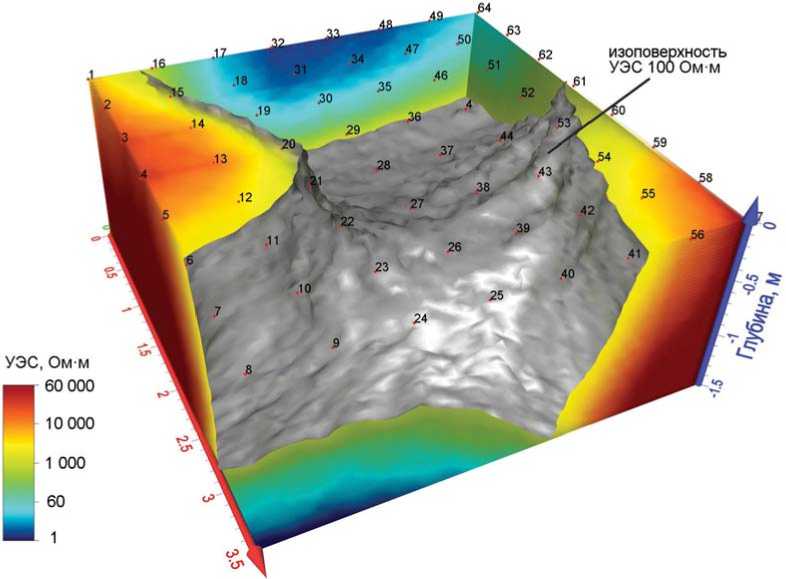

Общее представление о поверхности скального основания под толщей рыхлых отложений дает 3D-модель удельного сопротивления среды (рис. 4). Серая изоповерхность 100 Ом·м определяет границу между рыхлыми отложениями и коренными породами. В районе точек 7–10, 23–26, 39, 40 поверхность коренных пород погружается. В обла-

Рис. 2. Геоэлектрические разрезы по результатам 2D-инверсии.

1 – профиль № 1; 2 – профиль № 2.

Рис. 3. Карты удельного электрического сопротивления на глубине 0,3 м ( 1 ), 0,7 м ( 2 ), 1 м ( 3 ) и 1,4 м ( 4 ).

сти точек 21, 28, 37 выделен перешеек между противоположными стенками пещеры, который отмечен полосой повышенного УЭС (см. рис. 3, 3 ).

Трехмерная томография показала, что в галерее присутствуют зоны с мощно стью рыхлых отложений до 1,0–1,5 м (квадраты Е-15, И-15, Д-16, И-16). На участке в пределах кв. З-16, где была зафиксирована одна из аномалий УЭС, заложен шурф площадью 0,5 × 1,0 м для установления ее генезиса. Раскопочные работы показали, что зона повышенного УЭС здесь не связана с антропогенной деятельностью. Аномалия была вызвана литологическими факторами – обогащением слоя щебнем и глыбами. Вскрытые шурфом отложения мощностью до 1 м состоят из четырех стратиграфических под- разделений.

Слой 1 (5–20 см) – суглинки серо-коричневые, светлые, с включением известнякового щебня и глыб, с тонкими линзами железомарганцевой цементации.

Слой 2 (5–10 см) – суглинок серый, в верхней части слоя обогащенный обломочным щебнистым

материалом с отдельными глыбами до 30 см в максимальном измерении. Во включениях отмечены также единичные фрагменты костей.

Слой 3 (50–60 см) – суглинок коричневый, с включением известнякового щебня в верхней части слоя, в нижней – многочисленных фрагментов костей.

Рис. 4. 3D-модель распределения удельного электрического сопротивления.

Слой 4 (5–10 см) – суглинок коричневый, плотный, тяжелый, без обломочного материала, с редкими фрагментами ко стей. Покрывает скально е дно пещеры.

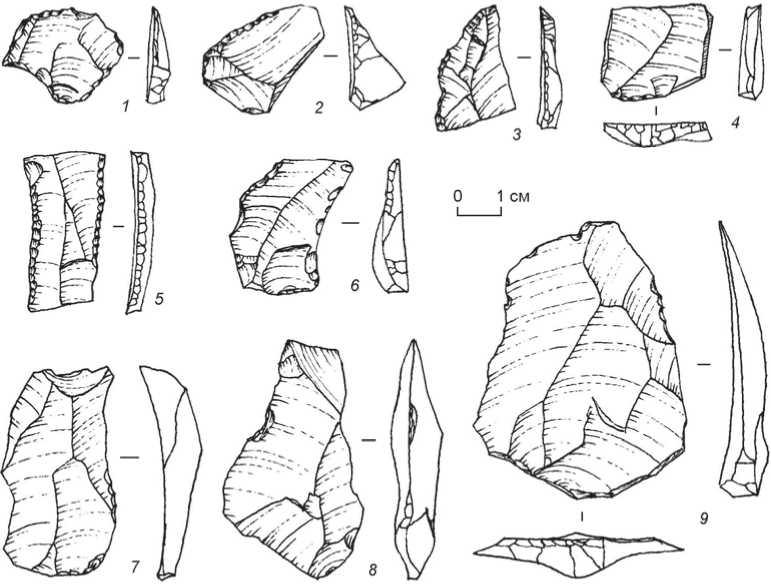

Небольшая коллекция каменных артефактов, насчитывающая 17 экз., обнаружена в слое 3. От-щепы (11 экз.) представлены сколами мелкого и среднего размера с фасетированной (рис. 5, 4 ) или двухгранной, в единичных случаях с гладкой, точечной или линейной остаточной ударной площадкой с прямой или обратной редукцией карниза. Дорсальная огранка – продольная однонаправленная, бинаправленная (рис. 5, 7 ) или неопределимая. В числе сколов – крупный треугольный отщеп с выпуклой тщательно фасетированной площадкой и конвергентной огранкой (рис. 5, 9 ), схожий с ле-валлуазскими остриями. Половина изделий имеет изогнутый профиль, остальные – прямые. Одним экземпляром представлен медиальный фрагмент пластины. Технический скол представлен полуре-берчатым снятием (рис. 5, 2 ). Дополняют коллекцию три осколка и плитка сланца.

Изделия с вторичной обработкой включают боковой скребок на техниче ском сколе (рис. 5 , 2 ), проколку на дистальном фрагменте удлиненного скола (рис. 5, 3 ), отщепы с мелкой дорсальной краевой эпизодической ретушью (рис. 5, 1, 6–8 ), фрагмент пластины с мелкой регулярной дорсальной ретушью по краям (рис. 5, 5 ). Каменная индустрия в полной мере соответствует комплексу, исследо-128

ванному на предыдущих этапах работ на памятнике, где также отмечены пластинчатые изделия и сколы леваллуазского облика [Васильев, Рыбин, Нохрина, 2015; Нохрина, Смычагина, Лбова, 2015].

За исключением плитки из хлоритового сланца с твердостью 4,5 по шкале Мооса, все остальные отдельности в коллекции 2020 г. представлены однотипными осадочными высококремнистыми породами с твердостью не ниже 6,5 по шкале Мооса. Эти породы имеют окраску от темно-серой, почти черной, до светло-серой, массивную текстуру, тонкозернистую или скрытокристаллическую структуру и связаны между собой промежуточными по цвету и структуре разностями, что позволяет рассматривать их как принадлежащие к единой осадочной толще. Более точная диагностика кремнистых пород артефактов требует дальнейших исследований с изготовлением петрографических шлифов.

Расположение пещеры в районе, сложенном терригенными отложениями кембро-ордовикской горноалтайской свиты (песчаниками, аргиллитами, глинистыми сланцами, с редкими линзами гравелитов и конгломератов) и тектоническими блоками венд-нижнекембрийской эсконгинской свиты, в составе которой преобладают известняки и доломиты, силицитолиты, алевролиты и глинисто-кремнистые сланцы, однозначно свидетельствует в пользу местного источника каменного сырья артефактов – си-лицитолитов эсконгинской свиты.

Рис. 5. Каменный инвентарь из слоя 3 пещеры Бийка-1.

1, 6–8 – отщепы с ретушью; 2 – скребок; 3 – проколка; 4 – отщеп; 5 – пластина с ретушью; 9 – леваллуазское острие.

Помимо каменных артефактов в пределах слоя 3 обнаружены фаунистические материалы. Определимые остатки (определения выполнены канд. биол. наук С.К. Васильевым) включают в основном целые или фрагментированные зубы, реже – кости посткраниального скелета. Хищники представлены отдельными зубами волка Canis lupus и пещерной гиены Crocuta spelaea . Наиболее многочисленны в коллекции остатки сибирского горного козла Capra sibirica (14 экз.), одним экземпляром представлен зуб архара Ovis ammon , кости и зубы Capra или Ovis насчитывают 30 экз. От лошади Equus ovodovi найдено два зуба. Характерная сохранность и видовой состав фауны, в первую очередь наличие остатков пещерной гиены, указывают на плейстоценовый возраст вмещающих отложений. В целом полученная коллекция полностью соответствует палеофаунистическому спектру, изученному на предыдущем этапе работ на стоянке [Васильев, Рыбин, Нохрина, 2015].

Проведенное геофизическое зондирование показало высокую перспективность использования этого метода для определения конфигурации скального основания в пещерных археологических объектах. С большой точностью была установлена мощно сть рыхлых отложений на одном из отдаленных участков стоянки. Дальнейшей разработки требует проблематика интерпретации различного рода аномалий, которые могут быть как связаны с антропогенной деятельностью, так и обусловлены свойствами осадка. Раскопочные работы, проведенные на небольшой площади, показали высокую концентрацию археологических и палеонтологических материалов в плейстоценовых отложениях в глубине пещеры.

Полевые археологические исследования и геофизические работы выполнены при поддержке проектов РФФИ № 17-29-04122 офи-м и МК-2790.2019.6, лабораторные исследования выполнены по проекту НИР № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Геофизические и археологические исследования пещеры Бийка-1 на Алтае

- Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая / А.П. Деревянко, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, М.И. Дергачева, Т.А. Дупал, Е.М. Малаева, С.В. Маркин, В.И. Молодин, С.В. Николаев, Л. А. Орлова, В.Т. Петрин, А.В. Постнов, В. А. Ульянов, И.К. Феденева, И.В. Форонова, М.В. Шуньков. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 176 с.

- Васильев С.К., Рыбин Е.П., Нохрина Т.И. Фаунистические остатки из отложений пещеры Бийка-1 и грота Бийка-2 (Горный Алтай) и их археологический контекст // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 31-35.

- Нохрина Т.И., Смычагина Д.В., Лбова Л.В. Опыт построения пространственных моделей культурных горизонтов пещеры Бийка-1 (Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 129-132.

- Нохрина Т.И., Чеха А.Н. Костяной вкладышевый кинжал из пещеры Бийка-1 (Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 135-138.