Геофизические исследования 2007 г. на Великентском поселении эпохи бронзы

Автор: Кол Ф., Магомедов Р.Г., Мисиевич К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Великант в Дагестане на западном берегу Каспийского моря является одним из известных археологических объектов, связанных с горизонтом Кура-Аракс (конец 4 - начало 3-го тысячелетия до нашей эры). С 1994 года участок был раскопан дагестанско-американской экспедицией. Останки раннего поселения в Великате занимают вершины пяти естественных бугров высотой до 9 метров. В 2007 году электрические измерения были проведены в отдельных 3 комплектах. На холме IV (множество А) опрос охватывал практически весь сайт. На насыпи I (набор B) измерения были преднамеренно проведены в районе, который в течение последних 20 лет интенсивно использовался для пастбищных и сельскохозяйственных работ. Имея положительные результаты в таких условиях, можно было планировать аналогичную деятельность в менее разрушенных частях участка. Наконец, испытание на площади 10 х 20 метров (установка С) было проведено вблизи места, лежащего на запад к насыпи II. Геоэлектрическая съемка подтвердила эффективность метода при локализации археологических объектов. Однако пробные ямы в местах наиболее значительных аномалий, по-видимому, необходимы для планирования будущих обследований.

Геофизические исследования, великентское поселение, бронзовый век, дагестан

Короткий адрес: https://sciup.org/14328474

IDR: 14328474

Текст научной статьи Геофизические исследования 2007 г. на Великентском поселении эпохи бронзы

Поселение Великент (координаты 42º11′23″ с. ш. и 48º03′36″ в. д.), расположенное возле Дербента в Дагестане, на западном побережье Каспийского моря, – один из наиболее известных археологических памятников куро-арак-ской культуры (конец IV – начало III тыс. до н. э.).

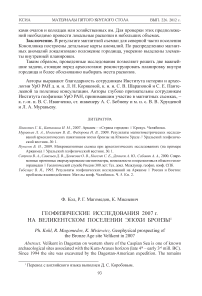

Сохранившиеся остатки раннего Великентского поселения занимают вершины пяти холмов (I–V) естественного происхождения, высотой до 9 м (рис. 1).

Впервые присутствие археологических материалов в Великенте было отмечено российским археологом А. Руссовым в 1880 г. Первые научные полевые исследования проводились в середине 1950-х гг., затем, в конце 1970-х и начале 1980-х гг., на памятнике вели раскопки сотрудники Дагестанского отделения АН СССР. Тогда был вскрыт участок с хорошо сохранившимися архитектурными остатками на холме I, а на холме III открыто и раскопано несколько коллективных катакомбных захоронений. Древнейшие культурные слои холма II относятся, по результатам радиокарбонного датирования, к периоду между 3300 и 2950 гг. до н. э. ( Stronach , 1996).

С 1994 г. на памятнике проводит раскопки совместная Дагестано-Американская экспедиция под руководством Р. Г. Магомедова, Ф. Кола и М. Г. Гаджиева. В результате открыты катакомбные грунтовые захоронения, многочисленные керамические сосуды, модели колес, бронзовые топоры, ножи и долота, а также украшения, датируемые 3000–2000 гг. до н. э. ( Gadzhiev et al. , 1997. P. 183–230; 2000. P. 47–123). Были сделаны примечательные находки, подтверждающие существование медного и бронзового производства в этот период ( Kohl , 2002. P. 161–184). Проведенные многочисленные анализы позволили реконструировать ландшафт и окружающую среду поселения ( Gadzhiev , 1997). Тщательно проанализированы и опубликованы антропологические материалы из Великент-ского могильника ( Медникова и др. , 2007. С. 19–29). Готовится полная публикация результатов совместных работ в серии монографий Евразийского отдела Германского археологического института в двух томах.

Благодаря активным работам последних лет в Великенте, реконструкция доисторической жизни северокавказского региона может быть дополнена множеством новых деталей. Однако информацию о самом памятнике по-прежнему нельзя назвать исчерпывающей. До настоящего времени составление детального плана сохранившихся на холмах остатков поселения представляется затруднительным. Информация о размерах памятника выглядит неполной, невыясненной остается связь между поселениями и могильниками. В последние годы встала проблема сохранения и консервации раскопанных участков памятника. Поселение постоянно разрушается из-за активности местного населения, использующего холмы с археологическими объектами для добычи глины в строительных целях. Необходимо найти способы сохранения памятника и создания охранных зон его археологических слоев.

Рис. 1. Великент-2007. Расположение участков геофизического обследования на топографическом плане

Геофизическое обследование представляется одним из наиболее полезных методов в подобной ситуации. Геофизические измерения – неразрушающие и гораздо менее дорогостоящие по сравнению с археологическими раскопками – позволяют быстро и эффективно выявить границы археологических объектов и определить размеры памятника.

Уже известные по раскопкам объекты (такие как постройки, сделанные из камня, дерева или обожженной глины, или захоронения с входными ямами и камерами) весьма отличаются по геофизическим свойствам от своего окружения и создают значительный контраст, выявляемый при геоэлектрическом, электромагнитном и магнитном обследовании. Электромагнитное радарное обследование уже проводилось в 2005 г. на холме IV поселения, однако его результаты не были проверены тестовыми раскопками, что является необходимым условием при широкомасштабном полевом исследовании.

В 2007 г. электрические измерения проводились на трех участках памятника (рис. 1). На холме IV (участок A) обследование охватило практически весь пригодный для этого участок (свободный от асфальтового покрытия). На холме I (участок В) измерения намеренно проводились на той части памятника, которая в течение последних 20 лет наиболее активно используется под современные выпасы и сельскохозяйственную деятельность. При наличии положительных результатов в подобных условиях сохранности поселения можно планировать аналогичные исследования на менее поврежденных участках памятника. Наконец, полигон размерами 10 × 20 м (участок С) был разбит к западу от холма II, где обнаружены остатки гончарных печей.

Метод обследования. Обследование проводили с помощью электрического метода, используя полярно-дипольное размещение электродов, с измерением датчиками MN по сетке в 1 м и отнесением постоянного датчика А на расстояние 6 м от датчиков MN и постоянного датчика B – на расстояние 100 м. Подобная измерительная система позволяет изменять глубину проникновения при изменении расстояния между электродами AB и MN ( Hesse, Spahos , 1979. P. 647–655). В теории, глубина обследования должна равняться половине расстояния между переставляемыми и постоянными датчиками. В случае работ на Великенте это расстояние равнялось 6 м, что позволяло фиксировать значения различимого удельного сопротивления слоев на глубине до 3 м. На участке С, имея полную информацию о мощности культурного слоя, мы ограничили глубину обследования 2 м.

Полевые наблюдения велись с помощью многочастотного переменно действующего токового микропроцессорного измерителя удельного сопротивления ARA 03. Встроенная память прибора позволяет сохранять 10 000 измерений с координатами по осям XY и уже в поле подготавливать предварительный результат измерений после переноса данных в компьютер ( Herbich et al. , 1998. P. 127–131). Полевые измерения велись с использованием тока напряжением 230 В, силой 10 мА и частотой 128 Гц по регулярной сети с шагом в 1 м. Результаты обследования были подготовлены в виде карт и трехмерных моделей распределения значений различимого удельного сопротивления с использованием программного обеспечения Surfer 8 Golden Software Inc.

При подготовке результатов обследования холма IV (участок А) мы имели возможность провести сравнение результатов геоэлектрического измерения с радарными профилями, полученными с помощью георадиолокационного приемника LOZA 2 с частотой неэкранированной антенны 400 МГц. К сожалению, в нашем распоряжении не было полного комплекта оригинальных данных радиолокационных измерений, а лишь готовые карты с локализацией обнаруженных аномалий. Тем не менее эта ограниченная информация позволяла описать аномалии, обнаруженные как с помощью радара, так и при электроразведке.

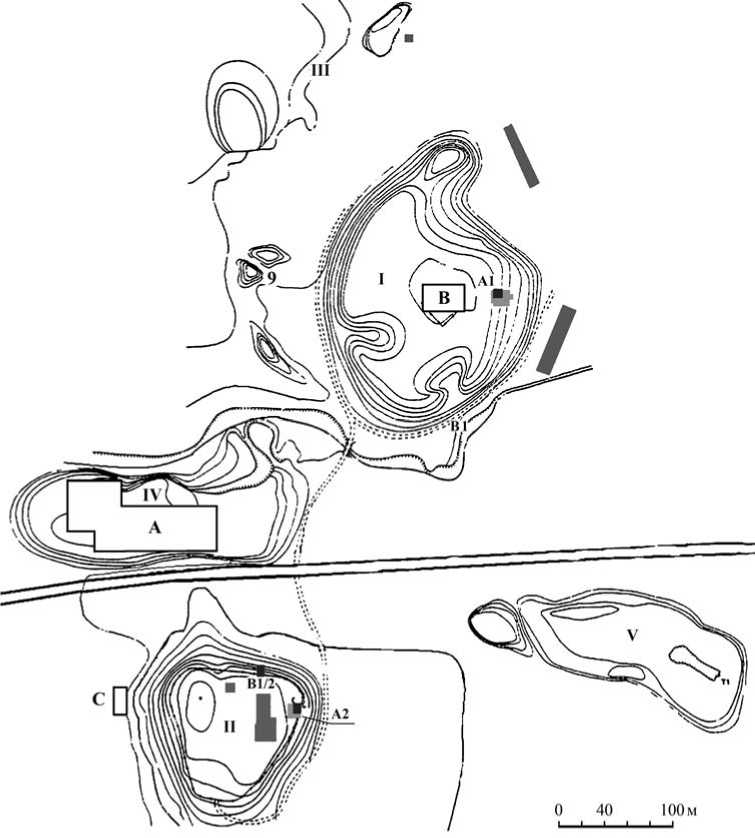

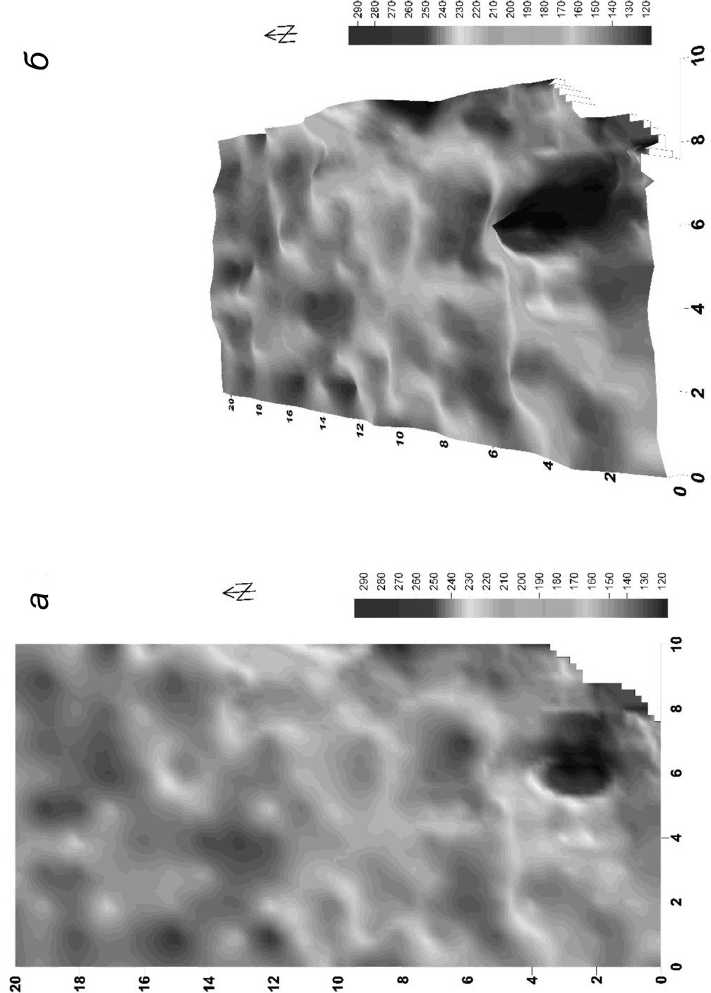

Результаты геоэлектрической разведки 2007 г. Участок А. На данном участке в ходе измерений были зарегистрированы значения различимого удельного сопротивления в пределах 20–100 Ом·м. На картах и трехмерных моделях различимого удельного сопротивления (рис. 2, а, б ) видны аномалии (в основном высокого удельного сопротивления), обусловленные присутствием искомых остатков археологических объектов.

На всех картах можно увидеть, что наименьшие значения различимого удельного сопротивления регистрируются в местах, где сохраняется естественная мощность геологических слоев (отмечены темно-серым цветом в пониженной области на рис. 2–4). Наивысшие значения появляются тогда, когда подповерхностные слои были трансформированы или разрушены в результате интенсивного использования территории в наше время. В этом случае видимые на картах аномалии (обозначены темно-серым цветом в повышенной области на рис. 2–4) могут быть вызваны присутствием остатков современных построек, мостовых, оград, тропинок и дорог.

Сопоставление результатов радиолокационного обследования с картами различимого удельного сопротивления позволяет отобрать аномалии, вызванные присутствием археологических остатков.

Присутствие большинства аномалий, зафиксированных радаром, было подтверждено электроразведкой (рис. 2, а ). Прежде всего это касается аномалий, описанных как концентрация камней (отмечены на рис. 2, а серым прямоугольником). Возможно, что камни, локализуемые на координатной сети (X = 46 м; Y = 62 м) в южной части обследуемого участка могут быть остатками отвала, лежащими в подповерхностном слое после раскопок, проведенных на близлежащей траншее, но концентрация подобного материала в западной части участка А (X = 52 м; Y = 38 м), похоже, находится in situ, так же как и большинство других выявленных аномалий на данной территории.

Основная концентрация аномалий с высоким удельным сопротивлением, связанных, скорее всего, с археологическими объектами, лежит на координатах X = 35–45 м; Y = 35–40 м. Как по форме, так и по значению различимого удельного сопротивления, регистрируемого на данном участке, они похожи на аномалии, обнаруженные при радарном обследовании. Другие аномалии высокого удельного сопротивления (со значением более 80 Ом·м; отмечены темно-серым цветом в повышенной области) могут быть связаны с современными объектами – это узкие длинные аномалии, вызванные тропинками и оградами, а также крупными остатками строений. Типичный объект, характерный для данного типа аномалий, зарегистрирован на координатах X = 12–20 м; Y = 0–18 м. Форма и размеры вышеописанных аномалий предполагают присутствие здесь фундаментов постройки шириной 8 м и длиной 12 м, что вызвало регистрируемое возмущение различимого удельного сопротивления.

110-

100-

Рис. 2. Великент-2007. Участок А (холм IV)

а – карта зарегистрированных значений различимого удельного сопротивления; б – трехмерная модель различимого удельного сопротивления

Близкая ситуация наблюдается также в восточной части исследуемого участка на координатах X = 20–50 м; Y = 90–117 м.

Значения различимого удельного сопротивления, регистрируемые здесь, более высокие, чем в западной части участка А. Узкие длинные аномалии, находящиеся на расстоянии 2 м друг от друга, соотносимые с сохранившимися здесь легкими оградами, могут быть вызваны присутствием последних. Неправильная форма зон повышенного значения различимого удельного сопротивления может быть обусловлена химическими изменениями в грунте, произошедшими в ходе длительного использования данной территории под выпасы. Не исключено, что регистрируемые аномалии вызваны также присутствием мусорных свалок, устроенных здесь для выравнивания поверхности.

Как видно в западной части изучаемого участка, значения различимого удельного сопротивления, наблюдаемые в случае аномалий, интерпретированных как археологические объекты, не превышают 60 Ом·м, тогда как все значения аномалий в восточной части участка А превышают 80 Ом·м. В подобных условиях (присутствие подповерхностного слоя повышенного удельного сопротивления) регистрация аномалий, вызванных присутствием археологических объектов (лежащих на большей глубине), была практически невозможной.

Участок В. Измерения на этом участке проводились в той части холма I, которая интенсивно использовалась в последнее время в сельскохозяйственных целях – в качестве выпасов и для других хозяйственных нужд. Тропинки, ограды и современные строения нанесены на топографический план памятника, сделанный в 1994 г. В настоящее время территория расчищена, выровнена и пригодна для геоэлектрического обследования. Тем не менее следует принять во внимание присутствие слоя с высоким удельным сопротивлением, который может формировать условия, похожие на отмеченные на западной стороне участка А и затрудняющие интерпретацию выявляемых аномалий.

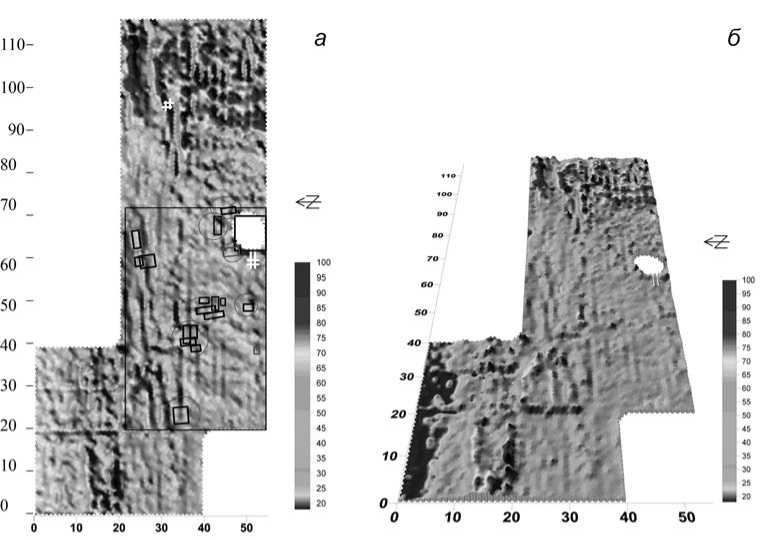

Значения различимого удельного сопротивления, регистрируемые в результате обследования, колеблются в пределах 30-180 Ом-м (рис. 3, а ).

Полученная картина весьма напоминает наблюдаемую на участке А. Тем не менее значения удельного сопротивления, в особенности в случае аномалий с высоким удельным сопротивлением, гораздо выше. Возможно, это связано с более мощным, чем на участке А, выравнивающим мусорным слоем, лежащим близко к поверхности. Не исключено также, что стоящие здесь строения имели гораздо более глубокие и мощные фундаменты. Это может повышать значение различимого удельного сопротивления вплоть до 100%. На трехмерной модели различимого удельного сопротивления (рис. 3, б ) хорошо просматривается квадратная зона на координатах X = 0–5 м; Y = 2–12 м (повышенные области серого цвета). Внутри этой зоны узкие линейные аномалии (повышенные области темно-серого цвета) образуют прямоугольник, имеющий четкие границы на востоке, севере и юге и продолжающийся на западе. Картина представляется типичной для аномалий, вызванных остатками строений с сохранившимися фундаментами и завалившимися внутрь комнат стенами. Весьма похожая узкая линейная аномалия (в данном случае идущая поперек разбитой сетки измерений) обнаружена на координатах X = 20–30 м; Y = 10–18 м.

Аномалии имеют более четкие границы и лучше распознаются, что может свидетельствовать о том, что сохранившиеся фундаменты лежат ближе к поверхности и под ними меньше мусорного материала. С современной деятельностью, похоже, связана и аномалия высокого удельного сопротивления на координатах X = 10–12 м; Y = 18–20 м. В этом месте рядом с описанной выше структурой лежит аномалия низкого удельного сопротивления. Не исключено, что здесь мы имеем дело со следами современных земляных работ. В подобной ситуации остатки современных конструкций с высоким удельным сопротивлением могли быть выкопаны и помещены в подповерхностный слой, а образованная таким путем яма впоследствии заполнена однородным грунтом с низким удельным сопротивлением.

Очень высокое значение различимого удельного сопротивления, регистрируемое на координате X = 20 м, сильно отличается от окружающего пространства низкого удельного сопротивления и выглядит результатом плохого контакта измерительных электродов.

Кроме аномалий с высоким удельным сопротивлением, образованных современной строительной деятельностью, описанных выше и обозначенных на карте и на трехмерной модели различимого удельного сопротивления на участке В (рис. 3, а, б ), имеются также аномалии, которые формой и значениями удель-

Рис. 3. Великент-2007. Участок В а – карта различимого удельного сопротивления; б – трехмерная модель различимого удельного сопротивления ного сопротивления очень похожи на зафиксированные на участке А. Эти аномалии интерпретированы как археологические объекты. К ним относятся:

– аномалия высокого удельного сопротивления на координатах X = 8–12 м; Y = 4–6 м;

– аномалия в зоне X = 16–20 м; Y = 6–11 м;

– аномалия полукруглой формы на координатах X = 8–10 м; Y = 8–11 м.

Первая группа аномалий связана с зоной низкого удельного сопротивления с центром на координатах X = 15 м, Y = 5 м. Подобная картина типична для сильно обожженных объектов, таких как скопления керамических черепков, очагов, печей или горнов с мощными каменными конструкциями. Объекты подобного рода известны из раскопок на холме I. Один из горнов в настоящее время виден на поверхности. Не исключено, что подобные объекты могут служить источником возмущения различимого удельного сопротивления, регистрируемого в данном месте.

Вторая группа аномалий практически идентична картине, наблюдаемой на участке А в зоне, где наиболее значимые аномалии были зафиксированы как при электроразведке, так и с помощью электромагнитного радара (см. рис. 2, а ).

Третья аномалия состоит из линейной полукруглой структуры, четко отграниченной с севера, востока и юга. Не исключено, что данная аномалия образована объектом, лежащим на большой глубине (2–3 м). Часть этого объекта, возможно, разрушена современной траншеей (идущей с севера на юг вдоль координаты X = 7 м, обозначенной темно-серым цветом в пониженной области на рис. 3, а, б ). Тем не менее эта аномалия может быть связана с современным нарушением юго-западного угла исследуемого полигона, и она отделяется современной траншеей от сохранившихся археологических остатков.

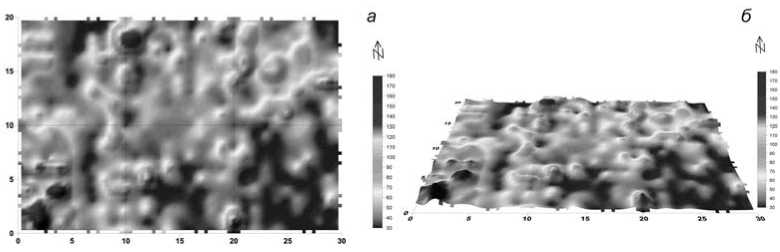

Участок С. Главной задачей обследования данного участка было изучение возможностей локализации археологических объектов поселения Великент. Моделью для исследования послужили видимые в профиле сильно обожженные объекты (горны?), лежащие на глубине 0,5–1,5 м и частично разрушенные в ходе добычи глины. На первом этапе была изменена конфигурация стационарных и измерительных электродов. Глубина проникновения была ограничена 2 м, но максимальная чувствительность (возможность различать небольшие объекты – около 0,5 м в диаметре) и проникновение сквозь тонкие слои (0,2–0,3 м) привели к использованию дипольно-полярных электродов в конфигурации MN = 1 м; D (NA) = 4 м; B = ∞.

Полигон площадью 200 м2 (10 × 20 м) был исследован по сетке 0,5 м, начиная с обрыва, лежащего с западной стороны холма. Результаты обследования представлены на карте и на трехмерной модели распределения значений различимого удельного сопротивления (рис. 4, а, б ). Более высокие значения (по сравнению с участками А и В) удельного сопротивления, в пределах 20–290 Ом·м, регистрируются благодаря ограниченной глубине обследования (низкое удельное сопротивление материкового глинистого грунта меньше влияло на порядок значений удельного сопротивления обследуемых слоев, измеряемых на поверхности).

Археологические объекты, видимые в профиле, образуют аномалию более 200 Ом·м (рис. 4, а ; координаты X = 8–10 м; Y = 9–12 м). Похожая аномалия распознается на координатах X = 4–6 м; Y = 1–4 м. Аномалия высокого удельного сопротивления окружена объектами с низким удельным сопротивлением, что характерно для сильно обожженных объектов. Возможно, что эта аномалия обусловлена присутствием подобных объектов, лежащих на той же глубине.

Другие аномалии, обнаруженные на участке С, имеют более низкое удельное сопротивление (менее 200 Ом·м) и, возможно, образованы небольшими ямами с грунтовым заполнением. Однако не исключено, что источником подобных аномалий может быть разница в гумусированности подповерхностных слоев.

Метод обследования, использованный на участке С, позволил изучить широкую площадь поселения, однако для подтверждения сделанных выводов необходимо провести тестовые раскопки на месте зафиксированных аномалий (координаты X = 4–6 м; Y = 1–4 м). В результате подобных раскопок у нас появится информация о реальных размерах, оригинальном археологическом контексте и последовательности залегания слоев в нетронутой части памятника. Станет возможным рассчитать реальные глубину и размеры объекта, вызвавшего аномалию, зарегистрированную возле обрыва холма; однако мы должны помнить, что в данном месте имеется лишь часть объекта, сохранившегося in situ. Кроме того, размещение эквипотенциальных поверхностей на восточной границе исследуемого полигона, обнаруженное в ходе геоэлектрических измерений, обусловлено присутствием здесь практически вертикального склона холма и не может служить моделью для подобных расчетов.

Заключение. Геоэлектрическое обследование, проведенное на разных участках памятников Великента, подтвердило эффективность данного метода локализации археологических объектов. Тем не менее при планировании будущих полевых работ представляется необходимым провести тестовые раскопки в местах наиболее значимых аномалий. Это позволит сконцентрировать внимание археологов на участках памятника, которые могут быть разрушены в процессе современной деятельности по добыче глины.

Магнитометрия в версии градиентных наблюдений ( Bartington, Chapman , 2003. P. 19–34) может быть добавлена в качестве метода обследования широких площадей. Это метод более быстрый по сравнению с электрическими измерени-

Рис. 4. Великент-2007. Участок С а – карта различимого удельного сопротивления; б – трехмерная модель различимого удельного сопротивления ями и более эффективный при выявлении обожженных конструкций (скоплений керамических черепков, очагов и горнов). Используя магнитометр с двумя датчиками градиентным способом, мы можем получать данные с различной глубины и локализовать даже индивидуальные археологические объекты. В случае работ на Великенте современные сооружения (металлические ограды и линии электропередач) могут служить ограничением в широком использовании магнитной разведки, однако можно сочетать магнитометрию с электроразведкой и проводить электрические измерения в местах, где магнитные наблюдения провести затруднительно. Другим препятствием является присутствие большого количества современных металлических объектов на поверхности, в особенности на холме V, который служит мусорной свалкой для местных жителей. Эта проблема может быть решена в ходе очистки поверхности с помощью металлодетекторов.

Археологическая проверка аномалий на участке А (холм II) с помощью тестовых раскопок может дать информацию для планирования широкомасштабного георадарного обследования для поиска пустот и входных ям на могильнике. Электромагнитный метод с использованием приповерхностных радаров весьма эффективен на памятниках данного типа ( Conyers, Goodman , 1997).

Комплексные неразрушающие обследования Великента могут помочь не только в планировании будущих полевых работ на этом памятнике, определив ареал и концентрацию археологических объектов на каждом холме, но также станут основой для создания особых охранных зон. Благодаря этому будет возможно сохранить по максимуму богатейшее археологическое наследие Ве-ликента. Первым шагом в подобной деятельности стал детальный топографический план (подготовлен специалистами ГУП «Наследие» Министерства культуры Ставропольского края), который в форме цифровой модели поверхности может служить в качестве основы для археологических охранных мероприятий.

Список литературы Геофизические исследования 2007 г. на Великентском поселении эпохи бронзы

- Медникова М. Б., Бужилова А. П., Добровольская М. В., Лебединская Г. В., 2007. Антропологические материалы из Великента (раскопки 1995-1998 гг.)//РА. № 3.

- Bartington G., Chapman C. E., 2003. A high-stability fluxgate magnetic gradiometer for shallow geophysical survey//Archaeological Prospection. № 11.

- Conyers L. B., Goodman D., 1997. Ground-Penetrating Radar: An Introduction for Archaeologist. Walnut Creek (California).

- Gadzhiev M. G., 1997. The Flora from Velikent, A Preliminary Analysis//Daghestan-American Velikent Expedition: The 1995 Annual Report.

- Gadzhiev M. G., Kohl P. L., Magomedov R. G., Stronach D., 1997. The 1995 Daghestan-American Velikent Expedition//Eurasia Antiqua: Zeitshchrift für Archäologie Eurasiens. № 3.

- Gadzhiev M. G., Kohl P. L., Magomedov R. G., Stronach D., Gadzhiev Sh. M., 2000. Dagestan-American Archaeological Investigations in Daghestan, Russia 1997-99//Eurasia Antiqua: Zeitshchrift für Archäologie Eurasiens. № 6.

- Herbich T., Misiewicz K., Mucha L., 1998. The «ARA» resistivity meter and its application//Unsichtbares Sichtbar Machen, Prospektionsmethoden in der Archäologie/Ed. by H. von der Osten-Wol-denburg. Stuttgart.

- Hesse A, Spahos Y., 1979. The evaluation of Wenner and Dipole-dipole resistivity measurements and the use of a new switch for archaeological field works//Archaeo-Physika. № 10.

- Kohl P. L., 2002. Bronze production and utilization in Southeastern Daghestan, Russia: c. 36001900 BC//Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt/Ed. by M. Bartelheim, E. Pernicka, R. Krause. Rahden/Westf.

- Stronach D., 1996. Excavations in Daghestan//Berkeley Archaeology: The Archaeological Research Facility Newsletter. № 3 (2). [http://arf.berkeley.edu/archaeology-news/arf-newsletter-1996-v3-2#dag]