Географический анализ эрозионно-гидротехнических систем Новоаннинского района Волгоградской области

Автор: Дедова Ирина Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 1 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы природно-антропогенные предпосылки развития эрозионных систем на территории Новоаннинского района. Обоснованы эрозионно-гидротехнические системы как единство эрозионных форм и котловин прудов. Дан развернутый анализ геоэкологического состояния прудов Новоаннинского района на примере отдельных водоемов.

Новоаннинский район, эрозионно-гидротехническая система, пруд, балка, геоэкологическое состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/148326062

IDR: 148326062 | УДК: 551.4.08

Текст научной статьи Географический анализ эрозионно-гидротехнических систем Новоаннинского района Волгоградской области

Новоаннинский район Волгоградской области представляет собой аграрный район степной зоны с большой долей пашни. Под агроландшафтами занято около 85% площади. Давнее сельскохозяйственное освоение территории района обусловило нарушение природных ландшафтов, а также активизацию экзогенных процессов. Среди последних преобладают эрозионные процессы, которые являются зональным явлением. С их распространением на территории Новоаннинского района связано развитие эрозионных систем, определяющих его геоморфологические и почвенно-ботанические особенности, и в то же время усложняющих пластику рельефа, ведущих к изъятию массивов ценных земель из хозяйственного использования. В настоящее время 29% территории района подвержены эрозионным процессам с уклоном поверхности 1–2°, при этом около 25% приходится на пашню [1, 4]. Также известно, что важная роль в трансформации твердого и ионного стока в руслах эрозионных систем, замедлении скорости эрозионных процессов за счет повышения местного базиса эрозии принадлежит прудам и гидротехническим сооружениям. Новоаннинский район является самым запруженным в Волгоградской области, здесь имеется 484 пруда с площадью водного зеркала от 0,3 до 83 га [8]. Созданные еще в начале-середине ХХ в., многие пруды стали неотъемлемой частью природно-антропогенных геосистем района, эволюционировавших под действием природных факторов. В связи с этим на территории Новоаннинского района сформировались уникальные эрозионно-гидротехнические системы, представляющие собой в настоящее время эволюционное единство эрозионных форм, прудов и берегоукрепительных лесополос, и лесопосадок. Рассмотрим географические факторы их формирования.

Природные условия Новоаннинского района способствуют географическому распространению эрозионной сети. Он расположен в границах геоморфологического района Хоперско-Бузулукской ледниково-аккумулятивной низменности [2]. Здесь отмечаются незначительные перепады высот (+170…+120 м), что способствует более ограниченному, по сравнению с другими территориями, распространению эрозии. Эрозионная сеть в большинстве своем древняя, долины с выположен- ными склонами, слабо холмистыми и увалистыми водоразделами. Преобладают балки и малые реки, в долинах которых вскрывается водоносный горизонт неогена. Хоперско-Бузулукская низменность сложена легко разрушаемым литолого-стратиграфическим комплексом пород с незначительными показателями ДНС 0,7–1,3 м/с [10]. Ограничено в долине р. Бузулук на поверхность выходят отложения мелового периода (K2) (опоки, глины), которые повсеместно перекрыты песчаными осадками неогена (N21), нижнеплейстоценовыми ледниковыми глинисто-валунными отложениями (Q3dn). Водоразделы и склоны речных долин и балок покрыты песками, суглинками и глинами верхнего плейстоцена – голоцена. Они легко подвергаются размыву и служат субстратом для развития эрозионных процессов. Здесь отмечаются крайне малые значения уклонов 0,18–3,12°, которые при значительной ширине склонов в 1–5 км не способствуют активной денудации. Глубина вреза овражно-балочных систем небольшая и составляет 15–20 м [Там же].

Континентальный климат Новоаннинского района с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом способствует замедлению скорости денудации в сухие сезоны года и её росту во влажное межсезонье. Таким образом, активизация эрозии происходит весной, ранним летом и осенью. Зимой значительна высота снежного покрова, достигающая самых больших значений в области (до 16–18 см) [5], что также благоприятно для формирования эродирующих водотоков весной. Следствием данного процесса является весенняя дегумификация черноземных почв, которая на отдельных склонах составляет до 0,7–0,8% от объема горизонта А.

Растительный покров Новоаннинского района характеризуется преобладанием степных злаков и разнотравья с неглубокой корневой системой, что также благоприятно для развития эрозии. Про-тивоэрозионную роль играют байрачные леса, аккумулирующие твердый сток на поверхности почв, а также искусственные лесополосы, несущие экологическую, противоэрозионную и снегозадерживающую функцию. Особенно существенна их роль в задержании весенних суховеев и аккумуляции влаги весной.

Географический анализ развития эрозионной сети Новоаннинского района проведен нами по методике А.И. Спиридонова, более известной, как «методика квадратов» по картам масштаба 1:200000 [3, 11]. При этом вся исследуемая территория была разбита нами на сеть квадратов (191 квадрат), площадь которых варьировала от 4 км2 до 16 км2, в границах которых и велся расчет густоты и плотности эрозионных форм. Пространственный анализ распространения эрозионной сети выявил приуроченность эрозионных форм к склонам речных и балочных долин, надпойменным террасам р. Бузулук, а также к очагам интенсивной хозяйственной деятельности [10].

Средний показатель густоты эрозионного расчленения (Кэр) в районе составляет 0,2 км/км2. Минимальные значения густоты варьируют в пределах 0,04-0,006 км/км2, максимальные - 0,6-0,7 км/км2. В развитии Кэр прослеживается связь с рельефом местности: как правило, эрозионные формы отсутствуют в пойме р. Бузулук, на плоских водоразделах, на горизонтальных площадках надпойменных террас (12% от площади района). В целом в районе преобладают значения густоты от 0,11 до 0,25 км/км2. Такие показатели отмечены на 42% площади района, в основном это слабо покатые склоны балочных систем, как правило, левобережные. Показатели густоты от 0,26 до 0,5 км/км2 характерны для нижних частей склонов балок, имеющих большие показатели крутизны, чем в предыдущем случае, а также для уступов надпойменных террас р. Бузулук, ряда населенных пунктов, что составляет около 28% от территории района. Приводораздельные части склонов балок, слабонаклонные площадки надпойменных террас р. Бузулук имеют показатели густоты эрозионной сети в пределах 0-0,1 км/км2 (16% от площади района). Такие малые значения объясняются практически отсутствием естественных уклонов и малыми перепадами высот. В то же время около 2% от площади района имеют значения, превышающие средний показатель по району в 2,5–3,5 раза. Значения густоты от 0,51 до 0,7 км/км2 прослежены в окрестностях крупных сельских поселений, там, где активно протекает сельскохозяйственная и дорожная эрозия.

Плотность эрозионных форм в Новоаннинском районе обладает также незначительными показателями. Средний показатель составляет 0,3 шт./км2. При этом минимальные значения плотности со- ставляют 0,06 шт./км2, максимальные - 0,8 шт./км2. Около 23% территории района имеют показатели плотности от 0 до 0,2 шт./км2, это приводораздельные участки склонов крупных балок и рек, слабо покатые или ровные, а также ровные площадки надпойменных террас р. Бузулук. Около 49% территории района имеют показатели плотности эрозионных форм 0,21-0,4 шт./км2. Это нижние части склонов и днища балочных систем, где развиваются молодые овраги и промоины, а также окрестности населенных пунктов с ареалами сельскохозяйственной эрозии.

Около 16% площади Новоаннинского района – это эродированные территории с показателями плотности от 0,41 до 0,8 шт./км2. К ним относятся распаханные склоны балочных систем, окрестности населенных пунктов, где проявляются очаги антропогенной эрозии. Наконец, около 12% территории района не имеет эрозионных форм.

Таким образом, Новоаннинский район, располагаясь в границах Хоперско-Бузулукской низменности, относится к территориям со слабым проявлением овражной эрозии. Среди эрозионных форм преобладают древние, хорошо разработанные балочные и речные долины с пологими склонами. Замедление темпов эрозии произошло в районе в ХХ в., когда в балках были созданы каскады гидротехнических сооружений, сыгравших важную роль в регуляции стока. Это плотины, котловины прудов и берега, засаженные древесными породами. Располагаясь в руслах и верховьях балок, гидротехнические сооружения превратились со временем из антропогенных геосистем в природно-антропогенные, эволюционируя совместно с эрозионными формами и их облесненными склонами. В настоящее время в большинстве балок района сформированы каскады эрозионно-гидротехническим систем с искусственной регуляцией стока.

К наиболее значительным по протяженности и значимости эрозионным системам, где отмечены каскады прудов, относятся р. Перевозинка, б. Водяная, р. Черная, б. Березовая, р. Паника, б. Чесноков-ская. С одной стороны, пруды являются теми объектами, где происходит аккумуляция воды для сельскохозяйственных нужд, разводится рыба, побережья прудов являются зоной отдыха местных жителей. С другой стороны, создание прудов привело к трансформации твердого и ионного стока в руслах эрозионных систем за счет создания плотин, а также затуханию эрозии в границах отдельных эрозионных систем. Пруды района руслового типа, основная часть создана в верховьях и среднем течении. Форма в плане вытянутая, или Y-образная, что характерно при запруживании верховьев, образованных от слияния двух не-больших балок. Основная часть прудов имеет отметки уреза воды +110…+130 м, что соответствует отметкам разгрузки на дневную поверхность неогенового водоносного горизонта. Ниже приведем характеристику отдельных прудов на территории Новоаннинского района/

Пруд Казенный имеет площадь водного зеркала 64,4 га [3]. Он создан в балке Масловой, на окраине пос. Черкесовский. Отметка уреза воды +123, 6 м. Глубина пруда увеличивается от верховий (около 1 м) к плотине, и составляет около 7 м [7]. Плотина земляная, высотой 9 м, укрепленная насыпью. Берега пруда хорошо обвалованы, здесь высажены берегоукрепительные лесополосы, а также организован сад.

Пруд Бирючий создан в одноименной балке, в окрестностях х. Баклановский. Площадь водного зеркала пруда около 10 га [8]. Пруд руслового типа, с земляной плотиной протяженностью 350 м и высотой около 3 м. Абсолютная высота уреза воды в пруду +130 м. К пруду проложены грунтовые дороги, часть побережий безлесна, часть – покрыта древесной растительностью.

Пруд Звездковский расположен в окрестностях хутора Звездки и Вер-бочный, в балке Солонечная, на абсолютной высоте +130,1 м. Пруд неправильной древовидной формы, берега безлесные. Условно состоит из двух частей: верховья балки запружены земляной плотиной длиной 235 м и высотой 6 м. Однако, ниже по течению в балке был организован еще один резервуар, который в настоящее время является нижней частью Звездковского пруда. Низовья запружены на абсолютной высоте + 125 м земляной плотиной протяженностью 73 м и высотой 2 м [7]. Здесь же, на правом берегу была организована водокачка для снабжения прудовой водой окружающие населенные пункты.

Пруд Вербочный имеет площадь водного зеркала 8,2 га [8]. Он создан в одноименной балке на абсолютной высоте +133 м. Берега пруда частично облеснены искусственно, частично заросли тростником. От балки пруд отделен земляной плотиной высотой 4 м и протяженностью 120 м. В настоящее время через плотину пруда проложена грунтовая дорога к х. Куликовский.

Пруд Альсяпинский расположен в балке Брынкина, на абсолютной высоте + 130 м. Площадь зеркала воды 29,6 га [Там же]. Пруд имеет неправильную Y-образую форму, его верховья пересечены высоковольтной линией передач, что создает дополнительные условия электромагнитного загрязнения территории. Основным потребителем воды является хутор Альсяпинский, расположенный к юго-востоку от пруда, в 7 км. Пруд отделен от балки земляной плотиной высотой 7 м и протяженностью 330 м.

Пруд Поливной расположен в окрестностях ж/д станции Панфилово, в балке Перевозинка, на абсолютной высоте +142,5 м. Глубина пруда около 6 м. Площадь зеркала около 40 га [Там же]. Пруд руслового типа, от русла реки отделен плотиной длиной 700 м и высотой 8 м. Плотина связана с асфальтированной дорогой «ж/д ст. Панфилово – х. Тростянский». На левом берегу пруда организованы сады, функционируют две водокачки, хозяйственные постройки, ЛЭП. На правом берегу в 20-х гг. ХХ в. был создан совхоз «АМО».

Пруд Симоновны имеет площадь зеркала 32,6 га. Пруд организован в верховьях б. Соленая, отметка уреза воды + 103,5 м. От русла балки он отделен земляной плотиной протяженность 445 м и высотой 7 м. На берегах пруда высажены лесопосадки, ниже по течению функционируют очистные сооружения г. Новоаннинский.

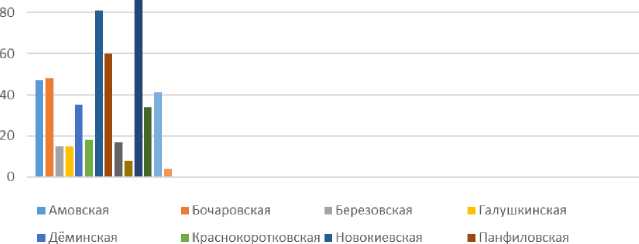

В настоящее время пруды переданы для использования и надзора сельским администрациям (см. рис. на с. 32) – Амовской (47 прудов общей площадью 314,2 га), Бочаровской (48 прудов площадью более 624 га), Березовской (15 прудов площадью 87,9 га), Галушкинской (15 прудов площадью 136,8 га), Дёминской (35 прудов общей площадью 166,1 га), Краснокоротковской (18 прудов общей площадью 343,3 га), Новокиевской (81 пруд общей площадью более 380 га), Панфиловской (60 прудов общей площадью 331,5 га), Полевой (17 прудов общей площадью 162,4 га), Староаннинской (8 прудов площадью 8,9 га), Тростянской (86 прудов общей площадью 363,4 га), Черкесовской (34 пруда общей площадью 184,1 га), Филоновской (41 пруд общей площадью 378 га) и Новоаннинской (4 пруда площадью 28,8 га). К наиболее крупным гидротехническим сооружениям (ГТС) района относятся пруды Поливной (39,8 га), Гуляевский (61,9 га), Бочаровский (57,9 га), безымянный пруд Краснокоротковской сельской администрации (83,4 га), Симоновны (32,6 га), Альсяпинский (29,6 га) [Там же]. По способу создания пруды Новоаннинского района относятся к водоемам комбинированного типа, т. е. сначала был создан плотинный водоем, который всегда принимал так называемые природные очертания, а затем на его берегах и в русле балки создавались дополнительные конструкционные элементы. По функциональному значению пруды района многофункциональные, в основном используемые для орошения, водопоя животных, любительской рыбной ловли, местной рекреации. Однако основной причиной организации прудов в районе являлось регулирование руслового стока, который в условиях юга России преобладает в весенний, самый многоводный, период. Большинство прудов возведено в балках, реже в долинах рек (например, р. Перевозинка), иногда пруды образуют каскады (например, б. Водяная характеризуется развитием каскада из 7 прудов, б. Соленая – 4 прудов, б. Назаркина – 6 прудов и др.). При регулировании стока в хозяйственных целях это дает возможность использовать воду для полива растительности в летний период. Регулирование руслового стока также дает возможность создавать полноводные водоёмы с круглогодичным использованием.

В настоящее время эрозионно-гидротехнические системы Новоаннинского района подвержены интенсивному антропогенному воздействию, которое приводит к ухудшению качества воды, преобразованию литогенной основы в границах их влияния. К его видам относятся:

-

1. активизация плоскостного стока вследствие нерациональной эксплуатации почвенноземельных ресурсов;

-

2. эксплуатация подземных вод и, как следствие, изменение химических и санитарных параметров водоносных горизонтов, питающих малые реки и источники в балках;

-

3. преобразование литогенной основы речных и балочных водосборов за счет эксплуатации месторождений полезных ископаемых и негативное воздействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства на их физические параметры.

Полевая

Староаннинская

Тростянская

Черкесовская

Филоновская

Новоаннинская

Рис. Распределение прудов по сельским администрациям, шт.

Территория Новоаннинского района характеризуется развитием предприятий сельскохозяйственной специализации, коммунального хозяйства и добычи полезных ископаемых [9]. Именно они являются прямыми или косвенными загрязнителями природных компонентов водосборов балок и малых рек, где функционируют эрозионно-гидротехнические системы, способствуют накоплению отходов, а также преобразуют физические параметры литогенной основы водосборов. В доле предприятий АПК 80% занимает производство продукции растениеводства (зерно, кукуруза, масличные и крупяные культуры), 20% – животноводства. Их влияние обусловлено распашкой территории, активизацией очагов антропогенной эрозии, уплотнением грунтов, химическим и биологическим загрязнением. Так известно, что в течение последних 15 лет Новоаннинский район занимает второе место в области по объему внесения удобрений, суммарные показатели которых превышают 3,2 тыс. т в год, среди которых на долю азотных удобрений приходится более 2 тыс. т, фосфорных – 1 тыс. т, 78 т – калийных на площади, превышающей 111 тыс. га или более 50% пашни. До недавнего времени для отдельных хозяйств района в почвах отмечалось превышение ПДК таких опасных экотоксикантов, как цинк (3–15 ПДК), медь (3–15 ПДК), фтор (1,5 ПДК), кобальт (2–5 ПДК), свинец (3–15 ПДК), никель (2–5 ПДК) [1, 6]. Миграция химических соединений в подземные и поверхностные воды района приводило к превышению таких поллютантов, как железо общее (Feобщ), аммоний-ион (NH4+), железо трехвалентное (Fe3+) и марганец (Mn+).

Основными загрязнителями эрозионно-гидротехнических систем района выступают предприятия перерабатывающей сферы, такие как Агрохолдинг «Новоаннинский», который объединяет в себе предприятия, связанные между собой по технологическому процессу – это Новоаннинский комбинат хлебопродуктов, завод по калибровке семян подсолнечника, МТС. Также к промышленным предприятиям относятся ООО «Каргилл Новоаннинский», который занимается производством подсолнечного масла, АО «Панфиловский элеватор», ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры», филиал Новоаннинское дорожное ремонтно-строительное управление ГБУ «Волгоградавтодор». Что касается размещения отходов производства и потребления, то в настоящее время на территории района осуществляется их складирование и контейнеризация с последующим вывозом на территорию Урюпинского и Михайловского районов. Однако в окрестностях некоторых отдаленных населенных пунктов, как правило в лесополосах и лесопосадках, в балках или оврагах отмечаются несанкционированные очаги складирования бытового и сельскохозяйственного мусора.

В настоящее время в качестве мер защиты эрозионно-гидротехнических систем выступают разные формы оптимизации природопользования. К ним относятся: проведение специальных агротехнических мероприятий на распахиваемых территориях; ремонт системы гидротехнических сооружений района с целью предотвращениях их прорыва (например, пруд Звездковский); ликвидация свалок и стихийного накопления отходов в районе; соблюдение режима водоохранных зон малых и средних рек; слежение за химическими и бактериологическими параметрами подземных вод. Весьма эффективной мерой охраны эрозионных систем и малых рек в других муниципальных районах Волгоградской области являются функционирующие ООПТ, однако в Новоаннинском районе они отсутствуют.

Список литературы Географический анализ эрозионно-гидротехнических систем Новоаннинского района Волгоградской области

- Анализ геоэкологической проблемы почвенных ресурсов на территории Новоаннинского района (доклад) // Инфоурок. [Электронный ресурс]. URL: https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-analiz-geoekologicheskoy-problemi-pochvennihresursov-na-territoriinovoanninskogo-rayona-1763199.html (дата обращения: 11.04.2022).

- Брылев В.А., Дедова И.С., Дьяченко Н.П. [и др.]. Геоморфология Волгоградской области. М.: Глобус, 2017.

- Волгоградская область: топографическая карта. Масштаб 1:200000. М., 2003. Лист 18–19.

- Воробьев А.В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоградской области. Волгоград: Станица-2, 2002.

- Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В.А. Брылёва. М.: Планета, 2016.

- Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2015 году»/ Ред. колл.: В.Е. Сазонов [и др.]. Волгоград: «СМОТРИ», 2016.

- Новоаннинский. Топографическая карта. Лист М -38-50. ГУГК при совете Министров СССР. 1984 г. Масштаб 1:100000.

- Овчинников А.С., Лобойко В.Ф., Яковлев С.В. [и др.]. Водохранилища, пруды и озёра Волгоградской области: моногр. Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020.

- Официальный сайт администрации Новоаннинского района. [Электронный ресурс]. URL: http://newanna.ru (дата обращения: 04.01.2022).

- Селезнева А.В., Дедова И.С. Морфогенетический анализ эрозионного рельефа Волгоградского правобережья // Геоморфология. 2019. № 4. С. 88–101.

- Спиридонов А.И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картирования. М.: Высшая школа, 1970.