Геохимическая аномалия кобальта и никеля на площади Черногорского месторождения ювелирного скаполита, Центральный Памир (Таджикистан)

Автор: Одинаев Ш.А., Литвиненко А.К., Верчеба А.А., Ятимов У.А.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Геология месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Черногорское месторождение ювелирного скаполита расположено в восточной части тектонической зоны Центрального Памира (восточная часть Республики Таджикистан). На территории месторождения площадью более 55 000 м2 выявлена геохимическая аномалия кобальта и никеля. Металлы входят в состав всех минералов, которые на 95% представлены нерудными: оливин, энстатит, роговая обманка, флогопит, кальцит, доломит, плагиоклаз, скаполит, калишпат, нефелин и содалит. В составе рудных минералов установлены ильменит, титанит, рутил, магнетит, гематит, пентландит, пирротин и пирит. Содержание кобальта более чем в 20 раз выше кларка, никеля - в 10 раз. Рекомендуется Министерству геологии и Министерству промышленности Республики Таджикистан проведение поисково-оценочных работ для оценки прогнозного ресурсного потенциала указанных элементов. Это позволяет рассматривать горные породы данного месторождения (гарцбургиты, амфиболиты и альбититы) как кобальто-никелевую геохимическую аномалию. В ее границах требуется проведение специализированных поисково-оценочных работ. Данное месторождение из ранга мономинерального может перейти в разряд комплексного полиминерального и полиметалльного объекта. Это значительно повысит его инвестиционную привлекательность и рентабельность.

Центральный памир, месторождение ювелирного скаполита черногорское, геохимическая аномалия co-ni, содержание рудных элементов, геохимический потенциал, рекомендации по освоению месторождения

Короткий адрес: https://sciup.org/140248963

IDR: 140248963 | DOI: 10.17073/2500-0632-2019-4-282-291

Текст научной статьи Геохимическая аномалия кобальта и никеля на площади Черногорского месторождения ювелирного скаполита, Центральный Памир (Таджикистан)

Черногорское месторождение расположено в восточной части тектонической зоны Центрального Памира на крайнем востоке Республики Таджикистан [1–4]. Современные представления о тектоническом развитии региона рассмотрены в многочисленных публикациях [5–7].

Неравномерное распределение ювелирной скаполитовой минерализации, резкие колебания качественных характеристик самоцвета, большие объемы «пустых» пород позволили отнести его к 4-й группе сложности. Вблизи него, в 3 км к югу, находится крупное месторождение рубина Снежное. В его залежах наблюдаются крупные кристаллы белого и черного скаполита до 8 см длины низкого ювелирного качества. Его геологическое строение, минералогия рубина и скаполита, а также генетические связи с Черногорским месторождением рассмотрены в [7–9].

Минералогические и генетические особенности скаполитовой минерализации рассматриваемого района приведены в публикациях [7, 10–12].

Методы и цель исследования

Минеральный состав определялся на петрографическом микроскопе Полам-Р211 (А.К. Литвиненко, Ш.А. Одинаев) и заверялся рентгенофазовым анализом на приборе ДРОН-3М (аналитик А.В. Федоров, МГРИ). Химический состав минералов исследовался методом микрорентгеноспектрального анализа на приборе Cameca SX 100 в режиме съемки 15 kВ, 30 нА, (аналитик Н.Н. Кононкова, ГЕОХИ РАН). Из 800 определений состава минералов в них Co и Ni были установлены в 680 случаях.

Целью представленного исследования является выявление содержания кобальта и никеля в составе минералов месторождения. Выявление этих металлов значительно увеличивает ресурсный потенциал камнесамоцветного объекта.

Региональное положение месторождения

Территория месторождения Черногорское расположена в Музкол-Рангкульском антиклинории, состоящем из двух тектонических блоков: Сарымулинского (на западе) и Шатпутского (на востоке), перекрытых в центральной части палеозойско-мезозойскими вулканогенно-осадочными породами. Месторождение находится на юго-западном фланге Шатпутского блока [7, 13].

Музкол-Рангкульский на востоке и Ванч-Язгулемский антиклинории на западе являются тектоническими элементами зоны Центрального Памира. Они представляют выходы докембрийского основания, на котором вследствие тектонической активизации в кайнозое сформировались гранито-гнейсовые купола [14–16].

Центральный Памир является северозападным продолжением складчатой киммерийской системы Тибета [17–22], а в тектоническом плане он представляет собой западное продолжение Чиангтангского террейна в Тибете [23–24]. Вместе с центральным и южным Тибетом (Чинагтангский и Лхаса террейны соответственно) Центральный Памир, ЮгоЗападный и Юго-Восточный Памир в мезозое сформировали кимеррийский супертеррейн, который отделился от Гондваны в начале перми и аккретировался с Евразией в конце триаса [25]. Центральный Памир занимает приграничное положение между герцинидами Се-

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY верного Памира и киммеридами ЮгоВосточного и Юго-Западного Памира. Киммерийская часть Памира называется Южным Памиром [1, 26].

Образование Памирской складчатой системы является следствием кайнозойской внут-риконтинентальной коллизии Индии и Азии [2]. Определение положения глубинных разломов технологией GPS, ограничивающих Памирское нагорье (Памирскую складчатую систему), подтверждают, что эта структура является элементом Индоевропейской коллизионной системы [3].

В составе Памирской складчатой системы выделена музкольская метаморфическая серия мощностью около 6 км, сформировавшая тектоническую структуру ‒ Музкол-Рангкульский антиклинорий. Серия состоит из четырех свит горных пород: сассыкской, беле-утинской, сарыджилгинской и бурулюкской (снизу вверх) [27].

Музкольская серия претерпела полициклический метаморфизм от высокотемпературной амфиболитовой до эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фации. Возраст первого метаморфического цикла – 1,9–1,6 млрд лет [27–28]. Он протекал в условиях высокотемпературной амфиболитовой фации: Т = 700–750 о, Р = 8–9 кбар. Второй цикл состоялся 0,1–0,02 млрд лет назад и проявился зонально [4, 10] в Р–Т условиях от 800 Со и 9 кбар (зона полного плавления) в центральной части антиклинория и по направлению к периферии через эпидот-амфиболитовую к зеленосланцевой фации при 350 Со и 4 кбар.

Вмещают месторождение Черногорское метаморфические породы сарыджилгинской свиты мощностью 1300 м. Важное значение в ее составе и всей серии играют магматические породы трех интрузивных комплексов, двух докембрийских: кукуртского (лерцолиты, гарцбургиты, пироксениты, калиевые габб-роиды, нефелиновые сиениты, шонкиниты, ийолиты, уртиты,) и зорбурулюкский (гнейсо-граниты), а также палеогенового – шатпутский комплекс (граниты и пегматиты).

Геологическое строение месторождения

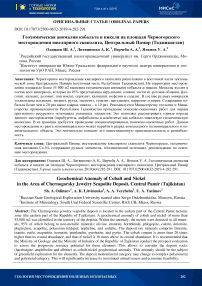

Площадь месторождения составляет 360×(110–180) м. Оно сложено породами двух типов, имеющих субширотное простирание с падением на север под углами 60–75°. Мы их разделяем по цвету на темноцветные и сероцветные (рис. 1) [29–30].

Темноцветные породы, в свою очередь, разделены на две группы. Первая группа выявлена в северо-восточной части месторождения (см. рис. 1). Породы среднезернистые, порфировидной текстуры. Они имеют форму дайки мощностью около 10 м. Плотность пород составляет 3,29 г/см3 Порфировидные кристаллы представлены неизмененным, слегка вытянутым оливином размером от 0,1 до 5 мм. По его периферии наблюдаются мелкие зерна ромбического пироксена с железистостью около 20 %, состоящего на 80 % из энстатита и на 20 % из ферросилита. В серпен-тиновом агрегате располагаются мелкие чешуйки флогопита. Акцессорные минералы представляют алюмохромистый магнетит, железохромистую шпинель, железистый (до 9,1 % (мас.) магнезит, ильменорутил, апатит и пентландит.

Высокое содержание магнезиального оливина в данной породе (более 50 %) и энстатита (30%) позволяет отнести ее к гарцбургиту, который ранее не был известен в составе кукуртского комплекса.

Вторая группа темноцветных пород, самая крупная по объему, представлена меланократовой до мезократовой, слегка пористой породой, с варьирующей плотностью 3,13– 3,18–3,20 г/см3. Щелочная роговая обманка является главным минералом пород этой группы. Вторым по значению минералом следует флогопит. Его доля достигает 20%. Третьими являются плагиоклаз и скаполит, со значительным преобладанием первого. В его составе содержится от 5 до 20% анортитовой молекулы, что соответствует олигоклазу. По петрохимическим особенностям мы относим эту группу пород к ортоамфиболитам.

ГОРНЫЕ НАУКИ

И ТЕХНОЛОГИИ

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Рис. 1. Геологический план месторождения Черногорское:

1 – линзы с ювелирным скаполитом; 2 – амфиболиты; 3 – альбититы, бедные темноцветными минералами; 4 – альбититы, обогащенные темноцветными минералами; 5 – гарцбургиты; 6 – элементы залегания

Fig. 1 Chernogorsky deposit geological map:

1 – lenses with jewelry scapolite; 2 – amphibolite; 3 – albitite with low content of mafic minerals; 4 – albitite enriched in mafic minerals; 5 – harzburgite; 6 – dip and strike

Сероцветные породы занимают секущее положение по отношению к темноцветным, почти черным ортоамфиболитам и гарцбургитам. Сероцветные породы разделены на две группы. Первая представлена альбититами, которые образуют три крупных тела сложной формы на флангах (см. рис. 1). Плагиоклаз в альбититах содержит 1–5 % анортитовой молекулы. Он формирует агрегаты со средне- и крупнозернистой гранобластовой структурой. Встречаются участки с массивной, полосчатой и вкрапленной текстурой. В интерстициях зерен альбита отмечается скаполит, а в массе – включения рутила, титанита, флогопита, кальцита, доломита и роговой обманки до 3 см в поперечнике. Вторая группа представлена скаполит(мариалит)-альбитовыми линзами, занимающими очень небольшой объем в контуре месторождения (см. рис. 1). Она имеет главный промышленный интерес как источник получения ювелирного скаполита. В светлых породах авторами установлены реликты нефелина и содалита [4, 29].

Концентрации кобальта и никеля

Высокие концентрации кобальта и никеля в горных породах были установлены по 680 определениям во всех минералах месторождения. Содержание Co составляет от 0,03 до 0,07 в нерудных минералах и от 0,06 до 1,8 мас.% в рудных. Содержание Ni варьирует от 0,06 до 1,8 в нерудных (табл. 1) и от 0,07 до 41,1 мас.% в рудных минералах (табл. 2). Это позволяет считать данный факт типоморфным признаком для породообразующих, акцессорных и рудных минералов района месторождения скаполита. Сравнение полученных значений с кларком Co (0,0018 %) и Ni (0,058 %) [31] позволяют оценить содержание Co более чем в 20 раз выше кларка, а содержание Ni – в 10 раз. Современные подсчеты кларка рассматриваемых элементов определялись девятью группами исследователей [32]. По их данным, кларк Co имеет значения от 0,0007 до 0,0017, а Ni – от 0,019 до 0,047 %. Эти данные еще больше повышают перспективы и возможности комплексного освоения камнесамоцветного месторождения скаполита.

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Таблица 1

Химический состав нерудных минералов месторождения, % (мас.)

Chemical composition of the deposit non-metallic minerals, % (wt.)

|

SiO 2 TiO 2 |

Al 2 O 3 |

FeO |

MgO |

CaO Na 2 O K 2 O |

Cr 2 O 3 |

P 2 O 5 Cl F Co Ni |

|

Апатит |

||||||

|

0,3 – |

– |

0,02 |

– |

53,34 0,14 0,02 |

0,12 |

39,76"1 1,03"1 5,0 0,04 0,05 |

|

Биотит |

||||||

|

37 2,66 |

15,2 |

17,7 |

16,22 |

0,25 0,12 8,18 |

0,06 |

0,14 и 0,32"1 0,2 0,04 0,09 |

|

Кальцит |

||||||

|

– 0,01 |

0,02 |

0,7 |

1,24 |

55,44 0,04 – |

– |

0,06 и 0,01п – 0,03 0,04 |

|

Калишпат |

||||||

|

58 – |

20,9 |

0,1 |

– |

0,04 2,08 10,93 |

0,04 |

0,17 и – ~ 1 – 0,03 0,02 |

|

Оливин |

||||||

|

39 0,06 |

0,23 |

19,5 |

40,28 |

0,14 0,04 – |

0,07 |

0,35 и 0,01"1 – 0,06 0,23 |

|

Плагиоклаз |

||||||

|

65 – |

22,5 |

0,1 |

0,01 |

2,91 10,27 0,09 |

0,02 |

0,37 и 0,02"1 0,2 0,04 0,03 |

|

Пироксен |

||||||

|

54 0,02 |

1,63 |

11,2 |

27,55 |

0,83 0,03 0,01 |

0,02 |

0,28 и 0,01"1 – 0,05 0,06 |

|

Роговая обманка |

||||||

|

41 1,33 |

11,3 |

18,0 |

10,11 |

11,4 2,27 1,13 |

0,04 |

0,4 п 0,51"1 – 0,06 0,10 |

|

Скаполит |

||||||

|

54 0,03 |

25,3 |

0,1 |

0,03 |

9,14 9,1 0,43 |

0,04 |

0,16 и 2,1 и – 0,03 0,03 |

|

Содалит |

||||||

|

37 – |

33,6 |

0,2 |

– |

0,09 26,46 0,04 |

0,03 |

0,14 и 6,52"1 0,1 0,04 0,06 |

|

Флогопит |

||||||

|

39 1,19 |

17,1 |

6,2 |

22,8 |

0,06 1,89 6,74 |

0,02 |

0,35 0,2 0,4 0,07 0,13 |

Таблица 2

Химический состав рудных минералов месторождения, % (мас.)

Chemical composition of the deposit ore minerals, % (wt.)

|

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

FeO |

MgO |

CaO Na 2 O K 2 O |

Cr 2 O 3 |

P 2 O 5 Cl F |

Co |

Ni |

|

Гематит |

|||||||||

|

– |

0,01 |

0,01 |

60,5 |

0,01 |

– 0,03 – |

0,02 |

0,26 0,02 0,1 |

0,09 |

0,07 |

|

Ильменит |

|||||||||

|

0,1 |

39,99 |

0,09 |

54,9 |

0,35 |

0,01 0,01 0,02 |

– |

0,25 0,01 – |

0,07 |

0,08 |

|

Магнетит |

|||||||||

|

0,1 |

0,17 |

0,14 |

77,7 |

0,1 |

0,04 0,02 0,01 |

– |

0,23 – 0,3 |

0,11 |

0,46 |

|

Пентландит |

|||||||||

|

0,2 |

– |

0,01 |

35,4 |

0,15 |

0,02 – 0,01 |

0,06 |

0,28 0,01 0,1 |

1,80 |

44,1 |

|

Пирит |

|||||||||

|

– |

– |

– |

46,89 |

– |

– – – |

0,02 |

– – – |

0,06 |

0,11 |

|

Пирротин |

|||||||||

|

3,7 |

0,05 |

0,05 |

65,1 |

0,36 |

0,47 0,04 – |

0,02 |

0,39 – 0,2 |

0,69 |

0,41 |

|

Титанит |

|||||||||

|

29 |

35,63 |

1,1 |

1,2 |

0,02 |

28,12 – 0,02 |

– |

0,26 – 0,2 |

0,06 |

0,07 |

Ресурсный потенциал кобальта в мире, (тыс. т) по [35] с дополнениями авторов

Таблица 3

The world cobalt resource potential, kt (based on [35] with the additions of the authors)

|

Страна |

Ресурсы, тыс. т |

% от мировых |

Среднее содержание Co, % |

|

Австралия |

420 |

5,2 |

0,07 |

|

Ботсвана |

70 |

0,9 |

0,06 |

|

Греция |

120 |

0,9 |

0,04 |

|

Заир |

2500 |

31 |

0,31 |

|

Замбия |

540 |

7 |

0,17 |

|

Индонезия |

580 |

7 |

0,11 |

|

Казахстан |

70 |

0,9 |

0,04 |

|

Китай |

320 |

4 |

0,04 |

|

Куба |

1800 |

22 |

0,10 |

|

Новая Каледония |

860 |

11 |

0,07 |

|

Папуа – Новая Гвинея |

151 |

1,9 |

0,11 |

|

Россия |

230 |

2,9 |

0,10 |

|

Таджикистан |

409 |

5 |

0,06 |

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Концентрации Co и Ni в очень малых количествах (на уровне чувствительности анализа) встречаются и в смежных территориях Юго-Западного Памира [33].

В месторождениях силикатного типа коры выветривания содержание Co составляет от 0,0 n до 0, n %, а Ni – от 0,7 до n 1,0 % [34]. Содержание этих элементов в породообразующих минералах на рассматриваемом объекте сопоставимо с содержанием этих металлов в горной массе (см. табл. 1). Высокое содержание Co и Ni во всех минералах, включая рудные (см. табл. 2), позволяет рассматривать всю толщу горных пород месторождения Черногорское как уникальную геохимическую аномалию.

Площадь геохимической аномалии составляет около 55 тыс. м2. С учетом крутопадающего залегания амфиболитов объективно можно экстраполировать глубину на 100 м. При средней плотности 3,16 т/м3 горная масса составит 17 064 тыс. т. Среднее содержание исследованных элементов составляет: Co – 0,06 %, а Ni – 0,09 %. Прогнозный геохимический потенциал составит: кобальта – 102 384 т и никеля – 153 576 т. Учитывая, что кобальт- и никеленосные породы месторождения прослежены на запад на 0,2 км, а на восток – на 1 км, геохимический потенциал этих металлов: Co – 409 тыс. т, Ni – 614 тыс. т. Геохимический потенциал кобальта месторождения сопоставим с ресурсами таких стран, как Австралия, и значительно превышает ресурсы кобальта Китая, России,

Казахстана, Ботсваны, Греции и Новой Гвинеи (табл. 3). Оцененные ресурсы Co в крупнейших докембрийских месторождениях Африки составляют сотни тысяч тонн [35]. Рассматриваемый нами объект по содержанию и ресурсам можно сравнивать с ними.

Похожая геологическая ситуация наблюдается в Угловско-Туруханском блоке Иртышской зоны смятия. Здесь в гарцбургитах и амфиболитах содержание Co достигает соответственно 0,01 и 0,007, а Ni – 0,19 и 0,01 мас. % [36]. Это содержание имеет значительно меньшие значения по сравнению с рассматриваемым Черногорским месторождением.

Нужно отметить, что район установленной нами геохимической аномалии Co и Ni благоприятный для вскрытия и отработки открытым способом в условиях расчлененного горного рельефа и крутопадающего залегания блока рудовмещающих пород.

Заключение

На территории, специализированной на камнесамоцветном кристаллосырье, впервые обнаружена уникальная геохимическая аномалия Co и Ni. Результаты исследований позволяют рекомендовать Министерству геологии Республики Таджикистан и Министерству промышленности Республики Таджикистан месторождение ювелирного скаполита Черногорское как комплексный объект Co–Ni и камнесамоцветного сырья, на котором требуется проведение первоочередных поисково-оценочных работ.

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Список литературы Геохимическая аномалия кобальта и никеля на площади Черногорского месторождения ювелирного скаполита, Центральный Памир (Таджикистан)

- Бархатов Б. П. Тектоника Памира. Л.: ЛГУ, 1963. 243 с.

- Käßner A., Ratschbacher L., Jonckheere R., Enkelmann E., Khan J. et al. Cenozoic intracontinental deformation and exhumation at the northwestern tip of the India-Asia collision - southwestern Tian Shan, Tajikistan, and Kyrgyzstan // Tectonics. 2015. Vol. 35. Iss. 9. Pp. 2171-2194.

- Zhou Y., Jiankun He, Oimahmadov I., Gadoev M., Pan Z. et al. Present-day crustal motion around the Pamir Plateau from GPS measurements // Gondwana Research. 2016. Vol. 35. Pp. 144-154.

- Литвиненко А.К., Одинаев Ш.А., Малахов Ф.А. Первая находка содалита и нефелина на месторождении ювелирного скаполита Черногорское (Центральный Памир) // Разведка и охрана недр. 2019. № 7.С. 17-22.

- Rutte D., Ratschbacher L., Schneider S., Stübner K., Stearns M. A. et al. Building the Pamir-Tibetan Plateau - Crustal stacking, extensional collapse, and lateral extrusion in the Central Pamir: 1. Geometry and kinematics // Tectonics. 2017. Vol. 36. Iss. 3. Pp. 342-384.

- Aminov J., Dupont-Nivet G., Guillot S., Roperch P., Cordier C. et al. Tectonic evolution of the South and Central Pamir terranes from petrologic and paleomagnetic analyses of Cretaceous-Paleogene volcanics // Geophysical Research Abstracts. 2019. Vol. 21. EGU2019-14069

- Litvinenkoa A. K., Moiseevaa S. B., Odinaeva Sh. A., Utenkov V.A. Geology of the Chernogorskoe Gem-Quality Scapolite Deposit (Central Pamirs, Tajikistan) // Geology of ore deposits. 2019. Vol. 61. № 5. Рp. 481-493.

- Sorokina E. S., Litvinenko A. K., Hofmeister W., Häger T., Jacob D.E., Nasriddinov Z.Z. Rubies and Sapphires from Snezhnoe, Tajikistan // Gems&Gemology. 2015. Vol. 51. № 2. Pp. 160-175.

- Литвиненко А. К., Барнов Н. Т. Генетические типы скаполита сарыджилгинской свиты музкольской метаморфической серии (Центральный Памир) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2011. № 1. С. 23-29.

- Мадюков И. А., Чупин В. П., Кузьмин Д. В. Генезис скаполита из гранулитов (нижнекоровые ксенолиты из диатрем Памира): результаты изучения расплавных включений // Геология и геофизика. 2011.Т. 52. № 11. С. 1677-1694.

- Литвиненко А. К., Моисеева С. Б., Одинаев Ш. А. Условия образования стенок пустот на месторождении ювелирного скаполита Черногорское, Центральный Памир // Материалы международной научно-практической конференции "Стратегия развития геологического исследованиянедр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ-РГГРУ)". Т. I; МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. М.: Изд. НПП "Фильтроткани", 2018. - С. 220-221.

- Литвиненко А. К., Одинаев Ш. А. Минералы титана на месторождении ювелирного скаполита Черногорское, Центральный Памир // Материалы ХIV международной научно-практической конференции "Новые идеи в науках о Земле" Т. II: "Развитие новых идей и тенденций в науках о Земле - минерагении, минералогии и геммологии, петрологии и геохимии"; МГРИ им. Серго Орджоникидзе. М.: Изд. НПП "Фильтроткани", 2019. С. 305-306.

- Одинаев Ш. А., Литвиненко А. К. Метасоматические карбонатиты междуречье Кукурт-Зорбурулюк, Центральный Памир (Республика Таджикистан) // Сборник статей VII Всероссийской молодежной конференции "Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий". Уфа: РН-БашНИПИнефть, 2019. С. 104-108.

- Буданова К. Т. Гранитогнейсовые купола Южного Тянь-Шаня и Памира // Геология и геофизика Таджикистана; под ред. М.Б. Акрамова, Р.Б. Баратова. Дониш: Душанбе, 1985. С. 288-297.

- Rutte D., Ratschbacher L., Schneider S., Stubner K., Stearns M.A., Gulzar M.A., Hacker, B.R. Building the Pamir-Tibetan Plateau - Crustal stacking, extensional collapse and lateral extrusion in the Central Pamir: 1. Geometry and kinematics. Tectonics. 2017 (а). № 36. Р. 342-384.

- DOI: 10.1002/2016TC004293

- Rutte D., Ratschbacher L., Khan J., Stübner K., Hacker B.R., Stearns M.A., Enkelmann E., Jonckheere R., Pfänder J.A., Sperner B., Tichomirowa M. Building the Pamir-Tibet Plateau-Crustal stacking, Extensional Collapse, and Lateral Extrusion in the Central Pamir: 2. 2017 (b). Timing and Rates. Tectonics.

- Бархатов Б. П. Маршрут Хорог - устье р. Висхарви // в кн.: Путеводитель экскурсий II Всесоюзного тектонического совещания. Душанбе: Изд. АН Тадж. СССР, 1962.

- Губин И. Е. Памир и сопредельные страны (схема тектонического районирования) // Изв. Тадж. фил. АН СССР. 1943. № 2. C. 101-117.

- Губин И. Е. Закономерности сейсмических проявлений на территории Таджикистана (Геология и сейсмичность). М.: Изд-во АН СССР, 1960. 465 с.

- Марковский А. П. О взаимоотношении Памира и Тянь-Шаня // Научные итоги Таджикско-Памирской экспедиции АН CCCP. M.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 156-158.

- Наливкин Д. В. Палеогеография Средней Азии // Научные итоги ТПЭ. - М.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 35-86.

- Николаев В. А. Очерк магматической геологии Памира и Дарваза // Научн. итоги Тадж.-Пам. эксп. М.: Изд-во АН СССР, 1936. - С. 329-387.

- Schwab M., Ratschbacher L., Siebel W., McWilliams M., Minaev V., Lutkov V., Chen F., Stanek K., Nelson B., Frisch W., Wooden J. L. Assembly of the Pamirs: Age and origin of magmatic belts from the southern Tien Shan to the southern Pamirs and their relation to Tibet. Tectonics. 2004. - 23: n/a-n/a.

- DOI: 10.1029/2003TC001583

- Robinson A. C. Mesozoic tectonics of the Gondwanan terranes of the Pamir plateau // Journal of Asian Earth Sciences. 2015. № 102. Р. 170-179.

- DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.09.012

- Zanchi A., Angiolini L., Zanchetta S., Nicora A., Vezzoli G. The Cimmerian accretion of SE Pamir and its relationships with the surrounding Cimmerian blocks. 2013.

- Пашков Б. Р., Буданов В. И. Тектоника зоны сочленения Юго-Восточного и Юго-Западного Памира // АН СССР, Геотектоника. 1990. № 3. С. 70-79.

- Расчленение стратифицированных и интрузивных образований Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1976. 207 с.

- Буданов В. И., Буданова К. Т. Геолого-петрологическая характеристика обнаженного кристаллического фундамента // Земная кора и верхняя мантия Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1981. С. 56-112.

- Одинаев Ш. А. Находка шелочных минералов (нефелин, содалит, калишпат и альбит) на Черногорское месторождение ювелирного скаполита на Центральном Памире (Таджикистан) // Сборник статей студентов, аспирантов, научных сотрудников академических институтов и преподавателей ВУЗов геологического профиля; XХV Всероссийская научная конференция "Уральская минералогическая школа 2019". Екатеринбург: ООО Универсальная Типография "Альфа Принт", 2019. С. 106-109.

- Литвиненко А. К., Одинаев Ш. А. CO-NI оруденение на месторождении ювелирного скаполита Черногорское, Центральный Памир // Материалы ХIV международной научно-практической конференции "Новые идеи в науках о Земле" Т. II: Развитие новых идей и тенденций в науках о Земле-минерагении, минералогии и геммологии, петрологии и геохимии; МГРИ им. Серго Орджоникидзе. М.: Изд. НПП "Фильтроткани", 2019. С. 114-117.

- Виноградов А. П. Среднее содержание химических элементов в горных породах // Геохимия. 1962. № 7. С. 555-571.

- Касимов Н. С., Власов Д.В. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2015. № 2. С. 7-17.

- Абдушукуров Д. А., Кобулиев З. В., Мамадалиев Б., Минаев В.Е. Тяжелые металлы в басейне реки Гунт на западном Памире // Вестник КРСУ. 2017. Т. 17. № 1. С. 101-106.

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Никелевые и кобальтовые руды. М.: ФГУ ГКЗ, 2007. 36 с.

- Быховер Н. А. Распределение мировых ресурсов минерального сырья по эпохам рудообразования. М.: Недра, 1984. 576 с.

- Туркин Ю. А., Гринев Р. О. Гипербазиты и амфиболиты угловско-туруханского блока иртышской зоны // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 394. С. 261-269.