Геохимическая характеристика органического вещества межсолевых отложений северного блока Припятского нефтегазоносного бассейна

Автор: Вторушина Э.А., Булатов Т.Д., Кульков М.Г., Повжик П.П., Ерошенко А.А., Цыганков А.О.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Материалы, представленные в данной статье, включают результаты пиролитических и хромато-масс-спектрометрических исследований керна и хлороформенных экстрактов из трех скважин, пробуренных в межсолевых отложениях Припятского прогиба. При комплексной интерпретации данных пиролиза до и после экстракции и молекулярных исследований экстрактов были сделаны выводы о морском происхождении органического вещества изученных скважин и высоком нефтегенерационном потенциале керогена. В скважинах 1, 2 сингенетичное органическое вещество находится на начальных стадиях главной зоны нефтегенерации (МК1 и МК1-2), в скв. 3 вещество более зрелое (МК2-3), нефтегенерационный потенциал израсходован приблизительно на 70 %. Согласно литологическим и геохимическим данным, изученные отложения характеризуются высокой фациальной изменчивостью, что позволяет идентифицировать миграционный битумоид по отличающимся молекулярным параметрам и степени зрелости битумоида. Пористый коллектор в скв. 1 вмещает автохтонный битумоид из этого же пласта, но из более глубоких горизонтов и с более высокой степенью катагенетической преобразованности отложений

Пиролиз rock-eval, хромато-масс-спектрометрические исследования, молекулярные параметры, хлороформенные битумоиды, нефтегенерационный потенциал керогена, петриковско-елецкие отложения, припятский прогиб

Короткий адрес: https://sciup.org/14128822

IDR: 14128822 | УДК: 550.4.02/08 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-5-83-94

Текст научной статьи Геохимическая характеристика органического вещества межсолевых отложений северного блока Припятского нефтегазоносного бассейна

Данная статья посвящена исследованию межсолевых отложений Припятского прогиба. Соленосные толщи с хорошими экранирующими и изоляционными свойствами осложняют поиск и разработку залежей УВ в подстилающих породах. Одним из перспективных объектов для открытия новых залежей УВ является межсолевой комплекс верхнего девона Припятского нефтегазоносного бассейна (НГБ). Оптимизация поисково-разведочных работ на нефть и газ на территории этого НГБ является актуальной в связи с потребностью воспроизводства минеральносырьевой базы Беларуси.

Припятский прогиб расположен в западном секторе Восточно-Европейской платформы и является северо-западной частью Днепровско-Донецкого авлакогена, сложенного преимущественно верхнедевонскими отложениями, залегающими на кристаллическом фундаменте архей-раннепротерозойского возраста. Также в геологическом строении осадочного чехла принимают участие отложения рифейской эонотемы, вендской, каменноугольной, пермской, триасовой, юрской, меловой, палеоген-неогеновой и четвертичной систем. Осадочный чехол Припятского прогиба разбит многочисленными разломами субширотного проcтирания, а также осложнен проявлениями соляного тектогенеза (рис. 1).

В геологической истории Припятского прогиба выделяется два этапа: доавлакогеновый (живетско-се-милукский) и авлакогеновый (алатырско-фаменский). Прогиб возник как единая депрессия, а затем был дифференцирован на несколько тектонических блоков (северный, центральный и южный) с асинхронным тектоническим развитием [2]. Неодновременное прогибание этих блоков, сопровождавшееся вулканической деятельностью, привело к различным степеням катагенетической преобразованности ОВ и, как следствие — разновременной генерации УВ нефтегазоматеринскими породами.

Девонские отложения Припятского прогиба осложнены двумя соленосными толщами, по отношению к которым выделяются подсолевой терригенный и карбонатный, межсолевой и надсолевой комплексы.

В пределах Припятского НГБ выявлены нефтяные, газоконденсатные месторождения, приурочен-

ные к протерозойским и девонским отложениям. Наибольшее число залежей установлено в отложениях карбонатного подсолевого комплекса. Межсолевой комплекс является перспективным. Соленосные толщи обладают хорошими экранирующими свойствами, однако существенную роль в формировании ловушек играют дизъюнктивные нарушения и стратиграфические несогласия [3].

Результаты лабораторных исследований керна

Целью данной статьи является характеристика нефтегазогенерационного потенциала и нефте-насыщенности отложений межсолевого комплекса, представленного петриковско-елецкими отложениями фаменского яруса верхнего девона. Материалы, представленные в данной статье, включают результаты исследования кернового материала трех скважин, пробуренных в пределах нефтяного месторождения, которое расположено в северной прибортовой зоне Припятского прогиба. Две из них (скважины 1, 2) находятся в северной части месторождения, а третья (скв. 3) пробурена южнее, в наиболее погруженной его области (амплитуда опускания достигает около 1300 м).

Лабораторные исследования включали пиролитический анализ до и после экстракции (400 образцов), хромато-масс-спектрометрические (ХМС) исследования хлороформенных экстрактов (17 образцов), петрографическое изучение шлифов (320 образцов), определение минерального состава (270 образцов) и эффективной пористости (159 образцов).

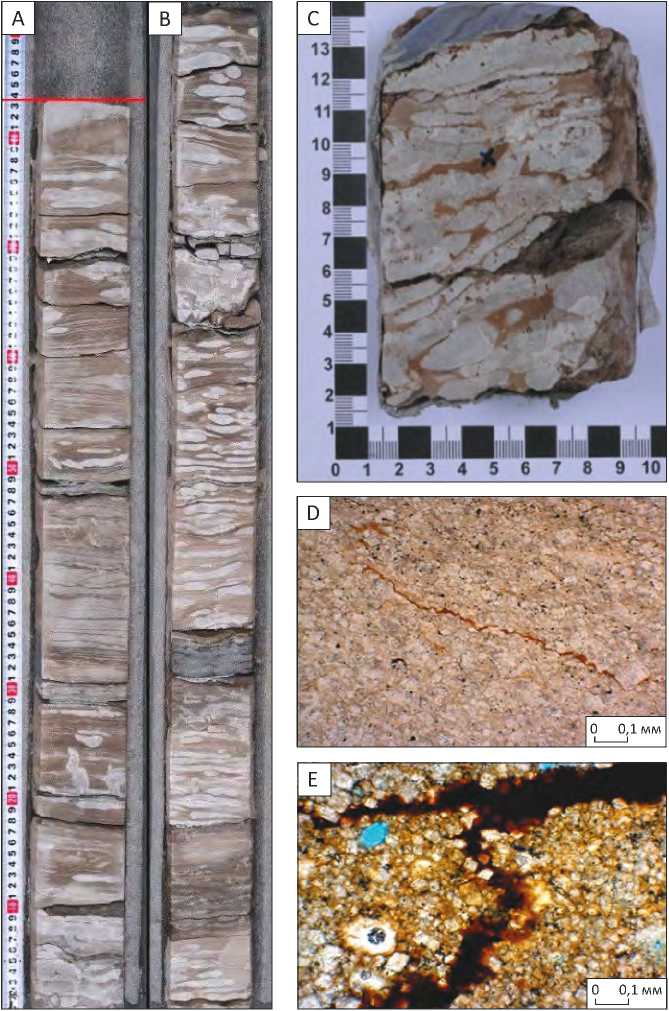

Отложения межсолевого комплекса в разрезах изученных скважин представлены преимущественно известняками, доломитами, карбонатами кремнистыми, глинисто-кремнистыми и мергелями до-ломитистыми. В разрезах изученных скважин часто встречаются сгустковые, сферовые и комковатые образования, характерные для органоводорослевых построек (рис. 2).

Петрографические исследования были проведены на прокрашенных шлифах с использованием поляризационного микроскопа Leica DM 750 P (Leica CameraAG) для изучения минерального состава и пористости. Пустотное пространство представлено межзеренными и внутриформенными порами, горизонтальными и ветвящимися трещинами. В формировании пористости особую роль играют вторич-

Рис. 1. Схема тектонического районирования Припятского НГБ (по [1])

Fig. 1. Tectonic zoning map of the Pripyatsky Petroleum Basin (according to [1])

ные процессы выщелачивания и перекристаллизации карбонатного материала [4]. Нередко отмечается битуминозное вещество внутри выщелоченных радиолярий. В трещинах наблюдаются нитевидные, червеобразные примазки битумов, что является признаком миграционных процессов в отложениях [5]. Эффективная пористость, определенная по методу газоволюметрии на приборе UltraPoroPerm-500 (CoreLab), достигает 11 %.

Минеральный состав определялся методом рентгеновской дифракции на приборе ARL X’TRA (Thermo Fisher Scientific). Преобладающими компонентами пород являются карбонатные минералы, представленные кальцитом и доломитом, однако в разрезе изученных скважин наблюдаются участки, в которых выявлено значительное количество кремнистого вещества, достигающее 43 %. Содержание пирита в исследованных образцах низкое, не превышает 5 %. Фиксируется положительная корреляция между концентрацией ОВ (общего органического углерода — ТОС) и содержанием кремнезема и глинистых минералов. Глинистая фракция пород представлена иллитами, смешанослойными образованиями и каолинитом.

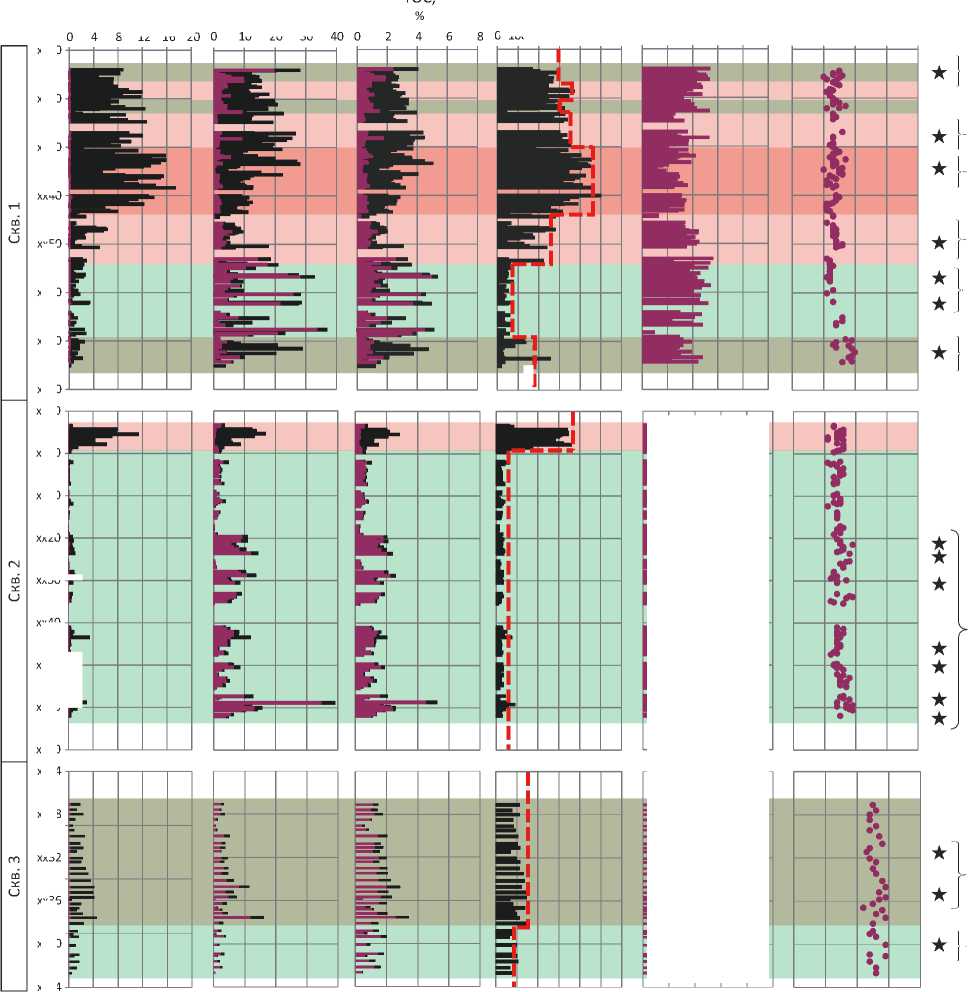

По результатам пиролитического анализа, проведенного на приборе HAWK RW (Wildcat Technologies) по технологии Rock-Eval, изученные разрезы были разделены на пачки. В скв. 1 по комплексу пиролитических параметров выделяются интервалы, обогащенные ОВ, причем хорошо разделяются нефтематеринские прослои ( НМ ) и коллекторские участки с высоким ( ННв ) и относительно низким ( ННн ) нефтенасыщением, а также зоны, где нефтена-сыщение наблюдается в керогенонасыщенных слоях (смешанные — См ) (рис. 3, скв. 1). Для выделения неф-

тенасыщенных интервалов в качестве репера использовался индекс нефтенасыщенности (OSI — oil saturation index), превышающий 100 мг УВ/г ТОС [6].

Нефтематеринские отложения, содержащие автохтонное ОВ, в разрезе скв. 1 выделяются по повышенной концентрации органического углерода ТОС от 1 до 5,4 % (в среднем 2,4 %), параметру S2 — до 37 мг УВ/г породы, незначительно уменьшающемуся после экстракции, высокому водородному индексу HI, достигающему 570 мг УВ/г ТОС (в среднем 420 мг УВ/г ТОС). Нефтенасыщенные интервалы с низким насыщением (ННн), содержащие в разрезе скв. 1 миграционные УВ, характеризуются повышенными значениями газообразных и легких УВ (S0+S1) — до 12,7 мг УВ/г породы. Параметр S2 (1–26,8 мг УВ/г породы, в среднем 8,3 мг УВ/г породы) после исчерпывающей экстракции уменьшается на 60–90 %, что свидетельствует об аллохтонном характере битумоида [7]. Значения индекса OSI составляют 69–372 мг УВ/г ТОС, индекс продуктивности достигает 0,45. В верхней части изученного разреза скв. 1 отмечен потенциально коллекторский горизонт (ННв). Помимо высоких пиролитических параметров и индексов S0+S1 (до 17,5 мг УВ/г породы), PI (до 0,56) и OSI (до 500 мг УВ/г ТОС), он характеризуется высокими значениями эффективной пористости, варьирующими от 5 до 11 %. Кроме того, в скв. 1 отмечаются смешанные интервалы, где в нефтематеринских прослоях, помимо автохтонного ОВ, также присутствуют миграционные УВ. По данным пиролитического анализа, нефтематеринские отложения содержат кероген II и II–III типов, зрелость которого оценивается на уровне начала нефтяного окна ( T max — в среднем 436 °C, отношение пиролизуемого органического углерода к его общему количеству (GOC/TOC) — 42 %) — стадия МК1 (таблица).

Рис. 2. Доломит кремнистый с водорослевыми текстурами и битуминозными включениями

Fig. 2. Siliceous dolomite with algal textures and bitumenous inclusions

А, В, С — макрофотографии керна; D, E — фотографии шлифов в проходящем свете

А, В, С — core macrophotos; D, E — photos of thin sections in transmitted light

По аналогии со скв. 1, в разрезе скв. 2 можно выделить нефтематеринские отложения и нефтенасыщенные интервалы (см. рис. 3, скв. 2), разделенные породами с очень малым количеством ОВ (ТОС ≤ ≤ 0,5 %, S 2≤ 1 мг УВ/г породы). Параметр S2 в нижнем интервале (НМ) скв. 2 ниже, чем в скв. 1, — варьирует в диапазоне от 4 до 13 мг УВ/г породы, в единичном случае достигая 39 мг УВ/г породы. Концентрация органического углерода в среднем составляет 1–2 %,

средние значения водородного индекса — 360 мг УВ/г ТОС. В верхней части разреза скв. 2 выделяется ННн-интервал (S0 + S1 — до 11,4 мг УВ/г породы, OSI — до 370 мг УВ/г ТОС, PI составляет 0,3–0,4). Катагенети-ческая преобразованность ОВ несколько выше, чем в скв. 1, и, хотя оценивается как МК1 ( T max — в среднем 435 °C), отношение GOC/TOC в среднем по разрезу нефтематеринских отложений незначительно меньше, чем в скв. 1, и составляет 36 %.

Рис. 3. Пиролитическая характеристика изученных скважин

Fig. 3. Pyrolytic characteristics of studied wells

TOC

0 100 200 300 400 500 600 0 200 400 600 8001000 420 430 440 450 460

xx10

xx20

xx30

OSI, мг УВ/г ТОС

S 0 +S 1 , мг УВ/г породы

8 12 16 20

HI, мг УВ/г ТОС

S 2 , мг УВ/г породы

10 20 30

T °C max ,

xx40

xx50

xx20

xx30

xx40

xx32

xx36

xx40

xx44

i 2 Ш 3 Q 4 Q s q 6 □/

xx60

xx70

xx80

xx90

xx00

xx10

xx50

xx60

xx70

xx24

xx28

См

ННн

ННв

ННн

НМ

См

НМ

Смзр

НМзр

Значения пиролитических параметров ( 1 , 2 ): 1 — до экстракции, 2 — после экстракции; 3 — точки отбора образцов для хромато-масс-спектрометрических исследований; интервалы, выделенные по результатам интерпретации ( 4 – 7 ): 4 — нефтематеринские (НМ), 5 — с низким нефтенасыщением (ННн), 6 — с высоким нефтенасыщением (ННв), 7 — смешанные (См).

Пиролитические параметры: S0+S1 — содержание свободных УВ, S2 — остаточный генерационный потенциал, TOC — общее содержание органического углерода, OSI — индекс нефтенасыщенности, HI — водородный индекс, T max — температура выхода максимума пика S2

Values of pyrolysis parameters ( 1 , 2 ): 1 — before extraction, 2 — after extraction; 3 — sampling points for chromatography-mass spectrometry; intervals selected on the results of interpretation ( 4 – 7 ): 4 — source interval (НМ), 5 — having low oil saturation (ННн), 6 — having high oil saturation (ННв), 7 — mixed (См).

Pyrolysis parameters: S0+S1 — free HC content, S2 — residual generation potential, TOC — total organic carbon content, OSI — oil saturation index, HI — hydrogen index, T max — exhaust temperature of S2 peak maximum

Таблица. Сводные результаты пиролитического анализа изученных пород Table. Summary table of pyrolysis analysis results for the studied rocks

|

Интервал |

S 0 +S 1 , мг УВ/г породы |

S2, мг УВ/г породы |

т °C max , |

TOC, % масс. |

HI, мг УВ/г ТОС |

PI |

OSI, мг УВ/г ТОС |

|

НМ |

1–3,4 |

0,2–39 |

431–439 |

1–5,4 |

205–573 |

0,04–0,21 |

11–106 |

|

0,9 |

2,9 |

436 |

2,4 |

420 |

0,1 |

39 |

|

|

ННн |

0,1–12,7 |

0,1–26,8 |

430–436 |

0,3–4,5 |

86–566 |

0,1–0,45 |

69–372 |

|

4,2 |

8,3 |

434 |

1,6 |

390 |

0,3 |

189 |

|

|

ННв |

2–17,5 |

0,3–28,3 |

430–437 |

0,4–5 |

47–409 |

0,2–0,56 |

85–503 |

|

7 |

9,8 |

433 |

2,2 |

390 |

0,37 |

250 |

|

|

См |

0,1–10,1 |

0,3–29 |

430–440 |

0,5–4,8 |

190–472 |

0,1–0,4 |

20–245 |

|

3,5 |

10,1 |

434 |

2,1 |

435 |

0,2 |

146 |

|

|

НМ зр |

0,4–1,8 |

0,5–4,1 |

444–449 |

0,5–2 |

107–206 |

0,25–0,4 |

67–107 |

|

1,3 |

2,4 |

446 |

1,6 |

167 |

0,34 |

85 |

|

|

См зр |

0,4–4,5 |

0,6–16,2 |

442–449 |

0,5–3,4 |

110–305 |

0,2–0,47 |

113–458 |

|

2,3 |

4,5 |

446 |

1,7 |

203 |

0,33 |

110 |

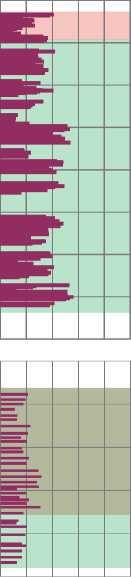

Рис. 4. Модифицированная диаграмма Ван Кревелена для образцов нефтематеринских и смешанных отложений, показывающая тип керогена и различие степени его зрелости в изученных скважинах

Fig. 4. Modified Van Krevelen diagram for samples of source rocks and mixed deposits showing kerogen type and difference in its maturation in the studied wells

Петриковско-елецкие отложения в скв. 3 расположены гипсометрически ниже на 1300 м, что отражается и в пиролитических показателях зрелости — повышении значений параметров T max и PI и снижении значений параметров HI и GOC/TOC.

В разрезе скв. 3 можно выделить два интервала — нефтематеринских зрелых отложений — в нижней части и смешанных зрелых пород с паравтохтон-ным насыщением — в верхней (см. рис. 3, скв. 3). Преобразованность ОВ отвечает стадии катагенеза МК2-3 ( T max — в среднем 446 °C, GOC/TOC составляет 25 %, PI — в среднем 0,34, значения HI снижаются до 107 мг УВ/г ТОС). Средние значения ТОС и S2 — 1,6 % и 2,4 мг УВ/г породы соответственно, что характеризует остаточный генерационный потенциал пород (см. таблицу).

Различие в зрелости ОВ изученных отложений хорошо прослеживается на модифицированной диаграмме Ван Кревелена, где представлены только нефтематеринские и смешанные отложения (рис. 4). Петриковско-елецкие отложения межсолевого комплекса на исследуемой территории содержат ОВ морского генезиса (II тип керогена) с примесью II–III типа.

По данным пиролитического анализа отмечается неравномерное распределение ОВ как по латера-ли, так и по разрезу, что может свидетельствовать о значительной неоднородности петриковско-елецких отложений межсолевого комплекса на исследуемой территории. Различия на минеральном уровне являются достаточно существенными, в скв. 1 преобладают карбонатные отложения (СаСО3 от 47 до 98 %), в скв. 2 появляются существенно глинистые прослои с пониженным содержанием карбонатов — до 13 %, а в скв. 3 вскрыты известково-доломитистые кремнистые породы (содержание карбонатов варьирует от 4 до 89 %).

Для уточнения информации о фациальных условиях осадконакопления, типе и зрелости ОВ было проведено исследование состава хлороформенных битумоидов, экстрагированных из нефтематеринских, нефтенасыщенных и смешанных интервалов всех трех скважин. Экстракты были проанализиро- ваны с помощью газового хроматографа Trace 1310 с трехквадрупольным масс-спектрометрическим детектором TSQ 8000 EVO (Thermo Fisher).

По результатам экстракции породы содержат достаточно высокие концентрации хлороформенного битумоида. Самые низкие значения битумоидного коэффициента βХБ составляют 9,3–23 % для скв. 2 и интервалов нефтематеринских пород из скв. 1. Более высокие значения наблюдаются в скв. 3 — 27–38 % и в нефтенасыщенных интервалах скв. 1 — 42–63 % в соответствии с выделением нефтенасыщенных горизонтов по данным пиролиза.

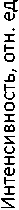

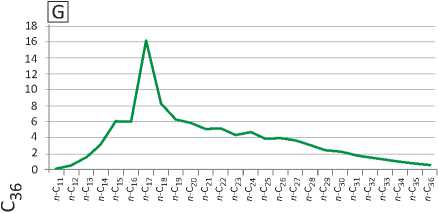

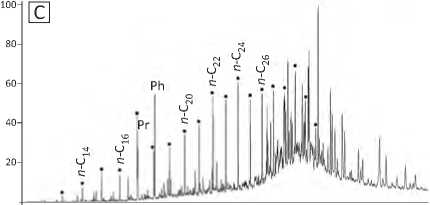

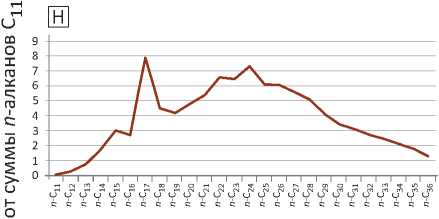

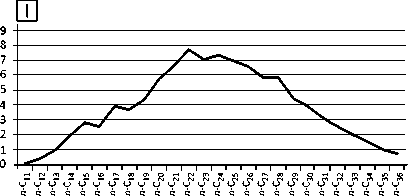

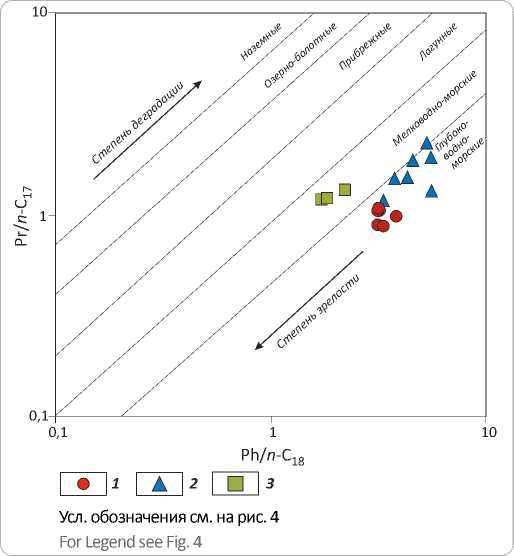

Все полученные масс-хроматограммы характеризуются одно- и бимодальным молекулярно-массовым распределением n -алканов (C11–C34) с максимумами в низко- (С15–С17) и среднемолекулярной (С22–С24) областях (рис. 5). Элюируется значительное количество ациклических изопреноидов, среди которых существенно преобладает фитан (отношение Pr/Ph изменяется от 0,5 до 0,77), что свидетельствует о накоплении исходного ОВ в морских восстановительных условиях [8]. Отношения нормальных алканов к ациклическим изопреноидам варьируют в широких пределах — 0,87–2,26 и 1,72–5,58 для Pr/ n -C17 и Ph/ n -C18 соответственно, отражая, по-видимому, разный состав исходного ОВ и степень его преобразованности. Наблюдается большое количество тетра-и пентациклических нафтенов (стеранов и гопанов), достаточно интенсивно выделяющихся на фоне n -алканов в высокотемпературной зоне масс-хроматограмм (см. рис. 5). Во всех исследованных образцах отмечен гаммацеран, являющийся признаком повышенной солености в бассейне седиментации [9].

На рис. 5 приведены типичные масс-хроматограммы для групп нефтематеринских, нефтенасыщенных и смешанных пород, выделенных по результатам пиролиза слабопреобразованных и зрелых отложений. Хлороформенный битумоид из нефтематеринских отложений скважин 1, 2 характеризуется схожим молекулярным составом (см. рис. 5, НМ скв. 2). Особенностью распределения алканов в нефмематеринских отложениях данных скважин является доминирование нечетных гомологов С15 и С17 с резким преобладанием изопреноидов и фитана среди них. Отношение Pr/Ph равно 0,6, Ki составляет в среднем 2,6. Низкие значения отношения диастера-нов к регулярным стеранам (от 0,2 до 0,45), повышенные содержания гомогопанов, большое количество гаммацерана (до 1,24 G/H30), преобладание фитана в изопреноидах свидетельствуют о развитии морских преимущественно карбонатных фаций (преобладание остатков фитопланктона и продуктов жизнедеятельности бактерий) в солоноводном бассейне седиментации [9–14].

В скв. 1 нефтенасыщение в разрезе подчеркивается ростом содержания низко- и среднемолеку- лярных УВ на фоне снижения концентраций высокомолекулярных n-алканов (см. рис. 5, ННн скв. 1). Уменьшается количество сернистых соединений (DBT/Phen = 0,6 относительно 1,2 в НМ), в распределении стеранов несколько возрастает доля гомологов С29 (отношение 29/27St = 0,96 против 0,76 для НМ), наблюдается изменение соотношения структурных изомеров 22,29,30-трисноргопанов (среднее Ts/Tm = = 0,4 против 0,8 для НМ), среднее значение гаммаце-ранового индекса составляет 0,43, что в совокупности характеризует исходное ОВ как вещество преимущественно карбонатных глубоководно-морских фаций [14], образовавшееся при карбонатном осадконакоплении в соленом море [9, 14].

Масс-хроматограмма образца битумоида по полному ионному току и молекулярно-массовое распределение алканов образца из смешанного интервала скв. 1 (см. рис. 5, скв. 1) имеют бимодальное распределение n -алканов с максимумами на С17 и С24. Фитан преобладает над пристаном (0,64), Ki = 1,77. Отношение DBT/Phen около 1 является средним значением между нефтематеринскими и нефтенасыщенными образцами, метилдибензотиофеновый индекс 4МД-БТ/1МДБТ, равный 0,82, также представляет собой среднее между 0,55 в экстрактах нефтематеринских отложений и 1,1 — в коллекторском горизонте.

Максимум в распределении n -алканов в экстрактах из отложений скв. 3 расположен в среднемолекулярной области (см. рис. 5, НМзр и Смзр). Отношение изопреноидов пристана и фитана несколько выше относительно значений для образцов скважин 1, 2, что свидетельствует о смещении условий осадконакопления в область менее восстановительных.

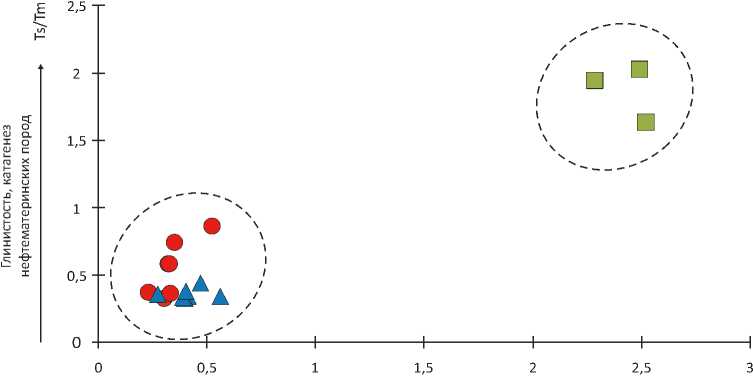

Корреляция значений молекулярных соотношений стеранов (Dia/Reg), характеризующих преимущественную генерацию ОВ пород в карбонатных либо глинистых отложениях, и изомеров 22,29,30-три-сноргопанов (Ts/Tm) для всех образцов исследованных скважин (рис. 6) показывает их дифференциацию: низкие значения для скважин 1, 2 характерны для УВ, имеющих генетическое сродство с материнскими породами карбонатных формаций [11, 16]; для битумоидов скв. 3 значения Dia/Reg и Ts/Tm существенно более высокие, что свидетельствует об их генетической связи преимущественно с глинистыми материнскими формациями [11, 14, 15].

Фациальные условия накопления отложений исследованных скважин представлены на диаграмме Кеннона – Кессоу (рис. 7), где обособляются три области, соответствующие образцам из разных скважин. Органическое вещество отложений из разрезов скважин 1, 2 накапливалось в глубоководно-морских сильновосстановительных обстановках, в отличие от ОВ скв. 3, точки для которого на диаграмме сдвинуты в зону мелководно-морских условий, т. е. в менее восстановительную обстановку.

Рис. 5. Типовые масс-хроматограммы по полному ионному току (А–Е) и молекулярно-массовое распределение n -алканов С11–С36 в битумоидах из различных интервалов скважин петриковско-елецких отложений межсолевого комплекса Припятского НГБ, выделенных по результатам пиролитического исследования (F–N)

Fig. 5. Typical total ion mass-chromatograms (А–Е) and molecular mass distribution of n-alkanes С11–С36 in bitumoids taken from different well intervals within the Petrikovsky-Yeletsky deposits of the between-the-salt series of the Pripyatsky Petroleum Basin, which are selected on the results of the pyrolysis experiments (F–N)

F

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Время удержания, мин

A, F — скв. 2, НМ; B, G — скв. 1, ННн; C, H — скв. 1, См; D, I — скв. 3, НМзр; E, J — скв. 3, Смзр

A, F — well 2, НМ; B, G — well 1, ННн; C, H — well 1, См; D, I — well 3, НМзр; E, J — well 3, Смзр

Рис. 6. Дифференциация битумоидов петриковско-елецких отложений межсолевого комплекса Припятского НГБ по стерановым и гопановым параметрам, характеризующим литологические условия накопления ОВ и степень его катагенеза [15, 16]

Fig. 6. Differentiation of bitumoids of the Petrikovsky-Yeletsky deposits of the between-the-salt series, the Pripyatsky Petroleum Basin, according to sterane and hopane parameters indicative of lithological settings of OM accumulation, and degree of catagenesis [15, 16]

Dia/Reg C -стераны Глинистость, катагенез нефтематеринских пород

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

Рис. 7. Дифференциация экстрактов из пород петриковско-елецких отложений межсолевого комплекса Припятского НГБ по параметрам Pr/ n -C17 и Ph/ n -C18, отражающим тип ОВ, фациальные условия его накопления и степень катагенеза (диаграмма Кеннона – Кессоу)

Fig. 7. Differentiation of extracts from the Petrikovsky-Yeletsky rocks of the between-the-salt series,the Pripyatsky Petroleum Basin according to Pr/ n -C17 and Ph/ n -C18 parameters indicative of OM type, facies settings of its accumulation, and degree of catagenesis (the Connan – Cassou diagram)

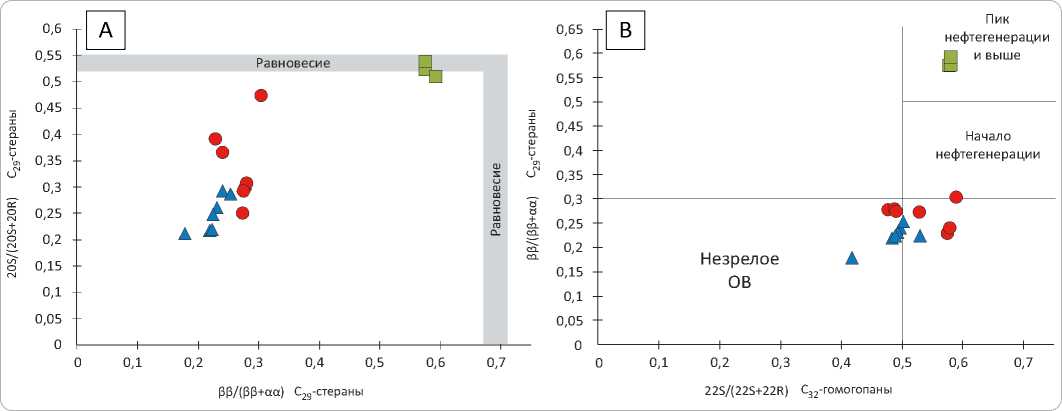

Наглядное представление о различии степени преобразованности ОВ изученных образцов всех трех скважин демонстрируют корреляционные зависимости широко используемых стерановых и гопановых параметров термической зрелости (рис. 8). Сравнительная интерпретация степени зрелости ОВ пород исследованных скважин с использованием диаграммы Кеннона – Кессоу (см. рис. 7) и корреляционных диаграмм стерановых и гопановых УВ (см. рис. 8) одинаково характеризует низкий уровень катагенеза ОВ пород скв. 2, но в то же время показывает противоречие для ОВ пород скважин 1, 3. Вероятно, в данном случае это объясняется некорректностью сравнения степени зрелости на диаграмме Кеннона – Кессоу для пород скважин 1, 2, отличающихся по минеральному составу (доле карбонатного/глини-стого материала) от пород скв. 3 (см. рис. 6). Численные значения отношений изопреноидов пристана и фитана к нормальным алканам ( Ki = 1,56) в совокупности с косвенными биомаркерными параметрами зрелости, такими как отношение гопанов Ts/Tm (1,8), диастерановый индекс (2,4), подтверждают более зрелое ОВ в скв. 3 относительно нефтематеринских прослоев скважин 1 и 2.

Анализируя данные катагенетической преобразованности ОВ петриковско-елецких отложений в изучаемых скважинах, можно сделать вывод, что ОВ из скважин 1, 2 находится на начальной стадии неф-тегенерации и, следовательно, не могло принимать значительного участия в образовании повышенной нефтенасыщенности пород из этих скважин. Можно

Рис. 8. Корреляция стерановых (А) и гопановых (В) параметров термической зрелости битумоидов петриковско-елецких отложений межсолевого комплекса Припятского НГБ с градацией зон (по [14, 16–18])

Fig. 8. Correlation of sterane (А) and hopane (В) parameters of bitumoids’ thermal maturity in the Petrikovsky-Yeletsky deposits of the between-the-salt series, the Pripyatsky Petroleum Basin, with zones gradation (according to [14, 16–18])

предположить, что битумоид из нефтенасыщенных интервалов и интервала коллектора скважин 1, 2 был сгенерирован ОВ из скв. 3 или аналогичным ему.

Выводы

Таким образом, при комплексной интерпретации данных пиролиза Rock-Eval до и после экстракции и молекулярных исследований экстрактов можно сделать вывод о морском происхождении исходного ОВ изученных скважин и высоком нефтегенерационном потенциале керогена петри-ковско-елецких отложений Припятского прогиба. В случае скважин 1, 2 сингенетичное ОВ находится на начальных стадиях главной зоны нефтегене-рации (МК1), в скв. 3 вещество более зрелое (МК2–3).

Согласно литологическим (вариации содержания карбонатного, кремнистого и глинистого материала в породах) и геохимическим характеристикам ОВ (II и II–III типы керогена), отложения на изучаемой территории характеризуются высокой фациальной изменчивостью, что позволяет идентифицировать миграционный битумоид по его отличающимся молекулярным характеристикам и степени термической преобразованности. Отложения из скважин 1, 2, несмотря на приблизительно одинаковую глубину погружения и схожие параметры сингенетичного вещества, содержат различное количество миграционного битумоида, прежде всего вследствие различных фильтрационно-емкостных характеристик пород осадочного разреза.

Список литературы Геохимическая характеристика органического вещества межсолевых отложений северного блока Припятского нефтегазоносного бассейна

- Гарецкий Р.Г., Айзберг Р.Е., Горелик З.А. и др. Тектоника Белоруссии / Под ред. Р.Г. Гарецкого. - Минск: Наука и техника, 1976. - 200 с.

- Соловьев Б.А., Келлер М.Б., Снегирева О.В. Перспективы развития поисково-разведочных работ в Припятском прогибе // Геология нефти и газа. - 1985. - № 6. - С. 7-11.

- Обровец С.М., Яшин И.А., Кручек С.А. Ранне- и среднефаменский седиментогенез в Припятском рифтовом бассейне. - Гомель: БелГУТ, 2017. - 201 с.

- Обровец С.М. Литология и условия формирования нетрадиционных источников нефти и газа в Припятском прогибе (Беларусь) // Литология осадочных комплексов Евразии и шельфовых областей: мат-лы IX Всероссийского совещания (с международным участием) (Казань, 30 сентября - 3 октября 2019 г.). - Казань, 2019. - С. 329-330.

- Неручев С.Г. Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти. - Ленинград: Гостоптехиздат, 1962. - 224 с.

- Jarvie D.M. Shale resource systems for oil and gas: Part 2. Shale-oil resource systems. Под ред. J. Breyer. // Shale reservoirs — Giant resources for the 21st century: AAPG Memoir 97. - 2012. - C. 89-119. DOI: 10.1306/13321447M973489.

- Дахнова М.В., Можегова С.В., Назарова Е.С., Пайзанская И.Л. Оценка запасов «сланцевой нефти» с использованием геохимических параметров // Геология нефти и газа. - 2015. - № 4. - C. 55-61.

- Гончаров И.В. Геохимия нефтей Западной Сибири. - М.: Недра, 1987. - 180 с.

- Петров Ал.А. Биометки и геохимические условия образования нефтей России // Геология нефти и газа. - 1994. - № 6. - С. 13-18.

- Гордадзе Г.Н., Тихомиров В.И. Об источниках нефтей на северо-востоке Татарстана // Нефтехимия. - 2007. - Т. 47. - № 6. - С. 422-431.

- Шарипова Н.С., Смелков В.М., Каюкова Г.П., Миннегалиева А.М., Дахнова М.В., Жеглова Т.Н. Особенности генерации и аккумуляции углеводородов в зонах разломов (на примере Алтунино-Шунакского прогиба) // Георесурсы. - 2006. - Т. 18. - № 1. - С. 9-12.

- Яндарбиев Н.Ш., Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Крылов О.В., Наумчев Ю.В. Геохимия углеводородов Терско-Каспийского прогиба // Георесурсы. - 2017. - Спецвыпуск. Ч. 2. - С. 227-239. DOI: 10.18599/grs.19.22.

- Gordadze G.N., Giruts M.V., PoshibaevaA.R., Postnikova O.V., Poshibaev V.V., Antipova O.A., RudakovskayaS.Yu., Koshelev V.N., Martynov V.G. Carbonate reservoir as a source rock // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. - 2018. - Т. 11. - № 4. - С. 575-592. DOI: 10.17516/19982836-0101.

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. V.2. 2nd ed. - New York: Cambridge University Press, 2005. - 1155 с. DOI: 10.1017/CBO9780511524868.

- Афанасенков А.П., Жеглова Т.П., Петров А.Л. Углеводороды-биомаркеры и изотопный состав углерода битумоидов и нефтей мезозойских отложений западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносной области // Георесурсы. - 2019. - Т. 21. - № 1. - С. 47-63. DOI: 10.18599/grs.2019.1.47-63.

- Киселева Ю.А., Можегова С.В. Генетические группы нефтей центральных районов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и их генерационные источники [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2012. - Т. 7. - № 3. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rubZ1/36_2012.pdf (дата обращения 13.02.2020).

- Makeen Y.M., Abdullah W.H., HakimiM.H. Biological markers and organic petrology study of organic matter in the Lower Cretaceous Abu Gabra sediments (Muglad Basin, Sudan): origin, type and palaeoenvironmental conditions // Arabian Journal of Geosciences. - 2015. - Т. 8. - № 1. -С. 489-506. DOI: 10.1007/s12517-013-1203-z.

- Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker guide. Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. - 1993. - 363 с. DOI:10.5860/choice.30-2690.