Геохимическая характеристика ростров белемнитов как отражение изменения палеоэкологических условий морских бассейнов

Автор: Светов С.А., Светова Е.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (221), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено прецизионное геохимическое (LA-ICP-MS) изучение ростров белемнитов из юрских отложений бассейна р. Сысолы (Республика Коми, обнажение Каргорт). Показано, что ростры белемнитов представляют собой гетерогенную химическую систему, имеющую существенные вариации в распределении рассеянных элементов. Выявлены несколько уровней цикличной смены содержания рассеянных элементов в биогенном карбонате по кольцам роста белемнитов, что может быть отражением изменения палеоэкологических условий морских бассейнов.

Ростр белемнита, кальцит, геохимия, палеоклиматические реконструкции, юра

Короткий адрес: https://sciup.org/149129104

IDR: 149129104

Текст научной статьи Геохимическая характеристика ростров белемнитов как отражение изменения палеоэкологических условий морских бассейнов

Развитие прецизионных методов анализа вещественного состава различных минеральных агрегатов и горных пород значительно расширяет исследовательские возможности комплексного изучения палеонтологических объектов. В настоящей работе приводятся результаты геохимического изучения ростров белемнитов из разреза юрских отложений бассейна р. Сысолы в районе с. Ыб, имеющих широкую геологическую изученность и относимых к объектам геологического наследия Республики Коми [4, 5, 8].

Белемниты относятся к многочисленным и хорошо изученным ископаемым колеоидеям [2, 9 и др.]. Характерной особенностью ростров белемнитов является наличие радиально-лучистой структуры, сформированной обычно волокнистыми кристаллами кальцита, и осложненной кольцеобразной структуры карбонатного скелета, напоминающей «годовые кольца» деревьев. Время формирования этих колец до сих пор остается дискуссионным вопросом. Высказываются предположения, что кольца могут отражать ежедневный рост кристаллов кальцита в скелете, что позволяет предполагать максимальное время их жизни в пределах 1.5—2 лет [17], однако существуют 2

мнения и о более длительном периоде жизни белемнитов. Для геологов белемниты имеют огромное значение в качестве руководящего ископаемого (для юры и мела), источника информации при реконструкции направления палеотечений и температурных условий водной палеосреды [3, 6, 12 и мн. др.].

Белемниты Сысольской площади ранее детально изучались в разных аспектах: описана морфология форм и видов, выявлены формы вхождения Mn в карбонат, предложен способ оценки седиментационной сохранности ростров [3, 7]. В настоящей работе авторами сделан акцент на изучение вариаций химического состава ростров белемнитов (по кольцам роста скелета) с целью получения комплексной геохимической характеристики биогенного карбоната и оценки перспектив применения химического анализа ростров для изучения изменения палеоэкологических обстановок среднеюрских морских бассейнов.

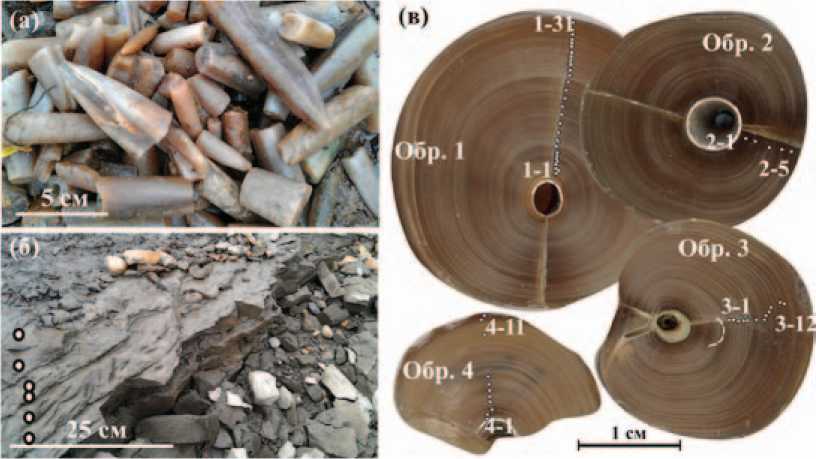

Объектом исследований были четыре ростра белемнитов рода Cylindroteuthis длиной 5—13 см, диаметром сечения в основании ростра 2.5—4 см, собранных авторами из области размыва юрских отложений на левом берегу р. Сысолы в районе с. Ыб (д. Каргорт, примерно в 56 км южнее Сыктывкара), имеющих хорошую внешнюю сохранность — отсутствие следов выветривания, окремнения и т. д. (рис. 1, а). Во всех образцах была выбрана единая альвеоль-ная зона ростров, из которой для исследований вырезались пластины толщиной 0.5 см. Диаметр поперечных сечений ростров в изучаемом срезе варьировал от1.8 до 2.6 см, во всех сечениях сохранялись отверстия фрагмакона диаметром от 3 до 6 мм (рис. 1, в). Дополнительно геохимически были исследованы 6 образцов глауконитовой глины из вмещающего белемниты горизонта (рис. 1, б).

Фазовая диагностика вещества ростров белемнитов выполнена методом порошковой рентгеновской дифрактометрии, которым установлен исключительно кальцитовый состав изучаемых ростров. Кроме того, с использованием рамановского микроскопа Nicolet Almega DXR проведено изучение вещества ростров по профилям поперечных сечений, свидетельствующее об однородном кальцитовом выполнении ростров от центра к периферии. Прецизионный анализ содержания редких и редкоземельных элементов в веществе ростров

Рис. 1: a — внешний вид белемнитов из разреза юрских отложений Каргорт; б — выходы глауконитовой глины из зоны сбора белемнитов с положением точек отбора проб для химического анализа (белые окружности); в — поперечные срезы ростров белемнитов c четко диагностируемыми кольцами роста (образцы 1—4). Точками показано положение мест LA-ICP-MS-анализа образцов

белемнитов (по профилям поперечного сечения, рис. 1, в) и в глине выполнен методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Terhmo scientific) с приставкой для лазерной абляции LA-UP-266 MACRO (лазер Nd: YAG , 266 нм). Данная методика позволяет в режиме in situ проводить экспрессную оценку большого набора элементов в твердофазных объектах. Параметры работы лазера в эксперименте: энергия — 0.133 мДж, скорость сканирования — 70 мкм/сек, частота повторения импульсов — 10 Гц. Диаметр пятна абляции (площадной анализ химического состава) составлял 20 мкм. Расчет концентрации элементов осуществлен по внешней калибровке с использованием стандарта NIST 612. Для большинства элементов погрешность измерения концентраций не превышала 15 %. По результатам исследования была сформирована база данных, включающая около 200 прецизионных анализов состава зон ростров белемнитов и глин, выполненных для следующих элементов: Li, Be, Mg, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Pb, Bi, Th, U. Содержание петрогенных элементов в глине определено методом площадного микрозондового сканирования с использованием сканирующего электронного микроскопа VEGA II LSH (Tescan) с энергодисперсионным микроанализатором INCA Energy 350

(Oxford instruments). Все аналитические исследования выполнены в Институте геологии КарНЦ РАН.

Известно, что важной «прижизненной» геохимической характеристикой карбонатного вещества белемнитов являются низкие концентрации Fe, Mn при высоком содержании Sr. В случае нарушения сохранности скелетного материала белемнитов в результате диагенеза происходит значительный вынос Sr с одновременным увеличением концентрации Fe и Mn в карбонате, что обусловлено высокими содержаниями данных элементов во флюидных растворах и метеорных водах, воздействующих на белемниты [6]. Для геохимически неизмененных биогенных карбонатов характерно отношение Sr/Mn>80, а концентрации Fe (>1000 ppm) и Mn (>100 ppm) общепризнанно являются маркерами постседиментационных преобразований [6, 7, 13 и др.]. К дополнительным геохимическим критериям процессов химического выветривания ростров относят аномально высокие содержания Ba, Rb, Ce, Pb, Th и U [11]. Изучаемые нами белемниты, по данным LA-ICP-MS-анализа, характеризуются следующими содержаниями элементов: Fe (94—162 ppm), Mn (22—38 ppm), Sr (3900—6500 ppm), Ba (3—17 ppm), Rb (6—18 ppm); остальные элементы — «маркеры химического загрязнения» биогенного карбоната — отсутствуют, что указывает на прекрасную сохранность ростров и позволяет проводить корректные геохимические исследования.

Прецизионным LA-ICP-MS химическим анализом биогенного карбоната ростров белемнитов наряду с высоким содержанием Sr установлены большие концентрации Mg (800— 2200 ppm), что, вероятно, связано с изоморфным вхождением Sr и Mg в кальцит [13, 14, 16]. Повышенное содержание K (760—840 ppm), стабильно определяемое по всему сечению скелета, может косвенно свидетельствовать об однородной солености морского бассейна на протяжении всей жизни белемнитов.

Концентрации таких элементов, как Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, укладываются в интервале 1—180 ppm, обнаруживая существенные цикличные вариации по разрезу ростров. Элементы Y, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sb и Bi присутствуют в единичных зонах ростров с концентрациями от 0.2 до 5 ppm, на большинстве участков имеют нулевые содержания. Распределение данных элементов имеет цикличность (выделяются периоды накопления данных элементов на фоне нулевых концентраций), причем она имеет большее временное значение, чем для большинства рассеянных элементов. Такие элементы, как Be, Te, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Th и U, в биогенном карбонате ростров не содержатся, высокая чувствительность метода позволяет это утверждать.

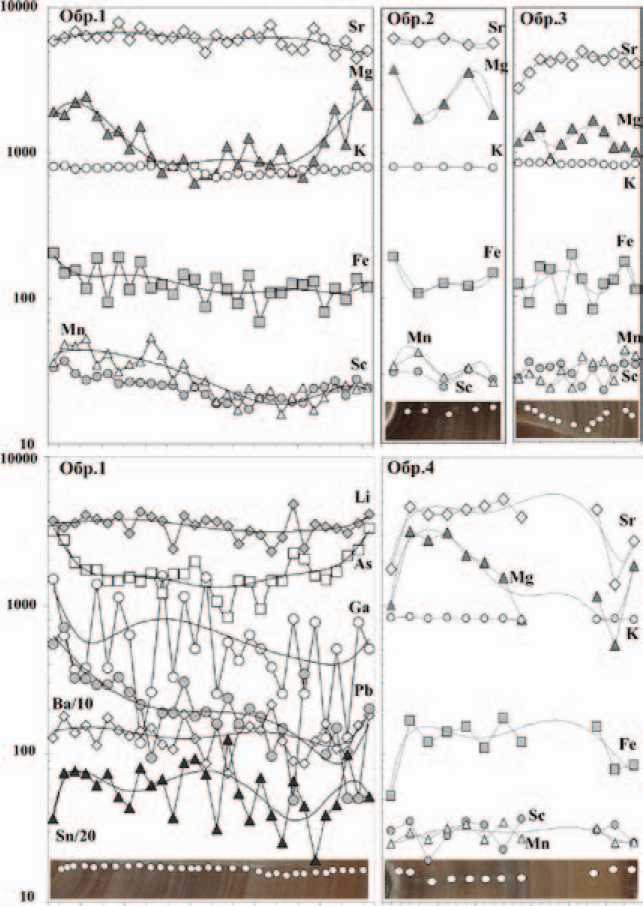

В ходе LA-ICP-MS-анализа по кольцам роста белемнитов нами установлена цикличность в вариациях содержания Sr, Mg, Fe, Sc, Li, As, Ga,

Pb, Ba, Sn при стабильном распределении K (рис. 2). Наиболее отчетливо тенденция прослеживается в обр. 1, где нами выделено около 140 колец роста и выполнено большее количество определений состава по профилю. В случае остальных образцов тенденция сохраняется. Основываясь на распределении Mg (обр. 1), можно выделить несколько циклов (от 4 до 8) разного порядка, описывающих вариацию магнезиальности ростров, при этом поведение Fe во многом повторяет отмечаемые для Mg тенденции. Концентрации Li, As, Ga, Ba и Sn также описываются цикличными трендами, но более дробного порядка по сравнению c распределением Mg. Анализ вариации концентраций элементов с использованием полиномиальных трендов позволяет получить более усредненную картину существования одного-двух гиперциклов изменения концентраций.

Отмечаемые нами циклические закономерности в вариации состава биогенного карбоната по рассеянным элементам в кольцах ростра белемнитов, несомненно, отражают изменение палеосреды обитания организмов, что, возможно, обусловлено как изменениями палеотемпера-турного режима морского бассейна, так и вариациями глубин обитания белемнитов в пределах их жизненного цикла, изменением химического состава и солености воды и другими факторами. Однако многими исследователями отмечается корреляция химического (и изотопного) состава биогенного карбоната именно с палеотемпературным режимом [12, 14, 17]. Подчеркнем, что геохимические данные не могут являться надежными маркерами абсолютных значений температур, для этих целей широко используется изотопная характеристика биогенного карбоната. Для белемнитов данного района (разреза у д. Каргорт) подобные исследования пока не проводились, однако анализ значений 5 18O кальцита сходных по возрасту (келло-вей — оксфорд) ростров белемнитов из юрских глин центральной части Восточно-Европейской платформы свидетельствует о достаточно низких палеотемпературах морских бассейнов (4—10 °C) в данный период [1].

Совместно с изучением химического состава ростров белемнитов была проанализирована серия из шести проб глауконитовой глины, из горизонта которой отобраны белем- 4

Рис. 2. Распределение минералообразующих и рассеянных элементов (LA-ICP-MS, ppm) по профилю ростра (положение профилей показано на рис. 1, в). Сплошные линии — полиномиальные тренды 6-й степени (R=0.3—0.7). Для удобства графического представления данных концентрации Ba и Sn уменьшены (Ba/10; Sn/20)

ниты (рис. 1, б). Минералогическая характеристика глины дана в работе Лыюрова и др. [8].

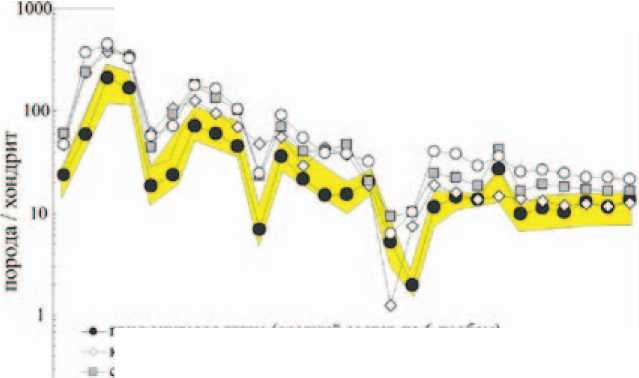

По петрогенным элементам глина характеризуется однородным выдержанным составом по всей изученной пачке (вес. %): SiO2 55.79—56.08; TiO2 0.92—1.03; Al2O3 21.94—22.05; Fe2O3 11.28—11.43; MnO 0.16—0.19; MgO 2.13—2.31; CaO 1.61—1.70; Na2O 0.95—1.02; K2O 4.27—4.30; P2O5 0.41— 0.47, близким к характеристике современных глин северных морских бассейнов (Баренцево море) [10]. Спайдерграммы по рассеянным элементам в юрской глине обнажения Каргорт топологически идентичны спектрам составов современных пелагических глин и континентальной коры [11], но при этом характеризуются несколько пониженными кон центрациями Rb, Ba, Th, U, Nb, Sr и легких РЗЭ (рис. 3). Аналогично с морскими осадками изучаемые глины имеют яркие максимумы по Th, U и Li, а также минимумы по Nb, Sr, Ti. Низкие концентрации флю-ид-мобильных элементов (B, Be, As) в глинах говорят об отсутствии центров грязевого вулканизма в области осадконакопления, что в целом позволяет предполагать существование стабильного морского бассейна с незначительными глубинами, находящегося на значительном удалении от областей активного вулканизма. Тип осадочной последовательности, чередование глин с прослоями глинистого песка и алеврита также могут свидетельствовать о малоглубинном (вероятно, до 150 м) бассейне [8]. В этом случае выявленные нами геохимиче-

глауконитовая глина (средний состав по 6 пр<и>ам) континентальная кора средний состав глин пела!ичсская глина

0.1 - -

RbBaThl NbTaLaCePr SrNdSmZr HfEuSbTitidTbDyLi Y HoErTmYbLu

Рис. 3. Распределение редких и редкоземельных элементов (нормировано по хондриту C1 [15] в глинах. Закрашенное поле — область распределения примесных элементов в юрской глауконитовой глине обнажения Каргорт по шести пробам (схема опробования отражена на рис. 1, б). Состав континентальной коры, глин и пелагических глин приведен по работе [11]

ские циклические изменения в кольцах роста белемнитов скорее отражают смену палеотемпературного режима бассейна, чем могут быть связаны со значительной глубинной миграцией организмов в период их жизни.

Резюмируя результаты работы, можно сформулировать следующие выводы:

-

1. Ростры белемнитов имеют прекрасную сохранность химической системы карбонатного скелета и характеризуются отсутствием процессов перераспределения элементов в ходе диагенеза, что подчеркивается следующими характеристическими значениями: Fe (<200 ppm), Mn (<40 ppm) и Sr/Mn>100.

-

2. Наибольшие содержания среди примесных фаз в карбонатном ростре белемнитов имеют Sr (до 6500 ppm), Mg (до 2200 ppm) и K (до 840 ppm), а для Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb характерны содержания на уровне 1—180 ppm.

-

3. Выявлены несколько уровней цикличной смены содержания рассеянных элементов в биогенном карбонате по кольцам роста белемнитов, что, скорее всего, является отражением периодического изменения среды обитания. Отсутствие на отдельных участках ростра четкой корреляционной связи между концентрациями редких и редкоземельных элементов, вероятно, связано с процессами биологического фракционирования, отмечаемого при изучении изотопных систем в биогенных карбонатах [11].

-

4. Надежные выводы о температурном режиме морских бассейнов могут быть получены комплексным геохимическим и изотопным анализом 5 18O системы в биогенных карбонатах.

Список литературы Геохимическая характеристика ростров белемнитов как отражение изменения палеоэкологических условий морских бассейнов

- Барсков И. С., Кияшко С. И. Изменения термического режима юрского морского бассейна Восточно-Европейской платформы на рубеже келловей/оксфорд по данным анализа стабильных изотопов в рострах белемнитов//Докл. АН, 2000. Т. 372. № 4. С. 507-509.

- Бондаренко О. Б., Михайлова И. А. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных. М.: Недра, 1984. 536 с.

- Ветошкина О. С. Реконструкция палеосреды по изотопным иследованиям верхнеюрских биогеных и абиогеных карбонатов (север Русской плиты)//Вестник ИГ Коми НЦ Уро РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2010. № 9. C. 46.

- Геологическое наследие Республики Коми/Составитель П. П. Юхтанов. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. 350 с.

- Жданова Л. Р., Плоскова С. И., Астахова И. С. Минералогия и жизнь: происхождение биосферы и коэволюция минерального и биологических миров, биоминералогия: Путеводитель к полевой экскурсии IV Международного семинара//Сыктывкар: Голи аф, 2007. 22 с.