Геохимическая оценка содержания макро- и микроэлементов в системе почва–растение в условиях Селенгинского аймака севера Монголии

Автор: Синдирева А.В., Боев В.А., Эрдэнэцогт Э., Сайжаа Н., Боев В.В., Иеронова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – провести экологогеохимическую оценку содержания макрои микроэлементов в системе почва–растение в условиях Селенгинского аймака Монголии. Анализ валового содержания 14 макрои микроэлементов в почвах и зерне пшеницы на примере агроценозов Селенгинского аймака Монголии проводили методом массспектрометрии с индуктивносвязанной плазмой. В ходе исследования установлены закономерности аккумуляции химических элементов в почвах и зерне пшеницы обследованных территорий. Валовое содержание кобальта, меди, хрома, железа и кадмия превышает кларк по К. Видеполю для соответствующих элементов, а для мышьяка и ртути это превышение достигает значительных величин (по мышьяку – до 6 раз, по ртути – до 600 раз в зависимости от территории исследования). Содержание меди, кобальта, никеля, марганца, селена, свинца, хрома и цинка в почвах всех исследованных районов не превышает гигиенические нормативы, а мышьяка и ртути – значительно выше ПДК. Выявлена взаимосвязь валового содержания химических элементов и агрохимических показателей почв (содержания гумуса, уровня кислотности, засоления). Изучено содержание микроэлементов в зерне растений яровой мягкой пшеницы, произрастающей на территориях сумонов Ерее и Цагааннуур (долина реки Селенга), Баруунбурэн и Жавхлант (долина реки Орхон). Только содержание хрома в зерне пшеницы превышает ПДК, а содержание мышьяка и ртути не превышает гигиенические нормативы, несмотря на высокую концентрацию этих элементов в почвах всех обследованных районов. Очевидно, это объясняется защитной реакцией растений, препятствующей поступлению токсичных элементов в генеративные органы. Установлена тесная взаимосвязь между валовым содержанием алюминия, меди, кобальта, марганца, мышьяка, селена, хрома в почве и их накоплением в растениеводческой продукции. Для прогноза накопления элементов в растении, помимо фактического содержания элементов в почве, необходимо учитывать ряд факторов, например взаимодействие химических элементов при поступлении в зерно яровой мягкой пшеницы, а также физиологические особенности самой культуры.

Почвы, зерно, растения, яровая пшеница, микроэлементы, макроэлементы, Монголия

Короткий адрес: https://sciup.org/140310713

IDR: 140310713 | УДК: 631.95 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-7-57-73

Текст научной статьи Геохимическая оценка содержания макро- и микроэлементов в системе почва–растение в условиях Селенгинского аймака севера Монголии

Financing : the study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the International Center for the Study of Natural Resources of Mongolia within the framework of scientific project № 20-55-44028. Mongolian project code: 2559.

Введение. Почва – это особенная составляющая биосферы Земли, поскольку она не только биогеохимически аккумулирует химические элементы, в т. ч. поступившие в результате антропогенной деятельности, но и функционирует как естественный буфер, регулирующий миграцию макро- микроэлементов и их соединений в другие геосферы и живое вещество. Почвы в основном наследуют тот уровень микроэлементов, который свойственен почвообразующим породам [1–4].

Данные о содержании и распределении микроэлементов в профиле почв важны в сферах экологии, биогеохимии, агрохимии. Они необходимы при расчете количества накопившихся в загрязненной толще техногенных ингредиентов, при оценке их нисходящей миграции и опасности загрязнения водоисточников, для прогноза качества выращиваемой на данных почвах сельскохозяйственной продукции [1]. Эти сведения имеют большое значение для оценки здоровья и продуктивности почв, которые приобретают первостепенную важность в условиях роста мирового населения и потребности в продовольствии [5].

Постоянно увеличивающаяся техногенная нагрузка может значительно менять содержание химических элементов в почвах [5–13]. В частности, активное освоение почв сельскохозяйственного назначения приводит к нарушению естественно сложившегося баланса макро- и микроэлементов.

Содержание элементов в растениях, произрастающих на конкретных почвах, определяется многими факторами: фактической концентрацией и формой содержащегося в почве элемента, ее типом, физико-химическими характеристиками. Помимо свойств почв, химический состав растений определяется видом растения, фазой его развития, взаимодействием элементов в питании растений [14–17]. В связи с этим определение химического состава почвы представляет практический интерес тогда, когда методами математического анализа выявлены закономерности действия содержащихся элементов в почве на урожайность и качество определенных культур [17-19].

Многообразие градаций содержания в почвах микроэлементов свидетельствует о сложности проблемы нормирования с учетом зональных природных и антропогенных особенностей территории [20].

При оценке микроэлементного статуса региона необходимо учитывать как агрохимический (недостаточная или высокая обеспеченность), так и санитарно-гигиенический (избыточная) аспекты, поскольку переход от высокой до избыточной концентрации многих микроэлементов слишком узок.

В Монголии незначительное количество территории используется под растениеводство. При этом почвы пашни испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку, что в первую очередь, связано с интенсификацией сельскохо- зяйственного производства, избыточным применением минеральных удобрений, пестицидов. Несмотря на значительный вынос элементов питания с урожаем, в связи с интенсивной техногенной нагрузкой может возникнуть риск избыточного накопления ряда химических элементов, которые при повышенной концентрации могут оказывать токсическое действие на растительный организм, снижая урожайность и качество растениеводческой продукции. Кроме того, опасен и недостаток ряда макро- и микроэлементов, который тоже может сложиться под влиянием естественных и антропогенных факторов. В связи с этим актуальными являются исследования аккумуляции химических элементов в почве, занятой под сельскохозяйственное производство, и растениях на территориях Монголии. Проведенная оценка может стать основой для научного обоснования региональных нормативов содержания ряда микроэлементов для почв Монголии.

Селенгинский аймак - крупнейшая аграрнотерриториальная зона Монголии. В аймаке расположены крупнейшие в стране аграрные предприятия, а пашни занимают в общей сложности 207 381,05 га земель. Кроме того, на этих территориях активно ведется добыча золота и строительных материалов. В настоящее время на рассматриваемой территории зарегистрировано 180 предприятий, ведущих горнорудную деятельность. В последние 10–15 лет отмечено резкое увеличение техногенного воздействия и продолжительности разнотипных хозяйственных нагрузок, которые ведут к изменениям природных комплексов, формированию все большего числа их антропогенных модификаций и расширению площади сильно нарушенных экосистем [21].

Имеющиеся сведения о содержании микроэлементов в широко распространенных горных породах Северной Монголии [22] еще не дают представления о современном геохимическом состоянии основных типов почв региона. Аналитические материалы, полученные в ходе решения различных задач, в том числе при изучении загрязнения почв в промышленных городах Монголии, отличаются спецификой методических подходов и охватывают в основном степные и аллювиальные почвы [23-25].

Цель исследования : провести экологогеохимическую оценку содержания макро- и микроэлементов в системе почва–растение в условиях Селенгинского аймака Монголии.

Объекты и методы. Объект исследования – почвы Селенгинского аймака севера Монголии, яровая мягкая пшеница ( Triticum aestivum L.).

Для оценки распределения макро- и микроэлементов в почвах рассмотрены особенности их валового содержания в пахотном горизонте основных типов почв Селенгинского аймака севера Монголии, а также содержание данных элементов в растениях яровой мягкой пшеницы. Данные по содержанию, распределению микроэлементов на незагрязненных почвах требуются для осуществления контроля состояния окружающей среды и мероприятий по ее охране [16].

Следует отметить, что кроме общеизвестных в качестве макро- и микроэлементов железа, марганца, алюминия, селена, цинка, меди и кобальта, большое значение в качестве экотоксикантов имеют хром, свинец и кадмий, а также мышьяк и ртуть. Большинство авторов их относят к загрязнителям почв и растений, поскольку примеров позитивного влияния этих элементов на растительные организмы выявлено мало, хотя в литературе появляются сведения об их биологической роли в живых организмах. В природной среде происходит их накопление высокими темпами, и они являются наиболее частыми компонентами антропогенных элементохимических ассоциаций [17].

Территория исследования расположена в долинах рек Селенга (сумоны Ерее и Цагааннуур) и Орхон (сумоны Баруунбурэн и Жавхлант).

В рассматриваемой природно-климатической зоне на основных типах почв были отобраны пробы почв и произрастающей на них яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Дархан-144. Выбор объекта исследования в виде пахотного горизонта (0–30 см) почв обусловлен тем, что при антропогенном поступлении макро- и микроэлементы накапливаются в приповерхностном слое (в отличие от почв геохи- мически аномальных), большинство из них концентрируется в гумусовом горизонте. К тому же в трофическую цепь включаются в основном элементы, сконцентрированные в пахотном горизонте.

С 60-х годов прошедшего века в Селенгин-ском аймаке развито растениеводство, продукция которого используется для питания по всей Монголии [25]. Сельскохозяйственные угодья страны сосредоточены преимущественно в бассейне Орхон-Селенги. Аймак, лидируя в Монголии по сельскохозяйственному производству, ежегодно выпускает более 60 % зерна.

Северо-западная часть (около 40 % территории) располагается в зоне горной тайги. Узкие долины рек Темник и Удунга обрамляют хребты Малого и Большого Хамар-Дабана. Здесь располагается небольшой участок Байкальского биосферного заповедника.

Большая часть территории находится в степной и лесостепной зонах в пределах Селен-гинского среднегорья. Массив Моностой с грядой Холбольджин обрамляет Гусиноозерскую котловину с юго-востока.

Климат региона резко континентальный, характеризующийся значительными годовыми и суточными температурными колебаниями, малым количеством атмосферных осадков, выпадающих чрезвычайно неравномерно. Весна – сухая, холодная и ветреная, первая половина лета – засушливая, осень – холодная.

Почвенный покров района весьма однообразен, так как распределение почв тесно связано с рельефом – в связи с равнинностью территории не наблюдается большой их пестроты.

Изучены такие типы и подтипы почв, как темно-каштановая (сумоны Баруунбурэн, Жавх-лант, Цагааннуур), горно-каштановая (сумон Ерее). Основные агрохимические показатели исследуемых почв представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные агрохимические показатели исследуемых почв в долинах рек Селенга (Ерее и Цагааннуур) и Орхон (Баруунбурэн и Жавхлант )

Аgrochemical indicators of soils in the valleys of the Selenga

(sumon Eree and Tsagaannuur) and Orkhon (sumon Baruunburen and Zhavkhlant) rivers

|

Сумон, подтип почвы |

Содержание гумуса, % |

pH вод |

Азот общий, % |

Р 2 О 5 *, мг/кг |

К 2 О*, мг/кг |

Засоление почвы (Ec), ds/m |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Баруунбурэн, темно-каштановая |

3,45 |

7,37 |

0,17 |

26,0 |

186 |

0,08 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Ерее, горно-каштановая |

2,68 |

7,18 |

0,12 |

22,0 |

135 |

0,05 |

|

Жавхлант, темно-каштановая |

2,93 |

7,12 |

0,18 |

27,6 |

240 |

0,002 |

|

Цагааннуур, темно-каштановая |

1,37 |

6,52 |

0,11 |

48,0 |

221 |

9,37 |

Примечание : (*) – подвижные фосфор и калий определяли по Мачигину.

Необходимо отметить, что исследуемые почвы отличаются по ряду агрохимических характеристик, одной из которых является засоленность.

Засоленностью называют избыточное количество карбонатов и гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, солей магния, калия и натрия, растворенных в воде и поглощенных верхними слоями почвы, где развиваются корневые системы растений. Для определения засоленности почв определяли электропроводность почвенных суспензий. Измерения Ес проводили в dS/m (децисименс на метр). Например, засоленность почв в сумоне Цагааннуур составляет 9,7 dS/m, в то же время в остальных исследуемых почвах этот показатель изменяется в диапазоне от 0,002 до 0,08 dS/m (рис. 3). Содержание гумуса варьирует от 1,37 до 3,45 %, что является низким, а наибольшим содержанием характеризуется темно-каштановая почва сумона Баруун-бурэн. Уровень рН водной вытяжки изменяется от 6,52 до 7,37. Все почвы характеризуются низким и средним содержанием элементов питания.

Места отбора проб почв выбирали в зависимости от рельефа местности, экспозиции, растительного покрова [25].

Отбор осуществляли методом конверта в пределах форм микро- и мезорельефа. Почву отбирали методом прикопок. В соответствии с размерами элементарного участка из совокупности проб составлялась усредненная проба. На тех же точках отбирали растения яровой мягкой пшеницы. Отбор почвенных и растительных образцов и их пробоподготовка осуществлялись в соответствии с требованиями агрохимических методов (ГОСТ 17.4.4.02-2017). Пробоподготовка включала просушивание отобранных образцов до воздушно-сухого состояния, удаление включений в виде корней растений, камней, насекомых и т. д., просеивание через сито с диаметром отверстий 1 мм, измельчение в ступке до пудрообразного состояния.

Содержание химических элементов в почвах и растениях определяли в аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области с использованием ИСП спектрометра iCAP 7200Duo. Концентрации химических элементов в почвах сопоставляли с кларками К. Видеполя [26] в качестве эталонов.

Использование в качестве эталонов сравнения кларков химических элементов в континентальной земной коре может быть вполне пригодно качестве эталонов сравнения в экогеохимии, в частности при отсутствии геохимического фона [27]. Возможность использования значений кларков химических элементов в качестве эталонов сравнения для проведения экологогеохимических исследований на территориях агроландшафтов была подтверждена проведенным сравнением значений концентрации ряда тяжелых металлов и металлоидов в почвах сельскохозяйственных угодий Европы с их кларками, в результате которого было установлено, что для содержаний в этих почвах таких химических элементов, как Pb, As, P, Cs, Ti, Cr, Zn, Mn, La, Te, Bi, Ag, Mo характерны около-кларковые значения. Н.С. Касимов и Д.В. Власов [27] рекомендуют использование оценок К.Н. Видеполя в качестве кларков отдельных элементов в экогеохимических исследованиях.

В качестве нормативных показателей использовали российские нормативы (согласно ГН 2.1.7.2511-09; 2.1.7.2041-06), а также принятые в Монголии (MNS 5850: 2019 Нормативные значения содержания загрязняющих элементов в почве).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакета программ MS Excel, STATISTICA. При обработке полученного материала использованы следующие статистические методы: определение средних величин, оценка достоверности различий по критерию Стьюдента; корреля- ционный анализ. Взаимосвязи между параметрами оценивали при помощи метода ранговых корреляций Спирмена. Был рассчитан коэффициент биологического поглощения, характеризующий интенсивность поглощения организмом того или иного химического элемента, как частное содержания микроэлемента в золе расти- тельного материала и его содержания в корнеобитаемом слое почвы.

Результаты и их обсуждение. В таблице 2 представлено содержание микроэлементов в почвах долин рек Селенга (сумоны Ерее и Ца-гааннуур) и Орхон (сумоны Баруунбурэн и Жавхлант).

Таблица 2

Валовое содержание химических элементов в почвах долин рек Селенга

(Ерее и Цагааннуур) и Орхон (Баруунбурэн и Жавхлант)

Content of chemical elements in soils of the Selenga

(Eree and Tsagaannuur) and Orkhon (Baruunburen and Zhavkhlant) river valleys

|

Местоположение |

Валовое содержание химических элементов, мг/кг |

||||||||||||

|

Al |

Fe |

Cd |

Co |

Mn |

Cu |

As |

Ni |

Hg |

Pb |

Se |

Cr |

Zn |

|

|

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Цагааннуур |

75000 |

46000 |

0,43 |

23 |

880 |

38,2 |

8,9 |

25,5 |

11 |

22,1 |

0,0276 |

61 |

95 |

|

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Ерее |

75000 |

75000 |

0,24 |

14,7 |

610 |

13,2 |

7,7 |

11,1 |

23 |

21 |

0,076 |

36,1 |

50 |

|

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Жавхлатант |

67000 |

75000 |

0,22 |

13,2 |

570 |

10 |

5,8 |

10,2 |

28 |

20,9 |

0,034 |

34,7 |

47,4 |

|

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Баруунбурэн |

76000 |

75000 |

0,44 |

24,2 |

1090 |

40,6 |

9,9 |

29 |

37 |

24,6 |

0,024 |

68 |

91 |

|

Распространенность в земной коре по Видеполю |

77400 |

30890 |

0,102 |

11,6 |

527 |

11,6 |

2 |

44,3 |

0,056 |

17 |

0,083 |

35 |

52 |

|

ПДК, ОДК |

– |

– |

2 |

– |

1500 |

55 |

2 |

85 |

2,1 |

32 |

10 |

– |

100 |

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, содержание алюминия в почвах исследованных районов Монголии находится в пределах кларка, либо незначительно превышает его.

Содержание железа в почвах сумона Цагаан-нуур превышает кларк в 1,5 раза, а в остальных районах – в 2,4 раза. Содержание кадмия значительно превышает кларк: в почвах сумонов Жавхлант и Ерее – в 2,16 и 2,4, а в почвах сумонов Цагааннуур и Баруунбурэн – в 4,2 и 3,3 раза соответственно. Содержание кобальта и меди в почвах сумонов Жавхлатант и Ерее находится ниже кларка или в его пределах, в почвах сумонов Цагааннуур и Баруунбурэн превышает кларк в 2,0–2,1 и 3,3–3,5 раз соответственно. Содержание марганца в почвах сумонов Жавхлатант и Ерее незначительно отличается от кларка, а в почвах сумонов Цагааннуур и Баруунбурэн превышает кларк в 1,7–2,1 раза соответственно. Содержание никеля и селена в почвах всех иссле- дованных сумонах значительно ниже кларка. Содержание свинца в почвах всех сумонов незначительно превышает кларк. Содержание хрома в почвах сумонов Жавхлатант и Ерее близко к кларковым значениям, а в почвах районов Ца-гааннуур и Баруун бурэн превышает кларк в 1,7 и 1,9 раза соответственно.

Необходимо отметить значительное превышение кларковых значений содержания в почвах исследованных районов мышьяка и ртути. Так, содержание мышьяка в почвах сумонов Жавхлатант и Ерее превышает кларк в 3,9 и 2,7 раз, а в почвах сумонов Цагааннуур и Ба-руунбурэн – в 4,5 и 5,5 раз соответственно. Содержание ртути в почвах сумонов Цагааннуур и Ерее превышает кларк в 196 и 410 раз, в почвах сумонов Жавхлатант и Баруунбурэн – в 500 и 661 раз соответственно.

Высокое содержание ртути в почвах может быть связано с ее использованием при обработке золотосодержащих руд в процессе извлечения золота на золотодобывающих предприятиях, большое количество которых находится на исследуемой территории [21].

Для санитарно-гигиенической оценки рассматриваемых почв проведено сравнение фактического содержания элементов с установленными нормативами ПДК.

Содержание меди, кобальта, никеля, марганца, селена, свинца, хрома и цинка в почвах всех исследованных районов не превышает гигиенические нормативы, а мышьяка и ртути значительно превышает ПДК. Содержание мышьяка в почвах сумонов Жавхлатант и Ерее превышает ПДК в 2,9 и 3,9 раз, а в районах Цагааннуур и Баруун бурэн – в 4,5 и 5 раз соответственно, в то же время по нормативам, принятым в Монголии, превышения не отмечаются. Значительно превышает ПДК содержание ртути в почвах всех исследованных сумонов: в Цагааннуур, Ерее, Жавхлатант и Баруунбурэн – в 5,2; 11; 13,3 и 17,6 раза соответственно.

С агрохимических позиций вызывает интерес не только избыток, но и недостаток химических элементов в почвах пашни [1, 13, 19]. На сегодняшний день в связи с интенсификацией производства отмечается значительный вынос химических элементов с урожаем, который превышает их поступление. Кроме того, о многих типах почв отмечается невысокое содержание микроэлементов, что объясняется их природными свойствами. В ходе исследований нами были проведены агрохимическая и биогеохимические оценки содержания ряда элементов в почвах Селенгинского аймака, результаты которых представлены в таблице 3.

Таблица 3

Агрохимическая и биогеохимическая оценки содержания микроэлементов в почвах Селенгинского аймака

Agrochemical and biogeochemical assessment of the content of trace elements in the soils of the Selenginsky aimag

|

Критерий оценки |

Характеристика обеспеченности почв элементами* |

|||

|

Co |

Cu |

Zn |

Mn |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Цагааннуур |

||||

|

Содержание, мг/кг |

23,0±9,2 |

38,2 + 7,7 |

95 + 19 |

880 + 270 |

|

Градации содержания** |

Избыточное |

Очень высокое |

Повышенное |

|

|

Оценка*** |

Избыток |

Норма |

||

|

Ерее |

||||

|

Содержание, мг/кг |

14,7 + 5,9 |

13,2 + 2,7 |

50 + 10 |

610 + 190 |

|

Градации** содержания |

Высокое |

Среднее |

Повышенное / Высокое |

Среднее |

|

Оценка*** |

Агро- и биогеохимическая норма |

|||

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Жавхлатант |

||||

|

Содержание, мг/кг |

13,2 + 5,3 |

10,0 + 2,0 |

47,4 + 9,5 |

570 + 180 |

|

Градации содержания** |

Высокое |

Пониженное / Среднее |

Повышенное |

Среднее |

|

Оценка*** |

Агро- и биогеохимическая норма |

|||

|

Баруунбурэн |

||||

|

Содержание, мг/кг |

24,2 + 5,7 |

40,6 + 8,2 |

91 + 19 |

1090 + 330 |

|

Градации содержания** |

Избыточное |

Очень высокое |

Высокое |

|

|

Оценка*** |

Избыток |

Норма |

||

Примечание : (*) – представлены элементы, для которых установлены агрохимические и биогеохимические критерии; (**) – агрохимические градации содержания; (***) – агро- и биогеохимическая оценка [1, 2].

Согласно данным таблицы 1, валовое содержание Co, Cu, Zn и Mn в почвах сумона Цагаан-нуур оценивается как избыточное, очень высокое, очень высокое и повышенное соответственно, подобная оценка характерна для почв сумона Баруунбурэн, кроме Mn, которому соответствует высокая оценка. В почвах сумонов Ерее и Жавх-латант отмечается среднее содержание Mn, Cu, для первого и Mn для второго, а содержание Co, Zn оценивается как высокое и повышенное, по-ниженное/среднее содержание характерно для Cu в почвах сумона Жавхлатант.

Агрохимическое содержание для содержания Co, Cu, Zn в почвах сумонов Цагааннуур и Бару-унбурэн соответствует избыточному уровню, а Mn – агро- и биогеохимической норме. Для почв сумонов Жавхлатант и Ерее характерна агро- и биогеохимическая норма для Co, Cu, Zn и Mn.

Таким образом, почвы сумонов Цагааннуур и Баруунбурэн характеризуются избыточным уровнем Co, Cu, Zn, а для почв сумонов Жавх-латант и Ерее содержание этих элементов ниже, но соответствует агро- и биогеохимической норме. Агрохимическая оценка содержания Mn в почвах всех изученных сумонов соотвествует агро- и биогеохимической норме. Следует отметить пониженное/среднее содержание Cu в почвах сумона Жавхлатант.

Для оценки взаимосвязи основных физикохимических параметров рассмотренных почв и содержания химических элементов осуществлен регрессионный анализ, выражаемый уравнениями, представленными в таблице 4.

Таблица 4

Взаимосвязь содержания химических элементов и агрохимических показателей почв (содержание гумуса и уровень рН)

The relationship between the content of chemical elements and agrochemical indicators of soils (humus content and pH level)

|

Химический элемент |

Гумус, % (х 1 ) |

рНводн. (х 2 ) |

|

Cd |

Cd = 0,28x 1 – 0,56, r = 0,91 |

Cd = 0,92х 2 – 6,36, r = 0,99 |

|

Со |

Co = 13,68x 1 – 23,93, r = 0,9 |

Co= –3,5х 2 + 43,5, r = 0,23 |

|

Mn |

Mn = 680,49x 1 – 1298,4, r=0,92 |

Mn = 2187,9х 2 – 15047, r = 0,99 |

|

Cu |

Cu = 39,11x 1 – 96,85, r = 0,91 |

Cu = 127,67х 2 – 900,95, r = 0,99 |

|

As |

As = 3,62x 1 – 3,13, r = 0,69 |

As = 15,2х 2 – 102,25, r = 0,96 |

|

Ni |

Ni = 25,2x 1 – 59,35, r = 0,93 |

Ni = 79,8х 2 – 559,62, r = 0,99 |

|

Hg |

Hg = 18,05x 1 – 25,18, r = 0,99 |

Hg = 45,1х 2 – 296,49, r = 0,83 |

|

Pb |

Pb = 5,05x 1 + 6,93, r = 0,92 |

Pb = 15,8х 2 – 91,98, r = 0,96 |

|

Cr |

Cr = 44,86x 1 – 89,2, r = 0,92 |

Cr = 141,59х 2 – 976,45, r = 0,96 |

|

Zn |

Zn = 60,67x 1 – 119,77, r = 0,92 |

Zn = 193,01х 2 – 1330,7, r = 0,96 |

Согласно полученным уравнениям зависимости, тесная прямая связь с гумусом и рН отмечается практически у всех изученных элементов. Известно, что гумус по отношению ко многим элементам, в том числе металлам, проявляет высокую депонирующую способность: кроме обменного поглощения гумусовые кислоты могут формировать с тяжелыми металлами комплексные органоминеральные соединения. Однако, по мнению В.Б. Ильина [28], в природных условиях долевое участие ила и гумуса в концентрации какого-либо металла может существенно меняться.

Таким образом, почвы исследуемой территории характеризуются как избыточным, так и оптимальным содержанием химических элемен- тов. На содержание химических элементов влияет содержание гумуса и уровень кислотности почв. Такая мозаичность распределения макро- и микроэлементов сказывается на элементном составе растений, произрастающих на данных почвах.

Содержание микроэлементов в растениях зависит от ряда факторов, которые можно объединить в три группы: 1) биологические особенности культуры; 2) почвенно-геохимические факторы; 3) климатические и метеорологические.

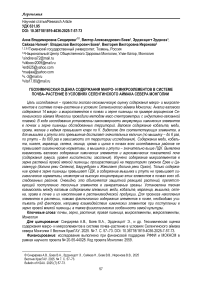

На рисунке 1 представлено содержание микроэлементов в зерне растений яровой мягкой пшеницы долин рек Селенга (Ерее и Цагаан-нуур) и Орхон (Баруунбурэн и Жавхлант) соответственно.

«■^■^■м Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Цагааннуур

^^^^^м Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Ерее

*■■■■■■» Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Жавхлатант

*■■■■■» Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Баруунбурэн

^^^^^м ПДК

^^^^м МДУ

Рис. 1. Содержание микроэлементов в зерне растений яровой мягкой пшеницы долин реки Селенга (Ерее и Цагааннуур) и Орхон (Баруунбурэн и Жавхлант) соответственно The content of microelements in the grain of spring soft wheat plants in the Selenga (Eree and Tsagaannuur) and Orkhon (Baruunburen and Zhavkhlant) river valleys, respectively

Как следует из представленных на рисунке 1 данных, содержание железа, никеля и хрома в пшенице исследованных районов значительно превышает показатели МДУ для этих элементов. В частности содержание железа превышает МДУ в 2,7; 2,8; 3,4 и 3,5 раза для районов Жавхлатант, Цагааннуур, Баруунбурэн и Ерее соответственно. Более значительное превышение МДУ характерно для никеля: в 10,4; 14,1 и 14,2 раза для районов Жавхлатант, Ерее и Ба-руунбурэн соответственно. В наибольшей степени превышает МДУ содержание хрома: в 35,6;

48,0 и 48,6 раза для районов Жавхлатант, Ба-руунбурэн и Ерее соответственно.

Содержание в зерне пшеницы во всех районах кадмия, меди, свинца, цинка и ртути значительно ниже МДУ. Содержание селена в зерне пшеницы в районе Ерее в 1,6 раза ниже величины МДУ, а в районах Жавхлатант и Баруунбу-рэн незначительно превышает МДУ.

Содержание кадмия, ртути, кобальта и свинца в зерне всех исследованных районов не превышает гигиенические нормативы, а хрома – значительно превышает ПДК.

Так, содержание хрома в зерне превышает ПДК в 89,0; 120,0 и 122,0 раза для сумонов Жавх-латант, Ерее и Баруунбурэн соответственно.

Таким образом, только содержание хрома в зерне пшеницы превышает ПДК, а содержание мышьяка и ртути не превышает гигиенические нормативы, несмотря на высокое содержание этих элементов в почвах. Очевидно, это объясняется защитной реакцией растений, препятствующей поступлению токсичных элементов в генеративные органы.

Особый интерес представляет взаимосвязь содержания микроэлемента в почве и его накопления в растениеводческой продукции (табл. 5).

Таблица 5

Взаимосвязь между содержанием химических элементов в системе почва (Х) – растение (У)

The relationship between the content of chemical elements in the soil-plant system

|

Химический элемент |

Уравнение зависимости почва – растение |

Коэффициент корреляции |

|

Al |

y = –5E – 07x2 + 0,0722x – 2556,2 |

R2 = 0,99 |

|

Fe |

y = 8,3x + 287,5 |

r = 0,26 |

|

Co |

y = 0,0028x + 0,098 |

r = 0,69 |

|

Mn |

y = 0,0062x + 20,92 |

r = 0,58 |

|

Cu |

y = –0,0055x2 + 0,283x + 6,12 |

R2 = 0,99 |

|

As |

y = 0,0385x + 0,044 |

r = 0,77 |

|

Ni |

y = 0,0301x + 11,68 |

r = 0,13 |

|

Se |

y = –31,52x2 + 2,55x + 0,0212 |

R2 = 0,72 |

|

Cr |

y = –0,19x2 + 17,88x – 377,45 |

R2 = 0,99 |

|

Zn |

y = –0,0125x + 31,59 |

r = 0,13 |

Установлена математическая связь между валовым содержанием микроэлементов в почве (х, мг/кг) и содержанием соответствующих элементов в зерне яровой пшеницы (у, мг/кг).

Необходимо отметить, что далеко не всегда отмечается взаимосвязь между валовым со- держанием химических элементов в почве и в растениях. Однако в наших исследованиях такая связь установлена для алюминия, меди, кобальта, марганца, мышьяка, селена, хрома. Для ряда элементов отмечена прямая зависимость (кобальт, марганец, мышьяк). Квадратичная зависимость характерна для алюминия, ме-

Анализ научных данных о содержании микроэлементов в почвах севера Монголии позволил установить ряд закономерностей, свидетельствующих о миграции химических элементов в системе почва – растение.

Однако кроме содержания рассматриваемого элемента важно соотношение прочих элементов, проявляющееся в процессах внутреннего и внешнего антагонизма-синергизма. Так, для основных видов растений различных физикогеографических зон определены взаимоотношения при поступлении в них микроэлементов, что определяет их химический состав (табл. 6).

ди, селена, хрома.

Таблица 6

Взаимоотношения между микроэлементами при поступлении их в зерно яровой мягкой пшеницы The relationship between microelements when they enter the grain of spring soft wheat

|

Уравнение регрессии |

Характер взаимоотношений |

|

1 |

2 |

|

Al = 7,43Fe + 191,58, r = 0,33 |

Al-Fe Синергизм Al-Fe Synergy |

|

Al = 0,0117Cо – 0,048, r = 0,96 |

Al-Co Синергизм Al-Co Synergy |

|

Al = 0,65Mn + 15,59, r = 0,47 |

Al-Mn Синергизм Al-Mn Synergy |

|

Al = 0,07Cu + 7,43, r = 0,59 |

Al-Cu Синергизм Al-Cu Synergy |

|

Al = –0,02As + 0,68, r = 0,44 |

Al-As Антагонизм Al-As Antagonism |

Окончание табл. 6

|

1 |

2 |

|

Al = 0,15Ni + 9,95, r = 0,13 |

Al-Ni Связь отсутствует Al-Ni There is no connection |

|

Al = 0,01Se – 0,084, r = 0,98 |

Al-Se Синергизм Al-Se Synergy |

|

Cr = –1,14Al + 18,55, r = 0,77 |

Cr-Al Антагонизм Cr-Al Antagonism |

|

Al = 1,97Zn – 0,19, r = 0,96 |

Al-Zn Синергизм Al-Zn Synergy |

|

Fe = –2E – 05Co2+ 0,014Co – 2,09, r2= 0,75 |

Fe-Co Синергизм-антагонизм Fe-Co Synergy-Antagonism |

|

Fe = –0,0029Mn2+ 1,82Mn – 255,2, r2= 0,63 |

Fe-Mn Синергизм-антагонизм Fe-Mn Synergy-Antagonism |

|

Fe = 0,0052Cu + 6,97, r = 0,91 |

Fe-Cu Синергизм Fe-Cu Synergy |

|

Fe = –0,0001As2+ 0,09As – 13,32, r2= 0,99 |

Fe-As Синергизм-Антагонизм Fe-As Synergy-Antagonism |

|

Fe = 0,05Ni – 3,6, r = 0,96 |

Fe-Ni Синергизм Fe-Ni Synergy |

|

Fe = –0,0004Se + 0,19, r = 0,83 |

Fe-Se Антагонизм Fe-Se Antagonism |

|

Fe = 0,082Cr – 4,17, r = 0,98 |

Fe-Cr Синергизм Fe-Cr Synergy |

|

Fe = 0,052Zn + 14,84, r = 0,55 |

Fe-Zn Синергизм Fe-Zn Synergy |

|

Co = 93,03Mn + 11,87, r = 0,81 |

Co-Mn Синергизм Co-Mn Synergy |

|

Co = 5,6Cu + 7,73, r = 0,54 |

Co-Cu Синергизм Co-Cu Synergy |

|

Co = 1,69As + 0,1, r = 0,44 |

Co-As Синергизм Co-As Synergy |

|

Co = 72,84Ni + 1,32, r = 0,75 |

Co-Ni Синергизм Co-Ni Synergy |

|

Co = –14,04Se2+ 3,71Se – 0,18, r2= 0,15 |

Co-Se Связь отсутствует Co-Se There is no connection |

|

Co = 116,13Cr + 3,58, r = 0,76 |

Co-Cr Синергизм Co-Cr Synergy |

|

Co = 79,03Zn + 18,85, r = 0,46 |

Co-Zn Синергизм Co-Zn Synergy |

|

Mn = 0,023Cu + 7,98, r = 0,26 |

Mn-Cu Связь отсутствует Mn-Cu There is no connection |

|

Mn = 0,018As – 0,11, r = 0,54 |

Mn-As Синергизм Mn-As Synergy |

|

Mn = –0,51Ni2+ 25,69Ni – 307,69, r2= 0,99 |

Mn-Ni Синергизм-Антагонизм Mn-Ni Synergy-Antagonism |

|

Mn = 0,0007Se + 0,04, r = 0,08 |

Mn-Se Связь отсутствует Mn-Se There is no connection |

|

Mn = –0,8Cr2+ 40,35Cr – 481,91, r2= 0,99 |

Mn-Cr Синергизм-Антагонизм Mn-Cr Synergy-Antagonism |

|

Mn = 0,96Zn + 5,99, r = 0,64 |

Mn-Zn Синергизм Mn-Zn Synergy |

|

Cu = –1,78As2+ 30,64As – 131,19, r2= 0,64 |

Cu-As Синергизм-Антагонизм Cu-As Synergy-Antagonism |

|

Cu = –39,17Ni2+ 685,08Ni – 2980,8, r2= 0,99 |

Cu-Ni Синергизм-Антагонизм Cu-Ni Synergy-Antagonism |

|

Cu = –0,08Se + 0,77, r = 0,93 |

Cu-Se Антагонизм Cu-Se Antagonism |

|

Cu = – 60Cr2 + 1050Cr–4568,4, r2 = 0,99 |

Cu-Cr Синергизм-Антагонизм Cu-Cr Synergy-Antagonism |

|

Cu = 57,83Zn2 – 988,42 Zn + 4251,4, r2 = 0,69 |

Cu-Zn Синергизм-Антагонизм Cu-Zn Synergy-Antagonism |

|

As = 627,83Ni2 – 444,08Ni + 87,12, r2 = 0,47 |

As-Ni Синергизм-Антагонизм As-Ni Synergy-Antagonism |

|

As = 0,15Se + 0,0035, r = 0,66 |

As-Se Синергизм As-Se Synergy |

|

As = –5,15Cr + 22,83, r = 0,13 |

As-Cr Связь отсутствует As-Cr There is no connection |

|

As = –13,26Zn + 35,41, r = 0,3 |

As-Zn Антагонизм As-Zn Antagonism |

|

Ni = –0,0079 Se + 0,16, r = 0,83 |

Ni-Se Антагонизм Ni-Se Antagonism |

|

Ni = 1,58Cr + 1,67, r = 0,99 |

Ni-Cr Синергизм Ni-Cr Synergy |

|

Ni = 0,61Zn + 23,17, r = 0,35 |

Ni-Zn Синергизм Ni-Zn Synergy |

|

Se = –138,04Cr + 29,14,r = 0,83 |

Se-Cr Антагонизм Se-Cr Antagonism |

|

Se = –80,83Zn + 35,47, r = 0,43 |

Se-Zn Антагонизм Se-Zn Antagonism |

При оценке характера взаимосвязи между ионами учитывали коэффициенты корреляции, при коэффициенте r менее 0,3 констатировали, что связь между ионами отсутствует. Так, при поступлении исследуемых элементов в зерно яровой мягкой пшеницы наиболее тесная связь (r > 0,5), характеризующаяся явлениями синергизма, отмечается в парах Al-Co, Al-Cu, Al-Se, Al-Zn, Fe-Ni, Fe-Cu, Fe-Cr, Fe-Zn, Co-Mn, Co-Cu, Co-Ni, Co-Cr, Mn-As, Mn-Zn, As-Se, Ni-Cr. Явления синергизма средней связи также отмечаются в парах Al-Fe, Co-As, Co-Zn, Ni-Zn, Al-Mn.

Явления антагонизма, характеризующиеся сильной взаимосвязью, отмечаются в парах Cr-

Al, Fe-Se, Cu-Se, Ni-Se, Se-Cr. Средняя связь, характеризующаяся антагонизмом, отмечается в парах Al-As, As-Zn, Se-Zn.

Явления антагонизма-синергизма отмечаются в парах Fe-As, Fe-Co, Fe-Mn, Mn-Ni, Mn-Cr, Cu-As, Cu-Ni, Cu-Zn, As-Ni, Cu-Cr.

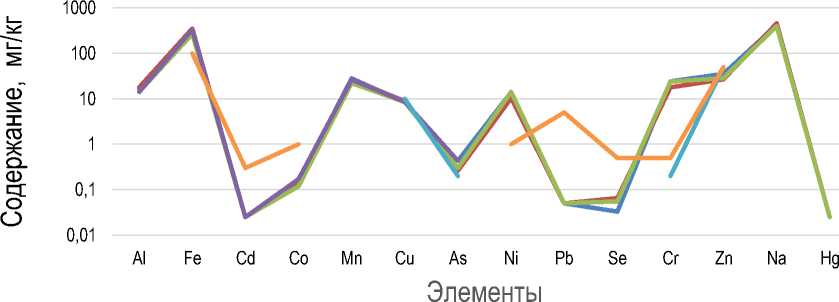

Для оценки накопления растениями химических элементов нами был использован коэффициент биологического поглощения (КБП), показывающий показывает, во сколько раз содержание элемента в золе растений больше или меньше, чем в конкретной почве. Результаты определения КБП представлены в рисунке 2.

0,1

0,01

0,001

0,0001

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Цагааннуур

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Ерее

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Жавхлатант

Центральный регион, Сэлэнгэ (Сэлэнгинский) Баруунбурэн

Рис. 2. Коэффициент биологического поглощения (КБП) химических элементов в растениях Coefficient of biological accumulation (kbр) of chemical elements in plants

На основании представленных на рисунке 2 данных нами были построены ряды интенсивности поглощения, которые приведены ниже.

-

1) Цагааннуур : Se (1,19) > Ni (0, 55) > Cr (0,48 ) > Zn (0,31) > Cu (0,22) > Cd (0,058) > Mn (0,032) > Co (0,0066) > Fe (0,0061) > As (0,0048) > Pb > Hg (0,0023) > Al (0,0022);

-

2) Ерее : Ni (0,94) > Se (0,85) > Cu (0,67) > Zn (0,54) > Cr (0,49) > Co (0,11) > Cd (0,1) > Fe (0,0047) > Mn (0,0043) > Al > Pb (0,0024) > Hg (0,0011);

-

3) Жавхлатант: Se (1,62) > Ni (1,39) > Cu (0,84) > Cr (0,69) > Zn (0,60) > As (0,05) > Co (0,0049) > Mn (0,0039) > Fe (0,0035) > Pb (0,0024) > Al (0,0021);

-

4) Баруунбурэн: Se (2,3) > Ni (2,04) > Hg (0,89) > Cr (0,35) > Zn (0,31) > Cu (0,21) > Cd (0,057) > As (0,0043) > Pb (0,0041) > Mn (0,0024) > Al (0,0019).

Как следует из данных рядов поглощения, растения исследованных сумонов наиболее интенсивно поглощают и накапливают Se и Ni. Следует отметить, что селен растения накапливают в трех сумонах из четырех исследованных (1, 3, 4), а никель – в двух (2 и 4). Представляет интерес относительное высокий коэффициент биологического поглощения ртути (0,89) в сумоне Баруунбурэн.

Таким образом, для прогноза накопления элементов в растении, помимо фактического содержания элементов в почве необходимо учитывать ряд факторов, например, взаимодей- ствие химических элементов при поступлении в зерно яровой мягкой пшеницы, а также физиологические особенности самой культуры.

Заключение

В результате комплексной экологогеохимической оценки содержания макро- и микроэлементов в системе почва – растения в условиях Селенгинского аймака Монголии были сделаны следующие выводы:

-

1. Валовое содержание кобальта, меди, хрома, железа и кадмия превышает кларк по К. Видеполю для соответствующих элементов, а для мышьяка и ртути это превышение достигает значительных величин (по мышьяку до 6 раз, по ртути до 600 раз в зависимости от территории исследования).

-

2. Содержание меди, кобальта, никеля, марганца, селена, свинца, хрома и цинка в почвах всех исследованных районов не превышает гигиенические нормативы, а мышьяка и ртути значительно превышает ПДК.

-

3. Выявлена тесная взаимосвязь валового содержания химических элементов и агрохимических показателей почв (содержание гумуса рН).

-

4. Изучено содержание микроэлементов в зерне растений яровой мягкой пшеницы долин рек Селенга (Ерее и Цагааннуур) и Орхон (Ба-руунбурэн и Жавхлант). Установлено, что только содержание хрома в зерне пшеницы превышает ПДК, а содержание мышьяка и ртути не

-

5. Установлена тесная взаимосвязь между валовым содержанием алюминия, меди, кобальта, марганца, мышьяка, селена, хрома в почве и их накоплением в растениеводческой продукции.

-

6. При поступлении исследуемых элементов в зерно яровой мягкой пшеницы наиболее тесная связь (r > 0,5), характеризующаяся явлениями синергизма, отмечается в парах Al-Co, Al-Cu, Al-Se, Al-Zn, Fe-Ni, Fe-Cu, Fe-Cr, Fe-Zn, Co-Mn, Co-Cu, Co-Ni, Co-Cr, Mn-As, Mn-Zn, As-Se, Ni-Cr. Явления антагонизма, характеризующиеся сильной взаимосвязью, отмечаются в парах Cr-Al, Fe-Se, Cu-Se, Ni-Se, Se-Cr. Явления антагонизма-синергизма отмечаются в парах Fe-As, Fe-Co, Fe-Mn, Mn-Ni, Mn-Cr, Cu-As, Cu-Ni, Cu-Zn, As-Ni, Cu-Cr.

превышает гигиенические нормативы, несмотря на высокое содержание этих элементов в почвах всех обследованных районов. Очевидно, это объясняется защитной реакцией растений, препятствующей поступлению токсичных элементов в генеративные органы.