Геохимические индикаторы фациальных и геодинамических обстановок карбонатного осадконакопления на востоке Среднего Урала в кизеловское время

Автор: Дуб С.А., Мизенс Г.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучена геохимия известняков кизеловского горизонта Восточно-Уральской зоны (р. Реж, Средний Урал): изотопный состав углерода и кислорода, концентрации малых элементов, значения редокс-индикаторов. Предполагается, что карбонатные отложения формировались в мелководной, богатой кислородом обстановке в условиях высокой биопродуктивности тепловодной экосистемы в пределах изолированной карбонатной платформы при стабильном погружении территории. Ряд признаков свидетельствует о том, что осадконакопление в кизеловское время могло происходить во внутренней лагуне достаточно крупной атолловидной структуры. Современными аналогами Режевской карбонатной платформы могут быть некоторые атоллы Мальдивского архипелага.

Средний урал, нижний карбон, карбонатная платформа, малые элементы, изотопы углерода и кислорода, обстановки осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/147201093

IDR: 147201093 | УДК: 550.4:552.54 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.4.330

Текст научной статьи Геохимические индикаторы фациальных и геодинамических обстановок карбонатного осадконакопления на востоке Среднего Урала в кизеловское время

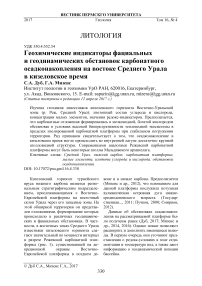

Кизеловский горизонт турнейского яруса нижнего карбона является региональным стратиграфическим подразделением, прослеживающимся с ВосточноЕвропейской платформы на восточный склон Урала через его западные зоны. На этой обширной территории он представлен отложениями, формирование которых происходило в различных геодинамиче-ских и фациальных обстановках. В частности, в восточных зонах Среднего Урала известняки кизеловского горизонта слагают значительный по мощности интервал в разрезе Режевской карбонатной платформы (рис. 1), существовавшей на аккреционной окраине ВосточноЕвропейской платформы в позднем де- воне и в начале карбона. Предполагается (Мизенс и др., 2012), что основанием для данной платформы послужила потухшая вулканическая островная дуга нижнесреднедевонского возраста (Государственная..., 2011; Пучков, 2000; Смирнов, 2012).

Данные об обстановках осадконакопления на рассматриваемой платформе были получены ранее (Дуб, 2017; Мизенс и др., 2014, 2016). Однако новые позволяют расширить и дополнить имеющиеся выводы. В первую очередь они уточняют представления о редокс-условиях в зоне седиментации и температуре вод, а также дают информацию о геодинамической позиции бассейна.

Рис. 1. Расположение разреза изолированной карбонатной платформы в современной структуре Урала (Пучков, 2000; Мизенс и др., 2014). Мегазоны: ЗУ – Зауральская, ВУ – Восточно-Уральская, ЦУ – ЦентральноУральская, ЗапУ – Западно-Уральская, ТМ – Тагило-Магнитогорская. ПП – Предуральский прогиб, ГУР – Главный Уральский разлом

Кизеловский горизонт на данной территории представлен серыми и светлосерыми отчётливо слоистыми зернистыми известняками с весьма специфическим комплексом фоссилий. В частности, породообразующими форменными элементами являются кальцитархи («кальцисферы»), биокласты кальцимикробов и известковых зелёных водорослей, пелоиды и онколиты. Такой набор микробиальных образований в парагенезе со структурными типами пород указывает (Дуб, 2017) на мелковод-ность бассейна (1); осадконакопление в среде с достаточно высокой гидродинамикой и в фотической зоне (2); общие неблагоприятные условия для развития крупной нормально-морской фауны, связанные, по всей видимости, с ограниченной циркуляцией вод (3) и аномальной солёностью, наиболее вероятно, несколько повышенной (4); существование в бассейне седиментации биогермов или аг-глютигермов (5).

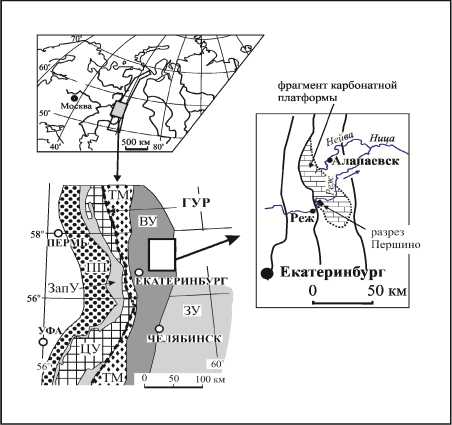

Концентрации малых элементов в рассматриваемых известняках в десятки, а иногда и в сотни раз ниже кларков карбо- натных пород (за исключением Sr, Ni и Co – рис. 2). Это связано с незначительным количеством терригенной примеси. По данным предыдущих исследований (Ми-зенс и др., 2014; Плюснина и др., 1990), количество нерастворимого остатка в породах этого стратиграфического интервала составляет не более 0.6%. Только в некоторых шлифах известняков рассматриваемого интервала встречаются единичные обломочные зёрна алевритовой размерности. Концентрации таких химических элементов, как Cr, Ni, Co, V, Cu, Pb, Sn, Zn, Be, Y, Nb, Rb, Sc, – типичных для некарбонатной составляющей (для глинистого вещества и обломочных зёрен) – обычно отражают состав питающих провинций (Летникова, 2005). В то же время часть малых элементов может быть связана непосредственно с карбонатным веществом, что характерно, прежде всего, для Sr, Mn и Ba, в меньшей степени для лёгких лантаноидов, изоморфно замещающих кальций в кристаллической решётке кальцита.

Согласно авторам монографии «Интерпретация…» (2001), кларки элементов в осадочных карбонатных отложениях мелководья представляют собой усреднённые содержания элементов в некоей выборке карбонатных пород, независимо от геодинамической обстановки их формирования (как на шельфе континента, так и в изоляции от разных источников сноса). Предполагается, что в такой «средней» породе будут содержаться элементы, в равной степени характерные для магматических пород различной специализации (кислой, средней, основной и т.д.). В случае отсутствия таких пород в области размыва (или соответствующих им по составу продуктов выветривания и переотложения) концентрация характерных для них элементов в карбонатах должна быть значительно ниже кларка. И наоборот, если источник сноса, имеющий определённый состав, не был достаточно удалённым, содержания соответствующих ему малых элементов будут выше кларковых.

Рис. 2. Распределение малых элементов в известняках кизеловского горизонта (серая область) по отношению к кларковому содержанию в карбонатных породах (красная линия)

Следовательно, можно предположить, что на отложения Режевской карбонатной платформы не оказывали существенного влияния источники сноса терригенного материала (поскольку содержания большинства элементов значительно ниже кларка). Только концентрации Ni = 9.2– 11.6 г/т и Co = 1.2–1.7 г/т близки к клар-ковым в карбонатах (соответственно 12 и 1.6 г/т). Можно предположить влияние ультраосновных пород, некоторые массивы которых располагаются в современных координатах относительно недалеко от Режевской платформы (например, Оста-нинский офиолитовый массив Алапаев-ско-Татищевского пояса, который частично мог быть выведен на дневную поверхность уже в начале карбона). Однако взаимная корреляция Ni и Co довольно слабая (0.68), корреляция их с Cr – другим элементом ультраосновных пород – отрицательная (-0.27 и -0.19 соответственно), содержание Cr в известняках составляет 1.1–3 г/т при кларковом 11 г/т. Более правдоподобно выглядит версия связи Ni и Co с сульфидными минералами (Мизенс и др., 2014), которые нередко присутствуют в известняках в тонкодисперсном состоянии. Обращают на себя внимание также примерно одинаковые концентрации этих элементов (для Co разброс значений ±0.25 г/т, для Ni – ±1.2 г/т) во всех пробах.

Кроме того, некоторые из указанных элементов-индикаторов питающих провинций могут находиться также в составе органического вещества и, в зависимости от окислительно-восстановительных условий, выноситься или накапливаться в осадке. Для оценки редокс-обстановки на Режевской карбонатной платформе ранее нами были применены (Мизенс и др., 2014) такие индикаторы, как V/Cr, V/(V+Ni) и Uаут. Отношение V/Cr в известняках кизеловского горизонта меняется от 0.3 до 1.4 (и только в одной пробе 2.9), что указывает на окислительные обстановки (по значению этого индикатора меньше 2). Об этом же свидетельствует отношение V/(V+Ni) – от 0.07 до 0.25 (кислородная среда соответствует значениям менее 0.65). Параметр Uаут лежит в пределах 0.1–0.9 г/т (менее 5 г/т – окислительные условия). Таким образом, независимо от структурного типа пород (и микрофаций) индикаторные отношения в совокупности свидетельствуют о кислородной среде в рассматриваемом бассейне. По данным термического анализа, содержание органического вещества в породах кизеловского горизонта (в том числе в вакстоунах) около 0.1–0.2%, следовательно, обстановки явно не благоприятствовали его накоплению в осадке. Ещё одним надёжным индикатором кислородных фаций является глубокий цериевый минимум: Ce/Ce* = 0.34–0.61.

Перечисленные данные подтверждают заключение о существенно мелководных обстановках (глубины порядка 10–20 м), сделанное на основании анализа распределения остатков микроорганизмов и сле- дов их жизнедеятельности (микробиальных образований) (Дуб, 2017). Аномально низкие содержания Mn (12.7–36.8 г/т при кларковом значении 830 г/т) для карбонатов, образовавшихся в мелководных существенно окислительных условиях, свидетельствуют об удалённости зоны осадконакопления от источников марганца (от континента или от гидротермальных источников, связанных с зонами рифтогене-за, которые существовали на этой стадии эволюции Палеоуральского океана (Ми-зенс и др., 2012)).

Содержание Sr в известняках рассматриваемого разреза составляет 90–220 г/т, Ba – 1.3–2.7 г/т (при кларковых содержаниях в карбонатах 540 и 53 г/т соответственно). Sr/Ba отношение достигает значений 120, лишь в верхах горизонта оно опускается до 40. Несмотря на то, что ощутимая доля стронция в процессе постседиментационных преобразований могла быть потеряна, эти значения очень высоки для карбонатных пород и отчётливо указывают на удалённость источников терригенного материала (Интерпретация…, 2001; Юдович, Кетрис, 2011), являясь своеобразным «индикатором изолированности карбонатной платформы». Как известно (Кузнецов, 1975; Юдович, Кетрис, 2011), рифовые известняки в эпигенезе часто испытывают большие потери Sr по сравнению с менее выраженными в палеорельефе структурами. Таким образом, тренд уменьшения содержания Sr к верхам горизонта в изученном разрезе может указывать на близость органогенной постройки. Такой вывод согласуется и с литолого-фациальными наблюдениями. Так, для известняков вышележащего косьвинского горизонта характерны черты отложений зарифового склона. Общая потеря стронция известняками карбонатной платформы также может объясняться относительной приподнятостью области карбонатного осадконакопления по сравнению с окружающими глубоководными обстановками («пресноводный диагенез», по Юдович, Кетрис, 2011). Этот вывод тоже подтверждает предположение об изолированности карбонатной платформы.

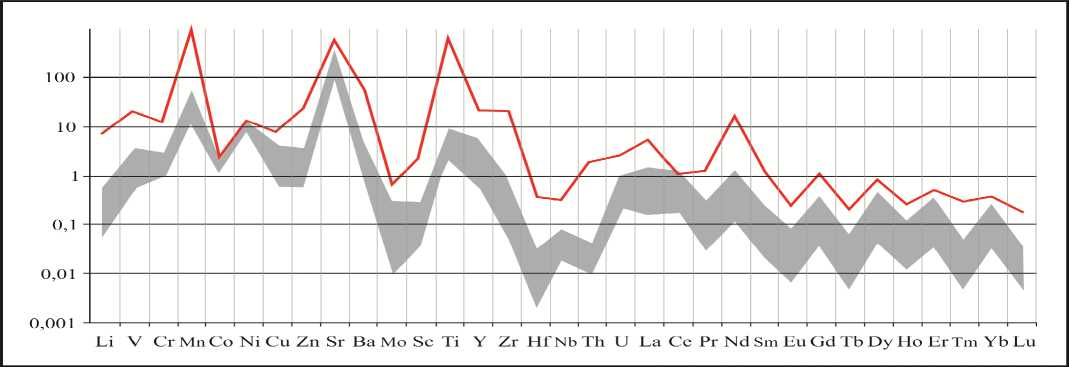

В породах кизеловского горизонта максимальное суммарное содержание РЗЭ составляет 6 г/т при среднем значении около 3 г/т, что, по всей видимости, достаточно типично для относительно чистых карбонатов. Источником РЗЭ служила преимущественно морская вода, о чём свидетельствуют несколько более высокие концентрации этих элементов в пакстоунах и грейнстоунах (т. е. в породах со значительным количеством яснокристаллического карбонатного цемента, который кристаллизовался из морской воды на ранних стадиях диагенеза), по сравнению с вакстоунами (в которых основная масса представлена микрокриптозернистым матриксом) – см. рис. 3. На этот же источник указывает и отчётливо выраженная отрицательная Ce-аномалия (унаследована от нормальной морской воды).

По мнению Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (2011), источником РЗЭ в карбонатах часто служит фосфатный материал, а также плёнки железомарганцевых гидроксидов на поверхности обломочных зёрен. Такие выводы основаны на корреляции концентрации РЗЭ с содержанием нерастворимого остатка (н.о.) в породах. В то же время неотъемлемой составляющей н.о. является тонкая алюмосиликокластика, поэтому генезис РЗЭ в карбонатных отложениях может быть связан с присутствием глинистого материала (Интерпретация…, 2001; Тейлор, Мак-Леннан, 1988; Coppin et al., 2002). Ю.Л. Ронкин с соавторами (2008) указывают на то, что РЗЭ могут присутствовать не только в составе самостоятельных акцессориев или в адсорбированном виде в глинистых минералах, но и в карбонатной части породы — в связи с изоморфными замещениями ионов кальция (магния, железа, марганца) лёгкими лантаноидами с близким ионным радиусом (Low temperature…, 1996).

Рис. 3. Распределение малых элементов в зависимости от структурных типов пород. Красный цвет – грейнстоуны и пакстоуны, синий – вакстоуны

В известняках кизеловского горизонта отсутствует корреляция РЗЭ с Al и K, что заставляет исключить из вероятных носителей РЗЭ глинистые минералы. Несколько настораживает только отчётливая корреляция лантаноидов с Th и Y (соответственно 0.82 и 0.93), однако, по мнению ряда исследователей (Юдович, Кетрис, 2011), источником Y также может служить морская вода. Корреляцию с торием можно объяснить близкими ионными радиусами Th3+ и Ca2+ (соответственно 0.104±0.003 и 0.100±0.003 нм, согласно Бугаенко и др., 2008). Можно допустить и присутствие некоторого количества фосфатных минералов, с которыми часто ассоциируют лантаноиды. Но если происхождение таких фосфатсодержащих компонентов связано с биоминерализацией, то в этом случае первичным поставщиком РЗЭ всё же должна быть вода.

Некарбонатные обломочные зёрна единичны. Они рассеяны в известняках независимо от микрофаций, представлены преимущественно кварцем и имеют размерность до 0.04 мм. Наиболее мелкие обломки в значительной степени корродированы кальцитом (достаточно сложно судить об их первоначальной форме). Возможно, материал имеет эоловое происхождение.

Небольшое количество нерастворимой примеси может быть связано и с высокими скоростями осадконакопления. Толща мощностью в 290 м накопилась, по приблизительным оценкам, не более чем за 4– 5 млн. лет, т.е. со скоростью не менее чем 6 см за 1000 лет, что как минимум в два раза превышает средние скорости накопления древних карбонатных толщ, указанные Дж. Уилсоном (1980). Таким образом, объём продукции карбонатной фабрики (в терминах В. Шлагера (2005) в переводе А.П. Вилесова (2016)) мог быть настолько велик, что доля поступающего терригенного материала оказывалась незначительной. Высокая биопродуктивность экосистемы способствовала сохранению мелководных обстановок на фоне активного погружения участка земной коры с карбонатной платформой (не только в кизеловское время, но и в позднем девоне и карбоне), компенсируя его накоплением органогенного карбоната.

Ранее (Мизенс и др., 2016) было показано, что параметры среды осадконакопления на протяжении турне в значительной степени определялись локальными, нежели глобальными, факторами. Для известняков кизеловского горизонта характерны очень высокие значения содержаний δ13C по сравнению с другими интервалами разреза платформы – от 2.8 до 6.5– 6.9 ‰ (валовый состав). Наиболее вероятно, что такое утяжеление связано со значительной продуктивностью внутриплат-форменного биогеоценоза (Кулешов, Се-даева, 2009). Большинство обитателей бассейна были автотрофами, которые извлекали из окружающей среды наиболее лёгкий изотоп углерода, фиксирующийся впоследствии в органическом веществе. При этом карбонат, образующийся при индуцированном обызвествлении оболочек этих организмов, оказывался изотопно тяжёлым. Кроме того, повышенное со- держание тяжелого изотопа можно объяснить и повышенной температурой вод в бассейне. В таких условиях растворимость CO2 была бы относительно низкой, что способствовало бы фракционированию изотопов с удалением лёгкого углерода в газовой фазе и сохранением тяжёлого в растворе. Предположение о тёплых водах в целом согласуется с относительно лёгким для осадочных карбонатов изотопным составом кислорода. δ18O в породах рассматриваемого горизонта колеблется от 24 до 28 ‰, в то время как в нормально-морских карбонатах – 28–32‰. По данным В.Н. Кулешова с соавторами (2009), процессы фракционирования изотопов кислорода при испарении и при повышении температуры воды идут разнонаправленно, в какой-то степени нивелируя друг друга. Вследствие этого, поскольку в разрезе Режевской карбонатной платформы признаков эвапоритизации (ведущей к утяжелению изотопного состава кислорода) бассейна обнаружено не было, облегчённый состав должен указывать на повышенные температуры карбо-натообразования. В соответствии с исследованиями современных отложений (Friedman, O’Neil, 1977) при температурах воды 30–35° величина δ18O в карбонатах (при δ18O воды = 0) близка к 26–27 ‰, а при 60° – к 22 ‰. В то же время, нужно учесть тот факт, что микробиальные индикаторы на многих уровнях кизеловско-го горизонта свидетельствуют о несколько повышенной солёности вод (Дуб, 2017), которая должна была в некоторой степени компенсировать температурное фракционирование утяжелением состава при процессах испарения. Нельзя исключать и упомянутый фактор «пресноводного диагенеза», ведущий, как правило, к некоторому облегчению изотопного состава кислорода. В совокупности отмеченные признаки могут свидетельствовать об ограниченном водообмене бассейна с Мировым океаном. Литологические и геохимические особенности известняков указывают на то, что Режевская карбонатная платформа в кизеловское время была доста- точно автономным образованием, окружённым глубокими водами и изолированным от источников терригенного материала. Биохемогенная карбонатная седиментация контролировалась стабильной гео-динамической обстановкой.

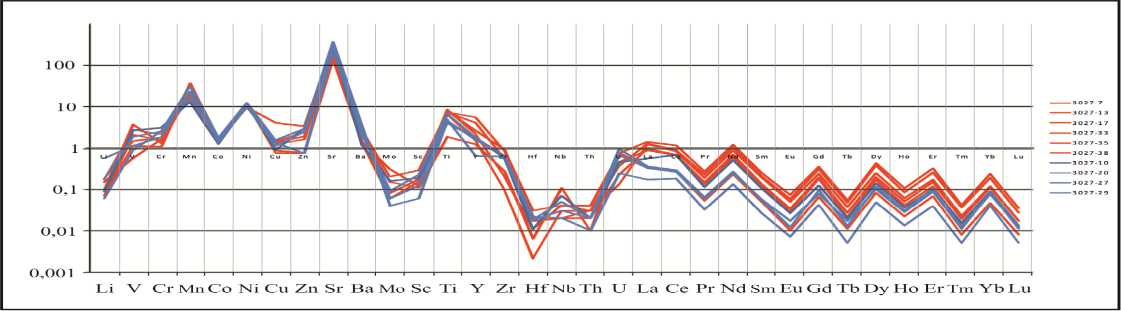

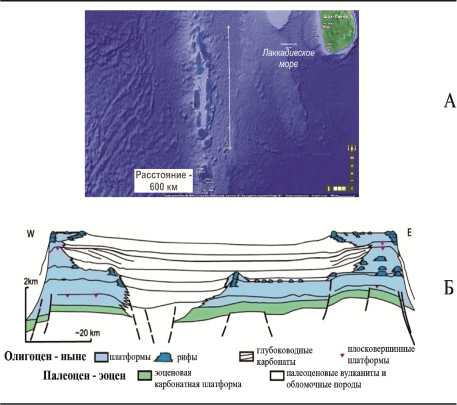

Вероятнее всего, данная платформа являлась частью крупной мозаичной структуры (состоящей из серии отдельных платформ), вытянутой с севера на юг (в современных координатах) в соответствии с ориентировкой нижне-среднедевонской островной дуги, которая являлась для этой структуры основанием. Из современных аналогов наибольшее сходство с ней проявляет Мальдивская изолированная карбонатная платформа (рис. 4).

Рис. 4. Мальдивская карбонатная платформа: А – в плане, Б – в поперечном разрезе (Belopolsky, Droxler, 2004; Schlager, Purki, 2013)

Как и для Режевской КП, фундаментом для неё послужила вулканическая островная дуга (но, вероятно, энсиалическая), находящаяся на удалении от континента. Известно, что Мальдивская платформа имеет относительно сложное строение: между двумя рядами атоллов располагается внутреннее море, в котором накапливаются глубоководные карбонаты (Belopolsky, Droxler, 2004; Schlager, Purki, 2013). В карбонатном разрезе на р. Реж, в девонской его части, тоже встречаются признаки присутствия глубоководных образований (турбидитов) (Мизенс, Клещенок, 2005).

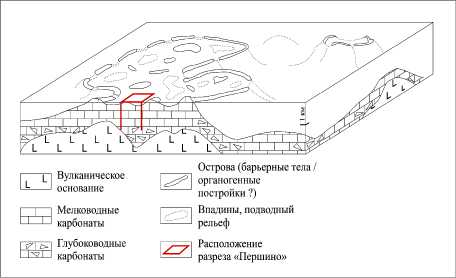

Рис. 5. Модель Режевской карбонатной платформы в кизеловское время

Такие отложения могут являться своеобразным выполнением впадин, располагавшихся между отдельными возвышенностями вулканического хребта, на определённых стадиях развития «карбонатной шапки».

В соответствии с составом скелетных форменных элементов предполагается наличие в бассейне небольших окаймляющих лагуну органогенных построек или аккумулятивных форм, служивших своеобразным препятствием для свободной циркуляции вод. Таким образом, ряд признаков позволяет предположить, что кизе-ловские отложения Режевской платформы могли накапливаться в пределах атолловидной структуры (рис. 5), поскольку непосредственных свидетельств существования кольцевых коралловых органогенных построек в разрезе не обнаружено. Вероятнее всего, их барьерную роль играли постройки другого типа (агглютигер-мы) или же аккумулятивные тела. Основную площадь в бассейне осадконакопления тем не менее занимали мелководные внутренние лагунные обстановки, что характерно и для современных атоллов. В целом глубина лагуны соответствовала базису действия нормальных волн (10–20 м), что в ассоциации с достаточно выраженным рельефом дна обеспечивало разнообразие микрофаций.

Список литературы Геохимические индикаторы фациальных и геодинамических обстановок карбонатного осадконакопления на востоке Среднего Урала в кизеловское время

- Бугаенко Л.Т., Рябых С.М., Бугаенко А.Л. Почти полная система средних ионных кристаллографических радиусов и её использование для определения потенциалов ионизации//Вестник Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2008. Т. 49, № 6. С. 363-384.

- Вилесов А.П. Бентосные карбонатные фабрики фамена юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и особенности строения пустотного пространства пластов-коллекторов//Осадочные комплексы Урала и прилежащих регионов и их минерагения: матер 11 Уральского литологического совещания/ИГГ УрО РАН, Екатеринбург, 2016. С. 50-53

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист О-41 -Екатеринбург. Объяснительная записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2011. 492 с. + 6 вкл

- Дуб С.А. Микробиальные образования в известняках кизеловского горизонта восточного склона Среднего Урала как индикаторы обстановок осадконакопления//Литосфера, 2017. № 5 (в печати)

- Интерпретация геохимических данных/Е.В. Скляров, Д.П. Гладкочуб, Т.В. Донская и др. М.: Интермет инжиниринг, 2001. 287 с

- Кузнецов В.Г. О возможности геохимической специализации рифов (на примере распределения стронция)//Литология и палеогеография биогермных массивов. М.: Наука, 1975. С. 21-44

- Кулешов В.Н., Седаева К.М. Геохимия изотопов (513С, 818О) и условия образования верхнеказанских карбонатных отложений Волго-Вятского междуречья//Литология и полезные ископаемые. 2009. № 5. С. 508-526

- Летникова Е. Ф. Геохимическая специфика карбонатных отложений различных геодинамических обстановок северо-восточного сегмента Палеоазиатского океана//Литосфера. 2005. № 1. С. 70-81

- Мизенс Г.А., Клещенок Н.С. Гравитационные образования в составе толщи верхнедевонских известняков в окрестностях с. Першино (р. Реж, восточный склон Среднего Урала)//Ежегодник-2004/ИГиГ УрО РАН. Екатеринбург, 2005. С. 40-45

- Мизенс Г.А., Кулешов В.Н., Сапурин С.А., Степанова Т.И., Петров О.Л. Некоторые особенности геохимии стабильных изотопов углерода и кислорода (813С и 818О) в разрезе изолированной карбонатной платформы на востоке Урала (фаменский итурнейский ярусы)//Литосфера. 2016. № 3. С. 126-138.

- Мизенс Г.А., Степанова Т.И., Кучева Н.А. Восточные зоны Среднего Урала в карбоне (эволюция бассейнов осадконакопления и особенности палеотектоники)//Литосфера. 2012. № 4. С. 107-126

- Мизенс Г.А., Степанова Т.И., Кучева Н.А., Сапурин С.А. Геохимические особенности известняков и условия осадконакопления на изолированной карбонатной платформе в позднем девоне и начале карбона на восточной окраине Урала//Литосфера, 2014. № 6. С. 53-76

- Плюснина А.А., Арбанова Е.С., Поташко М.А., Степанова Т.И. Литолого-минералоги-ческое изучение разрезов нижнего карбона Урала для целей корреляции и палеогеографии//Литологические методы при детальном расчленении и корреляции осадочных толщ. Новосибирск: Наука, 1990. С.132-140

- Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 2000. 145 с

- Ронкин Ю.Л, Крупенин М.Т., Лепихина О.П., Горбунова Н.П. Особенности распределения РЗЭвкарбонатах Саткинского месторождения: новые HR/ICP-MS данные//Вестник УрО РМО. 2008. № 5. С. 92-100

- Смирнов В.Н. Основные этапы магматизма восточного склона Среднего Урала//Литосфера. 2012. № 5. С. 4-15

- Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора, ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 379 с

- Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории. М.: Недра, 1980. 463 с

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 742 с

- Belopolsky A.V., Droxler A.W. Seismic expressions and interpretation of carbonate sequences: the Maldives platform, equatorial Indian Ocean//Am. Assoc. Petrol. Geol. Stud. Geol. 2004. Vol. 49. P. 1-46

- Coppin F., Berger G., Bauer A. et al. Sorption of lanthanides on smectite and kaolinite//Chem. Geol, 2002. Vol. 182. P. 57-68

- Friedman J., O'Neil Y.R. Compilation of stable isotope fractionation factors of geochemical interest. US Geol. Surv. Prof. Pap. Wash.: (D.C.) Gov. Print. Off., 1977. 110 p

- Low temperature geochemistry. Edited by Tu Guangzhi. Beijing: Science Press, 1996. 202 p

- Schlager W. Carbonate sedimentology and sequence stratigraphy. SEPM, Tulsa, Oklahoma, 2005. 200 p

- Schlager W., Purki S.J. Bucket structure in carbonate accumulations of the Maldive, Chagos and Laccadive archipelagos//Int. J. Earth. Sci. (Geol. Rundsch), 2013. Vol. 102. P. 2225-2238