Геохимические критерии отличия вулканокластических граувакк нижнего и среднего девона Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала

Автор: Фазлиахметов А.М., Зайнуллин Р.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (252), 2015 года.

Бесплатный доступ

В Западно-Магнитогорской зоне Южного Урала широко распространены нижнедевонские отложения, часто представленные вулканокластическими граувакками. Они макроскопически схожи с граувакками и рендыкской свиты, что обусловило необходимость выявления их отличий по геохимическим параметрам. Данная задача была решена на примере отложений рыскужинской толщи нижнего девона. Геохимическое опробование было проведено из разрезов, в которых возраст отложений установлен по фауне. Определение содержаний элементов в породах было выполнено методами РФА и ИСП-МС. В результате удалось установить, что граувакки рыскужинской толщи отличаются более высокими содержаниями U, Th, P2O5, LREE, Zr, Nb, Hf и значениями La/Y, Th/Zr, La/Yb, La/Co, La/Sc, Th/Co, Y/Co, а также более низкими величинами Sc/Zr, Co/Zr, Co/Th, Th/Sc, Yb/Th.

Рыскужинская толща, ирендыкская свита, геохимия, граувакки, нижний девон, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129156

IDR: 149129156 | DOI: 10.19110/2221-1381-2015-12-31-35

Текст научной статьи Геохимические критерии отличия вулканокластических граувакк нижнего и среднего девона Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала

На Южном Урале в зоне сочленения Западно-Магнитогорской зоны и Главного Уральского разлома известны нижнедевонские отложения [2, 4]. Они представлены вулканокластическими граувакками раз личных гранулометрических классов, кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, известняками, базальтами, андезитами и вулканитами иного состава, находящимися друг с другом в сложных взаимоотношениях, обусловленных как контрастными фаци альными переходами, так и тектоническими нарушениями. Изучение нижнедевонских отложений велось на протяжении нескольких десятилетий разными исследователями при выполнении геолого-съемочных (И. С. Анисимов, М. Ш. Биков, Ш. Н. Кац, В.М.

Кривоносов, В. П. Москвичев, В. В. Павлов) и тематических [2, 5—7, 10,12] работ. В результате накоплен достаточно объемный фактический материал, представленный преимущественно описаниями естественных обнажений, шурфов и буровых скважин, литогеохимическими данными. Немало также и находок фауны, но их недостаточно для детального сопоставления разрезов между собой и с Международной стратиграфической шкалой. По этой причине, а также из-за макроскопического сходства нижнедевонских граувакк с граувакками ирендыкской свиты нижнего эйфеля результаты исследований разных авторов противоречат друг другу. Примером могут служить геологические карты разных лет окрестностей озера Ускуль, где нижнедевонские отложения широко распространены [9]. Таким образом, на сегодняшний день площадное распространение, обстановки формирования и многие другие особенности нижнедевонских отложений являются спорными или не изученными вовсе.

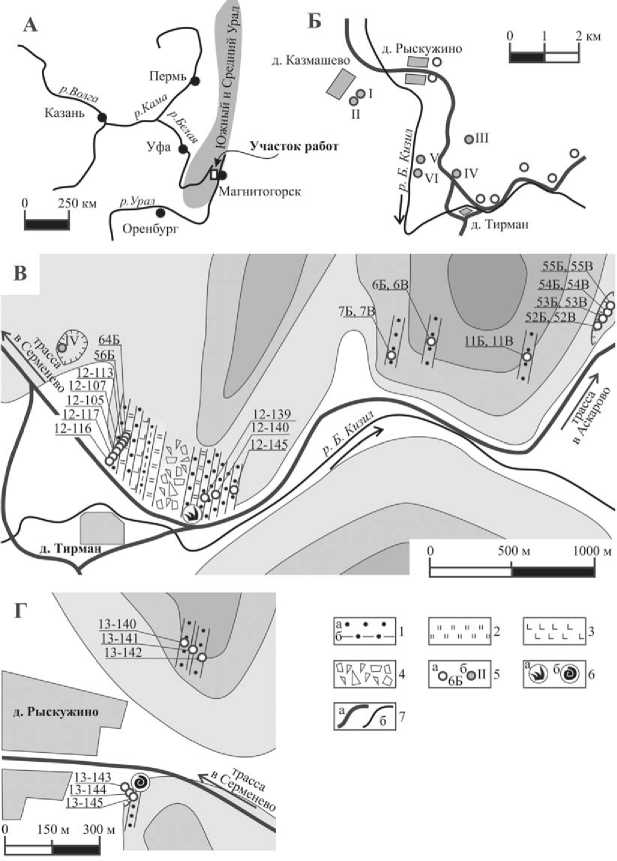

Одним из немногих районов, где некоторые проблемы геологии нижнего девона могут быть разрешены, является стратотипическая местность рыскужинской толщи нижнего девона. Она расположена в Абзелиловском районе республики Башкортостан, в верхнем течении реки Большой Кизил у деревень Рыскужино, Утяганово, Ишкильдино и др. (рис. 1). Отложения, относящиеся в настоящее время крыскужинской толще, долгое время картировались в качестве нижней подсвиты ирендыкской свиты. История их изучения достаточно сложна и подробно изложена В. А. Масловым и О. В. Артюшковой [4], впервые выделившими рыскужинскую толщу в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения.

Рыскужинская толща нижнего девона

Рыскужинская толща, согласно [1,2,4], сложена вулканокластическими граувакками среднеосновного состава, мраморизованными известняками, кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами общей мощностью не более 450 м, а возраст принят как нижний девон в полном объеме за исключением верхней части эмсского яруса.

Наиболее широко в рыскужинской толще распространены вулканокластические граувакки, находящиеся в ассоциации с силицитами. Соотношение этих пород меняется от раз-

Рис. 1. Расположение района работ и точек опробования: А — расположение района работ на обзорной карте; Б — обзорная схема района работ; В—Г — положение точек опробования на детальных схемах.

Условные обозначения: 1 — песчаники (а) и алевролиты (б); 2 — силициты; 3 — базальты; 4 — шлаковые агломераты; 5 — положение точек опробования в разрезах, где возраст отложений установлен по фауне (а) или предполагается на основе геохимических данных (б), и их номера; 6 — места обнаружения конодонтов (а) и брахиопод (б);

7 — автотрассы (а) и реки (б)

Fig. 1. Work site and sampling points: A — location of site on general map; Б — general map of site; B — Г — position of sampling points on detailed maps.

Legend: 1 — sandstones (a) and aleurolites (б); 2 — siliсites; 3 — basalts; 4 — slag agglomerates; 5 — position of sampling points in the sections where the age of the deposits was determined by fauna (a) or assumed on the basis of geochemical data (б), and their numbers; 6 — occurrences of conodonts (a) and brachiopods (б); 7 — roads (a) and rivers (б)

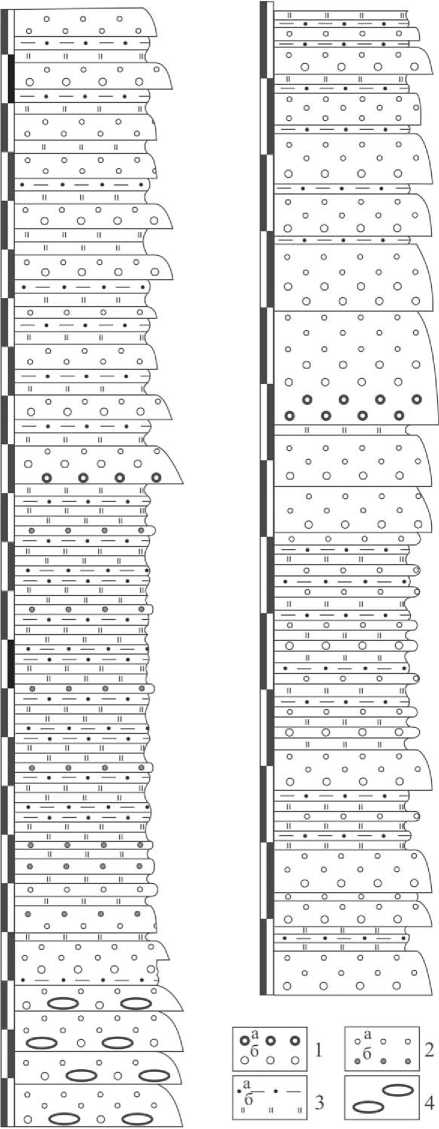

реза к разрезу (рис. 2). В одних случаях преобладают песчаники грубо- и крупнозернистые, образующие слои от 0.5 до 1.5 м. Они имеют преимущественно массивную текстуру, иногда с хаотично размещенными обломками вулканитов или кремней псефитовой размерности. Градационная слоистость в них проявлена лишь иногда в верхней части слоя. Прослои кремней и кремнистых алевролитов редки, но встречаются слои гравийно-галечных микститов мощностью в первые метры. В других случаях песчаники представлены крупно-, средне- и мелкозернистыми разностями. Ими сложены слои мощностью от первых сантиметров до 0.5—0.6 м с хорошо проявленной градационной сортировкой. Каждый слой песчаников отделен от выше- и нижележащего слоистыми кремнями или кремнистыми алевролитами мощностью от 0.05—0.1 до 1.0—1.2 м. Между двумя приведенными типами разрезов есть промежуточные разности.

Песчаники рыскужинской толщи, согласно классификации В. Д. Шутова [13], относятся к собственно грауваккам или полевошпатовым грауваккам. Они сложены обломками вулканитов среднего, основного, редко кислого состава, основным плагиоклазом, пироксенами. Постдиагенетические преобразования обусловили развитие вторичных минералов — преимущественно пренита и эпидота, что полностью скрыло структуры и текстуры пород, сделало невозможным применение методов петрографии для отличия рыскужинских граувакк от ирендыкских. В связи с этим представилось важным найти критерии геохимической идентификации, что потребовало проведения опробования в разрезах, где возраст отложений установлен по фауне.

Апробированные разрезы и методы исследования

Известны две находки фауны, непосредственно связанные с граувакками рыскужинской толщи. Первая принадлежит К. С. Иванову [3, 8] и представлена брахиоподами из 20-сантиметрового слоя среднезернистых туфопес-чаников в карьере по добыче щебня на восточной окраине деревни Рыскужи-но, непосредственно к югу от автотрассы Серменево — Аскарово (рис. 1, Г). По определению В. П. Сапельникова и Л. И. Мизенс, найденный комплекс брахиопод характерен для карпинско-го горизонта и сопоставим с нижней частью эмсского яруса—конодонтовые зоны gronbergi —serotinus.

Вторая находка фауны, связанная с граувакками, представлена конодонтами верхней части эмсского яруса. Они были обнаружены О. В. Артюш-ковой в прослое красных яшмовидных пород мощностью 0.5—1.0 м, вскрытых в районе д. Тирман в восточной выемке автотрассы Серменево — Аскарово (рис. 1, В) [4]. Ниже по разрезу залегают породы мощностью не более 200 м, описанные И. В. Хво-ровой и М. Н. Ильинской [11] как «сильно кальцитизированные шлаковые агломераты, состоящие из обломков гематитизированных миндалекаменных вариолитов, шлаков и полностью окварцованных обломков с остатками «оолитоподобной» структуры». Они, по данным [4], сопоставимы с баймак-бурибайской свитой верхнего эмса. Стратиграфически ниже залегает последовательность граувакк с градационной сортировкой и силици-товрыскужинской толщи.

Рис. 2. Примеры разрезов отложений рыскужинской толщи к северу от д. Тирман: 1 — гравелиты (а), песчаники грубо- и крупнозернистые (б); 2 — песчаники среднезернистые (а), мелко- и тонкозернистые (б); 3 — алевролиты (а) и силициты (б); 4 — гальки силицитов. Длина одного деления вертикальной линейки соответствует 1 м

Fig. 2. Section samples ofryskuzhinskaya strata northward from Tirman Village: 1 — gravelites (a), coarse and large-grained sandstones (б); 2 — medium-grained sandstones (a), small- and fine-grained (б); 3 — aleurolites (a) and silicites (б); 4 — pebbles of silicites. The length of vertical scale division corresponds to 1 m

Упомянутые ранее красные яшмоиды перекрыты отложениями ирендыкской свиты мощностью 1500—2000 м. Они представлены чередующимися вулканокластическими граувакками и в меньшей мере сили-цитами, практически неотличимыми по макроскопическим признакам от пород рыскужинской толщи.

Всего из отложений рыскужинской толщи отобрано 15 образцов и 19 — из отложений ирендыкской свиты.

Содержание главных элементов определено методом рентгенофлуо- ресцентного анализа на спектрометре VRA-30 в ИГУНЦ РАН (Уфа). Анализируемые пробы предварительно истирали со связующим (ПВС— 8) и прессовали при давлении 25—27 т на подложке из борной кислоты. Содержание малых элементов установлено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 28 образцов проанализировано в центральной лаборатории ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) на масс-спектрометре ELAN-DRC-6100. Разложение проб при этом выполнено путем сплавления с метаборатом лития. Состав остальных шести проб определен в лаборатории ядерно-физических и масс-спектральных методов анализа ИПТМ РАН (Черноголовка) на масс-спектрометре Х-7, где разложение проводилось методом кислотного растворения в закрытой системе. В качестве внешних стандартов использовались AGV-2, GSP-2.

Результаты сравнения

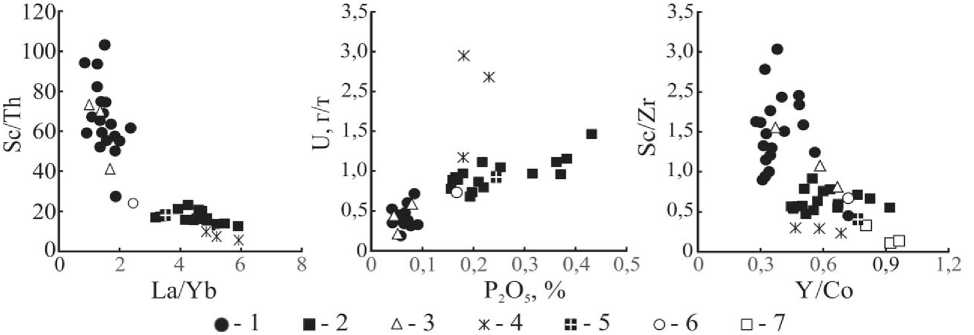

Сравнение граувакк проводилось как по содержаниям элементов, так и по их отношениям, наиболее часто применяемым для восстановления обстановок седиментации и состава пород источников сноса. Для этого сравниваемые величины или их средние значения выносились на графики или бинарные диаграммы. В результате было установлено, что содержания главных элементов, Sc, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Cs, Ba, HREE, Pb, величина европиевой аномалии и значения Sc/Cr, Ti/Zr, Cr/Th, Cr/V, Cr/Zr,

La/Cr, La/Th, La/V, Ni/Co, Rb/Ba, Rb/ Sr, Th/Sm, Th/U, V/Ni, Y/Ni, Zr/Hf, Co/Ba, Ti/V практически одинаковы в граувакках рыскужинской толщи и ирендыкской свиты.

Геохимические параметры, по которым сравниваемые породы отличаются, немногочисленны. Отложениям рыскужинской толщи свойственны более высокие содержания (г/т): U (0.96 против 0.34), Th (2.09 против 0.59), P2O5 (0.25 против 0.06), LREE (57.3 против 17.4), Zr (55.9 против 28.3), Nb (2.7 против 1.2), Hf (1.7 против 0.9) и значения La/Y (0.73 против 0.25), Th/Zr (0.038 против 0.021), La/Yb (6.84 против 2.23), La/Co (0.453 против 0.096), La/Sc (0.330 против 0.082), Th/Co (0.083 против 0.019), LREE/HREE (5.41 против 2.38), Y/Co (0.61 против 0.39), а также более низкие величины: Sc/Zr (0.63 против 1.48), Co/Zr (0.46 против 1.21), Co/Th (12.6 против 56.5), Th/Sc (0.061 против 0.016), Yb/Th (0.79 против 2.37).

Выявленные отличия позволяют более обоснованно относить граувакки из разрезов, неохарактеризован-ных фауной, к рыскужинской толще или к ирендыкской свите. Наиболее удобны для этого бинарные диаграммы La/Yb—Sc/Th, Sc/Zr—Co/Y и P2O5—U (рис. 3), на которых точки, отвечающие составу кластолитов разного возраста, образуют изолированные друг от друга кластеры. Например, граувакки, обладающие геохимическими параметрами, свойственными грауваккам рыскужинской толщи, установлены в четырех разрезах к северу и к западу от д. Тирман (точки III—VI на рис. 1, Б). Важно отметить, что в одном из них впервые обнаружен согласный контакт граувакк с известняками (точка Vна рис. 1, Б), в другом граувакки переслаиваются с порфиритами андезитового и андези-базальтового состава (точка III на рис. 1, Б). Последующее изучение порфиритов и известняков, в том числе поиск конодонтов в последних, позволит существенно уточнить историю геологического развития Западно-Магнитогорской зоны в раннем девоне.

Граувакки, близкие по составу к грауваккам ирендыкской свиты (рис. 3), были обнаружены к юго-западу от д. Казмашево (точки I, II на рис. 1, Б).

Заключение

Вулканокластические граувакки рыскужинской толщи и ирендыкской свиты, неотличимые по макроскопическим признакам, по большинству геохимических параметров также схожи. Исключение составляют содержания U, Th, P2O5, LREE, Zr, Nb, Hf, Co, отношения La/Y, Th/Zr, La/Yb, La/Co, La/Scи др. Наиболее удобны для разделения граувакк разного возраста бинарные диаграммы La/Yb—Sc/Th, Sc/Zr—Co/Yи P2O5—U. Их применение позволило уточнить возраст отложений в некоторых разрезах.

Исследования выполнены по теме государственного задания № 02522014-0003.

Рис. 3. Положение фигуративных точек состава граувакк рыскужинской толщи и ирендыкской свиты на диаграммах: 1 — ирендыкской свиты к северо-востоку от д. Тирман; 2 — рыскужинской толщи разрезов у д. Тирман и д. Рыскужино; 3 — ирендыкской свиты у д. Казмашево; 4, 5 — в карьерах по добыче камня к северу от д. Тирман, точки III (4) и IV (5) на рис. 1, Б; 6, 7 — на левом берегу р. Б. Кизил в точках V (7) и VI (6) на рис. 1, Б

Fig. 3. Position of data points of grauvakk ryskuzhinskaya series and irendykskaya suite on diagrams: 1 — irendykskaya suite north-eastward from the Tirman Village; 2 — ryskuzhinskaya strata near the Tirman Village and Ryskuzhino Village; 3 — irendykskaya suite near the Kazmashevo Village; 4, 5 — in stone quarries northward from Tirman Village, points III (4) and IV (5) in Fig. 1, Б; 6, 7 — on the left bank of the B. Kizil River in points V (7) and VI (6) in Fig. 1, Б

Список литературы Геохимические критерии отличия вулканокластических граувакк нижнего и среднего девона Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала

- Артюшкова О. В. Девонские конодонты из вулканогенно-кремнистых отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПресс, 2014. 152 с.

- Артюшкова О. В., Маслов В. А. Нижнедевонские (доверхнеэмсские) отложения Магнитогорской мегазоны//Геологический сборник № 2. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 2001. С. 80-87.

- Иванов К. С., Бикбаев А. З., Мизенс Л. И., Сапельников В. П. Первые находки брахиопод в вулканогенно-осадочных породах ирендыкской свиты на Южном Урале//Ежегодник-1996: Информационный сборник научных трудов. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1997. С. 13-15.

- Маслов В. А., Артюшкова О. В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: Дизайн Полиграф Сервис, 2010. 288 с.

- Маслов В. А., Черкасов В. Л., Тищенко В. Т., Смирнова И. А., Артюшкова О. В., Павлов В. В. Стратиграфия и корреляция среднепалеозойских вулканогенных комплексов основных медноколчеданных районов Южного Урала. Уфа: УНЦ РАН, 1993. 217 с.