Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования верхнепротерозойских отложений Няровейской серии

Автор: Уляшева Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (269), 2017 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения геохимических особенностей верхнепротерозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород няровейской серии Центральной тектонической зоны Полярного Урала установлено, что они сформировались в окраинно-океанической обстановке, возможно в условиях задугового моря. В западной зоне распространения няровейской серии метабазальты представлены высокожелезистыми толеитами, а в восточной - высокомагниевыми. Геохимический состав у них схож и тождествен составу базальта E-MORB, что предполагает близкие условия генерации магматического расплава. Низкие содержания Nb, Zr и Hf в метабазальтах указывают на надсубдукционную природу данных образований. Среди метаосадочных пород няровейской серии широко распространены углеродсодержащие и безуглеродистые кварциты, которые хорошо коррелируются по содержанию редких и редкоземельных элементов. Среди углеродсодержащих кварцитов выделяются кремниевые и терригенно-кремниевые разновидности. Безуглеродистые кварциты образовались по терригенным породам. Анализ геохимического состава метаосадочных пород няровейской серии дал основание предположить, что их образование происходило за счет разрушения преимущественно богатых кремнием осадочных образований при участии кислых, средних и основных магматических пород зрелой континентальной коры раннепротерозойского возраста.

Няровейская серия, океаническая кора, задуговый бассейн, редкие элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129253

IDR: 149129253 | УДК: 552.163; | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-5-20-30

Текст научной статьи Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования верхнепротерозойских отложений Няровейской серии

Верхнепротерозойские отложения наблюдаются от арктических территорий Урала до южных его частей. Часто они обнажаются в пределах поднятий в обрамлении древних и глубокометаморфизованных образований и представлены измененными до уровня эпидот-амфи-болитовой фации вулканогенно-осадочными породами. Протолитом для них служили в основном толщи аркозовых песчаников и карбонатно-глинистых пород, а также ультрамафит-мафитов и риолит-базальтов, образование которых происходило, по-видимому, во внутриплитных авлакоген-рифтогенных обстановках [2, 8]. Иные геоди-намические обстановки формирования имеют рифеиды Полярного Урала, на что указывают состав и металлоге-ническая специализация этих пород [13]. Они характеризуются наличием в разрезах океанических ассоциаций: кремниевых образований, серпентинитов и островодужных пород, отсутствующих в одновозрастных разрезах более южных районов Урала.

Верхнепротерозойские отложения Центральной тектонической зоны Полярного Урала остаются слабоизученны- 20

ми. Здесь они представлены няровейской серией и немуръ-юганской свитой, возраст которых принимается условно соответственно как средний и верхний рифей. Отложения няровейской серии слагают крылья Харбейского антиклинория, обрамляют раннепротерозойские образования харбейского и марункеуского комплексов с западной и восточной сторон [6, 10] и представлены различными сланцами, кварцитами и метабазальтами (рис. 1). Исследователи склоняются к тому, что эти породы сформировались в континентальной и океанической обстановках [2]. Есть мнение, что западная и восточная зоны распространения няровейской серии отличаются по характеру разреза и условиям образования пород [5].

Для выявления геодинамических обстановок формирования отложений, определения источников сноса и возраста материнских образований терригенной составляющей широко используют геохимические и петрохимические методы. Нами проведено изучение распределения в породах няровейской серии редких и редкоземельных элементов с целью восстановления геодинамических

Рис. 1. Схематическая геологическая карта северной части Полярного Урала (по [2]).

Условные обозначения: 1 — архейско-нижнепротерозойские комплексы; 2 — няровейская серия (RF2); 3 — верхнедокембрийские комплексы; 4 — вулканогенно-осадочные комплексы (C 3 —P 1 ) Лемвинской структурно-фациальной зоны; 5 — терригенно-карбонатные комплексы (С3—C) Елецкой структурно-фациальной зоны; 6 — плитный комплекс (Mz); 7 — райизско-войкарский дунит-гацбургитовый комплекс (O1-2?); 8 — кершорский габброидный комплекс (O 3 —S 1 ); 9 — собский диорит-плагиогранитный комплекс (S 2 —D 1 ); 10 — юньягинский вулканогенный комплекс: базальты, андезитобазальты, риолиты, туфы: 11 — геологические границы: а — надвиговая граница Лемвинской и Елецкой структурно-фациальных зон, b — границы комплексов, свит; 12 — Главный Уральский глубинный разлом (надвиг); 13 — другие разломы: а — надвиги и взбросы, b — крутопадающие разломы, 14 — место отбора образца

Fig. 1. Schematic geological map of the northern part of the Polar Urals (according to [2]).

Legend: 1 — Archaean-Lower Proterozoic complexes; 2 — nyaroveyskaya series (RF2); 3 — Upper Precambrian complexes; 4 — volcanogenic-sedimentary complexes (C3—P1) of Lemvinskaya structural-facies zone; 5 — terrigenous-carbonate complexes (G3— C) ofEletskaya structural-facies zone; 6 — plate complex (Mz); 7 — raizisko-voykarsky dunite-gazburgite complex (O1-2?); 8 — kershorsky gabbroid complex (O3-S1); 9 — sobsky diorite-plagio-granite complex (S2—D1); 10 — yunyaginsky volcanogenic complex: basalts, andesite basalts, rhyolites, tuffs: 11 — geological boundaries: a — thrust boundary of Lemvinskaya and Eletskaya structural-facies zones, b — boundaries of complexes, suites; 12 — Main Urals deep fault (overthrust); 13 — other faults: a — thrusts and faults, b — steeply falling faults, 14 — place of sampling обстановок ее формирования. Результаты исследования позволили уточнить условия образования верхнепротерозойских отложений фундамента Центральной тектонической зоны Полярного Урала.

Методы исследования

Фактический материал (более 100 образцов) для исследований был собран по ручьям Нярошор, Графитовый и Харчерузь (западная зона), а также по безымянным левым притокам ручья Ингилоръеган (восточная зона).

Результаты изучения петрохимического состава основных типов пород няровейской серии были опубликованы ранее [11], поэтому в настоящей работе приведен лишь петрохимический состав кварцитов, полученный с помощью метода мокрой химии (аналитик О. В. Кокшарова) и комплексного метода мокрой химии и рентгенофлуоресцентного анализа (8 анализов, аналитик С. Т. Неверов) в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН в г. Сыктывкаре. Определение концентраций редких и рассеянных элементов в породах няровейской серии выполнено путем кислотного разложения исходных образцов и дальнейшего анализа с помощью секторного масс-спектрометра с ионизацией в индуктивно связанной плазме (FS HR ICP-MS) Element 2 в Институте геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого в г. Екатеринбурге (24 анализа).

Геохимические особенности пород

Породы няровейской серии представлены кварц-эпидот-хлорит-актинолитовыми, а также кварц-слю-дистыми, слюдисто-кварцевыми образованиями с переменным содержанием альбита, хлорита и биотита и кварцитами [11]. Для первой группы пород протолитом служили базальты и туфы. Кварц-слюдистые сланцы сформировались по пелитам и алевропелитам, слюдисто-кварцевые породы — по граувакковым песчаникам. Для пород няровейской серии, особенно кварцитов и изредка метапелитов и метаалевропелитов, характерно присутствие углеродистого вещества. В западной области распространения няровейской серии метабазальты и туфы имеют подчиненное распространение по сравнению с толщами осадочных пород. В восточной зоне они практически равны по объему выходов.

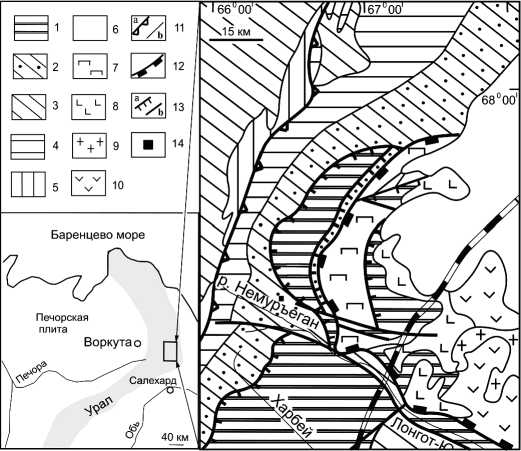

Метабазальты и туфы. Метабазальты представлены низко- и умереннотитанистыми, преимущественно низ-кокалиевыми, умеренно- и низкоглиноземистыми толеитами. Метавулканиты западной зоны отличаются повышенной фемичностью, а восточной зоны — повышенной магнезиальностью. На диаграмме Al — Feобщ + Ti — Mg [16] они четко разделяются на высокожелезистые и вы-сокомагниевые разновидности (рис. 2). На идентификационных диаграммах [1, 18] наблюдается приуроченность высокомагниевых метавулканитов восточной зоны

Рис. 2. Положение точек составов метабазальтов няровейской серии на диаграмме Al — (Fe + Ti) — Mg (по [16]): 1 — западная зона; 2 — восточная зона

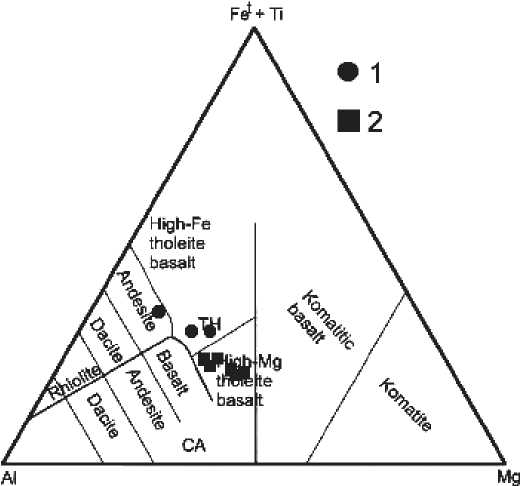

Fig. 2. Position of points of compositions of metabasalts of nyaroveyskaya series on Al — (Fe + Ti)—Mg diagram (according to [16]), where: 1 — western zone; 2 — eastern zone к океаническим образованиям, а высокожелезистых пород западной зоны к внутриплитным континентальным обстановкам (рис. 3, а, b).

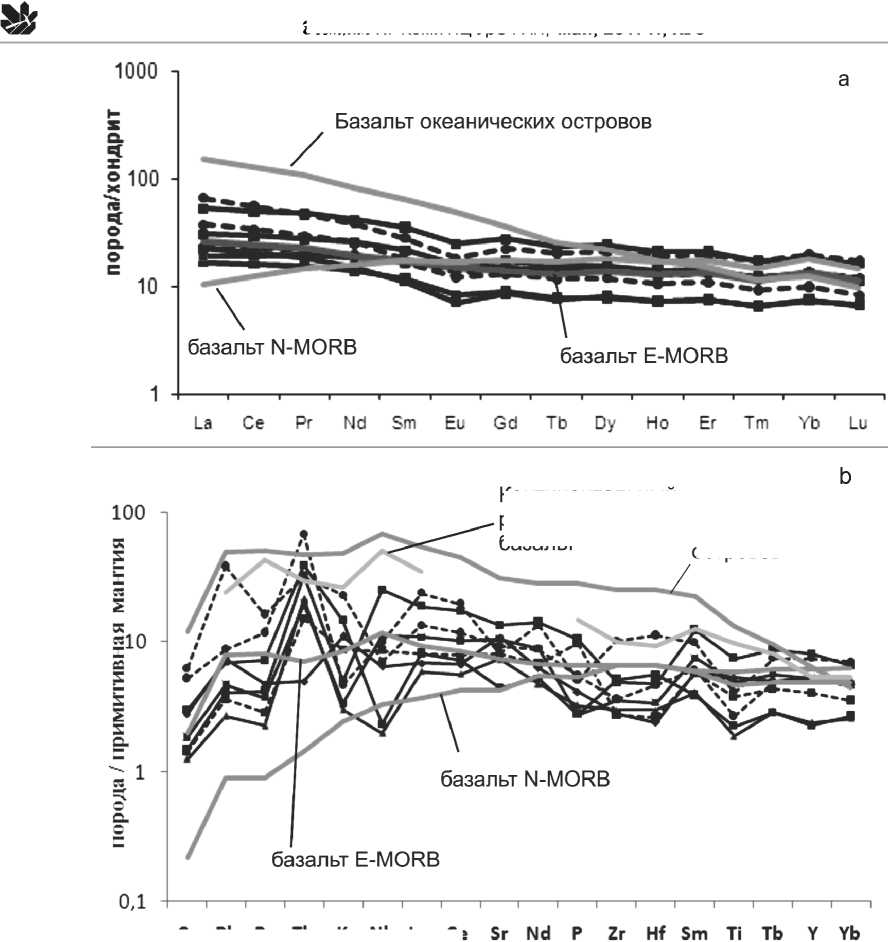

По геохимическому составу рассматриваемые метабазальты очень близки (табл. 1). На диаграмме, где показаны содержания редкоземельных элементов, нормированные к содержанию их в хондрите, породы западной и восточной зон няровейской серии образуют схожие спектры распределения элементов с отрицательным углом наклона и небольшой отрицательной европиевой аномалией (рис. 4, а). Содержание легких редкоземельных элементов превышает хондритовые в 15—80 раз, а тяжелых — в 8—30 раз. Подобный состав характерен для океанических базальтов E-MORB [20]. От толеитов океанических островов и континентальных рифтов они отличаются пониженными содержаниями легких редкоземельных элементов.

На спайдер-диаграмме (рис. 4, b) спектры содержания редких элементов метабазальтов няровейской серии также идентичны со спектром базальта E-MORB. В трех образцах (н-4-68, н-5-19, н-4-70) океанических базальтов восточной зоны наблюдаются пониженные содержания Nb, Zr и Hf, что характерно для производных надсуб-дукционных обстановок, возникших при плавлении верхней периферической части умеренно обогащенной мантии, более водонасыщенной [4].

Геохимический состав метабазальтов западной и восточной зон распространения няровейской серии указывает на их формирование в надсубдукционных обстановках задугового моря. Не исключено, что кора океанического типа задугового бассейна образовалась в результате континентального рифтогенеза. На это ука зывают высокие содержания железа в метабазальтах западной зоны распространения няровейской серии. Высокомагниевая серия восточной зоны, видимо, более поздняя и не подвержена влиянию континентальной составляющей. Схожесть геохимических составов метабазальтов обеих зон свидетельствует о близости условий генерации магматических расплавов.

Туфы отличаются от метабазальтов повышенным содержанием глинозема, вероятно, за счет смешивания терригенного и глинистого материала. Геохимический состав этих пород практически идентичен, лишь изредка в туфах наблюдаются положительные аномалии по литофильным элементам.

Метаосадочные породы как в западной, так и в восточной части распространения няровейской серии представлены перемежающимися с метабазальтами сланцами и кварцитами. Протолитом для сланцев служили метапелиты, метаалевропелиты и песчаники.

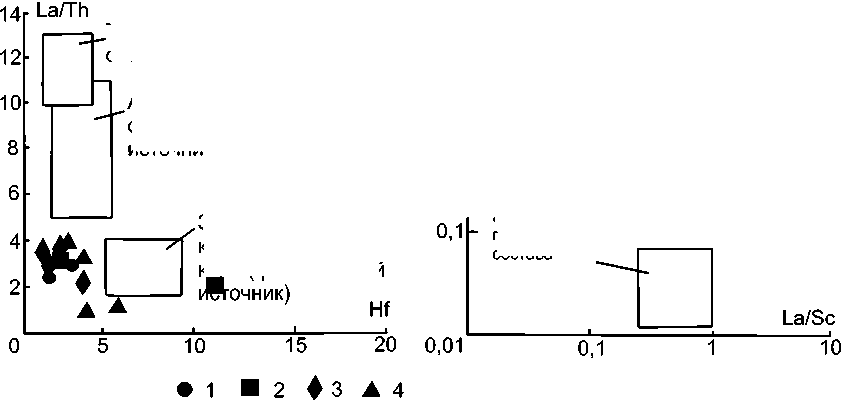

Индикаторные содержания редких элементов La, Sc, Th, Co, Hf и Ce (табл. 2) в осадочных образованиях традиционно используются для установления источников сноса и особенностей состава материнских пород [7]. Анализ соотношений элементов La/Sc, Th/Co, La/Th и Hf в метаморфизованных осадочных образованиях няровейской серии показал, что основным источником обломочного материала для них служили породы кислого состава зрелой континентальной коры (рис. 5). В то же время высокие значения соотношений элементов Cr/Zr (1.3—2.09) и Cr/V (0.44—0.6) указывают на наличие в размываемом материале также основных и средних пород. На диаграмме F1-F2 (рис. 6), учитывающей содержания породообразующих оксидов, видно, что материнскими

Рис. 3. Положение точек составов метабазальтов няровейской серии на диаграммах: а — DF 1 — DF2 (по [1]); DF 1 = 0.135SiO2 - 0.354TiO2 + 0.280Al2O3 -0.096FeO + 0.086MgO + 0.245CaO + 0.047Na 2 O - 0.033K 2 O + 0.356P2O5 + 0.00171Rb + 0.00106Sr -0.01017Y - 0.00204Zr - 0.00393Nb + 0.00009Ba - 0.01124La - 0.00055Ce - 0.00151Nd + 0.02336Sm - 0.15155Eu + 0.54093Yb -12.85643. DF2 = -0.125SiO2 - 0.526TiO2 + 0.212Al2O3 + 0.166FeO - 0.192MgO - 0.399CaO - 0.580Na 2 O - 0.161K 2 O - 0.886P2O5 + 0.00666Rb + 0.00106Sr - 0.01489Y - 0.00122Zr - 0.00041Nb - 0.00006Ba + 0.01188La - 0.02365Ce + 0.04773Nd + 0.14529Sm + 0.05647Eu - 0.81878Yb + 10.30753; b - MgO - FeO t - Al2O3 (по: [18]). Поля базальтов: WPB — внутриплитных, IAB — островодужных, MORB — океанических (а); ОО - океанических островов, К — континентальных, ООС — океанических островов в зоне спрединга, ОД — островодужных, СОХ — срединно-океанических хребтов (b). Условные обозначения — на рис. 2

Fig. 3. Position of points of compositions of metabasalts of nyaroveyskaya series on the diagrams: а - DF 1 - DF2 (according to [1]); DF 1 = 0.135SiO2 - 0.354TiO2 + 0.280Al2O3 -0.096FeO + 0.086MgO + 0.245CaO + 0.047Na 2 O - 0.033K 2 O + 0.356P2O5 + 0.00171Rb + 0.00106Sr - 0.01017Y - 0.00204Zr - 0.00393Nb + 0.00009Ba - 0.01124La - 0.00055Ce - 0.00151Nd + 0.02336Sm - 0.15155Eu + 0.54093Yb - 12.85643. DF2 = -0.125SiO2 - 0.526TiO2 + 0.212Al2O3 + 0.166FeO - 0.192MgO - 0.399CaO - 0.580Na2O - 0.161K 2 O - 0.886P2O5 + 0.00666Rb + 0.00106Sr - 0.01489Y - 0.00122Zr - 0.00041Nb - 0.00006Ba + 0.01188La - 0.02365Ce + 0.04773Nd + 0.14529Sm + 0.05647Eu - 0.81878Yb + 10.30753.

b - MgO - FeO t - A12O3 (by: [18]). Basalt fields: WPB — intraplate, IAB — island arc, MORB — oceanic (a); OO — oceanic islands, K — continental, OOC — oceanic islands in the spreading zone, OД — island arc, COX — mid-ocean ridges (b). Legend in Fig. 2

Таблица 1. Содержания химических элементов в метабазальтах няровейской серии, ppm Table 1. Content of chemical elements in metabasalts of nyaroveyskaya series, ppm

|

Элементы Elements |

Восточная зона \ Eastern zone |

Западная зона \ Western zone |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

H-4-68 |

H-5-19 |

H-5-18 |

H-4-62 |

H-4-70 |

H-5-3 |

H-4-44 |

H-5-16 |

|

|

Li |

16.6 |

26.0 |

18.8 |

13.8 |

6.131 |

18.2 |

26.9 |

14.4 |

|

Be |

0.299 |

0.636 |

0.493 |

0.544 |

0.217 |

1.196 |

0.370 |

0.379 |

|

Sc |

30.5 |

49.1 |

40.5 |

42.0 |

18.0 |

44.1 |

39.0 |

31.1 |

|

Ti |

2429 |

6877 |

6331 |

9686 |

2895 |

3461 |

5259 |

4862 |

|

V |

274 |

533 |

415 |

438 |

223 |

359 |

379 |

319 |

|

Cr |

298 |

355 |

323 |

317 |

162 |

52 |

246 |

248 |

|

Mn |

1138 |

1764 |

1469 |

1506 |

857 |

1600 |

1662 |

1128 |

|

Co |

37.4 |

64.1 |

48.5 |

43.9 |

34.5 |

45.8 |

55.6 |

37.2 |

|

Ni |

92.8 |

144 |

122 |

128 |

69.0 |

40.8 |

128 |

93.3 |

|

Cu |

51.1 |

51.7 |

72.4 |

114 |

13.5 |

104 |

72.7 |

55.6 |

|

Zn |

35.5 |

51.0 |

51.1 |

66.8 |

29.5 |

55.6 |

57.5 |

39.2 |

|

Ga |

9.61 |

16.5 |

14.8 |

18.3 |

7.16 |

14.3 |

14.1 |

11.4 |

|

Ge |

12.1 |

24.4 |

17.6 |

16.4 |

9.7 |

16.6 |

17.4 |

13.6 |

|

Br |

0.140 |

0.221 |

0.153 |

0.097 |

0.105 |

0.072 |

0.0763 |

0.117 |

|

Se |

0.303 |

0.886 |

0.735 |

1.02 |

0.256 |

0.473 |

0.776 |

0.565 |

|

Rb |

1.68 |

4.60 |

2.94 |

2.55 |

4.37 |

24.1 |

5.51 |

2.26 |

|

Sr |

155 |

228 |

222 |

283 |

92.7 |

195 |

173 |

171 |

|

Y |

10.9 |

24.2 |

23.9 |

36.7 |

10.2 |

22.4 |

34.0 |

18.4 |

|

Zr |

33.2 |

31.2 |

39.7 |

54.9 |

57.2 |

40.4 |

113.1 |

30.5 |

|

Nb |

1.40 |

4.56 |

7.91 |

17.77 |

1.63 |

5.00 |

7.12 |

6.07 |

|

Mo |

1.11 |

1.77 |

1.21 |

0.77 |

0.42 |

0.61 |

0.52 |

0.93 |

|

Cd |

0.123 |

0.124 |

0.220 |

0.412 |

0.101 |

0.138 |

0.240 |

0.169 |

|

Cs |

0.0398 |

0.0889 |

0.0587 |

0.0475 |

0.0952 |

0.2002 |

0.1672 |

0.0451 |

|

Ba |

15.8 |

32.8 |

25.9 |

29.1 |

50.0 |

114 |

82.1 |

19.9 |

|

La |

4.01 |

4.64 |

7.37 |

12.8 |

5.46 |

9.07 |

16.16 |

5.54 |

|

Ce |

9.99 |

11.8 |

18.1 |

30.5 |

12.6 |

20.9 |

35.0 |

13.9 |

|

Pr |

1.39 |

1.78 |

2.53 |

4.28 |

1.66 |

2.71 |

4.28 |

1.97 |

|

Nd |

6.38 |

8.47 |

11.9 |

19.2 |

6.99 |

11.8 |

18.0 |

9.12 |

|

Sm |

1.80 |

2.56 |

3.29 |

5.41 |

1.70 |

2.69 |

4.33 |

2.51 |

|

Eu |

0.496 |

0.914 |

0.974 |

1.51 |

0.430 |

0.816 |

1.12 |

0.748 |

|

Gd |

1.88 |

3.16 |

3.63 |

5.86 |

1.84 |

3.05 |

4.77 |

2.79 |

|

Tb |

0.314 |

0.553 |

0.622 |

0.965 |

0.313 |

0.540 |

0.819 |

0.479 |

|

Dy |

1.95 |

3.75 |

3.96 |

6.17 |

2.05 |

3.54 |

5.32 |

3.04 |

|

Ho |

0.433 |

0.825 |

0.854 |

1.29 |

0.448 |

0.758 |

1.15 |

0.653 |

|

Er |

1.28 |

2.37 |

2.46 |

3.73 |

1.30 |

2.22 |

3.36 |

1.89 |

|

Tm |

0.196 |

0.371 |

0.367 |

0.534 |

0.202 |

0.357 |

0.524 |

0.282 |

|

Yb |

1.26 |

2.29 |

2.25 |

3.19 |

1.31 |

2.34 |

3.43 |

1.72 |

|

Lu |

0.201 |

0.355 |

0.337 |

0.495 |

0.205 |

0.366 |

0.532 |

0.254 |

|

Hf |

0.925 |

0.739 |

1.05 |

1.48 |

1.72 |

1.44 |

3.48 |

0.806 |

|

W |

7.25 |

9.88 |

5.80 |

0.250 |

0.12 |

0.424 |

0.475 |

4.45 |

|

Re |

0.00294 |

0.00689 |

0.00609 |

0.00844 |

0.00354 |

0.00572 |

0.00919 |

0.00468 |

|

Hg |

0.0793 |

0.121 |

0.0697 |

0.00914 |

0.0101 |

0.0152 |

0.0208 |

0.0536 |

|

Pb |

1.52 |

2.17 |

2.62 |

4.17 |

2.73 |

5.32 |

4.64 |

2.01 |

|

Th |

1.84 |

0.42 |

1.67 |

2.74 |

3.30 |

2.70 |

5.80 |

1.28 |

Примечание. Места отбора проб: 1, 5 — левый притокруч. Ингилоръеган, в 1 км выше устья притока (2.5 км южнее оз. Ингилор); 2, 3 — в 1 км на северо-восток от оз. Ингилор; 4 — левый приток руч. Ингилоръеган, в 500 м выше от устья притока (5 км южнее оз. Ингилор); 6 — руч. Харчерузь, в 1.5 км выше от устья; 7 — руч. Графитовый, в 2 км выше устья; 8 — руч. Ингилоръеган, в 500 м выше от устья.

Note. Sampling points: 1, 5 — left tributary of Ingiloryegan stream, 1 km above the mouth of the tributary (2.5 km to the south of Ingilor lake), 2, 3 — 1 km to the north-east from the lake Ingilor, 4 — left tributary of Ingiloryegan stream, 500 m above the mouth of the tributary (5 km south of Lake Ingilor), 6 — Harcheruz stream, 1.5 km higher from the mouth, 7 — Graphitovy stream, 2 km above the mouth, 8 — Ingiloryegan stream, 500 m above the mouth.

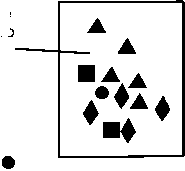

породами метапелитов, метаалевропелитов и граувакковых метапесчаников являлись преимущественно изверженные магматиты среднего состава и богатые кварцем осадочные образования, а для кварцитов — изверженные породы кислого состава, а также кварцсодержащие отложения.

Как видно из табл. 3, содержания элементов Sc, Y, Th и Cr в верхней континентальной коре архея и палео

протерозоя сильно отличаются [15]. Повышенные количества Sc, Y, Th и пониженные Cr в метатерригенных образованиях няровейской серии относительно содержания этих элементов в архейской континентальной коре указывают на раннепротерозойский возраст размываемого субстрата.

Изучение распределения содержаний редкоземельных элементов в различных типах метаосадочных пород

Рис. 4. Спектры распределения содержаний элементов в метабазальтах няровейской серии, нормированные на хондрит (а) и примитивную мантию (b) (по [19]). Сплошные линии — метабазальты восточной зоны, пунктирные линии — метабазальты западной зоны

Fig. 4. Normalized (according to [19]) on chondrites (a) and primitive mantle (b), the distribution spectra of the contents of elements in the metabasalts of nyaroveyskaya series. Solid lines are metabasalts of the eastern zone, dashed lines are metabasalts of the western zone

Cs Rb Ba Th К Nb La Ce

Континентальный рифтогенный базальт

базальт океанических островов

ь

Th/Co

а

Магматические породы основного состава

Толеиты океанических островов

Зрелая континентальная кора (фельзитовый

Андезитовый островодужный источник

Рис. 5. Положение точек составов метаосадочных пород на диаграммах La/Th — Hf и Th/Co — La/Sc (по [7]). Точки составов: 1 — метапелитов, 2 — метаалевропелитов, 3 — граувакковых метапесчаников, 4 — кварцитов

Магматические породы кислого состава

Fig. 5. Position of points of compositions of meta-sedimentary rocks in La/Th — Hf and Th/Co — La/Sc diagrams (according to [7]). Points of compositions: 1 — metapelites, 2 — metaleuropelites, 3 — graywacke metasandstones, 4 — quartzites

Таблица 2. Содержания химических элементов в метатерригенных породах няровейской серии, ppm Table 2. Content of chemical elements in metaterrigenous rocks of nyaroveyskaya series, ppm

|

Элементы Elements |

Метапелиты \ Metapelites |

Метаалевропелиты Metaaleurolites |

Граувакковые метапесчаники Graywacke metasandstones |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

H-5-15 |

H-4-63 |

H-4-47 |

H-4-27 |

H-4-49 |

H-4-46 |

H-4-28 |

H-5-6 |

|

|

Li |

102.6 |

16.9 |

27.3 |

87.2 |

23.0 |

26.6 |

25.3 |

74.3 |

|

Be |

1.15 |

0.764 |

2.06 |

1.752 |

1.088 |

1.68 |

1.31 |

2.98 |

|

Sc |

16.1 |

28.6 |

20.6 |

17.6 |

20.7 |

16.8 |

12.5 |

15.3 |

|

Ti |

5110 |

3875 |

838 |

5719 |

1806 |

1346 |

5163 |

3368 |

|

V |

152 |

387 |

203 |

260 |

264 |

320 |

197 |

148 |

|

Cr |

90.9 |

39.0 |

82.7 |

99.0 |

70.4 |

82.3 |

92.2 |

71.6 |

|

Mn |

801 |

1938 |

1528 |

476 |

1508 |

1054 |

692 |

735 |

|

Co |

16.9 |

21.6 |

21.6 |

6.641 |

18.4 |

13.6 |

9.27 |

11.9 |

|

Ni |

38.9 |

16.6 |

50.1 |

15.1 |

30.4 |

30.6 |

14.8 |

23.7 |

|

Cu |

10.5 |

18.8 |

5.00 |

21.2 |

13.6 |

9.62 |

11.9 |

26.4 |

|

Zn |

65.9 |

69.0 |

59.0 |

92.0 |

59.4 |

49.7 |

47.4 |

38.2 |

|

Ga |

17.1 |

15.4 |

19.1 |

19.2 |

15.8 |

14.4 |

13.0 |

19.6 |

|

Ge |

13.3 |

15.2 |

12.6 |

16.1 |

14.5 |

12.9 |

13.6 |

12.1 |

|

Br |

0.0636 |

0.117 |

0.118 |

0.0661 |

0.128 |

0.132 |

0.0927 |

0.0873 |

|

Se |

0.654 |

0.539 |

0.633 |

1.417 |

0.634 |

1.66 |

0.633 |

0.599 |

|

Rb |

28.7 |

22.9 |

122 |

54.8 |

51.3 |

73.5 |

45.4 |

115 |

|

Sr |

121 |

315 |

113 |

221 |

238 |

139 |

85.1 |

118 |

|

Y |

31.4 |

20.9 |

40.0 |

40.9 |

35.5 |

35.7 |

26.1 |

38.1 |

|

Zr |

64.2 |

146 |

133 |

375 |

139 |

169 |

44.6 |

52.1 |

|

Nb |

45.2 |

4.09 |

2.41 |

20.4 |

3.37 |

5.47 |

32.66 |

33.5 |

|

Mo |

16.4 |

0.55 |

0.50 |

3.43 |

1.18 |

4.37 |

1.16 |

11.4 |

|

Cd |

0.132 |

0.248 |

0.145 |

0.494 |

0.204 |

0.203 |

0.0929 |

0.118 |

|

Cs |

0.588 |

0.64 |

6.51 |

2.720 |

2.56 |

4.01 |

2.02 |

1.21 |

|

Ba |

125 |

92.3 |

418 |

305 |

200 |

308 |

197 |

536 |

|

La |

38.1 |

16.0 |

48.8 |

26.2 |

38.5 |

37.5 |

27.7 |

32.7 |

|

Ce |

75.3 |

34.7 |

99.5 |

55.4 |

79.1 |

75.7 |

57.8 |

65.9 |

|

Pr |

8.66 |

4.42 |

11.37 |

6.52 |

9.21 |

8.92 |

6.82 |

7.71 |

|

Nd |

34.1 |

18.3 |

42.7 |

27.4 |

35.4 |

33.1 |

27.3 |

28.2 |

|

Sm |

7.37 |

4.40 |

8.86 |

6.20 |

7.71 |

7.32 |

5.42 |

5.40 |

|

Eu |

1.34 |

1.10 |

1.91 |

1.37 |

1.71 |

1.58 |

1.14 |

1.48 |

|

Gd |

6.31 |

4.29 |

7.61 |

6.45 |

6.84 |

6.60 |

4.81 |

5.74 |

|

Tb |

0.985 |

0.637 |

1.19 |

1.09 |

1.04 |

1.08 |

0.814 |

1.00 |

|

Dy |

6.28 |

3.94 |

7.15 |

6.78 |

6.23 |

6.42 |

5.11 |

6.37 |

|

Ho |

1.29 |

0.794 |

1.43 |

1.47 |

1.25 |

1.32 |

1.14 |

1.49 |

|

Er |

3.57 |

2.19 |

3.77 |

4.07 |

3.34 |

3.62 |

3.27 |

4.27 |

|

Tm |

0.517 |

0.320 |

0.531 |

0.631 |

0.502 |

0.535 |

0.487 |

0.638 |

|

Yb |

3.14 |

2.00 |

3.11 |

3.94 |

2.97 |

3.25 |

3.27 |

4.08 |

|

Lu |

0.458 |

0.295 |

0.472 |

0.588 |

0.435 |

0.498 |

0.498 |

0.661 |

|

Hf |

1.42 |

3.15 |

3.18 |

12.29 |

3.35 |

4.36 |

1.45 |

1.25 |

|

W |

96.62 |

0.208 |

0.73 |

0.827 |

0.713 |

0.92 |

0.72 |

185.87 |

|

Hg |

0.7525 |

0.0084 |

0.0114 |

0.0142 |

0.0128 |

0.0496 |

0.0324 |

1.41 |

|

Pb |

7.00 |

3.68 |

11.1 |

7.21 |

11.6 |

10.5 |

4.38 |

13.9 |

|

Th |

18.4 |

5.59 |

16.26 |

16.7 |

12.2 |

16.0 |

9.76 |

9.54 |

Примечание. Места отбора проб: 1 — руч. Ингилоръеган, в 500 м выше от устья; 2 — левый приток руч. Ингилоръеган, в 500 м выше от устья (5 км южнее оз. Ингилор); 3, 5, 6 — руч. Графитовый, в 2 км выше устья; 4, 7 — руч. Нярошор, в 4 км выше устья; 8 — устье руч. Харчерузь.

Note. Sampling points: 1 — Ingyloryegan stream, 500 m above the mouth; 2 — left tributary of Ingiloryegan, 500 m above the mouth (5 km south of Ingilor lake); 3, 5, 6 — Graphitovy stream, 2 km above the mouth; 4, 7 — Nyaroshor stream, 4 km above the mouth; 8 — mouth of Harcheruz stream.

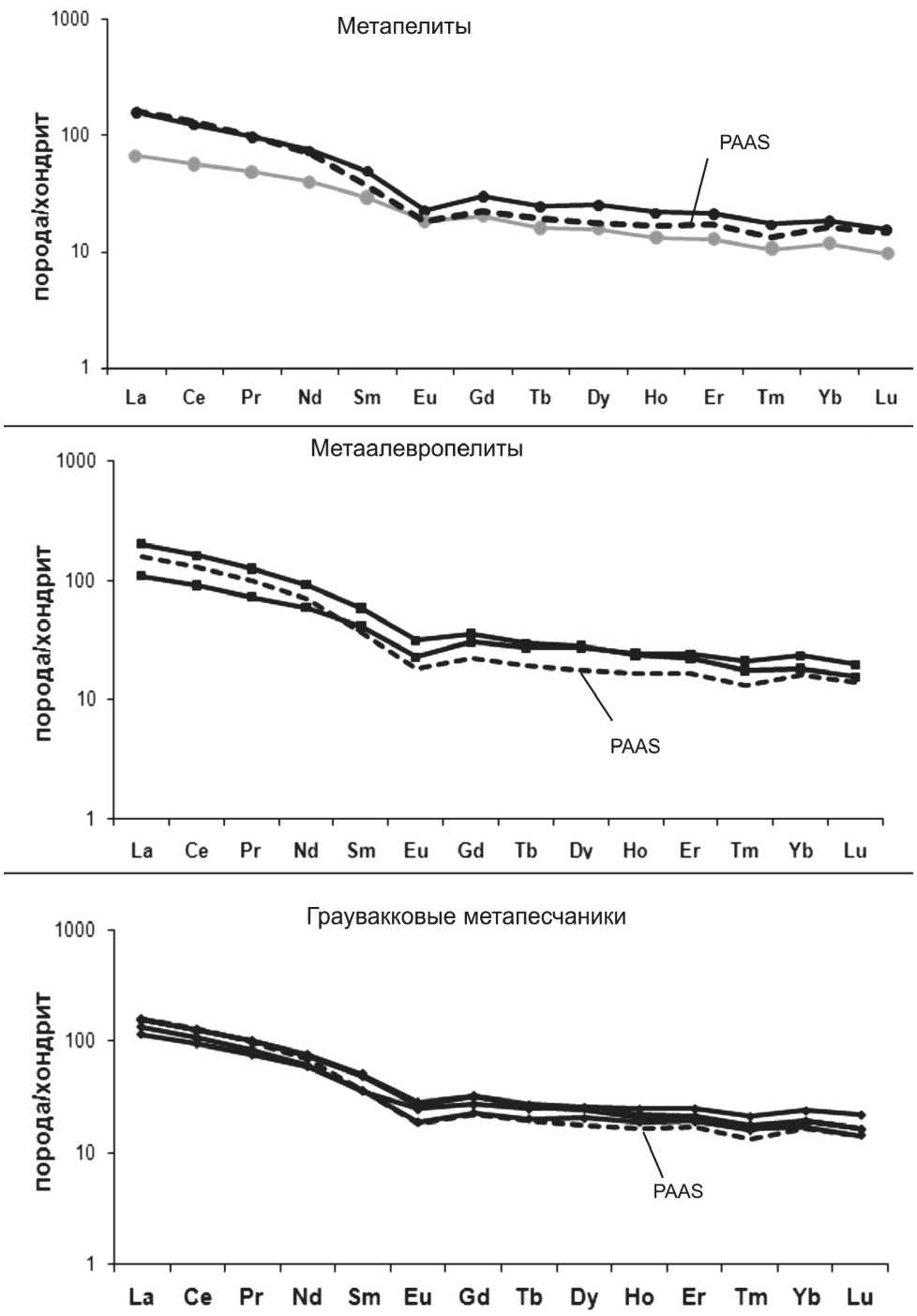

няровейской серии, нормированных относительно содержаний их в хондрите, показало сходство спектра содержаний элементов в метапелитах западной части няровейской серии со спектром PAAS [9], что указывает на кислый и средний состав размываемого материала (рис. 7). Метапелит восточной части няровейской серии имеет пониженные содержания редкоземельных элементов и небольшой европиевый минимум. Такие графики характерны для магматитов основного состава, которые, скорее всего, и послужили источником материала для данной терригенной породы.

Метаалевропелиты и граувакковые метапесчаники также имеют близкие к PAAS содержания редкоземельных элементов (рис. 7). В метаалевропелитах наблюдаются повышенные содержания тяжелых элементов.

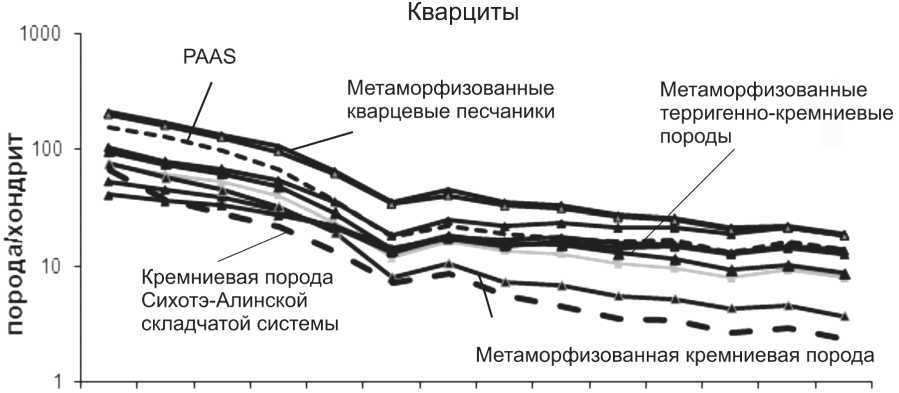

Различный геохимический состав имеют кварциты, это позволило выделить среди них апокремниевые образования и породы, сформировавшиеся по кварцевым 25

10 О F1 10 20

Рис. 6. Положение точек составов метаосадочных пород на диаграмме F1 - F2 (по [19]). F1 = 30.638TiO2/Al2O 3 -12.541Fe2O3общ/Al2O3 + 7.329MgO/Al2O3 + 12.031Na 2 O/Al 2 O3 + 35.402K2O/Al2O3 - 6.382. F2 = 56.5TiO2/Al2O3 - 10.879Fe2O3общ/ Al2O3 + 30.875MgO/Al2O3 - 5.4041Na2O/Al2O3 + 11.112K 2 O/ Al2O3 - 6.382. Условные обозначения см. на рис. 5

Fig. 6. Position of points of metasedimentary rocks in F1-F2 diagram. (By: [19]). F1 = 30.638TiO2/Al2O3 - 12.541Fe2O3gen/ Al2O3 + 7.329MgO/Al2O3 + 12.031Na2O/Al2O3 + 35.402K 2 O/ Al2O3 - 6.382. F2 = 56.5TiO2/Al2O3 - 10.879Fe2O3общ/Al2O3 + 30.875MgO/Al2O3 - 5.4041Na 2 O/Al2O3 + 11.112K2o/a12O3 -6.382. The legend in Fig. 5

песчаникам. Как было сказано выше, среди преимущественно кварцевых пород няровейской серии есть разновидности с видимым углеродистым веществом и безугле-родистые. Протолитом для углеродистых кварцитов няровейской серии служили кремниевые и кремниево-терригенные породы [12]. Метаморфизованные кремниевые образования имеют по сравнению с терригенно-кремни-евыми повышенные содержания кремнезема и низкие значения редких элементов (табл. 4). Спектр содержаний редкоземельных элементов метаморфизованной кремниевой породы няровейской серии (рис. 8) имеет крутой наклон с европиевой аномалией и совпадает с приведенным для сравнения спектром распределения элементов кремниевой породы Сихотэ-Алинской складчатой структуры [3]. Содержания легких и тяжелых элементов в ней заметно ниже, чем в PAAS. Измененные кремнисто-терригенные породы имеют более пологий спектр распределения элементов вследствие повышенного содержания тяжелых составляющих, обусловленных приносом терригенного материала основного состава.

Безуглеродистые разновидности кварцитов характеризуются высокими количествами Mn, Co, Ni, Sr и Pb (табл. 4) по сравнению с метаморфизованными кремниевыми и терригенно-кремниевыми образованиями. Они имеют высокие, превышающие PAAS, содержания легких и тяжелых редкоземельных элементов и, скорее всего, сформировались по кварцевым песчаникам (рис. 8). Вероятным источником сноса для них являлся многократно переработанный гранитный материал. Надо отметить, что кремниевые разновидности кварцитов встречаются и в западной, и в восточной зонах распространения няровейской серии, а терригенные кварциты нами были обнаружены лишь в западной области.

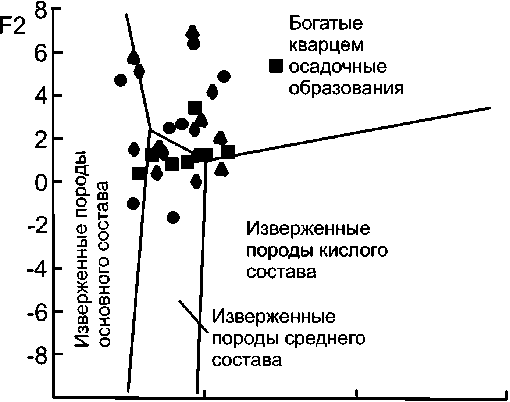

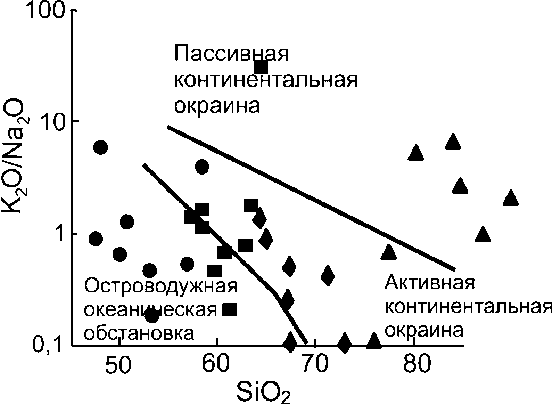

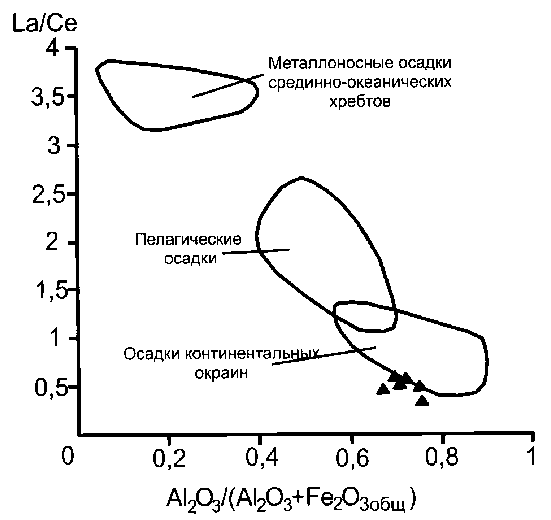

Для выявления геодинамических обстановок формирования терригенных пород использована диаграмма K2O/Na2O - SiO2 [7]. Точки составов породообразующих оксидов метаосадочных пород няровейской серии [11] расположились в различных областях. Точки составов метапелитов занимают область островодужных океанических обстановок (рис. 9), а точки составов метаа-левропелитов и граувакковых и кварцевых метапесчаников попали в поле активной континентальной окраины. Кварциты по терригенно-кремниевым образованиям обнаруживают схожесть в основном с породами пассивной континентальной окраины. По содержаниям Sr, Co и Ga [14] тонкозернистые метаморфические образования и метапесчаники няровейской серии схожи с терригенными образованиями надсубдукционных обстановок, а кремниево-терригенные образования — с породами пассивной континентальной окраины. Сходство составов метатерригенных образований няровейской серии с составом надсубдукционных граувакк, вероятно, обусловлено одинаковым составом материнских пород — в источниках сноса преобладали магматиты и осадки, сформированные в обстановках активной континентальной окраины и островной дуги. На дискриминантной диаграмме La/Ce - Al2O3/(Al2O3+Fe2O3) [17], предназначенной для определения области формирования кремниевых пород, точки составов метаморфизованных кремниевых и терригенно-кремниевых образований няровейской серии располагаются вблизи поля осадков континентальных окраин (рис. 10).

Выводы

Кроме характерных для западной и восточной зон распространения няровейской серии метабазальтов, метатуфов, метапелитов, метаалевропелитов, метакремниевых и метатерригенно-кремниевых образований, в западной зоне встречаются также метаморфизованные кварцевые песчаники, а метаосадочные толщи здесь составляют значительную часть объема серии по сравнению с высокожелезистыми метабазальтами. В восточной зоне метабазальты - высокомагниевые, но в обеих областях они схожи с океаническими образованиями E-MORB. Низкие содержания Nb, Zr и Hf в метабазальтах няровейской серии, а также геохимические особенности метатерригенных пород указывают на предположительно надсубдукционную природу этих образований. Формирование терригенных метамор-фитов происходило за счет разрушения преимущественно богатых кремнием осадочных образований при участии кислых, средних и основных магматических пород зрелой континентальной коры раннепротерозойского возраста. Анализ содержаний и соотношений малых, редких и редкоземельных элементов позволяет предположить, что породы няровейской серии представляли собой образования заду-говых бассейнов. Отложения, распространенные в западной части выходов няровейской серии, сформировались в результате континентального рифтогенеза в окраинно-океанической области, близкой к континентальному склону. Породы восточной зоны образовались позже и представляли собой кору океанического типа задугового бассейна.

Автор выражает благодарность за консультацию профессору д. г-м. н. А. М. Пыстину.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-00146 мол_а, а также при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-17.

Таблица 3. Содержания редких элементов и значений их отношений в континентальной коре различного возраста [15] и в породах няровейской серии, ppm

Table 3. Content of rare elements and their ratios in the continental crust of various ages [15] and in the rocks of nyaroveyskaya series, ppm

|

Возраст верхней континентальной коры, млрд лет Age of upper continental crust, Ga |

Sc |

Y |

Th |

Cr |

Cr/Th |

Cr/Sc |

|

>3.5 |

13.1 |

18 |

7.5 |

286 |

38 |

22 |

|

3.5-2.5 |

12.5 |

20 |

7.9 |

161 |

20 |

13 |

|

2.5-1.8 |

14.5 |

32 |

10.4 |

59 |

5.7 |

4.1 |

|

1.8-1.6 |

14.1 |

32 |

10.4 |

55 |

5.3 |

3.9 |

|

Породы няровейской серии Nyaroveyskaya series |

||||||

|

Метапелиты metapelites |

8.6-16 |

21-31.4 |

5.6-18.4 |

39-90 |

5-6.9 |

1.36-5 |

|

Метаалевропелиты metaaleurolites |

17.6-21 |

40 |

16 |

82.7-99 |

5-6 |

4.1-6 |

|

Метаграувакки metagraywacke |

12.5-21 |

26-38 |

9.5-16 |

70-92 |

5-9.5 |

4.7-7.6 |

|

Апотерригенные кварциты apoterrigenous quarzites |

12.8-20 |

44-46 |

14.7-16.6 |

89.6-91 |

5.6-6.1 |

4.5-7.4 |

Рис. 7. Содержания редкоземельных элементов в метатерригенных образованиях няровейской серии, нормализованные относительно содержания их в хондрите (по [20]). Черные линии — породы западной зоны, серые — породы восточной зоны

Fig. 7. Content of rare earth elements in metaterrigenous formations of nyaroveyskaya series, normalized with respect to their content in chondrites (according to: [20]). Black lines — rocks of the western zone, gray lines — the eastern zone

Таблица 4. Содержания петрохимических компонентов (мае. %), редкоземельных и редких элементов (ppm) в кварцитах няровейекой серии

Table 4. The content of petrochemical components (wt.%), rare-earth and rare elements (ppm) in quartzites of nyaroveyskaya series

|

Ýëåìåíòû Elements |

Óãëåðîäñîäåðæàùèå êâàðöèòû Carbon-containing quarzites |

Áåçóãëåðîäèñòûå êâàðöèòû Non-carbonic quarzites |

||||||

|

Àïîêðåìíèåâûå Aposilica |

Àïîòåððèãåííî-êðåìíèåâûå Apoterrigenous-silica |

Àïîòåððèãåííûå Apoterrigenous |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Í-4-31 |

Í-7-22 |

Í-4-55 |

Í-4-53 |

Í-4-60 |

Í-4-26 |

Í-4-48 |

Í-4-54 |

|

|

SiO2 |

95.65 |

77.23 |

83.31 |

80.14 |

86.64 |

85.87 |

76.77 |

93.78 |

|

TiO2 |

0.21 |

0.46 |

0.22 |

0.26 |

0.21 |

0.25 |

0.68 |

0.27 |

|

Al2O3 |

1.71 |

8.48 |

3.96 |

5.21 |

4.46 |

5.78 |

7.98 |

2.02 |

|

Fe2O3 |

0.19 |

2.07 |

1.26 |

1.84 |

1.41 |

1.67 |

2.92 |

0.70 |

|

FeO |

0.28 |

0.83 |

0.44 |

0.58 |

0.79 |

0.39 |

1.67 |

0.59 |

|

MnO |

0.01 |

0.04 |

0.01 |

0.03 |

0.07 |

0.01 |

0.08 |

0.01 |

|

MgO |

0.25 |

1.43 |

0.37 |

0.73 |

2.45 |

1.35 |

3.17 |

0.40 |

|

CaO |

0.12 |

1.00 |

1.23 |

2.58 |

0.44 |

0.46 |

2.28 |

0.62 |

|

Na2O |

0.08 |

1.68 |

0.13 |

0.16 |

0.66 |

0.21 |

2.29 |

0.18 |

|

K2O |

0.06 |

1.85 |

1.26 |

1.38 |

0.88 |

5.02 |

0.22 |

0.42 |

|

P 2 O 5 |

0.02 |

1.13 |

4.20 |

5.45 |

0.11 |

0.36 |

0.12 |

0.02 |

|

Li |

5.75 |

26 |

29.6 |

18.0 |

9.55 |

14.8 |

24.8 |

28.5 |

|

Be |

0.25 |

1.45 |

1.88 |

1.24 |

0.37 |

1.03 |

0.44 |

1.47 |

|

Sc |

1.14 |

10.8 |

8.96 |

7.30 |

5.11 |

5.35 |

12.8 |

19.9 |

|

V |

83.0 |

184 |

493 |

394 |

120 |

128 |

202 |

277 |

|

Cr |

42.4 |

78.8 |

93.7 |

69.9 |

34.8 |

36.9 |

89.6 |

91.0 |

|

Mn |

15.0 |

430 |

126 |

221 |

648 |

87.9 |

1058 |

1441 |

|

Co |

0.45 |

2.77 |

0.70 |

2.12 |

2.49 |

1.47 |

12.1 |

18.4 |

|

Ni |

3.74 |

10.6 |

11.3 |

25.9 |

8.73 |

12.0 |

24.6 |

38.0 |

|

Cu |

6.05 |

30.0 |

10.2 |

17.7 |

24.2 |

14.9 |

17.1 |

12.7 |

|

Zn |

10.7 |

43.9 |

30.7 |

36.2 |

31 |

34.2 |

50.2 |

61.1 |

|

Ga |

1.99 |

12.1 |

8.34 |

7.86 |

4.97 |

6.41 |

13.0 |

17.5 |

|

Ge |

4.15 |

7.17 |

11.6 |

8.49 |

7.07 |

3.81 |

15.6 |

15.6 |

|

Br |

0.05 |

0.06 |

0.15 |

0.15 |

0.11 |

0.06 |

0.15 |

0.148 |

|

Se |

0.09 |

1.96 |

3.71 |

2.18 |

0.48 |

1.42 |

0.73 |

1.02 |

|

Rb |

15.9 |

48.2 |

47.5 |

66.2 |

16.5 |

47.2 |

9.26 |

71.6 |

|

Sr |

17.2 |

58.5 |

64.4 |

91.4 |

26.2 |

45.6 |

286 |

217 |

|

Y |

7.20 |

26.2 |

31.6 |

30.0 |

17.3 |

16.6 |

45.6 |

43.9 |

|

Zr |

116 |

109 |

235 |

161 |

92.9 |

42.3 |

140 |

163 |

|

Nb |

2.92 |

16.6 |

10.6 |

3.22 |

5.71 |

2.23 |

3.62 |

4.16 |

|

Cs |

0.72 |

1.16 |

2.97 |

3.95 |

0.40 |

3.19 |

0.54 |

3.81 |

|

Ba |

72.9 |

257 |

304 |

237 |

130 |

241 |

90.5 |

285 |

|

La |

18.3 |

9.81 |

25.1 |

12.9 |

17.9 |

23.3 |

50.8 |

49.1 |

|

Ce |

35.2 |

21.9 |

48.6 |

27.8 |

38.2 |

46.4 |

103 |

100 |

|

Pr |

4.03 |

3.00 |

6.19 |

3.53 |

4.79 |

5.67 |

12.1 |

11.64 |

|

Nd |

14.9 |

12.6 |

25 |

14.1 |

18.7 |

22.2 |

48.7 |

44.8 |

|

Sm |

2.91 |

3.26 |

5.38 |

3.26 |

3.60 |

4.33 |

9.86 |

9.45 |

|

Eu |

0.48 |

0.86 |

1.11 |

0.79 |

0.71 |

0.83 |

2.13 |

2.05 |

|

Gd |

2.21 |

3.61 |

5.22 |

3.74 |

3.46 |

3.82 |

9.36 |

8.51 |

|

Tb |

0.29 |

0.61 |

0.89 |

0.66 |

0.55 |

0.62 |

1.41 |

1.32 |

|

Dy |

1.69 |

4.07 |

5.87 |

4.41 |

3.23 |

3.83 |

8.38 |

7.89 |

|

Ho |

0.33 |

0.87 |

1.30 |

0.94 |

0.63 |

0.77 |

1.64 |

1.58 |

|

Er |

0.88 |

2.50 |

3.69 |

2.62 |

1.66 |

1.97 |

4.46 |

4.25 |

|

Tm |

0.13 |

0.38 |

0.57 |

0.39 |

0.24 |

0.28 |

0.65 |

0.62 |

|

Yb |

0.77 |

2.43 |

3.66 |

2.54 |

1.59 |

1.74 |

3.8 |

3.67 |

|

Lu |

0.11 |

0.38 |

0.56 |

0.41 |

0.24 |

0.26 |

0.57 |

0.55 |

|

Hf |

3.04 |

3.05 |

6.55 |

4.23 |

2.59 |

1.21 |

3.72 |

4.09 |

|

Pb |

1.89 |

7.42 |

8.88 |

3.81 |

3.86 |

9.71 |

19.9 |

14.9 |

|

Th |

6.30 |

7.99 |

19.65 |

11.2 |

7.98 |

8.66 |

14.7 |

16.6 |

Примечание. Места отбора проб: 1, 6 — руч. Нярошор, в 4 км выше устья; 2 — северный приток оз. Ингилор; 3, 4, 7, 8 — руч. Графитовый, в 2 км выше устья; 5 — левый приток руч. Ингилоръеган, в 500 м выше от устья притока (5 км южнее оз. Ингилор).

Note. Sampling points: 1, 6 — Nyaroshor stream, 4 km above the mouth; 2 — northern tributary of Lake Ingilor; 3, 4, 7, 8 — Graphitovy stream, 2 km above the mouth; 5 — left tributary of Ingiloregan stream, 500 m above the mouth of the tributary (5 km south of Lake Ingilor).

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Рис. 8. Содержания редкоземельных элементов в кварцитах няровейской серии, нормализованные относительно содержания их в хондрите (по [20]). Черные линии — породы западной зоны, серые — породы восточной зоны

Fig. 8. Content of rare earth elements in quartzites of nyaroveyskaya series, normalized with respect to their content in chondrites (according to [20]). Black lines — rocks of the western zone, gray lines — the eastern zone

Рис. 9. Расположение точек составов метатерригенных пород няровейской серии на идентификационной диаграмме K2O/ Na2O — SiO2 (по [7]). Условные обозначения см. на рис. 5

Fig. 9. Points of compositions of metaterrigenous rocks of nyaroveyskaya series on the identification diagram K2O/Na2O — SiO2 (by [7]). Legend in Fig. 5

Рис. 10. Точки составов метакремниевых пород няровейской серии на диаграмме La/Ce — Al2O3/(Al2O3+Fe2O3общ) (по [17]). Условные обозначения см. на рис. 5

Fig. 10. Points of compositions of metasilica rocks of nyaroveys-kaya series on La/Ce — Al2O3/(Al2O3+Fe2O3gen) diagram (according to [17]). Legend in Fig. 5

Список литературы Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования верхнепротерозойских отложений Няровейской серии

- Великославинский С. Д., Крылов Д. П. Геодинамическая типизация базальтов по геохимическим данным // Геотектоника. 2014. № 6. С. 77-91.

- Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-42-I, II. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 340 с.

- Кемкин И. В., Кемкина Р. А. Геохимические особенности кремней таухинского террейна Сихотэ-Алиня и фациальные обстановки их образования // ДАН. 2014. Т. 455. № 6. С. 687-692.

- Коротеев В. А., Семенов И. В. Влияние конвекционно-спрединговых и мантийно-плюмовых процессов на формирование химического состава базальтов и плутонических пород рифта Палеоуральского океана // Литосфера. 2008. № 5. С. 54-83.

- Ленных В. И. Метаморфические комплексы западного склона Урала // Доордовикская история Урала. 6. Метаморфизм. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 3-38.