Геохимические особенности нижнеордовикских отложений верховья р. Подчерем (Северный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Удоратина О.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (324), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения вещественного состава нижнепалеозойских метатерригенных пород в зоне контакта между рифей-вендским комплексом доуралид и каледоно-герцинским комплексом уралид. Эти отложения являются наиболее перспективным объектом для поисков золотой и редкоземельно-редкометалльной минерализации в северной части Северного Урала. На основе геохимических данных установлено, что формирование слагающих разрез кварцитопесчаников и алевролитов проходило в условиях холодного климата в прибрежно-морской зоне пассивной континентальной окраины. Метаалевролиты и в меньшей степени кварцитопесчаники содержат неизмененную вулканокластику. Алевролиты унаследовали состав и геохимические особенности широко развитых в районе кислых вулканитов саблегорской свиты. Кварцитопесчаники отличаются лучшей сортировкой и зрелостью обломочного материала, а в их составе преобладают продукты размыва древних метаморфических образований. Основным фактором, влияющим на формирование состава отложений, являлось механическое разрушение слабовыветрелых в холодном климате метаморфических и магматических пород. Уровень содержания РЗЭ и характер их распределения типичен для осадочных пород, образованных в мелководных прибрежно-морских условиях при малоамплитудных колебаниях уровня моря. Накопление осадка проходило в бассейне со спокойным гидродинамическим режимом в непосредственной близости от источников терригенного материала.

Метапесчаники, химический состав, обломочный материал, источники сноса, условия осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/149139295

IDR: 149139295 | УДК: 552. | DOI: 10.19110/geov.2021.12.3

Текст научной статьи Геохимические особенности нижнеордовикских отложений верховья р. Подчерем (Северный Урал)

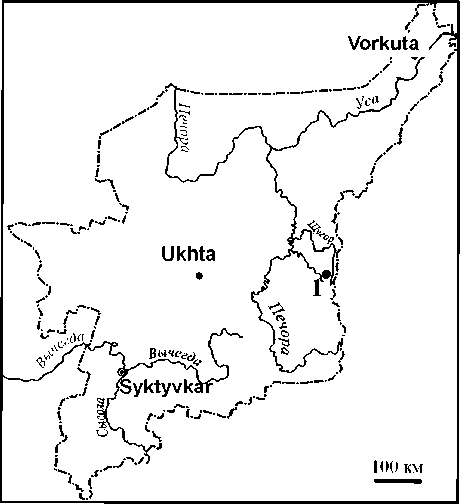

Рис. 1. Схема расположения участка работ (1)

Fig. 1. Layout of work site (1)

Объект и методы исследования

Объектом исследования являются метатерриген-ные породы в основании тельпосской свиты в зоне контакта фундамент/чехол, на вершинах гор Пырва и Редка, являющихся водоразделом между реками Щугор и Подчерем (рис. 1). Описание и опробование отложений проводилось при изучении одноименных редко-металльных аномалий, приуроченных к верхним горизонтам саблегорской свиты.

Петрографический состав песчаников изучался в прозрачных шлифах. Содержания породообразующих оксидов в породах определялись традиционным весовым химическим методом в лаборатории химии минерального сырья ИГ Коми НЦ УрО РАН, содержания рассеянных, редких и редкоземельных элементов определены нейтронно-активационным методом в ГЕОХИ РАН (г. Москва). Интерпретация результатов химических анализов проводилась с использованием индикаторных соотношений и коэффициентов, применяющихся для выяснения условий образования отложений.

Геологическое строение района

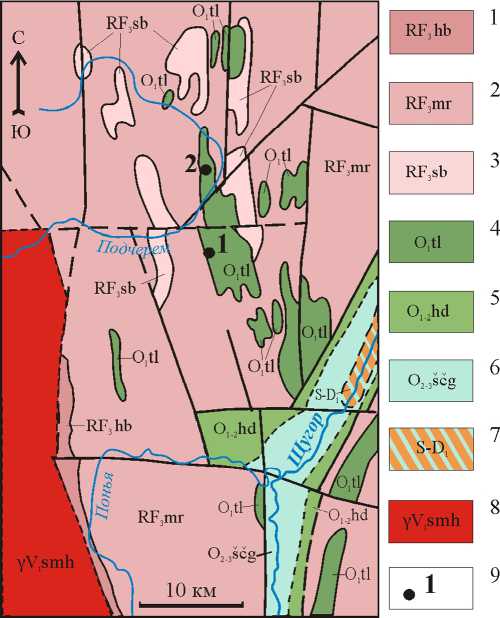

В строении территории принимают участие образования двух структурных этажей – рифейско-вендско-го, сложенного кварцитами и кварцитовидными песчаниками хобеинской (RF3hb) свиты и метаморфизованными вулканическими и пирокластическими породами саблегорской (RF3sb) свиты, и палеозойского в составе тельпосской (O1 tl), хыдейской (O1-2 hd) и що-курьинской (O2-3 ščg) свит (рис. 2). Ранневендские интрузии сальнерско-маньхамбовского ( γ V1smh) комплекса представлены Ильяизским гранитным массивом.

Нижнепалеозойские отложения слагают субмеридиональные полосы и разрозненные участки эрозионного рельефа. Тельпосскими метатерригенными породами сложены вершины гольцов в пределах Поньинской синклинали, ориентированной в субмеридиональном направлении, от нижнего течения 30

Рис. 2. Схематическая геологическая карта верховья р. Подчерем (по [1])

Условные обозначения: 1–3 – верхний рифей: 1 – хобеинская свита: кварциты, песчаники, алевролиты, сланцы, линзы гравелитов и конгломератов; 2 – мороинская свита: алев-росланцы, алевролиты, песчаники с линзами доломитов и мраморов, пластовые тела эффузивов основного состава и их туфов; 3 – саблегорская свита: фельзиты, фельзит-пор-фиры, кварцевые порфиры, альбитофиры, их туфы, сланцы, туффиты; 4–6 – ордовикская система: 4 – нижний отдел, тельпосская свита: метапесчаники, метаалевролиты, сланцы, метагравелиты, кварциты; 5 – нижний-средний отделы, хыдейская свита: сланцы, песчаники, алевролиты, известняки; 6 – средний-верхний отделы: щугорская серия: мраморы, известняки, известковистые сланцы; 7 – силурийская и девонская сиситемы: доломиты, доломитизированные, углисто-глинистые и мраморизованные известняки; 8 – ранневендские гранитные интрузии сальнеро-маньхамбовского гранит-гранодиоритового комплекса – граниты; 9 – участки опробования: 1 – Пырва, 2 – Редка

Fig. 2. Schematic geological map of upper Podcherem Riv. (after [1])

Legend: 1–3 – Upper Riphean: 1 – Khobeinskaya Formation: quartzites, sandstones, aleurolites, shales, lenses of gravelites and conglomerates; 2 – Moroinskaya Formation: siltstones, aleurolites, sandstones with lenses of dolomites and marbles, bedded bodies of basic effusive rocks and their tuffs; 3 – Sablegorskaya Formation: felsites, felsite-porphyries, quartz porphyries, albitophyres, their tuffs, schists, tuffites; 4–6 Ordovician system: 4 – lower section, Telposskaya Formation: metasandstones, metaaleurolites, schists, metagravelites, quartzites; 5 – lower-middle sections, Khideiskaya Formation: shales, sandstones, aleurolites, limestones; 6 – middleupper sections: Shchugorskaya series: marbles, limestones, calcareous shales; 7 – Silurian and Devonian system: dolomites, dolomitized, silty-clayey and marbleized limestones; 8 – Early Vendian granite intrusions of the Salnero-Mankhambovsky granitegranodiorite complex – granites; 9 – sampling sites: 1 – Pyrva, 2 – Redka р. Понья до истоков р. Подчерем (рис. 3). Отложения тельпосской свиты, образующие элювиальные развалы и отдельные скальные выходы высотой до 1.5– 2.0 м, представлены светло-серыми кварцитами и кварцитопесчаниками с прослоями гравелитистых кварцитопесчаников и метаалевролитов.

Литолого-геохимическая характеристика отложений

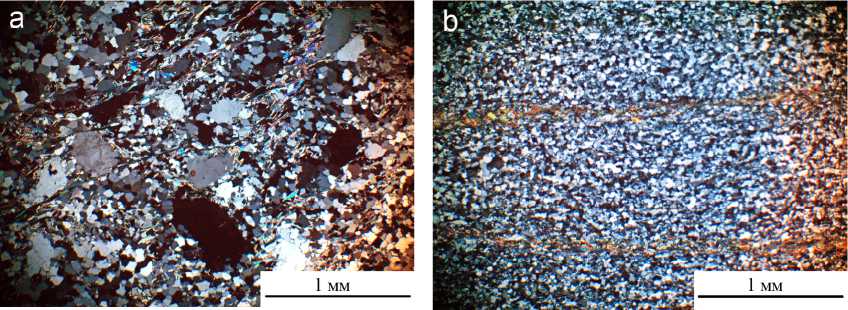

Кварцитопесчаники представлены мелкозернистой (преобладающий размер зерен 0.10–0.25 мм) породой с гранобластовой и бластопсаммитовой структурой и сланцеватой текстурой, обусловленной ориентировкой слюдистых минералов. Чешуйки серицита и хлорита распределены в межзерновом пространстве, а также образуют отдельные слойки (рис. 4, а). В мелкозернистой основной массе располагаются зерна размером 0.3–0.7 мм, составляющие на отдельных участках до 20 % объема породы. Среди крупных обломков преобладает кварц, редко встречаются калиевый полевой шпат, кислый плагиоклаз и обломки пород, представленные микрокварцитами, мелкокристаллическими полевошпат-кварцевыми и кварцевыми породами с микрофельзитовой структурой.

В метаалевролите, имеющем тонкозернистую гра-нобластовую структуру и слоистую текстуру, чередуются алевритовые и слюдистые, сложенные хлоритом и серицитом слойки (рис. 4, b), к которым нередко приурочены цепочки рудных минералов и зерна новообразованного турмалина.

Особенности вещественного состава метатерри-генных пород представлены в табл. 1 и 2 и на соответствующих диаграммах (рис. 5–11), позволяющих провести классификацию, выявить сходства и различия изученных пород, сделать предположения об источниках вещества, климатических и геодинамических условиях формирования их вещественного состава.

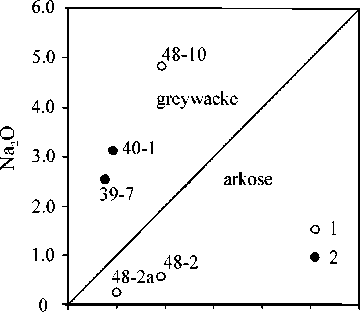

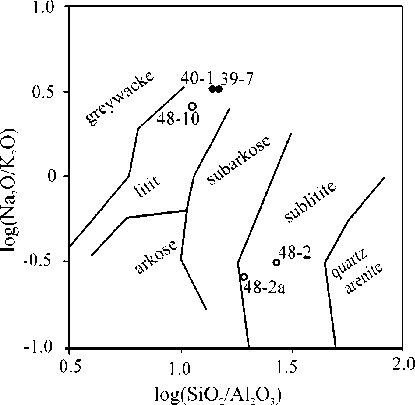

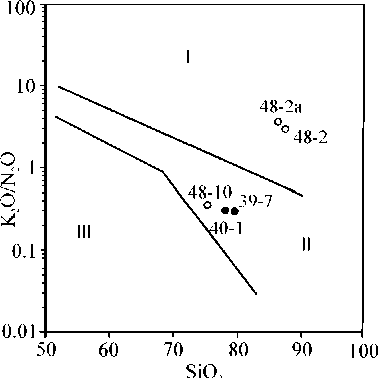

На диаграмме K2O–Na2O [7] фигуративные точки кварцитопесчаников находятся в поле аркозов, а метаалевролитов – в поле граувакк (рис. 5, а). На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Na2O/K2O) [2] точки метаалевролитов попали в поле лититов, а кварцитопесчаники – в поле сублититов (рис. 5, b).

Рис. 3 . Скальный выход кварцитов на вершине г. Пырва

Fig. 3. Quartzite outcrop on the top of Pyrva Mt

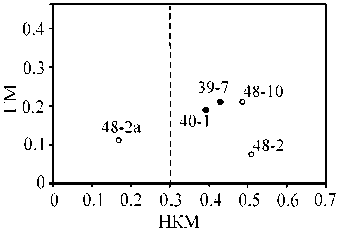

На диаграмме Na2O+K2O–ГМ [7] наблюдается восходящий тренд от наименее слюдистых, практически монокварцевых кварцитопесчаников (обр. 48-2 и 48-2а) к слюдистым алевролитам (обр. 48-10). Кварцитопесчаники попадают в интервалы супер- и нормосилитов, а слюдистые метаалевролиты, в зависимости от содержания слюды – в области нормо- и миосилитов (рис. 6, а). Метаалевролиты и один образец кварцитопесчаника характеризуются значениями нормированной щелочности (НКМ = (Na2O + K2O)/Al2O3), превышающими пороговое значение 0.3, являющееся, по данным Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [7], критерием присутствия в породе неизмененного калиевого полевого шпата, то есть являются породами, содержащими обломочный материал первого цикла выветривания (рис. 6, b).

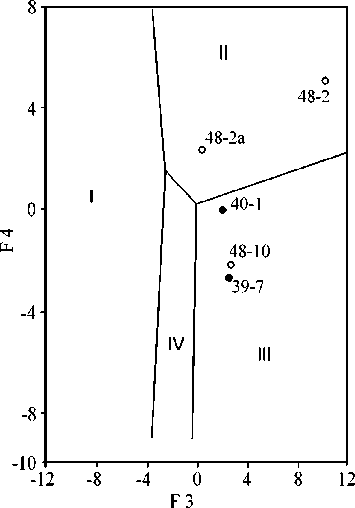

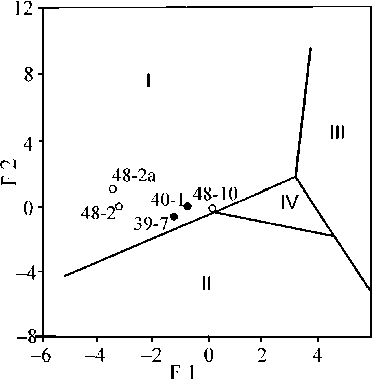

На диаграмме F3–F4 [17], позволяющей установить источники поступления обломочного материала, точки кварцитопесчаников расположены в поле богатых кварцем осадочных образований, а метаалевролиты попали в поле отложений, образованных преимущественно за счет разрушения изверженных пород кислого состава (рис. 7).

Индекс выветривания CIW [12] для кварцитопес-чаников обр. 48-2а составляет 88 и соответствует средней степени разложения исходных пород. Кварцитопес-

Рис. 4. Литологические типы метатерригенных пород: а – кварцитопесчаник, обр. 48-2а; b – метаалевролит, обр. 39-7. Фото с анализатором

Fig. 4. Lithological types of metaterrigenous rocks: a – quartzite sandstone, sample. 48-2a; b – metaaleurolite, sample 39-7. Photo with analyzer

Таблица 1. Содержание породообразующих оксидов (мас. %) и индикаторные соотношения

Table 1. Rock-forming oxide content (wt. %) and reference ratios

|

Компоненты и модули Components and modules |

Пырва / Pyrva |

Редка / Redka |

|||

|

48-2 |

48-2а |

48-10 |

39-7 |

40-1 |

|

|

SiO 2 |

87.5 |

86.67 |

75.39 |

79.68 |

78.2 |

|

TiO 2 |

0.19 |

0.21 |

0.18 |

0.10 |

0.33 |

|

Al2O3 |

4.99 |

7.83 |

13.86 |

10.13 |

10.38 |

|

Fe 2 O 3 |

1.07 |

1.27 |

1.09 |

1.60 |

1.59 |

|

FeO |

0.33 |

0.29 |

0.59 |

0.34 |

2.26 |

|

MnO |

0.016 |

0 |

0.05 |

0.02 |

0.018 |

|

MgO |

0.43 |

0.87 |

0.74 |

0.51 |

0.9 |

|

CaO |

0.51 |

0.34 |

0.27 |

3.12 |

0.29 |

|

Na2O |

0.60 |

0.27 |

4.81 |

2.54 |

3.13 |

|

K 2 O |

1.93 |

1.03 |

1.88 |

0.77 |

0.94 |

|

P 2 O 5 |

0.047 |

0.04 |

0.03 |

0.01 |

0.05 |

|

ппп |

1.61 |

1.18 |

1.10 |

0.78 |

1.84 |

|

Сумма |

99.22 |

100.00 |

99.99 |

99.6 |

99.9 |

|

Na2O+ K2O |

2.53 |

1.30 |

6.69 |

3.30 |

4.10 |

|

НКМ |

0.51 |

0.17 |

0.48 |

0.33 |

0.39 |

|

ГМ |

0.08 |

0.11 |

0.21 |

0.15 |

0.19 |

|

log(Na 2 O/K 2 O) |

-0.50 |

-0.60 |

0.40 |

0.52 |

0.52 |

|

log(SiO 2 /Al 2 O 3 ) |

1.20 |

1.00 |

0.70 |

0.90 |

0.88 |

|

log(Fe2O3общ/K2O) |

-0.30 |

0.10 |

-0.20 |

0.32 |

0.23 |

|

F1 |

-3.1 |

-3.3 |

0.3 |

-1.13 |

-0.66 |

|

F2 |

0.10 |

1.00 |

-0.20 |

-0.65 |

-0.01 |

|

F3 |

10.60 |

0.30 |

3.40 |

-0.00 |

2.06 |

|

F4 |

4.60 |

2.30 |

-1.90 |

-2.29 |

-0.04 |

|

SiO2/Al2O3 |

17.5 |

11.1 |

5.4 |

7.9 |

7.5 |

|

K2O/Na2O |

3.2 |

3.8 |

0.4 |

0.30 |

0.30 |

|

Al2O3/SiO2 |

0.06 |

0.09 |

0.18 |

0.13 |

0.13 |

|

CIA |

55 |

78 |

57 |

49 |

61 |

|

CIW |

72 |

88 |

62 |

51 |

64 |

|

ICV |

1.20 |

0.70 |

0.96 |

1.30 |

1.00 |

|

(Fe+Mn)/Ti |

4.8 |

4.6 |

7.0 |

12.0 |

10.0 |

|

Al/(Al+Fe+Mn) |

0.81 |

0.87 |

0.90 |

0.90 |

1.00 |

|

K 2 O/Al 2 O 3 |

0.39 |

0.13 |

0.14 |

0.08 |

0.09 |

Примечания / Notes:

F1 = 0.303 – 0.447SiO 2 – 0.972TiO 2 + 0.008Al 2 O 3 – 0.267Fe 2 O 3 + 0.208FeO – 3.082MnO + 0.14MgO + 0.195CaO + 0.719Na 2 O – 0.032K 2 O +

+ 7.51P 2 O 5 ;

F2 = 43.57 – 0.421SiO 2 + 1.988TiO 2 – 0.526Al 2 O 3 – 0.551Fe 2 O 3 – 1.61FeO + 2.72MnO + 0.881MgO – 0.907CaO – 0.177Na 2 O – 1.84K 2 O +

+ 7.244 P 2 O 5 [9].

F3 = 30.638TiO 2 /Al 2 O 3 – 12.54Fe 2 O 3общ /Al 2 O 3 + 7.329MgO/Al 2 O 3 + 12.031NaO/Al 2 O 3 + 35.402K 2 O/Al 2 O 3 – 6.382;

F4 = 56.5TiO2/Al 2 O 3 – 10.897 Fe 2 O 3общ /Al 2 O + 30.875 MgO/Al 2 O 3 – 5.404 Na 2 O/Al 2 O 3 + 11.112 K 2 O/Al 2 O 3 – 3.89 [17].

ГМ = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2; НКМ = (N2O + K2O)/Al2O3; ТМ = TiO2/Al2O3 [7];

CIA = 100Al 2 O 3 /(Al 2 O 3 + CaO + Na 2 O + K 2 O) [16];

ICV = (Fe 2 O 3 + K 2 O + Na 2 O + Ca 2 O + Mg 2 O + TiO 2 )/Al 2 O 3 [14]; CIW = 100Al 2 O 3 /(Al 2 O3 + CaO + Na 2 O) [12].

чаники обр. 48-2а и метаалевролиты по значениям этого индекса относятся к породам, образованным за счет накопления слабо- и средневыветрелого обломочного материала (табл. 1)

Значения индекса химического выветривания CIA [16] для кварцитопесчаников составляют 55 (обр. 48-2) и 77 (обр. 48-2а), а для метаалевролитов — 49–61, что характеризует породы в области сноса как слабо- и средне- (обр. 48-2а) выветрелые (табл. 1), образованные в холодном климате. Максимальные значения индекса CIA (78) – у кварцитопесчаника с минимальной суммой содержания щелочей. Индекс изменения состава ICV [11] в кварцитопесчаниках обр. 48-2 и метаалевролитах обр. 39-7 превышает или равняется 1 (обр. 40-1), что характеризует эти отложения как химически незрелые (табл. 1).

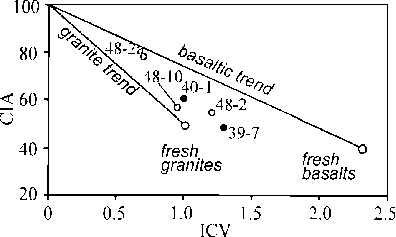

На диаграмме ICV–CIA [14] выделяется расположение точки кварцитопесчаника обр. 48-2а, сложен- 32

ного наиболее выветрелым обломочным материалом, в том числе с участием основных магматических пород, в то время как точки кварцитопесчаника обр. 482 и метаалевролитов расположены ближе к исходным неизмененным гранитам (рис. 8).

Титановый модуль (Fe+Mn)/Ti [4] в интервале 4.8– 12.0 и алюминиевый модуль Al/(Al+Fe+Mn) [10] в интервале 0.8–1.0 характеризуют метатерригенные породы как несодержащие примесь эксгалятивного материала (табл. 1). Значения калиевого модуля K2O/Al2O3 [8] для кварцитопесчаников обр. 48-2 составляет 0.39, что характеризует их как породу, в составе которой значительную часть занимает материал первого цикла выветривания. Кварцитопесчаники обр. 48-2а и метаалевролиты со значениями калиевого модуля от 0.08 до 0.14 по этим показателям относятся к породам, сформированным преимущественно за счет рециклированного материала (табл. 1).

Таблица 2. Редкоземельные и редкие элементы и их соотношения (мас. %)

Table 2. Rare earth and rare elements and their ratios (wt. %)

|

№ обр. / No. of sample Элемент / Element |

48-2 |

48-2а |

48-10 |

39-7 |

40-1 |

|

La |

11.1 |

3.46 |

57.1 |

55.8 |

22.5 |

|

Ce |

20.8 |

8 |

106.5 |

109.6 |

51.1 |

|

Pr |

2.3 |

1.02 |

11.5 |

12.8 |

6.9 |

|

Nd |

8.7 |

4.6 |

44.6 |

52.5 |

31.9 |

|

Sm |

1.62 |

1.19 |

8.47 |

11.7 |

8.46 |

|

Eu |

0.37 |

0.28 |

1.82 |

0.96 |

2.26 |

|

Gd |

2.18 |

1.49 |

10.4 |

14.1 |

10 |

|

Tb |

0.34 |

0.22 |

1.65 |

2.2 |

1.58 |

|

Dy |

1.97 |

1.23 |

9.1 |

12.5 |

8.9 |

|

Ho |

0.44 |

0.27 |

1.98 |

2.72 |

1.94 |

|

Er |

1.23 |

0.7 |

5.52 |

7.4 |

5.45 |

|

Tm |

0.19 |

0.1 |

0.79 |

1.1 |

0.77 |

|

Yb |

1.03 |

0.53 |

4.32 |

5.9 |

4.35 |

|

Lu |

0.17 |

0.081 |

0.68 |

0.96 |

0.67 |

|

Rb |

46.4 |

42 |

41.4 |

14.2 |

35.8 |

|

Cs |

1.79 |

0.64 |

1.27 |

0.41 |

1.02 |

|

Sr |

57 |

48 |

– |

830 |

185 |

|

Ba |

285 |

440 |

790 |

555 |

315 |

|

Sc |

3.14 |

3.22 |

8.15 |

2.09 |

0.81 |

|

Cr |

10.6 |

17.4 |

1.77 |

4.65 |

2.77 |

|

Fe |

1.08 |

1.19 |

0.92 |

1.3 |

2.57 |

|

Co |

2.22 |

5.1 |

1.66 |

0.41 |

0.79 |

|

As |

3.53 |

7.66 |

9.53 |

16.7 |

0.16 |

|

Sb |

0.67 |

0.6 |

0.55 |

1.91 |

4.88 |

|

Hf |

2.08 |

1.87 |

5.81 |

9.56 |

9.19 |

|

Th |

8.17 |

3.7 |

16.2 |

15.8 |

10.5 |

|

U |

1.45 |

0.8 |

0.23 |

0.79 |

2.28 |

|

Br |

0.005 |

0.008 |

0.007 |

0.012 |

0,01 |

|

Ta |

0.63 |

0.66 |

2.16 |

1.89 |

3.48 |

|

Zr |

30 |

40 |

75 |

290 |

200 |

|

Zn |

10 |

2 |

20 |

10 |

50 |

|

Se |

4.2 |

1.7 |

2.6 |

7.0 |

7.4 |

|

∑ REE |

52 |

23 |

264 |

290 |

157 |

|

LREE |

45 |

19 |

230 |

243 |

123 |

|

HREE |

7.6 |

4.6 |

34.4 |

47 |

33 |

|

LREE/HREE |

6.0 |

4.0 |

6.7 |

5.0 |

4.0 |

|

Eu/Eu* |

0.90 |

0.97 |

0.90 |

0.23 |

0.75 |

|

Ce/Ce*UCC |

0.91 |

0.92 |

0.90 |

0.94 |

0.93 |

|

Zr/Hf |

14.4 |

21.4 |

12.9 |

30.33 |

21.76 |

|

La/Yb |

10.8 |

6.5 |

13.2 |

9.46 |

5.17 |

|

Ce/Cr |

9.4 |

1.6 |

64.1 |

23.57 |

18.45 |

|

Co/Hf |

1.1 |

2.7 |

0.3 |

0.04 |

0.09 |

|

Th/Co |

3.7 |

0.7 |

9.6 |

38.54 |

13.29 |

|

Th/U |

5.6 |

4.6 |

70.4 |

20.00 |

4.61 |

|

La/Sc |

3.5 |

1.0 |

7.0 |

26.70 |

27.78 |

|

Th/Sc |

2.6 |

1.1 |

2.0 |

7.56 |

12.96 |

|

Cr/Th |

1.3 |

4.7 |

0.1 |

0.29 |

0.26 |

|

Yb/Th |

0.1 |

0.1 |

0.3 |

0.37 |

0.41 |

На диаграмме SiO2–K2O/Na2O [17] фигуративные точки кварцитопесчаников расположены в поле пород, образованных в условиях пассивной континентальной окраины (рис. 9, а), а точки метаалевролитов – в поле пород, образованных в условиях активной континентальной окраины. Расположение точек на этой диаграмме коррелируется с классификационными диаграммами (рис. 5) – в поле активной континентальной окраины попали точки, соответствующие грауваккам (лити-там), а в поле пассивной контаинентальной окраины – аркозам (сублититам). На диаграмме F1–F2 все точки располагаются в поле пород, образованных в условиях пассивной континентальной окраины, при том что точка, соответствующая рассланцованным метаалевролитам образца 48–10, лежит вблизи границы этого поля (рис. 9, b). Такое распределение точек на диаграммах для диагностики геодинамических условий образования отложений обусловлено присутствием в составе обломочного материала слабовыветрелых преимущественно кислых магматических пород, что нашло подтверждение на диаграммах F3–F4 (рис. 7) и ICV–CIA (рис. 8), характеризующих состав источников питания.

a

b

О 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

К,0

Рис. 5. Классификационные диаграммы: a – K2O – Nа2O; b – log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) (по [2]). Поля: граувакки, аркозы (a); граувакки, литит, субаркоз, аркоз, сублитит, кварцевый аренит (b)

Fig. 5. Classification diagrams: a – K2O – Na2O; b – log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) (after [2]). Fields: greywacke, arkose (a); greywacke, litite, subarkose, arkose, sublitite, quartz arenite (b)

a

О 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Na-O + К2О

b

Рис. 6. Модульные диаграммы: a – ГМ–(Na2O + K2O); b – ГМ–НКМ (по [7]). Поля: нормосиаллит, гипосиаллит, миосиаллит, нормосиллит, суперсиллит, гиперсиллит (a)

Fig. 6. Modular diagrams: a – ГМ–(Na2O + K2O); b – ГМ–НКМ (after [7]). Fields: normosialite, hyposialite, myosialitis, normosilite, sypersilite, hypersilite (a)

Рис. 7. Положение точек составов песчаников на диаграмме F3–F4 (по [17]). Поля: изверженные породы основного состава (I), богатые кварцем осадочные образования (II), изверженные породы кислого состава (III), изверженные породы среднего состава (IV)

Fig. 7. Position of points of sandstone compositions on F3–F4 diagram (after [17]). Fields: basic igneous rocks (I), quartz-rich sedimentary formations (II), felsic igneous rocks (III), igneous rocks of intermediate composition (IV)

Рис. 8. Положение фигуративных точек песчаников на диаграмме ICV–CIA (по [14]). Поля: гранитный тренд, базальтовый тренд, свежие граниты, свежие базальты

Fig. 8. Position of figurative points of sandstones on ICV–CIA diagram (after [14]). Fields: granite trend, basaltic trend, fresh granites, fresh basalts

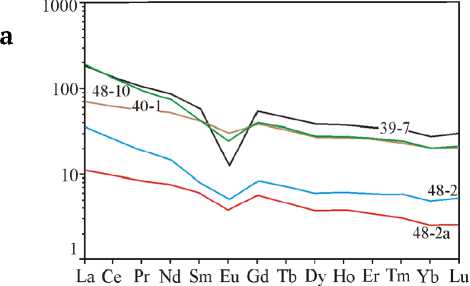

Максимальные содержания РЗЭ отмечаются в рас-сланцованных слюдистых метаалевролитах (табл. 2), а минимальные – в кварцитопесчаниках обр. 48-2а, характеризующихся наименьшей слюдистостью. В изученных образцах отмечается обычное для осадочных пород преобладание легких лантаноидов (соотношение LREE/HREE составляет 4–6).

Графики распределения содержаний РЗЭ, нормированные по хондриту, однотипны и имеют чуть более крутой наклон в области легких редких земель, которые во всех изученных образцах преобладают над тяжелыми (рис. 10, а). Наиболее ярко проявленный европиевый минимум наблюдается в рассланцованых метаалевролитах обр. 39-7. Значение соотношения Eu/Eu*, где Eu/Eu*= EuN/((SmN + GdN)/2), отражающее интенсивность европиевого минимума, для этого образца составляет 0.23, а для остальных находится в интервале 0.75–0.97, что близко к средним значениям этого коэффициента в осадочных породах, образованных за счет размыва докембрийских кристаллических пород и магматических образований, не претерпевших существенных преобразований в континентальной коре [6].

Соотношение Ce/Ce*UCC, где Ce/Ce*=CeN/((LaN + + PrN)/2), нормированное по континентальной коре, характеризует расстояние от серединно-океанических хребтов, составляет 0.90–0.94 и соответствует отложениям, сформированным на большем удалении от них в прибрежно-морских окраинно-континентальных условиях [6, 15]. Значения этого показателя в кварцитопесчаниках и метаалевролитах изменяются незначительно, что свидетельствует о постоянстве состава материнских пород в областях размыва.

Отражающее баланс кислых и основных пород в источниках сноса соотношение La/Yb изменяется от 5.17 до 13.2 и соответствует породам, образование которых проходило при преобладании продуктов разрушения вулканитов кислого состава.

Соотношение Zr/Hf в кварцитопесчаниках и метаалевролитах г. Пырва (12.9–14.4) характерно для морских слабосортированных отложений, образованных за счет размыва преимущественно кислых магматических пород, а значение этого параметра в образцах г. Редка может указывать на присутствие в этих поро- a

Рис. 9. Положение фигуративных точек составов песчаников на диаграмме:

a – SiO 2 –K 2 O/Na 2 O (по [17]); b – F1–F2 (по [9]). Поля: пассивная континентальная окраина (I), активная континентальная окраина (II), океаническая островная дуга (III), континентальная островная дуга (IV)

Fig. 9. Position of figurative points of sandstone compositions on the diagram:

a – SiO 2 –K 2 O/Na 2 O (after [17]); b – F1–F2 (after [9]). Fields: passivian continental margin (I), active continental margin (II), oceanic island arc (III), continental island arc (IV)

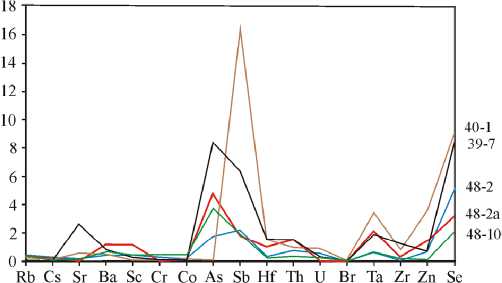

Рис. 10. Нормированные на хондрит (по [5]), спектры распределения содержаний РЗЭ (а) и содержания элементов-примесей (b), нормированных на континентальную кору (по [18])

b

Fig. 10. Chondrite-normalized (after [5]) REE plots (а) and contents of impurity elements (b), normalized to continental crust (after [18])

дах незначительного количества продуктов размыва основных вулканитов.

Значения индикаторных соотношений Ce/Cr, Cr/Th, Ce/Cr, La/Sc, Yb/Th и Th/Co имеют очень широкий диапазон, связанный с низкой степенью химического выветривания материнских пород, и также предполагают их смешанный состав. Отношение Th/U в квар-цитопесчаниках составляет обычные для мелководноморских отложений первые проценты, а в метаалевролитах достигает 70, что можно объяснить присутствием тория в слюдах, унаследованных из гранитов.

На спайдер-диаграмме, иллюстрирующей распределение элементов-примесей, образцы кварцитопес-чаников и метаалевролитов близки по содержанию большинства элементов (рис.10, b), а невысокие количества малоподвижных Zr, Hf и Sc являются результатом слабого химического выветривания материнских пород.

Обсуждение результатов и выводы

Проведенное изучение литолого-геохимических особенностей метатерригенных образований, слагающих основание нижнепалеозойской тельпосской свиты в верховье р. Подчерем, позволило установить, что формирование вещественного состава кварцитопес-чаников проходило за счет размыва и переотложения преимущественно метаосадочных пород фундамента, а для метаалевролитов основным источником терригенного материала являлись не подвергшиеся химическому выветриванию подстилающие кислые вулканиты саблегорской свиты.

Метаалевролиты и в меньшей степени кварцито-песчаники содержат неизмененную вулканокластику, при этом кварцитопесчаники отличаются лучшей сортировкой и зрелостью обломочного материала. Подтверждением различий в степени зрелости является достаточно широкий диапазон значений модуля ICV (0.7–1.3). В геохимических особенностях метаалевролитов г. Редка прослеживается влияние источника основного обломочного материала, что подтверждается значениями соотношения Zr/Hf.

Различия в содержании как породообразующих оксидов, так и РЗЭ вызваны гидродинамическими и палеогеографическими условиями осадконакопления – песчаники формировались в обстановке с активной гидродинамикой, сланцы – в условиях со слабой гидродинамикой. Преобладание в составе метапесчаников устойчивых к выветриванию обломков кварца и кварцитов свидетельствует о том, что основным источником питания служили метаосадочные породы фундамента. Основным фактором, формирующим состав таких отложений, является механическое разрушение слабовыветрелых в холодном климате метаморфических и магматических пород.

Уровень содержаний РЗЭ и характер их распределения в метапесчаниках контролируются источниками сноса и палеогеодинамическими условиями образования отложений и типичны для осадочных пород, образованных в мелководных прибрежно-морских условиях при малоамплитудных колебаниях уровня моря. Известно, что в распределении фациальной зональности палеозойских отложений на западном склоне Урала важную роль играли субмеридиональные горст- 36

грабеновые палеоструктуры рифтогенного этапа ура-лид [3]. Накопление песчано-алевритовой толщи могло происходить в условиях опущенного блока фундамента в непосредственной близости от источников питания, в результате чего терригенные породы максимально унаследовали их геохимические особенности.

Список литературы Геохимические особенности нижнеордовикских отложений верховья р. Подчерем (Северный Урал)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000. Серия Северо-Уральская. Лист P-40-VI (гора Тэлпозиз). Объяснительная записка. М., 1999, 144 с.

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с.

- Пучков В. Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. М.: Наука, 1979. 260 с.

- Страхов Н. М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. М.: Наука, 1976. 300 с.

- Тейлор С. Р., Мак-Леннан С. М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.

- Шатров В. А. Редкоземельные элементы в породах нижнепротерозойской железисто-кремнисто-сланцевой формации Криворожского бассейна: применение для реконструкции условий образования // Вестник ВГУ. Серия геология. 2006. № 2. С. 117-125.

- ЮдовичЯ. Э., КетрисМ. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 742 с.

- Bhatia M R. Plate tectonic and geochemical composition of sandstones // The Journal of Geology. 1983. V. 91. № 6. P. 611-627.

- Bostrom K. The origin and fate of ferromanganoan active ridge sediments // Stockholm Contrib. Geol. 1973. V. 27. No. 2. P. 148-243.

- Cox R., Lowe D. R. Controls of sediment composition on a regional scale: a conceptual review // J. Sed. Res. 1995. V. 65. P. 1-12.

- Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering // Sed. Geol. 1988. V. 55. No. 3/4. P. 319-322.

- Herron M. M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log date // J. Sed. Petrol. 1988. V. 58. P. 820-829.

- Lee Y. I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongann Supergroup, Korea // Sedimentary Geology. 2002. V. 149. P. 219-235.

- Murray R. W., Buchholtzten Brink M. R., Brumsack H. J. et al. Rare earth elements in Japan Sea sediments and diagenetic behaviour of Ce/Ce*: results from ODP Leg 127 // Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991. Vol. 55. Is. 9. P. 2453-2466. DOI: 10.1016/0016-7037(91)90365-C

- Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature, 1982. V. 299. P. 715-717.

- RoserB. P., Korsch R. J. Determination of tectonic setting of sandstone_mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio // The Journal of Geology. 1986. V. 94. № 5. P. 635-650.

- Wedepohl K. H. The composition of the continental crust // Geochimica. Cosmochimica. Acta. 1995. Vol. 59, No. 7. P. 1217-1232.