Геохимические особенности распределения макроэлементов в почвах ненарушенных ландшафтов Среднего Урала (на примере заповедника “Басеги”)

Автор: Самофалова И.А., Рогова О.Б., Лузянина О.А., Савичев А.Т.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 85, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены геохимические особенности горных почв Среднего Урала на примере хребта Басеги. Рассчитаны и проанализированы геохимические коэффициенты накопления, внутрипочвенного выветривания, элювиирования и окисления. Показано, что процессы почвообразования на г. Северный Басег не приводят к отчетливой дифференциации профиля по содержанию тех или иных макроэлементов. Уровень концентрации элементов в ландшафтах увеличивается от элювиальных ландшафтов к трансаккумулятивным, что определяется возрастающей ролью латерального распределения концентраций химических элементов в горных экосистемах. Это подтверждается рассчитанными коэффициентами накопления, а также приведенными результатами кластерного анализа, показывающими, что в почвах горно-лесного пояса больше Al, Fe, K, Ca, Mg, Mn по сравнению с почвами гольцово-подгольцового и субальпийского поясов. Анализом оригинальных данных и литературных источников подтверждено, что решающее влияние на формирование почвенного покрова горной части западного макросклона Среднего Урала оказало изменение климата в позднем голоцене.

Элементы, валовой состав, геохимические коэффициенты, заповедник, горные почвы, ненарушенные ландшафты

Короткий адрес: https://sciup.org/14313675

IDR: 14313675 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2016-85-57-76

Текст научной статьи Геохимические особенности распределения макроэлементов в почвах ненарушенных ландшафтов Среднего Урала (на примере заповедника “Басеги”)

Почвенный покров горных территорий в целом исследован в меньшей степени, чем равнинных. В горных странах, в силу резкого варьирования всех основных факторов почвообразования (по В.В. Докучаеву и И.П. Герасимову) на сравнительно небольших площадях), один тип почв резко переходит в другой, и весь почвенный покров значительно более пестрый, чем на равнинах (Добровольский и др., 1990, 2000, 2002; Владыченский 1998; Вла- дыченский и др., 2004; Жангуров и др., 2012) . Это находит отражение в системе как вертикальной, так и горизонтальной зональности. В каждом вертикальном поясе процессы выветривания и почвообразования протекают с разной интенсивностью, что способствует формированию специфической геохимической обстановки и провинциальных особенностей почвенного покрова (Урушадзе, 1979; Карпачевский и др., 1997, 2012; Владыченский, 1998; Владыченский и др., 2004; Молчанов, 2008; Дымов и др., 2011, 2014; Борисова, 2012) .

В настоящее время изучение уральских почв ведется, в основном, на Северном Урале (Титова, Горячкин, 2010; Дымов и Жангуров, 201 1Семиколенных и др., 2013; Почвы и почвенный покрова…, 2013) .

Почвенные исследования в заповеднике “Басеги” начались Г.Н. Канисевым (1964; Летопись природы…, 1992) , в 2000 г. интерес к почвам заповедника проявили специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова в составе комплексной экспедиции изучения ландшафтов особо охраняемой территории (Замесова и др., 2003) . Морфологические исследования почв проводились Л.В. Кульковой с 2007 по 2012 гг., ей составлена почвенная карта территории заповедника (Кулькова, 2012) . Начиная с 1994 г. Е.А. Ларионовой и Е.А. Ворончихиной (2003) велись детальные экологогеохимические исследования почвенного покрова.

И.С. Копыловым (2011) изучались геохимические особенности Западного Урала и Приуралья, в том числе горная часть, включая территорию заповедника “Басеги”. Автор выделяет данный район как природную аномальную литогеохимическую зону по элементам: Ga, PB, Zn, Mn, Cr, Ti, Cd, Zr.

Цель исследований – изучить геохимические особенности содержания ряда макроэлементов (включая Cr) в горных почвах ненарушенных ландшафтов Среднего Урала на примере ООПТ Государственного природного заповедника “Басеги”, в течение многих лет сохраняющего биоразнообразие горных экосистем.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на территории заповедника “Басе-ги” в 2011–2013 гг., в границы которого входит хребет Басеги, вытянутый в меридиональном направлении. Хребет находится (между 58°50′ и 60°00′ с.ш.) на западных отрогах Уральских гор в восточной части Пермского края и имеет хорошо выраженные вершины: Северный Басег (951.9 м над ур. м.), Средний Басег (994.7 м над ур. м.), Южный Басег (851 м над ур. м.). Самая низкая точка в заповеднике находится в районе устья р. Коростелевка (314 м над ур. м.). Горная полоса относится к области грядово-останцового низкогорья Среднего Урала (Воскресенский, 1980) .

В геологическом строении территории заповедника “Басеги” принимает участие сложный и многообразный комплекс метаморфизированных, терригенных, вулканогенных и интрузивных образований протерозойского, девонского и кембрийского возраста, перекрытый маломощным чехлом рыхлых четвертичных отложений (Ушков и др., 1989) . Хребет Басеги сложен осадками басег-ской серии, подразделяющейся на ослянскую, щегровитскую, фе-дотовскую и усьвинскую свиты (Младших, 1966) . Преимущественным развитием в составе серии пользуются филлитизиро-ванные сланцы, филлиты и кварцито-песчаники с преобладанием кварца в составе (Геология СССР…, 1969) .

Минералогический состав горных почв Пермского края изучали Михайлов, Градусов, 1969 (по Фирсовой, 1977) , Главатских (1977). Л.К. Главатских описывала, что он представлен смешано-слойными образованиями слюда-смектитового, хлорит-смектитового ряда, хлоритом и коалинитом. При этом для гумусового горизонта она отмечала обеднение минералами с набухающими пакетами и некоторое увеличение содержания хлорита, кварца и полевых шпатов.

Климат холодный и влажный, с проявлением континентальности. Западные и северо-западные воздушные массы атлантического воздуха богаты влагой (700–800 мм/год), которая выпадает в виде осадков, приуроченных, прежде всего, к западному склону хребта (Климат и гидрография,.,, 2016), что сказалось на характере дифференциации почвенного покрова территории (Шоба и др., 2014).

По зональному распределению растительного покрова территория находится в подзоне средней тайги бореально-лесной зоны с уникальным сочетанием элементов европейской и сибирской бореальной флоры. На хребте Басеги выражена высотная поясность, представленная горно-лесным, подгольцовым (субальпийским), горно-тундровым (гольцовым) поясами (Горчаковский, 1975) .

Ландшафтно-геохимическая структура района исследований четко дифференцирована в соответствии с высотной поясностью.

Элювиальные ландшафты выражены на высоте 800 м над ур. м. и более, они представлены каменистыми, кустарничковыми, травяно-моховыми тундрами. На вершинах хребта Басеги распространены элювиальные отложения гольцовой зоны, представленные глыбово-щебнистыми россыпями кварцитов и кварцито-песчаников, сцементированные песчано-глинистым мелкоземом. Мощность отложений - 0.5-2.5 м.

Транзитные ландшафты с субальпийскими лугами включают три высотно-растительных подпояса: парковое редколесье, луговое разнотравье, криволесье. Четвертичные отложения мощностью 3-5 м верхнего и современного звеньев представлены суглинками с обильным щебнем, крупноглыбовым материалом, мелкоземом со щебнем. Они характерны для довольно крутых, в настоящее время залесенных склонов, на которых в эпоху североуральского оледенения имели место и гравитационное перемещение материала, и делювиальный снос, и процессы солифлюкции.

Нижние части склонов - трансаккумулятивные ландшафты (горно-лесной пояс) до высоты 450-600 м над ур. м.- покрывает темнохвойная тайга с густым травянистым покровом. Делювиальные наносы подстилаются отложениями серебрянской серии. В составе серии развиты тиллитовидные конгломераты, сланцы углисто-слюдисто-кварцевые, глинистые, фосфатизованные или магнит-гематитовые, песчаники полевошпат-кварцевые с прослоями известняков, доломитов (Ушков и др., 1989; Геология СССР,,,, 1969) .

По более пологим склонам (южному, восточнму) трансаккумулятивные ландшафты имеют более высокую границу, поднимаясь почти до самых вершин.

Маршрутные исследования сочетали с использованием методов почвенных ключей и катен. Почвенные разрезы заложены на горе Северный Басег, в пределах данной ландшафтногеохимической макрокатены (абсолютная высота 950–315 м над ур. м.), где наиболее полно представлены высотно-растительные пояса горной части Среднего Урала. Использовали классификацию почв России (Классификация …, 2004; Полевой определитель почв, 2008) . Основные свойства почв (pH Н 2 О, рН KCl, гидролитическая кислотность Нг, содержание органического углерода С орг , содержание обменных Ca и Mg) определены по общепринятым методикам. Валовое содержание K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Si, P, S, Ti и Cr определено в 12-и разрезах методом рентгенофазового анализа на приборе “РеСпект” в лаборатории физико-химии почв Почвенного института им. В.В. Докучаева. Геохимические коэффициенты рассчитывали по (Перельман, Касимов, 1999; Орлов, Садовникова, 2005; Родионова, 2012; Околелова и др., 2014; Sandler et. al., 2012) . Обработку данных проводили методом парных корреляций и кластерным анализом (Microsoft Excel и Statistica 6.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Территория заповедника уникальна в отношении почв, которые отнесены к четырем отделам постлитогенного почвообразования: альфегумусовых (разр. 18), структурно-метаморфических (разр. 15, 17, 19, 26, 27, 30, 32), органо-аккумулятивных (разр. 28, 29), глеевых (разр. 31, 24). Диагностику типов и подтипов прове-дили по наличию в профиле соответствующих диагностических генетических признаков, материалы опубликованы ранее (Самофалова и др., 2012, 2014а, 2014б, 2015; Samofalova, 2012, Шоба и др. 2014; Лузянина, 2016) . Общими морфологическими характеристиками горных почв признаны: укороченный профиль, слабо выраженная дифференцированность генетических горизонтов. Морфологические признаки оподзоленности не выявлены, окраска горизонтов буроватая, коричневатая.

Установлен следующий порядок вертикальных почвенных зон на склонах горы Северный Басег (Шоба и др., 2014) :

-

– почвы элювиальных типов ландшафта представлены лито-земами (755–930 м над ур. м.), петроземами и подбурами (930– 950 м над ур. м.);

-

– транзитных – органо-аккумулятивными (субальпийскими горно-луговыми почвами по Классификации почв (1977), (570– 760 м над ур. м.), приуроченными преимущественно к склонам южной и восточной экспозиции;

-

– трансаккумулятивных – буроземами (315–655 м над ур. м.).

Общие свойства почв характеризовались физикохимическими показателями. Содержание органического вещества в исследованных почвах колеблется в пределах от 3.2 до 4.1% от массы почвы (таблица). В почвах, формирующихся на высоте более 600 м над ур. м., гумусовый профиль характеризуется растянутостью за счет большей продуктивности субальпийских фитоценозов и фульфатного состава гумуса. В почвах паркового редколесья и горно-лесного пояса (разр. 27, 15, 19, 24, 26) с глубиной количество органического вещества уменьшается более резко.

Почвы имеют кислую реакцию среды (pH Н 2 О), характеризуются высокой обменной кислотностью (рН KCl), которая варьирует от 3.01 до 3.97. Такие закономерности изменения показателей кислотности в пределах почвенного профиля говорят об интенсивном протекании в этих почвах процессов трансформации минералов, сопровождающихся активным высвобождением алюминия и протонов (Соколова и др., 2012) . Ранние исследования (Самофалова, Лузянина, 2014) подтвердили обусловленность величины рН KCl высоким содержанием обменного алюминия. Установлено, что в почвах на сланцах, которые легко подвергаются физической дезинтеграции, содержание Al 3+ больше (Иванова, 1949) .

Почвы характеризуются высокой величиной гидролитической кислотности Нг (в верхних горизонтах она колеблется в пределах 8.8–25.2 мг-экв/100 г). Наибольшие показатели Нг отмечаются в органогенно-аккумулятивном горизонте. Вниз по профилю величина гидролитической кислотности снижается. Носителями такой кислотности, по Т.А. Соколовой, являются поверхностные гидроксильные группы, способные отдавать протон в определенном интервале рН и приуроченные к минералам гидроксидов железа и алюминия, аллофанам, боковым сколам глинистых минералов.

Б.П. Градусов (2000) обращает внимание на подобные минералогические закономерности как характерные для горных почв хло-рит-смектитового состава.

Отмечается четко выраженная пространственная закономерность в распределении величины потенциальной кислотности – наибольшие величины отмечены для почв северного, северозападного и западного склонов, а также для вершины Северного Басега. Это можно связать с возрастной неоднородностью почвообразующих пород склонов разных экспозиций и историей развития горных ландшафтов в голоцене (Шоба и др., 2014) . По высотным поясам закономерностей в изменении кислотности не выявлено (Самофалова, Лузянина, 2014) .

Почвы резко различаются по содержанию обменных Ca и Mg (от 0.1 до 22.3 мг-экв/100 г почвы в верхних органогенных горизонтах). В ряде случаев содержание этих катионов возрастает в породе и переходном горизонте.

Основной фон почвенного покрова заповедника “Басеги” составляют буроземы, поэтому ведущим процессом является бу-роземообразование (Лузянина, 2016) . Развитие буроземов протекает под влиянием процесса оглинивания. Текстурная дифференциация горно-луговых почв выражена слабо. Среди исследуемых почв преобладают почвы суглинистого и глинистого гранулометрического состава. В транзитных ландшафтах (разр. 31, 28, 17) гранулометрический состав более легкий; в трансаккумулятивных (разр. 26, 19) – более тяжелый. Оглинивание выражается в том, что в профиле идет накопление илистых частиц, а, следовательно, и вторичных глинистых минералов (Фирсова, 1977) . В почвах Урала (Михайлов, Градусов, 1969, цит. по Фирсовой, 1977) в минералогическом составе илистых фракций присутствуют различные глинистые образования, в том числе смешанослойные, а также тонкодисперсные мусковит-серициты, парагониты. Смешано-слойные образования представлены, главным образом, неупорядоченными слюда-смектитами и хлорит-смектитами.

Валовой состав почв и характер профильного распределения элементов – важные диагностические признаки процессов, происходящих в почве. Полученные экспериментальные данные под-

|

Характеристика почв заповедника “Басеги” |

|||||||||

|

Г оризонт, глубина, см |

Физико-химические свойства |

SiO2 |

АЮз |

РегОз |

В КгО |

||||

|

pH |

C opr, % |

Ca2++ +Mg2+ МГ-ЭКВ |

Hr /100 г |

||||||

|

KC1 |

H2O |

||||||||

|

ВНР, А-24 |

3.64 |

4.25 |

3.6 |

21.4 |

9 22.1 |

ЛЮВЙ ’азр. li 67.26 |

АЛЫ-Г ?,950й 14.67 |

НЕ ЛА тнадур 4.69 |

НДША ■ м, Су 2.03 |

|

ВРап, 24-41 |

3.88 |

4.42 |

1.7 |

17.1 |

17.3 |

66.84 |

15.09 |

4.52 |

1.95 |

|

AYi, 13-23 |

3.01 |

4.07 |

4.1 |

2.7 |

20.7 |

ТРАН Try.3 68.67 |

ЗИТН1 3,9001 11.45 |

ЛЕ ЛА1 г наду[ 3.40 |

ТДША х м, бу tM |

|

А¥г, 23-32 |

3.45 |

4.16 |

3.8 |

0.7 |

22.2 |

66.18 |

12.41 |

5.09 |

1.82 |

|

ВМ, 32-50 |

3.91 |

4.48 |

1.5 |

0.5 |

13.3 |

69.69 |

13.28 |

4.11 |

1.77 |

|

С,50-75 |

3.95 |

4:58 |

1.6 |

1.9 |

12.4 |

74.28 |

13.64. |

3.84 |

1.81 |

|

О, 6-9 |

3.18 |

4.25 |

3.6 |

0.1 |

8.8 |

Разр. 80.38 |

31,743 6.64 |

мнад 0.93 |

ур. М, Г 0.98 |

|

G, 9-22 |

3.34 |

4.21 |

1.3 |

1.5 |

2.9 |

82.61 |

9.22 |

1.64 |

1.19 |

|

C-Gf, 22-33 |

3.16 |

4.25 |

1.0 |

— |

9.9 |

76.99 |

11.85 |

3.39 |

1.67 |

|

AYi, 5-9 |

3.50 |

4.01 |

4.0 |

2.5 |

16.2 |

Раз 61.33 |

р. 32, 6 14.67 |

91 МНЕ 8.02 |

Д ур. ь 2.67 |

|

AY2,9-22 |

3.77 |

4.18 |

2.6 |

1.1 |

13.9 |

61.51 |

15.34 |

8.23 |

2.66 |

|

AYf, 22-37 |

3.80 |

4.48 |

2.3 |

2.7 |

13.2 |

61.70 |

16.24 |

8.53 |

2:7 |

|

ВМ, 37-58 |

3.84 |

4.60 |

1.5 |

1.5 |

13.2 |

63.56 |

16.05 |

8.19 |

2.60 |

|

С,58-68 |

3.97 |

4.80 |

0.4 |

1.7 |

11.0 |

65.11 |

16.84 |

8.01 |

2.69 |

|

AYi, 3-8 |

3.53 |

4.67 |

3.4 |

5.0 |

Разр 15.0 |

. 29, 61 59.01 |

Змна, 14.46 |

дур. м, 7.14 |

темнот 2.40 |

|

AY2, 8-18 |

3.58 |

5.0 |

4.6 |

4.2 |

15.3 |

61.20 |

14.92 |

7.35 |

2.59 |

|

AYm, 18-74 |

3.75 |

4.70 |

2.3 |

0.9 |

15.7 |

62.11 |

15.60 |

7.72 |

2.47 |

|

AYan, 112 |

3.80 |

.5.09 |

3.7 |

17.8 |

P 10.3 |

азр. 27, 63.10 |

590 м 16.11 |

надур. 6.14 |

м, бурс 2.29 |

|

AYg, 12-26 |

3.71 |

5.39 |

1.8 |

15.3 |

9.7 |

66.03 |

15.52 |

6.65 |

2.41 |

|

В Mg, 26-57 |

3.83 |

5.60 |

0.2 |

16.9 |

3.8 |

66.74 |

13.98 |

7.13 |

2.32 |

|

Cf,g, 57-67 |

3.84 |

5.67 |

0.1 |

22.3 |

3.8 |

66.38 |

15.07 |

7.59 |

2.45 |

|

AY, 4-13 |

— |

— |

— |

— |

— |

Р.17, 58.82 |

590 mi- 13.70 |

адур. 5.82 |

я, буро 2.08 |

|

AYm, 13-23 |

— |

— |

— |

— |

— |

59.38 |

14.37 |

6.40 |

2.17 |

|

BMi, 23-32 |

— |

- |

— |

— |

— |

67.66 |

14.91 |

5.69 |

2.29 |

|

BM?„ 32-46 |

— |

— |

— |

— |

— |

69.56 |

14.57 |

5.41 |

2.28 |

|

C.46-56 |

- |

— |

— |

— |

— |

68.57 |

15.56 |

5.62 |

2.41 |

|

AY, 10-14 |

3.44 |

4.63 |

3.5 |

8.5 |

Раз 15.0 |

р. 15,5 71.45 |

77 мне 12.51 |

щур. м 5.02 |

, буро$ 2.06 |

|

BM, 14-21 |

3.47 |

4.81 |

1.6 |

— |

17.3 |

69.64 |

14.51 |

5.98 |

2.08 |

|

BMi. 21-43 |

3.54 |

4.92 |

0.8 |

6.6 |

19.8 |

67.55 |

15.59 |

6.39 |

2.15 |

|

C, 43-70 |

3.72 |

5.14 |

1.0 |

5.4 |

14.1 |

69.77 |

14.28 |

6.13 |

2.16 |

|

аловое содержание элементов |

Коэффициенты* |

||||||||||

|

Na/О |

СаО |

MgO |

ТЮ2 |

МпО |

Р2О5 |

S |

Cl- |

R |

£вв |

7&(без Na2O) |

Л ок |

|

%, от прокаленной навески |

|||||||||||

|

ФТЫ ( хотор< 0.81 |

ГОрНО-1 )ЯНО-ПО 0.29 |

гундро дбур О 1.50 |

вый по, юристы 1.01 |

тс) й 0.07 |

0.12 |

0.19 |

0.002 |

2.08 |

0.33 |

17.45 |

0.32 |

|

0.98 |

0.36 |

1.56 |

0.94 |

0.05 |

0.08 |

0.14 |

— |

2.18 |

0.32 |

17.08 |

0.30 |

|

ФТЫ( роз ем 0.62 |

субалы ■рубогу O.is' |

1ИЙСКИ1 мусирс 0.41 |

it пояс) жанны 1.16 |

1 0.02 |

0.29 |

0.33 |

0.011 |

2.26 |

0.42 |

29.37 |

0.30 |

|

0.52 |

0.25 |

0.71 |

1.04 |

0.03 |

0.23 |

0.30 |

0.001 |

1.74 |

0.35 |

23.59 |

0.41 |

|

0.68 |

0.29 |

1.30 |

0.94 |

0.04 |

0.11 |

0.17 |

— |

1.54 |

0.38 |

20.50 |

0.31 |

|

1.12 |

0.31 |

1.45 |

0.91 |

0.04 |

0.10 |

0.13 |

— |

2.06 |

0.40 |

20.54 |

0.28 |

|

леезем 1.52 |

ожеле^ 0.17 |

ненны 0.27 |

1 1.19 |

0.01 |

0.17 |

0.36 |

0.005 |

2,48 |

0:90 |

56.29 |

0.14 |

|

2.21 |

0.07 |

0.37 |

1.30 |

0.01 |

0.04 |

0.10 |

— |

3.47 |

0.78 |

50.47 |

0.18 |

|

0.90 |

0.14 |

0.11 |

1.32 |

0.04 |

0.12 |

0.23 |

0.004 |

1.89 |

0.46 |

39.89 |

0.29 |

|

:, буро: 0.59 |

ем оже 0.16 |

лезнен 0.96 |

ный 1.68 |

0.10 |

0.61 |

0.34 |

0.008 |

5.69 |

0.25 |

15.71 |

0.55 |

|

0.38 |

0.17 |

0.82 |

1.55 |

0.10 |

0.43 |

0.27 |

0.005 |

4.65 |

0.24 |

16.40 |

0.54 |

|

0.33 |

0.18 |

1.16 |

1.53 |

0.12 |

0.38 |

0.27 |

— |

4.67 |

0.23 |

14.83 |

0.53 |

|

0.62 |

0.18 |

1.21 |

1.49 |

0.09 |

0.32 |

0.21 |

0.009 |

4.10 |

0.24 |

15.62 |

0.52 |

|

0.66 |

0.22 |

1.49 |

1.48 |

0.09 |

0.25 |

0.16 |

— |

4.06 |

0.25 |

14.51 |

0.48 |

|

умусо] 0.88 |

вая мет 0.80 |

аморфт 2.23 |

ПИрОВЕ 1.63 |

иная 0.07 |

0.54 |

0.36 |

— |

6.09 |

0.25 |

1073 |

0.50 |

|

1.28 |

0.76 |

2.1 |

1.62 |

0.07 |

0.80 |

0.41 |

0.003 |

8.04 |

0.25 |

11.09 |

0.50 |

|

1.77 |

0.68 |

2.30 |

1.59 |

0.07 |

0.66 |

0.26 |

0.012 |

8.22 |

0.24 |

11.24 |

0.50 |

|

зз ем гл 1.14 |

ееваты 1.11 |

й ожел 1.99 |

езненн] 1.33 |

яй 0.04 |

0.50 |

0.27 |

0.006 |

5.45 |

0.26 |

11.59 |

0.38 |

|

0.82 |

0.99 |

1.99 |

1.49 |

0.06 |

0.31 |

0.07 |

— |

4.40 |

0.28 |

12.11 |

0.43 |

|

2.49 |

1.16 |

2.63 |

1.56 |

0.09 |

0.18 |

0.04 |

0.009 |

6.24 |

0.29 |

10.74 |

0.52 |

|

1.77 |

1.20 |

2.52 |

1.38 |

0.08 |

0.14 |

0.04 |

— |

5.30 |

0.27 |

10.62 |

0.51 |

|

земме 0.16 |

гаморф 0.36 |

изиров 1.13 |

энный 1.09 |

0.10 |

0.72 |

0.53 |

0.012 |

5.00 |

0.28 |

16.02 |

0.43 |

|

0.45 |

0.30 |

1.46 |

1.09 |

0.08 |

0.49 |

0.37 |

0.010 |

4.07 |

0.27 |

14.81 |

0.45 |

|

0.74 |

0.38 |

1.58 |

1.11 |

0.06 |

0.16 |

0.23 |

0.004 |

2.52 |

0.31 |

15.66 |

0.39 |

|

0.19 |

0.40 |

1.63 |

1.05 |

0.05 |

0.06 |

0.10 |

0.001 |

2.40 |

0.33 |

15.95 |

0.37 |

|

0.86 |

0.39 |

1.86 |

1.07 |

0.06 |

0.12 |

0.17 |

— |

2.85 |

0.31 |

14.54 |

0.37 |

|

ем гли 1.01 |

ЛИСТ O-I 0.51 |

1ЛЛЮВИ 1.04 |

ировэн 1.13 |

НЫЙ 0.15 |

0.17 |

0.20 |

— |

2.28 |

0.38 |

18.99 |

0.41 |

|

1.03 |

0.43 |

1.76 |

1.13 |

0.05 |

0.07 |

0.08 |

— |

2.82 |

0.32 |

16.11 |

0.42 |

|

0.98 |

0.42 |

2.03 |

1.10 |

0.06 |

0.06 |

0.04 |

0.002 |

3.18 |

0.29 |

14.49 |

0.41 |

|

0.78 |

0.42 |

1.59 |

1.06 |

0.06 |

0.02 |

— |

— |

2.40 |

0.32 |

16.46 |

0.43 |

|

Г оризонт, |

Физико-химические свойства |

В |

|||||||

|

глубина, см |

t |

H |

C opr. |

Caz++ |

Hr |

siQi |

AI2O3 |

ЕегОз |

КгО |

|

% |

+Mg2+ |

||||||||

|

KC1 |

Ж) |

мг-экв/100 г |

|||||||

|

Разр. 28, 577 м над ур. м |

серого |

||||||||

|

AYh,4-13 |

— |

— |

— |

— |

— |

57.20 |

12.22 |

6.33 |

2.28 |

|

AY, 13-18 |

— |

— |

— |

— |

— |

59.71 |

13.56 |

7.36 |

2.35 |

|

AY, 18—35 |

— |

— |

— |

— |

— |

62.32 |

15,91 |

8.22 |

2.51 |

|

С,33-43 |

— |

— |

— |

— |

— |

64:39 |

15.19 |

7.96 |

2.49 |

|

Разр. 19, 565 м над ур. м, |

|||||||||

|

AY, 6-15 |

3.32 |

4.10 |

3.2 |

5.0 |

18.0 |

46.31 |

7.87 |

7.81 |

1.30 |

|

BMel, 15-30 |

3.83 |

4.47 |

1.5 |

— |

14.2 |

64.71 |

15.63 |

7.63 |

2.25 |

|

BM, 30-72 |

3.78 |

4.61 |

0.9 |

2.5 |

13.2 |

65.92 |

14.95 |

7.32 |

2.22 |

|

С, 72-82 |

3.94 |

5.66 |

0.2 |

21.9 |

3.6 |

65.58 |

15.16 |

7.59 |

2.43 |

|

ТРАНСАККУМУЛЯТИВНЫЕ Л2 |

|||||||||

|

Разр. 24, 518 мнад ур. м, гл |

|||||||||

|

Gf, 16-36 |

3.38 |

4.66 |

2.6 |

0.9 |

22.9 |

71.60 |

14.01 |

3.55 |

2.01 |

|

C-G, 35-58 |

3.35 |

4.92 |

0.9 |

7.0 |

20.2 |

68.53 |

15.47 |

6.79 |

2.07 |

|

Cg, 58-70 |

3.35 |

5.24 |

1.0 |

14.9 |

13.9 |

65.58 |

15.96 |

6.71 |

2.12 |

|

Раз |

у 26, 315 м над ур. м, буроз. |

||||||||

|

AY, 5-22 |

3.33 |

4.66 |

3.5 |

— |

25.2 |

65.62 |

14.66 |

5,60 |

2.17 |

|

AY, 22-33 |

3.37 |

3.85 |

2.7 |

0.2 |

25.2 |

65.23 |

15.88 |

5.88 |

2.14 |

|

BM, 33-57 |

3.54 |

4.66 |

0.6 |

— |

20.4 |

69.68 |

14.29 |

5.59 |

2.13 |

|

BMi, 57-67 |

3.48 |

4.83 |

0.5 |

2.5 |

17.5 |

71.40 |

14.50 |

5.45 |

2.27 |

* Геохимические коэффициенты: R - накопления элемента; Кев - внутрипо1

тверждают это. Характер внутрипрофильного распределения полуторных оксидов и кремнекислоты свидетельствует о слабо выраженной степени развития иллювиально-элювиальных процессов, либо об их отсутствии, что обусловливает присутствие буро-земообразования и лугового почвообразовательного процесса (Лузянина, 2016) . Коэффициенты элювиально-иллювиальной миграции позволяют судить о слабой контрастности валового состава почвенного профиля.

Равномерное распределение титана по профилям почв свидетельствует о преобладании первичных минералов в составе почвы, о постоянном вовлечении в почвообразование новых слоев породы. Содержание титана в почвах значительно превышает среднее кларковое (Самофалова, Лузянина, 2014) , что соответствует литогеохимической аномалии района исследований.

Анализ парной взаимосвязи оксидов элементов по элементам ландшафтно-геохимической структуры хребта Басеги показал,

|

аловое содержание элементов |

Коэффициенты* |

||||||||||

|

Май |

СаО |

MgO |

Ша |

МпО |

Р2О5 |

SO32" |

СТ |

7? |

Дв |

Кэ (без NazO) |

Кок |

|

% от прокаленной навески |

|||||||||||

В почвах трансаккумулятивной части склонов теснота обратной связи между кремнием и перечисленными элементами ослабляется, усиливается только SiO 2 –Cl. Кроме того, здесь отсутствует взаимосвязь между содержанием Fe и Al, Fe и Mn, что характеризует усиление процессов выветривания и трансформации первичных минералов. В условиях низкогорной средней тайги появляется связь Fe и Al и усиливаются новые взаимосвязи концентраций элементов: Na 2 O–CaO, Na 2 O–MgO, Na 2 O–TiO 2 ;

"sid^Al Д'2 "dad "2 Xlgd" "lid,2 ^o

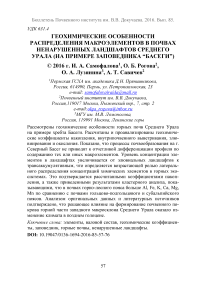

Дендрограммы содержания химических элементов в почвах разных компонентов ландшафтно-геохимической структуры хребта Басеги: А – гумусовый горизонт, элювиально-транзитный ландшафт; Б – гумусовый горизонт, трансаккумулятивный ландшафт; В – почвообразующая поро- да, элювиально-транзитный ландшафт; Г – почвообразующая порода, трансаккумулятивный ландшафт.

CaO–TiO 2 , MgO–TiO 2 , MgO–SO 3 . Взаимосвязь фосфора с элементами является слабой (кроме кремния). Интересным является факт проявления взаимосвязи между собой оксидов P 2 O 5 , SO 3 , Cl, которые сохраняют тесноту связи их содержания в почвах независимо от экспозиций склонов. Такие геохимические различия в распределении химических элементов осложнены вертикальной зональностью горных ландшафтов, где степень обогащения почв элементами увеличивается с падением высоты над уровнем моря, что определяется ролью потоков вещества каскадной ландшафтногеохимической системе гор (Сивоконь, 2015) .

В гумусовом горизонте почв элювиально-транзитного ландшафта обозначились кластеры по тесноте связи и сходства взаимодействия элементов, причем в состав кластеров с наиболее тесными связями входит по 2–3 элемента (рис. А). Например, MnO–Fe 2 O 3 –

K 2 O; TiO 2 –P 2 O 5 ; Cr 2 O 3 –Al 2 O 3 ; CaO–MgO. Отдельный кластер образуют Si–Na и Cl–S. В гумусовом горизонте почв горно-лесного пояса четко обозначаются 3 кластера с теснотой связи менее 1 (рис. Б). Один из кластеров, объединяющий биогенные элементы (Cl, S, P), имеет высокую степень близости элементов. В один кластер попали щелочноземельные элементы и Ti (с валентностью 2+ и 4+), в другой – элементы с валентностью 3+ и 1+. Обособленно отдаленными оказались Na 2 O и в некоторой степени кластер MnO–Fe 2 O 3 , что согласуется с данными Л.К. Главатских (1971).

Рассматривая элементный состав почвообразующих пород, обозначаются иные, чем в гумусовых горизонтах почв, геохимические ассоциации элементов как в горно-лесном, так и в гольцо-во-подгольцовом поясе (рис. В, Г). В почвах, формирующихся на элювии пород в суровых условиях, обозначаются 3 кластера по тесноте связи менее 0.5: Fe–K–Mn–Al; Mg–Ca–Nа; P–Cl–S–Ti. Обособленным из всех элементов оказался Si. В почвах под еловопихтовой крупнопапоротниковой растительностью формирование геохимической ситуации происходит под действием интенсивной латеральной миграции веществ, другой растительности, иного микроклимата, что, по-видимому, приводит к формированию тесных группировок P–Ti–K–Na; Fe–Mg–Ca. Кроме этого, выделяются два обособленных кластера: S–Si и Mn–Al, которые менее всего участвуют в формировании почвообразующих пород.

Таким образом, кластерный анализ методом Варда (по коэффициенту Пирсона) демонстрирует различные объединения химических элементов в зависимости от приуроченности почв к ландшафтной геохимической структуре хребта и генетического горизонта.

Для оценки различий в химическом составе природных компонентов составлены геохимические ряды распределения макроэлементов, серы и хлора. По коэффициенту концентрации ( К к ˃ 1) макроэлементы образуют следующий ряд: P 2 O 5 ˃ MgO ˃ ˃ TiO 2 ˃ Na 2 O ˃ K 2 O ˃ Fe 2 O 3 ˃ Al 2 O 3 , иногда SiO 2 ˃ Cl ˃ MnO. Таким образом, в химическом составе почв преобладают элементы первичных минералов, что указывает на процессы выветривания в почвах и их биологическое закрепление.

В почвах с интенсивным выветриванием аккумулируется Na, Ti, K, Mg. В буроземах горно-лесного пояса и органо-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 85. аккумулятивных почвах подгольцового пояса заметно накопление Fe в профиле почв, особенно в срединных и гумусовых горизонтах соответственно, что типично для буроземообразования. Аккумуляция Si наблюдается только в почвах на высоте более 700 м над ур. м (бурозем, глеезем, подбур). Содержание Ca, Cr, S в почвах очень низкое.

Геохимические коэффициенты позволяют оценить тренды распределения химических элементов в горных экосистемах, установить генезис почв и эволюцию ландшафтов в голоцене. Коэффициент накопления ( R ) макроэлементов рассчитывался как среднее геометрическое отношений содержания каждого определенного элемента в исследованных образцах к их кларковому содержанию (Виноградов, 1957) . Он является максимальным для транзитных ландшафтов почв с субальпийскими фациями (разр. 29, 28). В почвах, формирующихся на высоте выше 700 м над ур. м., R меньше в 2–4 раза. Резкая геохимическая дифференциация вероятно связана с полихронностью склонов хребта Басе-ги, обусловленной воздействием экзогенных (склоновых) процессов в периоды похолодания и усиления интенсивности криогенных явлений (Шоба и др., 2014) . Исследования эволюции почвенного покрова заповедника “Басеги” Лузяниной (2016) на основе определения радиоуглеродного возраста почв, изотопного анализа, полиморфных профилей щебнистости и гранулометрического состава почв, отношения С гк/С фк, величин магнитной восприимчивости подтвердили гипотезу о холодном климатическом эпизоде позднего голоцена (2500–1500 л. н.), когда ледники Урала, по мнению Соломиной (1999), вернулись к своим позднеплейстоценовым границам. В исследуемом районе оледенение не было покровным, скорее носило горно-долинный характер.

Модифицированный показатель соотношения кремнезема и полуторных оксидов (SiO 2 : (10R 2 O 3 )) (Родионова, 2012) характеризует внутрипочвенное выветривание ( К вв). В почвах – разр. 28, 29, 32 – К вв является наименьшим. Молодость отложений почв межгорной седловины (разр. 28, 29, 32) обусловлена воздействием позднеголоценовых оледенений, в то время как почвы верхних частей склонов оказались не затронуты или подверглись незначительному воздействию процессов, вызванных малым ледниковым периодом (Лузянина, 2016) . Так, К вв диагностирует максимальное

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 85. внутрипочвенное выветривание в глееземе, сухоторфяно-подбуре и буроземе на высоте более 700 м над ур. м.

Коэффициент элювиирования ( К э = SiO 2 :(RO + R 2 O) показывает, что максимально этот процесс выражен в глееземе (разр. 31). По значениям К э в гумусовом горизонте, исследуемые почвы объединили в 3 группы: 1) К э меньше 12 (разр. 27–29); 2) Кэ изменяется в пределах 12–20 единиц (буроземы горно-лесного пояса); 3) Кэ больше 20 (в почвах, формирующихся на высоте более 700 м, разр. 30, 31). Распределение К э по профилю почв может, как нарастать к породе (разр. 26, 29), так, и наоборот, убывать (разр. 18, 30, 31, 19, 27, 24). Для разрезов 15, 17, 28, 32 отмечается бимодальное распределение коэффициента, что отражает разные климатические флуктуации голоцена на Среднем Урале.

Коэффициент окисления ( К ок = (Fe 2 O 3 + МпО)/А1 2 О з ) почвенного материала показывает, насколько интенсивно происходит окисление Fe и Mn в профиле почв. Максимальное окисление элементов установлено в глееземе (разр. 31), так как К ок является минимальным, особенно, в гор. O, G . Это указывает на наличие окислительного барьера, который, возможно, создается за счет промерзания и сезонного поверхностного переувлажнения. Невысокий К ок отмечается и в горизонтах, имеющих признаки оглее-ния (разр. 24, 27). В буроземах горно-лесного пояса окисление Fe и Mn происходит в меньшей степени. Так, показатель К ок в верхних горизонтах почв изменяется в пределах 0.30–0.43 единиц с незначительным варьированием по профилю. В почвах субальпийского пояса под высокотравной луговой растительностью отмечается наименьшее окисление почвенного материала в пределах всего профиля, что диагностирует развитие лугового процесса, максимально проявляющегося в данных почвах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определяющими факторами дифференциации содержания макроэлементов в почвах хребта Басеги являются литопетрографические условия, строение горной долины, климатические условия, ландшафтно-геохимическая структура и эволюция ландшафтов в голоцене.

Уровень концентрации элементов в ландшафтах увеличивается от элювиальных ландшафтов к трансаккумулятивным, что определя- ется возрастающей ролью латерального распределения концентраций химических элементов в горных экосистемах. Это подтверждается рассчитанными коэффициентами накопления, а также приведенными результатами кластерного анализа, показывающими, что в почвах горно-лесного пояса больше Al, Fe, K, Ca, Mg, Mn по сравнению с гольцово-подгольцовым и субальпийским поясом.

Изменение климата в позднем голоцене оказало решающее влияние на формирование почвенного покрова горной части западного макросклона Среднего Урала. Рассчитанные коэффициенты R и K вв подтвердили молодость отложений нижней части склонов (разр. 28, 29, 32, 17, 15), в то время как верхние части склонов (разр. 18, 31, 30) оказались не затронуты экзогенезом во время похолоданий.

Список литературы Геохимические особенности распределения макроэлементов в почвах ненарушенных ландшафтов Среднего Урала (на примере заповедника “Басеги”)

- Борисова И.Г. Природные особенности горнотаежных ландшафтов Верхнего Приамурья//География и природные ресурсы. 2012. № 4. С. 126-136.

- Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 238 с.

- Владыченский А.С. Особенности горного почвообразования. М.: Наука, 1998. 190 с.

- Владыченский А.С., Богомолов Е.Г., Абысова О.Н. Строение почвенного покрова высокогорий в горных системах суббореального и бореального поясов//Почвоведение. 2004. № 12. С. 1519-1526.

- Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. и др. Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих территорий. М.: Высшая школа, 1980. 343 с.

- Геология СССР. Т. XII. Пермская, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Ч. 1. Геологическое описание. Кн. 1. М.: Недра, 1969. С. 124-132.

- Главатских Л.К. Минералогический состав горно-таежных почв северного Урала//Тр. Пермского ГСХИ им. акад. Д.Н. Прянишникова. 1971. С. 35-42.

- Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. М.: Наука, 1975. С. 13-67.

- Градусов Б.П. Карта почвообразующих и подстилающих пород мира, ее генетико-географический анализ и закономерность почвообразования//Почвоведение. 2000. № 2. С. 180-195.

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. Функционально-экологический подход. М., 2000. 185 с.

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. М.: Наука, 1990. 270 с.

- Добровольский Г.В., Чернова О.В., Быкова Е.П., Матекина Н.П. Почвенный покров охраняемых территорий. Состояние, степень изученности, организация исследований//Почвоведение. 2003. № 6. С. 645-654.

- Дымов А.А., Дубровский Ю.А., Габов Д.Н. Пирогенные изменения подзолов иллювиально-железистых (средняя тайга, республика Коми)//Почвоведение. 2014. № 2. С. 144-154.

- Дымов А.А., Жангуров Е.В. Морфолого-генетические особенности почв Кряжа Енганэпэ (Полярный Урал)//Почвоведение. 2011. № 5. С. 515-524.

- Жангуров Е.В., Дубровский Ю.А., Дымов А.А. Характеристика почв и растительного покрова высотных поясов хребта Малды-Нырд (Приполярный Урал)//Изв. Коми научного центра УрО РАН. 2012. Вып. 4 (12). С. 40-48.

- Замесова Е.Ю., Мушникова Н.А., Сидорчук Е.А. и др. Изучение структуры растительного и почвенного покрова заповедника “Басеги”: Науч. отчет по “Договору о научном сотрудничестве” между географическим факультетом МГУ и ГПЗ “Басеги”. М., 2003.

- Иванова Е.Н. Горно-лесные почвы Среднего Урала//Тр. Почв. ин-та АН СССР. 1949. Т. 30. С. 57-142.

- Канисев Г.Н. О горно-лесных примитивно-аккумулятивных почвах западного склона Среднего Урала//Вопросы почвоведения и агрохимии. Тр. Пермского СХИ. 1964. Т. 22. С. 175-188.

- Карпачевский Л.О. Почвообразование в горах Сихотэ-Алиня. М.: ГЕОС, 2012. 138 с.

- Карпачевский М.Л., Шевченко Е.М. Соотношение литогенных и ценогенетических факторов при формировании бурых лесных почв Среднего Урала//Почвоведение. 1997. №1. С. 22-30.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Климат и гидрография заповедника “Басеги”. : официальный сайт заповедника “Басеги”. URL: http://www.basegi.ru/o-zapovednike/prirodnye-usloviya/klimat-i-gidrografiya (дата обращения 06.02.2016)

- Копылов И.С. Особенности геохимических полей и литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья//Вестник Пермского ун-та. 2011. Сер. Геология. Вып. 1 (10). С. 26.

- Кулькова Л.В. Особенности почвообразования и некоторые результаты по почвенному картированию территории заповедника “Басеги”//Природа Басег: 30 лет охраны и научных исследований: Сб. статей, посвященный 30-летию заповедника “Басеги”. Тр. ГПЗ “Басеги”. 2012. Вып. 2. 230 с.

- Ларионова Е.А., Ворончихина Е.А. Влияние техногенного загрязнения на заповедные территории Пермской области//Геохимическая экология и биогеохимическое изучение таксонов биосферы: Мат-лы четвертой Российской биогеохимической школы. М.: Наука, 2003. С. 149-150.

- Летопись природы заповедника “Басеги”. Гремячинск: Архив ГПЗ “Басеги”, 1992.

- Лузянина О.А. Эволюция почвенного покрова заповедника “Басеги” в голоцене (западный макросклон Среднего Урала): Автореф. дис. … к. б. н. М., 2016. 26 с.

- Младших С.В. Сводная геологическая карта бассейнов рек Косьвы, Усьвы, Вильвы, Вижая, Койвы и Иса масштаба 1:100000. Отчет Вильвинской Геологической партии за 1961-1965 гг. 1966. № 29811.

- Молчанов Э.Н. Формирование горно-луговых черноземовидных почв высокогорий//Почвоведение. 2008. № 12. С. 1438-1452.

- Околелова А.А., Кожевникова В.П., Куницына И.А, Тарасов А.П. Оценка полиэлементной токсикации почв//Фундаментальные исследования. 2014. № 3. С. 296-300.

- Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Химия почв. М.: Высш. шк., 2005. 558 с.

- Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафтов. М.: Астрея, 1999. 786 с.

- Полевой определитель почв. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)/Под ред. Дегтевой С.В. и Лаптевой Е.М. Сыктывкар. 2013. 328 с.

- Родионова М.Е. Особенности изменения валового химического состава лесостепных и степных почв в результате их агрогенных трансформаций//Фундаментальные исследования. 2012. №3. С. 333-338.

- Самофалова И.А., Кулькова Л.В., Лузянина О.А., Лоскутова Н.М. Природные условия и морфологическая характеристика горных почв на территории заповедника “Басеги” Пермского края//Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации. М.: Фонд “Инфосфера” НИА-Природа, 2012. С. 196-199.

- Самофалова И.А., Лузянина О.А. Горные почвы Среднего Урала (на примере ГПЗ “Басеги”). Пермь, 2014а. 154 с.

- Самофалова И.А., Лузянина О.А. Почвы заповедника “Басеги” и их классификация//Пермский аграрный вестник. 2014б. № 1 (5). С. 50-60.

- Самофалова И.А., Лузянина О.А., Кондратьева М.А., Мамонтова Н.В. Элементный состав почв в ненарушенных экосистемах на Среднем Урале//Вестник Алтайского гос. аграрного ун-та. 2014. № 5 (115). С. 67-74.

- Самофалова И.А., Рогова О.Б., Лузянина О.А. Использование группового состава соединений железа для диагностики горных почв Среднего Урала//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2015. № 79. С. 111-136.

- Семиколенных А.А., Бовкунов А.Д., Алейников А.А. Почвы и почвенный покров таежного пояса Северного Урала (верховья реки Печора)//Почвоведение. 2013. № 8. С. 911-923.

- Сивоконь Ю.В. Геохимические особенности и межкомпонентные связи горных ландшафтов Западного и Центрального Кавказа: Дис. … к. геогр. н. Ставрополь, 2015. 145 с.

- Соколова Т.А., Толпешта И.И., Трофимов С.Я. Почвенная кислотность. Кислотно-основная буферность почв. Соединения алюминия в твердой фазе почвы и в почвенном растворе. Тула: Гриф и К, 2012. 124 с.

- Соломина О.Н. Горное оледенение Северной Евразии в голоцене. -М.: Научный мир, 1999. 272 с.

- Титова А.А., Горячкин С.В. Почвы горных лугово-лесных экотонов Северного Урала//Тр. Печоро-Илычского заповедника. 2010. Вып. 16. С. 195-201.

- Урушадзе Т.Ф. О некоторых аспектах почвообразования в горных регионах//Почвоведение. 1979. № 1. С. 131-143.

- Ушков Б.К., Тетерин И.П., Суслов С.Б. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Сер. Среднеуральская: лист 0-40-XI и объяснительная записка к ней. Свердловск, 1989.

- Фирсова В.П. Почвы таежной зоны Урала и Зауралья. М.: Наука, 1977.

- Шоба С.А., Ковалева Н.О., Самофалова И.А., Лузянина О.А. Особенности пространственной дифференциации почв заповедника “Басеги” (Средний Урал)//Роль почв в биосфере: Тр. Ин-та экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 2014. Т. 14. С. 5-17.

- Samofalova I., Luzyanina O., Maulina E., Kulkova L. Featuressoilmountain-taiga zone the middle urals//Igdir University J. of the Institute of Science and Technology. 2 (2EK: A). 2012. P. 93-100.

- Sandler A., Teutsch N., Avigab D. Sub-Cambrian pedogenesis recorded in weathering profiles of the Arabian-Nubian Shield//Sedimentology. 2012. V. 59. P. 1305-1320.