Геохимия и рудная минерализация Сяр-Гозерского умереннощелочного комплекса (Центральная Карелия)

Автор: Дмитриева Антонина Васильевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 (135), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты минералого-геохимического изучения пород сяргозерского умереннощелочного комплекса, расположенного в Центральной Карелии в пределах Ондозерско-Сегозерской площади и включающего пироксениты, габбро, монцодиориты и сиениты. Породы обогащены щелочами, P, Ti, Ba, Sr, а также легкими редкоземельными элементами (LREE). К первой фазе относятся пироксениты и габбро, к более поздней - монцодиориты и сиениты. Внедрение монцодиоритов и сиенитов сопровождается образованием щелочных метасоматитов. Рудная минерализация в пироксенитах, габбро и метасоматитах по ним представлена магнетитом, ильменитом, титанитом и апатитом, встречаются минералы, содержащие элементы Pt-группы (кейтконнит, мончеит). Внедрение более поздних жил альбититов сопровождается эпидотизацией пород, накладывающейся на все дифференциаты комплекса, и появлением сульфидов (пирит, халькопирит, борнит). С борнитом ассоциирует электрум (Ag до 35,28 %), реже встречаются цумоит, самородные серебро, теллур и висмут. Минералами - концентраторами LREE являются титанит, эпидот, Ce-эпидот, ортит и более поздние карбонаты.

Умереннощелочной комплекс, пироксенит, монцодиорит, сиенит, альбитит, рудные минералы, редкоземельные элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/14750480

IDR: 14750480 | УДК: [550.42+552.2]

Текст научной статьи Геохимия и рудная минерализация Сяр-Гозерского умереннощелочного комплекса (Центральная Карелия)

Умереннощелочные высоко-Mg неоархейские массивы (санукитоиды) внедрялись на заключительных этапах развития зеленокаменных поясов в режиме транстенсии, то есть в условиях растяжения земной коры при сдвиговых деформациях. Возраст интрузивов западной зоны санукитоидов оценивается в 2700–2720 млн лет, восточной – 2730–2745 млн лет [7]. В ореолах подобных интрузивов в Канаде [5], [6], [9] и в других архейских гранит-зеленокаменных областях известны многочисленные, в том числе крупнейшие, месторождения.

В Центральной Карелии массивы Сяргозер-ский и Шаравалампи образуют сяргозерский умереннощелочной комплекс, который первоначально был выделен как габбро-монцонит-сиенит-гранитовый [3]. Возраст секущих даек лампрофиров был определен как 2742 ± 14 млн лет [4]. Умереннощелочные интрузивы приурочены к субмеридиональным сдвиговым зонам (шир-зонам), связанным с позднеколлизионным этапом, завершавшим архейское развитие Карельского кратона. По шир-зонам в пределах Ондозерско-Сегозерской площади внедрились дифференцированные от пироксенитов до сиенитов массивы, идентифицированные по геохимическим и по ряду других признаков как санукитоиды [1], [7]. Среди подобных плутонов наиболее изучен Панозерский, сложенный многофазным интрузивным комплексом и дайками лампрофиров [1], [7].

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА

И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОРОД

Дифференцированные умереннощелочные интрузивы Сегозерско-Ондозерской площади прорывают неоархейские зеленокаменные толщи, сложенные амфиболитами, хлоритовыми и черными филлитовыми сланцами севернее оз. Сегозера, конгломератами и железистыми кварцитами в западной части (район р. Воломы), а также гранодиориты обрамления.

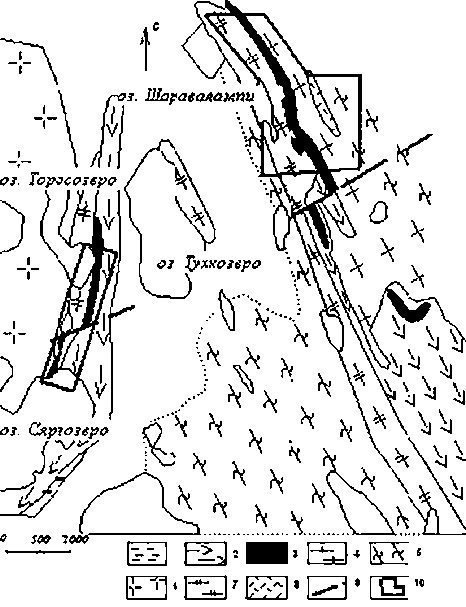

Интрузивы формируют узкие вытянутые многофазные тела (рис. 1). Первая фаза комплекса представлена габбро-пироксенитами, вторая – монцо-диоритами и сиенитами. На участке Шаравалампи амфиболизированные пироксениты приурочены к северной части массива. В монцодиоритах, развитых в восточной части участка, также встречаются ксенолиты пироксенитов и габбро.

Восточнее оз. Сяргозера установлены порфировидные сиениты, представленные гигантозернистыми лейкократовыми разностями с крупными (до 5 см длиной) кристаллами анортоклаза. Вблизи оз. Торосозера они сменяются среднезернистыми массивными сиенитами красного цвета. Гранодиориты, развитые восточнее участка Шаравалампи и включенные ранее в сяргозерский комплекс [3], нами отнесены к более ранним магматическим образованиям. Они имеют отклонения по химическому составу от общего тренда пород сяргозерского комплекса, сильно изменены, в них отмечается наложение амфибола, эпидота и титанита.

При внедрении более поздних дифференци-атов происходит амфиболизация пироксенитов и габбро, их флогопитизация (или биотитиза-ция) и калишпатизации, выделяются титанит и апатит. Этот высокотемпературный раннещелочной метасоматоз, по-видимому, можно рассматривать как фенитизацию пироксенитов и габбро [2]. К системе северо-восточных разрывных нарушений приурочены более поздние жилы альбититов мощностью 15–20 см, которые секут монцодиориты и включенные в них ксенолиты пироксенитов. С альбититами связана более поздняя эпидотизация, которая накладывается на все дифференциаты сяргозерского комплекса.

ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА

Сяргозерский умереннощелочной комплекс дифференцирован по составу (см. таблицу), содержание кремнезема варьирует от 43,5 % в пи-роксенитах до 63,5 % в сиенитах. Щелочность возрастает от 1,7 до 11,4 %. Во всем интервале содержаний SiO2 фиксируются повышенные значения MgO: в породах 1-й фазы – 8–11 %, 2-й фазы – 1,3–2,5 %.

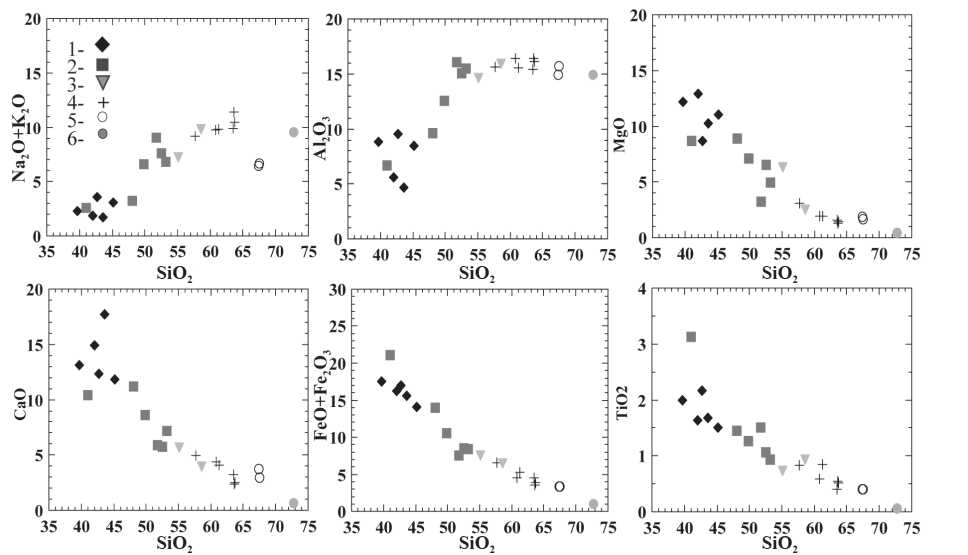

С увеличением содержания кремнезема линейно уменьшается содержание TiO2, FeO*, MgO, CaO, P2O5, и на диаграммах Харкера (рис. 2) породы комплекса формируют единые эволюционные тренды изменения составов, что подтверждает их генетическую связь и фракционный характер кристаллизации. Некоторые отклонения составов от линейных трендов могут быть

Рис. 1. Схема геологического строения Сяргозерской площади [3]:

1 – черные сланцы, 2 – амфиболиты по базальтам, 3 – амфиболиты по пироксенитам, 4 – монцониты – кварцевые монцодиориты, 5–6 – гранодиориты-плагиогра-ниты огнейсованные (5) и массивные (6), 7 – кварцевые сиениты, 8 – субщелочные аплитовидные лейкограниты, 9 – тектонические нарушения, 10 – детальные участки работ (1 – Шаравалампи, 2 – Торосозеро, 3 – д. Сяргозеро)

Рис. 2. Диаграммы Харкера для пород сяргозерского комплекса (1–4): 1 – пироксениты, 2 – габбро, 3 – монцодиориты, 4 – сиениты; 5 – вмещающие гранодиориты, 6 – альбититы

Состав пород умереннощелочного сяргозерского комплекса

|

Комп. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

SiO2 |

67,52 |

58,54 |

45,1 |

72,77 |

43,54 |

53,16 |

52,54 |

51,78 |

63,62 |

63,68 |

41,06 |

|

TiO2 |

0,4 |

0,93 |

1,5 |

0,06 |

1,68 |

0,93 |

1,06 |

1,51 |

0,54 |

0,52 |

3,12 |

|

Al2O3 |

15,71 |

15,89 |

8,49 |

14,89 |

4,66 |

15,47 |

15,04 |

16,05 |

16,4 |

16,15 |

6,67 |

|

Fe2O3 |

1,51 |

3,93 |

6,02 |

0,56 |

7,7 |

4,18 |

3,32 |

2,93 |

2,04 |

2,05 |

10,87 |

|

FeO |

1,8 |

2,58 |

8,11 |

0,43 |

7,9 |

4,24 |

5,17 |

4,6 |

1,51 |

1,87 |

10,23 |

|

MnO |

0,041 |

0,115 |

0,327 |

0,031 |

0,334 |

0,148 |

0,152 |

0,12 |

0,074 |

0,066 |

0,386 |

|

MgO |

1,64 |

2,54 |

11,04 |

0,45 |

10,23 |

4,95 |

6,53 |

3,27 |

1,31 |

1,42 |

8,69 |

|

CaO |

2,97 |

3,98 |

11,8 |

0,67 |

17,67 |

7,21 |

5,75 |

5,86 |

2,39 |

2,53 |

10,43 |

|

Na2O |

4,61 |

5,72 |

4,59 |

7,43 |

1,0 |

5,5 |

5,0 |

6,31 |

6,67 |

6,96 |

1,3 |

|

K 2 O |

2,08 |

4,1 |

1,5 |

2,14 |

0,7 |

1,3 |

2,58 |

2,71 |

4,72 |

3,5 |

1,32 |

|

H 2 O |

0,21 |

0,01 |

0,36 |

0,04 |

0,17 |

0,21 |

0,11 |

0,06 |

0,05 |

0,15 |

0,23 |

|

Ппп |

1,31 |

0,79 |

2,67 |

0,47 |

2,01 |

1,54 |

1,7 |

3,81 |

0,34 |

0,81 |

4,81 |

|

P2O5 |

0,19 |

0,59 |

1,0 |

0,05 |

2,16 |

0,67 |

0,8 |

0,73 |

0,32 |

0,29 |

0,39 |

|

∑alc |

6,69 |

9,82 |

3,09 |

9,57 |

1,7 |

6,8 |

7,58 |

9,02 |

11,39 |

10,46 |

2,62 |

|

Total |

99,99 |

99,81 |

99,51 |

99,99 |

99,75 |

99,51 |

99,75 |

99,74 |

99,98 |

100,0 |

99,51 |

|

Rb |

62,26 |

98,50 |

50,02 |

10,29 |

32,56 |

45,82 |

78,74 |

81,46 |

72,58 |

62,86 |

66,26 |

|

Sr |

645,41 |

1621,41 |

975,81 |

59,41 |

1312,21 |

2749,41 |

1024,61 |

1057,81 |

1394,61 |

1040,61 |

546,21 |

|

Y |

5,14 |

22,16 |

40,16 |

0,56 |

51,92 |

19,63 |

37,73 |

38,80 |

12,22 |

11,29 |

51,60 |

|

Zr |

50,30 |

160,94 |

220,38 |

77,74 |

83,86 |

83,90 |

165,58 |

166,62 |

99,06 |

143,38 |

263,66 |

|

Nb |

2,17 |

13,06 |

11,72 |

1,05 |

14,24 |

5,58 |

26,86 |

27,65 |

8,38 |

10,02 |

40,32 |

|

Pb |

8,06 |

14,96 |

7,47 |

19,86 |

9,09 |

11,09 |

9,05 |

9,37 |

15,94 |

63,28 |

8,47 |

|

Th |

1,74 |

8,30 |

5,30 |

2,40 |

9,62 |

3,34 |

12,40 |

12,49 |

8,08 |

12,97 |

11,04 |

|

U |

0,31 |

1,08 |

0,97 |

3,31 |

0,93 |

0,55 |

1,23 |

1,24 |

1,20 |

3,68 |

2,97 |

|

Ba |

853,80 |

2144,20 |

392,60 |

401,40 |

104,92 |

439,00 |

1231,00 |

1261,80 |

1985,80 |

1972,20 |

229,24 |

|

Cr |

33,64 |

22,56 |

443,68 |

|

90,76 |

141,16 |

21,39 |

22,81 |

28,00 |

33,16 |

188,28 |

|

Ni |

27,96 |

20,41 |

193,21 |

8,97 |

74,85 |

73,25 |

21,04 |

21,80 |

17,03 |

19,65 |

90,89 |

|

Co |

9,48 |

17,60 |

49,18 |

1,70 |

48,02 |

27,10 |

20,37 |

21,30 |

8,26 |

8,51 |

68,06 |

|

V |

46,68 |

125,52 |

263,84 |

11,19 |

311,52 |

172,48 |

150,32 |

156,60 |

64,20 |

63,52 |

504,04 |

|

Ta |

0,18 |

1,28 |

0,48 |

0,12 |

1,59 |

0,38 |

3,15 |

3,21 |

0,66 |

0,68 |

3,0 |

|

La |

19,17 |

104,07 |

128,15 |

0,76 |

275,51 |

61,79 |

171,99 |

175,23 |

73,83 |

72,91 |

161,43 |

|

Ce |

31,18 |

187,38 |

287,46 |

1,87 |

539,18 |

141,46 |

358,86 |

358,50 |

142,18 |

125,10 |

376,74 |

|

Pr |

4,35 |

25,08 |

42,80 |

0,40 |

70,00 |

20,58 |

45,64 |

45,76 |

18,66 |

15,71 |

49,12 |

|

Nd |

16,06 |

89,99 |

150,59 |

2,03 |

255,83 |

80,35 |

163,87 |

164,87 |

67,31 |

57,23 |

177,67 |

|

Sm |

2,91 |

15,83 |

29,16 |

0,30 |

44,48 |

14,98 |

30,68 |

31,15 |

11,16 |

9,14 |

32,74 |

|

Eu |

1,04 |

4,38 |

5,89 |

0,12 |

9,66 |

3,69 |

7,14 |

7,26 |

3,08 |

2,70 |

7,98 |

|

Gd |

2,63 |

13,68 |

24,04 |

0,25 |

36,71 |

11,96 |

24,75 |

24,89 |

9,19 |

7,76 |

27,52 |

|

Tb |

0,28 |

1,37 |

2,54 |

0,02 |

3,60 |

1,25 |

2,54 |

2,57 |

0,88 |

0,74 |

3,01 |

|

Dy |

1,24 |

5,56 |

10,52 |

0,11 |

14,02 |

5,15 |

10,36 |

10,38 |

3,40 |

2,88 |

13,17 |

|

Ho |

0,22 |

0,89 |

1,70 |

|

2,22 |

0,85 |

1,61 |

1,64 |

0,53 |

0,45 |

2,20 |

|

Er |

0,56 |

2,38 |

4,49 |

0,06 |

5,86 |

2,22 |

4,22 |

4,24 |

1,44 |

1,27 |

5,92 |

|

Tm |

0,06 |

0,27 |

0,51 |

|

0,63 |

0,26 |

0,47 |

0,46 |

0,16 |

0,15 |

0,70 |

|

Yb |

0,44 |

1,70 |

3,25 |

0,07 |

3,85 |

1,64 |

2,79 |

2,84 |

1,02 |

1,00 |

4,31 |

|

Lu |

0,06 |

0,23 |

0,44 |

|

0,50 |

0,23 |

0,34 |

0,35 |

0,14 |

0,14 |

0,57 |

|

Eu/Eu* |

0,067 |

0,053 |

0,039 |

0,078 |

0,042 |

0,049 |

0,046 |

0,046 |

0,054 |

0,057 |

0,047 |

|

ΣREE |

80,20 |

452,82 |

691,54 |

5,99 |

1262,06 |

346,44 |

825,26 |

830,14 |

332,96 |

297,19 |

863,07 |

|

Обр. |

Ш-1 |

Ш-2 |

Ш-3 |

Ш-4 |

Ш-5 |

Ш-6/1 |

Ш-7 |

Ш-8 |

Ш-9 |

Ш-11 |

Ш-10 |

Примечание. 1–8 – уч. Шаравалампи: 1 – вмещающие гранодиориты. Сяргозерский комплекс: 2 – кварцевый монцодиорит (2-я фаза), 3 – ксенолит пироксенитов (1-я фаза) в монцодиоритах, 4 – жила альбититовая, 5 – амфиболит по пироксенитам с титанитом, 6–7 – ксенолит измененных габбро (1-я фаза) в монцодиоритах, 8 – биотитизированное габбро (1-я фаза). 9–11 – северный берег оз. Сяргозера – Торосозеро: 9 – порфировидные гигантозернистые сиениты (2-я фаза), 10 – среднезернистые сиениты (2-я фаза), 11 – метасоматически измененный амфиболит по пироксениту (1-я фаза).

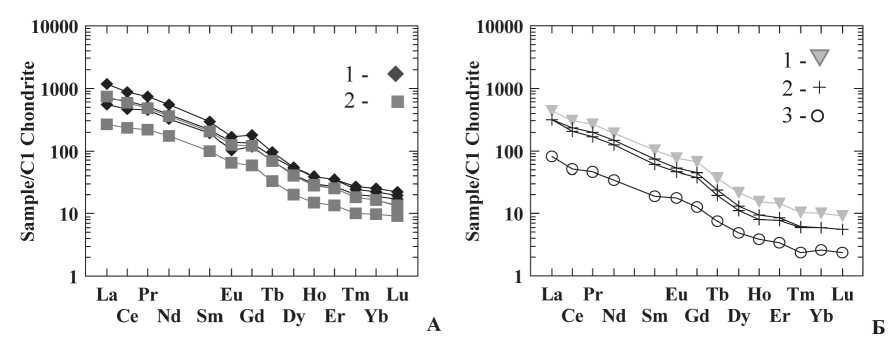

Рис. 3. Распределение REE в пироксенитах и габбро 1-й фазы (А), монцодиоритах и сиенитах 2-й фазы (Б), нормированное по хондриту [8]. А: 1 – пироксениты, 2 – габбро, Б: 1 – монцодиориты, 2 – сиениты, 3 – вмещающие гранодиориты

связаны как с неоднородным распределением кумулусных фаз, так и с наложением поздних процессов.

Гранодиориты участка Шаравалампи содержат 67,5 % SiO2 и имеют нормальную щелочность (6,7 %), в отличие от пород 2-й фазы (таблица, рис. 2). Жилы альбититов также имеют отклонения состава от общего тренда (рис. 2), что не позволяет отнести эти два типа пород к дифференцированному комплексу.

Геохимия . Для пород комплекса характерно высокое содержание Ba, Sr, REE, LaN/YbN = 44–52.

В пироксенитах ∑REE достигает 1262 ppm, содержание Ba – 105–439 ppm, Sr – 546–2749 ppm, Zr – 84–264 ppm. В габбро концентрация ∑REE – 830 ppm, Ba – 1231–1263 ppm, Sr – 1025–1058 ppm, Zr – 165–167 ppm. В монцодиоритах содержание ∑REE – 452 ppm, Ba – 2144 ppm, Sr – 1621 ppm, Zr – 161 ppm. В сиенитах ∑REE – 332 ppm, Ba – 1972– 1986, Sr – 1041–1385, Zr – 99–143. Содержание Ba и Sr колеблется и зависит от наличия первичного К-полевого шпата и вторичного барита.

Для нормированных по хондриту распределений REE в породах обеих фаз сяргозер-ского комплекса можно отметить следующие характеристики (рис. 3): 1) фракционирование элементов во всем диапазоне; 2) более высокое содержание REE в мафических породах фазы 1; 3) наличие слабой отрицательной аномалии Eu в последних. Подобные характеристики в совокупности с высоким содержанием в породах Ba, Sr и Zr позволяют рассматривать в качестве возможного механизма генерации расплава плавление метасоматизированной мантии с фракционированием граната и небольшого количества плагиоклаза.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОД И МИНЕРАЛОГИЯ ФОСФОР-ТИТАНОВЫХ РУД

Метасоматические изменения пород комплекса вызваны воздействием щелочных растворов, сопровождающих магматизм и более поздние жилы альбититов. Изменения пород протекали в несколько стадий: 1) амфиболизация пород 1-й фазы, сопровождаемая выделением платиноидов (автометасоматический процесс); 2) внедрение монцодиоритов и сиенитов сопровождается щелочным метасоматозом и образованием Ba-содержащего К-полевого шпата, амфибола, альбита, флогопита, апатита и титанита в породах 1-й фазы; образование P-Ti-оруденения, Sr-Ba и редкоземельной минерализации (апатит, содержащий REE, титанит, ортит, Ce-эпидот). 3) формирование поздних жил альбититов вызывает более низкотемпературные эпидотовые изменения (эпидозиты), сопровождающиеся образованием в породах 1-й фазы и их ксенолитах альбита, эпидота, актинолита, хлорита, кварца, рутила. К эпидозитам приурочена Au-Cu-S-минерализация. На поздних стадиях в них появляются кальцит, барит и карбонаты REE (Ba-Sr-REE-специали-зация).

Апатит-титанитовое оруденение установлено в пироксенитах и габбро 1-й фазы и представлено ассоциацией магнетита, ильменита, титанита, F-апатита. Рудные тела мощностью 10–60 м и имеющие суммарную протяженность около 1000 м были установлены ранее в результате геолого-геофизических работ [3]. В пироксенитах установлено апатит-магнети-товое, апатит-титанитовое и существенно апатитовое оруденение. Основные дифференци-аты комплекса содержат магнетит, ильменит, апатит и редкие теллуриды Pt и Pd. Выделение магнетита и отчасти ильменита связано с раннемагматической стадией формирования уль-траосновных дифференциатов. При внедрении в них более поздних монцодиоритов и сиенитов повышенной щелочности происходит обогащение титанитом, ильменитом и F-апатитом. В породах 2-й фазы, монцодиоритах и сиенитах магнетит, титанит и F-апатит являются акцессорными.

Редкоземельно-стронций-бариевая минерализация (REE, Ba, Sr). Накопление Ba и Sr в породах происходит в полевых шпатах более кислых дифференциатов (для них характерна ассоциация альбит и K-полевой шпат) и щелочных метасоматитах по пироксенитам (фенитах), а также наложенных на них более поздних альбититах.

Содержание в породах BaO – 0,09–1,16 %, в K-полевом шпате – до 2,75 %. При поздних процессах изменения пород Ba и Sr концентрируются в барите (BaO – до 64,62 %, SrO – до 9,61 %) и целестине (BaO – 10,11 %, SrO – 45,7 %).

Концентраторами REE являются титанит (∑REE ~ 4,5 %) и более поздние минералы – ортит (∑REE 18,5 %) и Ce-эпидот (Ce2O3 7,3–8,6 %), а также низкотемпературные F-карбонаты, содержащие Ce, La, Nd, иногда Pr.

Благороднометалльная минерализация (ЭПГ, Au). В габбро-пироксенитовых массивах участка Шаравалампи содержание Pt – 0,038 г/т, Pd – 0,074 г/т, Au – 0,02 г/т [3]. В амфиболизированных пи-роксенитах обнаружены кейтконнит (PdPtCu)3Te и мончеит PtTe2, которые могли образоваться на автометасоматической стадии.

В зонах эпидотизации образуются прожилки и гнезда с сульфидами (пирит, халькопирит, борнит). В срастании с борнитом встречаются галенит, самородные Te и Bi, электрум (Ag до 35,28 %). В халькопирите обнаружены включения Ag и цумоита (BiTe). Редко встречаются клаусталит, гринокит и касситерит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сяргозерский многофазный умереннощелочной комплекс дифференцирован от пироксени-тов и габбро (1-я фаза) до монцодиоритов и сиенитов (2-я фаза). Метасоматические изменения пород происходили в несколько стадий:

-

1. Амфиболизация пироксенитов и габбро при автометасоматозе. Основные дифференциа-ты содержат магнетит, ильменит, апатит и теллуриды элементов платиновой группы.

-

2. Щелочной метасоматоз (фенитизация), интенсивная амфиболизация пород пироксенитов и габбро, образование Ba-Sr-содержащего K-полевого шпата, альбита, флогопита, апатита и титанита, связанное с внедрением монцодиоритов и сиенитов.

-

3. Щелочное более низкотемпературное изменение (образование альбита, эпидота, амфибола, хлорита, кварца, рутила и Au-Cu-S-минерализа-ции), вызванное формированием жил альбититов.

На поздних стадиях изменения в породах появляются кальцит, барит и карбонаты REE. Альбититы сопровождаются образованием сульфидов меди, электрума, самородных Ag, Te, Bi, цумоита, иногда галенита, гринокита, клаусталита, единичными киноварью и касситеритом. Породы комплекса специализированы на P, Ti, Ba, Sr, LREE, содержат в незначительном количестве Pt и Pd.

GEOCHEMISTRY AND ORE MINERALIZATION OF YARGOZERO MODERATELY ALKALINE

COMPLEX, CENTRAL KARELIA

Список литературы Геохимия и рудная минерализация Сяр-Гозерского умереннощелочного комплекса (Центральная Карелия)

- Лобач-Жученко С. Б., Роллинсон Х., Чекулаев В. П., Гусева Н. С., Арестова Н. А., Коваленко А. В. Геологияи Петрология архейского высококалиевогои высокомагнезиального Панозерского массива Центральной Карелии//Петрология, 2007. Т. 15. № 5. С. 493-523.

- Метасоматизми метасоматические породы. М.: Научный мир, 1998. 489 с.

- Слюсарев В. Д., Кул ешевич Л. В., Павлов Г М., Лавров М. М., Земцов В. А. Субщелочной магматизм района Сяргозера//Геологияи полезные ископаемые Карелии/КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2001. № 3. С. 66-86.

- Bibikova E. V., Petrova A., Claersson S. The temporal evolution of sanukitoids in the Karelian Craton, Baltic Shield: an ion microprobe U-Th-Pb isotopic study of zircons//Lithos. 2005. Vol. 79. P. 129-145.

- Card K. D., Poulsen K. H., Robert F. The Archean Superior Province of the Canadian Shield and its Lode Gold Deposits. The Geology of Gold Depozits: Perspektive in 1988//Economic Geology. 1989. № 6. P. 19-36.

- Corfu F. The evolution of the southern Abitibi Greenstone belt in the light of precise U-Pb geochronology//Economic Geology. 1993. Vol. 88. P. 1323-1340.

- Lobach-Zhuchenko S. B., Rollinson H. R., Chekulaev V. P., Erestova N. A., Kovalenko A. V, Ivanikov V. V., Guseva N. S., Matukov D. I., Jarvis K. E. The Archean sanukitoid series of the Baltic Shield: geological setting, geochemical characteristics and implications for their origin//Lithos. 2005. Vol. 79. P. 107-128.

- Sun S.-S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes//Geological Society. 1989. Vol. 42. P. 313-345.

- Sutcliffe R. H., Barrie C. T., Burrows D. R., Beakhouse G. P. Plutonism in the southern Abitibi subprovince:a tectonic and petrogenetic framework//Economic Geology. 1993. Vol. 88. P. 1359-1375.