Геохимия и U-Pb-возраст циркона Пижемского титанового месторождения (Средний Тиман)

Автор: Макеев А.Б., Красоткина А.О., Скублов С.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (257), 2016 года.

Бесплатный доступ

Геохимические исследования посвящены памяти академик Н. П. Юшкина, который при жизни уделял много внимания этому научному направлению. Впервые проведено локальное датирование (U-Pb-метод, SHRIMP-II) циркона из титановых руд Пижемского месторождения. Установлен широкий разброс значений возраста в интервале от 2740 до 334 млн лет. Датировки объединяются в три совокупности: неопротерозойские (5 точек), мезо-палеопротерозойские (26 точек), архейские (3 точки) с выраженным полимодальным распределением максимумов в интервалах 600, 900, 1000-1600, 1600-2000 и 2660-2740 млн лет. Определен геохимический тип циркона с гетеровалентным изоморфизмом ксенотимового типа (Zr+Si)4+ ® (Y+REE)3+ + P5+. Для большинства зерен характерно относительно низкое содержание Y + REE в интервале от 150 до 3000 ppm, но в выборке присутствует более 10 % зерен циркона с аномально высоким суммарным содержанием этих элементов (до 1-3.5 мас. %), коррелирующим с содержанием фосфора. Полученные данные согласуются с результатами исследования возраста и геохимии циркона из вышележащего конглобрекчиевого горизонта проявления Ичетъю и четласских лампрофиров. Установлен особый, «тиманский» тип иттрий-фосфор-редкоземельного циркона. Это доказывает единый источник циркона двух промышленных объектов, при этом циркон мог поступать из разных по глубине уровней нижележащего кристаллического фундамента. Датирование циркона свидетельствует о том, что сама титаноносная толща более древняя, чем считалось ранее (средний девон), ее возраст определяется как докембрийский.

Циркон, пижемское месторождение, u-pb-возраст, редкоземельные элементы, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149129204

IDR: 149129204 | УДК: 549.514.81 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-5-38-52

Текст научной статьи Геохимия и U-Pb-возраст циркона Пижемского титанового месторождения (Средний Тиман)

Титаноносные песчаники Пижемского месторождения слагают малоручейскую свиту, которая распространена локально (6 х 18 км) на севере Вольско-Вымской гряды (Средний Тиман) на площади примерно 90 км2, образуя Пижемскую депрессию. Отложения малоручей-ской свиты с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на метаморфических породах (глинистых хлорит-серицит-каолинит-кварцевых сланцах) верхнего протерозоя (PR2). Титаноносная толща перекрывается аллювиально-дельтовыми мономинеральными кварцевыми (98 мас. % SiO2) среднедевонскими песчаниками 38

пижемской свиты (D2pz) (стекольного качества) и вулканогенно-осадочной толщей позднего девона (D3fr), в строении которой принимают участие базальтовые покровы мощностью до 10 м и их туфы. Геологическое строение толщи и минералогические особенности титановых руд Пижемского месторождения близки Ярегскому месторождению Южного Тимана, но в отличие от последнего пижемские лейкоксен-кварцевые песчаники не содержат нефти [10, 11]. В минеральном составе тяжелой фракции преобладает лейкоксен, содержание его в песчаниках варьирует в пределах 5—15 %. Кроме того, присутствует реликтовый ильменит, лейкоксенизирован-ный ильменит (Fe-рутил, «псевдорутил»), циркон, ру- тил, монацит-куларит. Для руд характерна также наложенная сидеритизация, каолинизация и ожелезнение (в виде гематита и гетита). Мощность рудной малоручейской толщи (mr1-2) изменяется от 10 до 90 м, увеличиваясь на северо-запад и восток, и определяется палеорельефом, образуя две сближенные корытообразные линзовидные залежи (Западную и Восточную), удлиненные в СЗ-направлении. Отсутствие руководящих окаменелостей не позволяет определить иной возраст титаноносной толщи, кроме досреднедевонского. По Rb-Sr-изотопным данным возраст малоручейской титаноносной толщи определен как позднерифейский — 685 млн лет [18]. Нерешенной задачей остается определение возраста и источника редкометалльной минерализации Пижемского месторождения, в том числе циркона, который имеет здесь промышленный интерес.

Генезис Пижемского месторождения является предметом дискуссий. Вначале была высказана гипотеза о россыпной природе Пижемского месторождения [1-3, 17 и др.)]. В последнее время установлено множество фактов, доказывающих несостоятельность этой точки зрения [4, 5, 9 и др.]. Среди них стоит отметить: отсутствие органических остатков (фауны и флоры), латеральной и фациальной зональности для рудной малоручейской толщи, классического разреза коры выветривания рифейских сланцев (которые предполагались коренным источником лейкоксена); несоответствие уровня содержания Ti в породах рифейского фундамента и в руде Пижемского месторождения, исключающее аккумуляцию Ti в таких масштабах при образовании коры выветривания по сланцам. Из минералогических критериев следует упомянуть остроугольность и неокатанность кварца в песчаниках Пижемского месторождения; игольчатую форму новообразованного рутила, исключающую его россыпное происхождение [5]; признаки гидротермального образования сидерита in situ (многочисленные секущие прожилки мощностью 1-2 мм). Изотопный состав углерода сидерита пижемских руд такой же, как углерода алмаза проявления Ичетъю [12, 13], — это означает, что углерод сидерита мантийный, а не коровый осадочный.

По мнению авторов, Пижемское циркон-титано-вое месторождение имеет эндогенное происхождение, а именно фреатомагматическое. Само Пижемское месторождение по форме рудных тел напоминает кальдеру, характеризуется ячеистым строением с конусообразными глубокими выемками (до 100 м), заполненными песчано-глинистым материалом и имеющими пространственную связь с глубинными разломами. Об этом свидетельствуют геологические разрезы, составленные по материалам разведочного бурения. Заполнение Пижемской кальдеры песчано-глинистым материалом, возможно, происходило по типу грязевых вулканов. Инициатором и движущим фактором подобного процесса могли быть глубинное внедрение неопротерозойских базальтоидов или собственно лампрофиров (аналоги которых керсан-тит-спессартитового ряда широко распространены в соседней Четласской гряде) и их взаимодействие с метеорными водами. Последние, образуя агрессивный водяной пар, разрушали лампрофиры, которые предположительно находятся на некоторой глубине под Пижемским месторождением (они аналогичны по составу четласским — предполагаемому источнику титана Пижемского месторождения) и выносили продукты их разрушения в кальдеру. Доказательством того, что протолитом титановых руд были именно лампрофиры, а не сланцы, являются результаты изучения типоморфных особенностей породообразующих и акцессорных минералов обоих объектов [5, 8 и др.]. Отсутствие дальнего переноса материала доказывается формой кластогенного остроугольного, совершенно неокатанного кварца. Материал кальдеры (малоручейской титаноносной толщи) сформировался в агрессивной среде (СО2 + горячий водяной пар) и поэтому не содержит фауны и флоры — по сути, зернистые разности пород титановых руд являются продуктами разрушения щелочно-ультраосновных пород.

Методика исследований. Датирование циркона U-Pb-методом проводилось в ЦИИ ВСЕГЕИ на ионном микрозонде высокого разрешения SHRIMP-II по стандартным методикам. Для выбора точек анализа использовались изображения зерен циркона в проходящем свете, в режиме катодолюминесценции (CL) и в обратно-отраженных электронах (BSE). Содержание редкоземельных (REE) и редких элементов в цирконе определялось на ионном микрозонде Cameca IMS-4f в ЯФ ФТИАН (аналитики С. Г. Симакин, Е. В. Потапов) по приведенным методикам [16, 21]. Размер исследуемого участка минерала не превышал в диаметре 15-20 мкм; относительная ошибка измерения для большинства элементов составляла 10-15 %; порог обнаружения элементов в среднем равнялся 10 ppb. При построении спектров распределения REE состав циркона нормировался на состав хондрита Ы [24]. Оценка температуры кристаллизации циркона выполнена с помощью термометра «Ti-в-цирконе» («Ti-in-zircon») [27].

Результаты и их обсуждение

Характеристика циркона. Объектом настоящего исследования стал циркон, выделенный из сборной 250 кг технологической пробы (ПЖ-50) титановой руды средней сероцветной толщи (mr2) малоручейской свиты, составленной из 170 керновых проб 21 разведочной скважины, пробуренных в юго-западной части месторождения. Размерность кристаллов варьирует от 60 до 270 мкм, примерно половина из них — изометричные, другие — слабоудлиненные с К у д от 1.4 до 3.1, умеренно- и слабоокатанные. Цвет кристаллов циркона водяно-прозрачный, бледно- и темно-розовый и бледно-желтый. Изометричные кристаллы чаще водяно-прозрачные и бледно-желтые с плохо выраженной зональностью или без неё. Удлиненные кристаллы циркона, как правило, демонстрируют в катодолюминесценции (CL) магматическую осцилляционную зональность.

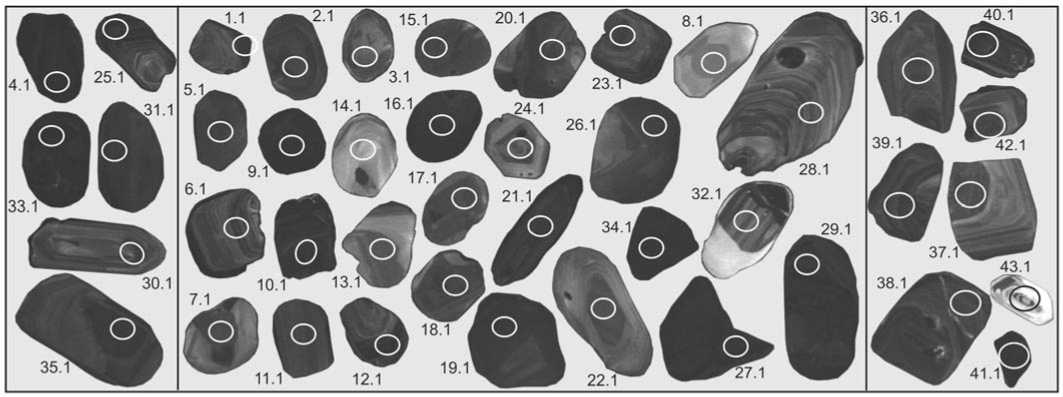

Возраст циркона. Локально было продатировано 35 зерен циркона мелкой фракции (-0.25+0.07 мм) из пробы ПЖ-50 Пижемского месторождения (рис. 1), до этого в ГИ КНЦ РАН (методом TIMS для одиночных зерен) изучены 7 зерен циркона [11]. Полученные результаты сравниваются ниже с данными по геохимии и возрасту циркона, выделенного из шлиховых проб вышележащего полиминерального конглобрекчиевого пласта проявления Ичетъю и керновых проб лампрофиров Четласского Камня [6-8, 10].

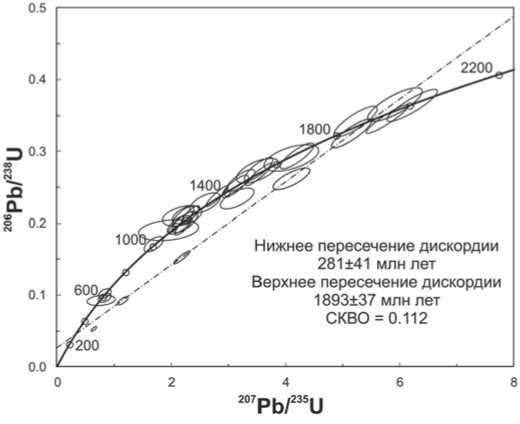

Результаты определения возраста циркона, выделенного из немагнитной лейкоксеновой фракции пробы ПЖ-50, показали широкий разброс значений — от 334 до 2740 млн лет (рис. 2, табл. 1). Датировки разделяются на три совокупности: неопротерозойские (5 точек), мезопа- 39

Рис. 1. Изображение в CL циркона Пижемского месторождения (левая часть рисунка — высокоиттриевый циркон; средняя часть — умеренно иттриевый циркон) и лампрофиров Четласского Камня (правая часть рисунка). Размер поля анализа равен ~20 мкм. Номера анализов совпадают с табл. 1, 2

Fig. 1. Image in CL zircon of the Pizhemskoe deposit (left part of drawing — high-Y zircon; middle part of drawing — moderately Y-zircon) and lamprophyres of the ridge Chetlassky Kamen (the right part of drawing). The size of the field of the analysis is equal ~ 20 microns. Numbers of analyses coincide with Table 1, 2

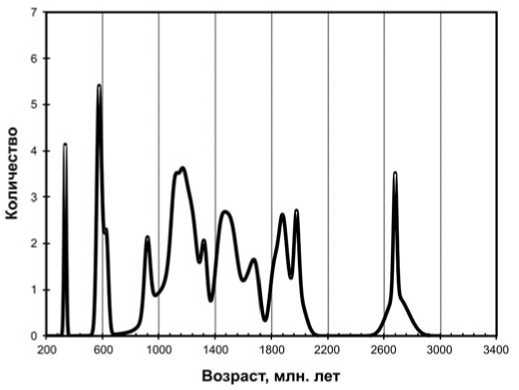

леопротерозойские (26 точек), архейские (3 точки) с выраженным полимодальным распределением максимумов в интервалах 600, 900, 1000-1600, 1600-2000 и 26602740 млн лет (рис. 3). Самое «молодое» измеренное значение возраста — 334 ± 8 млн лет — получено для зерна циркона (точка 33.1), которое характеризуется повышенным содержанием Y, P, HREE и других компонентов, что приводит к нарушению равновесия изотопной U-Pb-системы (D = 319 %).

Установленные значения возраста циркона из титановых руд близки возрасту циркона из лампрофиров керсантит-спессартитового ряда Четласского Камня, что говорит о возможном вкладе циркона из ксенолито-вой части лампрофиров в образование Пижемского месторождения. Собственных лампрофировых цирконов, подтверждающих позднепротерозойский возраст этих пород [8], пока не обнаружено. Широкий диапазон более древних значений возраста свидетельствует о поступлении циркона во все объекты из различных по глубине

Рис. 2. График с конкордией с результатами датирования циркона Пижемского месторождения

Fig. 2. Schedule with Concordia with results of dating of zircon of the Pizhemskoe deposit.

залегания пород фундамента. Пять зерен циркона образуют дискордию со значением верхнего пересечения c конкордией — около 1893 ± 37 млн лет, что соответствует широко проявленному в северо-западном регионе свеко-феннскому этапу метаморфизма. К этой возрастной отметке также тяготеют результаты, полученные «классическим» методом датирования единичных зерен циркона в ГИ КНЦ РАН [6].

Датировки циркона из дайки лампрофиров (проба 55/193) также распределились в три совокупности: нео-протерозойские (890-940 млн лет — 2 точки), мезопро-терозойские (1100-1600 млн лет — 4 точки), палеопро-терозойские (2040 млн лет — 1 точка). Самый молодой возраст — 361 ± 9 млн лет — получен для зерна циркона (точка 43.1), в котором нарушено равновесие изотопной U-Pb-системы (большое значение обратной дискор-дантности D = -37 %, табл. 1). Распределение датировок циркона из лампрофиров повторяет особенности и вписывается в облик полимодального распределения возрастных максимумов для циркона Пижемского место-

Рис. 3. Распределение значений U-Pb-возраста циркона Пижемского месторождения

Fig. 3. Distribution of U-Pb values of age of zircon of the Pizhe-mskoe deposit

Таблица 1. Характеристика и U-Pb-возраст циркона Пижемского месторождения и лампрофиров Четласского Камня Table 1. Characteristic and U-Pb age of zircon of the Pizhemskoe deposit and lamprophyres of the Chetlassky Kamen Ridge

|

Точка анализа Analysis point |

Характеристика (оттенок, зональность при наличии) Charateristics (hue, zonality if present) |

Размер, MKM Size, mcm |

Куд |

206Pbc, % |

U, ppm |

Th, ppm |

232Th /238U |

M6Pb*, PPm |

Возраст Age 206рь/238и, млн лет Ma |

Возраст Age 207Pb/206Pb, млн лет Ma |

D, % |

Пижемское месторождение / Pizhemskoe deposit

|

1.1 (кайма) (rim) |

черный / black |

86x143 |

1.66 |

1.25 |

137 |

77.9 |

0.59 |

34.9 |

1646±38 |

1664 ±74 |

1 |

|

2.1 (центр) (center) |

темно-серый dark gray |

86x143 |

1.66 |

0.09 |

137 |

102 |

0,77 |

38.3 |

1814±39 |

1878±25 |

4 |

|

светло-серый, |

|||||||||||

|

3.1 |

мозаичная Light |

86x114 |

1.32 |

0.00 |

30.6 |

43.0 |

1.45 |

13.9 |

2740±64 |

2699±29 |

-1 |

|

gray, mozaic |

|||||||||||

|

4.1 (край) (rim) |

черный / black |

114x143 |

1.25 |

1.43 |

1382 |

1838 |

1.37 |

112 |

571±13 |

1431±42 |

151 |

|

темно-серый, |

|||||||||||

|

5.1 (центр) (center) |

секториальная dark gray, |

86x129 |

1.50 |

0.21 |

128 |

45.2 |

0.36 |

40.2 |

2001±43 |

2012±24 |

1 |

|

sectorial |

|||||||||||

|

темно-серый, |

|||||||||||

|

6.1 |

осцилляционная dark gray |

114x114 |

1.00 |

1.42 |

200 |

116 |

0.60 |

41.1 |

1359±31 |

1580±55 |

16 |

|

oscillation |

|||||||||||

|

7.1 (центр) (center) |

темно -серый dark gray |

114x143 |

1.25 |

0.26 |

193 |

26.5 |

0.14 |

41.7 |

1444±32 |

1430±34 |

-1 |

|

8.1 (центр) (center) |

светло-серый, секториальная light gray, sectorial |

77x157 |

2.04 |

1.45 |

39.7 |

30.4 |

0.79 |

3.21 |

572±17 |

614±280 |

7 |

|

9.1 (центр) (center) |

черный / black |

100x100 |

1.00 |

0.26 |

475 |

188 |

0.41 |

97.4 |

1377±31 |

1324±21 |

-4 |

|

10.1 |

черный / black темно-серый, |

86x100 |

1.16 |

0.20 |

269 |

128 |

0,49 |

49.0 |

1237±27 |

1196 ±33 |

-3 |

|

11.1 |

о сцил ляционная dark gray, |

71x129 |

1.81 |

0.22 |

111 |

57.7 |

0.54 |

18.9 |

1164±28 |

1155±62 |

-1 |

|

oscilaltion |

|||||||||||

|

12.1 (кайма) (rim) |

черный / black |

86x114 |

1.32 |

0.41 |

483 |

160 |

0.34 |

81.5 |

1151±25 |

1247±31 |

8 |

|

13.1 |

темно-серый, |

||||||||||

|

(центр) (center) |

секториальная dark gray, sectorial |

114x143 |

1.25 |

0.40 |

106 |

66.8 |

0.65 |

18.4 |

1187±32 |

1205±58 |

2 |

|

светло-серый, |

|||||||||||

|

14.1 |

осцилляционная light gray, |

104x130 |

1.25 |

1.46 |

30.7 |

17.6 |

0.59 |

5.11 |

1124±32 |

1061±220 |

6 |

|

oscillation |

|||||||||||

|

15.1 |

темно-серый dark gray |

83x143 |

1.72 |

0.22 |

159 |

94.3 |

0.61 |

40.2 |

1660±36 |

1693±30 |

2 |

|

16.1 |

|||||||||||

|

(центр) (center) |

черный black |

99x125 |

1.26 |

0.53 |

404 |

147 |

0.38 |

96.0 |

1565±33 |

1490±32 |

-5 |

Продолжение табл. 1

Continue of table 1

|

Точка анализа Analysis point |

Характеристика (оттенок, зональность при наличии) Charateristics (hue, zonality if present) |

Размер, мкм Size, mem |

Куд |

2О6РЬС, % |

и, ppm |

Th, ppm |

232Th /238U |

M6Pb*, PPm |

Возраст Age 206Pb/238U, млн лет Ma |

Возраст Age 207Pb/206Pb, млн лет Ma |

D, % |

Пижемское месторождение / Pizhemskoe deposit

|

17.1 (центр) (center) |

темно-серый, секториальная dark gray, sectorial |

73x119 |

1.63 |

0.84 |

73.1 |

175 |

2.48 |

13.3 |

1228±30 |

1084±120 |

-12 |

|

18.1 |

темно-серый, |

||||||||||

|

(центр) |

секториальная |

91x104 |

1.14 |

0.21 |

164 |

218 |

1.38 |

24.2 |

1020±23 |

978 ±65 |

-4 |

|

(center) |

dark gray sectorial |

||||||||||

|

19.1 (кайма) (rim) |

черный / black |

130x156 |

1.20 |

0.36 |

365 |

183 |

0.52 |

81.9 |

1489±32 |

1424±38 |

-4 |

|

20.1 |

темно-серый, |

||||||||||

|

(центр) |

секториальная |

104x130 |

1.25 |

0.40 |

158 |

43.2 |

0.28 |

46.6 |

1896±41 |

1812±30 |

—4 |

|

(center) |

dark gray |

||||||||||

|

21.1 |

темно-серый, |

||||||||||

|

(центр) |

осцилляционная |

60x182 |

3.03 |

0.71 |

335 |

56.8 |

0.17 |

61.4 |

1237±27 |

1124 ±67 |

-9 |

|

(center) |

dark gray |

||||||||||

|

22.1 (ядро) (core) |

темно-серый dark gray |

104x208 |

2.00 |

0.33 |

88.5 |

109 |

1.28 |

27.9 |

2007±45 |

1915±36 |

-5 |

|

23.1 (ядро) (core) |

темно-серый dark gray |

78x104 |

1.33 |

0.86 |

167 |

129 |

0.80 |

33,1 |

1327±30 |

1253±65 |

-6 |

|

24.1 |

светло-серый, |

||||||||||

|

(центр) |

секториальная light gray, sectorial |

78x104 |

1.33 |

0.50 |

68.7 |

71.0 |

1.07 |

16.2 |

1555±36 |

1495±63 |

—4 |

|

25.1 (кайма) |

черный / black |

68x130 |

1.91 |

0.40 |

902 |

387 |

0.44 |

119 |

918±20 |

1694 ±18 |

85 |

|

(rim) 26.1 (кайма) (rim) |

черный / black |

117x146 |

1.25 |

0.57 |

252 |

95.2 |

0.39 |

45.6 |

1225±30 |

1110±46 |

-9 |

|

27.1 |

черный / black светло-серый, |

154x154 |

1.00 |

0.34 |

378 |

291 |

0.80 |

113 |

1912±40 |

1977±17 |

3 |

|

28.1 |

осцилляционная light gray, |

146x268 |

1.84 |

0.50 |

145 |

119 |

0.84 |

12.1 |

591±15 |

701±100 |

19 |

|

oscillation |

|||||||||||

|

29.1 |

черный / black |

98x195 |

1.99 |

0.05 |

340 |

140 |

0.43 |

78.3 |

1531±33 |

1541±19 |

1 |

|

30.1 (ядро) (core) |

темно-серый dark gray |

59x184 |

3.12 |

0.49 |

164 |

235 |

1.48 |

14.4 |

627±15 |

589±110 |

-6 |

|

31.1 (кайма) (rim) |

черный / black |

85x141 |

1.66 |

1.60 |

437 |

73.1 |

0.17 |

100 |

1500±32 |

1856±37 |

24 |

|

32.1 |

светло-серый, |

||||||||||

|

(центр) (center) |

осцилляционная light gray, oscillation |

85x158 |

1.86 |

0.34 |

88.6 |

36.2 |

0.42 |

39.1 |

2662±56 |

2678±35 |

1 |

|

33.1 |

черный / black |

89x129 |

1.45 |

0.89 |

1950 |

1637 |

0.87 |

89.9 |

334±8 |

1400±34 |

319 |

|

34.1 |

черный / black |

87x94 |

1.08 |

0.22 |

275 |

186 |

0.70 |

125 |

2737±54 |

2679±12 |

-2 |

|

35.1 (ядро) (core) |

черный / black |

94x200 |

2.13 |

0.16 |

568 |

279 |

0.51 |

96.6 |

1162±25 |

1112 ±24 |

-4 |

Окончание табл. 1

End of table 1

|

Точка анализа Analysis point |

Характеристика (оттенок, зональность при наличии) Charateristics (hue, zonality if present) |

Размер, мкм Size, mcm |

Куд |

206Pbc, % |

U, PPm |

Th, ppm |

232Th /238U |

206Pb*, PPm |

Возраст Age 206Pb/23SU, млн лет Ma |

Возраст Age 207Pb/206Pb, млн лет Ma |

D, % |

Лампрофиры Четласского Камня Lamprophyres of Chetlassky Kamen

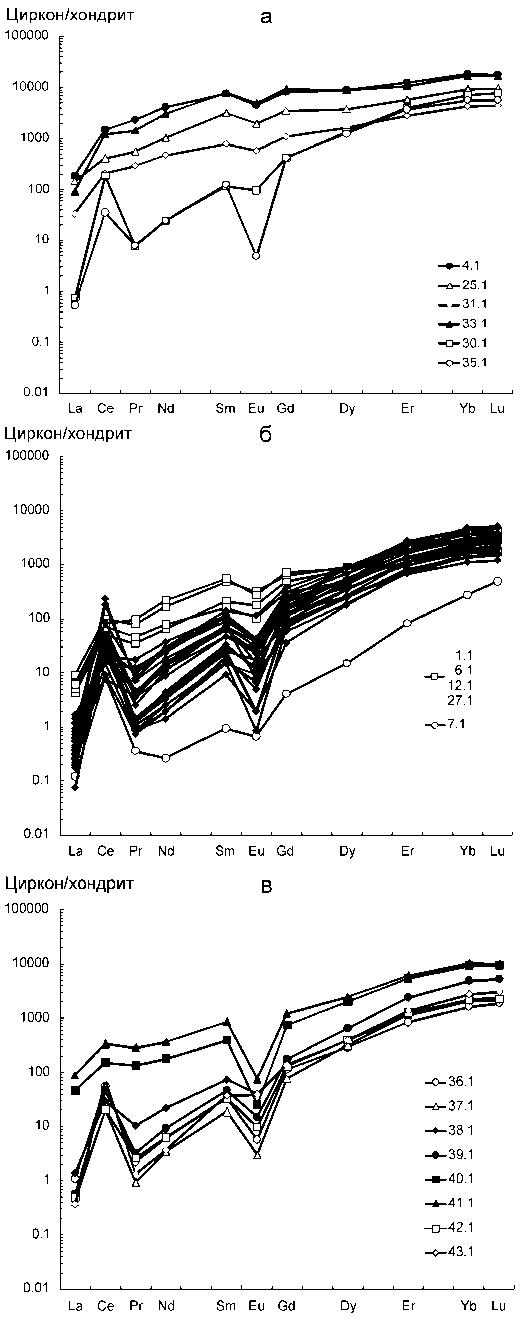

Геохимия циркона. Анализ циркона Пижемского месторождения по морфологии, структуре в CL и содержанию редких элементов показал, что весь циркон можно разделить на две совокупности: циркон с высоким содержанием Y и других редких элементов (более 3000 ppm Y, 6 зерен) и циркон с умеренным содержанием редких элементов (29 зерен, табл. 2).

Высокоиттриевый циркон отличается повышенным содержанием REE — от 2000 до 13400 ppm, пологим спектром их распределения (рис. 4, а), отсутствием (по крайней мере в четырех зернах с максимальным содержанием Y величина Ce/Ce* в среднем составляет 2.3) положительной Се-аномалии и наличием редуцированной отрицательной Eu-аномалии (Eu/Eu* в среднем 0.56 для пяти зерен).

Умеренно иттриевый циркон демонстрирует сравнительно узкий диапазон распределения REE — для 24 зерен спектры распределения REE сливаются в одну полосу шириной не более одного порядка хондритового отношения (рис. 4, б). Эта полоса достаточно дифференцирована от легких к тяжелым REE (LuN/LaN отношение в среднем около 7000), четко выражены положительная Се-аномалия (Се/Се* в среднем 43) и отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* в среднем 0.2). Такие характеристики 43

Рис. 4. Спектры REE для циркона Пижемского месторождения (а — высокоиттриевый; б — умеренноиттриевый циркон) и лампрофиров Четласского Камня (в). На рис. 4, б черными ромбиками обозначен состав умеренно иттриевого циркона за исключением подписанного отдельно

Fig. 4. REE ranges for zircon of the Pizhemskoe deposit (and — high-Y; — moderately Y-zircon) and lamprophyres of the ridge Chetlassky Kamen (c). In fig. 4c black diamond has composition of moderately Y-zircon except for signed separately

отвечают типичному циркону магматического генезиса [23]. Четыре циркона, показанные на рис. 4б белыми квадратами, отличаются повышенным содержанием LREE (в сумме от 60 до 160 ppm, табл. 2), практически выпо-ложенной положительной Се-аномалией (Се/Се* в среднем 4.0) и редуцированной отрицательной Eu-аномалией (Eu/Eu* в среднем 0.51). В этих зернах отмечено высокое содержание Са (в среднем 208 ppm), Li (в среднем 43.5 ppm) и Hf (в среднем 10170 ppm) при умеренном содержании U (416—785 ppm). С учетом того, что три из четырех точек (1.1, 12.1, 27.1 на рис. 1) принадлежат черным в CL каймам циркона, то происхождение этих кайм можно считать метаморфическим при активном воздействии флюида. Одна точка циркона (7.1) резко обособлена на рис. 4, б, ее отличает пониженное содержание средних и тяжелых REE, незначительная отрицательная Eu-аномалия, но при этом положительная Се-аномалия хорошо проявлена (Се/Се* = 40), и сохраняется дифференцированный характер спектра REE. Пониженное Th/U-отношение (0.09 — табл. 2) говорит о возможном метаморфическом генезисе этого домена циркона.

Циркон из лампрофиров по характеру распределения REE можно разделить на две подгруппы — черные в CL зерна (точки 40.1 и 41.1, рис. 1) являются высокоит-триевыми (5165 и 5623 ppm соответственно). В них установлено повышенное содержание REE (3420 и 4243 ppm), спектры REE значительно приподняты в области легких REE (LuN/LaN отношение в среднем 160), положительная Се-аномалия редуцирована (рис. 4, в). Однако сохраняется отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* в среднем 0.06). Остальные шесть зерен циркона из лампрофиров по распределению REE близки к типичному умеренно-иттриевому циркону Пижемского месторождения.

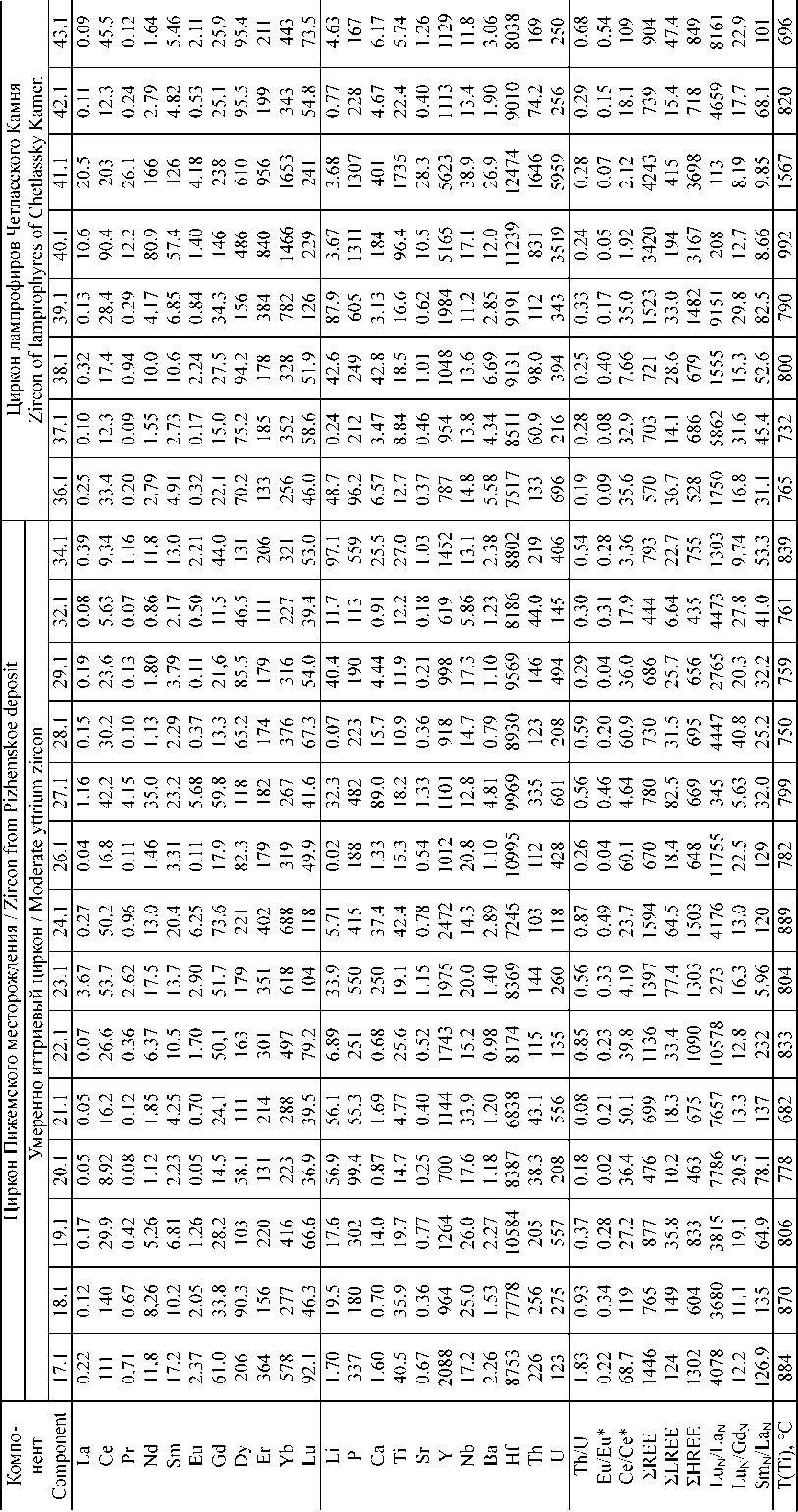

Для изученного циркона характерна положительная корреляция содержания Y и P (рис. 5, а). Составы умеренно иттриевого циркона Пижемского месторождения и лампрофиров совпадают на этом графике, а высокоит-триевые цирконы образуют единый тренд точек, соединяющийся с основной группой. Такое соотношение Y и Р обусловлено ксенотимовой схемой изоморфизма в цирконе, при которой (Y + REE)3+ и P5+ замещают (Zr + Si)4+ [19]. Если в высокоиттриевом цирконе Пижемского месторождения содержание Y не превышает 15000 ppm, то в цирконе из вышележащего проявления Ичетъю содержание Y достигает 100000 ppm [14]. При этом содержание Р закономерно увеличивается от 10000 до 40000 ppm с ростом содержания Y и суммы REE. Ранее для циркона, также аномально обогащенного Y и REE, из различных комплексов пород Фенноскандинавского щита, было установлено, что содержание Р увеличивается всего лишь до 500—800 ppm, что предполагает иную, не ксенотимовую схему изоморфного вхождения Y и REE в структуру циркона [15]. Ксенотимовая схема изоморфизма для изученного циркона Тимана также подтверждается соотношением Y и суммы REE в пропорции 1:1 и практически непрерывным трендом изменения состава циркона по Y и REE с высокой степенью корреляции (рис. 5, б).

Содержание Y и Nb коррелирует только в высокоиттриевом цирконе Пижемского месторождения (рис. 5, в). В умеренноиттриевом цирконе содержание Nb варьирует от 6 до 70 ppm (табл. 2) вне зависимости от уровня содержания Y. Циркон из лампрофиров в целом, за исключением двух высокоиттриевых зерен, содержит меньше Nb.

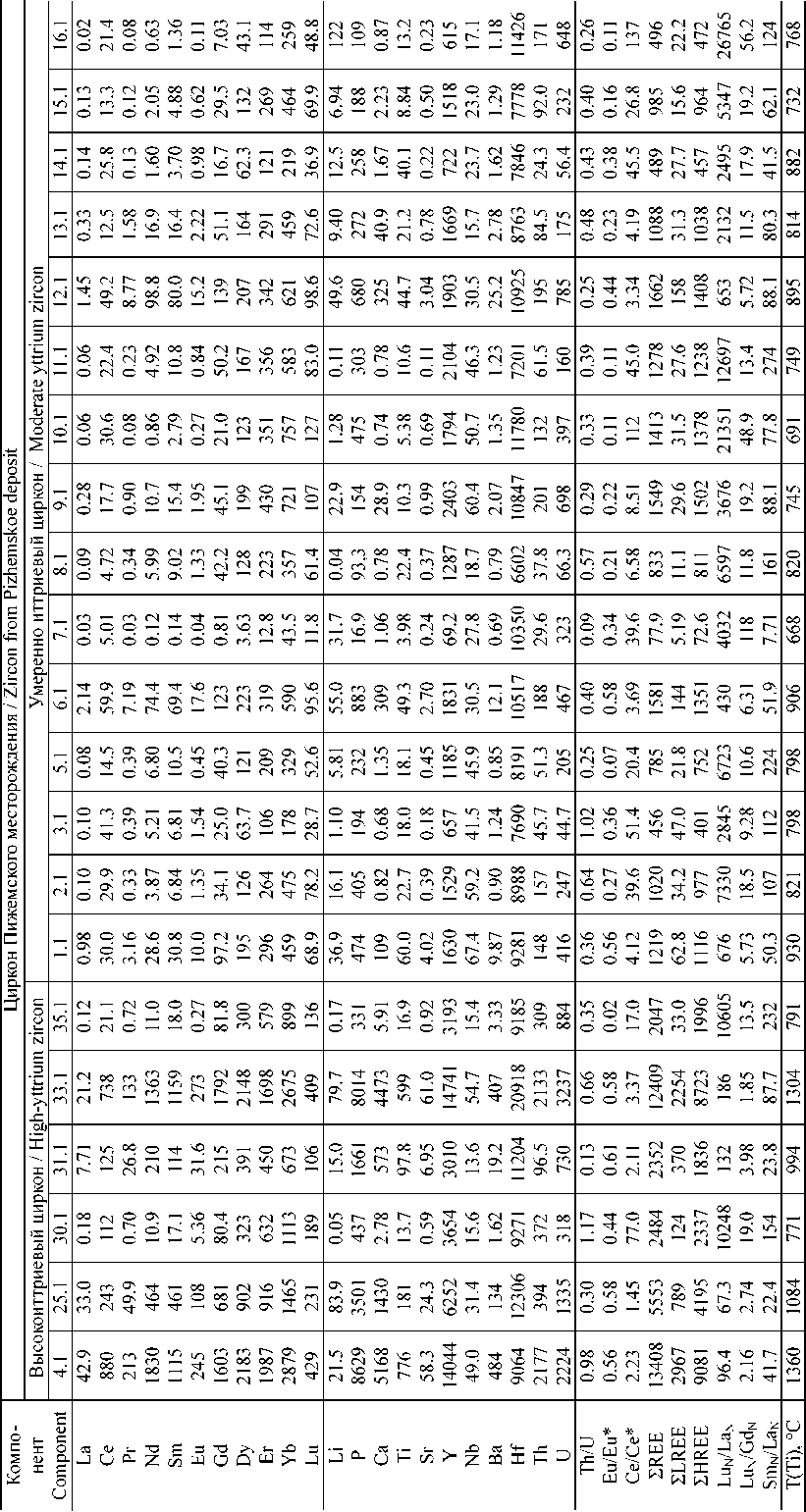

Теблица 2. Содержание редких и редкоземельных элементов (ppm) в цирконе Пижемского месторождения и лампрофирах ЧетласскогомКамня

Table 2. Composition of rare and rare-earth elements (ppm) in zircon of the Pizhemskoe deposit and lamprophyres of the Chetlassky Kamen Ridge

Окончание таблицы 2 End of table 2

Рис. 5. Соотношение Y-P (a), Y-REE (6), Y-Nb (в), LREE-HREE (r), Th-U (д), Ti-Ca (е) для циркона Пижемского месторождения (1 — высокоиттриевый циркон; 2 — умеренно иттриевый циркон) и лампрофиров Четласского Камня (3)

Fig. 5. Ratio of Y-P (a), Y-REE (6), Y-Nb (в), LREE-HREE (r), Th-U (д), Ti-Ca (e) for zircon of the Pizhemskoe deposit (1 — high-Y zircon; 2 — moderately Y-zircon) and lamprophyres of the ridge Chetlassky Kamen (3)

Легкие и тяжелые REE коррелируют между собой, при этом высокоиттриевый циркон содержит большее количество LREE и HREE (рис. 5, г). Умеренноиттриевый циркон Пижемского месторождения образует довольно компактную группу на графике, с которой совпадают фигуративные точки циркона из лампрофиров.

Умеренно- и высокоиттриевый циркон Пижемского месторождения также отличаются друг от друга по содержанию Th и U (рис. 5, д). Высокоиттриевый циркон, как правило, содержит больше Th и U. Соотношение Th и U в изученном цирконе достаточно выдержанное: Th/U отношение в среднем составляет 0.48 по данным геохимического исследования (табл. 2) и 0.68 по данным SHRIMP (табл. 1). Обе величины относятся к диапазону значений циркона магматического генезиса [23].

Неформульные для циркона элементы — Са и Ti — положительно коррелируют (рис. 5, е), при этом высокоиттриевый циркон содержит больше и Са, и Ti. При уровне содержания Са менее 10 ppm его корреляция с Ti пропадает. Температура кристаллизации умеренноиттриевого 47

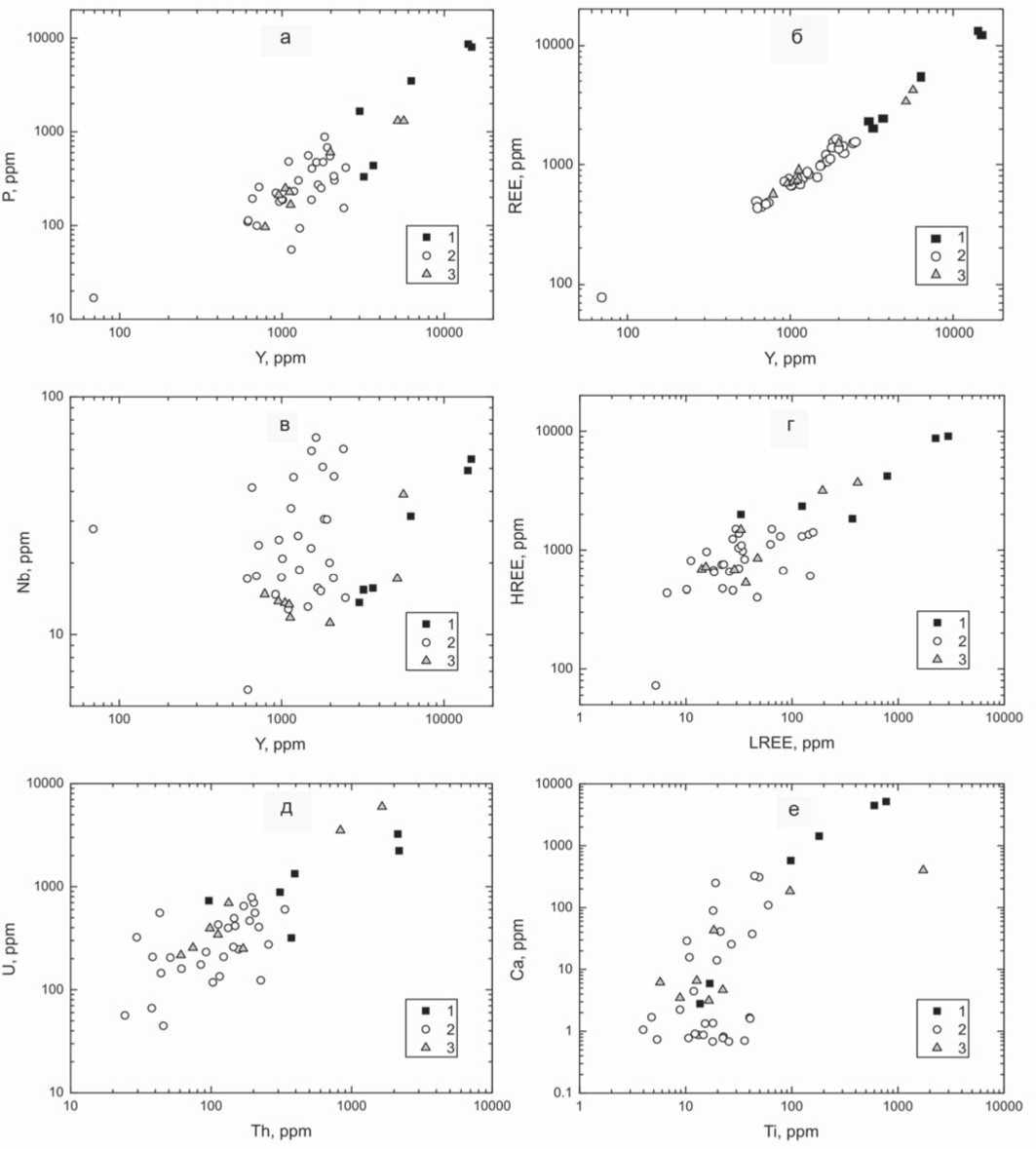

Рис. 6. Соотношение Sm/La-Ce/Ce* (a), La-Sm/La (б) и Ce/Ce*-Eu/Eu* (в) для циркона. Показаны поля составов магматического (1) и гидротермально-метасоматического циркона (2) по [22, 26]. Условные обозначения для фигуративных точек циркона совпадают с рис. 5

Fig. 6. Sm/La-Ce/Ce* ratio (a), La-Sm/La (b) and Se/Ce*-Eu/Eu* (c) for zircon. Fields of structures magmatic (1) and hydrothermal-metasomatic zircon (2) are shown [22, 26]. Symbols for figurative points of zircon coincide with Fig. 5

циркона по титановому термометру [27] попадает в диапазон 670—930 °C при среднем значении 800 °C (табл. 2). В целом содержание Ti не превышает эмпирический лимит в 50-70 ppm, позволяющий использовать титановый термометр [25]. В высокоиттриевом цирконе содержание Ti достигает 600 и даже 776 ppm, что исключает его использование в качестве геотермометра (табл. 2).

В большинстве проанализированного циркона спектры распределения REE (рис. 4) отвечают характерному 48

для магматического циркона типу с высоким значением Lu N /La N -отношения, четко проявленной положительной Се-аномалией (Се/Се* достигает 137) и менее контрастной отрицательной Eu-аномалией [23]. Содержание неформульных для циркона элементов (Ca, Sr, Ba, Nb, Ti) сравнительно невелико и в сумме составляет 20-428 ppm.

Высокоиттриевый циркон характеризуется резко повышенным уровнем суммарного содержания REE, варьирующим в одном порядке — от 3400-4200 в лампрофирах до 5500-13400 ppm в Пижемском месторождении (табл. 2). Необходимо отметить, что в высокоиттриевом цирконе аномально увеличивается содержание не только неформульных элементов (Ca, Sr, Ba, Nb, Ti), но также более свободно, изоморфно входящих в его решетку Hf, Th, U и P. Суммарное содержание в цирконе всех этих элементов, без учета REE, варьирует от 22300 до 54700 ppm (табл. 2).

На дискриминационных диаграммах (рис. 6), используемых для разделения составов циркона магматического и гидротермально-метасоматического генезиса [22, 26], изученный циркон попадает либо в поле магматического генезиса, либо занимает промежуточное положение в направлении поля составов гидротермально-метасоматического циркона. Высокоиттриевый циркон Пижемского месторождения и лампрофиров Четласского Камня максимально тяготеет к полю гидротермально-метасоматического циркона, но формально в него не попадает.

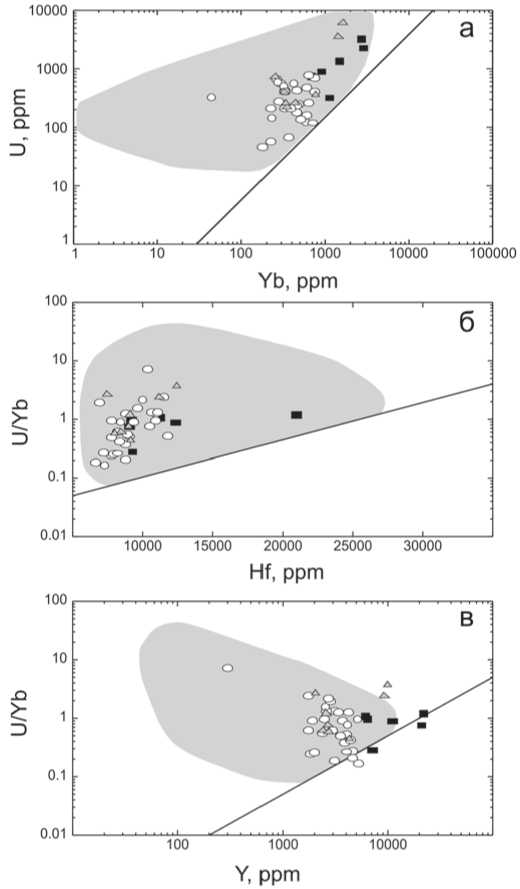

По известным критериям соотношения Yb-U, Hf-U/Yb (рис. 7, а, б) весь изученный циркон попадает в поле циркона из континентальных пород [20]. На диаграмме Y-U/Yb (рис. 7, в) обособляются точки состава высокоиттриево-го циркона Пижемского месторождения и лампрофиров. При этом они расположены вдоль линии, разграничивающей цирконы однозначно океанического генезиса (нижняя часть диаграммы) от цирконов континентальных пород и поля неопределенности. Очевидно, что данная диаграмма, построенная на ограниченной выборке аналитических данных, не в полной мере может служить для идентификации генезиса циркона с аномально высоким содержанием Y.

В целом результаты впервые проведенного датирования циркона Пижемского месторождения согласуются с результатами исследования возраста циркона, выделенного из вышележащего конглобрекчиевого пласта проявления Ичетъю [6, 7]. Геохимическая специализация циркона двух объектов во многом совпадает — все это может свидетельствовать о едином источнике циркона для них. Доказательством того, что источник циркона глубинный, а не латеральный, является отсутствие на современной эрозионной поверхности Тимана пород древнее 1 млрд лет. Кроме того, Y-P-REE-геохимическая специализация циркона Тимана отсутствует в магматических и осадочных породах Урала и Балтийского щита.

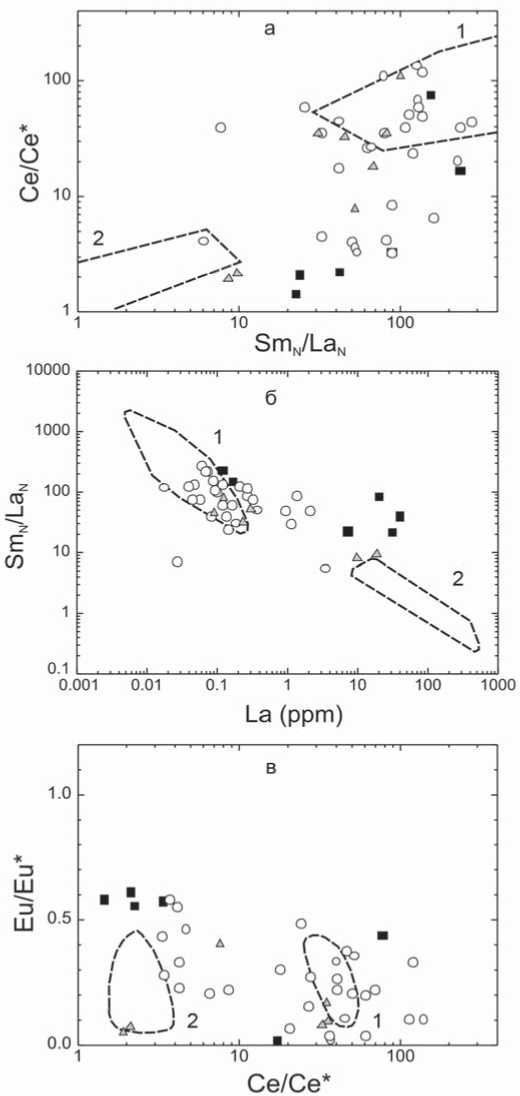

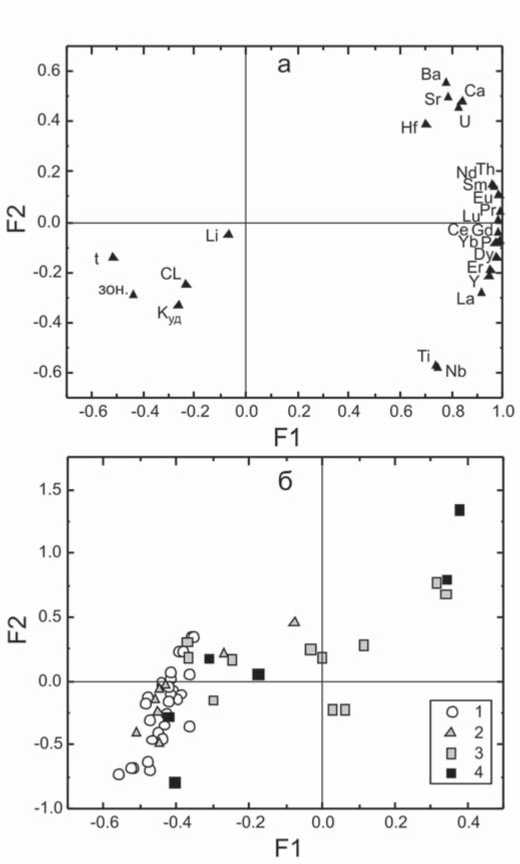

Для установления меры генетических связей и возможного источника вещества циркона проведен факторный анализ (метод главных компонент), в котором использованы 26 признаков, характеризующих состав циркона (54 анализа в 47 зернах: 35 зерен циркона Пижемского титанового месторождения, 8 зерен циркона из лампрофиров Четласского Камня и 11 анализов 4 зерен высокоиттриевого циркона проявления Ичетъю). В качестве признаков при обработке данных методом факторного анализа были выбраны: химический состав циркона (22 элемента — La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy,

Рис. 7. Соотношение Yb-U (a), Hf-U/Yb (б) и Y-U/Yb (в) для циркона. Серым цветом показано поле циркона континентальных пород, ниже наклонной линии находится поле циркона однозначно океанического происхождения [20]. Условные обозначения для фигуративных точек циркона см. на рис. 5

Fig. 7. A ratio of Yb-U (a), Hf-U/Yb (b) and Y-U/Yb (c) for zircon. The field of zircon of continental rocks is shown by gray color, below the inclined line there is a field of zircon of unambiguously oceanic origin [20]. Symbols for figurative points of zircon coincide with Fig. 5

Er, Yb, Lu, Li, P, Ca, Ti, Sr, Y, Nb, Ba, Hf, Th, U), U-Pb-возраст зерен циркона и морфологические признаки (коэффициент удлинения, зональность и яркость катодолюминесцентного свечения, оцененные в баллах).

Два главных фактора удовлетворительно описывают изменчивость всей выборки данных со следующими весами: F1 = 71.63 %; F2 = 8.04 %. Другие факторы не принимаются в расчет ввиду своего незначительного вклада в общую дисперсию. Ерафическое изображение результата факторного анализа показано на рис. 8. Все проанализированные химические элементы разделились на четыре группы на диаграмме факторных нагрузок (рис. 8, а). Отмечены высокие корреляционные связи между всеми REE, Th, Y и P, эти элементы-примеси образовали единое компактное поле. Высокая корреляция на уровне (r = 0.92—1.00) для большой группы элементов убе-

Рис. 8. Диаграммы в координатах главных факторов (F1 и F2) для изученного циркона: а — факторных нагрузок; б — значений факторов. Условные обозначения: а) t — U-Pb-возраст, Куд — коэффициент удлинения, CL — яркость катодолюминесценции, зон. — зональность; б) 1 — умеренноиттрие-вый циркон Пижемского месторождения, 2 — циркон лампрофиров Четласского Камня, 3 — высокоиттриевый циркон проявления Ичетью [14], 4 — высокоиттриевый циркон Пижемского месторождения

Fig. 8. Charts in coordinates of main factors (F1 and F2) for the studied zircon: A — factorial loadings; Б — values of factors. Symbols: a) t — U-Pb age, Куд — lengthening coefficient, CL — brightness of a cathodoluminescense, zon. — zonality; b) 1 — moderately Y zircon of the Pizhemskoe deposit, 2 — zircon from lamprophyres of the Chetlassky Kamen ridge, 3 — high-Y zircon of Ichetyu occurrence [14], 4 — high-Y zircon of the Pizhemskoe deposit дительно свидетельствует о существовании гетеровален-тного изоморфизма между Zr и Si с одной стороны и Y, REE, P с другой в ряду циркон — ксенотим. Тяжелые REE имеют более сильные корреляционные связи c Y, чем легкие. Другая группа сильно коррелирующих между собой элементов (r = 0.90—0.95) обьединяет Ca, Sr, Ba, Hf, U — литофильные элементы, близкие между собой по геохимическим свойствам. Сильная корреляция (r = 0.99) между Ti и Nb свидетельствует о том, что источником циркона могли быть щелочно-ультраосновные породы, для которых эти элементы-примеси весьма характерны. Литий не коррелируется с другими элементами. Отрицательные корреляционные связи выявлены между содержанием большинства химических элементов с одной стороны и возрастом и морфологическими признаками (зональностью, яркостью CL, коэффициентом удлинения зерен циркона) с другой стороны. Это означает, что более древний циркон содержит меньше элементов-примесей по сравнению с цирконом относительно молодого возраста, а также имеет морфологические признаки циркона магматического генезиса (удлиненную форму и осцилляци-онную зональность в контрастных тонах).

Результат факторного анализа для 54 точек циркона показывает, что фигуративные поля всех совокупностей циркона (Пижемское месторождение, проявление Ичетъю и лампрофиры Четласского Камня) в значительной степени пересекаются (рис. 8, б), в особенности это характерно для циркона Пижемского месторождения и лампрофиров. От основной группы в правую часть графика значений факторов отклоняются высокоиттриевые разности циркона всех трех объектов. Вышесказанное подтверждает вывод о едином геохимическом типе рассмотренного циркона и о возможном едином глубинном источнике для них.

Выводы

-

1. Впервые получены данные по геохимии и U-Pb-возрасту циркона Пижемского титанового месторождения. Проведен сравнительный анализ этих данных с таковыми для циркона из полиминерального проявления Ичетъю и лампрофиров Четласского Камня Среднего Тимана, предполагаемого источника рудного вещества для Пижемского месторождения. Установлено, что в титаноносной руде присутствуют зерна циркона широкого временного интервала. Материалом и коренным источником рудного вещества были не только лампрофиры — вероятно, флюидизаты дренировали тиманский фундамент с большой глубины. Результаты определения возраста циркона показали, что в изученной выборке присутствуют зерна с самыми «молодыми» датировками — 591-572 млн лет. Отсутствие фанерозойского циркона свидетельствует о том, что сама титаноносная толща более древняя, чем предполагалась ранее (средний девон), ее возраст следует считать докембрийским.

-

2. Установлен единый геохимический тип для циркона из всех трех объектов, для которого характерен одинаковый тренд гетеровалентного изоморфизма ксеноти-мового типа (Zr+Si)4+ ^ (Y+REE)3++P5+. В каждом из трех объектов для большинства зерен характерно относительно низкое содержание Y + REE в интервале от 150 до 3000 ppm, однако в каждом из них присутствует более 10 % зерен циркона с аномально высоким суммарным содержанием этих элементов — до 1-3.5 мас. %, коррелирующим с содержанием Р. Источник собственно Y-HREE-циркона в настоящее время доподлинно не известен. Но тем не менее этот «маркер» заметно проявился во всех рассмотренных в статье объектах. Сейчас можно говорить об особом «тиманском» типе иттрий-фос-фор-редкоземельного циркона.

-

3. В цирконе отмечается повышенное содержание титана, которое дает высокую расчетную температуру кристаллизации — от 668 до 994 °С (среднее значение 806 °С). Такая температура характерна для коровых магматических пород. В аномальном по содержанию Y, REE и Са (индикатор степени метамиктности) цирконе отмечается повышенное содержание Ti, которое дает нере- 50

ально высокие температуры кристаллизации, не использованные при расчете средних значений. Установленная высокая корреляция (г = 0.99) содержания Ti и Nb в цирконе подтверждает вероятность того, что источником циркона Пижемского месторождения могли служить ще-лочно-ультраосновные породы (лампрофиры), широко распространенные на Среднем Тимане.

Авторы благодарят С. Г. Симакина, Е. В. Потапова (ЯФ ФТИАН) и сотрудников ЦИИ ВСЕГЕИ за аналитические исследования циркона.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-05-00125), Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 5.2115.2014/Kна 2014-2016гг. и НИР ИГЕМ РАН № 72-8 «Эволюция россыпеобразующих систем в процессе литогенеза: от мобилизации вещества до россыпей дальнего сноса».

Список литературы Геохимия и U-Pb-возраст циркона Пижемского титанового месторождения (Средний Тиман)

- Игнатьев В. Д., Бурцев И. Н. Лейкоксен Тимана: Минералогия и проблемы технологии. СПб.: Наука, 1997. 215 с.

- Калюжный В. А. Некоторые черты ильменито-лейкоксеноносных осадочно-метаморфических фаций сланцев и связанные с ними россыпи на Тимане//Геология и полезные ископаемые Северо-Востока Европейской части СССР и Севера Урала. Сыктывкар, 1965. С. 467-473.

- Калюжный В. А. Геология новых рассыпеобразующих метаморфических формаций. М.: Наука, 1982. 264 с.

- Макеев А. Б. Пижемское титановое месторождение -флюидизатная кальдера в Пижемской депрессии (Средний Тиман)//Геохимия литогенеза: Материалы Российского совещания с международным участием (Сыктывкар, 17-19 марта 2014 г.). Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 86-89.

- Макеев А. Б. Типоморфные особенности минералов титановых руд Пижемского месторождения//Минералогия. 2016. № 1. C. 24-49.