Геохимия углей Неченского месторождения

Автор: Валяева О.В., Бушнев Д.А., Бурцев И.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 8 (212), 2012 года.

Бесплатный доступ

Методами органической геохимии изучено вещество бурых углей Неченского месторождения. Установлено, что распределение ациклических углеводородов и полициклических биомаркеров отвечает невысокой (буроугольной) стадии преобразования органического вещества пород. Исходное органическое вещество исследованных углей преимущественно состояло из остатков высшей растительности, примесь аквагенного вещества незначительна.

Бурый уголь, биомаркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/149129078

IDR: 149129078

Текст научной статьи Геохимия углей Неченского месторождения

Главные направления использования углей в нашей стране — энергетическое и узкое технологическое (угли для металлургии). В то же время уголь служит основой для производства многих видов ценной высокотехнологичной продукции. Сырьевая база Печорского бассейна для производства нетрадиционной угольной продукции недостаточно оценена. Угли Неченского буроугольного месторождения в связи с их высокой зольностью отнесены к некондиционным [1] и не рассматривались в качестве приоритетных объектов при разработке. Однако в связи с высоким выходом летучих компонентов (42.8— 48.9 %) и незначительным содержанием серы (0.3—0.7 %) угли Неченского месторождения представляют собой интерес в качестве нетрадиционного источника сырья, в частности для получения синтез-газа.

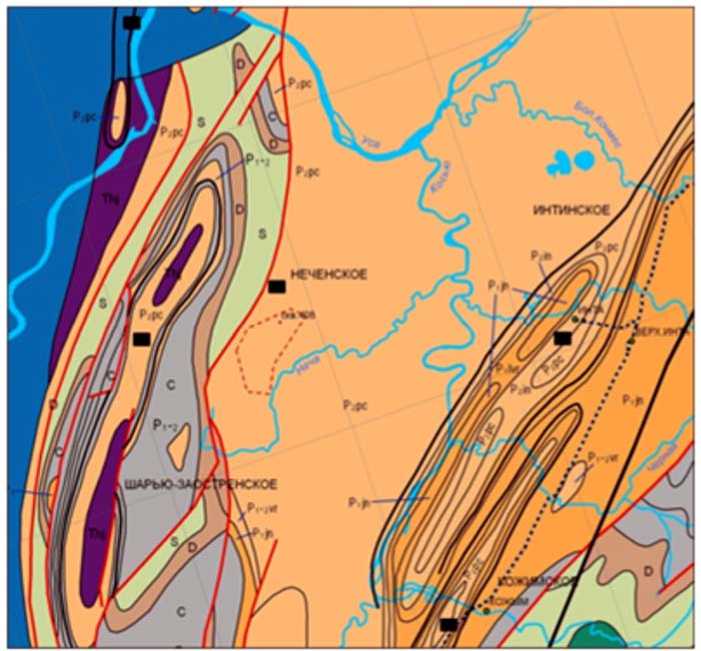

Неченское буроугольное месторождение расположено на территории Интинского района, в 44-х км к северо-западу от г. Инты. Месторождение приурочено к одноименной синклинали, простирающейся вдоль юго-восточного борта гряды Чернышева с юго-запада на северо-восток не менее чем на 22 км. Площадь месторождения ограничивается на северо-востоке р. Усой, на юго-западе — р. Сарьюгой. Наиболее перспективная площадь месторождения приурочена к верхнему течению р. Нечи. Общая площадь месторождения составляет 300 км2 (рис. 1).

Объектом нашего исследования являлись пробы углей, отобранные из керна скважины № 408, расположенной на ручье Шомъёль, левом притоке ручья Угольный-Вож.

Ранее было установлено, что формирование углей происходило в болотных условиях [3]. Ведущими типами углей, выделенными по степени сохранности структуры компонентов органического вещества, являются посттелиниты и преколлиниты, которые отражают преобладание застойных ус ловий углеобразования. Задачей данного исследования было изучение состава биомаркеров битумоида углей с целью выяснения геохимических обстановок их формирования, согласования данных по составу биомаркеров и шкалы зрелости углей, выяснения состава исходного органического вещества. Эти работы необходимы как подготовка к детальным исследованиям структуры органической массы ископаемых углей в связи с их происхождением и технологическими особенностями.

Методика исследования

Содержание органического углерода (Сорг) определялось в нерастворимом в концентрированной соляной кислоте остатке породы (НОП). Результаты определения пересчитывались на исходную породу. Для количественного анализа Сорг использовался экспресс-анализатор на углерод АН-7529. В качестве стандарта применялась глюкоза.

Рис. 1. Геологическое строение района Неченского буроугольного месторождения. Фрагмент геологической карты масштаба 1: 500 000 [2]

Выделение хлороформенного битумоида А (ХБА) проводилось по стандартной методике методом горячей экстракции [4]. Раздробленная и растертая порода подвергалась экстракции хлороформом в аппарате Сокслета в течение 40 часов. Удаление элементарной серы из битумоида достигалось в процессе экстракции добавлением в приемник губчатой меди.

Насыщенные фракции битумои-дов, выделенные методом жидкостной хроматографии, были проанализированы методом ГЖХ на хроматографе «Кристалл-2000М», оснащенном капиллярной колонкой J&W DB-5 (30 м * 0,32 мм). При анализе распределения полициклических биомаркеров нами использовался метод хрома-то-масс-спектрометрии (ХМС). Исследования выполнены на приборе фирмы «Shimadzu» модели QP5050A на колонке SPB-5 фирмы «Supelko». Длина колонки составляла 60 м, внутренний диаметр — 0.32 мм. Анализ выполнялся в режиме SIM (мониторинг избранных ионов) по 191 и 177 ионам — тритерпаны, 217 и 218 ионам — стерановые УВ.

Результаты и их обсуждение

Содержание органического углерода в исследованных образцах изменяется от 13.7до 52.4 % (см. таблицу).

углей полублестящих и блестящих содержание Сорг варьируется от 42.4 до 48.7 %. Выход ХБА составляет от 0.058—0.13 % в углистом аргиллите и полуматовом угле соответственно и достигает 0.22—0.28 % в полублестящих и блестящих разностях. Битумо-идный коэффициент (ЬХБ) невысок, его значения составляют 0.4—0.6 %.

Выход углеводородной (метано-во-нафтеновой) фракции изменяется в пределах от 1.9 в битумоиде углистого аргиллита до 15.7 % в битумоиде угля полублестящего. Большую часть битумоида пород составляют смолис-то-асфальтеновые компоненты.

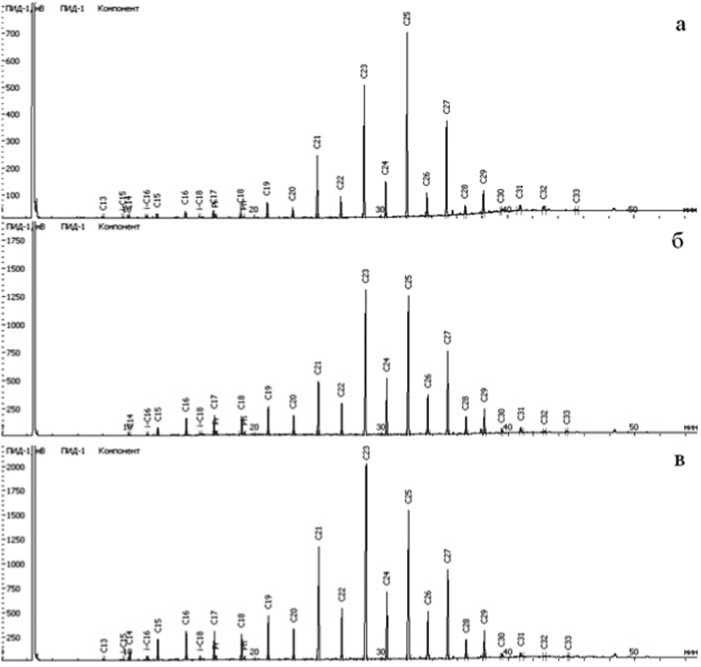

Среди нормальных и изопреноидных алканов высокомолекулярные углеводороды преобладают над среднемолекулярными, о чем свидетельствуют хроматограммы распределения алканов в метано-нафтеновых фракциях хлороформенных битумои-дов (рис. 2). Почти для всех исследованных образцов максимум распределения приходится на н -С25. Исключениями являются образцы углистого аргиллита (для них отмечается наибольшая концентрация трикозана) и уголь полуматовый, в образце которого н -ал-

Минимальное значение Сорг отвечает углистому аргиллиту, максимальное — полосчатому углю. Для образцов

каны состава С23 и С25 присутствуют в одинаковых количествах. Коэффициент нечетности (2* н -С29/ н -С28+ н -С30)

Рис. 2. Распределение алканов в метано-нафтеновых фракциях хлороформенных би-тумоидов из углей Неченского месторождения: а - уголь блестящий, обр. 54; б — уголь полуматовый, обр. 42; в - углистый аргиллит, обр. 63

достигает значений 2.11—4.96. Высокие концентрации нечетных н-алка-нов в высокомолекулярной области рассматриваются в органической геохимии как признак двух факторов, влиявших на состав органического вещества. Во-первых, это состав исходного органического вещества, в котором доминировали остатки преимущественно высшей растительности, а во-вторых, невысокая стадия катагенетического созревания исходного органического вещества. В случае бурых углей Интинского района, вероятно, справедливыми будут являться оба заключения — исходное органическое вещество представлено

в битумоидах углей Неченского место рождения и вмещающих пород

преимущественно терригенной составляющей и его катагенетическая зрелость невысока.

Концентрация изопреноидов невелика по сравнению с близкими

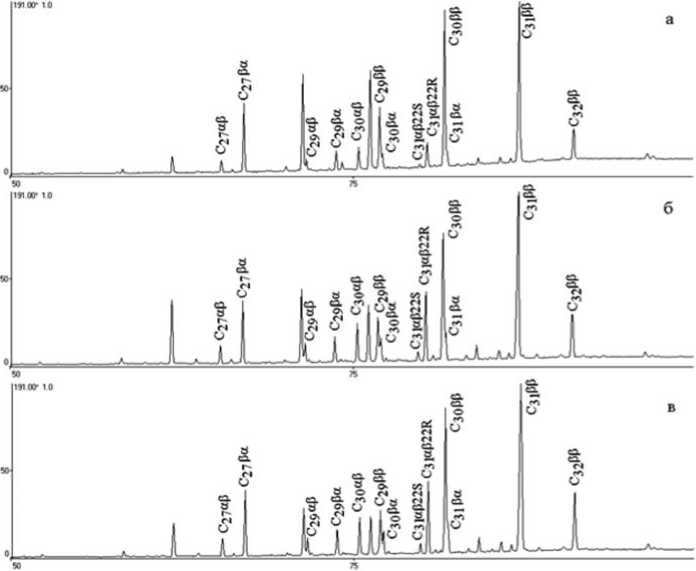

Рис. 4. Распределение углеводородов ряда гопана (масс-фрагментограмма по 191 иону) в метано-нафтеновых фракциях хлороформенных битумоидов из углей Неченского месторождения: а — уголь блестящий, обр. 54; б — уголь полуматовый, обр. 42; в — углистый аргиллит, обр. 63

по временам хроматографического удерживания н -алканами, так, отношение (Pr+Ph)/( н -C17+ н -C18) изменяется от 0.09 до 0.46. Ранее [5] отмечалось, что содержание изопреноид-

Геохимическая характеристика битумоидов пород Неченского угольного месторождения, скв. 408

|

Номер образца |

14 |

33 |

42 |

52 |

54 |

57 |

63 |

|

Характеристика породы |

Уголь |

Углистый |

Уголь |

Уголь |

У голь |

Уголь |

Аргиллит |

|

блестящий |

аргиллит |

полуматовый |

полосчатый |

блестящий |

полублес тящий |

углистый |

|

|

Сорг, % |

42.4 |

13.7 |

27.8 |

52.4 |

48.2 |

48.7 |

- |

|

ХБ, % |

0.26 |

0.058 |

0.13 |

0.28 |

0.28 |

0.22 |

0.089 |

|

рХБ. % |

0.6 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0.6 |

0.5 |

— |

|

Выход УВ, % |

11.49 |

1.86 |

8.75 |

5.22 |

6.48 |

15.71 |

7.14 |

н-алканы и изопреноиды

|

Сц~С18 |

1.78 |

5.92 |

6.07 |

3.14 |

3.38 |

4.46 |

7.63 |

|

С19-С24 |

35.75 |

53.64 |

42.06 |

32.49 |

38.45 |

37.12 |

51.14 |

|

Су: Су |

63.76 |

41.04 |

50.70 |

62.33 |

57.47 |

59.88 |

40.71 |

|

Pr/Ph |

1.04 |

1.05 |

1.14 |

1.57 |

1.80 |

1.52 |

0.42 |

|

КНЧС15-С21 |

2.08 |

1.95 |

1.71 |

1.86 |

2.81 |

2.02 |

2.23 |

|

К„чс25-с31 |

5.57 |

3.76 |

3.95 |

6.36 |

6.52 |

7.66 |

3.69 |

|

2С,7/С15+С,6 |

0.97 |

1.11 |

1.11 |

1.06 |

1.03 |

1.12 |

1.07 |

|

2С29/С28+Сзо |

3.3 |

2.11 |

2.75 |

3.58 |

4.96 |

4.10 |

2.49 |

|

Рг/С17 |

0.45 |

0.10 |

0.22 |

0.60 |

0.49 |

0.29 |

0.15 |

|

Ph/C18 |

0.23 |

0.09 |

0.20 |

0.34 |

0.25 |

0.21 |

0.40 |

|

Pr+Ph/Cl7+CIR |

0.30 |

0.09 |

0.21 |

0.46 |

0.37 |

0.25 |

0.27 |

стераны

|

ааа 20R С27, % |

16 |

10 |

15 |

18 |

И |

7 |

9 |

|

ааа 20R С28, % |

14 |

10 |

8 |

14 |

14 |

13 |

7 |

|

ааа 20R С29, % |

71 |

79 |

77 |

68 |

75 |

80 |

84 |

|

20S/(20S+20R), С29 |

0.07 |

0.04 |

0.07 |

0.12 |

0.05 |

0.02 |

0.05 |

гопаны

|

228/(228+22 R), ар С31 |

0.13 |

0.09 |

0.13 |

0.17 |

0.11 |

0.12 |

0.12 |

|

аР С29. % |

13 |

19 |

20 |

14 |

И |

12 |

19 |

|

Ра С29, % |

22 |

28 |

27 |

25 |

21 |

21 |

27 |

|

РР С29, % |

64 |

53 |

53 |

62 |

68 |

67 |

54 |

|

аР СЗО, % |

15 |

17 |

20 |

14 |

И |

12 |

17 |

|

Ра СЗО. % |

10 |

10 |

И |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

рр СЗО, % |

76 |

73 |

69 |

78 |

82 |

79 |

73 |

ных углеводородов увеличивается по отношению к н -алканам при метаморфизме углей. Значения отношения пристана (Pr) к фитану (Ph) в определенной степени обусловлены окислительно - восстановительным потенциалом среды раннего диагенеза [6]. В битумоидах углей и вмещающих пород величина этого отношения составляет 0.4-1.8, что является вполне типичным для бурых углей Днепровского, Канско-Ачинского бассейнов, Богословского месторождения Северного Урала [7].

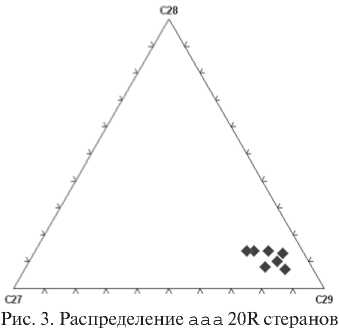

Среди полициклических биомаркеров удалось идентифицировать стераны состава С27, С28 и С29 и гопаны состава С29, С30 и С31. Все изученные образцы характеризуются существенным преобладанием среди биологических aaa 20R изомеров стерана си-тостана (С29) над холестаном (С27) и эргостаном (С28). Доля С29 достигает 84 % (см. таблицу). Обычно [6, 8] преобладание С29 стеранов рассматривается как показатель континентального генезиса РОВ. На треугольной диаграмме (рис. 3), предложенной [9,10] и отражающей распределение С27—С29 регулярных стеранов, все изученные нами образцы попадают в область высшей растительности. Показатель 20S/(20S+20R), рассчитанный по соотношению двух эпимерных форм, для всех образцов имеет низкие значения (0.02—0.12), что указывает на низкую степень преобразованности исходного ОВ. Среди гопановых углеводородов безусловно доминируют соединения с bb-конфигурацией — биогопаны — по сравнению с морета-нами (ba) и нефтяными гопанами (ab) (рис. 4). Так, содержание bb C29 изменяется от 53 до 68 %, а bb C30 — от 69 до 82 % (табл.). Коэффициент зрелости, рассчитанный по отношению 22S конфигурации гопанов к сумме 22S и 22R (22S/(22S+22R), ab C31), характеризуется низкими значениями (0.09—0.17) и указывает на невысокую степень зрелости образцов.

Результаты пиролиза Rock-Eval получены на ограниченном числе об- разцов из данного разреза. Анализ этих результатов подтверждает в целом выводы, сделанные на основе изучения полициклических биомаркеров. Так, относительно невысокая катагенетическая преобразованность органического вещества неченских углей устанавливается по значениям Tmax, равным 416—422 °С. Высокий вклад гумусового органического вещества в состав исходной биомассы диагностируется по значениям водородного (HI) 30—55 мг УВ/г Сорг и кислородного (OI) 11—5 мг СО2/ Сорг индексов, характерным для III типа керогена. Определение [11] отражательной способности витринита (Ro=0.41 %) для слоя, лежащего в интервале исследованных образцов, хорошо согласуется с данными по катагенетической зрелости, полученными методом Rock-Eval.

Таким образом, на основании проведенных детальных геохимических исследований можно сделать вывод, что накопление исходного ОВ углей Неченского месторождения проходило в обстановках от восстановительной до слабоокислительной. Вклад сапропелевого органического вещества в общую массу ОВ мал, а его наличие можно связать со сменой болотных обстановок на озёрно - болотные. Катагенетическая зрелость органического вещества углей и вмещающих пород невелика, что чётко диагностируется по распределению полициклических биомаркеров биту-моида и показателям пиролиза RockEval. Данные по детальным геохимическим исследованиям состава биомаркеров исследованных отложений приводятся впервые.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-05-00699-а и программы фундаментальных исследований УрО РАН № 12-М-57-2047.

Список литературы Геохимия углей Неченского месторождения

- Угольная база России. Т. I. Угольные бассейны и месторождения европейской части России (Северный Кавказ, Восточный Донбасс, Подмосковный, Камский и Печорский бассейны, Урал). М.: Геоинформмарк, 2000. 483 с.

- Самолкин С. С., Ширяев С. В. и др. Геологический отчет о поисковой разведке Неченского буроугольного месторождения (карьерного поля № 1) по состоянию геологоразведочных работ на 01.01.1979 г.//Комигеолфонд, № 9984.

- Процько О. С., Шанина С. Н, Валяева О. В. Компонентный состав и условия образования органического вещества углей Неченского буроугольного месторождения/Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2009. № 8. С. 15-21.

- Задачи и методические приемы битуминологических исследований/В. А.Успенский, О. А.Радченко, Л. С.Беляева и др. Л.: Недра, 1986. 223 с.

- Гуляева Н. Д., Арефьев О. А., Емец Т. П., Соколов В. Л., Петров Ал. А. Закономерности распределения нормальных и изопреноидных алканов в гумусовых углях//Химия твёрдого топлива, 1978. № 1. С. 45-51.