Геохронологическая история метаморфизма пород дорифейских образований западного склона Южного Урала

Автор: Пыстин А.М., Ронкин Ю.Л., Синдерн С., Пыстина Ю.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 11 (215), 2012 года.

Бесплатный доступ

Раннедокембрийский возраст наиболее достоверно установлен для полиметаморфических комплексов палеоконтинентальной зоны Южного Урала. Они сложены архейскими (вплоть до 3.5 млрд лет) и палеопротерозойскими породами. Нижняя возрастная граница раннего этапа метаморфизма гранулитовой фации, который испытали архейские образования, датируются значениями около 2.8 млрд лет. Гнейсо-мигматитовые комплексы сформировались в палеопротерозое при последовательном проявлении гранулитового метаморфизма (около 2.1 млрд лет назад), сменившегося метаморфизмом амфиболитовой фации с сопутствующей гранитизацией (2.0–1.8 млрд лет назад).

Урал, архей, палеопротерозой, полиметаморфический комплекс, гранулитовый метаморфизм, циркон

Короткий адрес: https://sciup.org/149129054

IDR: 149129054

Текст научной статьи Геохронологическая история метаморфизма пород дорифейских образований западного склона Южного Урала

Имеющиеся геофизические данные свидетельствуют о продолжении структур кристаллического фундамента Восточно-Европейского кратона под палеоконтинентальной зоной Урала [1,18,20]. Это обстоятельство дает основание для интерпретации по крайней мере некоторых из приуроченных к этой зоне (традиционно называемой западным склоном Урала) высокотемпературных метаморфических (полиметаморфических) комплексов как тектонически перемещенных фрагментов кристаллическо го основания прилегающей с запада платформенной области.

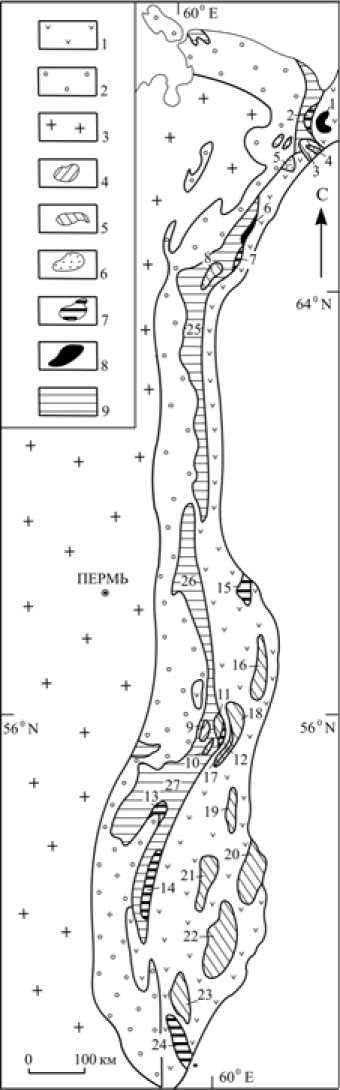

Распространенные на западном склоне Урала полиметаморфические комплексы различаются по вещественному составу, структурам и особенностям метаморфизма пород. Среди них нами [11] выделяются: гнейсогранулитовые, гнейсо-мигматитовые, эклогит-гнейсовые, гранулит-метаба-зитовые, эклогит-сланцевые и кристаллосланцевые комплексы (рис. 1).

Большинство из этих комплексов по ряду признаков (высокой степени метаморфизма пород, «неуральской» ориентировке структур и геохронологическим данным) можно отнести к нижнедокембрийским (домезопроте-розойским) образованиям. При этом следует признать, что достаточно высокая степень обоснованности раннедокембрийского возраста пород пока достигнута только в отношении гнейсо-гранулитовых и гнейсо-мигматитовых комплексов. В интерпретации возраста пород других полиметаморфических комплексов западного склона Урала имеются разногласия.

Рис. 1. Схема расположения метаморфических комплексов Урала (по [10] с дополнениями): 1—2 — палеозойские формации: 1 — палеоокеанические, 2 — палео-континентальные; 3 — осадочный чехол Восточно-Европейской платформы; 4—8 — нижнедокембрийские полиметамор-фические комплексы: 4 — гнейсо-гранулитовые, 5 — гнейсо-мигматитовые, 6 — кристаллосланцевые, 7 — эклогит-гней-совые и эклогит-сланцевые, 8 — грану-лит-метабазитовые; 9 — верхнепротерозойские образования, преимущественно претерпевшие зеленосланцевый метаморфизм. Метаморфические комплексы: 1 — малыкский, 2 — марункеуский, 3 — хан-мейхойский, 4 — париквасьшорский, 5 — хараматалоуский, 6 — хордъюский, 7 — неркаюский, 8 — няртинский 9 — тараташский, 10 — александровский, 11 — уфалейский, 12 — восточно-уфалейский, 13 — белорецкий, 14 — максютовский, 15 — салдинский, 16 — мурзинско-адуйс-кий, 17 — ильменогорский, 18 — сысерт-ский, 19 — кочкарский, 20 — мариинский, 21 — адамовский, 22 — текельдыта-уский, 23 — кайрактинский, 24 — тал-дыкский. Основные области развития докембрия: 25 — Центрально-Уральская зона, 26 — Кваркушское поднятие, 27 — Башкирское поднятие

Фактический материал и его интерпретация

В геохронологическом отношении наиболее изученными являются тараташский гнейсо-гранулитовый и александровский гнейсо-мигматитовый комплексы. Поэтому именно они представляют наибольший интерес для расшифровки ранних этапов эволюции полиметаморфических комплексов западного склона Урала. Недавно было выполнено обобщение по изотопной геологии древнейших образований Южного Урала, где основное внимание уделялось тараташскому комплексу [15]. С учетом этого обстоятельства в данной статье мы ограничились очень кратким описанием геологического строения и геохронологической истории тараташского комплекса и отдали приоритет характеристике александровского комплекса.

Тараташский комплекс расположен в северной части Башкирского поднятия на границе Среднего и Южного Урала среди вулканогенно-осадочных образований айской и саткин-ской свит нижнего рифея. Он занимает площадь около 400 км2 и имеет форму вытянутой в северо-северо-восточном направлении и выгнутой к востоку линзы. Геологическое строение комплекса, особенности веществен

ного состава пород и их метаморфизма наиболее детально были изучены при геологосъемочных работах м-ба 1:50000, выполненных в 1967-1975 гг. [6]. В разрезе тараташского комплекса выделяется ряд свит, которые отличаются соотношением в разрезе основных разновидностей пород: гиперстеновых плагиогнейсов, мигматизи-рованных двупироксеновых кристаллических сланцев и метакоматиитов. Подчиненное значение в строении комплекса имеют биотитовые гнейсы с гранатом, кордиеритом, силлиманитом, графитом, а также кварциты, железистые и графитовые кварциты. Обобщенный разрез тараташского комплекса выглядит следующим об разом: в его нижней и средней частях преобладают породы основного ряда, в верхней — плагиогнейсы, кварцито-гнейсы и кварциты. Все перечисленные породы рассекаются многочисленными дайками диабазов и пикритов. Ранние структуры, хорошо сохранившиеся в северной части комплекса, ориентированы в восточном-севе-ро-восточном направлении, дискор-дантном по отношению к субмеридиональному структурному плану рифе-ид и уралид.

На основании U-Pb SHRIMP-II-датирования цирконов, выделенных из гнейсов тараташского комплекса, установлен древнейший на Урале палеоар-хейский возраст — 3504 ± 210 млн лет, совпадающий в пределах наблюдаемых погрешностей с Sm-Nd модельными датировками TDM 3455±39 и 3490±37 млн лет валовых составов тех же самых образцов [14]. Эти цифры могут указывать на минимальный возраст протолитов гнейсов. Позднее аналогичные U-Pb SHRIMP-II результаты были получены по цирконам из железистых кварцитов [3].

Один из наиболее обоснованных возрастных рубежей гранулитового метаморфизма, полученный также по циркону с помощью SHRIMP-II, соответствует значению 2792±86 млн лет [3]. Ранее он характеризовался интервалом 2.7-2.6 млрд лет.

Последующие эндогенные события, которые наиболее отчетливо выражены в хронометрии тараташского комплекса, проявились в возрастном интервале 2.07-1.78 млрд лет назад. По мнению А. А. Краснобаева и его коллег [3], датировки этого уровня фиксируют диафторез амфиболитовой фации и сопутствующих процессов гранитизации. В цитируемой работе приводится U-Pb SHRIMP-II-возраст цирконов из железистых кварцитов — 2037.2±9.1 млн лет. С. Син-дерном, Ю. Л. Ронкиным и их соавторами получены сопоставимые данные по цирконам из лейкосомы мигматитов — 2044±8 млн лет (U-Pb, SHRIMP-II [22]) и по монацитам из метагранитоидов и метаосадочных пород — 2057±18 и 2073±47 млн лет (U-Pb, LA IC-MS [15]). Заключительные стадии постгранулитового метаморфизма и гранитизации в породах тараташского комплекса датируются цифрами около 1.8 млрд лет.

Неоднозначна генетическая интерпретация многочисленных промежуточных значений возраста, полученных в последние годы на основа-

НИИ U-Pb SHRIMP-II и ID-TIMS-данных по цирконам, а также U-Pb LA ICP-MS-данных по монацитам. Одними авторами [15, 22] они связываются с постгранулитовой магматической активностью (например, датировки 2461±36 и 2344±29 млн лет, U-Pb SHRIMP-II; 2231±23 и 2210±22 млн лет, U-Pb LA ICP-MS), другими [3] — с разномасштабными процессами преобразования гранулитовых цирконов (2611±17,2449±82,2311±20 млн лет, U-Pb SHRIMP-II).

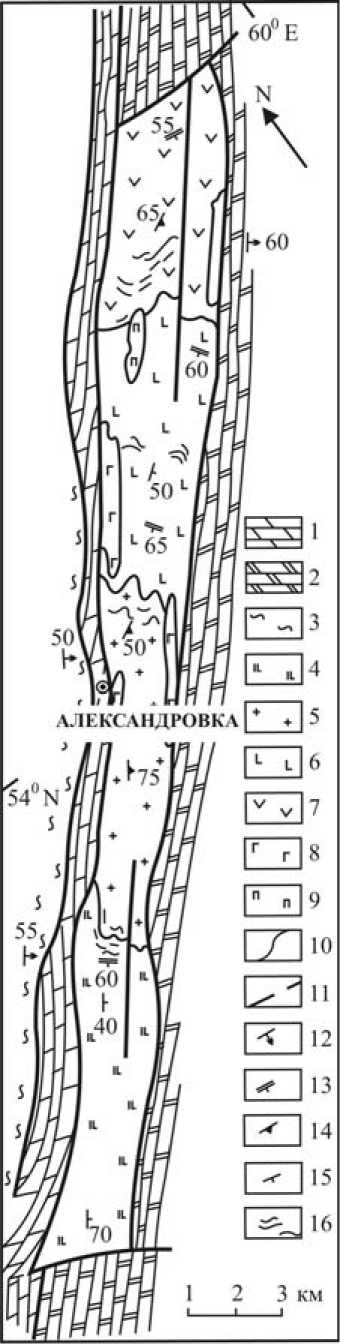

Александровский комплекс приурочен к региональному Зюраткульс-кому разлому, разделяющему Башкирский и Уралтауский мегантикли-нории. Комплекс представляет собой узкий тектонический клин длиной 25 и шириной 1.0-2.5 км (рис. 2), обрамляется карбонатными отложениями саткинской свиты нижнего рифея. В нижней (северной) части комплекса преобладают гранат-слюдяные плагиогнейсы и кристаллические сланцы с переменным содержанием ставролита, кианита и силлиманита. Вверх по разрезу они сменяются гранат-амфи-боловыми и биотит-амфиболовыми плагиогнейсами с редкими прослоями гранат-слюдяных кристаллических сланцев. Верхняя, видимая часть разреза сложена гранито-гнейсами и амфиболитами, количество амфиболитов возрастает вверх по разрезу. Породы нижней части разреза интенсивно мигматизированы. При этом в лейкосоме мигматитов полевой шпат представлен исключительно плагиоклазом. В средней и верхней частях комплекса гранитный материал (с калинатровым полевым шпатом) представлен жилами аплитов и пегматитов, а также небольшими телами

Рис. 2. Геологическая карта александровского гнейсо-мигматитового комплекса (по [9]): 1-2 — саткинская свита (R1): 1 — мраморизованные доломиты, 2 — мраморы доломитовые; 3 — айская свита (R1): филлиты, сланцы филлитовидные, песчаники и гравелиты полимиктовые и аркозовые; 4-9 — александровский комплекс (PR1): 4 — амфиболиты и амфибо-ловые плагиогнейсы с прослоями биотитовых сланцев, 5 — гранито-гнейсы, 6 — амфиболиты, 7 — плагиогнейсы и плагио-мигматиты, жедрититы, амфиболиты, кварциты, 8 — апогаббровые амфиболиты, 9 — израндиты и метаизрандиты; 10 — геологические границы; 11 — тектонические границы; 12-15 — элементы залегания: 12 — слоистости, 13 — полосчатости, 14 — гнейсовидности, 15 — сланцеватости; 16 — реликтовая полосчатость гнейсовидных гранитов. Почти полное отсутствие в составе александровского комплекса мигматитов с калинатровым полевым шпатом свидетельствует о том, что наблюдаемый на дневной поверхности разрез представляет собой глубинный срез гнейсомигматитового комплекса. Среди ин

трузивных пород кроме отмеченных выше гранитоидов встречаются амфи-болизированные меланократовые габбро, имеющие местное название — израндиты (р. Изранда), метагаббро и метадиабазы.

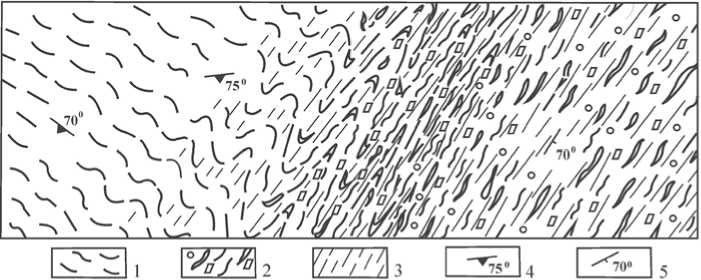

Как и в других нижнедокембрийских метаморфических комплексах Урала, в александровском комплексе ранние структуры ориентированы дискордантно по отношению к структурам уралид, но ввиду того что рассматриваемый комплекс представляет собой очень узкий (1-2.5 км) тектонический клин, они выявляются с большим трудом. Ранее [9] было установлено, что обычно замеряемая в поле кристаллизационная сланцеватость субмеридиональной и северосеверо-восточной («уральской») ориентировки развивается параллельно осевым поверхностям складок, образованных метаморфической полосчатостью, которую с определенной долей условности можно соотнести с первичной неоднородностью пород, в том числе со слоистостью (рис. 3). « Неуральская» ориентировка ранних структур рассматриваемого комплекса выявляется также по резкой смене разреза метаморфических толщ при движении с северо-востока на юго-запад вдоль ориентировки Александровского клиновидного блока. Древний структурный план комплекса подтверждается также геофизическими материалами — полосообразным изменением интенсивности магнитного поля с субширотной ориентировкой полос. Замеры элементов реликтовой полосчатости и прослеживание границ между толщами разного литологического состава дают основание для вывода, что ориентировки ранних структур в александровском и тараташском комплексах не совпадают. В александровском комплексе простирание реликтовых структур северо-западное (300-330°), что близко к ориентировке структур в нижнедокембрийских комплексах северной части Урала [10].

Современный облик александровского комплекса, как и других гнейсо-мигматитовых комплексов Урала, определяется преимущественным распространением пород амфиболитовой фации. Типичные минеральные парагенезисы, которые бы указывали на проявление гранулитовой фации метаморфизма пород, в александровском комплексе пока не выявлены. Тем не менее есть ряд косвенных признаков, указывающих на

3 В

О 5 10 15м

Рис. 3. Замещение полосчатых биотитовых плагиогнейсов гранат-кианит-биотито-выми плагиомигматитами в александровском комплексе (12 км к северу от дер. Александровка): 1 — биотитовые плагиогнейсы, 2 — гранат-кианит-биотитовые плагио-мигматиты; 3—5 — элементы залегания: 3 — гнейсовидности, 4 — полосчатости, 5 —

сланцеватости апогранулитовую природу метамор-фитов. Во-первых, это отчетливая вещественная и возрастная корреляция комплекса с гранулитсодержащими гнейсо-мигматитовыми комплексами, в частности с селянкинским комплексом Южного Урала. Во-вторых, это состав некоторых породообразующих минералов, указывающий на ультравысокотемпературные условия их кристаллизации. В частности, в плагиомигматитах встречены гранаты с содержанием пиропового компонента до 30 %, роговые обманки, имеющие состав паргасита и паргасит-га-стингсита, биотиты с содержанием TiO2 до 3.0 вес. %. В-третьих, это широкое проявление процессов плагио-гранитизации, обычно комплементарных с гранулитовым метаморфизмом. Наконец, в-четвертых, это постоянное присутствие в породах небольшого количества хорошо сохранившихся или в различной степени регенерированных округлых кристаллов циркона (рис. 4). Подобные образования характерны для ультравысокотемпе-ратурных метаморфических пород [19, 21, 23] и известны как цирконы типа «футбольного мяча». На Урале они впервые были описаны А. А. Краснобаевым [2] в гранулитах тара-ташского комплекса и выделены им в «гранулитовый» тип.

В изученных породах, так же как и в породах других гнейсо-мигматитовых комплексов Урала, округлый метаморфический циркон встречается в разных модификациях. Его содержание в цирконовой мономинеральной фракции составляет 75—85 %. При этом кристаллы циркона могут быть лишь слегка округлыми, сохраняя ди-пирамидально-призматический габи тус, обусловленный развитием граней {100}, {110} и дитетрагональной дипирамидой {311} или дипирамидой {331} (рис. 4.1). В других случаях циркон приобретает полностью округлую, часто изометричную (шаровидную) форму (рис. 4.2—4.7). Зерна циркона имеют многочисленные мелкие грани, хорошо видимые при увеличении в 200— 300 раз, в отдельных случаях они заметны и под бинокуляром. Поверхность граней гладкая, блестящая. Внутреннее строение таких цирконов сравнительно однородное, но встречаются кристаллы с ядрами более древнего циркона (рис. 4.7). Кроме округлых кристаллов в породах присутствуют и другие морфологические разновидности цирконов, образование которых связано с разными этапами длительной и многостадийной истории полиметаморфизма [12, 13].

Максимальный установленный возраст догранулитовых эндогенных событий в александровском комплексе — 2696±13 млн лет. Он получен U—Pb SHRIMP-II-методом по единичному зерну циркона из изран-дитов [4]. Авторы указанной публика

Рис. 4. Морфология и внутреннее строение цирконов «гранулитового» типа

ции оценивают эту датировку как возраст образования протолита.

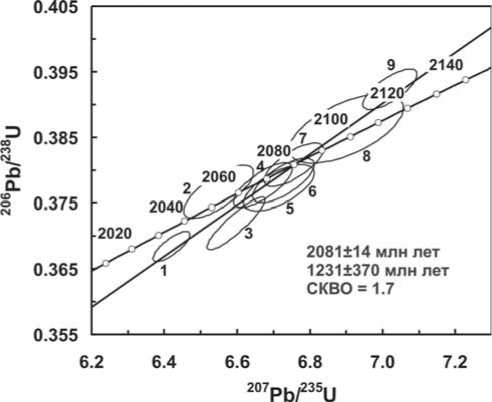

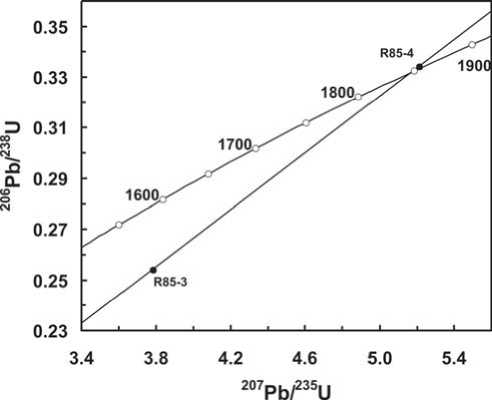

Pb—Pb и U—Pb SIMS-датировки единичных зерен цирконов «гранулитового» типа из гранат-силлиманит-биотитовых плагиогнейсов александровского комплекса указывают на их кристаллизацию в возрастном интервале 2080—1997 млн лет назад [13]. При U—Pb-датировании этих цирконов с помощью SHRIMP-II получены сопоставимые данные: 2095—2048 млн лет (табл. 1). Практически анализы всех кристаллов, за исключением двух, образуют дискордию с верхним пересечением 2081±14 млн лет (рис. 5). По-видимому, эта цифра наиболее точно отражает время проявления метаморфизма гранулитовой фации. Близкий отмеченному выше возраст цирконов получен для селянкинско-го гнейсо-мигматитового комплекса, расположенного к востоку от александровского. U—Pb SHRIMP-II возраст ранних генераций метаморфогенных цирконов в амфиболитах этого комплекса равен 2099±30 млн лет [5]. Учитывая особенности морфологии датированных цирконов, катодолюминесцентные изображения которых приведены в упомянутой статье, полученную цифру можно интерпретировать как время проявления гранулитового метаморфизма, а вмещающие округлые кристаллы цирконов амфиболиты рассматривать как апогранулито-вые образования. Тем более что в се-лянкинском комплексе установлены реликтовые парагенезисы гранулитовой фации [7]. Отметим, что и в других гнейсо-мигматитовых комплексах Урала известны цирконы «гранулитового» типа с изотопным возрастом кристаллизации около 2.1 млрд лет [13]. Реальность проявления двух этапов гранулитового метаморфизма в породах дорифейского разреза западного склона Южного Урала (на рубежах около 2.8 млрд лет назад в тара-

Таблица 1

U—Pb SHRIMP-II-изотопные данные для цирконов «гранулитового» типа из плагиогнейсов александровского комплекса (образец А-8)

|

№ |

Проба-кратер |

206РЬс % |

и РРт |

Th PPm |

206Pb* ppm |

^'Pb*/ 206Pb млн лет |

±la |

(1) 207Pb*/ 235U |

±la% |

(1) 206Pb*/ 238u |

±la% |

Rho |

D % |

|

1 |

А8-8.1 |

0.02 |

609 |

136 |

193 |

2048 |

6 |

6.420 |

0.52 |

0.3684 |

0.41 |

0.788 |

1.29 |

|

2 |

А8-2.1 |

0.06 |

143 |

32 |

46.5 |

2044 |

11 |

6.549 |

0.96 |

0.3767 |

0.70 |

0.729 |

-0.82 |

|

3 |

А8-5.1 |

0.00 |

485 |

116 |

155 |

2080 |

6 |

6.597 |

0.79 |

0.3719 |

0.71 |

0.899 |

1.99 |

|

4 |

А8-1.1 |

0.10 |

223 |

77 |

72.6 |

2072 |

9 |

6.671 |

0.79 |

0.3777 |

0.59 |

0.747 |

0.31 |

|

5 |

А8-7.1 |

0.09 |

156 |

41 |

50.5 |

2085 |

13 |

6.715 |

0.95 |

0.3773 |

0.61 |

0.642 |

1.05 |

|

6 |

А8-4.1 |

0.01 |

167 |

66 |

54.3 |

2083 |

10 |

6.727 |

0.83 |

0.3784 |

0.59 |

0.711 |

0.70 |

|

7 |

А8-9.1 |

0.01 |

187 |

70 |

61.1 |

2080 |

10 |

6.755 |

0.79 |

0.3808 |

0.57 |

0.722 |

-0.02 |

|

8 |

А8-6.1 |

0.23 |

60 |

20 |

20.0 |

2092 |

22 |

6.900 |

1.50 |

0.3863 |

0.90 |

0.600 |

-0.66 |

|

9 |

А8-3.1 |

0.00 |

255 |

82 |

86.0 |

2095 |

8 |

7.020 |

0.70 |

0.3923 |

0.52 |

0.743 |

-1.84 |

Примечания: Образец отобран в 1.5 км к востоку от дер. Юрма. Pb c и Pb * — нерадиогенный и радиогенный свинец соответственно. (1) — скорректировано по 204Pb. Rh o — коэффициент корреляции между отношениями 207Pb/235U — 206Pb/238U. D — дискордан-тность. Аналитик А. Н. Ларионов.

Таблица 2

U—Pb ID-TIMS-данные для цирконов из милонитов александровского комплекса [22]

|

Образец |

Pb“ ng |

Ub ng |

206pb/204pbc |

207pb/204pbd |

±2o |

20 'Pb/ 235|jd |

±2a |

2№pb/ 23SUd |

±2 a |

Rho |

2»/pb/206pb млн лет |

7u'pb/23)U млн лет |

2ибрь/2.«и млн лет |

D % |

|

R85-3 |

1.8 |

6.62 |

4147.8 ±0.4 |

0.10785 |

0.00018 |

3.781 |

0.020 |

0.2542 |

0.0013 |

0.97 |

1764 |

1589 |

1460 |

17.2 |

|

R85-4 |

3.82 |

10.61 |

3814.7 ±0.3 |

0.11307 |

0.00017 |

5.210 |

0.044 |

0.3342 |

0.0028 |

0.99 |

1849 |

1854 |

1859 |

-0.5 |

Примечания: a b — количество 207Pb, 206Pb, 204Pb и U,c — скорректировано на трассер и фракционирование,d—атомные отношения, скорректированные на холостой опыт, трассер и фракционирование и нерадиогенный свинец.

ташском комплексе и 2.1 млрд лет назад в александровском комплексе) подтверждается также тем, что по полосчатым метапелитам карьера Радостный (тараташский комплекс) получены модельные датировки 2562—2159 млн лет, указывающие на палеопротеро-зойский возраст протолита [15]. Метаморфизм гранулитовой фации в этих породах, очевидно, не мог проявиться раньше 2.6 млрд лет назад. Логично предположить, что эти породы испытали метаморфизм гранулитовой фации около 2.1 млрд лет назад, как и породы александровского комплекса.

Нижний возрастной предел метаморфизма амфиболитовой фации в породах александровского комплекса определяет U—Pb SHRIMP-II-дати- ровка цирконов из амфиболизирован-ного израндита — 2022±15 млн лет [4]. Наиболее молодые возрасты, с которыми связываются процессы средневысокотемпературного диафтореза и гранитизации, имеют значения около 1850 млн лет (табл. 2, рис. 6). Сопоставимые данные получены по времени проявления метаморфизма амфиболитовой фации и гранитизации пород селянкинского комплекса; Pb—Pb и U—Pb SIMS-определения единичных зерен цирконов находятся в интервале 1943—1818 млн лет [13].

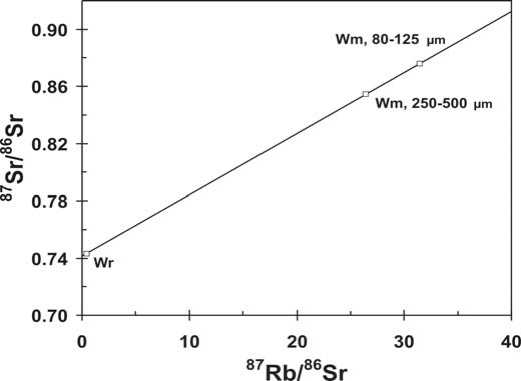

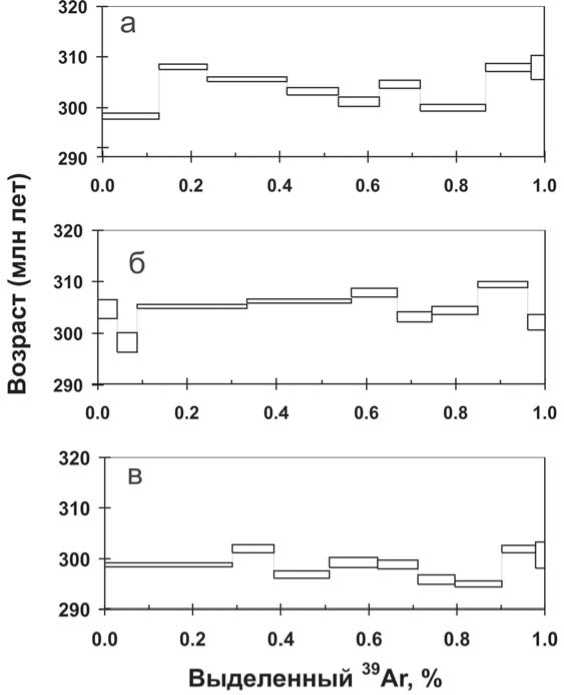

Время проявления более низкотемпературных событий в породах александровского комплекса отчетливо фиксируется в Rb—Sr и 40Ar—39Ar изотопных системах. Rb—Sr-данные для валового состава метаосадка и двух разноразмерных фракций белых слюд образца 83 (табл. 3) удовлетворяют линии регрессии, наклон которой в обозначенных координатах (рис. 7) соответствует возрасту 300.7 ± 0.8 млн лет, что в пределах погрешностей соответствует 40Ar—39Ar интегральным данным для белых слюд, выделенных из метаосадков (табл. 4, рис. 8).

В строении дорифейских поли-метаморфических комплексов западного склона Южного Урала участвуют архейские (вплоть до 3.5 млрд лет) и нижнепротерозойские породы. Нижняя возрастная граница раннего этапа метаморфизма гранулитовой фации архейских образований тара-

Рис. 5. Диаграмма с конкордией для цирконов «гранулитового» типа из плагиогнейсов александровского комплекса (образец А-8)

Рис. 6. Диаграмма с конкордией для цирконов «гранулитового» типа из милонита александровского комплекса (образец 85, табл. 2). U—Pb-возраст 1847 ± 4 млн лет

Таблица 3

Rb-Sr-данные для милонитов александровского комплекса [22]

|

Образец |

Описание |

Rb |

Sr |

87Rb/86Sr |

±2o |

87Sr/86Sr |

±2o |

|

83Wr |

Wr |

35.0 |

236 |

0.4358 |

0.0014 |

0.74331 |

0.00002 |

|

83Hgl |

Wm. 250-500 pm |

369 |

41.0 |

26.42 |

0.37 |

0.85480 |

0.00008 |

|

83Hg2 |

Wm, 80-125 gm |

338 |

32.0 |

31.419 |

0.083 |

0.87589 |

0.00002 |

Примечание: Wr — порода в целом, Wm — белая слюда.

Рис. 7. Rb-Sr-эволюционная диаграмма для валового состава (Wr) милонитизиро-ванного метаосадка и двух разноразмерных фракций белых слюд (Wm) александровского комплекса (табл. 3). Rb-Sr-возраст 300.7 ± 0.8 млн лет, СКВО = 0.14

ташского комплекса — 2.79 млрд лет. Гнейсо-мигматитовые комплексы сформировались в палеопротерозое при последовательном проявлении гранулитового метаморфизма, сменившегося метаморфизмом амфибо литовой фации умеренных давлений с сопутствующей гранитизацией. Нижний возрастной рубеж гранулитового метаморфизма, датированный по цирконам в породах александровского комплекса, — 2081 млн лет на зад. Время проявления метаморфизма амфиболитовой фации в породах этого комплекса определяется интервалом 2022—1850 млн лет назад. Зеленосланцевый диафторез в породах александровского комплекса, происходивший, как установлено Rb—Sr и 40Ar—39Ar-методами по белым слюдам, около 300 млн лет назад, по времени совпадает с основным этапом сжатия земной коры на Среднем Урале [8, 18] и, по-видимому, связан с эксгумацией полиметаморфических образований.

Эволюция высокотемпературных метаморфических процессов в полиметаморфических комплексах западного склона Южного Урала в целом соотносится с эволюцией метаморфизма пород раннедокембрийских комплексов прилегающей с запада Восточно-Европейской платформенной области. На Фенноскандинавском щите (Фенноскандия) также выделены аккреционно-коллизионные комплексы, сформировавшиеся в период 2.88— 2.58 млрд лет назад [16]. По-видимо-му, и в других литосферных сегментах, входящих в состав Восточно-Европейского кратона, в частности Волго-Ура-лии, фрагментами которой являются рассматриваемые нами объекты, в это время происходили подобные процессы. Палеопротерозойский гранулито-

Таблица4

40Аг-39Аг-данные для мусковитов (Wm), выделенных из различных пород александровского комплекса [22]

|

Ступень нагрева |

T(°C) |

40Artot |

39Аг |

±1а |

38Аг |

37Аг |

С1/К |

36Аг |

Возраст млн лет |

± 1с |

|

83 A, Wm, 80—125 pm, 1.63 mg, возраст 304 ± 7 млн лег, ступени 2—8, Cl/K < 0.0005 |

||||||||||

|

1 |

652 |

16420.6748±0.0060 |

355.4362 |

0.0006 |

7.2298±0.0003 |

0.00±0.00 |

0.0012±0.0001 |

6.4087±0.0002 |

298.3 |

0.6 |

|

2 |

694 |

13299.3865±0.0033 |

302.1049 |

0.0006 |

4.1555±0.0002 |

0.26±0.16 |

0.0002±0.0001 |

1.7368±0.0001 |

308.1 |

0.5 |

|

3 |

741 |

21340.4908±0.0026 |

495.2589 |

0.0007 |

6.7535±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0003±0.0001 |

1.9105±0.0002 |

305.6 |

0.5 |

|

4 |

772 |

13959.5092±0.0044 |

321.2018 |

0.0005 |

4.2139±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0000±0.0001 |

2.0212±0.0002 |

303.2 |

0.7 |

|

5 |

805 |

111412.7607±0.0018 |

258.9748 |

0.0004 |

3.9347±0.0001 |

1.43±0.23 |

0.0004±0.0001 |

2.4343±0.0002 |

301.2 |

0.9 |

|

6 |

850 |

11367.9141 ±0,0029 |

253.7429 |

0.0005 |

3.8542±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0004±0.0001 |

2.5682±0.0002 |

304.6 |

0.8 |

|

7 |

929 |

17973.1902±0.0018 |

411.9294 |

0.0007 |

5.5923±0.0003 |

0.00±0.00 |

0.0001 ±0.0001 |

3.5051±0.0002 |

300.0 |

0.7 |

|

8 |

1079 |

13152.0859±0.0041 |

281.9828 |

0.0005 |

4.6351±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0004±0.0001 |

4.1512±0.0002 |

307.9 |

0.8 |

|

9 |

1389 |

6028.7669±0.0016 |

83.9644 |

0.0002 |

2.9244±0.0003 |

0.55±0.13 |

0.0010±0.0004 |

8.3825±0.0002 |

307.9 |

2.4 |

|

83 В, Wm, |

250-500 pm, 1.80 mg, возраст 306 ±5 млн |

лет, ступени 3-6, 8, С1/К |

с 0.0005 |

|||||||

|

1 |

661 |

5417.9611±0.0019 |

115.9106 |

0.0003 |

2.3137±0.0001 |

0.20±0.15 |

0.0012±0.0001 |

1,9323±0.0002 |

304.7 |

1.8 |

|

2 |

740 |

5336.5944±0.0020 |

119.4200 |

0.0003 |

1.5506±0.0003 |

0.00±0.00 |

0.0000±0.0000 |

1.5482±0.0002 |

298.2 |

1.9 |

|

3 |

740 |

28090.8889±0.0037 |

662.4222 |

0.0011 |

9.3012±0.0003 |

0.08±0.16 |

0.0004±0.0001 |

1.1682±0.0002 |

305.2 |

0.4 |

|

4 |

772 |

26724.9444±0.0031 |

628.7889 |

0.0011 |

8.8501±0.0003 |

0.52±0.13 |

0.0005±0.0001 |

0.9551±0.0002 |

306.3 |

0.4 |

|

5 |

807 |

11906.0556±0.0038 |

274.7339 |

0.0005 |

3.7193±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0003±0.0001 |

0.9715±0.0002 |

307.9 |

0.8 |

|

6 |

852 |

9248.4444±0.0030 |

209.8156 |

0.0004 |

2.8531 ±0.0002 |

0.69±0.17 |

0.0001±0.0001 |

1.7681±0.0002 |

303.2 |

1.0 |

|

7 |

930 |

12143.5556±0.0050 |

277.2039 |

0.0005 |

4.6875±0.0001 |

0.00±0.00 |

0.0009±0.0001 |

1.9019±0.0002 |

304.4 |

0.8 |

|

8 |

1082 |

I3488.0556±0.0031 |

299.2428 |

0.0005 |

4.6242±0.0002 |

0.42±0.15 |

0.0005±0.0001 |

2.5775±0.0002 |

309.5 |

0.6 |

|

9 |

1.391 |

6225.5556±0.0017 |

105.9539 |

0.0002 |

2.8971±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0011±0.0002 |

6.2105±0.0002 |

302.1 |

1.5 |

|

86, Wm, 125-251 |

pm. 1.59 mg. возраст 299±4 млн лет. ступени 1 -2. 4—6,36Ar/40Ar - '^ЛгТЛг изохрона. СКВО = 0.24, '10ЛгЛ6Лг0=256±23 |

|||||||||

|

1 |

661 |

33097.9874±0.0034 |

770.4969 |

0.0011 |

13.1249±0.0002 |

0.29±0.17 |

0.0009±0.0001 |

5.2688±0.0002 |

298.8 |

0.4 |

|

2 |

698 |

10702.6415±0.0019 |

251.4195 |

0.0004 |

3.4965±0.0002 |

0.90±0.16 |

0.0003±0.0001 |

1,0005±0.0002 |

301.9 |

0.8 |

|

3 |

741 |

14076.0377±0.0043 |

332.5069 |

0.0005 |

5.6344±0.0002 |

1.78±0.20 |

0.0009±0.0001 |

1,9034±0.0002 |

296.8 |

0.7 |

|

4 |

773 |

12370.0629±0.0050 |

288.8767 |

0.0005 |

4.3559±0.0002 |

0.48±0.11 |

0.0005±0.0001 |

1.7804±0.0002 |

299.2 |

1.0 |

|

5 |

806 |

10477.2956±0.0010 |

243.6509 |

0.0004 |

3.8392±0.0003 |

2.26±0.17 |

0.0006±0.0002 |

1.7006±0.0002 |

298.8 |

0.9 |

|

6 |

851 |

9761.5723±0.0013 |

224.2824 |

0.0004 |

3.7285±0.0002 |

0.00±0.00 |

0.0007±0.0002 |

2.2953±0.0002 |

295.8 |

0.9 |

|

7 |

933 |

12449.3711±0.0055 |

283.4786 |

0.0005 |

5.1140±0.0003 |

1.00±0.14 |

0.0009±0.0001 |

3.4029±0.0001 |

295.0 |

0.6 |

|

8 |

1083 |

9609.5597±0.0035 |

202.3673 |

0.0004 |

4.0674±0.0003 |

0.00±0.00 |

0.0010±0.0002 |

4.1624±0.0001 |

301.9 |

0.7 |

|

9 |

1387 |

4932.8994±0.0016 |

56.9182 |

0.0003 |

3.2080±0.0002 |

1.25±0.11 |

0.0036±0.0004 |

8.7536±0.0001 |

300.7 |

2.6 |

Примечания: Все концентрации Ar даны в пиколитрах на грамм (pL/g); Cl/K отношения рассчитаны исходя из содержаний 40Ar и 39Ar, изотопных отношений и времени облучения. J фактор, характеризующий величину нейтронного потока 0.0044.

Рис. 8. 40Aг—39Aг-спектры белых слюд из метаосадков александровского комплекса (образцы: а — 83А, б — 83Б, в — 86, табл. 4)

вый метаморфизм по времени коррелируется [17] со слиянием Волго-Ура-лии с Сарматией (около 2.1 млрд лет), а более поздние процессы метаморфизма амфиболитовой фации и сопряженной с ней гранитизации — с объединением этих двух мегаблоков с Фен-носкандией (1.8—1.7 млрд лет).

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН №12-И-5-2022.

Список литературы Геохронологическая история метаморфизма пород дорифейских образований западного склона Южного Урала

- Ананьева Е. М. Характер и особенности физических полей Урала//Методические рекомендации по интерпретации геофизических данных при крупномасштабном геологическом картировании. Свердловск, 1983. С. 11-12.

- Краснобаев А. А. Циркон как индикатор геологических процессов. М.: Наука, 1986. 152 с.

- Краснобаев А. А., Козлов В. И., Пучков В. Н. и др. Цирконология железистых кварцитов Тараташского комплекса на Южном Урале//ДАН, 2011. Т. 437. № 6. С. 803-807.

- Краснобаев А. А., Пучков В. Н., Бушарина С. В. и др. Цирконология израндитов (Южный Урал)//ДАН, 2011. Т. 439. № 3. С. 394-398.

- Краснобаев А. А., Вализер П. М., Русин А. И. и др. Цирконология амфиболитов селянкинской толщи Ильменских гор (Южный Урал)//ДАН, 2011. Т. 441. № 5. С. 661-665.