Геоинформационная оценка и моделирование деградации лесных насаждений Волго-Ахтубинской поймы

Автор: Юферев Валерий Григорьевич, Таранов Николай Николаевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Современные подходы к управлению устойчивыми долинными ландшафтами

Статья в выпуске: 4 (38), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается оценка и пространственно-временное моделирование состояния лесных насаждений в ландшафтах Волго-Ахтубинской поймы на тестовом участке «Колхозная Ахтуба»

Модель, ландшафт, геоинформатика, деградация, динамика, лес, насаждения, спектр, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14822285

IDR: 14822285

Текст научной статьи Геоинформационная оценка и моделирование деградации лесных насаждений Волго-Ахтубинской поймы

Развитие аэрокосмических технологий получения высококачественных сканерных снимков поверхности с разрешением от 0,4 м (спутники GeoEye, Iconos, Ресурс-П) и с высокой периодичностью (от 1 суток) дало возможность разработать новые технологии картографирования и мониторинга лесов в агроландшафтах. Внедрение информационных и компьютерных технологий в природопользование – это процесс, который обеспечивает получение оперативной информации о состоянии ландшафтов, степени их нарушенности, тенденции изменения эколого-ресурсного потенциала и является обязательным условием повышения эффективности управления экосистемами и мониторинга их состояния [7].

В настоящее время накоплено достаточно большое количество космоснимков поверхности Земли. В том числе повторных космоснимков на одни и те же участки поверхности за длительный период исследований. Это дает возможность перейти от эпизодической оценки площадных объектов к получению точечной, геокодированной информации (Е.Н. Азбукина, В.И. Аковецкий, А.В., К.Н. Кулик, В.Г. Юферев, А.С. Рулев и др. [1; 2; 3; 4]).

Методика исследований. В основе принятой методики оценки и картографирования лесных массивов лежит компьютерный анализ космоснимков с выявлением участков деградации и регенерации. Анализ проводится по распределению пикселей с учетом того, что совокупность внешних признаков достаточно полно отражает реальное состояния агроландшафта, а каждый пиксель несет определенную информацию о свойствах объекта и его положении ландшафте. В процессе пиксельного анализа и последующего моделирования состояния лесного массива необходимо учитывать соответствие изменения свойств объекта изменению фототона его изображения. Таким образом, важной составляющей такого анализа является изучение зависимости деградации от тона изображения.

При предварительном визуальном анализе спектрозональных космоснимков выделяют и обозначают контурами всю область и отдельно взятые лесные массивы. Анализ распределения пикселей в выделенной области, соответствующей общей площади выбранного массива, осуществляется по гистограмме и включает определение среднего фототона всей области, вычисление общего количества пикселей в выделенной области, вычислении количества пикселей приходящихся на каждый тон.

Уровень деградации насаждения можно определить по относительной плотности полога древостоя [патент] χпн, выражающую отношение суммарной площади крон деревьев в насаждении (т.е. только площади полога) (Sпн) к площади всего массива (Sн).

χ пн = S пн / S н (1)

Пиксельный анализ изображения по гистограмме позволяет выразить площади через произведение площади единичного пикселя Si на ni -количество пикселей, приходящихся на выбранную площадь,

χпн= Sinпн/ Sinн;

или при сокращении Si через количество пикселей

χпн = nпн/nн где nпн - количество пикселей, приходящихся на площадь полога, nн - количество пикселей, приходящихся на площадь всего насаждения [5].

Величина этого критерия устанавливает относительную площадь горизонтальной проекции полога древостоя и позволяет учитывать потери этой площади относительно общей площади лесонасаждения. Численное значение критерия, определяющего уровень деградации (сохранность), зависит от многих факторов (возраст, схема посадки (для искусственных лесонасаждений), порода деревьев и др.) и определяется индивидуально для каждого насаждения. Количество пикселей, приходящихся на площадь полога (Sпн) может быть определено по гистограмме всего изображения путем суммирования всех пикселей совпадающих по фототону с диапазоном тона, отнесенным к пологу или путем выделения контура каждого полога отдельных рядов и суммированием всех пикселей выделенных объектов.

В результате компьютерного анализа распределения пикселей на космоснимках, создаются тематические цифровые космокарты лесной растительности. Создание таких карт – более точное и эффективное и оперативное средство отображения тематической ситуации в лесных насаждениях, по сравнению с созданием классической карты. Использование вычислительных комплексов на основе высокопроизводительных компьютеров и специализированных программ обработки космоснимков позволяют создавать тематические электронные карты состояния древесно – кустарниковой растительности на регионы, оперативно учитывать произошедшие на объектах изменения.

Исследование динамики процессов изменения состояния древесно-кустарниковой растительности проводится по актуальным космокартам путем сравнения с космокартами предыдущего периода картографирования и анализа изменений на объектах исследований.

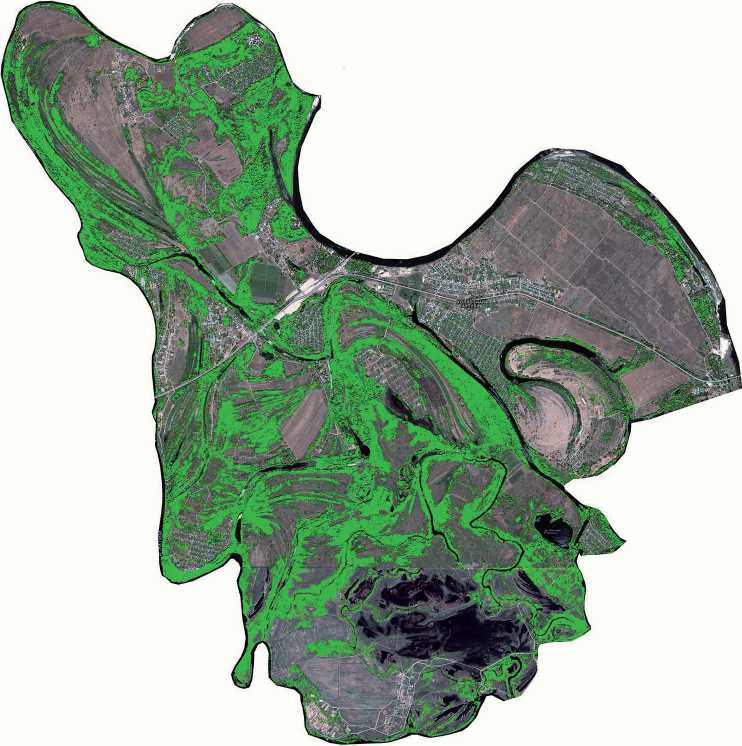

Рис. 1. Выделение древесно-кустарниковой растительности на тестовом участке «Колхозная Ахтуба».

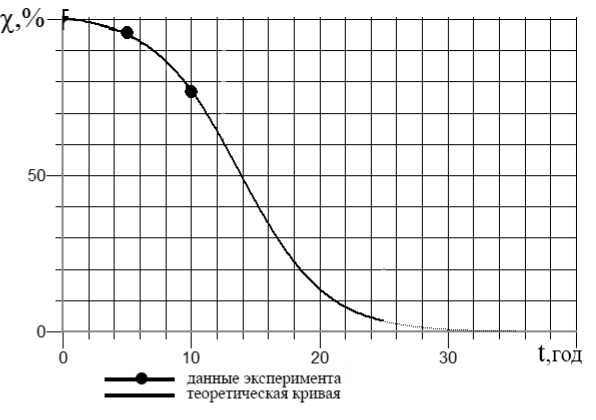

Рис.2. Изменение сохранности насаждения по годам исследований

Результаты и обсуждение. В качестве примера реализации предложенных методик приведем результаты геоинформационной оценки и моделирования состояния лесных насаждений на тестовом участке «Колхозная Ахтуба». Территория объекта расположена в природном парке «Волго-Ахтубин-ская пойма» в окрестностях поселка Колхозная Ахтуба, Среднеахтубинского района, Волгоградской области. Площадь объекта 4855,9 Га. Участок равнинный минимальная отметка высоты -15 м, максимальная 6 м. Максимальный уклон склонов 5,7 градуса.

Для оценки сохранности важно отслеживать пространственные изменения лесных насаждений, при этом такая оценка, осуществляемая с использованием разновременных космоснимков, позволяет ввести понятие пространственно-временных данных [6]. За «точку отчета», для осуществления пространственно-временной оценки состояния лесных насаждений, принимается самый ранний из имеющихся космоснимков.

Для анализа сохранности древостоя на тестовом участке, были отобраны летние космоснимки спутников Quick Bird, Geo Eye с 2002 по 2013 г. На рисунке 1 приведен космоснимок Geo Eye 2013 г с выделенными лесными насаждениями.

Космоснимки был выбраны с учетом требований, необходимых для проведения анализа распределения пикселей: покрытие облаками не более 5%, одновременная съемка без использования комбинированных мозаик.

При анализе разновременных космоснимков получены данные по сохранности древесно-кустарниковой растительности за 10 летний период, выявлено, что площадь полога древесно-кустарниковых насаждений на тестовом участке во временной промежуток с 2002 по 2013 г. сократилось на 23% (1593 га до 1225 га, соответственно). Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Определение изменения площади полога лесных насаждений по данным дешифрирования космоснимка

|

Год исследований |

пикселей |

га |

% |

|

2002 |

37818130 |

1593,2 |

32,8 |

|

2007 |

36171936 |

1523,9 |

31,4 |

|

2012 |

29084950 |

1225,3 |

25,2 |

|

Общая площадь участка |

115265085 |

4855,9 |

100 |

На рисунке 2 приведены график изменения сохранности лесных насаждений (χ), по годам исследований (t) и линия тренда (100% и 0 – данные по состоянию на 2002 год).

По результатам исследований разработано уравнение аппроксимации в виде:

χ =100/1-A*exp(-C*t+B), коэффициент А=8,7; В=0,3; С=-6,3

Основываясь на данных математического моделирования, можно сделать прогноз, что при отсутствии меропричтий по восстановлению лесных насаждений, к 2020 году сохранность лесных насаждений тестового участка «Колхозная Ахтуба» сократится еще на 20%, а еще через 5 лет перейдет в фазу распада.

Применение геоинформационных технологий обеспечивает точность и координатную привязку объектов исследований, что дает возможность определять их положение в ландшафте и адресно определить мероприятия по восстановлению лесных насаждений.

Современные компьютерные технологии позволяют в приемлемом временном режиме выполнять целенаправленную обработку и автоматизированную интерпретацию массивов картографических данных. В связи с чем, новая эффективная технология оценки лесных насаждений и моделирования их состояния с использованием геоинформационных программных комплексов является основой для выявления закономерностей процессов, протекающих в них и прогнозирования динамики не только древесно-кустарниковой растительности, но и других элементов ландшафта.

Список литературы Геоинформационная оценка и моделирование деградации лесных насаждений Волго-Ахтубинской поймы

- Азбукина Е.Н. Дешифрирование аэрофотоснимков для геоморфологических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1969.

- Андронычев, Н.О. Геоинформационная оценка состояния ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы//Современные проблемы географии, экологии и природопользования: матер. Междунар. научно-практич. конф., г. Волгоград 25-26 апреля 2012 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. С. 119-123.

- Аковецкий, В.И, Дешифрирование снимков. М.: Недра, 1983.

- Кошелев А.В., Юферев В. Г., Рулев А.С., Березовикова О.Ю. Картографирование состояния защитных лесных насаждений по аэрокосмоснимкам//Роль и место агролесомелиорации в современном обществе: матер. международной научно-практич. конф., посвященной 75-летию Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации г. Волгоград, 10-13 октября 2006 г. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2007. С. 250-261.

- Кулик К.Н., Юферев В.Г., Рулев А.С. и др. Картографическое моделирование и прогноз деградации агроландшафта. Опустынивание и борьба с ним//Матер. Междунар. научной конференции по борьбе с опустыниванием, Россия, республика Хакасия, НИИ аграрных проблем Хакасии, 16-19 мая 2006 г. С. 283-289.

- Рулев А.С., Юферев В.Г., Юферев М.В. Компьютерное моделирование агролесоландшафтов в геоинформационной среде//Математическое моделирование в экологии: матер. Второй Национальной конф. с международным участием, 23-27 мая 2011 г. Пущино: ИФХиБПП, РАН, 2011. С. 228-230.