Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных промыслов в Российской империи и роль государства в их развитии на примере XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896 г.)

Автор: Черепанова Е.С., Марасанова О.В., Колбина Д.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье содержится анализ пространственного распределения кустарных промыслов в Российской империи, изучена роль государства и органов местного самоуправления по их развитию в конце XIX века на основе универсального массового первоисточника - «Подробный указатель по отделам «Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде». Цель: определить возможность использования данного универсального массового первоисточника для выявления основных направлений и оценки эффективности государственной и земской поддержки развития кустарных промыслов в Российской империи конца XIX века. Методы: цифровое пространственное моделирование, а также сравнительный метод. Результаты: подтверждена возможность использования указанного массового первоисточника для определения основных направлений и эффективности государственной и земской поддержки развития кустарных промыслов в Российской империи конца XIX века. Выводы: материалы «Подробного указателя по отделам «Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» являются важным источником по изучению роли государства и органов местного самоуправления в развитии кустарных промыслов в Российской империи в конце XIX века. Главное их достоинство заключается в массовости и однотипности. Однако, учитывая основное предназначение каталога как путеводителя по выставке, использовать этот источник необходимо с определенной осторожностью, только после разностороннего социально-экономического и картографического анализа дополнительного исторического материала по теме.

Цифровое пространственное моделирование, геоинформационное картографирование, пространственный анализ, кустарные промыслы, выставочная деятельность, земства, органы местного самоуправления

Короткий адрес: https://sciup.org/147204239

IDR: 147204239 | УДК: 004:94(47)19 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-2-152-175

Текст научной статьи Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных промыслов в Российской империи и роль государства в их развитии на примере XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896 г.)

Развитие выставочной деятельности во второй половине XIX века является одной из характерных особенностей экономической и культурной жизни Европы и Северной Америки. Промышленные, сельскохозяйственные, художественные или универсальные выставки проводились в международном, страновом и региональном форматах. Они были одним из самых заметных событий в социально-экономической жизни любого государства. Организация и проведение этих грандиозных мероприятий требовали создания определенных жестких регламентов, направленных на повышение удобства участия в них как экспонентов, так и широкой публики (Rydell and Gwinn, 1994). К таким обязательным и системным выставочным атрибутам относился и относится до сих пор каталог ее участников. Этот документ, хотя и используется фрагментарно в качестве иллюстративного материала по истории развития выставочного дела, но в целом остается вне поля зрения современных исследователей. Авторы работы предприняли попытку восполнить данный пробел и провести на основе «Подробного указателя по отделам «Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» (далее – Каталог) социально-экономический и картографический анализ роли государства и органов местного самоуправления в поддержке развития кустарных промыслов в Российской империи в конце XIX века.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

XVI Всероссийская художественная и промышленная выставка в Нижнем Новгороде является крупнейшей универсальной выставкой дореволюционной России. Для ее проведения был построен специальный выставочный городок общей площадью около 841,6 тыс. кв. м. За шесть месяцев работы выставки (с 15 мая по 1 октября 1896 года) ее посетили 991 013 человек. Ю. А. Никитин, исследователь выставочной архитектуры, отдельно отмечает культурнопросветительное значение выставки, «на которой было прочитано около 200 публичных лекций» (Никитин, 2014). В выставке приняли участие около 9 000 отечественных предпринимателей, которые в 20 выставочных отделах представили товары только российского происхождения. Полное описание каждого отдела и было приведено в Каталогах, средний объем каждого из них составлял около 100 страниц. Структура этих документов являлась унифицированной и соответствовала требованиям международных выставочных стандартов: общий обзор развития отрасли экономики или социальной сферы (от 2 до 5 % объема Каталога), перечень экспонентов в алфавитном порядке в разрезе групп и классов (от 94 % до 97 % объема Каталога), а также рекламные блоки (до 1 % объема Каталога). В частности, Каталог XI отдела «Кустарные промыслы» состоял из 12 групп и 43 классов (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Классификация XI отдела «Кустарные промыслы» / Classification of XI Chapter “Handicrats” (Kustarnye promysly)

|

Номер группы |

Описание группы |

Номер класса |

Описание класса |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

110 |

Обработка минеральных веществ |

372–373 |

Гончарное производство, стеклянное производство |

|

111 |

Металлические производства |

374–380 |

Кузнечно-слесарное производство, ножевые, замочные и скобяные изделия, домашняя утварь из разных металлов, плотничные, слесарные, кузнечные и столярные инструменты, изделия из драгоценных металлов, проволочное и булавочное производство, производство огнестрельного и холодного оружия |

|

112 |

Обработка дерева |

382–387 |

Деревянные изделия и посуда, токарные и резные изделия, столярные и плотничные изделия, тележный промысел, бондарный промысел, изделия из лыка, коры, соломы и прута |

|

113 |

Обработка кости, рога, волоса и щетины |

388–389 |

Изделия из рога и кости, издания из волоса и щетины |

|

114 |

Кожевенное и скорняжное производство |

390–391 |

Кожевенный промысел, скорняжный промысел |

|

115 |

Сапожное и шорное производство |

392–394 |

Сапожное производство, шорное производство, изготовление мелких предметов из кожи |

|

116 |

Клееварное и маслобойное производство |

395 |

Клееварное и маслобойное производство |

|

117 |

Обработка волокнистых веществ |

396–402 |

Веревочный и канатный промысел: рыболовные снасти, изготовление пряжи, ткачество и крашение, кружевное производство, вышивки и прошивки, вязальный промысел, ковровое производство, валяльный промысел |

|

118 |

Смешанное производство |

403–411 |

Домашняя утварь, столовые приборы, кабинетные приборы, картонажное производство и изделия из папье-маше, производство игрушек, часовое производство, производство математических, физических, медицинских и технических инструментов, производство лубочных картин, иконопись, производство музыкальных инструментов, шапочное, картузное, портняжное производство |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

119 |

Орудия кустарных производств |

412 |

Орудия кустарных производств |

|

120 |

Производства кустарные в действии |

413 |

Производства кустарные в действии |

|

121 |

Сочинения, периодические и справочные издания по кустарной промышленности. Картография кустарной промышленности |

414 |

Сочинения, периодические и справочные издания. Картография кустарной промышленности |

Всего в Каталоге представлено описание 926 экспонентов по следующей схеме (рис. 1):

-

1. Личные данные (фамилия, имя, отчество).

-

2. Адрес проживания (губерния, уезд (частично), волость (редко), населенный пункт, улица).

-

3. Общая характеристика промысла (объем годового производства (указан у 50 % респондентов), указание места происхождения материала, из которого изготовлен выставочный экспонат или экспонаты, места реализации готовой продукции (частично), перечень наград, полученных на предыдущих выставках (редко)).

-

4. Описание изделия.

В скобках курсивом приведена частота упоминания определенных характеристик экспонента. Поэтому для дальнейшего анализа состояния кустарных промыслов, анализа государственной и земской поддержки было использовано следующее допущение: для участников, где отсутствовала информация об объеме среднегодового производства, он был определен в размере 10 рублей, как усредненный по мелким товаропроизводителям. Единственным исключением стала группа 121 «Сочинения, периодические и справочные издания по кустарной промышленности. Картография кустарной промышленности» (4 участника), которую можно отнести к информационному сопровождению развития

1 Д1аН0ВЪ. Андрей Григорьевичу Пермская губ., Екатеринбургский у., Верхне-Исетскш заводь, 7-я Аполишинская ул., соб. д.

Годовое производство на сумму до 250 руб. Матер! ать получается изъ

Екатвриноургскаго уЬздя, Пермской гуо. Изд^л [“ЫВ?Л )ТСЯ -Петер- кустарных промыслов.iПоэтому в дальнейших таблицахiонаIбыла1исклю-чена из5рассмотрения. sb 1887 г. и на Воронежской 1894 г.; малую серебр. медаль а рассмотрения. дставкЪ 1890 г. и на Копенгагенской выставк-6 1888 г.— дипломъ.

Мозаичиыя шкатулки изъ уральскикъ камней.

Рис. 1. Пример описания экспонента XI отдела Каталога /

Fig. 1. An example of exhibitor’s description from XI Chapter of Catalog

Основным источником состояния кустарных промыслов и их поддержки со стороны государства и земств в конце XIX века является раздел «Общий обзор», который подготовил Николай Викторович Пономарев, член-делопроизводитель Кустарного комитета Министерства земледелия и государственных имуществ. Прежде всего в разделе дается исчерпывающая характеристика того, кто и почему мог ими заниматься: «При мало-земельности и скудности почвы, крестьяне, в свободное от полевых работ время, занимаются с промышленной целью так называемыми «кустарным» промыслами. Эти занятия дают населению, в общей сложности, довольно значительный заработок, служат подспорьем, а иногда даже единственным средством существования крестьянской семьи»1. Далее в «Общем обзоре» приводится информация по основным формам организации кустарного промысла.

-

1. По правовой форме организации:

– без права юридического лица;

– с правом юридического лица. Начиная с 1886 года стали разрабатываться уставы артелей, которые в первую очередь получали государственную или земскую поддержку.

-

2. По форме организации производства:

– семейная (домашняя) организация с привлечением одного или двух наемных работников;

– артельная организация труда. Основной причиной является необходимость приобретения технических устройств для организации промысла (гончарное, кирпичное, кузнечное, смолокурение и другие производства), значительно реже – это совместная покупка материалов или организация сбыта продукции.

-

3. По месту организации кустарных промыслов:

– местные промыслы;

– отхожие промыслы – это временная, чаще всего сезонная работа.

-

4. По видам производств (в целом насчитывалось около 50 видов кустарных промыслов), которые Н. В. Пономарев группирует по следующим видам:

По данным Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Евфрона 2 в 1880-х годах ежегодно отходниками становились не менее 5 млн чел. При этом из нечерноземной полосы Европейской части России крестьяне уходили в основном на различные промышленные промыслы, а из черноземной – на земледельческие заработки.

-

– обработка растительных материалов (обработка дерева, волокнистых веществ (льна, пеньки и хлопка));

– обработка животных продуктов (обработка кож животных, шелкоткацкое производство, производства изделий из рога и черепахи);

– обработка минералов (изготовление изделий из глины, простых и цветных камней);

– производство изделий из металлов (гвоздарное производство, слесарное дело, проволочное производство, изготовление домовых приборов, огнестрельного и холодного оружия);

– смешанные производства (изделия, состоящие из различных материалов: иконопись, кружевное плетение, ювелирное и игрушечное производства)3.

Автор «Общего обзора» также представляет информацию и о размере среднего заработка кустарей4. Учитывая тот факт, что в 1895–1897 годах в России проводилась денежная реформа, когда один рубль имел золотое обеспечение = 0,774235 г чистого золота, авторы сочли возможным провести перерасчет среднего размера годовой заработной платы кустарей по состоянию на 1 мая 2017 года (1 грамм чистого золотого = 2313,4 руб.) (см. табл. 2).

Размер среднегодового заработка кустарей / Average annual wage of a handicraftsman

Таблица 2 / Table 2

|

Название промысла |

1896 (руб.) |

2017 (тыс. руб.) |

||||

|

Мужчины |

Женщины |

Подростки |

Мужчины |

Женщины |

Подростки |

|

|

Ткацкий |

60–80 |

18–24 |

6–9 |

107,5– 143,3 |

32,2–43 |

10,7–16,1 |

|

Кружевной |

30–50 |

53,7–89,6 |

||||

|

Колесный |

15–40 |

26,9–71,6 |

||||

|

Иконописный |

120–175 |

214,9– 313,4 |

||||

|

Сапожный |

85–120 |

12–40 |

152,2– 214,9 |

21,5–71,6 |

||

|

Валяльный |

40–80 |

71,6–143,3 |

||||

|

Гончарный |

50–100 |

89,6–179,1 |

||||

|

Ложкарный |

40–50 |

71,6–89,6 |

||||

|

Слесарный |

50–400 |

89,6–716,4 |

||||

Н. В. Пономарев дает комментарий, объясняя достаточно высокий размер заработка иконописцев тем, что они являются обыкновенно безземельными крестьянами, работающими круглый год; сапожники в большинстве случаев «отбились от земледелия (часто сдают свои наделы в аренду) и, наконец, слесарная работа, требующая подготовки и вообще искусства, оплачи- вается обыкновенно, как и в среде городских ремесленников, сравнительно высоко»5. Для остальных категорий кустарей их промысловая деятельность действительно является дополнительным доходом к основному земледельческому труду. Н. В. Пономарев оценивал в целом по стране общий размер заработка кустарей в 100–120 млн руб., что составляет 231,4–277,6 млрд руб. по курсу 2017 года.

Однако автор «Общего раздела» не отвечает на очень простой вопрос: сколько же жителей Российской империи занимались этими кустарными промыслами? Ответ на него можно найти в работах русских экономистов гг. Воронцова и Яроцкого, которые насчитывали «от 7 до 8 млн лиц, занимающихся кустарной промышленностью, как дополнением к своему земледельческому труду»6. Столь приблизительные статистические данные Д. И. Менделеев объяснял тем, что «крестьяне занимались кустарными промыслами в одиночку или артельно, но результаты их работы не облагались промысловым налогом» (Менделеев, 1952, с. 237).

Несмотря на значение кустарной промышленности для экономики Российской империи, на общероссийских выставках изделия кустарей были представлены весьма фрагментарно. Подтверждением этого является тот факт, что они впервые появились в 1850 году на Выставке сельских произведений (г. Санкт-Петербург). Специальный кустарный отдел был впервые организован в 1882 году на ХV Всероссийской промышленной художественной выставке (г. Москва). Второй выставкой, которая более наглядно показала уровень развития кустарных промыслов, стала XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура кустарных промыслов Российской империи

Анализ Каталога, проведенный авторами, позволил составить целостное впечатление о том, какие кустарные промыслы были представлены в 1896 году (табл. 3).

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что количество экспонентов в группах XI отдела «Кустарные промыслы» было неравномерным. Их наибольшее количество было представлено в 117-й группе «Обработка волокнистых веществ» (26,6 %), 111-й группе «Металлические производства» (26,5 %) и 112-й группе «Обработка дерева» (20,3 %). В остальных группах задействованы только 26,4 % экспонентов.

Таблица 3 / Table 3

Характеристика экспонентов XI отдела «Кустарные промыслы» / Characteristics of exhibitors of XI Chapter “Handicrats” (Kustarnye promysly)

|

№ группы |

Описание группы |

Количество экспонентов |

Объем производства, руб. |

Доля в объеме производства, % |

Доля в участниках, % |

|

110 |

Обработка минеральных веществ |

23 |

9375 |

1,6 |

2,5 |

|

111 |

Металлические производства |

246 |

291165 |

49,7 |

26,6 |

|

112 |

Обработка дерева |

188 |

54475 |

9,3 |

20,3 |

|

113 |

Обработка кости, рога, волоса и щетины |

14 |

9200 |

1,6 |

1,51 |

|

114 |

Кожевенное и скорняжное производство |

18 |

15620 |

2,6 |

1,9 |

|

115 |

Сапожное и шорное производство |

38 |

32180 |

5,4 % |

4,1 |

|

116 |

Клееварное и маслобойное производство |

6 |

4050 |

0,7 |

0,6 |

|

117 |

Обработка волокнистых веществ |

247 |

89312 |

15,2 |

26,6 |

|

118 |

Смешанное производство |

124 |

85000 |

14,5 |

13,3 |

|

119 |

Орудия кустарных производств |

11 |

4520 |

0,8 |

1,2 |

|

120 |

Производства кустарные в действии |

7 |

70 |

0,01 |

0,76 |

|

Итого |

922 |

595 007 |

Что касается доли в объеме производства, то здесь на первом месте стоит 111-я группа «Металлические производства» (49,7 %), 117-я группа «Обработка волокнистых веществ» (15,2 %) и группа 116 «Смешанное производство» (14,5 %). Следовательно, на оставшихся участников группы приходится всего 20,5 % респондентов. Общий объем производства экспонентов, участвующих в выставке был равен 595 007 руб. или 44 854 тыс. руб. по курсу рубля на 1 мая 2017 года.

Следовательно, даже выставочный вариант развития кустарных промыслов подтверждает вывод Н. В. Пономарева о малотоварном характере производства кустарной промышленности в Российской империи.

Учитывая тот факт, что стоимость годового объема производства носила заявительный характер, трудно говорить о реальном состоянии дел экспонентов (табл. 4). Однако перечень изделий, которые были ими представлены, подтверждает вывод М. М. Ковалевского, что в конце XIX века наиболее успешно развивались кустарные промыслы, являющиеся «только низшими органами капиталистической промышленности», но именно они в будущем и потерпят поражение в сравнении с фабричным производством: изготовление шерстяных материй и пледов, строчного белья, якорных цепей, ножей, серпов, ведер, чайников, тазов, ковшей, самоваров7.

Таблица 4 / Table 4

Крупнейшие экспоненты XI отдела «Кустарная промышленность» / The largest exhibitors of XI Chapter “Handicrats” (Kustarnye promysly)

|

Губерния |

Экспонент |

Годовой объем производств, руб. |

Изделия |

|

Московская |

Каткова Мария Дмитриевна |

8200 |

Шерстяные материи и пледы |

|

Нижегородская |

Братья Крупкины (почтовая станция Кстово) |

5000 |

Якорные цепи |

|

Нижегородская |

Бедин И. Д. (с. Ворсма) |

5000 |

Охотничьи ножи |

|

Нижегородская |

Морозов И. Д. (с. Павлово) |

5000 |

Разные ножи: буфетные, хлебные, устричные |

|

Нижегородская |

Морозов И. Д. (с. Павлово) |

5000 |

Кинжалы |

|

Владимировская |

Крестьянинов В. С. (с. Мстёра) |

5000 |

Фольговые иконы в киотах |

|

Владимировская |

Воронков Н. А. (д. Окатово) |

5000 |

Строчное белье |

|

Владимировская |

Григорьев М. К. (д. Пшеницыно) |

5000 |

Производство серпов |

|

Московская |

Талаев П. П. (д. Астрецово) |

5000 |

Металлические игрушки |

|

Пермская |

Пахтеев П. А. (с. Нижний Тагил) |

5000 |

Ведра, чайники, тазы, ковши |

|

Пермская |

Помыткин Г. Н. (с. Суксун) |

5000 |

Самовары: чеканный и томпаковый в виде вазы |

|

Ярославская |

Бурмакинская кустарная артель (д. Щип-цово) |

5000 |

Кузнечно-слесарные изделия |

|

Ярославская |

Матраков В. Г. (д. Булакова) |

5000 |

Кружева |

|

Вятская |

Зубарев Ф. И. (д. Зубарево) |

5000 |

Трости и палки из бересты на стальной и железной проволоке |

|

Костромская |

Манилов И. З. (почт.ст. Красное) |

5000 |

Ювелирные изделия из серебра |

7 Там же . С. 99.

М. Ковалевский не ошибся, делая вывод, что в будущем сохранятся кустарные промыслы, «которые имеют в изобилии и под рукой сырой материал и продукты которых пользуются в то же время спросом в крестьянской среде. Таковы столяры, рогожники, лапотники»8. В наши дни кустарные промыслы сохранились и активно развиваются во многих регионах мира: Африке (Stockland, 1978; Terry, 2000, 2001; Harris, 2014a), Юго-Восточной Азии (Ahamad and Yasmin, 2017; Krasae-In et al., 2016; Chakraborty, 2017; Krasae-In, 2017), Латинской Америки (Little, 2004, 2005), других регионах (Matsenjwa and Musiiwa, 2016; Naidu et al., 2014). Даже сформировались крупные кластеры кустарных промыслов, например, в Африке сложился кластер Найроби (Harris, 2014b, 2016).

Однако в современной России наиболее успешно развиваются народные художественные ремесла. Среди крупнейших экспонентов XI отдела Нижегородской выставки такие кустари уже были. Один из них И. З. Манилов (Костромская губерния, с. Красное) представил недорогие украшения из серебра. В 1904 году в селе Красном будет открыта Художественно-ремесленная школа, и её выпускники создадут знаменитую красносельскую скань, которая и сегодня является визитной карточкой Костромской области. Еще один участник выставки 1896 года В. С. Крестьянинов (Владимирская губерния, с. Мстёра) являлся представителем еще одного в будущем известного российского художественного промысла: русской народной миниатюрной живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше.

XI отдел Каталога является источником и о развитии государственной и земской поддержки кустарных промыслов в Российской империи.

Развитие государственной и земской поддержки кустарных промыслов в Российской империи

Первоначально Правительство Российской империи возложило всю ответственность за поддержку и развитие кустарной промышленности на губернские и уездные земства. В 1864 году вышло «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»9, которым органам местного самоуправления было вменено «5. Попечение о развитии местной торговли и промышленности». Кроме того к предмету ведомства губернских земств были отнесены «2. Дела об открытии новых ярмарок и о перенесении или изменении сроков ярмарок существующих», а к полномочиям уездных земств – «IV. Разрешение на открытие торгов и базаров». Далее циркуляром Министерства внутренних дел по Департаменту полиции от 6 сентября 1886 года была предложена базовая схема (рис. 2) по поддержке развития кустарной промышленности в 34 земских губерниях Российской империи10.

Однако в дальнейшем различные министерства Правительства Российской империи подключились к этой работе. Каталог Нижегородской выставки интересен тем, что подводит определенные итоги этой работы. В «Общем обзоре» Н. В. Пономарев пишет: «Правительство (Министерство Земледелия и Государственных имуществ) начало проявлять свою деятельность по развитию вышеупомянутой промышленности лишь в 1888 году; при этом на воспособление упомянутой, весьма важной, отрасли народного хозяйства было отпущено первоначально 35–60 тыс. руб. (1888–1894 гг.), а засим – 80 тыс. руб. (1895–1896 гг.)»11. Данная государственная поддержка составляла соответственно 62 698,0–107 466,9 тыс. руб. и 143 289,2 тыс. руб. по курсу рубля на 1 мая 2017 года.

Губернатор

Губернский земский комитет по поддержке кустарных промыслов

Уездные земские комитеты по поддержке кустарных промыслов

Рис. 2. Базовая схема поддержки кустарных промыслов в земских губерниях / Fig. 2. Fundamental support scheme for the handicrafts in zemstvos

Основными ее соисполнителями в основном являлись губернские и уездные земства. Автор «Общего раздела» называет три основных направления этой совместной деятельности.

Во-первых, создание условий сбыта готовых изделий как форма борьбы с перекупщиками. Эта проблема была крайне актуальна. В частности, 4 декабря 1886 года на заседании по вопросу развития кустарных промыслов Вологодской губернии был приведен следующий факт: «кружево, приготовляемое в деревне, проходит иногда чрез 7 посредниц прежде, чем попадет в руки потребителя; при этом дознано, что первые скупщицы пользуются приблизительно 3-мя копеек барыша с рубля, следующие удерживают копеек 5, другие – 10, а главные торговки, сортирующие партии, берут до 15 копеек. Можно теперь себе представить, как низка должна быть первичная стоимость кружева. Ясно, что при таком естественном течении промысла огульная масса кружевниц губернии должна стремиться и в действительности стремится к развитию и распространению «кружевного тряпья», а отнюдь не хорошего кружева»12. В «Общем разделе» Каталога приведены примеры борьбы органов местного самоуправления с такой организацией сбыта: постоянное проведение хорошо организованных выставок с дальнейшим сбытом продукции через земские склады (Москва и Вятская губерния). Получали государствен-

Черепанова Е. С., Марасанова О. В., Колбина Д. В. Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных промыслов... ные средства также земские комитеты по поддержке развития кустарных промыслов Рязани, Вятки, Перми, Красноуфимска, Вологды и др. Специальной формой поддержки было размещение государственных заказов в первую очередь от Морского и Военного Министерств, объем которого за 6 лет составил 600 тыс. руб. Особенно в их исполнении отличилось Курское губернское земство и Новооскольское уездное земство – поставка сапог.

Во-вторых, повышение качества продукции. К этой форме поддержки относится организация выставок и музеев. В частности, постоянной выставочной площадкой являлся Санкт-Петербургский кустарный музей, который был открыт в 1885 году по примеру знаменитого Кенсинтонтонского музея. Последний был обязан своим появлением первой Всемирной выставке в Лондоне (Robertson, 2004). Для повышения технического обеспечения деятельности кустарей создавались земские мастерские (Московское, Вятское, Черниговское губернские земства) или направлялись технические специалисты (Пермское, Полтавское губернские земства), а также организовывались специальные кустарные отделы на международных и российских выставках.

В-третьих, подготовка кадров. При устройстве профессиональных училищ по различным видам кустарных промыслов в первую очередь было обращено внимание на развитие женских школ по переработке волокнистых веществ. Во Франции такие образовательные учреждения были открыты в XVII веке и послужили основой для создания знаменитого алансонского шитого кружева “point a l’aiguille” (Bruggman et al., 1997). В России первой стала Мариинская практическая школа кружевниц, открытая 1883 году. Через 10 лет на всемирной выставке в Чикаго «русские женщины прислали превосходные кружева и строчки, замысловатое исполнение которых возможно только специалистками, которые с семилетнего возраста делают то, что делали до них еще матери и бабушки – ремесло почти врожденное. Послано было и разное тканье такого удивительного свойства, что многие образцы были куплены для музеев. Эти первобытные изделия в особенности понравились и раскупались американцами» (Рашковский, 2009, с. 52). В дальнейшем в США и Великобритании были открыты магазины, которые успешно торговали этой продукцией. Основными поставщиками были земские склады Вятской, Московской и других губерний. Н. В. Понамарев также указывает, что в подобных образовательных учреждениях, которые создавались по всей России, учились сельские учителя и учительницы. В дальнейшем они должны были распространять полученные знания среди кустарей. Особую роль в повышении качества продукции играли земские периодические издания, которые постоянно публиковали статьи по этой тематике13.

В «Общем обзоре» Каталога особенно отмечается практика проведения исследований по состоянию и развитию местных кустарных промыслов Московского, Нижегородского, Вятского, Пермского, Курского, Казанского и ряда других земств. Как необычное явление было указано на создание Пермским губернским земством специального банка для кустарей. Аналогичные учреждения особенно активно работали в Пруссии14. Более подробно тема государственной и земской поддержки кустарных промыслов рассмотрена в работах М. В. Карташовой и Н. В. Сорокина. Авторы отмечают недостаточную изученность темы о влиянии всемирных и всероссийских выставок на развитие кустарных промыслов в России (Карташова, 2008; Сорокин, 1999).

Однако, подводя итог исполнения земствами полномочий по развитию кустарных промыслов, Н. В. Пономарев делает следующий вывод: «Земствам надлежит еще сделать очень многое для того, чтобы привнести сколько-нибудь осязательную пользу кустарям»15.

Поскольку XVI Всероссийская промышленная и художественная в Нижнем Новгороде была своего рода свидетельством работы государства и земств по поддержке развития кустарных промыслов, авторы настоящей статьи использовали визуализацию имеющейся информации в Каталоге. Интерпретация текстовой информации, которая включает в себя те статистические компоненты, которые описаны в статье выше, становится возможной благодаря привлечению в исследование геоинформационных систем (Корчагин и др., 2016). Метод геоинформатики – создание цифровой модели пространства – позволяет рассматривать его и в качестве вспомогательного, и в качестве основного метода исследования. Часто в исторических исследованиях геоинформационные системы привлекаются как системы, позволяющие визуализировать данные, имеющие разное происхождение (Кончаков и Ким, 2014). Способ перехода по цепочке «данные-информация-знания» позволяет находить закономерности, открывать и анализировать новые факты и явления.

Картографическое отображение распространения кустарных промыслов в Российской империи

Визуализация статистических данных с привязкой на местности возможна благодаря одной из функциональных задач, реализуемых через геоинформа-ционные технологии, – отображению позиционных данных в виде геометрических примитивов в определенной системе координат и ассоциированию с ними семантической – качественной и количественной информации. Все это относится к задачам геоинформационного картографирования – автоматизированному созданию и использованию карт на основе баз пространственных данных. Данный проект был реализован в лицензионном программном продукте ArcGIS (ESRI) благодаря программе поддержки вузов.

Основной проблемой привязки данных из Каталога на местность была задача поиска населенных пунктов, которые к настоящему времени уже не существуют. Часть населенных пунктов была восстановлена по картам Генерального штаба, имеющихся в архивах кафедры картографии и геоинформатики Пермского государственного национального исследовательского университета, а также размещенных на различных ресурсах в сети Интернет. Эти ресурсы представляют собой программы комплексирования картографических данных и повсеместно используются в исследованиях подобного рода (Шалаева и Щекотилов, 2013). Для восстановления другой части населенных пунктов, упомянутых в Ката- логе, но не обнаруженных вышеуказанным способом, авторами были привлечены «Списки населенных мест» губерний, в которых указывалось название населенного пункта, его положение по отношению к уездному городу (расстояние), обозначение его положения относительно водного объекта или урочища16.

Например, участник выставки А. И. Андровов, который представил выростковые и опойковые кожи (группа 114, класс 390), проживал в селе Микшинское Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне с. Краснолянское Байкаловского района Свердловской области). Запись в «Списке населенных мест Пермской губернии» содержала следующую информацию: село Микшинское, Ирбитский уезд в 270 верст от Екатеринбурга и 45 верст от Ирбита. Стоит при мелководной речке Микшенке. На ресурсе17 обнаружено, что в настоящее время река носит название Сараевка. Таким образом, в рабочем проекте отмечается уездный город и река (если ее нет, то она оцифровывается по привязанным картам), и затем используются встроенные ГИС-технологии. Инструменты группы «Анализ» ArcToolbox программного комплекса ArcGIS позволяют осуществлять оверлейные операции. Основная суть оверлейных операций – взаимное наложение некоторых тематических слоев, в результате которого возможно получение новой информации. Таким образом, относительно уездного города были построены буферные зоны, размер которых определялся из «Списков…», что позволяло сократить площадь поиска населенного пункта. Далее на пересечении со слоем реки, а также с использованием дополнительных данных с карт и определялось нахождение населенного пункта.

Рис. 3. Рабочее окно проекта с привязанными картами губерний / Fig. 3. Project working window with the attached maps of provinces

Таким образом, вся текстовая информация об экспонентах была переведена в табличный формат хранения непространственной информации; информация о населенных пунктах была занесена и организована в классы пространственных объектов базы данных, а также был создан слой губерний Европейской части Российской империи (рис. 3).

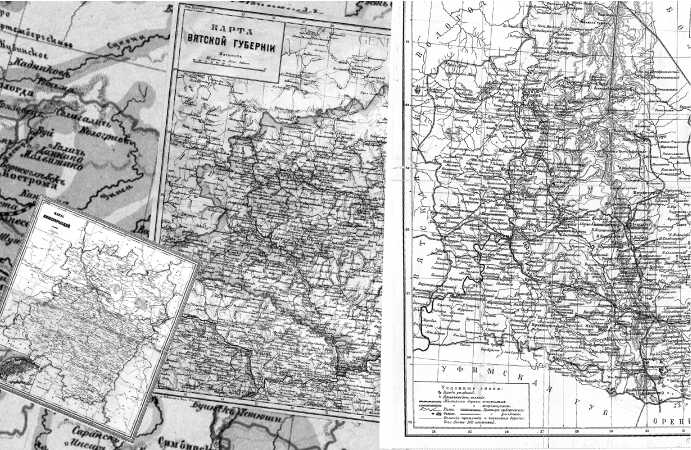

В результате проведенного пространственного анализа стало возможным подтвердить тот факт, что именно земские губернии приняли самое активное участие в Нижегородской выставке (рис. 4). Из 35 губерний в 26 работали органы местного самоуправления. Они смогли организовать для участия в выставке 883 участника или 95 % всех экспонентов отдела «Кустарной промышленности» из 383 населенных пунктов. Особенно активное участие в этом процессе приняли Вятская губерния (432 экспонента из 204 населенных пунктов), Нижегородская губерния (161 экспонент из 31 населенного пункта), Московская губерния (78 экспонентов из 48 населенных пунктов), Пермская губерния (49 экспонентов из 27 населенных пунктов) и Владимирская губерния (35 экспонентов из 14 населенных пунктов).

Рис. 4. Участники Нижегородской выставки в разрезе населенных пунктов и губерний. Земские губернии выделены курсивом / Fig. 4. Participants of Nizhny Novgorod exhibition in the context of the populated settlements and provinces. Zemstvos are in cursive

Анализ населенных пунктов-участников позволил также выяснить, какие из них в 1896 году стали региональными центрами развития кустарных промыслов. Прежде всего это села и деревни, тяготеющие к г. Вятке (ныне Киров) Вятской губернии – 54 экспонента (9 групп); с. Павлово Нижегородской губернии – 42 экспонента, изготовление ножей (111-я группа); с. Кукарка Вятской губернии – 40 экс- понентов, в основном изготовление кружев и одежды (117-119–я группы); с. Ворсма Нижегородской губернии –29 экспонентов, изготовление столовых ножей, кинжалов, сукна и одежды (111-я, 117-я группы); населенные пункты, тяготеющие к г. Петрозаводску Олонецкой губернии – 18 экспонентов, различные изделия (группы 111-115-я, 117-я, 119-я); с. Красное Костромской губернии – 12 экспонентов, ювелирные изделия из серебра и драгоценных камней (110-я, 111-я группы).

О таких центрах кустарных промыслов сказано в работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». В частности, он детально описал сталеслесарные промыслы сел Павлово и Ворсма Нижегородской губернии, жизнь в которых «сложилась совершенно по-городскому, выработав несравненно более развитые потребности, более культурную обстановку, одежду, образ жизни и т. д., чем у окрестных “серых” земледельцев» (Ленин, 1971, с. 356). Далее, характери-зируя организацию труда «домашнего капитализма», В. И. Ленин указывает, что из 6 570 павловских кустарей сами реализуют товар 47,6 %, а остальные работают на хозяев. Аналогичная характеристика развития кустарных промыслов дана в отношении с. Красное Костромской губернии (Ленин, 1971, с. 363).

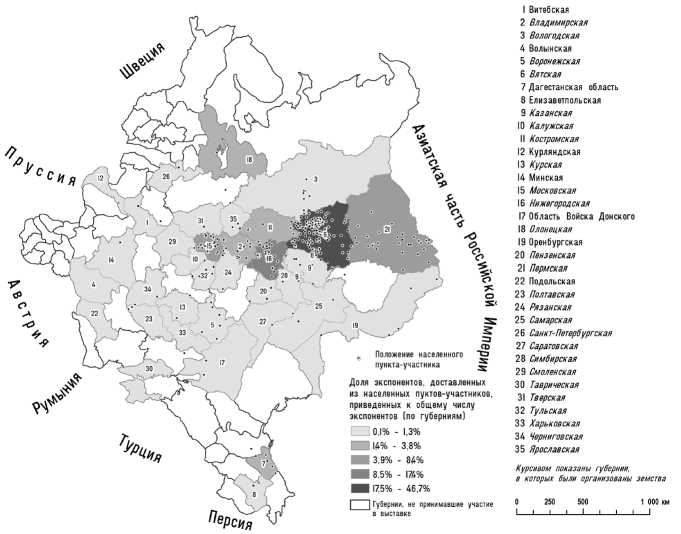

Различным было участие органов местного самоуправления и в привлечении экспонентов в зависимости от объема годового оборота. Для этого был проведен анализ по количеству экспонентов, чей годовой оборот превышал 1000 руб. или 1,8 млн руб. в современном исчислении. Всего насчитывалось 153 человека, или 16,5 % общего числа участников отдела «Кустарные промыслы», но объем их годового оборота составил свыше 60 % от общего объема годового оборота всех экспонентов анализируемого отдела (рис. 5).

I Витебская

-

2 Владимирская

-

3 Вологодская

-

4 Волынская

-

5 Воронежская

-

6 Вягская

-

7 Дагестанская область

-

8 Елизаветпольская

-

9 Казанская

-

10 Калужская

II Костромская

-

12 Курляндская

-

13 Курская

-

14 Минская

15 Московская

16 Нижегородская

17 Область Войска Донского

18 Олонецкая

19 Оренбургская

20 Пензенская

21 Пермская

22 Подольская

23 Полтавская

24 Рязанская

25 Самарская

26 Санкт-Петербургская

27 Саратовская

28 Симбирская

29 Смоленская

30 Таврическая

31 Тверская

32 Тульская

33 Харьковская

34 Черниговская

35 Ярославская

Курсивом показаны губернии.

в которых были организованы земства

Рис. 5. Участники Нижегородской выставки в разрезе объемов производства и губерний / Fig. 5. Participants of Nizhny Novgorod exhibition in the context of manufacturing amounts and provinces

В губерниях, которые приняли наиболее активное участие в выставке, эти крупные товаропроизводители составили: в Вятской губернии – 6,7 %; Московской губернии – 20,5 %, Пермской губернии – 30,6 %; Нижегородской губернии – 34,8 % и Владимирской губернии – 57,1 %. В то же время в Полтавской, Вологодской и Елизаветпольской губерниях их число равнялось 100%. Следовательно, местные органы самоуправления по-разному отнеслись к формированию корпуса участников Нижегородской выставки. Активно работающие в этом направлении земства постарались представить весь спектр кустарей, а губернии, которые подошли к этому мероприятию формально, организовали приезд только одного представителя, обладающего значительным оборотом.

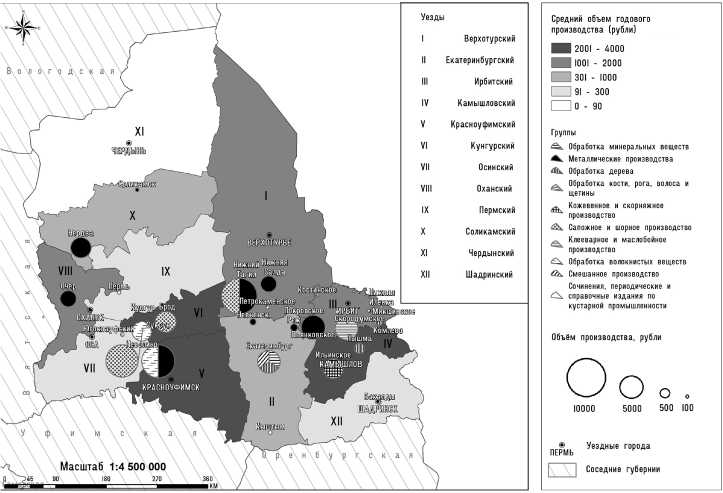

Проведя пространственный анализ в разрезе конкретных губерний, а именно Пермской губернии, выяснилось, что центрами кустарной металлообработки являлись Верхотурский, Екатеринбургский, Красноуфимский уезды (рис. 6). Сапожный промысел концентрировался в Екатеринбургском и Кунгурском уездах. В Шадринском уезде занимались валянием валенок, в Красноуфимском развивались циновочно-ткацкий и кулевой промыслы, в Осинском – рогожное производство. Производство сельскохозяйственных орудий и машин (сох, сортировок, веялок, молотилок) было развито в Пермском и Оханском уездах.

Рис. 6. Кустарные промыслы Пермской губернии / Fig. 6. Handicrafts (kustarnye promysly) in Perm province

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важный вывод, который позволяет сделать проведенный анализ: кустарей можно смело отнести к малым предприятиям, которые в первую очередь обеспечивали потребности местных рынков. С развитием промышленного производства все они должны были или уйти с рынка, или укрупниться, превратившись в фабрики. Исключением могли стать художественные народные ремесла, где ручной труд весьма сложно заменить машинами.

Через четыре года «Кустарные изделия» на Всемирной выставке в Париже имели большой успех, а «Русская деревня» постоянно была полна посетителями. Выяснилось, что многие изделия могут находить выгодный сбыт за границей. «На выставке же продано было кустарных изделий на 70 000 франков, так что отправлено обратно в Россию всего 37 ящиков, из прибывших 380», – писал в своем отчете Генеральный комиссар Русского отдела на Всемирной выставке в Париже 1900 года18. Эту удачную практику И. Шевеленко объясняет «совпадением» продукции и экспозиции «Русской деревни» с «вкусовыми предпочтениями западноевропейского зрителя, который воспринимал ее через призму опыта европейского folk revival последних десятилетий» (Шевеленко, 2012).

Успех на этой Всемирной выставке оказал значительное влияние на политику государства и земств в отношении развития кустарных промыслов. В 1902 и 1913 годах в Санкт-Петербурге состоялись две Всероссийских кустарнопромышленных выставки под августейшим покровительством государыни императрицы Александры Федоровны. В них приняли участие тысячи экспонентов практически из всех регионов России. Вопросы развития кустарной промышленности обсуждались на Всероссийских съездах с участием руководителей губернских и уездных земств. Размах выставочного движения был заметен и в губерниях и уездах. Только в 1911 году состоялись 131 губернские и уездные выставки.

Таким образом, материалы «Подробного указателя по отделам «Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» являются целостным источниковедческим комплексом и представляют большой интерес для исследования принципов и форм развития системы кустарных промыслов и выставочной практики в России второй половины XIX века. Каталоги выставок являются уникальными источниками для изучения не только истории развития кустарных промыслов, но и истории государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства.

Список литературы Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных промыслов в Российской империи и роль государства в их развитии на примере XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896 г.)

- Карташова М. В. Кустарно-промышленная политика и ее реализация в последней трети XIX в.: на материалах Нижегородской губернии: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новгород, 2008. 23 с

- Кончаков Р. Б., Ким О. Г. Геоинформационные системы для ретроспективного изучения исторической городской застройки (на примере Страстной площади в Москве)//Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2014. № 2, 3. С. 36-41

- Корчагин П. А., Черепанова Е. С., Гоголева М. В., Балыбердина П. А. Картографическое моделирование историко-архитектурной среды г. Перми по картографическим источникам XVIII-XX вв.//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 3. С. 160-177

- Ленин В. И. Развитие капитализма в России//Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 3. М.: Изд-во полит. лит., 1971. 792 с

- Менделеев Д. И. Полное собрание сочинений: в 25-ти т. Том 21. Экономические работы IV. СПб.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. 625 с

- Менделеев Д. И. Полное собрание сочинений: в 25-ти т. Том 21. Экономические работы IV. СПб.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. 625 с

- Никитин Ю. А. Выставочная архитектура России XIX-начала XX в. СПб.: Коло, 2014. 416 с

- Рашковский А. Л. Русские кустарные склады за рубежом и вятские кружевницы и рукодельницы//История создания провинциальных музейных собраний России. Традиции и современность: сб. ст. Вятка, 2009. С. 47-57

- Сорокин Н.В. Деятельность государственных и земских учреждений по изучению и развитию кустарных промыслов в 1874-1917 гг: автореф. дис. … канд. ист. наук. Костро

- Шалаева М. В., Щекотилов В. Г. Крупномасштабные архивные карты губерний и территорий России XIX в. как базовый информационный ресурс исследований различной направленности//Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2013. № 1. С. 17-27

- Шевеленко И. Репрезентация империи и нации: Российская империя на Всемирной выставке 1900 года в Париже//Там внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое лит. обозрение, 2012. С. 413-447

- Ahamad F., Yasmin E. Impact of Turmoil on the Handicraft Sector of Jammu and Kashmir: An economic analysis//International NGO Journal. 2017. Vol. 7, №5. P. 78-83

- Chakraborty A. Rationale of Handicraft on Women Employment in Rural Area: A Case Study on Jari Workers of Bhagawangola-II Block, Murshidabad District, West Bengal//Research Journal of Humanities and Social Sciences. 2017. Vol. 4, № 2. P. 271-276

- Fair Representations: World's fairs and the Modern World/ed. by R. W. Rydell and N. Gwinn. Amsterdam: VU University Press, 1994

- Harris J. Joint action in Nairobi's informal handicraft production clusters//International Development Planning Review. 2016. Vol. 38, № 3. P. 317-337 DOI: 10.3828/idpr.2016.18

- Harris J. Meeting the challenges of the handicraft industry in Africa: Evidence from Nairobi//Development in Practice. 2014a. Vol. 24, № 1. P. 105-117 DOI: 10.1080/09614524.2014.867478

- Harris J. The messy reality of agglomeration economies in urban informality: Evidence from Nairobi’s handicraft industry//World Development. 2014b. Vol. 61. P. 102-113 DOI: 10.1016/j.worlddev.2014.04.001

- Krasae-In A. Craft by you: Acquiring consumer's idea to the product development for handicraft business in Thailand//International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2017. Vol. 21, № 1-2. P. 143-162 DOI: 10.1504/IJEIM.2017.081493

- Krasae-In A., Anuntavoranich P., Cooharojananone N. Crowd sourcing for handicraft: The proposed platform for bridging idea from the customer for the product development in handicraft business in Thailand//International Journal of Business Innovation and Research. 2016. Vol. 11, № 4. P. 559-583 DOI: 10.1504/IJBIR.2016.079509

- L'Europe de la dentelle: un aperçu historique depuis les origines de la dentelle jusqu'à l'entre-deux-guerres/ed. by M. Bruggman, V. Vermeersch. Brugge: Stichting Kunstboek, 1997

- Little W. E. Getting organized: Political and economic dilemmas for Maya handicrafts vendors//Latin American Perspectives. 2005. Vol. 32, № 5. P. 80-100 DOI: 10.1177/0094582X05279506

- Little W. E. Outside of social movements: Dilemmas of indigenous handicrafts vendors in Guatemala//American Ethnologist. 2004. Vol. 31, № 1. P. 43-59

- Matsenjwa G. N., Musiiwa E. The globalization of the rural Swazi weaver: Lavumisa women in the commercial handicraft industry, 1981-2013//Journal of International Women's Studies. 2016. Vol. 17, № 1. P. 102-116

- Naidu S., Chand A., Southgate P. Determinants of innovation in the handicraft industry of Fiji and Tonga: An empirical analysis from a tourism perspective//Journal of Enterprising Communities. 2014. Vol. 8, № 4. P. 318-330 DOI: 10.1108/JEC-11-2013-0033

- Robertson B. The South Kensington Museum in context: an alternative history//Museum and Society. 2004. Vol. 2, № 1. P. 1-14

- Stockland J. The development of crafts through trade particularly in Africa//Journal of the Royal Society of Arts. 1978. Vol. 126, № 5262. P. 361-373

- Terry E. An overview of the Botswana handicraft sector//Botswana Notes and Records. 2001. Vol. 33. P. 129-143

- Terry E. The history of craft development in Botswana//Botswana Notes and Records. 2000. Vol. 32. P. 193-200