Геоинформационный анализ навигации при росте интенсивности полётов

Автор: Парманкулов С.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4 (82), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности использования геоинформационных систем (ГИС) для анализа навигации воздушного движения. При управлении воздушным движением на начальном этапе требуется подготовка плана полета, воздушная карта и это очень удобно с применением геоинформационных систем и технологий, создание базы данных и баз знаний для структурирования разноплановых информаций.

Безопасность, интенсивность, навигация, пропускная способность, геоинформация, оптимизация

Короткий адрес: https://sciup.org/140292293

IDR: 140292293 | УДК: 62

Текст научной статьи Геоинформационный анализ навигации при росте интенсивности полётов

Безопасность, регулярность и эффективность полетов тесно связаны и во многом зависят от эффективности управления воздушным движением. Радикальный метод решения возникающих при этом проблем - автоматизация сбора передачи и обработки информации о воздушной обстановке.

С точки зрения М. А. Черного и В. И. Кораблина аэронавигация понимается как наука о методах и средствах вождения воздушного судна по заданной пространственно-временной траектории [1].

Важнейшая общая закономерность автоматизированной системы управления воздушным движением (АС УВД) в частности состоит в том, что пропускная способность всегда должна опережать рост интенсивности воздушного движения. Если такого рода запас отсутствует, то критические ситуации, связанные с перегрузкой диспетчера неизбежны, именно они и являются основным и определяющими уровень безопасности воздушного движения [2].

Проблема надежной защиты информации принимает особую остроту. Циркулирующая в АС УВД информация должна предупреждать об её искажения и уничтожения, несанкционированной модификации, а также, от злоумышленного получения и использования.

Функциональная устойчивость сложной технической системы объединяет свойства надежности (безотказности), отказоустойчивости и живучести. Функциональная устойчивость рассматривается, как свойство системы благополучно завершить задание при регламентированном числе изменений в состоянии самой системы, т. е. сохранить ей работоспособность после проявления допустимого числа отказов и внешних возмущений [3].

Организация воздушного движения осуществляемая безопасным, экономичным и эффективным образом динамичная и интегрированная организация воздушного движения и воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, организацию воздушного пространства и организацию потоков воздушного движения, путем предоставления средств и непрерывного обслуживания в сотрудничестве со всеми сторонами и с использованием бортовых и наземных функций [4].

При оценке рабочей нагрузки диспетчера УВД выявляется, что коэффициент загруженности на определенных этапах потока воздушного движения превышает предельно допустимые нормы. При интенсивном воздушном движении и сложной организации воздушного пространства в районе аэродрома (аэроузла) может быть дополнительно организован пункт обслуживания вылета с выделением отдельной частоты радиосвязи и возложением функциональных обязанностей по выдаче информации о маршруте выхода; оперативной информации об ограничениях, запретах по коридорам, трассам и аэродромам назначения и запасным аэродромам; информации о режиме; информации об изменении на аэродроме вылета (назначения, запасном или по маршруту полета) метеоусловий, которые не соответствуют принятию решения на вылет или влияют на движение по маршруту; предупреждения об опасных явлениях погоды; код индивидуального опознавания вторичного обзорного радиолокатора (при необходимости) и иной информации, связанной с безопасным выполнением полета [5]. Например, на более загруженной трассе воздушного пространства Республики Узбекистан приходится около 200 воздушного судна в смену, поэтому очень сложно для авиадиспетчера особенно ночное время [6]. Главная проблема внедрения четырехмерных траекторий полетов ВС заключается в согласовании местных стандартных определений, процедур и методик с глобальными стандартами обмена данными о полетных траекториях [7].

В этой связи геоинформационный анализ навигации даст возможность сократить задержки в воздушном пространстве и аэропортах с высокой плотностью движения путем введения дополнительных параллельных маршрутов и дополнительных точек прилета и вылета в зонах аэродрома; снизить нагрузки на диспетчерский и летный состав, так как при зональной навигации ВС выполняет полет по заданной траектории без вмешательства диспетчера; снизить потребности в техническом переоснащении радиоэлектронным оборудованием ВС; повысить эффективность полетов за счет сокращения длины маршрута и траектории захода на посадку; повысить пропускную способность за счет сокращения пространственного распределения траекторий; повысить безопасности полетов за счет повышения точности навигации; улучшить траекторий прибытия в аэропортах в любых метеоусловиях, а также возможность выдерживания требований по критической высоте пролета препятствий за счёт использования оптимизированных траекторий полета ВС; устранить необходимости разработки процедур и схем полетов всякий раз, когда появляются новые навигационные системы, что связано со значительными затратами; упростить для эксплуатантов процесса эксплуатационного утверждения путем предоставления ограниченного набора навигационных спецификаций, предназначенных для глобального использования; снизить уровня шума над населенными пунктами. В целях установления определенного порядка выполнения полетов и обеспечения безопасности движения ВС воздушное пространство Республики Узбекистан по вертикали делится на верхнее и нижнее, для осуществления функций УВД (планирования, координирования, управления и контроль) ВП делится на зоны и районы УВД.

Геоинформационный анализ навигации при росте интенсивности полётов, строится из нижеследующих факторов:

-

а) вид предоставляемого ОВД;

-

б) обычная интенсивность движения;

-

в) точность, с которой воздушные суда могут придерживаться текущего плана полета;

-

г) скорость воздушных судов;

-

д) применяемые минимумы эшелонирования;

-

е) сложность структуры воздушного пространства;

-

ж) используемый метод управления;

-

з) начало или конец основных этапов полета (набор высоты, снижение, изменение направления и т.д.);

-

и) порядок передачи управления;

-

к) аспекты безопасности и поисково-спасательные аспекты;

-

л) нагрузка на летный экипаж и загруженность каналов двусторонней связи «воздух – земля».

Учёные доказали, произведя опытный эксперимент, на предмет выявления общего состояния диспетчера УВД. Суть эксперимента состоялась в том, чтобы определить физическую состоянию специалистов моменты, когда коэффициент загруженности приближен к максимальному или превышает его. В эксперименте участвовали добровольцы с различным опытом работы в службе УВД и разной квалификации. Эксперимент проводился на тренажерном модуле профессиональной подготовки (ПП) диспетчера УВД. Тренажерное упражнение учитывало реальное движение ВС в зоне районного центра единой системы организации воздушного движения.

Продолжительность составляла один час. В целях компенсации, у испытуемого авиадиспетчера разницы между УВД на симуляторе от реальности, в программу был произведен ввод особого случая в полете. Кроме этого, к испытуемому подключался медицинский прибор «Оксиметр Пульсовой». Прибор фиксировал данные о частоте пульса испытуемого и сатурацию кислорода в крови (SpO2) в единицу времени [8].

Эксперимент показал значительное влияние профессионального опыта и возраста на эффективность их деятельности. В то же время авиадиспетчеры с большим опытом, но уже в преклонном возрасте более уверенно подходили к разрешению потенциальных конфликтных ситуаций (ПКС).

Рассмотрим информационное описание разрабатываемой АС УВД, которое включает в себя описание потоков информации, циркулирующей в системе, темпов (скоростей) обмена информацией и основополагающих принципов этого обмена [9].

В основу обмена информацией заложены следующие принципы:

-

1. Взаимодействие между элементами всех уровней осуществляется путем организации автоматизированного и ручного обмена унифицированными кодограммами установленного типа. Унификация кодограмм обеспечивает единые требования ко всем источникам информации и возможность их замены без каких-либо доработок программного обеспечения. Таким образом минимизируются затраты на совершенствование и поэтапную модернизацию АС УВД при включении в нее новых источников и электронновычислительных машин.

-

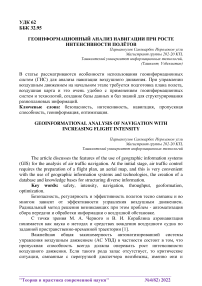

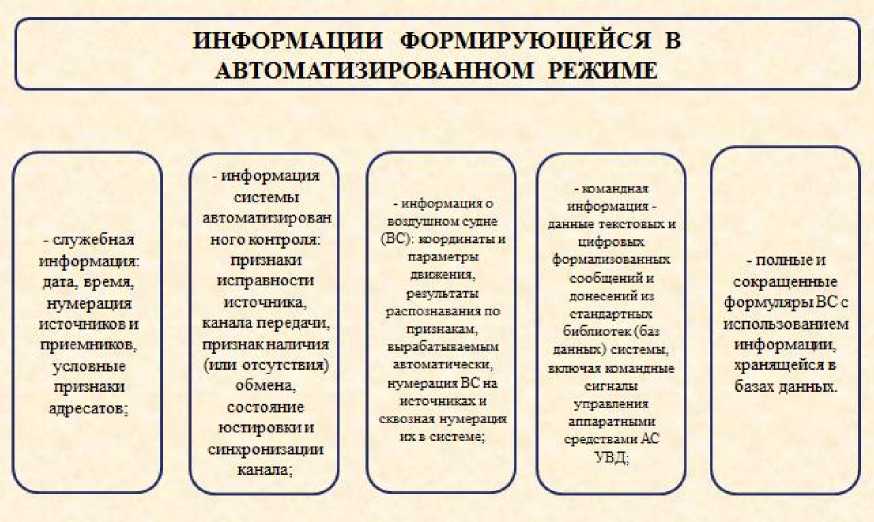

2. Часть информации, необходимой для функционирования АС УВД, добывается либо неавтоматизированными методами, либо из источников, непосредственно не входящих в систему, поэтому должны быть установлены два режима обмена: автоматизированный и ручной. При этом в ту часть кодограмм, которая формируется автоматизированным способом, доступ оператору (диспетчеру) запрещен. Таким образом, исключается возможность потери таких преимуществ автоматизированной системы, как достоверность и оперативность представления информации. Для соблюдения данного требования вся информация в автоматизированной системе разбивается на две группы (рисунки 1 и 2).

Выигрыш во времени решения разработанных задач оптимизации состава комплексов средств защиты и восстановительного резервирования информации тем более важен, если учесть, что алгоритмы и их программная реализация частично включаются в состав специального ПО и влияют на общее время решения функциональных задач.

Таким образом, использование разработанного комплекса моделей, методов и алгоритмов оптимизации информационно-вычислительного процесса и обеспечения сохранности, и защищенности информации позволит повысить обоснованность принимаемых решений на этапах проектирования, эксплуатации и реконструкции АС УВД с распределенной обработкой данных контроля обстановки.

Рис. 1.Информации формирующейся в автоматизированном режиме

Рис.2. Информации формирующейся в ручном режиме

ИНФОРМАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕЙС Я В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

- дополнительные признаки о ВС, полученные за пределами автоматизированной системы (результаты ведения радиопереговоров с ВС, взаимодействия с другими федеральными и местными органами и организациями, осуществляющими аналогичный контроль обстановки);

Список литературы Геоинформационный анализ навигации при росте интенсивности полётов

- Матвеева Н. А., Матвеев А. В. Специальный текст по аэронавигации как объект исследования: типология и особенности //Lingua mobilis. - 2014. - №. 2 (48).

- Акиншин Р. Н. Обеспечение информационной защищенности автоматизированных систем управления воздушным движением в условиях роста интенсивности полетов. Дис. доктора технических наук //М.: РГБ. - 2009.

- Неделько С. Н. Стратегия обеспечения функциональной устойчивости автоматизированной системы управления воздушным движением //Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ Пухова НАН України. - 2011.

- https://site.aeronav.uz/directions/organizaciya-vozdushnogo-dvizheniya-v-vozdushnom-prostranstve-ruz.

- Организация обслуживания воздушного движения: учебник для СПО / А.Д. Филин, А.Р. Бестугин, В.А. Санников, под науч. ред. Ю.Г. Шатракова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 515 с. - (Серия: Профессиональное образование).

- Эшмурадов Д.Э., Элмурадов Т.Д. Построение математических моделей аэронавигационной обстановки. Научный вестник МГТУ ГА. 2020.23(5):67-75.

- DOI: 10.26467/2079-0619-2020-23-5-67-75 EDN: EISZRC

- Эшмурадов, Д. Э., Н. В. Микрюков, and М. К. Арипджанов. "Полеты воздушных судов по четырёхмерным пространственно-временным траекториям". Международная научно-практическая конференция "Гражданская авиация: прошлое, настоящее и будущее (Авиатранс-2015). Vol. 15. 2015.

- Рева А. Н., Устименко И. М., Плясовских А. П. Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиадиспетчера при высокой интенсивности воздушного движения //Авиационно-космическая техника и технология. - 2015. - №. 10. - С. 145-157-145-157.

- Акиншин Р. Н., Костромин А. Ю. Обобщенный анализ информационных процессов в автоматизированных системах управления воздушным движением //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. - 2010. - №. 158.