Геоэкологическая оценка природно-технических систем неэксплуатируемых месторождений с полиэлементной минерализацией: проблемы и опыт изучения

Автор: Попов Ю.В., Цицуашвили Р.А.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

На основания изучения особенностей геологической среды, природы геохимических аномалий и физико-географических условий Даховского рудной площади в горной части Адыгеи рассмотрены подходы к оценке геохимического воздействия неэксплуатируемых месторождений на окружающую среду.

Эколого-геологическая ситуация, геохимические аномалии

Короткий адрес: https://sciup.org/147226806

IDR: 147226806 | УДК: 504.064.2

Текст научной статьи Геоэкологическая оценка природно-технических систем неэксплуатируемых месторождений с полиэлементной минерализацией: проблемы и опыт изучения

Опыт изучения территории Даховской рудной площади, соответствующей одноименному поднятию кристаллических пород в горной лесной части Адыгеи на Большом Кавказе показал возможность разработки такой модели, в значительной мере, основывающейся на анализе имеющихся данных.

На площади поднятия (—35 км2) известны рудопроявления вольфрама, молибдена, золота, никеля, уран-редкоземельной минерализации (с сопутствующими литохимическими аномалиями), а также неэксплуатируемые Даховское урановое (забалансовое) и Белореченское баритовое месторождения (крупнейшее на Большом Кавказе разведанное месторождение барита, запасы 1005,3

тыс. т), образующие единый горно-рудный объект на фланге поднятия. Даховское месторояедение разведано в 1962-1967 гг. бурением скважин с поверхности и проходной штолен на пяти разведочных горизонтах (в интервале от +684 м до +985 м). Доломитовые жилы с уран-сульфидными (ведущими минералами ассоциации выступают сфалерит и замещающий коффинит настуран) и уран-арсенидными рудами (агрегаты никелина, настурана и антраксолита, обрастающие сульфидами и арсенидами никеля), более поздняя арсенидно-антимонидная никелевая минерализация с самородным серебром, а также редкие жилы с самородным мышьяком и реальгаром прилучены к нижнему уровню сложенного палеозойскими кристаллическими породами тектонического блока. В процессе разведки выявлены баритовые жилы, и в 1968- 1991 годах проводилась разведка Белореченского баритового месторождения, образованного баритовыми и галенит-баритовыми (с пиритом, сфалеритом, флюоритом) жилами, залегающими в верхней части блока. Подземные горные выработки вскрывают также поздние маломощные флюоритовые, пирит-кальцитовые и марказит-кальцитовые жилы.

Экологическое состояние геологической среды значительной части Даховского поднятия определяется как кризисное с тенденцией к ухудшению, а геодинамическая и геохимическая устойчивость ландшафтов как средняя или малая [2]. Основными негативными факторами выступают аномалии радиоактивных элементов и тяжелых металлов в коренных породах, почвах, донных осадках. При этом такая оценка, основанная на ранжировании содержаний валовых форм элементов относительно ПДК или региональных фоновых значений [3] не является однозначной: фиксируется комплекс признаков, указывающих на геохимическую устойчивость ландшафтов - высокий уровень адаптации растительных сообществ (с присутствием растений-гипераккумуляторов тяжелых металлов), отсутствие контрастных распределений металлов и радионуклидов в почвах относительно почвоподстилающих пород и по профилю, пространственная связь аномалий в рыхлых отложениях с аномалиями в коренных породах и пр. [4].

Анализ данных в качестве наиболее информативной в плане оценки геохимического воздействия месторояедения позволяет определить систему «штольня №3 (+895 м) - дренаж - руч. Березовый с породным отвалом в борту и русле -р.Сюк с водосборным бассейном, включающим территорию месторождения». Штольня частично обводнена, но доступна для изучения. Она вскрывает преимущественно баритовые и более поздние минеральные ассоциации, доломитовые жилы и прожилки несут рассеянную радиоактивную и никелевую минерализацию.

Основными источниками подвижных форм элементов в пределах штольни являются участки окисления сульфидных и сульфидно-баритовых жил инфильтрационными водами. За счет окисления широко развитых пирита и марказита образуется ассоциации гипса и водных сульфатов двухвалентного железа (мелантерита и пр.). На поверхности окисляющегося пирита отмечаются микрофазы сернистого серебра (по составу близкого к акантиту). Образующиеся при этом насыщенные подвижными формами металлов кислые растворы (pH ~2) активно фильтруются в трещиноватых вмещающих породах (для железа эффективно процесс сорбции на силикатных породах начинается лишь при рН=6,5-7,5 [1]). При выделении гелей на сводах и стенках горных выработок образуются оксигидраты железа, содержащие медь, цинк, марганец и свинец (не образующие самостоятельных фаз) и микронной размерности фазы сернистого серебра. Неустойчивость оксигидратовой ассоциации в условиях кислой среды (с pH <3) позволяет рассматривать участки как промежуточный физикохимический барьер на пути миграции тяжелых металлов. При окислении гидротермальных минералов сульфидно -баритовых жил отметаются локальные маломощные участки развития стабильных вторичных минералов - гипса, брошантита, серпьерита, девиллина, ярозита-плюмбоярозита, мелантерита; зоны вокруг зерен галенита формируются оторочки англезита, водных сульфатов свинца и глёта-массикота. Никель в составе гипергенных минералов практически не отмечается на уровне обнаружения электронно-зондовым микроанализом; лишь локально устанавливается его примесь в составе водных сульфатов меди раннего этапа гипергенного минералообразования. Эффективное осаждение металлов отмечается в зонах современного карбонатообразования (щелочного геохимического барьера), где фиксируется процессы изоморфного вхождения в состав кальцита (магний, стронций, цинк) и соосаждения на поверхности в виде разной степени стабильности микроминеральных фаз (кальцийсодержащий барит, церуссит, смитсонит, водные сульфаты и карбонаты цинка и свинца, гидроокислы железа и пр.). Состав изоморфных примесей, в частности высокое содержание цинка (~0,1 вес.%) при отсутствии свинца, согласуется со спецификой сорбции металлов на поверхности кальцита [7].

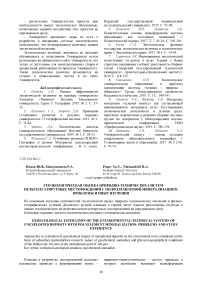

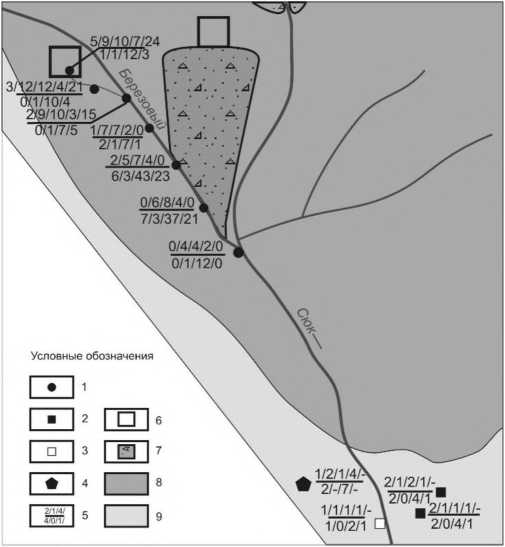

Анализ валовых содержаний микроэлементов (выполненный рентгенофлуоресцентным методом) в тонкой фракции (<0,1 мм) отложений дренажа штольни и руч. Березового указывает на дифференцированное поступление элементов из штолен (Cr, Ni, Си, Zn, As, Pb) и породных отвалов (Ti, V, Со, Sr, Pb, Р, связанные с выветриванием силикатов и обломков галенит-баритовых руд) (рисунок 1). Диффернецированое распределение имеют и значения удельной активности 226Ra и 232Th (рисунок 2); повышенное содержание тория в районе отвала связано с поступлением карбонатов из прожилков в обломках пород (измеренные в доломитах штольни значения удельной активности: 226Ra - 16,4 Бк/кг, 232Th - 10,7 Бк/кг.). В отложениях р.Сюк повышенные концентрации элементов фиксируются на участках выполаживания русла (до

5-7°) и накопления инстративного аллювия, в составе которого существенную роль имеют породы отвалов штолен, поставляемые с крутых бортов долины. Такие аномалии расцениваются как временные, связанные с краткосрочным отложением материала и преобладанием связанной минеральной формы нахождения элементов.

В аллювиально-дерновых почвах, формирующихся на пролювиально-аллювиальноделювиальных отложениях поймы в нижней части долины р.Сюк, выступающих в роле потенциального физико-химического барьера потока рассеяния, содержания всех элементов и удельной активности 226Ra и 232Th не превышают фоновых значений для бурных лесных почв этой территории и почвоподстилающих пород. Валовое содержание никеля в этих почвах не превышает 7*10'3%, в развитых на склонах долины бурых лесных почвах -4-6.5*10'3%, что сопоставимо с фоновым содержаниями в почвоподстилающей юрской аргиллитовой толще (3-10*10'3%). Относительно высокие содержания свинца (3-4*10'3%) также не выходят за интервал фоновых значений в аргиллитовой толще (3-11*10'3% для разных пачек). Исследование вод р.Сюк, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» указывает на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.2580-10, ГН 2.1.5.1315-03.

В аллювиально-дерновых почвах, формирующихся на пролювиально-аллювиальноделювиальных отложениях поймы в нижней части долины р.Сюк, выступающих в роле потенциального физико-химического барьера потока рассеяния, содержания всех элементов и удельной активности 226Ra и 232Th не превышают фоновых значений для бурных лесных почв этой территории и почвоподстилающих пород. Валовое содержание никеля в этих почвах не превышает 7*10"3%, в развитых на склонах долины бурых лесных почвах -4-6.5*10’3%, что сопоставимо с фоновым содержаниями в почвоподстилающей юрской аргиллитовой толще (3-10*10'3%). Относительно высокие содержания свинца (3-4*10'3%) также не выходят за интервал фоновых значений в аргиллитовой толще (3-11*10'3% для разных пачек). Исследование вод р.Сюк, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» указывает на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.2580-10, ГН 2.1.5.1315-03.

Формированию локальных концентраций продуктов выветривания минерального за пределами горных выработок и породных отвалов препятствует отсутствие щелочных и сорбционных барьеров -почвенные воды имеют слабокислую реакцию, а глинистая фракция не содержит лабильных глинистых минералов с высокой емкостью катионного обмена (глинистая ассоциация почв имеет хлорит-каолинит-гидрослюдистый состав и содержание смешанослойных слюда-смектитов не выше 5-10%).

Рисунок 1. Распределение кларков концентраций (относительно кларка в глинах) некоторых элементов на участке «штольня №3 - руч. Березовый - р. Сюк».

Условные обозначения: 1 - донные отложения; 2 - почвы бурые лесные (горизонт АС), 3 - почвы аллювиальные (горизонт Ad); 4 - юрские аргиллиты; 5 - распределение кларков концентраций: в числителе - элементы, преимущественно выносящиеся из створов штолен (Cr/Ni/Cu/Zn/As), в знаменателе - элементы,

Рисунок 2. Удельная активность 226Ra и 232Th в донных отложениях на участке «штольня №3 - руч. Березовый - р.

Сюк».

Условные обозначения: 1 - донные отложения; 2 - почвы бурые лесные (горизонт АС), 3 - почвы аллювиальные (горизонт Ad); 4 - юрские аргиллиты; 5 - удельная активность: в числителе - ?':Ra, в знаменателе - 232Th (в

Бк/кг); 6 - створы штолен; 7 - отвалы штолен, 8 -кристаллические палеозойские породы, 9 - осадочные преимущественно выносящиеся из пород отвалов штолен (V/Sr/Pb/P), значение «О» - Кк<0.5, символ «-» - данные о содержании элемента отсутствуют, 6 - створы штолен; 7 -отвалы штолен, 8 - кристаллические палеозойские породы, 9 - осадочные юрские породы.

юрские породы.

Определяющие негативную экологогеохимическую оценку состояния территории значения содержаний элементов, исходя из полученных данных, связаны со спецификой геологической среды. Большинство (по площади) аномалий в почвах и рыхлых отложениях пространственно совпадают и генетически связаны с первичными литохимическими аномалиями в подстилающих коренных породах, являются длительно существующими и определяемыми инертными формами элементов. В пределах фиксируемых потоков рассеяния, связанных с выносом продуктов окисления минерального вещества из горных выработок и отвалов, не обнаруживается устойчивых физико-химических барьеров и участков концентрации. Высокий нейтрализующией потенциал природной среды объясняется сочетанием ряда факторов среди которых наибольшее значением имеют сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый состав инфильтрационных вод, определяющий формирование эффективного щелочного барьера в области наиболее интенсивного разложения рудных ассоциаций - в штольнях и отвалах, гидродинамический режим водотоков с периодическим «промыванием» долин паводковыми потоками, состав пелитов почв и донных осадков.

Вместе с тем, повышенная удельная активность 226Ra и 232Т1г и развитие участков ожелезнения с повышенным содержанием меди и цинка в аргиллитах в забое штольни на тектоническом контакте кристаллических пород и аргиллитовой толщи и вдоль прилегающей зоны трещиноватости в аргиллитах указывает на миграцию элементов с интенсивно поступающими инфильтрационными водами по зоне разлома. В аргиллитах забоя штольни удельная активность 226Ra - 38,5 Бк/кг, 232Th - 58,9 Бк/кг, в прилагающих к разлому аргиллитах - "Tia -18-28 Бк/кг и 232Т11 - 31-52 Бк/кг при фоновых значениях 226Ra - 18-24 Бк/кг, 232Т11- 32-39 Бк/кг.

Таким образом, анализ основных компонентов системы миграции продуктов выветривания минерального вещества, формирующихся в природно-горнотехнической системе месторождений Даховской рудной площади, и факторов природной среды приводит к заключению об отсутствии современного негативного геохимического воздействия на природные ландшафты. Ландшафты территории являются транзитными, перенос продуктов дезинтерации минерального вещества происходит преимущественно в составе минеральных частиц, чему способствуют активные процессы гипергенного минералообразования на естественных физико-химических барьерах в подземных горных выработках.

Список литературы Геоэкологическая оценка природно-технических систем неэксплуатируемых месторождений с полиэлементной минерализацией: проблемы и опыт изучения

- Годымчук А.Ю., Решетова А.А. Исследование процессов извлечения тяжелых металлов на природных минералах // Электронный научно-информационный журнал «Вестник Отделения наук о Земле РАН». №1(21). 2003.

- Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1:200 000. Издание второе. Серия Кавказская. Лист L-37-XXXV. Майкоп. Объяснительная записка / Корсаков С. Г. и др. Санкт-Петербург, 2004.

- Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 (второго издания). СПб., 2009. 231 с.

- Попов Ю.В., Цицуашвили Р.А., Шарова Т.В. Геолого-экологические факторы состояния природной среды территории Даховского поднятия (Республика Адыгея) // Радиационная и промышленная экология. Материалы Всероссийского семинара с международным участием. - Ростов-на-Дону. 2016. С. 321-324.

- Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. М.: МПР России, 2000. 30 с.

- Экологическая и геодинамическая безопасность при закрытии рудников в Баренц-регионе. Рудник «Умбозеро» / В.П. Конухин и др. Апатиты: КНЦ РАН, 2014. 192 с.

- Zachara, J.M., Kittrick, J.A., Harsh, J.B. The mechanism of zinc adsorption on calcite // Geochim. Cosmochim. Acta. 1988. 52. P. 2281-2291.