Геоэкологические риски при освоении сланцевых углеводородных ресурсов

Автор: Пунанова С.А., Родкин М.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние годы распространены представления о начале эры сланцевой нефти и сланцевого газа, которые основываются на большом доказанном объеме ресурсов нетрадиционных углеводородов и на быстром росте масштабов их добычи. Однако разработка ресурсов углеродсодержащих формаций связана с заметным ростом геоэкологических рисков как в плане вызванной сейсмичности, так и загрязнения окружающей среды потенциально токсичными элементами. Существующие меры по уменьшению рисков от вызванной сейсмичности не являются оптимальными. Наиболее опасный эффект вызванной сейсмичности часто оказывается более интегральным, более запаздывающим по времени и более удаленным от нагнетательных скважин, чем это имеется в виду в используемых нормах по снижению сейсмической опасности. Кроме учета опасностей вызванной сейсмичности необходимо проводить мониторинг содержаний потенциально токсичных элементов в сланцевых формациях, в извлекаемых из них углеводородах, в подземных водах и газовой компоненте. При неадекватном учете геоэкологических рисков добыча сланцевых углеводородов может оказаться нерентабельной и даже опасной

Добыча сланцевых углеводородов, ресурсы, экологические риски, разработка, вызванная сейсмичность, загрязнения окружающей среды, потенциально токсичные элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128850

IDR: 14128850 | УДК: 622.276.6, | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-1-109-118

Текст научной статьи Геоэкологические риски при освоении сланцевых углеводородных ресурсов

Рост добычи УВ-ресурсов (нефти и газа) в углеродсодержащих формациях начался примерно с 2005 г. в связи с использованием новых технологий; с начала 2010-х гг. добыча этих нетрадиционных ресурсов вносит заметный вклад в ситуацию на рынке. В дальнейшем, с вариациями, связанными с текущими ценами на нефть, добыча сланцевых нефти и газа быстро росла, и в настоящее время до 10 % добываемых УВ приходится на нетрадиционные ресурсы. В США доля добычи сланцевой нефти составляет более половины общей нефтедобычи [1], а по объемам добычи США обогнали сначала Саудовскую Аравию, затем Россию. Текущая себестоимость сланцевой нефти в разы превосходит себестоимость нефти стран Персидского залива и заметно выше средней себестоимости нефти в России. Но себестоимость сланцевой нефти сильно различается для разных бассейнов и для разных скважин (варьируя обычно от 40 до 60 дол/баррель) и при этом имеет тенденцию к уменьшению [2, 3]. А так как освоение и добыча нетрадиционных ресурсов построены на методах активного воздействия на пласт, то технология допускает возможность быстрой остановки или наращивания объемов добычи, что позволяет подстраивать ее уровень к текущим ценам на нефть. Такие возможности дополнительно повышают конкурентоспособность сланцевых УВ на мировом рынке.

Развитию событий могут помешать, однако, геоэкологические риски. Выявилось, что технологии бурения при разработке и добыче сланцевых УВ — горизонтальные скважины, гидроразрыв пласта (ГРП) и закачка пропантов приводят к резкому росту вызванной сейсмичности и риску попадания в окружающую среду и подземные воды значительных дополнительных объемов сосредоточенных в сланцевых ресурсах потенциально токсичных элементов (ПТЭ). На настоящий момент существование сильного триггерного воздействия технологий добычи сланцевых УВ на локальную сейсмичность может считаться надежно установленным. Однако масштабы этого воздействия и магнитуды максимально возможных вызванных землетрясений остаются неясными, а правила и организационные меры, используемые для предотвращения сильных нежелательных воздействий и ущербов, как будет показано ниже, не являются пока достаточно адекватными и эффективными. Недоучитываются часто также геоэкологические риски загрязнения ПТЭ окружающей среды и подземных вод.

Геоэкологические риски в связи с вызванной сейсмичностью

Проблема возможной связи процессов нефтедобычи с сейсмичностью не нова, как и проблема выбора ограничений на процессы добычи для уменьшения неблагоприятных последствий. Так, уже ранее высказывались предположения, что некоторые землетрясения, в частности сильные раз-

SOURCES рушительные Газлийские землетрясения (произошедшие 8 апреля и 17 мая 1976 г. и 20 марта 1984 г. вблизи г. Газли в Узбекской ССР) были вызваны сильными техногенными воздействиями на недра при добыче УВ [4]. Основанием для таких предположений послужила полная неожиданность возникновения здесь столь сильных землетрясений. Балльность в очагах Газлийских землетрясений достигала 8–9 при том, что ранее этому региону приписывалась сейсмическая активность не выше 4 баллов. Предположение о техногенной природе серии Газлийских землетрясений так и осталось гипотезой; заключение по этому вопросу гласит: вряд ли кто возьмется отрицать наличие взаимосвязи между разработкой месторождений УВ и сейсмическим режимом, но остается вопрос, насколько эта взаимосвязь значительна [4].

Считается доказанным, однако, сильный рост сейсмичности в связи с эксплуатацией гигантского газового месторождения Гронинген в Голландии [5, 6]. Месторождение Гронинген было открыто в 1959 г. и продолжительное время являлось основой энергоснабжения стран Бенилюкса. Первое ощутимое землетрясение (ML = 2,4 балла) произошло здесь в 1991 г.; следующее наиболее сильное событие с магнитудой ML = 3,6 балла — в августе 2012 г. Ранее эта область считалась асейсмичной, поэтому антисейсмические требования при строительстве в расчет не принимались. Даже и такое землетрясение нанесло заметный ущерб, так как в регионе распространены механически слабые осадочные породы, на которых сейсмогенные воздействия сказываются сильнее. Учитывая это, специально созданная комиссия рекомендовала снизить годовую добычу. Слабые землетрясения не прекращались, и под давлением общественности, из-за угрозы штрафов за причинение ущерба, в 2015 г. было принято решение об ограничении добычи. В начале 2018 г. произошло новое относительно сильное землетрясение, и правительство Нидерландов решило вдвое сократить добычу на месторождении Гронинген и к 2030 г. закрыть это ранее крупнейшее в Европе месторождение [7]. Если опасная вызванная сейсмичность возникает на обычных УВ-месторождениях, то тем более следует ее ожидать при разработке нетрадиционных углеродсодержащих формаций, когда воздействие на пласт существенно сильнее. При разработке традиционных УВ-месторождений происходят изменения (в связи с отбором УВ и закачкой воды) порового давления в естественном порово-трещинном пространстве. Технология добычи сланцевой нефти и газа основывается на массированной закачке под давлением воды с добавками (пропантами) и массовых ГРП, в результате чего происходит образование обширных новых систем трещин и путей перетока флюидов в ранее ненарушенных слабопроницаемых породах. В этом случае опасность развития вызванной сейсмичности представляется существенно выше. Примеры вероятного развития вызванной сейс-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

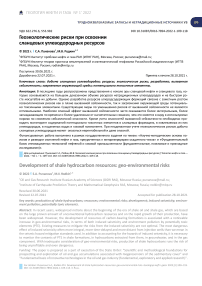

Рис. 1. Расположение всех добывающих и связанных скважин добычи сланцевой нефти (А)

и доля таких скважин по штатам, % (В) (из работ [8, 10])

Fig. 1. Location of active injection and associated wells involved in shale oil production (А) and percentage of associated injection wells by State, % (В) (from [8, 10])

-100°З

-90° З

-80° З

-70° З

-110°З

40^ С

30^ С

40^ С

30^ С

-100°З

-90° З

-80° З

Скважины ( 1 , 2 ): 1 — активные, 2 — связанные*

*Скважина считается связанной, если за время ее работы в пределах 15 км от скважины произошло землетрясение.

Wells ( 1 , 2 ): 1 — active, 2 — associated*

*Associated means that the well was active and within 15 km distance of a co-temporal seismic event.

мичности довольно многочисленны. Некоторые из них, касающиеся добычи УВ на северо-востоке Сахалина, приведены в [8].

На настоящий момент наиболее сильные и многочисленные проявления вызванной сейсмичности в связи с процессами нефтедобычи связаны с активной разработкой сланцевых УВ в США (рис. 1). Отметим, однако, что и в этом случае существуют альтернативные мнения, что слабая сейсмичность в этих, считающихся асейсмичными, областях ранее просто не фиксировалась и что рост сейсмичности в большей мере связан с установкой современных систем регистрации, чем с ростом сейсмичности как таковой. Дополнительно указывается, что землетрясения часто возникают в стороне от нагнетательных скважин. Однако и в тех случаях, когда регистрация слабых землетрясений была достаточно представительной и до начала разработки сланцевых УВ, отмечался впечатляющий рост числа таких землетрясений [9, 10]. Обычно сравнивают уровень сейсмичности до и после 2009 г., при этом уровень надежной регистрации M c полагают равным ML = = 3 балла.

Правило «семафора» для снижения опасности вызванной сейсмичности

Техногенное изменение сейсмичности носит разноплановый характер. Сейсмический режим часто описывают в рамках модели ETAS [11] и др., согласно которой поток числа землетрясений складывается из потока основных событий μ(t) и порождаемых этими событиями афтершоков; при этом число ni(t) афтершоков i-го основного события магнитудой Мi в среднем зависит от его магнитуды и убывает со временем t после момента соответствующего i-го главного землетрясения по закону Омори, как ni(t) = K eα(Mi–Mc) / (t+τ)p, (1)

где i — номер соответствующего главного землетрясения с магнитудой М i ; α, Mc, К, p , τ — параметры модели. По всем главным событиям ( i = 1, 2) производится суммирование.

Было показано, что поток вызванной сейсмичности отличается от исходного, невозмущенного ростом значений обоих параметров μ и К. При этом распределение N(M) числа событий по магнитудам M > Mc, как это обычно принимается в сейсмологии и подкрепляется многочисленными примерами, полагалось невозмущенным и соответствующим исходному для данной области соотношению Гутенберга-Рихтера lg(N(M)) = a — bM, (2)

где a , b — параметры; b обычно близко к 1.

Исходя из вышесказанного, вполне естественно связать потенциальную опасность вызванной сейсмичности c числом и максимальной магнитудой землетрясений, происходящих в окрестности нагнетательных скважин. Именно такой подход и используется в правиле «семафора», широко применяемом для предупреждения ущербов от вызванной сейсмичности, как это было в описанном выше случае на месторождении Гронинген.

Правила «семафора» действуют в США, Канаде и Соединенном Королевстве; в разных областях они могут различаться в деталях. В провинции Альберта (Канада), например, если произойдет землетрясение с магнитудой М ≥ 2 балла в пределах 5 км от места закачки, то «загорается желтый свет» и должен быть реализован специальный план уменьшения сейсмического риска. Если в этой же области происходит землетрясение с магнитудой М ≥ 4 балла, то «загорается красный свет» — разработка должна быть приостановлена и может возобновиться только с разрешения регулятора ([9, 10] и др.).

Отклонения от ожидаемого режима вызванной сейсмичности

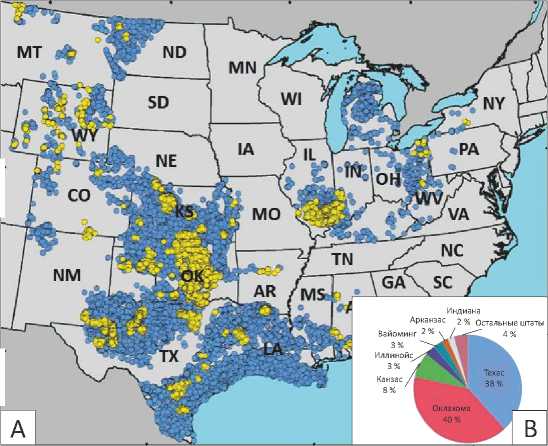

Опыт наблюдения вызванной сейсмичности указывает, однако, на дискуссионность эффективности правил «семафора» для обеспечения сейсмической безопасности. Примеры, когда вызванная сейсмичность возникает не только в непосредственной близости от области техногенного воздействия, но и на некотором расстоянии от него, как правило в области того или иного соседнего разломного нарушения, довольно многочисленны ([8, 9, 12] и др.). На рис. 2 представлен такой пример по данным о вызванной сейсмичности в районе расположения нагнетательной станции на севере Сахалина в 2012–2017 гг. [8].

В данном случае землетрясения в окрестности соседнего разлома возникли в более позднее время. В работе [8] эти результаты были проанализированы в плане выявления тенденции распространения фронта сейсмической активизации и оценки эффективной проницаемости геосреды, соответствующей наблюденным данным. Если грубо аппроксимировать распространение сейсмической активности линейной зависимостью, то получаем оценку средней скорости распространения волны возмущения около 20 км за 3,3 года, примерно 6 км/год. Такая скорость смещения фронта порового давления соответствует средней проницаемости порядка 6 · 10 -13 м 2 . Это большое значение [8], но не невозможное, тем более что в нашем случае может наблюдаться распространение волны возмущения вдоль двух пересекающихся зон разломов.

Приведенный пример уже порождает сомнения в эффективности правил «семафора». Анализ данных по наиболее сильным вызванным землетрясениям подкрепляет эти опасения. В работах [9, 12] приведены подборки данных по наиболее сильным предположительно техногенным землетрясениям в США, произошедшим после 2008 г., с начала заметного развития работ по добычи сланцевых УВ.

В этих работах приводятся данные по магнитуде, времени события и расстоянию до предположительно инициирующей землетрясение нагнетательной станции. Эти данные существенно разнородны и возможно даже не полны, тем не менее они достаточно характерны.

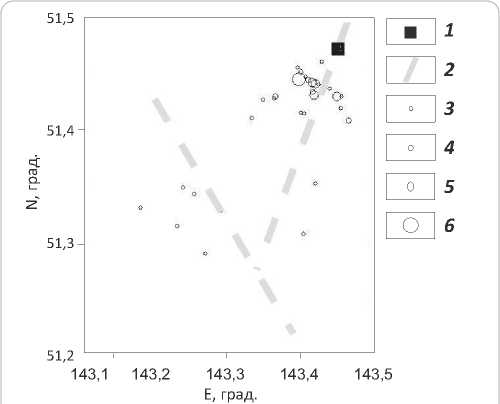

На рис. 3 А, B представлены соотношения между магнитудой сильнейших вызванных землетрясений, временем и расстоянием до источника возмущения. Видно, что для таких относительно сильнейших вызванных землетрясений вполне типично возникновение на большем расстоянии от нагнетательной скважины и в более позднее время, чем это принимается во внимание в большинстве правил «семафора». Обе тенденции значимы на уровне выше 95 % (см. рис. 3). Заметим, что авторы [13] нашли корреляцию сейсмичности с объемами, но не со скоростью закачки воды. Получаем, что применяемые в настоящее время ограничения на добычу сланцевых УВ, принятые с целью уменьшения ущерба от вызванной сейсмичности, не вполне адекватны ситуации. Часть предположительно сильных техногенных землетрясений не только не попадает в зону стандартно полагаемых вызванных землетрясений (например, землетрясение с магнитудой М ≥ 2 балла в пределах 5 км от места закачки), но даже не попадает в ограничение не далее 15 км от скважины, как это стандартно принималось ранее (см. рис. 1, [10]). Реальная сейсмическая опасность в большей степени, чем предполагалось ранее, определяется природными сейсмотектоническими условиями, расположением и свойствами ближайших разломных зон. При этом разломы могут оставаться неизвестными, пока в районах этих разломов не начали происходить землетрясения. Инициированный сейсмический эффект реально оказывается более кумулятивным, долгосрочным и удаленным, чем предполагается в рамках существующих подходов к снижению вызванной сейсмической опасности.

Ситуация оказывается, по-видимому, не столь опасной, как это может показаться из вышесказанного. В работе [12] был получен неожиданный, но хорошо статистически аргументированный оптимистичный результат. Оказалось, что в окрестности нагнетательных скважин наклон графика повторяемости землетрясений b -value в диапазоне более сильных (М ≥ 3,5 балла) инициированных землетрясений быстро возрастает с ростом объемов закачки. Для больших кумулятивных (эффективных, с учетом расстояния) объемов закачки b -value ≈2, что совсем не характерно для обычных тектонических землетрясений. Это значит, что вероятность возникновения землетрясений большой магнитуды быстро и радикально уменьшается с ростом объемов закачки ([12], см. (2)). Выше было аргументировано предположение, что возникновение более сильных инициированных землетрясений обусловливается тектоническими условиями и ранее накопленными в среде внутренними напряжениями. Рост флюид-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 2. Расположение землетрясений с различной магнитудой в районе нагнетательной скважины и разломных зон [8]

Fig. 2. Location of earthquakes with different magnitudes with respect to the injection well and fault zones [8]

1 — нагнетательная скважина; 2 — разломные зоны; значения магнитуды М, баллы ( 3 – 6 ): 3 — М ≤ 2; 4 — 2 < М ≤ 3;

5 — 3 < М ≤ 4; 6 — М > 4

1 — injection well; 2 — fault zones; М magnitude values, grade ( 3 – 6 ): 3 — М ≤ 2; 4 — 2 < М ≤ 3; 5 — 3 < М ≤ 4; 6 — М > 4

ного давления не создает новых напряжений, достаточных для возникновения землетрясений, но обеспечивает возможности сброса изначально существовавших тектонических напряжений. Отсюда резонно предположить, что ранее существовавшие напряжения будут сниматься, а условия для роста новых напряжений практически отсутствуют. Соответственно, после всплеска сейсмической активности последует ее спад, по крайней мере в диапазоне более сильных землетрясений (М ≥ 4 балла). Таким образом, продолжение разработки нефтеносного участка окажется сейсмически существенно более безопасным.

Отметим, что такое предположение не противоречит и выводам [14] о том, что, вопреки опасениям, инициированный рост сейсмичности оказывается относительно более слабым в сейсмически более активных областях. На этой основе предполагается, что районы повышенной естественной сейсмичности, например округ Керн, Калифорния, могут столкнуться с меньшими рисками от вызванной сейсмичности.

Реальная вызванная сейсмичность, видимо, оказывается одновременно и более сильной и в долгосрочной перспективе существенно менее опасной, чем это предполагается в правилах «семафора». Напомним, что одно время дискутировался вариант снижения сейсмической опасности сильного события закачкой воды — предполагалось, что накопленные напряжения снимутся при большом числе вызванных слабых землетрясений.

Рис. 3. Параметры сильнейших вызванных землетрясений

Fig. 3. Parameters of largest-magnitude induced earthquakes

5,5

4,5

I 3,5

1 3

2,5

I 2013

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Расстояние, км

0 5 10 15 20 25

Расстояние, км

A — связь магнитуды (М) максимального события и расстояния ( R ) от источника возмущения, B — расстояния ( R ) и времени максимального события (по данным [9, 12])

A — correlation of magnitude (М) of event peak and distance ( R ) to cause, B — correlation of distance ( R ) and date of event peak [9, 12]

Геоэкологические риски в связи с потенциально токсичными элементами

Проблема последствий воздействия токсичных УВ-соединений при освоении месторождений УВ-сырья освещается довольно широко, однако при этом без должного внимания, на взгляд авторов статьи, остается характер влияния элементов-примесей как в самих сланцах, так и извлекаемых из них УВ на окружающую среду. При разработке и добыче нефтегазовых ресурсов углеродсодержащих формаций необходимо учитывать большие содержания ПТЭ, концентрирующихся в них. К ним относят Fe, As, Be, Cl, Co, Cr, F, Hg, Mn, Ni, Pb, Sr, Sb, Se, Tl, V, Zn, U, Th, Rn и др. [15]. При ГРП, широко применяемом при разработке сланцевых формаций методом горизонтального бурения, возможно попадание токсичных элементов в окружающую среду как из сланцев, так из содержащихся в них нафтидов.

Существует несколько причин обратить пристальное внимание на эту проблему при оценке экологических рисков разработки сланцев.

Нетрадиционность ловушек УВ в сланцевых формациях

Понятие о ловушках, в привычном в нефтяной геологии значении, как ограниченных накопителях УВ не применимо к сланцевым формациям. В ми-

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Таблица. Распределение содержаний элементов в минеральном веществе сланцев [15]

Table. Distribution of elements content in shale matrix [15]

Нетрадиционность поведения УВ-соединений и ассоциированных с ними ПТЭ при разработке сланцевых формаций

Обогащенность сланцевых формаций химическими элементами, в том числе ПТЭ, иллюстрирует таблица.

Сравнение концентраций химических элементов в сланцах различных регионов мира, проведенное авторами статьи на основе большого аналитического и литературного обобщения, показало, что содержания рудных элементов здесь существенно выше, чем кларки элементов глин. В образцах сланцев из Республики Беларусь выше содержания Zn, Cu, Pb, Co, Mo, V; Польши — Zr, Zn, Cu, Pb, Mo, Ag, V; Грин-Ривер (США) — Sr, Cr, Pb, Mo, Ag; Барнетт (США) — V, Ni, Rb, Fe, Ti; Швеции — V, Pb, Zn, Mo, Ti. Приводятся данные о высоких концентрациях элементов в баженовской свите Западной Сибири, г/т: Au — 0,035–0,02, Pt — 0,013–0,005, Ni — 336,7, что в 5,3 раза превышает встречающиеся значения для обычных глинистых пород, Mо — 264,5 (превышение в

9 раз), Co — 30,3 (превышение в 2,6 раза), U — 66,5, Th — 5, K — 0,81. Следует при этом иметь в виду, что содержания элементов в органическом веществе сланцев могут быть еще выше. Так, в битумоидах доманиковых отложений Волго-Урала содержания V достигают —1400–1700 г/т, а Ni — 1200 г/т [15, 18].

Указанная особенность не присуща именно сланцевым породам. Около 15–20 % добываемого УВ-сырья уже содержит в своем составе ПТЭ в количествах, превышающих их безопасный уровень, и объемы его добычи с годами возрастают. Но при этом многие элементы (V, Ni, Co, Mo, Cr, Cu, Zn и др.) обычно образуют в природной нефти и битумах биологически инертные химически прочно связанные металлоорганические соединения [19]. Однако эти элементы становятся активно опасными в микро-дисперсном состоянии после техногенного, особенно высокотемпературного (> 450 °C), воздействия на сырье. Тепловое воздействие на пласт, увеличение давлений, закачка химических реагентов при ГРП с большим числом перфораций на протяжении длинного горизонтального участка (нетрадиционные многокилометровые ловушки) часто приводят к высвобождению элементоорганических компонентов, образованию газообразных соединений ПТЭ и их выбросу в окружающую среду. Процесс перехода металлов и неметаллов из одной УВ-субстан-ции в другую достаточно сложный и многофакторный. Об этом свидетельствуют исследования [20], основанные на детальном изучении образцов из углеродсодержащих формаций Баккена, подвергшихся в лабораторных условиях запрограммированному пиролизу с получением данных по T max , R о , УФ-флуоресценции мацеральной группы липтинита и по результатам ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. При этом хорошими индикаторами процессов термального преобразования ОВ в изучаемых отложениях, наравне с УВ-показателями, явились концентрации редокс-чувствительных металлов, например V и Mo. Авторы статьи считают, что существует вероятность того, что увеличение термической зрелости может привести к высвобождению некоторых чувствительных к окислительно-восстановительному потенциалу металлов, таких как Mo и V, являющихся ПТЭ, и способствовать увеличению их концентраций в перемещающейся УВ-фракции и поровой воде.

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

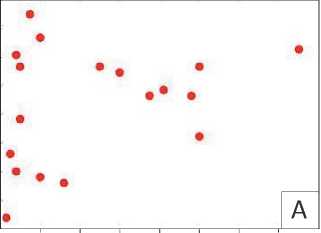

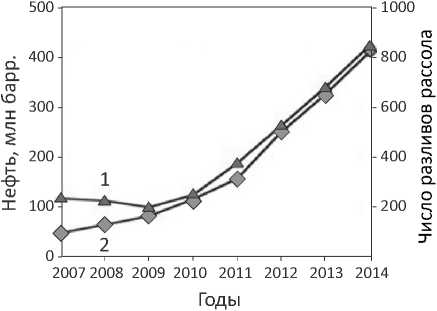

Рис. 4. График параллельного роста годовой добычи нефти (1) в нетрадиционных коллекторах сланцевого бассейна Баккен в Северной Дакоте и числа разливов рассола (2) с ПТЭ с 2007 по 2014 г.

Fig. 4. Diagram of parallel growth in annual oil production (1) from unconventional reservoirs in the Bakken Shale basin, North Dakota, and number of brine spills (2) containing PTE in the period from 2007 to 2014.

Значительно повышен уровень солей и содержания Br, V, Se, Li, B и Sr в местах разлива рассолов, сохраняющийся от 1 мес. до 4 лет, и накопление долгоживущих изотопов 226Ra в отложениях почв на участках разлива [21]

Significantly elevated salt and Br, V, Se, Li, B, and Sr levels at brine spill sites, persisting for 1 month to 4 years, and accumulation of long-lived 226Ra isotopes in soil sediments at spill sites [21]

Лабораторное моделирование, проведенное авторами статьи (двухступенчатый прогрев породы до температуры 150 и 400°С в цилиндрической емкости в атмосфере азота в течение 6 ч), также подтвердило факт перехода при высоких температурах элементов (V, Ni, Fe, РЬ, Аu, Сu, Zn) из ОВ в окружающую среду, вероятно, за счет деструкции металлоорганических соединений [15].

В последние годы особое внимание уделяется оценке объемов экологически опасного загрязнения окружающей среды ртутью и ее соединениями, образующимися в результате добычи сланцев, углей, нефтей и их переработки. Наибольшее число исследований по оценке поведения ртути при сжигании твердого и жидкого топлива выполнено в США по программе защиты окружающей среды от опасного влияния соединений ртути. Выброс ртути в атмосферу при сжигании нефтей может составить 0,001 г/т. Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что ртуть присутствует в нафтидах в виде обладающих высокой летучестью высокодисперсных капель металлической ртути (самородная ртуть, ее амальгамы и минерал альтмаркит) как основной формы ее летучих соединений, диалкилов ртути, а также нелетучих сульфидов и химических соединений в асфальтенах [18]. Выявленное обстоятельство свидетельствует о широкой распространенности ртути в природе и важности оценки ее количеств.

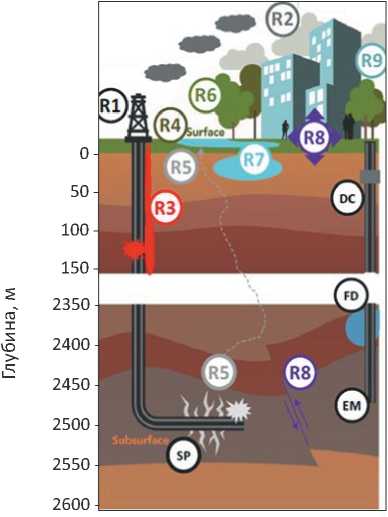

Рис. 5. Негативная реакция окружающей среды на процесс разработки сланцевых ресурсов [22] с добавлениями авторов

Fig. 5. Negative environmental response to shale resources development [22], complemented by the authors

R1 — понижена общая безопасность: строительство, буровая площадка, хранение и транспортировка; R2 — ухудшение качества воздуха и глобального климата: выброс в атмосферу метана и соединений многих ПТЭ; R3 — загрязнение из-за негерметичности скважины (бурение, строительство, достройка, добыча или вывод из эксплуатации), в частности грунтовых вод, толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком, радиоактивными и другими опасными веществами; R4 — загрязнение из-за поверхностных разливов и утечки: транспортировка, хранение или обращение с опасными веществами; R5 — загрязнение из-за потери геологических локализаций вне зоны ГРП и миграция жидкости; R6 — нарушение ландшафта: местные сообщества, дикая природа, биотопы; R7 — снижение доступности и качества воды: при обширном ее использовании; R8 — структурные повреждения из-за индуцированной сейсмичности ГРП и отходы водоотведения; R9 — отсутствие социальной лицензии на деятельность: социальная, политическая и экономическая среда; типы скважин: ЕМ — поисково-разведочная, FD — утилизирующая жидкость, DC — выведенная из эксплуатации, SP — стимулирующая добычу

R1 — reduced general safety: construction, drilling site, storage and transportation; R2 — reduced air quality and global climate footprint: emissions of methane and numerous PTE compounds to air; R3 — contamination due to well leakage (drilling, construction, completion, production or decommissioning of wells) including ground water, toluene, benzene, dimethyl benzene, ethyl benzene, arsenic, radioactive and other hazardous substances; R4 — contamination due to surface spills and leaks: transportation, storage or handling of hazardous substances; R5 — contamination due to loss of geological containment out of fracturing zone, and fluid migration; R6 — landscape disturbance: local communities, wildlife, biotopes; R7 — reduced water availability and quality: extensive water use; R8 — structural damage due to induced seismicity caused by hydraulic fracturing, and waste water disposal; R9 — lack of social license to operate: social, political, and economic environment; well types: ЕМ — exploration/ monitoring, FD — fluid disposal, DC —decommissioned, SP — stimulated production

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

На рис. 4, 5 даны график и схема возможных путей загрязнения природной среды ПТЭ и других многочисленных негативных влияний на окружающую среду процесса разработки и извлечения УВ-ресурсов из сланцевых формаций.

В связи с изложенным, для учета экологической ситуации участков сланцевых месторождений при вводе их в разработку и принятии решения о комплексной технологии переработки сланцев с извлечением из них газа, нефти и, возможно, металлов, необходимо проведение дополнительных исследований по оценке состава как сланцевых отложений, так и добываемых из них УВ на предмет содержащихся в них ПТЭ и возможностей их перехода в грунтовые воды и свободную флюидную фазу.

Заключение

Широкая и быстро расширяющаяся практика освоения сланцевых УВ ставит вопрос о характере и величине присущих этому процессу геоэкологических рисков. В первую очередь эти риски касаются возникновения вызванной сейсмичности и опасности загрязнения окружающей среды ПТЭ, содержащимися в сланцевых породах и в сланцевых УВ.

Правила «семафора», принятые в ряде стран и призванные минимизировать отрицательные воз- действия вызванной сейсмичности, слабо чувствительны к возникновению землетрясений, относительно более удаленных по времени и расстоянию от соответствующих техногенных воздействий. Они не вполне адекватны характеру такой сейсмичности, особенно в плане более сильных землетрясений, возникновение которых связано с взаимодействием исходных сейсмотектонических условий и техногенных возмущений. Такие события, по сути, являются природно-техногенными землетрясениями.

При массовом применении ГРП возникает большой объем новообразованных поверхностей и трещин, что порождает опасность загрязнения геосреды ранее практически изолированными в углеродсодержащих формациях и неактивными металлоорганическими соединениями. Такая опасность особенно возрастает при тепловой обработке пласта и закачке большого объема химически активного реагента.

Для минимизации экологических рисков необходимо оценивать последствия разработки сланцевых формаций в связи с возможностью проявления сейсмичности, ожидаемыми высокими содержаниями в добываемом сырье ПТЭ и неконтролируемым их переходом в окружающую среду.

Список литературы Геоэкологические риски при освоении сланцевых углеводородных ресурсов

- Cost of oil production by country [Электронный ресурс] // KNOEMA. - Режим доступа: https://knoema.ru/vyronoe/cost-of-oil-production-by-country (дата обращения 25.11.2020).

- Варламов А.И., Мельников П.Н., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Петерсилье В.И., Иутина М.М., Дахнова М.В., Виценов-ский М.Ю., Канев А.С., Соболева Е.Н., Шаломеенко А.В. Результаты изучения и перспективы освоения нетрадиционных залежей нефти в высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых отложениях доманиковой формации Волго-Уральской провинции // Геология нефти и газа. - 2020. - № 6. - С. 33-52. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-6-33-52.

- Башкатова А. Сланцевая отрасль США выходит на самообеспечение [Электронный ресурс] // YKTIMES.RU. - Режим доступа: http://www.yktimes.ru/новости/slantsevaya-otrasl-ssha-vyihodit-na-samoobespechenie/ (дата обращения 10.11.2020).

- Адушкин В.В., Родионов В.Н., Турунтаев С.Б., Юдин А.Е. Сейсмичность месторождений углеводородов // Нефтегазовое обозрение. - 2000. - № 1. - С. 4-15.

- Van Thienen-VisserK., Breunese J.N. Induced seismicity of the Groningen gas field: History and recent developments // The Leading Edge. -2015. - V. 34. - № 6. - pp. 664-671. DOI: https://doi.org/10.1190/tle34060664.!.

- Гронинген газовое месторождение [Электронный ресурс] // NEFTEGAZ.RU. - Режим доступа: https://neftegaz.ru/tech_library/ view/4831-Groningen-gazovoe-mestorozhenie. (дата обращения: 10.11.2020).

- Барсуков Ю. Европа прощается с газовой легендой [Электронный ресурс] // Сетевое издание "Коммерсантъ". - 2018. - № 54. -Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3587562 (дата обращения: 25.11.2020).

- Родкин М.В., Рукавишникова Т.А. Вызванная сейсмичность: серьезная угроза добыче сланцевой нефти? [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2018. - Т. 22. - Вып. 3. - Режим доступа: http://oilgasjournal.ru/issue_22/rodkin.html (дата обращения 08.11.2019). DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2018-22.art39.

- Krupnick A., Echarte I. Induced Seismicity Impacts of Unconventional Oil and Gas Development [Электронный ресурс] // RFF Report. -2017. - Goebel, T.H.W. - 30 p. - Режим доступа: http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2017/07/RFF-Rpt-ShaleReviews_ Seismicity_0.pdf. (дата обращения 08.11.2019).

- Van der Baan K., Calixto F.J. Human-induced seismicity and large-scale hydrocarbon production in the USA and Canada // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. - 2017. - V. 18. - № 7. - Р. 2467-2485.

- Ogata Y. Space-time point process models for earthquake occurrence // Ann. Inst. Statis. Math. - 1998. - V. 50. - Р. 379-402.

- Vorobieva I., Shebalin P., Narteau C. Condition of Occurrence of Large Man-Made Earthquakes in the Zone of Oil Production, Oklahoma // Izvestiya, Physics of the Solid Earth. - 2020. - V. 56. - № 6. - Р. 911-919. DOI: 10.1134/S10693513200601309.

- Hornbach M.J., Jones M., Scales M., DeShon H.R., Magnani B., Frohlich C., Stump B., Hayward C., Layton M. Ellenburger wastewater injection and seismicity in North Texas // Physics of the Earth and Planetary Interiors. - 2016. - № 261(A). - Р. 54-68. DOI: 10.1016/j. pepi.2016.06.012.

- Goebel T.H.W., Hauksson E., Aminzadeh F., Ampuero J.-P. An objective method for the assessment of fluid injection induced seismicity and application to tectonically active regions in central California // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. - 2015. - № 120(10). -Р. 7013-7032. DOI: 10.1002/2015JB011895.

- Punanova S.A., Shpirt M.Ya. Ecological Consequences of the Development of Shale Formations Containing Toxic Elements // Solid Fuel Chemistry. - 2018. - V. 52. - № 6. - Р. 396-405.

- Dolson J., He Zh., Horn B.W. Advances and perspectives on stratigraphic trap exploration - making the subtle trap obvious [Электронный ресурс] // Search and Discovery. - 2018. - Режим доступа: http://www.searchanddiscovery.com/documents/2018/60054dolson/ ndx_dolson.pdf. (дата обращения: 25.11.2020).

- Ульмишек Г.Ф., Шаломеенко А.В., ХолтонД.Ю., Дахнова М.В. Нетрадиционные резервуары нефти в доманиковой толще Оренбургской области // Геология нефти и газа. - 2017. - № 5. - С. 67-77.

- Punanova S. Trace element composition of shale formations // 29-th International Meeting on Organic Geochemistry (EAGE-IMOG) (September 2019). Gothenburg, Sweden. All Abstracts. - Р. 495-496.

- Мухаметшин Р.З., Пунанова С.А. Нетрадиционные источники углеводородного сырья: геохимические особенности и аспекты освоения // Нефтяное хозяйство. - 2012. - № 3. - С. 28-32.

- Abarghan A., Gentzis T., Liu B., Khatibi S., Bubach B., Ostadhassan M. Preliminary Investigation of the Effects of Thermal Maturity on Redox-Sensitive Trace Metal Concentration in the Bakken Source Rock, North Dakota, USA // ACS Omega. - 2020. - № 5(13). - pp. 71357148. DOI: 10.1021/acsomega.9b03467.

- Lauer N.E., Harkness J.S., Vengosh A. Brine Spills Associated with Unconventional Oil Development in North Dakota [Электронный ресурс] // Environmental Science & Technology. - 2016. - № 13. - pp. 1-9. Режим доступа: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs. est.5b06349 (дата обращения: 25.11.2020). DOI: 10.1021/acs.est.5b06349.

- Ter HeegeJ. How Sweet is European Shale? A Story about the Uncertain Potential, Problematic Recovery and Public Concerns of Shale Gas Development in Europe [Электронный ресурс] // 2018 AAPG Middle East Region, Shale Gas Evolution Symposium, Manama, Bahrain, (December 11-13, 2018). - 2019. - Режим доступа: https://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2019/70381heege/ndx_ heege.pdf.html. (дата обращения: 25.11.2020). DOI:10.1306/70381Heege2019.