Геоэкономическое обоснование освоения энергетических и биологических ресурсов Арктики

Автор: Веретенников Николай Павлович, Богачев Виктор Фомич, Савельев Антон Николаевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы развития Арктики, проанализированы приоритеты в освоении природных богатств Арктики (углеводородного сырья и морских биологических ресурсов).

Арктика, углеводороды, морские биологические ресурсы, северный морской путь, государственная программа, российские компании, регионы, экономика, безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/14294712

IDR: 14294712

Текст научной статьи Геоэкономическое обоснование освоения энергетических и биологических ресурсов Арктики

При обеспечении стратегического присутствия России в Арктике следует учитывать как геополитические, так и экономические факторы и предпосылки мирового развития ( Козьменко, Щеголькова , 2010; Козьменко и др ., 2012).

В период 1970-1980-х гг. активное освоение Арктики было связано с достижениями науки и техники, прежде всего с формированием атомного ледокольного флота: в 1960 г. в состав флота вошел атомный ледокол "Ленин" ; в 1974 г. в строй начало входить семейство ледоколов "Арктика" . Развитие Норильского комбината потребовало круглогодичной навигации по маршруту Мурманск – Дудинка. В 1972 г. выполнен экспериментальный арктический рейс, а 1 мая 1978 г. атомный ледокол "Сибирь" и ледокол "Капитан Сорокин" провели в Дудинку караван, стоящий из дизель-электроходов "Павел Пономарев" и "Наварин" . В Арктике была открыта круглогодичная навигация. В настоящее время объемы перевозок не столь значительны.

Северный морской путь (СМП) – кратчайшая транспортная артерия между европейской частью России и Дальним Востоком, национальная единая система коммуникаций. Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5 600 км, расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП – свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км). Севморпуть включает порты Арктики и крупных рек Сибири, обслуживается ледоколами Мурманского и Дальневосточного морских пароходств.

2. Основные направления развития Арктической зоны РФ до 2020 г.

В настоящее время идет строительство порта Сабетта для отгрузки сжиженного газа (СПГ) с месторождений Ямала. Порт будет круглогодично принимать крупнотоннажные танкеры для перевозки углеводородного сырья (около 1 000 судов; объем перевозок должен достичь к 2020 г. 80 млн т ежегодно). По приблизительным оценкам, стоимость строительства составит более 100 млрд руб., из них в 2014 г. потребуется 40 млрд, которые не предусмотрены в бюджете и будут выделены из средств на развитие портовой инфраструктуры Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей.

21 апреля 2014 г. Правительство РФ приняло постановление № 366 «Об утверждении государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г."». Эта программа предусматривает вложения в экономику Арктики и северных регионов на уровне 1,9 трлн руб., из них из бюджетов всех уровней – 0,6 трлн руб., что позволит повысить уровень жизни населения и улучшить среду проживания на данных территориях. Арктика располагает огромными запасами углеводородного сырья, сложность процесса добычи которого обусловлена суровыми климатическими условиями в Северном Ледовитом океане и отсутствием современных технологий. Арктика является одним из лидеров добычи рыбы и морепродуктов. В 2013 г. в ее северо-западной части вылов рыбы составил около 1 230 тыс. т.

Необходимо отметить возвращение воинских формирований, выведенных из районов Арктики в прошлые годы из-за отсутствия финансирования. Появление специальных воинских формирований на арктическом побережье, а также специальная подготовка офицеров в военных вузах – свидетельство заинтересованности России в сохранении контроля над ресурсами региона. Восстановление военной инфраструктуры на побережье и островах в Северном Ледовитом океане (военного аэродрома в г. Тикси и других значимых объектов) будет способствовать обеспечению сохранения национальных интересов России в Арктике. Перспективы военно-морского обеспечения освоения арктического пространства с позиций внедрения инновационной морской техники представлены в работе (Богачев и др., 2014), проблемы устойчивого развития – в работе (Кибиткин, Смирнова, 2011).

Возвращение воинских частей на архипелаг Новая Земля в полном объеме с постоянным их размещением, а также инфраструктуры сопровождения и контроля прохождения судов по Севморпути требует значительных финансовых затрат. Необходимо строительство новых портов, причалов, аэропортов.

В последние годы возрос объем перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, следует отметить активное освоение СМП Китаем.

В 2010 г. объем транзитных перевозок составил около 110 тыс. т (проведено 4 судна), в 2011 г. – более 820 тыс. т (проведено 34 судна).

В 2012 г. объем транзитных перевозок за летне-осеннюю навигацию составил 1,26 млн т (проведено 46 судов). В этом же году состоялась первая в мире перевозка сжиженного природного газа (СПГ). Танкер-газовоз "Ob River" перевез 134 500 м3 газа из Норвегии в Японию.

В 2010 г. впервые в истории морского судоходства по СМП был совершен экспортный рейс на судне "Мончегорск" по маршруту Мурманск – Дудинка – Пусан (Южная Корея) – Шанхай (КНР) без ледокольной проводки. В 2011 г. аналогичный рейс был совершен на судне "Заполярный". В 2012 г. создана администрация СМП в форме федерального государственного казенного учреждения. Существует международный проект "Северный морской коридор" по созданию на базе Севморпути единой транспортной системы портов и инфраструктуры северной части Европы.

Выгоды использования СМП для транзитных перевозок заключаются в следующем:

-

– экономия топливных затрат;

-

– снижение расходов по оплате труда персонала и сокращение стоимости фрахта судна;

-

– отсутствие платежа за проход судна (в отличие от Суэцкого канала); однако платится сбор при использовании ледоколов;

-

– отсутствие очереди (как в случае с Суэцким каналом);

-

– отсутствие риска нападения пиратов;

-

– отсутствие ограничения на размер судна (Суэцкий канал не способен принимать корабли с осадкой более 20.1 м).

При проходе по северному транспортному коридору каждое судно экономит 500 тыс. евро и до 15 дней в пути. Кроме того, в развитии северных перевозок заинтересованы Норильский ГОК и предприятия, занимающиеся разработкой нефти и газа на Ямале и строящие заводы по СПГ.

В настоящее время обостряется борьба за территории на шельфе в Северном Ледовитом океане, богатом углеводородными ресурсами, на которые претендуют Россия и другие страны. Насколько серьезно к этому относятся в мире, говорит тот факт, что в США ввели должность посла по Арктике. В России планируется ввести должность уполномоченного по Арктике и создать соответствующие службы. Совет Федерации Федерального Собрания РФ создал Экспертный совет по Арктике и Антарктике, который рассматривает на своих заседаниях проблемы реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ.

составляет 20 тыс. руб. в одну сторону). Вряд ли подобная реорганизация будет способствовать закреплению населения в данном регионе.

Таблица. Численность населения, проживающего в регионах арктического побережья (тыс. человек)

|

Субъект РФ |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

Магаданская область |

391,6 |

182,7 |

156,0 |

|

Чукотский автономный округ |

156,4 |

51,8 |

45,6 |

|

Республика Якутия |

1 037,1 |

895,6 |

885,4 |

|

Красноярский край |

3 027,6 |

2 966,0 |

2 852,8 |

|

Тюменская область |

3 080,6 |

3 264,8 |

3 395,7 |

|

Архангельская область |

1 570,2 |

1 336,5 |

1 227,6 |

|

Мурманская область |

1 146,7 |

892,5 |

975,4 |

|

Итого |

10408,2 |

9 584,9 |

9 358,1 |

Основными пользователями СМП в России являются компании "Норильский никель" , "Газпром" , "Лукойл" , "Роснефть" , "Росшельф" , а также предприятия Красноярского края , Якутии, Чукотки . После строительства современного порта Сабетта в Арктике, предназначенного для отгрузки углеводородного сырья, объем перевозок резко возрастет и достигнет около 80 млн т к 2020 г. Основными перевозчиками, как ожидается, будут российские компании, добывающие и перерабатывающие нефть и газ и поставляющие их в страны Европы и Азии. По сравнению с 1980-ми гг. объем перевозок по СМП снизился примерно в 5-6 раз (с 6-8 млн т грузов в год). Северный морской путь был открыт для международного судоходства в 1991 г., после распада СССР. Однако лишь сравнительно недавно, вследствие таяния льдов Арктики, этот маршрут стал привлекать иностранные компании. Так, в 2009 г. два коммерческих судна проследовали курсом между Европой и Азией через северные воды России. В 2011 г. этот путь был избран уже 34 судами (для сравнения, через Суэцкий канал в год проходит 18 тыс. судов). Подсчитано, что грузопоток может увеличиться в период 2012-2019 гг. в десять раз, а в перспективе – в двадцать (до 50 млн т в год). Развитие Севморпути в значительной степени зависит от разработки разведанных в его зоне минеральных ресурсов. Основными перевозчиками по Севморпути могут стать:

-

1) лицензиаты уникального Штокмановского месторождения нефти и газа (запасы газа – свыше 3 трлн м3), Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с месторождениями (прежде всего Приразломным) северо-онежских бокситов, полиметаллов и марганца (на архипелаге Новая Земля) в случае экспорта в страны Юго-Восточной Азии;

-

2) экспортеры СПГ с полуострова Ямал. Добывать газ планируется из Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, на разработку которого выдана лицензия компании ОАО "Ямал СПГ".

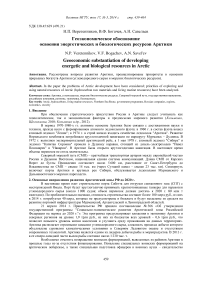

Строительство постоянно действующих дрейфующих полярных станций, формирование полярной авиации для их обслуживания, восстановление гражданской авиации в северных регионах и создание необходимого класса самолетов для работы в северных широтах позволят закрепить население в Заполярье. Восстановление в полном объеме системы защиты и охраны государственной границы России с помощью современных средств и дальнейшее развитие навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания в северных морях будет способствовать ускоренному развитию инфраструктуры региона. В России в настоящее время осталось 304 аэропорта, хотя в 1990 г. было 1 302. К сожалению, количество портов в субъектах Федерации в северных широтах сократилось в полтора раза (рис. 1).

Значительной проблемой является уточнение исходных линий территориальных вод России в Арктике, так как существуют разногласия по вопросам, как их правильно определять и законодательно закреплять, отстаивать и защищать в международных организациях. Кроме того, необходимы законодательные акты по использованию северных территорий и шельфа, которые должны принять региональные власти. Утвержденная Президентом РФ программа развития Арктики должна защищать национальные интересы РФ в условиях нарастающей борьбы многих стран мира за территории данного региона и споров вокруг добычи углеводородного сырья в данном районе Северного Ледовитого океана. Арктика является стратегической ресурсной базой развития РФ на длительную перспективу. В последнее время в мире все более остро встает проблема скорого истощения запасов углеводородов. В России 80 % запасов углеводородного сырья (из разведанных запасов) находится на шельфе, и тенденции таковы, что добыча с континента перемещается в море. Наша страна, безусловно, не является лидером в этой отрасли: с шельфа добывается около 3 % российской нефти, а в мире – 40 %. Добыча углеводородного сырья падает на суше на 2-6 % в год, истощаются существующие места добычи, а спрос растет на 2 %.

Россия имеет значительные возможности для разработки арктического шельфа, который, по данным специалистов, оказался буквально "нашпигован" углеводородами. В 2012 г. подписаны соглашения между иностранными и российскими компаниями, предусматривающие совместную разработку углеводородов в Баренцевом море 1. Рано или поздно перед страной встанет проблема добычи "неприкосновенного запаса" – нефти и газа арктического шельфа, к которому "подступиться" очень непросто (Козьменко и др., 2014).

Аэропорты, ед.

Рис. 1. Количество аэропортов в субъектах Федерации на побережье Арктики

В России не создано необходимых технологий, специальной ледовой техники, а также транспортной инфраструктуры, которую необходимо проектировать и строить в местах освоения ресурсов. С некоторыми из этих проблем, например с отсутствием транспорта и инфраструктуры, сталкиваются и континентальные проекты Западной Сибири и районов Дальнего Востока ( Кибиткин, Бреславец , 2010).

Все месторождения очень сложны для разработки из-за значительной удаленности от берега, глубины моря, суровых климатических условий, сложного рельефа дна моря. Опасения у экологов вызывает и отсутствие достаточного объема наблюдений и информации о гидрометеорологических условиях акватории и работе в арктических условиях. Для разработки нужны потенциально иные технологии, нежели те, что существуют сейчас. Разработка шельфовых запасов – дело не одного года, а, наверное, десятилетий, она требует крупных финансовых вложений, обеспечивающих устойчивое развитие шельфа. Для их обеспечения будут привлекаться мощные финансовые корпорации мирового уровня и использоваться разные схемы заимствования: от кредитов евробондов до участия в уставном капитале вновь создаваемых корпораций.

Затраты на разработку инфраструктуры шельфа окупаются очень долго, поэтому необходимо участие значительного числа партнеров, в том числе и иностранных. Опыт строительства платформ в России невелик (построено лишь несколько платформ). Опыт создания оборудования для работы в ледовых условиях имеет только Норвегия, в частности норвежская компания "Statoil", с которой будет работать "Роснефть". Другие компании будут функционировать по их стандартам, в том числе экологическим. Разрабатывать собственные технологии в России нужно и важно, но стоимость проектов и сроки их реализации должны быть разумными.

Кроме того, для разработки месторождений в море необходима развитая инфраструктура электроснабжения, транспорта, в которую необходимо вкладывать значительные инвестиции, способствующие увеличению стоимости нефти и газа, так как необходимо строить инфраструктуру "с нуля" и выполнять экологические требования государств-соседей. Минприроды и другие заинтересованные в данном вопросе ведомства настаивают на использовании современного оборудования, отвечающего сложным климатическим условиям, подтверждают необходимость создания единой координирующей структуры по вопросам ледокольного и буксирного обеспечения добычи, перевалки и транспортировки нефти; данный подход нам представляется разумным ( Башмакова и др ., 2013).

Для успешной работы нефтегазодобывающих компаний важнейшим условием является решение проблемы доставки газа и нефти потребителям в России и за рубежом, что предполагает строительство заводов по переработке, трубопроводов, подготовку приема судов в портах, перевозку части продукта по железной дороге. В связи с тем что разработка углеводородного сырья будет проходить в условиях Арктики, где непростые погодные условия, нужно организовать работу морского транспорта в тяжелой и сложной ледовой обстановке бóльшую часть года, что потребует существенных финансовых затрат. Для использования морского транспорта необходима мощная сервисная структура по его обслуживанию и ремонту в местах базирования.

В настоящее время в мире добывается и выращивается 160 млн т морепродуктов, из них 70 млн выращивается, а 90 млн ловится в естественных условиях. К сожалению, в РФ в 2012 г. вылов составил 4,26 млн т (в 1990 г. он составлял более 10 млн т). Выращивание морепродуктов в нашей стране находится в зачаточном состоянии и составляет всего 420 тыс. т, что очень мало по сравнению с другими странами. Анализ развития и миграции вылавливаемых рыб и других морепродуктов показывает, что их миграция направлена в сторону Новой Земли и далее в связи с потеплением в Арктике, т.е. происходит увеличение зон промысла. В современных условиях основные зоны лова морских ресурсов в западной части Арктики связаны с течением Гольфстрим. Авторы считают возможным создать зоны на определенный период, в которых будет превалировать раздельная добыча морских биологических ресурсов и углеводородного сырья (рис. 2). Морские биоресурсы появляются на ранее отсутствующих или неисследованных морских акваториях, что позволяет увеличить потенциал добычи в будущем.

Рис. 2. Карта разделения зон добычи морских биоресурсов и углеводородного сырья

4. Заключение

Государственной программой развития Арктики предполагается координация усилий федеральных и региональных органов власти и коммерческих структур для достижения эффективного развития всех составляющих экономики Севера: морских перевозок, добычи нефти и газа, а также вылова морепродуктов.

Развитие данного региона Арктики позволит привлечь значительные финансовые ресурсы, включающие финансовые потоки государства на разведку углеводородных ресурсов, финансы российских компаний, вложения иностранных инвесторов, которые будут участвовать в освоении нефтяных и газовых месторождений.

Кроме того, предполагается повысить заинтересованность всех участников проекта в соблюдении экологических требований для обеспечения защиты рыбных ресурсов в процессе освоения нефтегазовых месторождений. Предприятия промышленного рыболовства добывают более 600 тыс. т морепродуктов в акватории Баренцева моря, что является одним из основных источников дохода бюджета Мурманской области.

При условии разработки месторождений нефти и газа в Баренцевом море, создании инфраструктуры доставки и переработки, а также регистрации предприятий и выплаты налогов на территории области регион станет бездефицитным, а может быть, и донором. Есть надежда на то, что утвержденная Президентом РФ в 2013 г. программа, основной целью которой является добыча углеводородного сырья в Арктике, благоприятно отразится на северных регионах, будет проведена газификация Архангельской и Мурманской областей. Это позволит удешевить услуги ЖКХ, улучшить экологию городов и населенных пунктов за счет перевода котельных на газ, экономически удешевить производство в регионе, а значит, способствовать росту благополучия населения области, появлению новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Значительные финансовые средства, вложение которых предусмотрено программой, позволят изменить экономический климат в регионе. Будет востребовано научное обеспечение развития инновационных технологий. Возникнет потребность в соответствующих специалистах, которых нужно будет готовить в вузах для работы на предприятиях, осваивающих шельф и Северный морской путь, добывающих и перерабатывающих морские ресурсы. В сфере инфраструктуры необходимо будет формирование и развитие информационных технологий и связи для обеспечения потребностей компаний, которые будут работать в данном регионе Арктики, а также обеспечения безопасности России и охраны ее морских границ.