Геологические особенности и оценка добычного потенциала отложений тюменской свиты

Автор: Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П., Зубарев Д.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ геологических особенностей строения тюменской свиты, представлены условия осадконакопления среднеюрских отложений на территории ХМАО-Югры. Приведена характеристика коллекторов основной продуктивной части горизонта ЮС2. Выявлены геолого-физические факторы, оказывающие влияние на технологические решения по выработке запасов. Проведена вероятностно-статистическая оценка распределения основных подсчетных параметров для среднеюрских отложений. Охарактеризован «портрет» прогнозируемой залежи при вероятности ее открытия. Дан прогноз уровней добычи нефти по разрабатываемым и не введенным в эксплуатацию объектам на территории ХМАО-Югры.

Среднеюрские отложения, тюменская свита, трудноизвлекае-мые запасы, прогноз добычи нефти

Короткий адрес: https://sciup.org/147201006

IDR: 147201006 | УДК: 622.038 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.1.1.61

Текст научной статьи Геологические особенности и оценка добычного потенциала отложений тюменской свиты

ХМАО-Югра на настоящий момент является основным нефтедобывающим регионом Российской Федерации, вклад в общую добычу по стране в 2015 г. составил порядка 47 %. Начиная с 2008 г., в Югре отмечается снижение уровней добычи нефти на 2–2,5 % в год. В связи с этим государство совместно с нефтяными компаниями формируют и реализуют стратегии, направленные на стабилизацию уровней добычи нефти путем вовлечения в активную разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Одним из инструментов стимулирования является предоставление льгот компаниям, разрабатывающим месторождения с низкой проницаемостью, залежи, приуроченные к баженовской и тюменской свитам.

В настоящей работе авторы поставили перед собой задачу дать оценку добычного потенциала тюменской свиты для анализа перспектив развития нефтедобывающей отрасли в регионе.

Тюменская свита, обладающая существенной долей запасов нефти на территории ХМАО-Югры, приурочена к юрским отложениям. Всего из объектов средней юры с начала разработки добыто 388,9 млн. т, из которых 22,1 млн. т – в 2015 г. Более 90% годовой и накопленной добычи обеспечено за счет 22 объектов по таким месторождениям, как Восточно-

Сургутское, Западно-Сургутское, Рус-скинское, Федоровское, Талинская площадь Красноленинского месторождения (Шпильман и др., 2015).

Образование юрских отложений началось в условиях весьма расчлененного рельефа, осадки накапливались за счет разрушения близрасположенных выступов – местных источников сноса. Кратковременные морские трансгрессии приводили к образованию мелководных лагун, седиментация в которых также предопределялась разрушением близрасположенных выступов. Каждая локальная депрессия рельефа развивалась как независимый осадочный малый бассейн. На этом этапе, когда на территории преобладал режим денудации и лишь в депрессионных участках происходила седиментация, сформировалась нижняя юра, пласты Ю 10-11 .

На втором, среднеюрском, этапе развития за счет заполнения впадин осадками и размыва древних выступов происходит выравнивание палеорельефа, к концу этого этапа роль местных источников сноса снижается, в условиях континентального и переходного режима седиментации формируется тюменская свита (пласты Ю 2-9 ) с многочисленными перерывами (Конторович и др., 1964, 1975, 1995; Сурков и др., 1991).

В конце средней юры континентальный режим сменяется нормальноморским. Смена происходит достаточно быстро, наступающее море срезает накопившиеся пласты и, вторично перерабатывая, формирует пласт Ю 2 (Медведский, Севастьянов, 2005).

Коллекторы основной продуктивной части горизонта Ю 2 представлены песчаниками, преимущественно мелкозернистыми, и алевролитами, реже их переходными разностями. Породы-коллекторы неоднородны по структуре, текстуре, количественному содержанию обломочного материала, глинистого и карбонатного цемента, типу цемента, интенсивности постседиментационных преобразований.

Коллекторские свойства определяются количеством глинистого и карбонатного цемента, а также интенсивностью оквар-цевания и пиритизации. При увеличении карбонатности до 10 % значение пористости снижается с 22,4 до 13 %, а проницаемости - со 100 до 1 х 10-3 мкм2. При глинистости более 25,0 % и карбонатности более 10,0 % пористость и проницаемость уменьшаются, появляются трещинки. Вышеприведенные факторы также определяют неравномерность характера смачиваемости водой.

Поровые коллекторы представлены неяснослоистыми песчаниками и алевролитами, не имеющими трещин, а поровотрещинные коллекторы представлены преимущественно тонкослоистыми алевролитами и очень редко песчаниками, трещины располагаются кулисообразно параллельно или субпараллельно слоистости. Трещинки открытые, ширина их составляет сотые доли миллиметра. По происхождению трещинки тектонические, образовались при разрушении обломочных пород путем отрыва.

Выявлено, что поровые коллекторы содержат светло- и тёмно-коричневую нефть, а также бесцветную легкую нефть, приуроченную к уплотненным разностям – алевролитам, после их раскалывания нефть быстро испаряется с поверхности скола (Коровин, 2007).

Принимая во внимание различие составов нефти, низкую пористость и проницаемость алевролитов, можно утверждать, что заполнение резервуара происходило при термобарических условиях, отличных от современных. Это объясняет текущую величину нефтенасыщенности резервуара, т. к. определяемые характеристики капиллярных сил в текущих условиях не обеспечивают такого распределения нефти. Имеются примеры залежей средней юры на севере ХМАО-Югры, когда при пластовой температуре 120°С получают притоки газового конденсата с плотностью 0,787 г/см3 из коллекторов с газонасыщенностью 0,6 д. ед., проницаемостью 0,4–1,1 мД и пористостью 11,8–

13,9 %. Причем выше по разрезу на данной территории в средней юре располагаются залежи легкой нефти с плотностью 0,848 г/см3 и высоким газосодержанием 138 нм3/м3.

Тектоническая активность также обуславливает блоковое строение резервуара. Размеры блоков, образованных разрывами, составляют порядка 1,2–2,0 км. Дизъюнктивные нарушения, формирующиеся в результате тектонической активности, образуют вокруг себя зоны дробления породы, т. е. сеть трещин, оперяющих основную, магистральную. Таким образом, формируется двойная среда, представленная поровыми блоками, вмещающими нефть, и сетью трещин, по которым происходит ее транспортировка.

На ряде эксплуатируемых месторождений Западной Сибири участки разрывов являются зонами с улучшенным добычным потенциалом.

Вышеописанные особенности строения коллекторов средней юры, а именно сочетание порового коллектора с поровотрещинным, являются важным геологическим фактором, который необходимо учитывать при оценке добычного потенциала объекта разработки (Толстолыткин и др., 2004).

Современный арсенал апробированных технологий, таких как горизонтальное бурение (ГС) с методикой гидроразрыва пласта (МГРП), позволяет обеспечить получение высоких входных дебитов, которые существенно снижаются по мере истощения энергетического потенциала залежи. Таким образом, необходимо эффективное восполнение энергетического потенциала в условиях низкопроницаемых коллекторов и трещиноватости.

При использовании воды как агента воздействия проявляется ряд негативных последствий в виде прорыва воды при низком коэффициенте охвата и её последующей бесполезной циркуляции. Это связано с проявлением в коллекторах ру-чейковой (струйной) фильтрации, когда вода в пласте движется по высокопроницаемым каналам, связывающим нагнета- тельную скважину с добывающими. Струйное течение в первую очередь формируется в пластах с мелкими и мельчайшими трещинами. Эти трещины осваиваются закачанной водой и, разрываясь по своим кончикам, соединяются друг с другом в сеть каналов, замыкающих между собой пористые блоки (Медведский и др., 2005).

Описанные выше геолого-физические факторы оказывают существенное влияние на выбор технологических решений при разработке среднеюрских объектов, среди которых принципиальны адаптивность системы разработки, тип скважин, методы и агенты воздействия на пласт, методы контроля регулирования процесса разработки (Зотова, Севастьянов, 2015; Медведский и др., 2005; Медведский, Севастьянов, 2004; Севастьянов и др., 2007, 2016; Толстолыткин и др., 2004а, б).

В условиях среднеюрских пластов наиболее эффективны избирательное воздействие, разбуривание ГС с МГРП, ориентированными с учетом поля напряжений, в котором будет формироваться трещинная система. Рядные системы с горизонтальными скважинами эффективны на крупных залежах и направлены на предотвращение возникновения застойных зон за счет более широкой области дренирования.

Принимая во внимание потенциал современных технологий, введем граничные критерии для учета кондиционных запасов, на которые можно рассчитывать при планировании развития отрасли и региона. Принятые авторами статьи граничные критерии обусловлены использованием технологий на основе водной репрессии: проницаемость более 2,0 мД, нефтенасы-щенность более 0,43 д. ед., эффективная нефтенасыщенная толщина более 3,8 м, пористость более 0,15 д. ед. Данные критерии позволяют выделить объекты, представляющие промышленный интерес, и уйти от манипулирования ресурсным потенциалом. Таким образом, объем извлекаемых запасов оценивается в 800 млн т. При этом из 149 месторождений ХМАО-

Югры только на 82 месторождениях объекты тюменской свиты представляют промышленный интерес.

В таблице представлены результаты анализа вероятностно-статистического распределения основных подсчётных параметров для отложений тюменской свиты. Использование метода статистического моделирования Монте-Карло при 50 тысячах реализаций случайных процессов позволило установить образ залежи, до- бычной потенциал которой оценен по вероятностной шкале, используемой в классификации PRMS (Севастьянов и др., 2016 а, б). Следует отметить, что при 10 и 50 тысячах реализаций случайных процессов оценка величины извлекаемых запасов изменялась незначительно.

Авторами установлено, что с вероятностью 90% величина извлекаемых запасов составит 3,7 млн. т, с вероятностью 50% – 18,4 млн. т.

Вероятностная оценка распределения извлекаемых запасов нефти и основных параметров

|

Параметр |

Нефтенасыщенная толщина, м |

Открытая пористость, д. ед. |

Начальная нефтенасыщен-ность, д. ед. |

Пересчетный коэффициент, д. ед. |

Плотность нефти, г/см3 |

КИН, д. ед. |

Оценка извлекаемых запасов вероятной залежи, млн. т |

|

P 10 |

7,2 |

0, 184 |

0,600 |

0,908 |

0,892 |

0,344 |

32,9 |

|

P 50 |

6,6 |

0,179 |

0,589 |

0,879 |

0,844 |

0,325 |

18,4 |

|

P 90 |

5,9 |

0,168 |

0,553 |

0,841 |

0,840 |

0,234 |

3,7 |

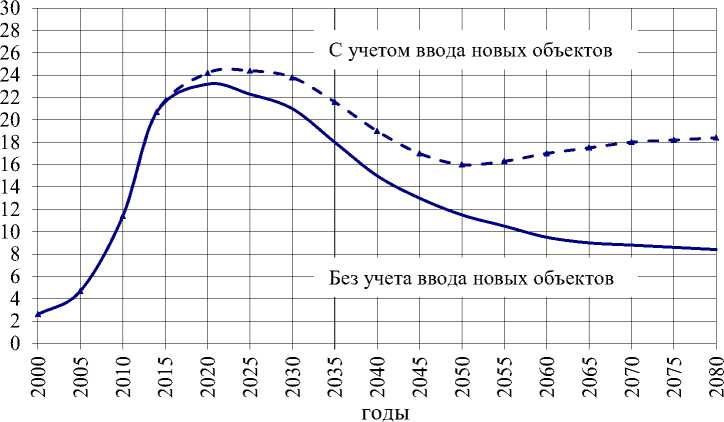

На основе изложенных представлений о геологическом строении, существующем арсенале технологий авторами выполнен прогноз уровней добычи нефти по разрабатываемым и еще не введенным в эксплуатацию объектам с учетом представленных выше способов их разработки (рисунок).

Прогноз уровней добычи нефти по объектам среднеюрских отложений, млн. т

По результатам оценки можно отметить, что при дальнейшей разработке среднеюрских отложений современными технологиями к 2020 г. уровень добычи может составить порядка 23,0 млн. т с последующим снижением. При существующей системе налогового стимулирования прогноз добычи нефти с учетом ввода но- вых объектов на перспективу до 2030 г. оценивается на уровне 24 млн. т, обеспечивая стабилизацию добычи дополнительно на 10 лет. С 2030 г. прогнозируется снижение добычи нефти до уровня 16–18 млн. т.

Таким образом, авторы данной статьи постарались объективно оценить потенциал тюменской свиты ХМАО-Югры, чтобы избежать рисков от завышенных ожиданий при формировании стратегии развития отрасли. Только правильно выбранная концепция развития обеспечит преимущество и безопасность России на мировом рынке в будущем.

Список литературы Геологические особенности и оценка добычного потенциала отложений тюменской свиты

- Зотова О.П., Севастьянов А.А. Перспективы разработки трудноизвлекаемых запасов нефти // Нефть и газ Западной Сибири: матер. Междунар. науч.-техн. конф., посвященной 90-летию со дня рождения Косухина Анатолия Николаевича // ТюмГНГУ; ред. П.В. Евтин. Тюмень, 2015. С. 69-71

- Конторович А.Э., Андрусевич В.Е., Афанасьев С.А. Геология и условия формирования гигантской Талинской зоны газонефтенакопления в континентальных отложениях нижней юры//Геология и геофизика. 1995. № 6. С. 5-28

- Конторович А.Э., Нестеров И.И., Салманов Ф.К. и др. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 680 с

- Конторович А.Э., Стасова О.Ф., Фомичев А.С. Нефти базальных горизонтов осадочного чехла Западно-Сибирской плиты//Геология нефтегазоносных районов Сибири: Тр. СНИИГГиМСа. Новосибирск, 1964. Вып. 32. С. 27-32

- Коровин К.В. Прогнозирование выработки запасов нефти из коллекторов с двойной средой: дис.... к. т. н. ТюмГНГУ. Тюмень, 2007. 141 с

- Медведский Р.И., Севастьянов А.А, Коровин К.В. Прогнозирование выработки запасов из пластов с двойной средой//Вестник недропользователя Ханты-Мансийского автономного округа. 2005. №15. С. 49-53

- Медведский Р.И., Севастьянов А.А. Оценка извлекаемых запасов нефти и прогноз уровней добычи по промысловым данным. СПб.: Недра, 2004. 192 с

- Севастьянов А.А., Карнаухов К.Н., Коровин К.В. Обоснование технологических решений для повышения эффективности выработки запасов нефти//Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании: сб. матер. II Междунар. науч. -техн. конф./ТюмГНГУ. Тюмень, 2006. С.178-182

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Оценка кондиционности запасов ачимовских отложений на территории ХМАО-Югры//Академический журнал Западной Сибири. 2016а. Т. 11, №1. С. 36-39

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П., Зубарев Д.И. Особенности строения и оценка потенциала ачимовских отложений на территории ХМАО-Югры//Успехи современного естествознания. 2016б. №8. С. 195-199

- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Карнаухов А.Н. Выявление особенностей механизма выработки запасов нефти по месторождениям Ханты-Мансийского автономного округа//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2007. № 3. С. 32-38

- Сурков B.C., Гурари Ф.Г., Смирнов Л.В. и др Нижне-среднеюрские отложения ЗападноСибирской плиты, особенности их строения и нефтегазоносность//Теоретические региональные проблемы геологии нефти и газа. Новосибирск. 1991. С. 101-110

- Толстолыткин И.П., Коровин В.А., Мухарлямова Н.В., Сутормин С.Е., Севастьянов А.А. Разработка нефтяных месторождений ХМАО. Ханты-Мансийск; Тюмень: Изд. дом «ИздатНаукСервис», 2004а. 382 с

- Толстолыткин И.П., Мухарлямова Н.В., Сутормин С.Е., Севастьянов А.А. Проблемы эффективного использования запасов нефти на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа//Нефтяное хозяйство. 2004б. №5. С. 41 -45

- Шпильман А.В., Коровин К.В., Савранская М.П. Перспективы освоения ТРИЗ в ХМАО-ЮГРЕ//НЕФТЬГАЗТЭК: матер. 6 Тюменского международного инновационного форума/Правительство Тюменской области. Комитет по инновациям Тюменской области. Тюмень, 2015. С. 461 -464