Геология и вещественный состав рудопроявления Титаник (Северный Урал )

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127822

IDR: 149127822

Текст статьи Геология и вещественный состав рудопроявления Титаник (Северный Урал )

В пределах рудопроявления, имею- щего протяженность полтора десятка километров, в настоящее время установлено только два небольших участка: Старица и Буреломный (Троицко-Печорский район, верховье р.Печоры, р.¨лима).

Участок Старица (рис.1) находится на правом берегу р. ¨лимы, в 3 км выше ее устья. Магнетитовые руды здесь были обнаружены В. С. Озеровым (Коми геология) и М. М. Афонькиным (ИГ Коми НЦ УрО РАН) в 2003 г. при заверке выявленных в ходе работ магнитных аномалий. Была установлена аномальная зона шириной более 200 м, состоящая из двух интенсивных (до 800—1000 нТл) магнит-∆Т нТл ных аномалий, фиксирующих выходы 1000,

представляют только ильменитовые

-1000

fiB

СЗ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

322-01

600 м

322-02 А

323-02 А

323-03

323-0 А 5-07

АА

321 323-05-07

323-08-09 0

1, 2 — нижнепротерозойские породы: 1 — амфиболиты, 2 — гранито-гнейсы, 3—5 — нижнерифейские породы: 3 — ильменитовые мета-габбро с/з-к/з (б — сильно амфи-бо-лизированные, ильменит нацело сфенизирован), 4 — магнетитовые габбро и габбро-анортозиты м/з-с/з, 5 — магнетитовые анортозиты. 6 — нижнерифейские жильные породы калишпат-кварцевого состава, 7 — наложенные метасоматические процессы: a — окварцевание, ка-лишпатизация, хлоритизация, магнетитизация, б — пиритизация, 8 — содержания золота, мг/т. 9 — точки наблюдения, 10 — места отбора образцов и проб.

Условные обозначения

Г

Puc. 1. Схематический геологический разрез и кривая магнитной восприимчивости пород участка Старица рудопроявления Титаник

тел рудных габброидов и метасомати-тов среди амфиболитов. Породы обнажаются (с перерывами) только в уступе цокольной террасы р. ¨лимы.

В результате петрографических ис- следований породы были интерпретированы как метагаббро-анортозиты рудные (магнетитовые) метасоматически измененные; метагаббро ильменитовое и магнетитовое; рудные мета-габбро-долериты; альбит-магнетит-хлорит-кварцевые метасоматиты. Эти породы вместе с прорывающими их гранитоидными жильными породами, с которыми связаны интенсивные метасоматические изменения, были отнесены В. С. Озеровым к габброидам ниж-нерифейского оуньинского магматического комплекса.

Практический интерес на участке габбро, как руды на титан, причем только те их разновидности, которые не претерпели сильных метаморфических изменений с полным замещением первично-магматического ильменита титанитом. В связи с тем что эти породы слабо магнитны, выходы их тел не фиксируются в магнитном поле. Во время полевых работ они рассматривались как вмещающие образования, и из них были отобраны лишь единичные образцы и пробы. По данным РФА, содержание двуокиси титана в этих породах составляет 3,9—4,1 %, что позволяет их отнести к убогим вкрапленным титановым рудам. При детальном изучении и опробовании разреза на участке или его флангах могут быть выявлены тела богатых титановых руд.

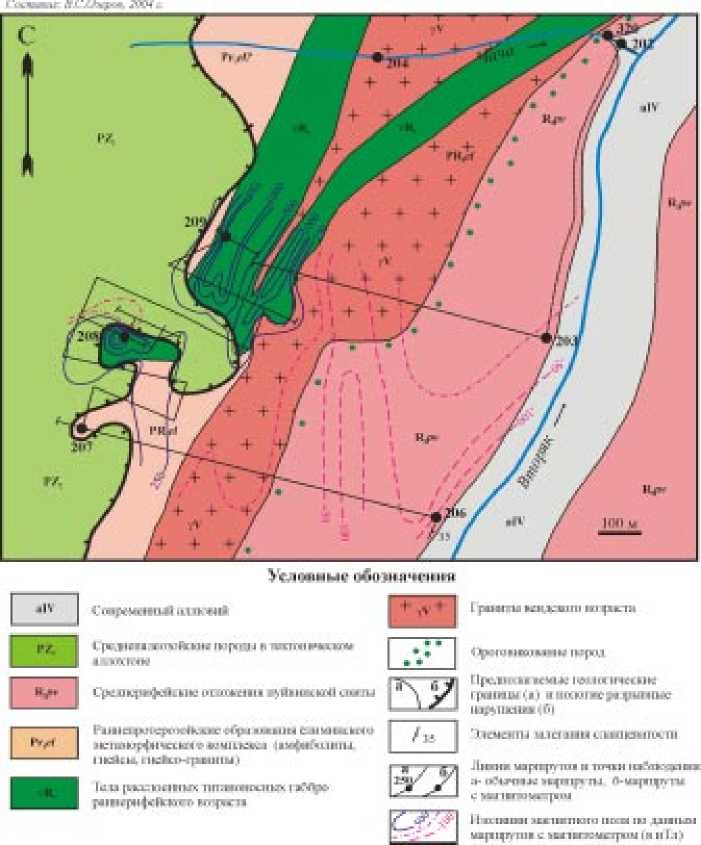

Участок Буреломный (рис. 2) расположен в среднем течении левого притока ¨лимы ручья Вторяк (в основном на его левобережье), имеет размеры 1,6х1,3 км. Свое название участок получил из-за сплошных труднопроходимых лесных завалов.

По петрографическим данным были выделены следующие породы: метагаббро, метаанортозиты, метагаббро-доле-риты, метагаббро-нориты (в т. ч. оли-винсодержащие), которые позже были отнесены В. С. Озеровым к нижнерифей-ским интрузивным породам оуньинс-кого магматического комплекса, и гранодиориты вендского возраста.

Минералогические исследования позволили детально охарактеризовать рудные минералы. Приведем их краткую характеристику:

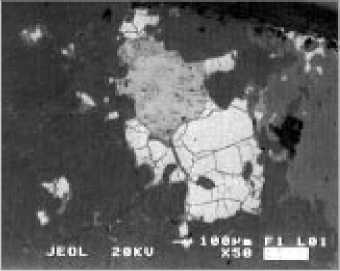

Магнетит — образует разобщенные не контактирующие между собой вкрапленные зерна, реже скопления (нередко магнетит образует сплошные полосы руды шириной до 1,5 см), которые имеют неправильную угловатую, реже октаэдрическую и изометричную формы (рис.3). Химический состав магнетита довольно однородный, из примесей присутствуют только ванадий, титан, который, скорее всего, захватывается из соседних минералов —

Puc.2. Схематическая геологическая карта участка Буреломный проявления Титаник (масштаб 1:10 000)

рутила или ильменита. Общие размеры выделений составляют от 0,01 до 1,5 мм, а скоплений — от 0,5 до 5 мм.

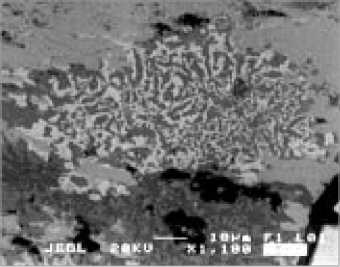

Ильменит — образует выделения неправильной угловатой, нередко изо-метричной формы темно-серой окраски. Под электронным микроскопом удалось наблюдать в одном из выделений ильменита и мирмекитовую структуру (рис.4), сложенную рутилом и магнетитом, и тонкие прорастания ти- танита и рутила с отдельными точками магнетита. Размеры зерен ильменита колеблются от 0,01до 0,8 мм, скоплений — от 5 до 15мм.

Пирит — явно позднего происхождения, располагается по трещинам тонкими жилками и отдельными зернами, которые часто имеют форму октаэдра, иногда куба. Размеры зерен от долей миллиметра до 1,5 мм. В результате микрозондовых исследований в пири- те обнаружены включения зерен галенита, титанита и халькопирита (рис.5).

Халькопирит — присутствует в виде рассеянной вкрапленности в ин-терстициях породообразующих минералов. Нередко присутствует в пирите в качестве включения. Размеры зерен колеблются от 0,1 до 1мм.

Сфалерит и галенит — присутствует в виде микровключений в пирите, размеры которых составляют первые микроны.

В породах этих участков наблюдается закономерная тенденция: чем меньше SiO2, тем выше содержание TiO2, Na2O, P2O5 и ниже количество всех остальных оксидов. По коэффициенту глиноземистости они находятся в широких пределах — от низкоглиноземистых до высокоглиноземистых, а по железистости породы участка Старица имеют несколько большие интервалы (от 42,42 до 99,07 %) и относятся к умеренно-, высокожелезистой серии.

Были рассчитаны коэффициенты корреляции железа и титана для пород обоих участков:

Ккор. Fe2O3общ. и TiO2 — для всех габ-броидов (-0,28), для габброидов с содержаниями TiO2 более 2 % (-0,35); в случае Ккор. Fe2O3 и TiO2 соответственно -0,33 и -0,57.

Таким образом, установлена отрицательная корреляционная зависимость содержаний этих элементов, статистически значимая для пары Fe2O3 — TiO2 в породах с повышенными содержаниями титана. Из этого следует, что наиболее титанистые породы и руды на рудопроявлении должны содержать минералы железа (как показали исследования, это в основном магнетит) в минимальных количествах, что должно учитываться в ходе поисковых работ, так как рудные тела не будут выражаться в магнитном поле.

B ходе проведенных исследований на рудопроявлении Титаник изучены

Puc. 3. Срастание магнетита с ильменитом

Puc. 4. Мирмекитовые срастания магнетита с рутилом в ильмените

Puc. 5. Пирит с включениями галенита и сфалерита

, авᴦуᴄᴛ, 2004 ᴦ., № 8

химический, микроэлементный и минеральный составы, петрографические особенности расслоенных основных интрузивных пород с ильменитовой и магнетитовой минерализацией нижнерифейского оуньинского магматического комплекса и вмещающих их образований. Кроме метаморфизованных в различной степени габбро, габбро-долеритов, габбро-анортозитов и анортозитов в составе комплекса нами впервые установлены габбро-нориты (в т. ч. оливинсодержащие). Особое внимание уделялось минераграфическим исследованиям рудных минералов в габброидах. Установлены два генетических типа рудной минерализации: первично-магматический (ильменит, ильменит+магнетит, магнетит) и гидротермально-метасоматический (магнетит, сульфиды). При этом практическое значение могут иметь, по-видимому, только первично-магматические существенно ильменитовые руды.

Подтверждена перспективность участка рудопроявления на наличие месторождения титана. Проведено сопоставление рудопроявления Титаник с известными месторождениями тита- на и сделан вывод, что наиболее близкими аналогами его являются месторождения Кусинско-Копанской группы на fiжном Урале. При этом наиболее существенным отличием является полное отсутствие на Титанике тита-номагнетита, что позволяет рассчитывать на хорошую обогатимость руд. Кроме того, в отличие от южноуральских месторождений, на рудопроявле-нии установлена не положительная, а отрицательная корреляция содержаний железа и титана, что имеет важное значение при выборе методики поисковых работ.

Реферат дипломной работы

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ДЕВОНСКИХ ПАЛЕОРПССЫПЕЙ «ОСЕНЬ» И «ИЧЕТЪШ»

Стажер-исследователь О. В. Кателя

Несмотря на наличие промышленных концентраций алмазов в россыпи «Ичетъю» и ее сравнительно хорошую изученность, вопрос о генезисе алмазосодержащих пород остается предметом дискуссий. Дискутируется не только вопрос об условиях образования алмазосодержащих осадков, но и подвергается сомнению их осадочное происхождение. Сходная геологическая ситуация характерна для россыпи «Осень», где пока найдено несколько кристалликов алмаза. Сравнительное изучение акцессорных минералов из россыпей «Осень» и «Ичетъю» позволит уточнить условия образования алмазосодержащих пород и более точно оценить перспективы выявления промышленных концентраций алмазов в девонских отложениях fiжного и Среднего Тимана. Цель работы заключается в установлении условий образования алмазоносных отложений района на основе изучения акцессорных минералов.

Район работ расположен в пределах Тиманской гряды, которая находится на северо-восточной окраине Восточно-Европейской платформы. С юго-запада она граничит с Мезенской синеклизой, а с северо-востока с Печорской синеклизой и отделена от них За-падно-Тиманским и Центрально-Ти-манским разломами [4].

В геологическом строении района участвуют в основном рифейские и палеозойские, в меньшей степени мезозой-кайнозойские образования. В тектоническом плане в строении Тимана выделяются три структурных этажа, отвечающие байкальскому, герцинскому и киммерийско-альпийскому этапам развития. В пределах джеджимпарминской структуры fiж-ного Тимана проявления магматизма не выявлены. В истории развития Среднего Тимана отмечается несколько этапов проявления магматизма от рифейского до позднедевонского времени. Породы девонского возрастного комплекса, соответствующие ранним стадиям герцинской активизации региона, представлены формацией кимберлитов (кD1-2) и трапповой формацией (вD3) [3].

Породы асыввожской свиты представлены песчаниками желтого и розового цвета с прослоями и линзами гравелитов и глин. Отмечаются «прослои» или жилы песчаников черного цвета. Песчаники розового цвета на 70 % состоят из кварца, на 25 % из калиевого полевого шпата, на 5 % из рудного минерала. Встречаются плагиоклаз, окатанные зерна апатита, ильменита, циркона. Породы на 70 % состоят из кластического материала и на 30 % из цемента. Наблюдается плохая сортиро-ванность обломков. Цемент песчаников асыввожской свиты мелкообломочный кварцевый.

Палеороссыпь «Ичетъю» приурочена к нижней части разреза пижемс-кой свиты. В базальных частях разреза залегают гравелиты и мелкогалечные конгломераты (мощностью до 2 м) с подчиненными маломощными прослоями и линзами зеленовато-серых глин с углефицированными остатками растений. Песчаники серого цвета на 80 % состоят из обломочного материала, 20 % составляет цемент. Кластический материал на 95 % сложен кварцем и на 5 % рудным минералом. Встречаются кристаллы циркона, ильменита, турмалина. Сортированность обломков хорошая. Цемент поровый, глинисто-слюдистый. Текстура полосчатая. Структура среднезернистая.

Для сравнения акцессорных минералов в девонских песчаниках и гравелитах асыввожской свиты и акцессорных минералов из песчаников и алевролитов пижемской свиты были выполнены минералогические исследования, включающие описание шлихов под бинокуляром и микроскопом, определение химического состава отдельных минералов на энергодисперсионном спектрометре. В отдельных случаях диагностика минералов проводилась рентгеноструктурным методом. Полученные данные показывают, что исследуемые песчаники и гравелиты асыввожс-кой свиты близки к песчаникам и алевролитам пижемской свиты по видово-