Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. 10-я научная конференция

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128136

IDR: 149128136

Текст статьи Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. 10-я научная конференция

После окончания симпозиума почти все его участники отправились на полевые экскурсии. Наш маршрут под руководством профессора Рейно Шипер-са проходил по местам выходов панафриканских (аналогов позднебайкальских, салаирских, кадомских) гранитов на Капском побережье. В этой поездке Африка предстала предо мной в самом неожиданном виде — вместо джунглей и диких зверей я увидела бескрайние поля и виноградники, разделенные эвкалиптовыми рощами, на озерах — пеликанов и фламинго, на пастбищах — пасущихся вперемешку коров, овец и страусов. И торчащие повсюду небольшие гранитные горки. В течение трех дней мы переезжали с места на место и посмотрели граниты I-, S- и A-типа, вмe-

С панафриканских гранитов летом можно нырять прямо в Атлантический океан. Вдали видна Столовая гора

Геологическое общество fiАР бережет свои памятники щающие их и сопутствующие им породы.

Место остановки Чарльза Дарвина во время путешествия на “Бᴎᴦᴦᴫе”. Здесь гранитам “разрешили” стать интрузивными. Кейптаун

Мне было очень интересно сравнить африканские граниты с на- шими, североураль- скими, тем более что образовались они практически в одно и то же время. Великолепная солнечная погода, прекрасные обнажения на атлантическом побережье, новые знакомства и контакты — что может быть лучше! Но дни пролетели очень быстро, и пора было возвращаться в Стелленбош, а оттуда и домой.

Bремя, проведенное в Африке, и сейчас кажется мне сном. Но вот они, африканские граниты, лежат у меня на столе.

Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех организаторов и особенно доктора Джоди Mиллер, вложившую всю свою душу и энергию в подготовку симпозиума.

Участие в работе симпозиума и эта поездка были бы невозможны без поддержки РФФИ (грант 07-05-08193-з) и средств по Программе РАН № 2 (руководитель к. г.-м. н. И. Н. Бурцев).

К. г.-м. н. А. Соболева

ОХОТНИКИ ЗА КОРАЛЛАМИ

МЕЖДУНАРОДНАfl ПОЛЕВАfl ЭКСКУРСИfl НA ПРИПОЛflРНЫЙ УРАЛ

В Петербурге во ВСЕГЕИ с 12 по 16 августа проходил юбилейный, X Международный конгресс по ископаемым кораллам и губкам, проведенный под патронажем Российской академии наук, Федерального агентства по минеральным ресурсам, Российского национального комитета гeологов, Международной ассоциации изучения ископаемых кораллов и губок, Всероссийского геологического института. Почетный председатель оргкомитета данного конгресса академик Борис Сергеевич Соколов явился в свое время инициатором проведения международных форумов кораллистов. Первый конгресс (тогда симпозиум) под его руководством был блестяще организован и проведен в Новосибирске в 1971 г. Mнe, молодому кораллисту, посчастливилось участвовать в этом фору-мe, на который наряду с большим количеством советских специалистов приехало около 100 иностранцев практически со всех концов света.

Последующие (2—9) симпозиумы проходили каждые четыре года за рубежом, в странах, где активно ведутся исследования коралловой составляющей былых биосфер. Мне довелось участвовать в двух из них — на 3-м симпо-

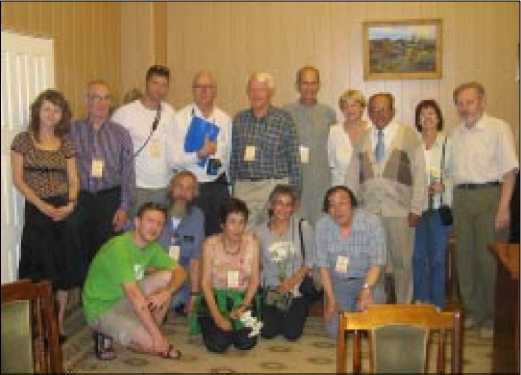

На приеме у директора Института гeологии в первом ряду(слева направо) М. Запалски, Б. Мистьен, М. Поблет-Гарет, Э. Фернандез-Мартинес, И. Ниикава, во втором ряду В. И. Кузиванова, Д. Вайер, Б. Хьюбер, П. Бускетс, Й. Гейстер, П. Купер, Т. М.

Безносова, Н. П. fiшкин, И. Мендез-Бедиа, B. С. Цыганко

Станция Инта. Машина подана. Впереди ждет р. Кожым зиуме в Варшаве (Польша) и на 9-м — в городе Грац (Австрия).

К участникам 10-го конгресса с кратким письменным посланием обратился Б. С. Соколов, который по состоянию здоровья не смог прибыть в Петербург: “Сердечно приветствую всех участников X Международного симпозиума по изучению древних кораллов, губок и рифогенных структур в земной коре. В 1971 году мы с Вами начали большое Международное дело. Верю в дальнейшие успехи. Полностью Ваш, Б. Соколов”.

Возглавить исполнительный комитет конгресса было поручено известному специалисту по палеозойским кораллам из ВСЕГЕИ О. Л. Коссовой. В состав этого органа от нашего института были включены автор этих строк и В. fi. Лукин. Одной из основных наших задач в указанном амплуа были организация и проведение перед конгрессом полевой экскурсии на разрезы палеозоя Приполярного Урала. Те, кто в течение последних 15 лет занимался организацией подобных мероприятий на западном склоне севера Урала, знают, насколько это сложно и трудоемко. Связано это прежде всего с невозможностью использовать вертолетный транспорт и плохим состоянием дорог, вернее, полным их отсутствием на некоторых участках.

В качестве района, где планировалось проведение экскурсии, был выбран бассейн р. Кожым. Берега этой реки характеризуются хорошей обнаженностью. В живописных скальных выходах можно наблюдать породы практически всех систем палеозоя, за исключением кембрия. К тому же большинство разрезов к настоящему времени достаточно хорошо изучены геологами, в том числе сотрудниками нашего Института геологии. Все имеющиеся данные о возрасте и структурном положении разрезов были использованы при составлении путеводителя “Палеозой Приполярного Урала” (редакторы В. С. Цыганко, Т. М. Безносова, В. fi. Лукин). Для хозяйственного обеспечения намечаемой полевой экскурсии в институте был сформирован полевой экспедиционный отряд (начальник отряда Д. А. Груздев).

На предложение принять участие в полевой экскурсии откликнулись 11 человек, причем все — иностранцы: 4 человека из Испании (Изабель Мендез-Бедиа, Эсперанса Фернандез-Мартинес, Мария Поблет-Гарет и Педро Бускетс), 3 — из Франции (Бруно Мистьен, Бенуа Хьюбер, Миколай За-палски) и по одному человеку из Германии (Дитер Вайер), 16

Швейцарии (Йорн Гейстер), Канады (Пол Куппер) и flпонии (Исао Ниикава).

Пятого августа во второй половине дня все экскурсанты прибыли в Сыктывкар, где в течение нескольких часов знакомились с Институтом геологии и его музеем, вызвавшим неподдельное восхищение всех гостей. На следующий день поезд мчал их на север, где рано утром 7 августа в Инте их уже ждали два трехосных “Урала”.

Уже на первых километрах нашего северного “хайвея” гости поняли, что расслабляться во время езды не следует, и в салоне “вахтовки” держались за все, за что только можно было ухватиться. Преодолев почти 150 км сильно раскисшей после обильных дождей трассы, во второй половине дня мы благополучно прибыли в поставленный накануне палаточный лагерь в устье р. Балбанъю. Разместившись и пообедав, гости приступили к знакомству с рифогенными образованиями силура на левом берегу р. Кожым ниже устья р. Балбанъю. Относительно грубоководная постройка образована преимущественно цианеями, поэтому “улов” кораллистов был невелик: по одной колонии кораллов ругоз и табулят, а также мшанка.

После ужина отошедшие от тяжелого переезда гости спели несколько песен. На этом факте я хочу остановиться подробнее, так как среди приезжих большинство оказались любителями пения, к тому же обладателями хороших голосов. В этом отношении особо выделялись испанцы Изабель Мен-дес-Бедиа и Педро Бускетс, француз Бруно Мистьен и японский коллега Исао Ниикава. По их инициативе первая “спевка” состоялась еще в поезде. При этом, как оказалось, кроме своих песен гости знают и любят многие популярные русские песни. Так что песни сопровождали нашу полевую экскурсию практически на всем ее протяжении, включая автобусный переезд со станции “Микунь” до Сыктывкара по возвращении с поля.

На следующих день мы отправились вниз по р. Кожым знакомиться с отложениями ордовикской системы и нижнего силура. Известняки и доломиты этих стратонов образуют здесь живописные высокие скалы, среди которых особо следует отметить столбообразный останец под названием “Каменная баба”. В то же время характер выходов и стремительное течение реки существенно затрудняют детальное палеонтологическое исследование пород, поэтому гости высоко оценили все полученные нашими геологами к настоящему времени материалы по характеристике этого столь труднодоступного интервала палеозоя.

Первый ужин с видами на реки Кожым и Балбанъю

Пол Купер одной ногой на границе силурийской и девонской систем

На богатых ископаемой фауной силурийских отложениях

Второй день пребывания на р. Кожым завершился погрузкой на арендованные “Уралы” и переездом на новую стоянку в устье р. Сывъю. Туда мы планировали прибыть часов в 9—10 вечера. Однако погода и техника внесли в наши планы коррективы. В пути нам пришлось форсировать р. Лимбе-кою. Однако из-за высокой воды это удалось сделать только с третьей попытки, на что ушло более часа времени. Еще больше времени ушло на замену в темноте двух огромных колес ведущего “Урала”. В итоге мы прибыли на место новой стоянки под утро.

После кратковременного отдыха и завтрака состоялась экскурсия на вскрытые в обн. 236, ниже устья р. Сывъю, выходы верхнего силура и нижнего девона. Первые представлены падымейскими, сизимскими, целебейскими и устьсывъ-юскими слоями, а вторые — овинпармской и сотчемкыр-тинской свитами. По сравнению со слабо палеонтологически охарактеризованными разрезами в верхнем течении р. Ко-жым разрезы силура и девона в обн. 236 являются настоящими оазисами жизни, что особо отметили экскурсанты-палеонтологи. Дольше всего гости задержались на отмаркиро-ванной краской границе силурийской и девонской систем. Они подтвердили обоснованность ее проведения на этом уровне в данном разрезе.

Завершающий, четвертый день полевой экскурсии был посвящен знакомству с разрезами девонской системы, начиная с отложений пражского яруса, а также с разрезами тур-нейского и визейского ярусов нижнего карбона. Наибольший интерес экскурсанты проявили к отложениям франского и ви-зейского ярусов, заключающим многочисленные остатки аммоноидей. Во второй половине дня гости и часть организаторов экскурсии погрузились в “Урал” и отправились в Ко-жым-рудник, где через полчаса сели в поезд, идущий в Инту. Краткая передышка — и мы в скором поезде мчимся на юг. Утром прибыли на станцию “Микунь”. Нас встретило теплое и яркое солнце, которого так не хватало во время полевой экскурсии. Настроение у всех было приподнятое, и всю дорогу от Микуня до Сыктывкара в автобусе звучали песни.

В Сыктывкаре гости тепло попрощались с нами, поблагодарили за гостеприимство и в 13 часов вылетели в Петербург. Полевая экскурсия завершена.

В заключение следует отметить сотрудников Института геологии, труд которых способствовал успешному проведению экскурсии. Это В. fi. Лукин и Е. В. Антропова, которые все время поддерживали электронную связь с экскурсантами и активно участвовали в организации и проведении экс-

По кожымским дорогам все же лучше ехать, чем идти. Слева направо: Мария Поблеет-Гарет, Изабель Мендез-Бедиа, Пол Купер, Исао Ниикава

Они сделали все для успешного проведения полевой экскурсии курсии. Это Д. А. Груздев и члены его полевого отряда, организовавшие безупречное техническое обеспечение мероприятия, а также Д. Б. Соболев, участвовавший в проведении экскурсии на разрезы карбона. Высокой похвалы достойно поварское искусство Н. Н. Панюковой. Настоящим полевиком проявила себя наша молодая переводчица В. И. Ку-зиванова, работа которой во многом способствовала взаимопониманию с иностранными специалистами. Ну и, конечно, заслуживают благодарности водители “Уралов” — П. И. Ипатов и П. В. Бобок, в трудных условиях обеспечивавшие переброску всех участников полевой экскурсии.

К. г.-м. н. В. Цыганко