Геолого-петрофизические и минералого-петрографические исследования кимберлитовых пород

Автор: Зинчук Н. Н., Зинчук М. Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (79), 2025 года.

Бесплатный доступ

Известны три геолого-генетических типа коренных месторождений алмаза: магматический (кимберлитовый и лампроитовый), метаморфогенный и импактный. Проведено комплексное изучение геолого-петрофизических и петрографических особенностей кимберлитовых пород - главного поставщика алмазов. Верхние части слабоэродированных кимберлитовых трубок обычно венчаются кратерными постройками, переходящими вниз по разрезу в диатремы, которые на глубине переходят в дайки. Для кимберлитовых трубок характерны трехфазные разрезы (кратер, диатрема и корневая часть), отличающиеся текстурно-структурными и минералого-петрографическими свойствами. Установлено, что облик и состав разнофациальных кимберлитов (порфировые разности, автолитовые и кимберлитовые брекчии, туфы и туфобрекчии) во многом определяются вещественным составом вмещающих диатремы пород, степенью их постмагматических и гипергенных изменений. Мантийный материал в кимберлитах представлен ксенолитами ультраосновных, щёлочно-ультраосновных и основных пород и ксенозёрнами минералов из них - алмазом, пиропом, пикроильменитом, хромшпинелидом, оливином, клинопироксеном, ортопироксеном, флогопитом, реже - цирконом, апатитом, титаноклиногумитом и др. Мантийные ксенолиты в кимберлитовых трубках обычно отражают различные уровни мантии, являющиеся источником глубинного вещества, прошедшего разноплановые изменения при формировании диатрем. Для южной части Сибирской платформы характерны высокомагнезиальные гранатовые перидотиты и пироксениты. Для кимберлитовых диатрем северной части этого кратона в одних участках преобладают перидотиты, в других - эклогиты. Здесь отмечена повышенная роль безгранатовых перидотитов и гранат-пироксеновых пород, что не характерно для кимберлитов других платформ мира. Подчеркивается важность проведения анализа влияния различных мантийных пород на продуктивность кимберлитов. Полученные данные по типоморфным особенностям алмазов и их парагенетических спутников позволяют совершенствовать как сами критерии алмазоносности кимберлитовых пород, так и существенно влиять на выбор перспективных территорий и площадей для прогнозирования и поисков алмазных месторождений.

Кимберлиты, петрофизика, петрография, минералогия, типизация, классификация, прогнозирование и поиски алмазных месторождений

Короткий адрес: https://sciup.org/149148250

IDR: 149148250 | УДК: 552.323.6:553.81 | DOI: 10.19110/1994-5655-2025-3-5-26

Текст научной статьи Геолого-петрофизические и минералого-петрографические исследования кимберлитовых пород

В настоящее время известно три геолого-генетических типа коренных месторождений алмаза: магматический (кимберлитовый и лампроитовый), метаморфогенный и импактный. Из них главным коренным типом являются кимберлиты [1-9], установленные на всех древних платформах Земли, из которых добывается около 80 % природного алмазного сырья. Несмотря на широкое распространение кимберлитов (только на Сибирской, Африканской и Северо-Американской платформах их порядка 2500 проявлений) и наличию в десятой части из них признаков алмазоносности, промышленное значение имеют (т. е. являются месторождениями) менее 3 % тел [10–15]. По запасам алмазов и размерам месторождения разделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие, а по содержаниям – на уникально-, высоко-, средне- и низкоалмазоносные. Естественно, наиболее рентабельной является отработка верхних горизонтов выходящих на дневную поверхность уникальных и крупных месторождений. Коренные месторождения алмазов, связанные с кимберлитовыми трубками взрыва или диатремами, успешно эксплуатируются более 130 лет. Из них, а также из образованных за счет их кор выветривания (КВ) и образования россыпей за всю историю добычи извлечено более 690 т алмазов. Большинством исследователей признано, что алмаз кимберлитов кристаллизовался на большой глубине (порядка 150–200 км) в мантии Земли в области его стабильности (Р>45 ГПА, Т=950–1400 ºС) намного раньше образования кимберлитовых тел, т. е. алмаз в кимберлитах - ксеногенный минерал. Его источником являются дезинтегрированные мантийные породы - перидотиты и эклогиты, фрагменты которых вынесены кимберлитовой магмой в верхние слои литосферы [16–20]. Форма залегания алмазоносных кимберлитов – трубки и дайки, реже отмечаются силлы. Характерными особенностями кимберлитовых проявлений являются групповое расположение тел и приуроченность промышленно алмазоносных трубок к участкам древних платформ с кратонным основанием [21–25]. Несмотря на длительный период системного изучения кимберлитов, многие аспекты их геологии, генезиса и состава остаются нерешенными, недостаточно изученными или дискуссионными.

Материалы и методы

Кимберлиты представляют собой вулканические изверженные, недосыщенные кремнеземом, богатые летучими компонентами ультраосновные гибридные породы с повышенной щелочностью, содержащие мантийный и коровый материал в варьирующих количествах и соотношениях [26–32]. Основной формой проявления кимберлитов являются воронкообразные брекчиевые диатремы (трубки взрыва), верхние части которых венчаются кратерными постройками; на глубине (от 1000 до 2500 м от поверхности) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей зависит от величины «посткимберлитового» эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты только в отдельных трубках в силу большой глу- бины залегания и небольшой мощности даек (жил). Как наблюдается практически во всех провинциях, кимберлиты пространственно локализованы в пределах архейских и архейско-нижнепротерозойских ядер-кратонов, обладающих консолидированной корой, мощной и относительно жесткой литосферой и низкоградиентными тепловыми потоками [33-35]. В пределах таких площадей положение проявлений контролируется коровыми структурами, многие кимберлитовые поля связаны с разноранговыми дизъюнктивными нарушениями и структурными зонами. Мантийный материал представлен ксенолитами ультраосновных, щелочно-ультраосновных и основных пород и ксенозернами минералов из них – алмазом, пиропом, пикроильменитом, хромшпинелидом, оливином, клинопироксеном, ортопироксеном, флогопитом, редко – цирконом, апатитом, титанклиногумитом. Перечисленные минералы устойчивы в широком диапазоне РТ-условий: от стабильной кристаллизации алмаза до метастабильного состояния пиропа. Расплавленный мантийный материал раскристаллизован в условиях земной коры в виде мезостазиса, в состав которого входят выделения минералов второй генерации – оливин II, хромшпинелид II, ильменит II, флогопит II, а также монтичеллит, клинопироксен, рутил, перовскит и кальцит. Коровой составляющей кимберлитов является: а) ксеногенный материал пород, вмещающих кимберлиты; б) материал, перенесенный в кимберлиты из окружающей среды постмагматическими растворами. С минералогической точки зрения кимберлиты отвечают порфировым щелочным перидотитам [36–39], содержащим избыточный фенокристовый оливин (обычно замещенный серпентином или карбонатом) и флогопит в мелкозернистой основной массе, сложенной кальцитом, оливином (псевдоморфозами по нему) и флогопитом, иногда другими минералами. Особенно представительный материал получен в последнее 30-летие в связи с детальной разведкой и отработкой ряда важнейших коренных месторождений алмазов. В этот же период изучение вещественного состава кимберлитовых пород шагнуло от «стандартного» петрографо-минералогического и петрохимического изучения на новый качественный уровень в связи с появлением cовременных прецизионных методов исследования вещества (микрорентгеноспектральный, высокоразрешающие электронная микроскопия и рентгенография, изотопия, оптико-спектроскопический и рентгенофлуоресцентный анализы, ИК-спектроскопия и т. д.). Заметным вкладом в изучение минерального состава кимберлитов региона стало внедрение в практику регулярных лабораторно-аналитических работ рентгенофазового анализа [40–43], использование которого в течение 30 лет позволило вести успешную диагностику всего многообразия вторичных минералов, составляющих более 90 % объема пород. Исследования приобрели более разносторонний и углубленный характер. Наряду с этим, заметно повысило интерес к изучению коренных источников алмазов открытие трубок Накынского кимберлитового поля (НКП), проявивших признаки аномальности в минералого-геохимическом отношении, разведка глубоких горизонтов коренных месторождений алмазов и эксплуатация ряда уникальных диатрем, что обусловило появление громадного массива разнообразных первичных данных, которые получены и проанализированы в рамках проводимых тематических исследовательских работ.

Результаты и их обсуждение

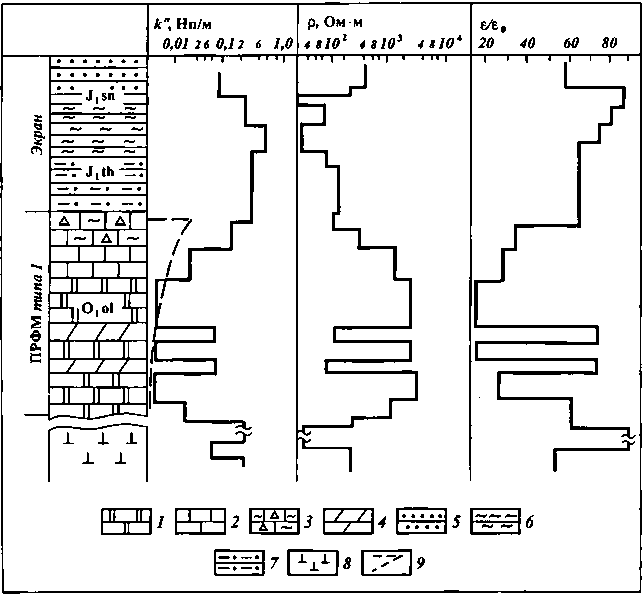

Диатремы кимберлитов характеризуются обычно cпецифическими физико-механическими [44–49], петрофизическими (рис. 1, 2) свойствами, многофазным строением с распространением пород не менее двух фаз внедрения: первой – гипабиссальной, представленной порфировыми кимберлитами (ПК), и второй – вулканической, сложенной разнообразными кимберлитовыми брекчиями (КБ), различающимися по алмазоносности. Важное значение имеет выявление различий между фазами внедрения по составу образований основной массы и индикаторных минералов кимберлитов – ИМК (пиропа, хромшпинелидов, пикроильменита), глубинных ксенолитов и петрогенных оксидов (SiO2, TiO2, FeO, MgO, CaO, K2O, Cr2O3). Актуальной составной частью научных исследований коренных месторождений алмазов является изучение парагенезисов ИМК и ксенолитов мантийных

Рисунок 1. Обобщающая петрорадиоволновая физическая модель (ПРФМ) типа 1 – экранированное анизотропное полупространство НКП: 1 – доломиты; 2 – известняки; 3 – измененные карбонатные породы; 4 – мергели; 5 – пески; 6 – аргиллиты и алевритистые глины; 7 – глинистые алевролиты; 8 – кимберлиты; 9 – условный контур кимберлитовой трубки.

Условные обозначения: к ʺ - коэффициент поглощения энергии электромагнитных волн; ρ – удельное электрическое сопротивление на постоянном токе; ε/εо – значения относительной диэлектрической проницаемости.

Figure 1. The summarising petro-radiowave physical model (PRPM) of type 1 – screened anisotropic half-space of the Nakyn kimberlite field: 1 – dolomites; 2 – limestones, 3 – modified carbonate rocks; 4 – marls; 5 – sands; 6 – argillites and aleurite-like clays; 7 – clay aleurolites; 8 – kimberlites; 9 – conditional contour of kimberlite pipe.

Symbols: к ʺ – energy absorption coefficient of electromagnetic waves; ρ – direct-current specific electric resistance; ε/εo – relative permittivity values.

пород, а также широкого спектра вторичных минералов, количество которых составляет порядка 80, что в итоге способствует решению ряда теоретических и практических вопросов. К главным особенностям кимберлитовых диатрем можно отнести: отсутствие больших объемов вытесненных пород и плутонических комплексов; специфика петрографо-минералогических и петрогеохимических признаков (относительно других ультраосновных пород); преимущественно морковкообразная форма (типа перевернутого конуса); спектр вулканических образований, характеризующих трехфациальный разрез (кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и отличающихся между собой; насыщенность летучими при высокой доле CO2; относительно низкотемпературный характер доминирующей части кимберлитовых минералов; присутствие слабораскристаллизованных участков и другие признаки быстрого внедрения; наличие ксенолитов мантийных, коровых и вмещающих пород, при наиболее угловатой форме последних; присутствие алмазов; примеры перехода диатрем в дайки; признаки взрывного генезиса; наличие дотрубочных, синтрубочных и посттрубочных даек; отсутствие термометаморфизма; широкие качественно-количественные вариации минерального состава между сообществами тел и отдельно взятыми проявлениями.

Петрографическая классификация кимберлитов была и остается одним из наиболее дискуссионных разделов в проблеме изучения этих своеобразных пород. Не ставя своей целью проводить в данной работе критический анализ этого направления, следует все же отметить, что основным недостатком существующих принципов классификации, по нашему мнению, является использование генетического подхода во многих из них, что само по себе включает много спорных элементов с учетом различной трактовки происхождения. С нашей точки зрения, наиболее аргументированными с петрографических позиций являются классификации кимберлитов, разработанные отечественными учеными [50–54]. К общепризнанным позициям следует отнести выделение основных текстурных типов пород – массивных (порфировых) и брекчиевых или брекчи-рованных (эруптивные брекчии) кимберлитов. В порфировых кимберлитах (ПК) гипабиссальной или субвулканической фации порфировое строение определяется вкрапленниками оливина или псевдоморфозами по ним, а основной массой служит микрозернистая или скрытокристаллическая серпентин-карбонатная смесь с микролитами оливина, монтичеллита, перовскита, флогопита, апатита, ильменита и магнетита, при обычном

'о .of

Скв.24/87 (460-470 м )

Скв.16/138 (360-500 м)

Скв.16/32 (220-280 м)

Скв.168 (119-266 м)

Скв.12 (260-340 м )

Скв.36/16

(67-168 м)

Ро 76-200

С 2,20-2,53

К 22-49

Скв.16/150 (142-295 м)

Скв.7 (122-283 м)

Х,ЛГ5сд. СИ vPPZ2

о I 6

€3mrh ро, Ом м

400 300 200 100 0

5000 3000 1000 100 0

—।—।—т—r—r^h—।— у, Зиsn ^ J,uk-J|tn ро 70-180

а 2,40-2,53

К 22-49

PJ3-70 а 2,42-2,59 X 300-2400

pv 220-280

О 2,29-2,40

X 16-42

Р „36-60

С 2,30-2,60

X 8-30

ро6О-14О С 2,40-2,60 X 400-5300

р0 20-90 а 2,31-2,50 X 20-40

р0 150-210

<3 2,26-2,33

X 26-34

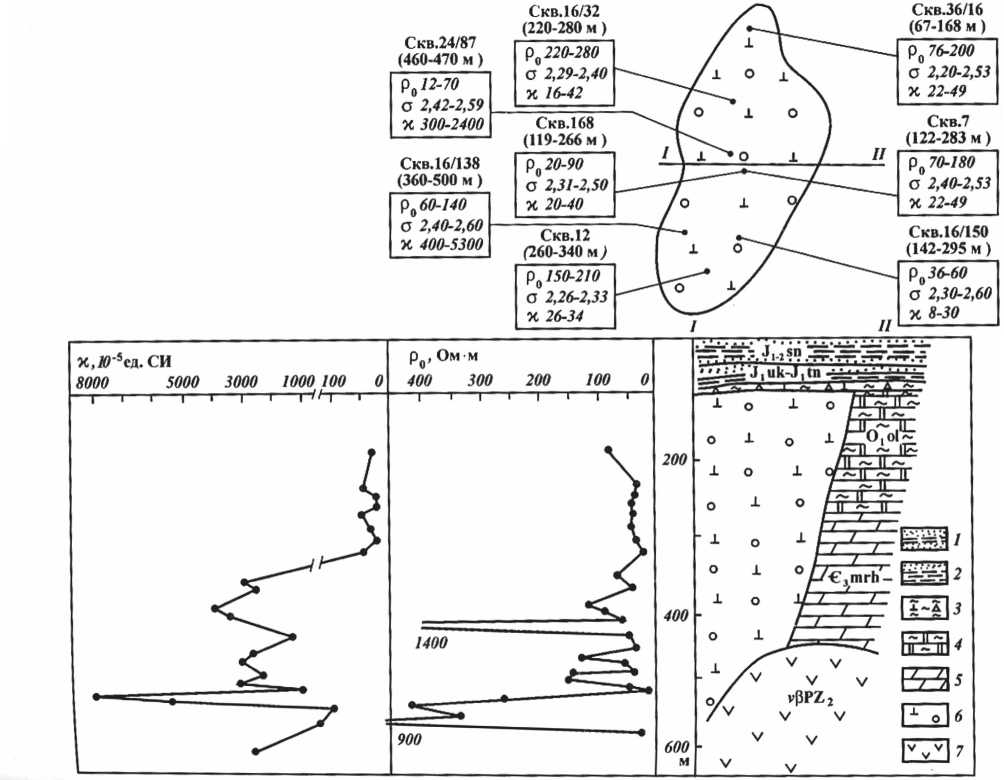

Рисунок 2. Параметрическая петрорадиоволновая физико-геологическая модель кимберлитовой трубки Нюрбинская: 1–3 – перекрывающие породы мезозоя: 1 –аргиллиты, алевролиты и песчаники сунтарской свиты; 2 – песчаники, алевролиты тюнгской и укугутской свит (нерасчлененные); 3 – карбонатные глины со щебнем доломитов, кимберлитов, интенсивно выветрелые средне-верхнетриасовые алевролиты; 4–5 – вмещающие породы: 4 – доломиты с прослоями плоскогалечных конгломератов, известняков и алевролитов олдондинской свиты; 5 – известняки, мергели, доломиты с прослоями песчаников и аргиллитов мархинской свиты; 6 – автолитовые кимберлитовые брекчии; 7 – базитовая интрузия щелочного состава, внедрившаяся в кимберлитовое тело. Распределение удельного электрического сопротивления на постоянном токе (ρо) и магнитной восприимчивости (х) кимберлитов приведены по разведочной скважине 16/138.

Figure 2. Parametric petro-radiowave physical-geological model of the Nyurbinskaya kimberlite pipe: 1–3 – overlying rocks of the Mezozoic: 1 – mudstones, siltstones and sandstones of the Suntarskaya suite; 2 – sandstones, siltstones of the Tyungskaya and Ukugutskaya suites (undifferentiated); 3 – carbonate clays with broken dolomites, kimberlites, intensely weathered Middle and Upper Triassic siltstones; 4–5 – host rocks: 4 – dolomites with interlayers of flatpebble conglomerates, limestones and siltstones of the Oldondinskaya suite; 5 – limestones, marls, dolomites with interlayers of sandstones and argillites of the Markhinskaya suite; 6 – autolyte kimberlite breccia; 7 – basite intrusion of alkaline composition, embedded into the kimberlite body. The distribution of direct-current specific electrical resistance (ρо) and kimberlite magnetic susceptibility (х) is given for the exploration well 16/138.

присутствии акцессорных вкрапленников пиропов, хромитов, пикроильменитов и пироксенов. В основу выделения структурных разновидностей этого типа кимберлитов положены особенности строения (форма, величина, содержание, характер распределения породообразующих вкрапленников) и количественные соотношения микролитов и серпентин-карбонатных образований в основной массе. Примечательно выделение двух (а иногда и трех) генераций оливина и флогопита, а в основной массе пород фиксируется варьирующее количество мелких (до пылевидных) выделений магнетита, кристалликов перовскита, апатита, вторичной слюды, кальцита и сульфидов. Для разделения породообразующих минералов-вкрапленников по стадиям (генерациям) кристаллизации используются размеры и морфологические особенности: собственно кимберлитовому этапу кристаллизации отвечают относи- тельно мелкие (до 1–2 мм) кристаллы второй генерации с отчетливо выраженной кристаллографической огранкой, а первая (протокимберлитовая) генерация представлена обломочными выделениями, крупнее указанных размеров. Необходимо отметить, что ПК свойственно относительно равномерное распределение минералов-вкрапленников, а также рудных минералов и перовскита на фоне кар-бонат-серпентиновой основной массы. Иногда в дайках или корневых зонах диатрем проявляется сегрегационная структура (шаровидные сегрегационные кимберлиты корневых зон), которая описана в литературе [55–59] при характеристике вскрытых шахтами корневых зон кимберлитовых трубок (Премьер и др.). В этих породах кристаллизация силикатов и оксидов происходила как сегрегация различных по величине капель, что могло происходить в гипабиссальной среде.

Проявление брекчиевой текстуры и наличие заметного (более 7–10 объем.%) количества обломков пород рамы (чехла и фундамента) и макрокристов мантийных минералов служат признаком эруптивно-обломочных пород и являются основанием для выделения эруптивных кимберлитовых брекчий (ЭКБ) или просто кимберлитовых брекчий – КБ (или брекчий с массивной текстурой цемента [60–64]). Наличие в последних макро- или микровключений «кимберлит в кимберлите» (автолитов) позволяет выделять группу автолитовых кимберлитовых брекчий (АКБ). Кроме автолитов примечательны спорадически встречающиеся такситовые текстурные неоднородности в кимберлитах (атакситы и эвтакситы), которые могли возникать [65–69] в расплаве вследствие неравномерного распределения в нем воды. Следовательно, в ПК неоднородного строения можно наблюдать эвтакситовую и атак-ситовую текстуры, а среди ЭКБ, наряду с автолитовой, можно выделить атакситовую и эвтакситовую текстурные разновидности. В отдельных диатремах СП диагностирован также в незначительном количестве [70–72] монтичеллитовый кимберлит. По размеру обломков КБ разделяются на крупно-, средне- и мелкообломочные, а по характеру кимберлита-цемента выделяются порфировая, кластопорфировая, автолитовая (или лавокластическая) и литокристаллокластическая (лавокристаллокластическая) структуры. Упомянутые выше петрографические типы кимберлитов двух фациальных групп являются общепризнанными. Они лежат в основе геолого-технологической типизации разведуемых блоков месторождений и особых возражений, кроме применения или не применения вулканологической терминологии, не вызывают. Гораздо больше дискуссионных вопросов связано с диагностикой и классификацией кимберлитовых пород кратерной части (трубки Юбилейная, Краснопресненская, имени Одинцова на СП). Примечательно, что выделение самих кратеров как морфологических элементов признается как несомненный факт, а наименование заполняющих кратеры отмеченных трубок пород нашло несколько вариантов, среди которых основными являются флюидизаты [20–23]. К кратерным образованиям целесообразно применять терминологию и классификацию вулканических пород [53–55] с выделением эксплозивно-обломочной, осадочно-вулканокластической, вулканогенно-осадочной и осадочно-кластической групп пород. Правомочность этого была подтверждена нами при изучении кимберлитовых диатрем северо-востока Анголы [5–8]. Группа эксплозивно-обломочных пород представлена: а) туфами и ту-фобрекчиями, состоящими из кластического материала кимберлитов без существенных примесей; б) ксенотуфами и ксенотуфобрекчиями, содержащими примесь обломков чуждых пород разной размерности в количестве менее 50 %. Туфобрекчии – брекчиевые кимберлитовые породы, образованные в результате уплотнения и цементации неотсортированного грубообломочного рыхлого угловатого или слабо окатанного вулканокластического материала, погруженного в более мелкозернистый туфовый цемент. Туфы образуются из твердых продуктов кимберлитовых извержений и фрагментов вмещающей среды, впо- следствии уплотненных и сцементированных. Породы разделяются по размеру доминирующих обломков на: грубообломочные (агломератовые), крупнообломочные (псефитовые), среднеобломочные (псаммитовые), тонкообломочные (алевритовые), а по характеру обломков – на литокластические (из обломков пород), кристаллокластические (из кристаллов и их обломков), встречающиеся редко, и смешанные кристаллолитокластические, наиболее распространенные. Диагностика и, как следствие, выделение кимберлитовых туфов (и туффизитов) не всегда просты – наиболее надежным признаком их распознавания являются наличие горизонтальной слоистости и геологическое положение. Туфы обычно имеют ограниченное распространение, но в слабо эродированных полях, характерных для провинции Лунда Норте в северо-восточной части Анголы, они входят в виде отдельных слоев в состав горизонтально залегающих вулканогенно-осадочных толщ кимберлитового состава или фрагментов туфовых воротников по обрамлению кратеров и, по нашему мнению, их принадлежность к кимберлитовым туфам несомненна. В ряде случаев, при наблюдении резких контактов с другими породами, их правильней было бы назвать туффизитами – интрузивными туфами. Иногда интенсивная гидротермальная цементация пород придает породам облик кимберлитовых брекчий и на принадлежность к туфам могут указывать слоистые текстуры и хлорит-ги-дрослюдистый характер цемента. В отдельных образцах эксплозивно-обломочных пород, в отличие от автолитов, содержащих то или иное количество фенокристаллов и микролитов оливина и флогопита, отмечаются округлые кимберлитовые включения афировых и спорадофиро-вых кимберлитов с серпентин-карбонатным базисом, которые схожи с бомбами и лапиллями (гипобомбами), так как состоят в основном из аповитрофирового материала. Подобные породы отмечены в разрезах верхних частей трубок Анголы и отнесены к кимберлитовым туфобрекчи-ям. При нахождении данной разновидности кимберлитов в диатремовой фации или в составе пластических инъекционных даек их следует относить к туффизитам. Здесь следует согласиться с имеющимися мнениями [23–26], что данные породы образовались в процессе взрывов магмы в подводящем канале ниже дневной поверхности. Очевидно, что такие разновидности являются полигенными. Осадочно-вулканокластические породы наименее распространены в кимберлитовых постройках и представлены туффитами. Последние, наряду с выброшенным при извержении пирокластическим кимберлитовым материалом, в отличие от ксенотуфов и ксенотуфобрекчий, содержат [28–32] примесь не гетерогенных обломков, а только осадочных (вмещающих) пород в количестве менее 50 % (пирокластического материала – 50–90 %). Эта разновидность кимберлитовых пород по текстурно-структурным и другим особенностям ничем не отличается от туффитов других вулканических формаций: по размеру пирокластического материала выделяются псефитовые, псаммитовые, алевритовые и пелитовые разновидности. Цемент может быть карбонатным, монтмориллонитовым, хлоритовым, хлорит-гидрослюдистым и т. д.

В группу вулканогенно-осадочных пород входят вул-канокласто-осадочные, тефроидные и вулкано-терригенные образования с содержанием осадочного материала более 50 %. Из этих трех типов среди кимберлитовых пород пока реально можно выделить только вулкано-класто-осадочные, в которых кимберлитовый материал (40–20 % и менее) присутствует в виде обломков брекчий, автолитов, зерен минералов-спутников и т. п., а также трудно диагностируемые вулкано-терригенные породы. Среди первых по размерам и характеру обломочного материала выделяют [33–35] туфоконгломераты, туфограве-литы, туфопесчаники, туфоалевролиты. Вулкано-терригенные породы состоят из окатанных и отсортированных обломков вулканических пород, образующихся за счет разрушения вулканитов. Они не синхронны извержению и накапливаются после нивелировки вулканической постройки при разрушении вулканических пород жерла (кратера) или тефроидов, с их перекрытием. Тефроидные породы кимберлитовой природы пока не обнаружены, но они предусмотрены в классификации, так как их выбросы, сцементированные гидрохимическим веществом, могут служить прототипом кимберлитовых туфов и туфобрек-чий, сохранившихся в отрицательных формах рельефа на различном расстоянии от диатрем. Вулкано-терригенные породы по существу являются одной из генетических разновидностей россыпей ближнего сноса с характерными для них признаками. Среди таковых особое значение имеют прямая и обратная микроцикличность, где наиболее продуктивными будут грубообломочные образования в первом случае. В связи с очень быстрой дезинтеграцией кимберлитов в экзогенных условиях и обычной эродиро-ванностью наземных и верхних частей кимберлитовых вулканов, в большинстве известных кимберлитовых провинций вулкано-терригенные отложения перемыты или подвергнуты глубоким изменениям в КВ и поэтому трудно распознаваемы. Представляется целесообразным к этой группе пород относить и туфобрекчии со слоистыми текстурами. Последнюю группу (осадочно-кластических образований) представляют синхронные и несинхронные вулканизму образования, сформировавшиеся преимущественно после предыдущих пяти групп и включают спектр разнофациальных осадочных отложений с различной гранулометрией частиц. Большинство из них выделяются под названием «эпикластические отложения», которые включают спектр осадочных образований с содержанием кимберлитового материала менее 1–2 % (например, песчаники с примесью кимберлитового материала), гетеролито-вые брекчии с содержанием кимберлитового материала менее 1–2 %, состоящие из обломков пород геологического разреза района. В завершение петрографической систематики кимберлитовых пород следует отметить их типизацию на основании роли слюды, по количеству которой кимберлиты разделяются на два минералогических типа: базальтоидный и слюдяной (лампрофировый) с последующим выделением в каждом типе отмеченных выше текстурных разновидностей – массивных (порфировых) кимберлитов, кимберлитовых брекчий, туфов и туфобрекчий. Указанным двум типам кимберлитов отвечают, в принци- пе, две группы кимберлитов, выделяемых на Африканской платформе, – I и II соответственно. Анализируя распределение отмеченного спектра кимберлитовых пород в объеме диатрем CП видно, что пирокластические кимберлитовые туфы и туфобрекчии слагают верхние части кратеров, образуя тела мощностью от 30–35 м (трубка Одинцова) до 230–250 м (трубка Юбилейная). В последнем случае толща пирокластических образований была нарушена более поздней фазой внедрения АКБ. Эпикластический туфогенный кимберлитовый материал достоверно установлен [1–5] в кровле кратера трубки Краснопресненская в виде прослоев и линз в терригенных породах тегерюкской свиты нижнего карбона.

В промышленных месторождениях алмазов АКБ характеризуется [36–39] наибольшей продуктивностью (трубки Мир, Интернациональная, Ботуобинская, Нюрбинская, Айхал, Юбилейная, Удачная и др.) по сравнению с ПК гипабиссальной фазы, а в средне- и низкоалмазоносных трубках наблюдается обратная закономерность (трубки Заполярная, Комсомольская-Магнитная, Дальняя, Искорка и др.). По характеру взаимоотношений субвулканической (гипабиссальной) и вулканической фаз заполнения диатрем в пределах кимберлитовых полей CП можно выделить [50–52] три группы трубок: 1) кимберлитовые тела, где ПК субвулканической фазы образуют самостоятельные рудные столбы, при примерных объемных соотношениях с АКБ вулканической фазы 1:1 (трубки Заполярная, Байтахская и др.), 1:2 (Дальняя, Сытыканская, Молодость и др.), 1:4 (Юбилейная, Ботуобинская, Удачная), 1:10 (Комсомольская, Геофизическая и др.); 2) трубки, в которых ПК присутствует в АКБ в виде многочисленных обломков и отдельных крупных (десятки метров) блоков, не образуя рудных столбов (трубки Краснопресненская, Кылах-ская, Восток, Мир, Нюрбинская и др.), а объемная доля порфирового кимберлита относительно АКБ варьирует от 1:30 до 1:100; 3) кимберлитовые тела, где ПК присутствуют в КБ в виде многочисленных мелких обломков (трубки им. 325 лет Якутии, Мархинская, Заря, Маршрутная, Ленинградская, Зарница, Якутская, Долгожданная и др.). Промышленные содержания алмазов фиксируются в трубках первой и второй групп, а третья группа представляет низкоалмазоносные кимберлитовые трубки. Необходимо отметить важность оптико-микроскопического изучения основной массы кимберлитовых пород, что позволяет детализировать минералогические особенности и показатели эволюции выделяемых типов и разновидностей кимберлитов. В процессе таких исследований выделены монтичеллитсодержащие кимберлиты центральных районов провинции (трубки Удачная Восточная, Дальняя, диатремы Верхне-Мунского поля-ВМКП и др.), которые являются алмазоносными, в том числе промышленно значимыми. Монтичеллит – характерный минерал для многих среднепалеозойских кимберлитовых тел CП и его распространенность в них, прежде всего, определяется степенью вторичного преобразования пород. Монтичеллиты из кимберлитовых тел северных и южных полей широко перекрываются по составу. С другой стороны, в пределах одной сложнопостроенной кимберлитовой трубки (напри- мер, Удачная-Восточная) монтичеллиты в кимберлитах отдельных фаз внедрения могут резко отличаться по геохимии микроэлементов и составу. Высокомагнезиаль-ные монтичеллиты (Mg/(Mg+Fe)=92–97 %) из кимберлитов (трубки Дальняя, Новинка и др.) имеют метасоматический генезис. Среди достаточно широкого спектра кимберлитовых и комагматичных им пород СП слюдяные кимберлиты с диопсидом в основной массе встречаются реже, чем монтичеллитовые разновидности пород. Отдельные тела, сложенные подобными породами, наиболее распространены в северной части СП, а в южной подобные образования встречаются в виде отдельных обломков в диатремах (Удачная, Сытыканская, Юбилейная, Таежная) и слагают небольшие по размеру трубки или отдельные фазы в них (трубки Загадочная, Буковинская).

Типизация кимберлитов промышленно алмазоносных полей по петрографо-минералогическим и геохимическим признакам с выделением монтичеллитовых и ди-опсид-флогопит-оливиновых разновидностей позволила проследить в общем виде эволюцию родоначальных кимберлитовых расплавов от периода, предшествовавшего образованию диатрем, до заключительного этапа, связанного с образованием внутритрубочных жил и инъекций. На начальном субвулканическом этапе формирования южных кимберлитовых полей происходило формирование даек, затем – штоков, реже – образование отдельных трубочных тел, выполненных породами, которые мы обычно наблюдаем в виде обломков слюдяных кимберлитов. Исходя из состава этих кимберлитов и минералов, их слагающих, видно, что первые порции расплава были обогащены [4043] кремнием, титаном, алюминием, щелочами, железом и обеднены магнием. В соответствии с этим, образованные породы по ряду особенностей (в частности, присутствию в них высокотитанистых флогопитов и титанистых диопсидов) конвергентны лампрофирам или оливиновым лампроитам. Присутствие в расплаве достаточного количества щелочей, воды и кремнезема способствовало массовой кристаллизации флогопита, в результате чего кристаллизующиеся на заключительных стадиях рудные минералы обеднены алюминием, содержание глинозема в них не превышает 0,6 %. Дальнейшая эволюция расплава связана с накоплением летучих и кальция и формированием кимберлитов дотрубочных жил, штоков и разновидностей кимберлитовых брекчий. Крупнейшая трубка СП – Юбилейная – является уникальным кимберлитовым телом и в геологическом отношении: она характеризуется полным набором морфологических элементов - подводящей дайковой корневой системой, диатремой и кратерным чашеобразным расширением. В пределах ее восточной части выделены три самостоятельные фазы образования кимберлитов (крупнопорфировый, дейтеропорфировый кимберлит и брекчия расщепления), отличающиеся между собой по текстурно-структурным, минералого-геохимическим признакам и алмазоносности. По контактовым взаимоотношениям между выделенными фазами кимберлитов установлена их последовательность формирования. На начальном субвулканическом этапе, предшествующем образованию трубки, происходило формирование дайковых кимберлитовых тел, сложенных слюдистым крупнопорфировым кимберлитом, конвергентным по ряду вещественных признаков лампрофирам или оливиновым лампро-итам. Дальнейшая эволюция кимберлитового расплава, связанная с процессами фракционной кристаллизации, флюидно-магматической дифференциации, а также захватом расплавом коровых и осадочных пород, привели к образованию различных брекчиевых кимберлитовых пород.

Выявлено своеобразие вещественного состава кимберлитов трубки Загадочная Далдынского поля (ДКП), которое заключается [44–46] в следующих особенностях: 1) значительном количестве гроспидитов, дистеновых эклогитов и практически полном отсутствии ультраос-новных включений в породе; 2) резком преобладании граната (главным образом, эклогитового парагенезиса) и хромита над пикроильменитом, который характеризуется повышенными концентрациями Cr2O3 и MgO; 3) высоком содержании в породе клинопироксена, образующего по составу широкий ряд от хромдиопсидов до кальциевых диопсидов; 4) прямой зональности вкрапленников флогопита, по характеру аналогичной с зональностью таковых из лампроитов; 5) ярко выраженной индивидуальности по содержанию микроэлементов (особенно некогерентных и радиоактивных). По минералого-петрографическим и геохимическим особенностям кимберлит трубки Загадочная проявляет сходство с оливин-флогопитовыми лампроитами, а также слюдяными кимберлитами, встречающимися в виде обломков в ряде других трубок (Удачная, Сытыканская и др.).

Сопоставление химических составов кимберлитов НКП с петрохимическими типами кимберлитов СП по данным факторного анализа показывает, что кимберлиты этого региона в целом относятся к магнезиальным и кальцит-магнезиальным типам. При этом, наиболее кар-бонатизированными являются кимберлиты трубки Нюр-бинская. Следует отметить, что, несмотря на присутствие в переменных количествах флогопита в кимберлитовых брекчиях и порфировых кимберлитах НКП, они не попадают в поле типичных слюдяных петрохимических типов кимберлитов трубок Загадочная, Юбилейная, Удачная. Для кимберлитов НКП характерны низкие содержания оксидно-рудных минералов и очень редкая встречаемость перовскита.

С ранним этапом проявления кимберлитового магматизма в ДКП связано формирование жильных тел, выполненных слюдяным кимберлитом с пироксеновой основной массой и кальцитовым кимберлитом, содержащим переменное количество флогопита. Вслед за кимберлитовыми жилами, часто наблюдаемыми в трубках, образовались штокообразные тела, сложенные монтичеллитовым массивным кимберлитом и слюдистой разновидностью, близкой по вещественному составу кальцитовому кимберлиту жил. Особенности внутреннего строения многофазных трубок свидетельствуют о том, что многие кимберлитовые жилы и дайки являлись «слепыми» и образовались на значительных глубинах от дневной поверхности. Принимая во внимание вышеуказанные данные, а также последовательность формирования разнообразных по вещественному составу кимберлитов во многих многофазных трубках ДКП, можно предполагать проявление не менее двух этапов кимберлитового магматизма в пределах рассматриваемого района. Проявление основного объема кимберлитового материала в виде образования отдельных трубок, жил или самостоятельных фаз кимберлитов в уже сформировавшихся диатремах происходило во второй этап кимберлитового магматизма. Разница по возрасту отдельных фаз внедрения внутри одной трубки, по геологическим наблюдениям и радиологическим данным, может достигать 15–20 млн лет. Установленные типы кимберлитов и комагматичные им породы многофазных трубок резко отличаются между собой по количеству, соотношению и типохимизму протоминералов, а также по алмазоносности (содержанию, типоморфизму крупных и мелких кристаллов).

Весьма важный составной компонент кимберлитов – это ксенолиты мантийных пород, которые являются главнейшим источником информации о составе глубинных зон Земли и играют определяющую роль для расшифровки процессов кимберлито- и алмазообразования. К настоящему времени усилиями многих исследователей наработан обширный фактический материал по вещественному составу распространенных мантийных парагенезисов, выносимых кимберлитами к поверхности в виде глубинных ксенолитов, прежде всего, по их геохимии и составу породообразующих минералов. В значительно меньшей степени проводились изотопно-геохимические исследования, которые, тем не менее, дали важнейшие результаты относительно возраста мантийных пород и особенностей двух главных процессов в глубинах Земли – мантийного метасоматоза и частичного плавления мантийных субстратов, приводящих к появлению проторасплавов, кристаллизующихся затем в виде широкого спектра алмазоносных кимберлитов и родственных пород. Глубинные ксенолиты в кимберлитах представляют три семейства пород [46–48]: ультраосновные, основные и промежуточные при заметном преобладании в большинстве трубок первых, включающих дуниты (гранат+ оливин+шпинель±ал-маз), верлиты (гранат+оливин+клинопироксен+шпинель), гарцбургиты (гранат+оливин+ ортопироксен±алмаз), лерцолиты (гранат+оливин+клинопироксен+ ортопирок-сен+шпинель), ильменитовые перидотиты (гранат+оли-вин+ильменит+ортопироксен±клинопироксен± флогопит), вебстериты (гранат± клинопироксен+ ортопироксен). По текстурно-структурным признакам они подразделяются на равномерно-зернистые (крупно- и среднезернистые гранобластовые или пойкилобластовые [43–45], и порфировые (порфировидные). На основании всестороннего изучения ультраосновных нодулей их разделяют на две группы: магнезиальные и магнезиально-железистые. Последняя группа объединяет ильменитсодержащие разновидности. Основные породы в ксенолитах представлены магнезиально-железистыми, магнезиальными (нередко с энстатитом), дистеновыми и корундовыми эклогитами, гроспидитами. Иногда [49–51] акцентируется внимание на особую роль гранатов и пироксенов при анализе осо- бенностей состава минералов перидотитов, что вызвано равновесием между ними в зависимости от температуры и давления. Среди гранатсодержащих ксенолитов ультраосновного состава этими исследователями выделяются следующие ассоциации: 1) пироп+оливин, 2) пироп+ оливин+энстатит, 3) пироп+оливин+ энстатит+диопсид, 4) пироп+оливин+диопсид, 5) пироп+энстатит+диопсид, 6) пироп +диопсид при наличии акцессорных шпине-лидов в большинстве ассоциаций и наиболее широком распространении третьей ассоциации с вариациями компонентов, а также пятой ассоциации. Перечисленные ассоциации устойчивы в широком диапазоне температур и давлений и охватывают графит-пироповую и алмаз-пи-роповую фации глубинности в соответствии с фазовой границей графит-алмаз [7–9]. Алмаз-пироповая фация включает алмазсодержащие и потенциально алмазоносные (по составу минералов идентичные алмазоносным) минеральные ассоциации: дуниты, верлиты, гарцбургиты и лерцолиты, а также гранатовые пироксениты и ильменитовые перидотиты. Примечательно, что, несмотря на меньшую распространенность эклогитовых ксенолитов, их находки с алмазами более часты, чем перидотитовые. Данные по предельному содержанию хромовой компоненты и примеси натрия в гранатах, а калия в пироксенах – из парагенезисов алмаз-пироповой фации глубинности, указывают на их кристаллизацию при давлениях от 45–50 до 60–70 кбар [53–55], что отвечает глубинам 150–230 км.

Анализ распределения мантийных нодулей в кимберлитах СП показывает, что для южной части региона примечательны высокомагнезиальные гранатовые перидотиты и пироксениты, которые определяют специфику всей популяции мантийных ксенолитов в трубке Мир. Преобладающие здесь гранатовые перидотиты представлены типичными для кимберлитов двупироксеновыми парагенезисами, довольно сильно истощенными магмофильными компонентами. Среди пироксенитов также преобладают двупироксеновые парагенезисы, преимущественно вебстериты. Редкие гранатовые клинопироксениты сходны с эклогитами по минеральному составу, но отличаются от них высокой магнезиальностью и повышенной хромистостью силикатов, наряду с низким содержанием жадеитовой молекулы в клинопироксенах. Наиболее глубинные породы в пределах Мирнинского кимберлитового поля (МКП) представлены катаклазированными гранатовыми перидотитами; к ним по глубинности, вероятно, близки ильменит-гранатовые верлиты с порфирокластическими структурами, а также дискретные нодули (мегакристы) низкохромистой серии (титановая ассоциация вкрапленников). Тенденция обогащения титаном и железом характеризует процессы мантийного Fe-Ti метасоматоза у нижней кромки литосферы. В поле стабильности алмаза, вероятно, могут быть распространены мегакристалличе-ские алмазоносные дунит-гарцбургиты (в трубке Мир их находки пока редки), а также алмазоносные эклогиты и пироксениты. Над уровнем алмазосодержащих пород залегают недеформированные гранатовые перидотиты, переслаивающиеся с пестрыми по составу гранатовыми пироксенитами. Эта наиболее широко распространенная в трубке группа пород была равновесна в поле устойчивости графита, при относительно низких температурах. Наименее глубинный мантийный слой в трубке Мир представлен шпинелевыми и переходными гранатизированными шпинелевыми перидотитами и пироксенитами. В трубке Удачная мантийные нодули представлены широким спектром пород, наиболее глубинными среди которых являются деплетированные в архейское время мегакристалли-ческие перидотиты, которые, вероятнее всего, являются материнскими для абсолютного большинства (более 90 %) алмазов этого региона [27–31]. В целом в кимберлитах данной диатремы, аналогично трубкам Мир и Сытыкан-ская, отмечены практически все известные в кимберлитах СП разновидности ультраосновных и основных пород, но преобладающими являются [32–36] гранатовые лерцолиты порфиробластовые деформированные (более 39 % всех мантийных ксенолитов) и гранатовые лерцолиты (21 %). В трубке Сытыканская (Алакит-Мархинское поле – АМКП), как и в диатреме Мир, доминируют гранатовые лерцолиты, при значительной доле (15,3 %) шпинелевых лерцолитов [37–39]. Здесь же несколько выше (более 5 %) встречаемость эклогитов, ильменитовых перидотитов и ильменит-гранатовых перидотитов.

Мантийный разрез северной части провинции можно охарактеризовать по ксенолитам в кимберлитовой трубке Обнаженная – одной из наиболее богатых включениями глубинных пород, содержание которых достигает 2,5 об.% [40–43]. В трубке выделяются два небольших участка, насыщенные нодулями, причем в одном из них преобладают перидотиты, а в другом – эклогиты. Отмечаются повышенные содержания безгранатовых перидотитов и разнообразных гранат-пироксеновых пород. Встречаются также своеобразные гранатовые пироксениты, переходные по содержанию оливина от эклогита к перидотиту, часто отмечаются пироксениты и перидотиты с развитием граната вокруг зерен хромшпинелида. Отличие мантийного материала трубки Обнаженная от такового большинства других трубок СП, в которых гранатовые перидотиты резко преобладают над всеми остальными разновидностями глубинных нодулей, состоит в большом содержании гранатовых пироксенитов (38 %) и эклогитов (26 %). В трубке Обнаженная менее одной шестой глубинных нодулей приходится [51–54] на породы, образовавшиеся при умеренных давлениях шпинелевой фации, дуниты, перидотиты (лерцолиты, гарцбургиты) – около 3 % и пироксениты (эн-статититы и вебстериты) – около 4 %, флогопитовые пи-роксениты и слюдиты, глиммериты, слюдистые перидотиты – около 8 %. К породам, сформировавшимся при более высоких давлениях, в зоне устойчивости пиропового граната, относятся гранатовые лерцолиты (9 %), пироксениты (40), эклогиты (13), ильменитсодержащие слюдиты, перидотиты и пироксениты (4), а также гранатизированные перидотиты и пироксениты, количество которых достигает 10 %. Общий спектр мантийных нодулей охватывает различные минеральные фации разреза верхней мантии, имеющие различные термодинамические характеристики.

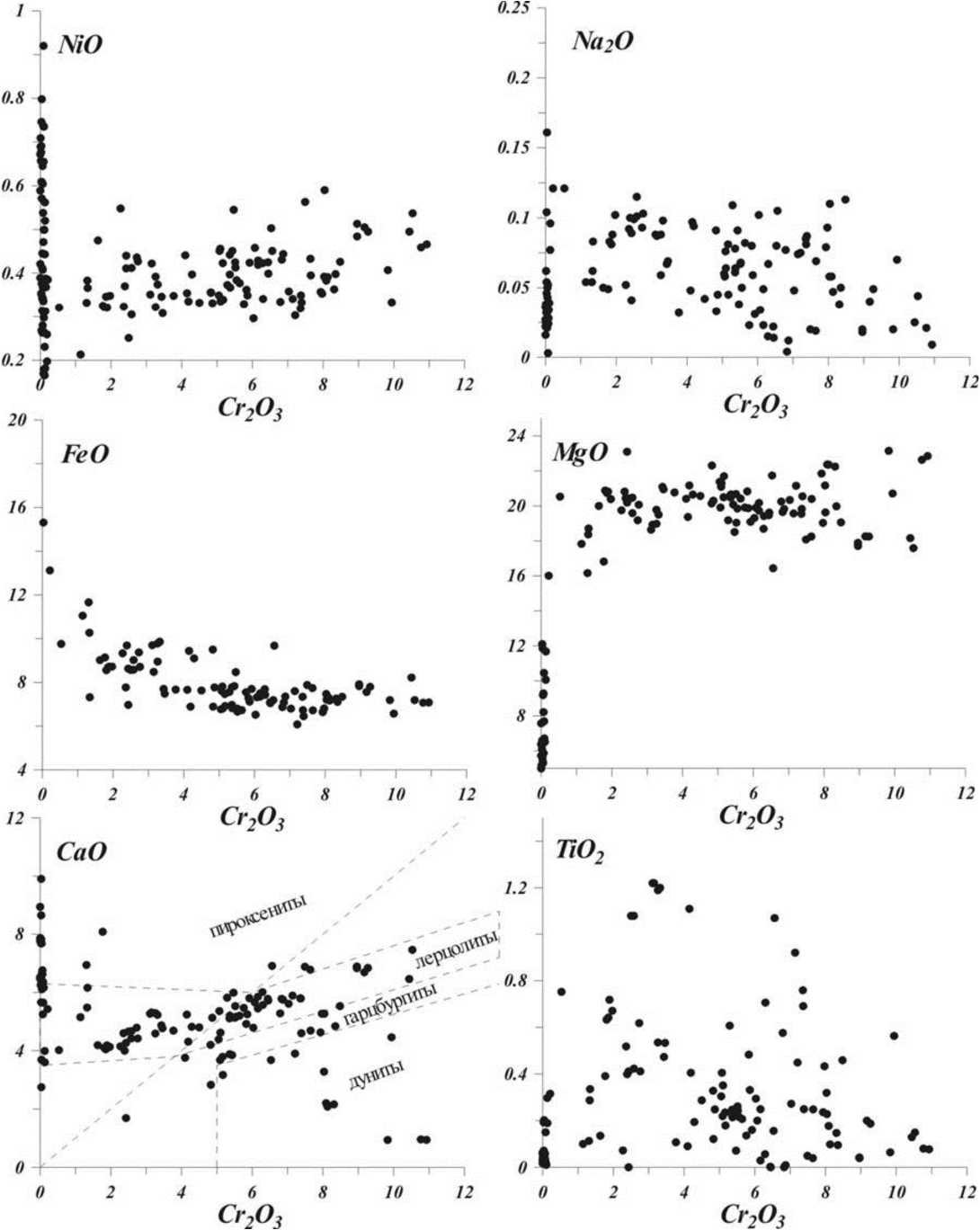

Для создания корректной статистической базы термодинамических реконструкций комплексно (с привлечени- ем прецизионных методов изучения элементного состава) исследованы [5–9] породообразующие и акцессорные минералы мантийных ассоциаций пяти кимберлитовых полей – ДКП, АМКП, ВМКП, МКП и НКП, включая трубки Зарница и Долгожданная, Комсомольская, Сытыканская и Айхал, Деймос, Заполярная и Новинка, Мир, Дачная и Интернациональная, Нюрбинская и Ботуобинская соответственно. Для многих трубок впервые на достоверных выборках изучена минералогия пироксенов. В выборках гранатов анализировались в основном пиропы из перидотитовых парагенезисов и пироп-альмандиновые гранаты эклогитовых парагенезисов, реже альмандины, которые отнесены к глубинным ассоциациям на основании находок алмазов в парагенезисах с гранатом такого типа в трубках НКП. Для обработки результатов анализов состава гранатов, помимо основной классификационной CaO-Cr2O3 диаграммы Н. В. Соболева [66], отражающей барофильные и парагенетические зависимости, использованы и другие диаграммы с отражением различных компонентов, к примеру TiO2 и Nа2O (рис. 3), которые могут характеризовать процессы эволюции поднимающихся магматических расплавов. В результате получены материалы для сравнения отдельных районов и трубок по значимым выборкам. Анализировались гранаты из концентрата фракций +0,25–0,5 и +0,5–1,0, который отличается по составу от более мелкой фракции, где доля гранатов алмазной фации [23–26] значительно выше. Крупные пиропы чаще всего более богаты TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или перекристаллизованным импрегнированным расплавом перидотитам. Помимо обычных прогнозных оценок алма-зоносности кимберлитов по пиропам на диаграмме Cr2O3 – CaO, полезны также определения уровней концентрации расплавов, поскольку прогрев, сопровождающий внедрение расплавов, может способствовать росту алмазов хорошего качества [28–31]. Целесообразно рассмотреть особенности составов гранатов по соотношению оксидов хрома и кальция из различных полей и трубок с общим анализом тенденций распространения их основных парагенезисов. В составах гранатов из трубок ДКП проявляется тренд Cr2O3 – CaO в пределах лерцолитового поля, который для трубки Зарница обнаруживает [13–17] дискретный характер с разрывом в интервале 8–9 % Cr2O3. Гранаты пи-роксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают существенную долю тяжелого концентрата, образуя прерывистые линии смешения с перидотитовыми парагенезисами [18–21]. Количество групп обогащения соответствует четырем уровням концентрации расплавов. Гранаты из трубки Удачная отличаются тем, что тренд их составов трассирует границу с гарцбургито-вым полем; доля пироксенитовых гранатов значительна, но они не столь контрастно отличаются по составу от перидотитовых, отражая процессы кимберлитообразования, что может быть вызвано «сглаживанием» границ за счет метасоматической проработки мантийной литосферы под трубкой [51]. Составы гранатов из кимберлитовых трубок АМКП обычно образуют протяженный тренд в пределах лерцолитового поля, а субкальцевые гранаты появляются в массовых количествах начиная с 6 % Cr2O3. В трубке

Рисунок 3. Особенности химического состава (мас.%) гранатов из кимберлитов трубки Ботуобинская НКП.

Figure 3. Chemical composition (wt.%) of garnets from kimberlites of the Botuobinskaya pipe of the Nakyn kimberlite field.

женный лерцолитовый тренд до 10–12 % Cr2O3 и параллельный ему в области гарцбургитовых составов; дунитовые парагенезисы с очень низкими содержаниями CaO встречаются при содержаниях Cr2O3 10–12 % в кимберлитах трубки Ботуобинская и редки в трубке Нюрбинская. Обоим телам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином (~24-26% FeO), которые составляют нередко более 50 % тяжелых минералов.

Особого внимания заслуживает хромдиопсид , являющийся весьма чутким индикатором условий магмообразования. Он встречается практически во всех трубках, будучи, как и пироп, продуктом дезинтеграции мантийных перидотитов в основном из литосферной части мантии. Его реликты можно обнаружить даже в кимберлитах высокой степени серпентинизации; заметно увеличивается его количество в глубинных частях кимберлитовых трубок начиная с уровня 600 м и более. Составы хромистых клинопироксенов значительно варьируют в пределах трубок и между отдельными кимберлитовыми полями. Обычно хромистость положительно коррелируется с глубиной образования и степенью метасоматической проработки

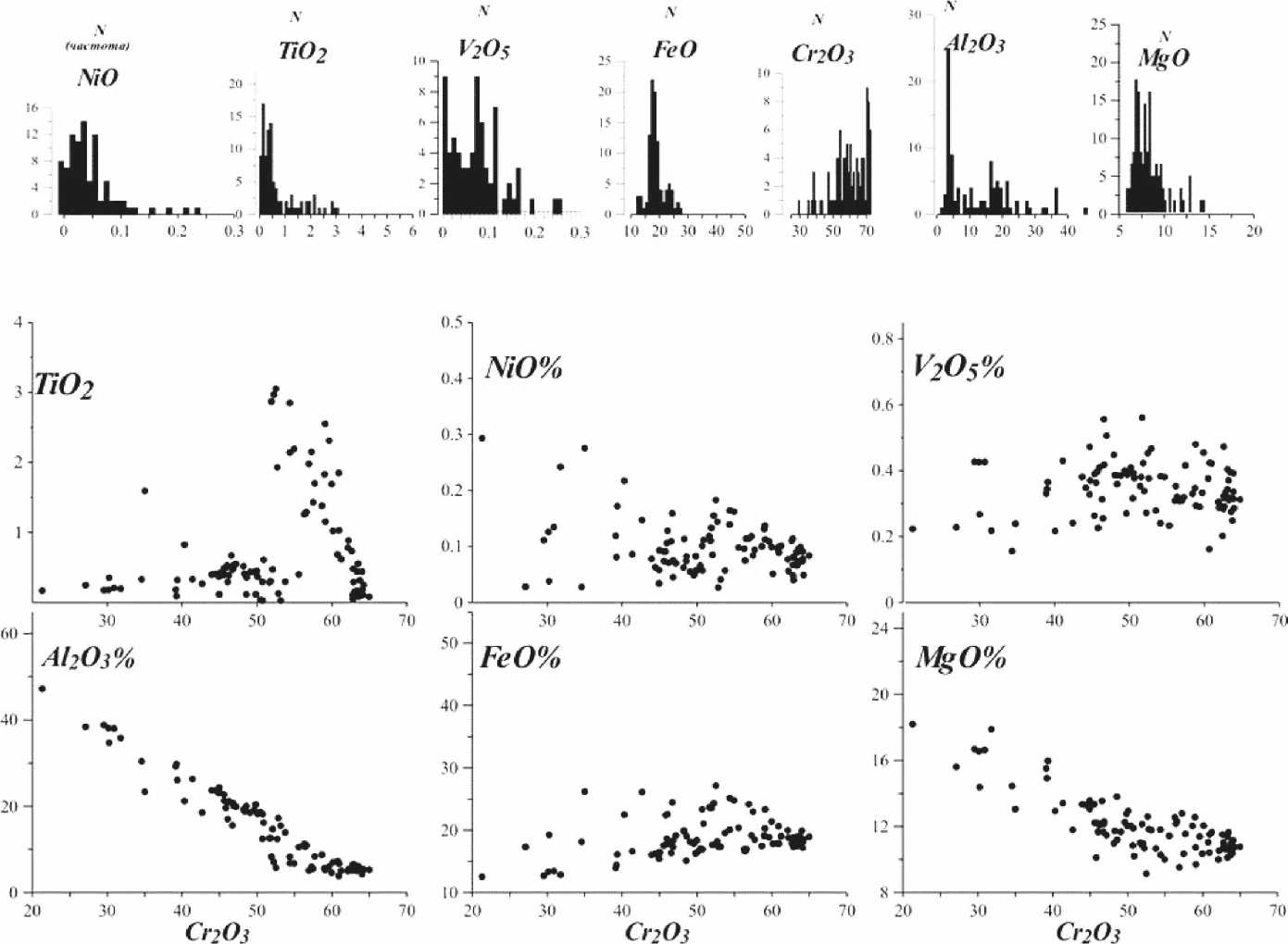

Сытыканская более хромистые гранаты менее обогащены кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать об их пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии. Гранаты из трубки Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на уровне гранат-шпинелевого перехода и глубже (т. е. на двух уровнях), один из которых соответствует алмаз-пи-роповой фации глубинности. Субкальциевые гранаты характерны для глубинных минеральных парагенезисов трубки Юбилейная, при тенденции обогащения TiO2 на уровне гранатовой и гранат-шпинелевой фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми гранатами кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского поля (Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до 6,5 % Cr2O3, что наглядно видно на примере трубки Заполярная. Гранаты из кимберлитовых трубок НКП (особенно трубки Нюрбинская), на диаграмме Cr2O3 – CaO образуют протя- магматической колонны. Увеличение степени плавления перидотитов также приводит к увеличению хромистости, если в системе достаточно Na2O. По составу клинопироксена существует резкая зональность в пределах Сибирской алмазоносной провинции (САП). Наиболее истощенные перидотиты установлены в кимберлитах ДКП, где присутствуют даже глубинные деформированные перидотиты, в которых образование клинопироксена связано с проработкой глубинными карбонатитовыми расплавами [49–53]. Вариации состава клинопироксенов из кимберлитов ДКП показывают, что более железистые (~ 4% FeO), но малохромистые клинопироксены в кимберлитах, отвечают гранат-шпинелевым и шпинелевым перидотитам. В трубках Долгожданная и Иреляхская глубинные Cr-диопсиды из перидотитов образованы в процессе магматического замещения силикатным железистым расплавом с уменьшением доли Cr2O3 и Na2O. Силикатный расплав менее характерен для процессов алмазообразования, однако мо- жет способствовать перекристаллизации при разогреве вблизи контактовых зон. Самые хромистые пироксены (до 6 % Cr2O3) близки по составу к космохлору. Не менее пяти групп, выделяемых по уровню содержания Na2O и Cr2O3, соответствуют слоистости в мантии и, возможно, отдельным пульсациям метасоматических процессов. Судя по редкой встречаемости перидотитов с характеристиками, близкими к таковым ДКП, процессу метасоматоза подвержена практически вся мантийная колонна в алмаз-пироповой фации. В трубке Айхал составы пироксенов очень близки к хромдиопсидам из трубки Юбилейная, но они несколько менее щелочные, в них больше разновидностей истощенного типа и железистых составов, особенно малоглубинных. Из экспериментальных данных известно о прямой зависимости содержания гейкилитового минала от давления [54–56]. При этом необходимо учитывать, что и сравнительно малоглубинные ильмениты из метасоматитов в мантийных перидотитах также могут быть магнезиальными – дополнительным показателем принадлежности к мантийным метасоматитам является повышенная хромистость ильменитов [13–16]. Исключением являются многие ксенолиты глиммеритов, особенно с существенно оливи-новыми вмещающими породами, повышение содержаний хрома в которых часто не наблюдается. Аналогично ведут себя и многие ильменитсодержащие породы, которые, судя по термобарометрии, могут быть очень глубинными и образовываться вблизи основания литосферы, но также не отличаются повышенной хромистостью и чрезвычайно высокими содержаниями MgO. Анализ состава ильменита из различных кимберлитовых трубок, специфика распределения концентраций основных компонентов (TiO2, MgO, NiO, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, V2O5), а также высокозарядных элементов-примесей – Nb, Ta, Hf, Y и, как правило, REE, являются показателем условий фракционирования кимберлитового расплава в магматических камерах [49–52] и в продвигающейся колонне кимберлитовых масс в основании литосферы. Следует отметить, что, кроме указанной индикаторной роли минерала в эволюции поднимающихся в земную кору кимберлитовых расплавов, его химизм отражает специфику строения верхней мантии под кимберлитовыми проявлениями, при сходстве составов ильменита отдельно взятых кустов кимберлитовых трубок [28-30]. Важную роль в определении условий мантийного петрогенезиса, продуцирующего кимберлитовые расплавы, играет хромит. Хромитовые тренды имеют четко выраженные зависимости от давления, которое коррелирует с хромистостью; выявлена тенденция обогащения хромом в ранних микрофенокристаллах, а Fe и Ti – на более поздних стадиях [13]. Примечательно, что включения хромита в алмазах всегда высокохромисты: Cr2O3 составляет более 60 мас. %. На диаграммах Cr2O3- Al2O3 хромиты обычно обнаруживают четко выраженные обратные зависимости. Наблюдаемые в отдельных случаях отклонения обусловлены, вероятнее всего, вхождением ульвошпинелевого или магнетитового минала преимущественно к наиболее хромистой части шпинелевых трендов, что связано с близостью к глубинным магматическим источникам в основании литосферных колонн. Однако, в зависимости от окислительных условий, возможны варианты изоморфных замещений. Для хромшпинелидов трубки Зарница ДКП наблюдается расщепление тренда составов на обогащенный ульвошпинелевым компонентом и более характерный для рядом расположенной трубки Удачная. При этом тренд составов хромитов из трубки Зарница, как и ильменитов, проявляет дискретный характер, а трубки Удачной - более непрерывный ряд составов, вплоть до 10 мас.% Cr2O3 – значений шпинелевой фации. Шпинелиды из кимберлитов трубки Юбилейная, как и некоторых других трубок в АМКП, также обнаруживают вариации составов, при этом наблюдается характерное расщепление трендов, что может соответствовать слоистости мантийного разреза. Подобный тренд проявлен и для хромшпинелидов и верхней части мантийной колонны. Шпинелиды из трубки Айхал также обнаруживают сходный тренд расщепления, но он менее контрастен, чем в Юбилейной и некоторых других трубках поля. В МБАР кимберлитовые тела (за исключением трубки Интернациональная) отличаются редкой встречаемостью хромшпинелидов [18–22]. Тренд состава хромитов трубки Интернациональная проявляет четкое деление на отдельные интервалы с существенным расщеплением на ветви, но между ветвями в более хромистой глубинной области наблюдаются линии смешения, что могло быть связано с отдельными промежуточными магматическими очагами. Судя по вариациям составов хромитов из трубки Заполярная ВМКП, практически вся перидотитовая колонна верхней мантии подвержена взаимодействию с жильной системой с обогащением и разогревом [51]. Эти же процессы можно предположить по гомогенному тренду составов клинопироксена и данным термобарометрии. Для трубки Нюрбинская НКП (рис. 4) тренд обогащения ульвошпинелевым миналом очень крутой и состоит из двух отрезков. В менее глубинной части интервала степень взаимодействия поднимающихся про-токимберлитовых масс менее выражена. Вполне возможно, что на более значительной глубине из этих расплавов вместо ильменита кристаллизовалась ульвошпинель, при достаточно высоких степенях окисления и высоких температурах. Этим отчасти объясняется отсутствие ильменитовых мегакристаллов в кимберлитах НКП.

В целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество ИМК алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности кимберлита. Высокоалмазоносные кимберлитовые тела этой группы характеризуются содержанием не менее 5 % гранатов алмазной ассоциации от общего их числа. Обособляющиеся от них высокоалмазоносные кимберлиты НКП характеризуются [39–41] пониженным содержанием гранатов алмазной ассоциации (более чем в два раза). Главная их особенность – преобладание низкохромистых разновидностей, оставляющих не менее 66 % от общего количества, при появлении зерен с Cr2O3 ≥ 12 мас.%. В кимберлитах этого поля, характеризующихся снижением роли первых двух минералов, важное индикационное значение принадлежит хромшпинели.

Очень важным является разработка новых и совершенствования уже принятых методов изучения алмаза –

Рисунок 4. Особенности химического состава (мас.%) хромита из кимберлитовых пород трубки Нюрбинская НКП.

Figure 4. Chemical composition (wt.%) of chromite from kimberlite rocks of the Nyurbinskaya pipe of the Nakyn kimberlite field.

минерала с широким комплексом физико-химических, кристалло-морфологических и других особенностей, отражающих своеобразие термодинамических и геохимических условий его образования, которые могут быть использованы в качестве типоморфных [27–29]. Алмазы из отдельных кимберлитовых тел (а нередко и из различных минералого-петрографических разновидностей кимберлитов в одном из месторождений) довольно существенно отличаются по ряду типоморфных особенностей. Зная свойства алмазов из кимберлитовых тел, можно с большой долей уверенности решить вопрос о коренных источниках изучаемой россыпи или группы россыпей. Современные методы исследования алмазов дают возможность получить большой объем информации об условиях их образования, последующего существования и изменения, что имеет важное значение при прогнозировании, поисках и оценке алмазных месторождений. Из большого спектра этих особенностей наиболее информативными и относительно легко диагностируемыми являются [31–33]: морфология, фотолюминесценция, распределение оптически активных и водородных центров, электронный парамагнитный резонанс, химический состав твердых включений в алмазах и др. При этом главнейшими из них является определение принадлежности алмазов к определенной минералогической разновидности, что происходит по комплексу взаимосвязанных признаков и свойств. В ре- зультате многолетних исследований алмазов из россыпей и кимберлитовых тел СП (Якутия, Красноярский край и Иркутская область) с применением минералогической классификации алмазов, предложенной Ю. Л. Орловым [1–4, 56], по которой выделяется 11 генетических разновидностей алмазов (с дополнительным разделением кристаллов отдельных разновидностей по габитусу и морфологическим типам кристаллов) накоплен [36–38] громадный фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных коллекторов САП и провести районирование территорий. В природе в действительности мы видим смесь отдельных разновидностей алмазов. Так, в кимберлитовой трубке Интернациональная в МБАР превалируют бесцветные кристаллы октаэдрического габитуса 1 разновидности (71 %), реже – переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому (23 %) при пониженном (меньше 1 %) содержании ламинарных ромбододекаэдров. В рядом находящейся в этом же районе кимберлитовой трубке имени ХХIII сьезда КПСС, характеризующейся в верхней части четко выраженной КВ, также представлены бесцветными, реже – эпигенетически окрашенными в лилово-коричневые цвета алмазами 1 разновидности. Среди них резко преобладают (до 82 %) кристаллы октаэдрического габитуса при невысоком (до 13 %) содержании кристаллов переходного от октаэдриче- ского к ромбододекаэдрическому габитусов. В свою очередь, из трубок Накынского кимберлитового поля (трубки Нюрбинская и Ботуобинская) отмечаются бесцветные, реже – эпигенетически бледно окрашенные в лилово-и дымчато-коричневые цвета кристаллы 1 разновидности при повышенной доле, по сравнению с другими месторождениями СП, алмазов 1У разновидности с окрашенной в желтовато-зеленые и серые цвета оболочкой. В слабо-эродированных диатремах, с развитой в верхней части толщей вулканогенно-осадочных пород, ярким примером которых является самая большая на СП (59 га) кимберлитовая трубка Юбилейная, среди бесцветных прозрачных и полупрозрачных кристаллов почти половину составляют разности, окрашенные в различные цвета. Среди них свыше 30 % бледно-дымчато-коричневых, меньше розово-лиловых и лилово-коричневых окрашенных вследствие пластинчатой деформации. Характерно значительное количество индивидов с признаками природного травления (шрамы, матировка, коррозия, каверны и др.), количество которых по месторождению достигает 25 % всех алмазов. Таким же разнообразием характеризуется спектр алмазов из россыпей СП [34–39, 44].

При всем разнообразии алмазов даже в пределах одной СП, по которой сделана применяемая классификация Ю. Л. Орлова, представилась возможность выделить [3539] четыре типа источников алмазов: 1-й тип первоисточника – кимберлитовый, характерный для богатых кимберлитовых тел фанерозойского возраста, характеризуется резким преобладанием алмазов 1 разновидности, представленных ламинарными кристаллами октаэдрического, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов и образующих непрерывный ряд, а также присутствием алмазов с оболочкой 1У разновидности, серых кубов Ш разновидности, поликристаллических агрегатов УШ-1Х разновидностей, а в отдельных месторождениях (трубка Юбилейная) равномерно окрашенных в желтый цвет кубоидов П разновидности. 2-й тип первоисточника – алмазы кимберлитового генезиса, характерные для кимберлитовых тел с убогими алмазностью и кимберлитовыми жилами; он выделяется по преобладанию доде-каэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации «жильного» типа, типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствию бесцветных кубоидов 1 разновидности. 3-й тип первоисточника – алмазы невыясненного генезиса, характерные, в основном, для россыпей северо-востока СП, коренные источники которых до настоящего времени не обнаружены. Кристаллы этих источников представлены графитизированными ромбододекаэдрами У разновидности, сложенными двойниками и сростками додекаэдроидов УП разновидности с легким (δ13С=-23‰) изотопным составом углерода и равномерно окрашенными кубоидами П разновидности с изотопным составом углерода промежуточного (δ13С=-13,60 ‰) состава, образующими ассоциацию «эбе-ляхского» («нижнеленского») типа. 4-й тип первоисточника – алмазы взрывных кольцевых структур импактного генезиса, представленные поликристаллами алмаза типа карбонадо с примесью гексагональной модификации углерода – лонсдейлита (якутит). Полученные данные позволили разделить [29-33] САП на четыре субпровинции: Центрально-Сибирскую – ЦСААП (центральная часть платформы) с преобладанием 1-го типа первоисточника; Лено-Анабарскую – ЛААСП (северо-восток платформы) с преобладанием кристаллов 3-го типа первоисточника невыясненного генезиса; Тунгусскую – ТАСП (юго-запад платформы) с преобладанием типичных округлых алмазов уральского (бразильского) типа, источником которых, возможно, были докембрийские терригенные формации платформы и ее складчатого обрамления; Алданскую – ААСП (юго-восток платформы) с находкой единичных округлых алмазов.

Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых диатрем позволило выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести, кроме регионального, среднемасштабное. Так, в россыпях первой субпровинции отмечено высокое содержание кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов. В пределах ЛААСП выделяется две алмазоносные области: Кютюнгдинская (Приленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кютюнгдинского» типа), характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях Лено-Анабарской области наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника невыясненного генезиса (ассоциации «эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов П, У и УП разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типах алмазоносных отложений. ТАСП разделяется на две области: Байкитскую и Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствие значительного количества (до 10 %) балласов. В россыпях Байкитской области преобладают кристаллы октаэдрического габитуса ассоциации «мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок, но при значительных содержаниях типичных округлых алмазов (особенно в крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ.

Заключение

Таким образом, кимберлиты установлены на всех древних платформах Земли, а основной формой их проявления являются воронкообразные брекчиевые вулканические трубки взрыва маар-диатремового типа, верхние части которых венчаются кратерными постройками, а на глубине (от 1000 до 2500 м) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей зависит от величины «посткимберлитового» эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты только в отдельных трубках (Мир и некоторые другие) в силу большой глубины залегания и небольшой мощности даек (жил). Петрографический спектр кимберлитовых образований характеризует трехфациальный разрез (кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и обнаруживает соответствующие текстурно-структурные отличительные черты. Для кимберлитовых диатрем примечательны отсутствие больших объемов вытесненных пород и плутонических комплексов, выраженных в минеральном и химическом составе, а также насыщенности летучими при высокой доле CO2, относительно низкотемпературный характер доминирующей части кимберлитовых минералов, присутствие слабо раскристаллизованных участков и другие признаки быстрого внедрения, наличие ксенолитов мантийных, коровых и вмещающих пород, присутствие алмазов, примеры перехода диатрем в дайки, признаки взрывного генезиса, наличие дотрубочных, синтрубочных и посттрубочных даек, отсутствие термометаморфизма, широкие качественно-количественные вариации минерального состава между сообществами тел и отдельно взятыми проявлениями. Облик и состав разнофациальных кимберлитовых пород (порфировые кимберлиты, кимберлитовые и авто-литовые брекчии, туфобрекчии и туфы) во многом определяются качественно-количественным спектром вторичных минералов, главными из которых являются серпентин и карбонаты, а к второстепенным отнесены все остальные минералы, образовавшиеся на разных стадиях становления кимберлитовых трубок и представляющие различные минералогические классы – силикаты, карбонаты, оксиды и гидроксиды, сульфиды, сульфаты, галогениды, фосфаты, бораты и битумы. Установленные монтичеллитовые и диопсид-флогопит-оливиновые разновидности кимберлитов позволяют проследить различные этапы эволюции родоначальных кимберлитовых расплавов.

Мантийные парагенезисы минералов из кимберлитов представляют различные уровни мантии, включая ее алмазоносные горизонты, что позволяет конкретизировать алмазоносные ассоциации. Определены спектры редкоземельных элементов в породах различных горизонтов мантийных разрезов и их показательных минералах. Исследованы петролого-минералогические характеристики промышленно алмазоносных кимберлитов и ксенолитов мантийных пород из них. Породы изученных кимберлитовых трубок СП с учетом дискриминантных отношений (К2O–TiO2; SiO2/MgO–Ti/Zr; Nb/Zr) объединены в три петро-геохимические группы. Рассчитаны термодинамические параметры эволюции исходного субстрата и выполнены реконструкции мантийных разрезов, что позволило выявить зональность литосферной мантии кимберлитовой провинции, вероятной причиной чего была смена глубинных геодинамических обстановок. Присутствие в кимберлитах определенных групп глубинных ксенолитов, ксенозерен их минералов, химический и геохимический составы кимберлитов позволяют высказать предположение о составе пород верхней мантии, являющихся источником магмы каждой из выделенных типов моделей кимберлитов. Эти данные убедительно показывают, что причиной различной продуктивности кимберлитов является глубина заложения корней кимберлитовых очагов. Состав мантийного материала свидетельствует, что корни промышленно продуктивных кимберлитов залегают на большей глубине, чем слабо алмазоносных. Алмазо-носность кимберлитов определяется многими факторами, главными из которых являются: геолого-тектонические особенности районов распространения кимберлитового магматизма; состав вещества верхней мантии, генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения корней магматических очагов; скорость миграции (подъема) кимберлитового расплава в земную кору; сохранность алмазов в условиях земной коры (в диатремах); содержание «пустого» материала в кимберлитовых телах. Состав глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит, хромшпинелид и др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы на уровне провинции, поля и каждой трубки. Индивидуальные особенности состава и физических свойств индикаторных минералов трубок выявляются на статистическом уровне. Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых диатрем позволило выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести, кроме регионального, среднемасштабное районирование. Так, в россыпях первой субпровинции отмечается высокое содержание кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов. В пределах ЛААСП выделяются две алмазоносные области: Кютюнгдинская (Приленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кютюнгдинского» типа), характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях Лено-Анабарской области наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника невыясненного генезиса (ассоциации «эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов П, У и УП разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов алмазоносных отложений. ТАСП разделяется на две области: Байкитскую и Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствие значительного количества (до 10 %) балласов. В россыпях Байкитской области преобладают кристаллы октаэдрического габитуса ассоциации «мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок, но при значительных содержаниях типичных округлых алмазов (особенно в крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ.

Детальные комплексные исследования алмазов и их парагенетических спутников комплексом современных методов с геологической привязкой необходимы и актуальны. Во-первых, это фундаментальные комплексные исследования минералогии, кристаллографии и физических свойств алмазов и твердых включений в них для выяснения условий генезиса. Во-вторых – это использование информации, полученной разными методами при комплексном исследовании алмазов, для решения прикладных вопросов, непосредственно связанных с практикой геологоразведочных работ. К ним относятся установление связи вещественно-индикационных параметров кимберлитового магматизма различной алмазоносности и геолого-структурного положения кимберлитовых тел, что позволяет установить как региональные, так и локальные типоморфные особенности, а также выяснить вопрос о ко- ренных источниках алмазов россыпей. Третьим направлением комплекса минералогических исследований алмазов, развивающихся на стыке минералогии и технологии минерального сырья, является разработка рекомендаций, направленных на создание наиболее рациональных схем переработки руды и обеспечивающих кристаллосберегающие технологии, а также уточнение областей применения алмазов с учетом их реальной структуры и физических особенностей и выявление обьектов с повышенным качеством алмазного сырья. Выполнение комплекса минералогических исследований алмазов и минералогическое районирование территорий необходимо как для рационального определения направления геологоразведочных работ, так и для повышения их качества и эффективности, что будет способствовать открытию новых месторождений алмазов и интенсификации всех работ, направленных на прирост запасов алмазного сырья.

Полученные результаты изучения кимберлитов позволили определить комплекс задач, требующих своего решения в ближайшие годы. До настоящего времени нет единой общепринятой формулировки понятия кимберлитов как горной породы. Требуется принятие единой схемы классификации и номенклатуры кимберлитовых пород на петрографических принципах. По-прежнему актуальны и дискуссионны проблемы их генезиса, природы алма-зоносности, механизма формирования диатрем и структурного контроля проявлений. Среди исходных позиций кимберлитообразования, как и прежде, актуальны следующие аспекты: 1) вероятный мантийный источник материала, способного к формированию ультраосновной магмы, продуцирующей производные с минералогией и геохимией кимберлита; 2) условия плавления мантийного субстрата для образования кимберлитового расплава; 3) возможный «спусковой» механизм, ответственный за плавление в мантии и образование кимберлитового расплава. Весьма важным направлением является комплексирование результатов глубинных сейсмических исследований (до 700 км), магнитотеллурических зондирований и изучения ксенолитов мантийных пород для познания строения мантии, процессов алмазо- и кимберлитообразования и природы кимберлитовых проявлений. Рассмотрение всех этих вопросов, в свою очередь, требует обобщения и анализа накопленных данных по вещественному составу дискретных групп различных мантийных пород – дунитов, гранатовых и шпинелевых перидотитов, пироксенитов, эклогитов, ильменит- и флогопитсодержащих парагенезисов и пр., являющихся потенциальными поставщиками алмазов и другого глубинного материала в кимберлиты. Необходимо сопоставление таких данных по различным группам мантийных пород, анализ условий их Р-Т равновесия на глубине, пространственного положения в верхней мантии под различными кимберлитовыми полями, соотношений с палеогеотермами. Большой интерес представляет оценка количественной роли различных мантийных парагенезисов в материнских кимберлитах с учетом избирательного захвата глубинного материала протоким-берлитовыми расплавами, особенностей транспортировки захваченного материала к поверхности, устойчивости алмазов в глубинных выплавках и т. д. Иными словами, следует рассмотреть те параметры и процессы, анализ которых может помочь углубить понимание механизмов возникновения продуктивности кимберлитов. Предполагается, что на этой основе удастся усовершенствовать, особенно в количественном отношении по элементному составу, существующие критерии алмазоносности и, соответственно, методы прогнозирования и поисков новых месторождений. Геологоразведочные и прогнозно-поисковые работы на СП в условиях усложняющихся алмазопоисковых обстановок настоятельно требуют повышения степени информативности вещественных характеристик магматических источников алмазов для прогнозно-поисковых и оценочных целей. Изучение отдельных месторождений алмазов АМКП и ДКП в связи с их разведкой и вовлечением в ближайшее время в эксплуатацию или дальнейшая эксплуатация (трубки Комсомольская, Юбилейная, Удачная, Зарница), трубки Накынского и Верх-не-Мунского полей, а также пород трубочных и жильных тел и аномальных объектов северной части провинции – в связи с оценкой их потенциальной алмазоносности, вызывает необходимость и представляет возможность совершенствования принципов и критериев минералого-петрохимической диагностики промышленно-алмазоносных кимберлитов, выделения основных типов (и фаз) кимберлитовых пород, установления сходства и различия между высокопродуктивными кимберлитами и породами средне- и убогоалмазоносных диатрем.