Геолого-промышленные типы месторождений. Тип хромшпинелевый в альпинотипных гипербазитах

Автор: Ибламинов Р.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Геолого-промышленный тип хромшпинелевый в альпинотипных гипербазитах является важным мировым источником хромовых руд. Рассмотрены причины регионального геологического положения рудоносных гипербазитов на северном и южном флангах Урала, строение Рай-Изского и Кемпирсайского рудных полей, закономерности строения рудных залежей на примере отдельных месторождений, особенности зональности рудных тел, их минералогического состава. Уточнена реститовая гипотеза образования руд.

Подиформные месторождения хрома, строение, состав, условия образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147247286

IDR: 147247286 | УДК: 553.2 | DOI: 10.17072/psu.geolgeol.23.4.378

Текст научной статьи Геолого-промышленные типы месторождений. Тип хромшпинелевый в альпинотипных гипербазитах

Руды хрома входят в группу черных металлов, обеспечивая получение нержавеющих, жаропрочных, твёрдых (инструментальных) сталей. В цветной металлургии хром необходим для получения высокотемпературных сплавов нагревателей электрических печей. Для электролитического хромирования используется хромовый ангидрит. Руды применяют в качестве огнеупорных материалов футеровки печей для плавки металлов. Часть руд потребляется химической промышленностью для получения соединений хрома, в том числе хромовых квасцов, нужных для дубления кож. Широкое употребление хрома в промышленности обеспечивает высокий спрос на хромовое минеральное сырьё.

Месторождения хрома как гипербазито-фильного элемента (Ибламинов, 2023) тесно связаны с магматическими породами ультраосновного отряда. В магматическом процессе хром накапливается в гипербазитах, где его содержание в 1,2 раза выше, чем в мантии. В спрединговой обстановке при плавлении вещества мантии он не переходит в состав ранних базальтов, а накапливается в высокотемпературном остатке (рестите). Из ре-ститового расплава формируются альпино-типные гипербазиты дунит-перидотитовой

формации, с которыми связаны линзообразные (подиформные) залежи хромовых руд складчатых областей.

В платформенных рифтовых обстановках при стратиформной дифференциации мантийного материала хром также накапливается в наиболее высокотемпературных магмах, образующих гарцбургит-ортопироксенит-норитовую формацию.

Таким образом, формируются два главных геолого-промышленных типа месторождений хромовых руд: тип хромшпинелевый в альпинотипных гипербазитах и тип хром-шпинелевый в расслоенных гипербазитах . В сводной генетической классификации оба входят в эндогенную серию и магматическую группу месторождений, однако в разные генетические классы. Первый тип концентрируется в классе реститовом, а второй – в классе кристаллизационном (Iblaminov, 2020).

Промышленные минералы хрома относятся к классу сложных оксидов с координационной структурой, группе шпинели, подгруппе хромшпинелидов, состав которых описывается общей формулой (Mg2+,Fe2+)(Cr3+,Al3+,Fe3+) 2 O2- 4 . Форма кристаллов октаэдрическая, сингония кубическая. Вхождение элементов в состав хром-шпинелей определяется близостью радиуса иона Cr3+, равного 0,064 А, радиусам ионов

Al3+ (0,067), Fe3+ (0,067), Mn3+ (0,070), Co 3+ (0,064). Изоморфизм между парой Mg2+ (0,074), Fe2+(0,080) определяется близостью радиусов их ионов.

В экзогенных условиях главный минерал хрома – хромшпинелид – весьма устойчив и отличается повышенной плотностью. Это способствует накоплению его при выветривании коренных месторождений в элювиальных, делювиальных, аллювиальных и прибрежно-морских россыпях, образуя месторождения экзогенной серии.

Значимость описанных типов месторождений в экономике мирового и российского хромоворудного сырья показана в табл. 1.

В настоящей статье подробно остановимся на геолого-промышленном типе месторождений в альпинотипных гипербазитах.

Альпинотипные гипербазиты

Проявления и месторождения руд по-диформного типа присутствуют в различных складчатых областях. За рубежом небольшие месторождения и, соответственно, аль-пинотипные гипербазиты присутствуют в альпйском Средиземноморском складчатом поясе (месторождения Армении, Турции, Греции, Албании), а также Тихоокеанском (Филиппины).

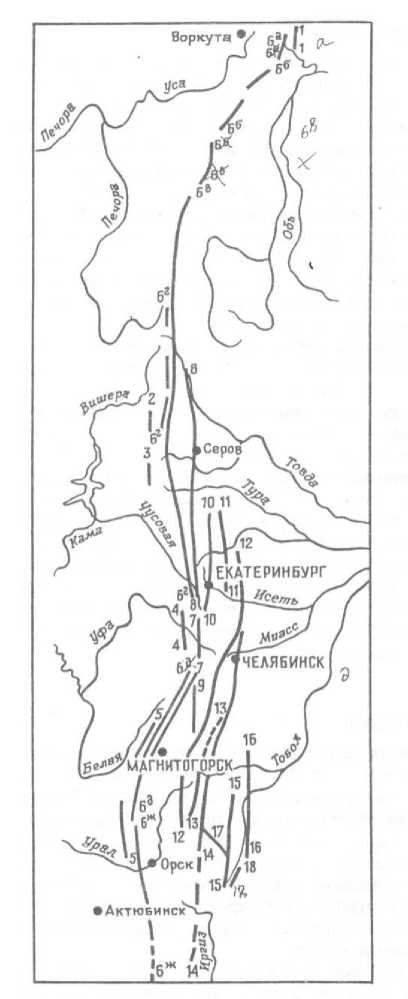

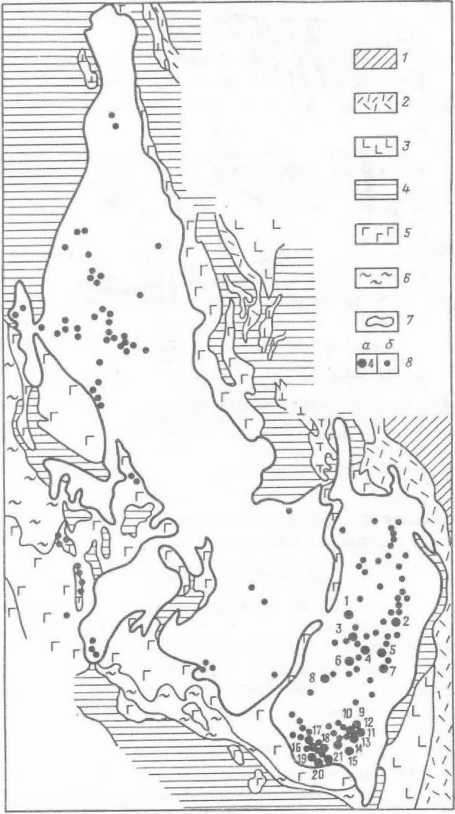

В России наибольшее количество подобных объектов расположено в пределах Уральского складчатого пояса, который благодаря широкому распространению базитов и ультрабазитов получил наименование «ба-зальтофильный» (Смирнов, 1982). Обилие мафитов и ультрамафитов на Урале может быть объяснено образованием названных пород в течение двух стадий: на ранней спрединговой стадии (ордовик – силур) и поздней коллизионной стадии (карбон – пермь) в условиях задугового спрединга (Ибламинов, 2004). Распределение поясов гипербазитов на Урале иллюстрирует рис. 1, где показано, что наиболее протяженным является Главный Уральский пояс (№ 6 на рис. 1), приуроченный к сутурной зоне, образовавшейся после позднепалеозойской коллизии в месте стыка раннепалеозойской спрединговой океанической и протерозойской коры. Пояса, находящиеся восточнее, по большей части связаны с позднепалеозойским задуговым спредингом, обусловленным островодужной коллизией.

Расположенный на крайнем западе Сара-новский пояс расслоенных гипербазитов сформировался в позднем протерозое и содержит хромовое оруденение стратиформно-го типа (№ 3 на рис. 1).

С альпинотипными гипербазитами связано порядка 200 месторождений, большинство из них представлено мелкими и очень мелкими рудными телами. Крупные промышленные объекты находятся в крупных магматических массивах на южном фланге Уральского пояса.

Таким образом, в целом промышленный тип характеризуется относительно рассеянным по гипербазитовым массивам оруденением, размеры которого в значительной степени определяются размерами рудоносных интрузий.

Крупные тела ультраосновных пород тяготеют к скверному и южному флангам Главного пояса Урала. На северном фланге на Полярном Урале находятся массивы Вой-каро-Сыньинский, Сыум-Кеу и Рай-Из; на южном фланге – Кемпирсайский массив (рис. 2).

Таблица 1. Экономика геолого-промышленных типов месторождений хромовых руд (Гос. ..., 2019)

|

Геолого-промышленный тип месторождений |

Прогнозные ресурсы, % |

Добыча, % |

||

|

Россия |

Мир |

Россия |

Мир |

|

|

Стратиформный (Cr 2 O 3 35–45 %) |

17,6 |

84 |

23 |

70 |

|

Стратиформный (руды убогие, Cr 2 O 3 22–30 %) |

67 |

1 |

– |

3 |

|

Подиформный (альпинотипный) |

15 |

13 |

76 |

26 |

|

Россыпной |

0,4 |

2 |

1 |

1 |

Рис. 1. Схема гипербазитовых поясов Урала (по Л.Д. Булыкину из кн. Л.Н. Овчинникова (1998) с добавлениями автора). Альпинотипные пояса: 1 – Харбейский, 2 – Вишерский, 4 – Нязепетровский, 5 – Зилаирский, 6 – Главный Уральский (6ж – Кемпир-сайский), 7 – Узункырский, 8 – Серовско-Невьянский, 9 – Миасско-Кацбахский, 10 – Салдинско-Свердловский, 11 – Асбестовско-Режевский, 12 – Алапаевско-Челябинский, 13 – Айдырлинско-Татищевский, 14 – Анихово-Бородиновский, 15 – Аккаргинско-Джетыгаринский, 16 – Притобольский, 17 – Шевчен-ковско-Жетыкульский, 18 – Ольгинский. Стратифицированный пояс: 3 – Сарановский

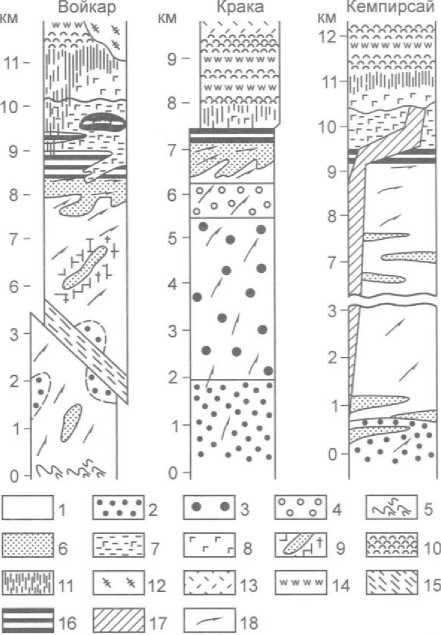

Гипербазиты рассматривают как составную часть офиолитов. Обобщённый разрез офиолитов в качестве океанической коры снизу вверх описывается следующим образом (рис. 3): 1) гипербазитовый комплекс мантии; 2) «полосчатый» дунит-верлит-клинопироксенитовый комплекс, идентифицируемый как палео Мохо; 3) альпино-типные габбро; 4) базальтовый комплекс «даек в дайках»; 5) подушечные лавы толеитовых базальтов с прослоями яшмоидов, слагающие первый (верхний) слой океанической коры палеозоя.

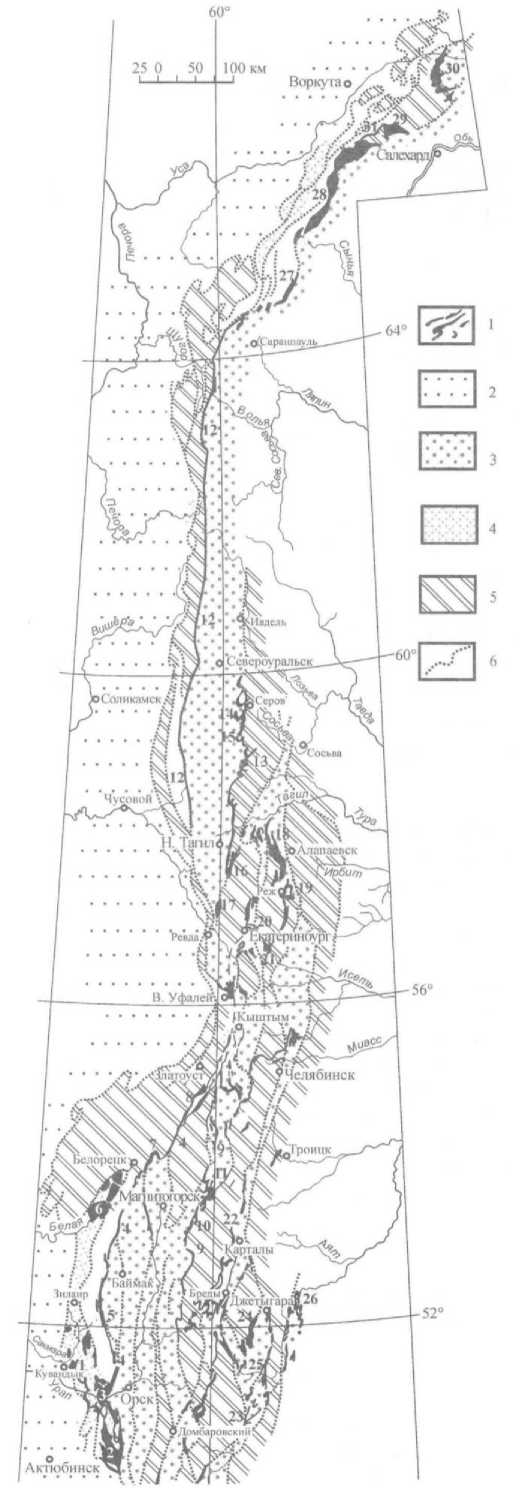

Описанный разрез указывает на формирование пород в системе СОХ (срединного океанического хребта). Мантийные перидо- титы несут свидетельства многостадийных деформаций и следы взаимодействия гипер-базитов с базальтовыми расплавами, тогда как вышележащие толщи относительно слабо деформированы. В.Н. Пучков (2010) наряду с названными крупными массивами выделяет в пределах Главного пояса протяженные субмеридиональные зоны серпентинитового меланжа и связанные с ними массивы. Зоны меланжа преобладают в Средне- и Северо-Уральской частях пояса (рис. 2).

Верхний слой океанической коры содержит нижне- и среднеордовикские конодонты, чем и определяется её возраст (Пучков, 2010, с. 80).

Рис. 2. Схема локализации офиолитовых комплексов на Урале (Пучков, 2010): 1 – офиолитовые массивы и зоны серпентинитовых меланжей; 2 – рифейско-палеозойский осадочный чехол ВосточноЕвропейской платформы и западных (па-леоконтинентальных) зон складчатого Урала; 3 – палеозойские вулканогенноосадочные комплексы, вмещающие офиолиты; 4 – позднедевонско-раннекаменно-угольный граувакковый флиш, связанный с коллизией островной дуги и континента, и подстилающие базальтовые комплексы; 5 – на западном склоне Урала протерозойские кристаллические породы фундамента континентальной окраины, поднятые в Центрально-Уральской зоне; на восточном склоне – протерозойские микроконтинен-тальные комплексы, не отделённые от высокометаморфизованных палеозойских; 6 – границы структурно-фациальных зон. Цифры на схеме, обозначающие массивы и зоны:

-

1 – Кувандыкский меланж;

-

2 , 3 – крупнейшие массивы на юге Урала: 2 – Кемпирсайский, 3 – Хабарнинский;

-

4 – Присакмарско-Вознесенская зона меланжа; 5–8 – массивы, ассоциирующие с ней: 5 – Байгускаровский, 6 – Кракинские, 7 – Миндякский, 8 – Нуралинский;

-

9 – Восточно-Магнитогорская зона меланжа; 10, 11 – массивы, ассоциирующие с ней: 10 – Кацбахский, 11 – Куликовский в основании Сухтелинского офиолитового аллохтона;

-

12 – Салатимская зона меланжа;

-

13 – Серовско-Маукская зона меланжа; 14–17 – массивы, связанные с последней: 14 – Кольский, 15 – Лобвинский, 16 – Восточно-Тагильский, 17 – Верх-Нейвинский;

18–26 – массивы Восточно-Уральской и Зауральской зон: 18 – Алапаевский, 19 – Режевский и Останинскиц, 20 – Пышмин-ский, 21 – Ключевской, 22 – Варненская и Редутовская зоны расчленения офиолитов, 23 – Буруктальский, 24 – Шевченковский, 25 – Аккаргинский, 26 – Тобольские массивы и меланж;

27–30 – крупнейшие массивы Полярного Урала: 27 – Олыся-Мусюрский, 28 – Войка-ро-Сынинский, 29 – Рай-Изский, 30 – Сыумкеуский;

-

31 – меланжи Полярного Урала (Хара-матолоуский разлом с г. Степ-Рузь, ручьи Голубой, Нырдвоменшор)

Показанные на рис. 2 зоны меланжа являются результатом крупномасштабных надвиговых движений или частью покровов, состоящей из цементирующего офиолитового (серпентинового) матрикса и разноразмерных сильно брекчированных обломков: глыб, блоков и мелкоразмерных частиц. Именно в зонах меланжа в средней части пояса преобладают мелкие тела гипербазитов и малые месторождения и проявления хромовых руд.

С востока Присакмарско-Вознесенская, Салатимская зоны меланжа ограничены мощными островодужными комплексами, что указывает на формирование их в условиях крутого спрединга .

Г.Н. Савельева и др. (2006а) офиолиты Урала разделяют на три группы.

Группа 1 включает массивы мантийных реститовых преимущественно гарцбургитовых (оливин-ортопироксеновых) перидотитов, в т.ч. рудоносный Кемпирсайский массив. Указывается, что он отделён от вышележащей вулканогенно-осадочной толщи поверхностями пологих надвигов. Причём в южной части массива проявились не только процессы, характерные для СОХ, но и надсубдукционные явления, выразившиеся во взаимодействии ги-

Рис. 3. Типовые разрезы офиолитов Урала (Пучков, 2010, с. 81): 1 – гарцбургиты, 2 – высокоглинозёмистые лерцолиты, 3 – низкоглинозёмистые лерцолиты, 4 – плагиоклазовые лерцолиты, 5 – подошва офиолитового комплекса, 6 – дуниты, 7 – полосчатое габбро, 8 – изотропные габбро, 9 – дунитовый штокверк, 10 – пиллоу-лавы, 11 – дайки в дайках, 12 – тоналиты, 13 – островодужные вулканиты, 14 – кремни, 15 – антиго-рит-оливиновые породы, 16 – полосчатый комплекс дунитов, верлитов и пироксенитов, 17 – рассланцованные амфиболизированные дайки, 18 – направления твёрдо-пластичного течения пербазитов с флюидонасыщенной магмой. Последнее привело к образованию уникальных месторождений хромовых руд.

Группа 2 содержит массивы лерцолитового типа (оливин-клинопироксен-ортопироксе-новые перидотиты), такие как Кракинский, Нуралинский. Они характеризуют, вероятно, рифтогенные обстановки. Своеобразие их состава было интерпретировано как высокоградиентный профиль деплетирования (истощения) относительно обогащённых перидотитов.

Группа 3 определяет крупные Полярноуральские массивы (Войкаро-Сынинский, Рай-Изский, Сыумкеусский). В.Н. Пучков (2010, с. 87) считает, что они сформировались в задуговых и междуговых обстановках, в том числе и в надсубдукционной обстановке. Все массивы несут следы сложной структурной, магматической и метаморфической эволюции. Считается, что они формировались при спрединге над зоной субдукции. Делается вывод, что образование офиолитов Полярного Урала соотнесено с обстановками бывшего окраинного бассейна, который образовался при островодужном рифтогенезе в позднем силуре – раннем девоне (Пучков, 2010, с. 86).

Таким образом, Южноуральский Кемпир-сайский массив включает мантийные спре- динговые офиолиты, подвергшиеся надсуб-дукционным процессам, а Полярноуральские формировались в интенсивно тектони-зированных задуговых и междуговых обстановках. Сказанное обусловливает существенное различие размеров и морфологии рудных тел на Южном и Полярном Урале.

А.А. Кременецкий и др. (2010) при переоценке ресурсного потенциала Урала как региональной геологической структуры обратили внимание на его поперечную минерагени-ческую зональность и выделили три сегмента: Полярный (севернее 64о северной широты), Центральный (между 64 и 56о; Северный и Средний Урал) и Южный (южнее 56о). Наличие крупных хромитоносных массивов в Полярном и Южном сегментах и присутствие мелких массивов и месторождений в Центральном они объяснили рифтогенной сдви-го-раздвиговой моделью генезиса Уральского складчатого пояса. По их мнению, его заложение началось на ранней нижнерифейской стадии (RF 1 ) этапа платформенного и эпи-платформенного рифтогенеза, протекавшего в течение позднего протерозоя (RF 1 – V). Сохранение крупных массивов на северном и южном флангах они связывают с преобладанием движений сдвига на флангах фундамента пояса, унаследованных в палеозое.

Анализ морфологии и размеров ультраос-новных тел в зонах серпентинитового меланжа и отдельных гипербазитовых массивов позволяет выдвинуть гипотезу о связи морфологии гипербазитов с субдукционными и последующими коллизионными процессами. Крутая субдукция, обусловившая островодужные процессы, могла привести к появлению узких зон меланжа в центре Средне- и Северо-Уральской частей пояса. В отличие от названных частей, на периферии Уральского пояса в Полярно- и Южно-Уральской зонах преобладала пологая субдукция, ставшая причиной появления крупных и гигантских рудоносных массивов. Выше было отмечено, что на Полярном Урале массивы сформировались в задуговых и междуговых обстановках, в том числе и в надсубдукционной обстановке. Кемпирсайский массив образовался в условиях пологих надвигов. Немаловажным фактором действовавших тектонических процессов могли стать субдукция и коллизия Палеоурала, происходившие при взаимодействии с фундаментами соседних платформ. На

Среднем и Северном Палеоурале происходило взаимодействие с фундаментом древней архейско-раннепротерозойской эпикарель-ской Восточно-Европейской платформы. Тогда как на Полярном и Южном Урале происходило взаимодействие с молодыми эпибай-кальскими платформами. На Полярном Урале это Тимано-Печорская платформа, а на южном – Уфимско-Астраханская.

Месторождения подиформных руд

Принятое нами название типа (хромшпи-нелевый в альпинотипных гипербазитах) обусловлено минеральным составом руд и генетической связью месторождений с петрохимическим отрядом ультраосновных пород складчатых областей. В Государственном докладе ... (2019) тип именуется поди-формным и альпинотипным , в Методических рекомендациях по применению Классификации запасов … (2007) – альпинотип-ным. Название «подиформный» тип получил от английского слова pod («линза») благодаря преимущественно линзообразной форме рудных залежей, а «альпинотипный» – благодаря расположению рудоносных пород в базальных зонах офиолитовых поясов.

Рассматриваемый геолого-промышленный тип представлен линзовидными залежами хромовых руд в массивах гипербазитов аккреционно-складчатых областей, называемых прежде, согласно фиксистской терминологии, «геосинклиналями».

Офиолитовые комплексы формируются на всем протяжении геологической истории Земли от архея до современности. Допалео-зойские офиолиты в силу многократных преобразований в современных структурах проявлены фрагментами поясов в складчатых палеообластях и на щитах платформ. Фанерозойские офиолиты локализованы в глобальных складчатых поясах: Аппалачском и Урало-Монгольском (PZ), Карибско-Альпийско-Гималайском (MZ), Циркум-Тихоокеанском (KZ). Молодые палеогеновые офиолиты развиты в островных дугах Тихого океана.

Хромовое оруденение присутствует во всех возрастных группах альпинотипных ги-пербазитов, включая молодые гипербазиты срединно-океанических хребтов, откуда драгировались обломки хромититов.

Таблица 2. Диапазоны модальных значений основных компонентов первичных рудообразующих хромшпинелидов разных структурно-вещественных комплексов (Никольская и др., 2021) (в скобках осреднённые значения)

|

Компоненты |

Содержания в структурно-вещественных комплексах (СВК), % |

||

|

Гарцбургитовый |

Дунит-гарцбургитовый |

Дунит-верлит-клинопироксенитовый |

|

|

TiO 2 |

0,25–0,29 (0,27) |

0,05–0,23 (0,14) |

0,14–0,36 (0,18) |

|

Al 2 O 3 |

19–27 (23) |

8–14 (11) |

7–13 (10) |

|

Cr 2 O 3 |

37–48 (42,5) |

52–64 (58) |

53–64 (58,5) |

|

Fe 2 O 3 |

2–4 (3) |

1–5 (3) |

4–6 (5) |

|

FeO |

11–13 (12 ) |

11–17 (14 ) |

13–17 (15) |

|

MgO |

14–16 (15) |

10–15 (12,5 ) |

12–14 (13) |

|

#Cr |

0,47–0,63 (0,55) |

0,65–0,84 (0,745) |

0,74–0,86 (0,665 ) |

|

#Fe |

0,28–0,33 (0,305 ) |

0,29–0,51 (0,40 ) |

0,36–0,45 (0,405 ) |

|

#Fe 3+ /Feобщ |

0,16–0,21 (0,185) |

0,06–0,27 (0,165) |

0,09–0,28 (0,185 ) |

Примечание. #Cr – Cr/(Cr+Al) хромистость; #Fe – Fe2+/(Mg+Fe2+) железистость;

#Fe3+/Feобщ. – Fe3+/(Fe3++Fe2+) степень окисления железа

Первичные хромшпинелиды рудных объектов, локализованных в одних и тех же структурно-вещественных комплексах, обнаруживают сходство состава и близость типохимических параметров. Рудообразующие хромшпинелиды гарцбургитового СВК содержат более высокие концентрации Al 2 O 3 , MgO, TiO 2 и менее высокие Cr 2 O 3 по сравнению с хромшпинелидами дунит-гарцбурги-тового и дунит-верлит-клинопироксени-тового СВК. Для последних характерна значимая обратная корреляционная связь между Cr 2 O 3 и Al 2 O 3 , прямая связь между Al 2 O 3 и MgO, а также показателями #Cr и #Fe (табл. 2) (Никольская и др., 2021).

Близость типохимических характеристик рудообразующих хромшпинелидов дунит-гарцбургитового и дунит-верлит-клинопиро-ксенитового СВК позволяет предположить их генетическое родство, хромшпинели которого, в отличие от гарцбургитового СВК, существенно отличаются (Никольская и др., 2021). Хромшпинелиды руд, заключённых в СВК, которые содержат дуниты (дунит-гарцбургитовом и дунит-верлит-клинопирок-сенитовом), отличаются повышенным содержанием Cr+3, Fe+3, Fe+2. Можно предположить, что они формировались из позднего рестита мантийного материала. В хромшпи-нелидах руд гарцбургитовых СВК установ- лены повышенные количества Ti+4, Al+3, Mg+2, что указывает на их формирование из пиролита, повергшегося воздействию базальтовой магмы или после её выделения.

По данным Гос. доклада … (2019), на Полярном Урале в Войкаро-Сыньинском и Сыум-Кеусском массивах ведутся поисковые работы на хромититы, а в массиве Рай-Из наряду с поисковыми ведутся разведочные и эксплуатационные работы. На Южном Урале, начиная с 1937 г., разрабатываются месторождения хрома Кемпирсайского массива.

Рудное поле массива Рай-Из

Рудное поле приурочено к массиву Рай-Из, который располагается в ЯмалоНенецком авто номном округе Тюменской области, в осевой зоне Полярного Урала.

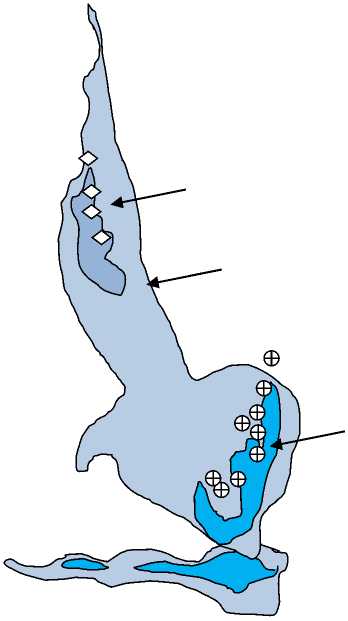

Массив входит в северную часть Главного Уральского гипербазитового пояса (рис. 1), в состав крупнейших ультраосновных массивов Полярного Урала. Он имеет на плане серповидную форму с размерами порядка 28 х 18 км (рис. 2, массив № 29). Все границы массива тектонические (рис. 4). С севера он надвинут на среднепалеозойский лемвинский комплекс. С юга на массив надвинуты габброиды (Перевозчиков, Плотников, 2008).

Рис. 4. Схематическая геологическая карта массива Рай-Из (Макеев и др., 1985). 1 – палеозойские комплексы рифтовой стадии, шельфа и континентального склона; 2 – докембрийские образования; 3 – уралитовые апогаббровые бластомилониты; 4 – роговообманковые и кварцево-рогово-обманковые апогаббровые амфиболиты; 5 – клинопироксениты, верлиты и дуниты полосчатого комплекса; 6, 7 – гарцбургитовый СВК: 6 – неистощенные гарцбургиты с реликтами лерцолитов, 7 – неистощенные гарцбургиты с линейными жилами дунитов в количестве до 5–10 %; 8, 9 – дунит-гарцбургитовый СВК: 8 – истощенные гарцбургиты со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов: до 10 % (а), свыше 10 % (б), 9 – дуниты; 10 – зоны меланжа; 11 – геологические границы (а), границы ультраосновных пород и их парагенераций (б); 12 – тектонические разрывы (1 – Осевой, 2– Центральный, 5 – Западный, 6 – Конгорский, 7 – Полойшорский, 8 – Енгайский); 13 – надвиги (3 – Главный, 4 – Габбровый); 14 слоистость; 15 – полосчатость и минеральная уплощенность; 16 – полосчатое чередование гарцбургитов и дунитов; 17 – хромитопроявления: а – месторождения (1 – Центральное, 2 – Западное), б – рудопроявления, в – пункты минерализации

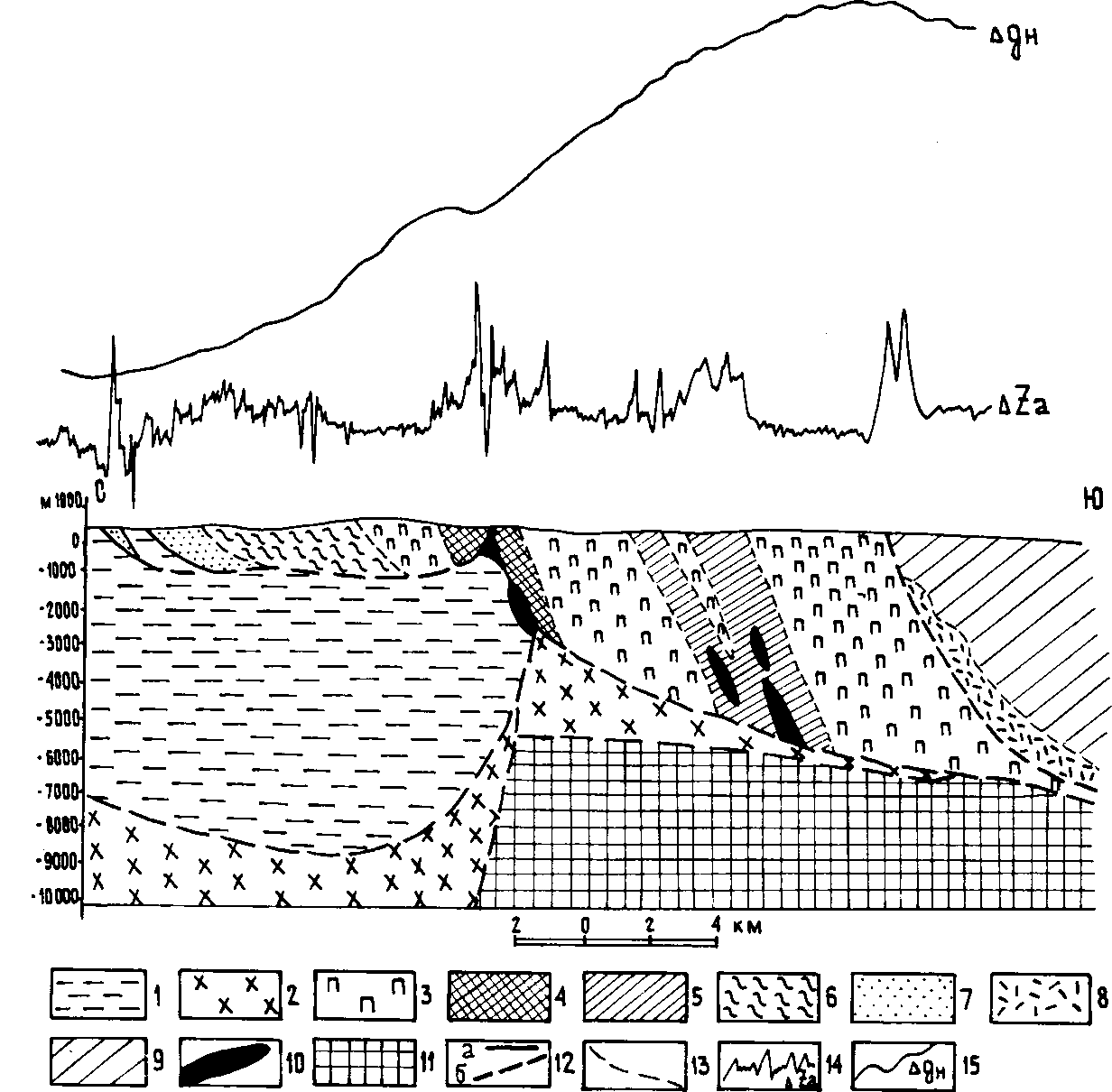

Судя по разрезу (рис. 5), гипербазиты залегают на палеозойских породах, подстилающихся кристаллическим фундаментом и «базальтовым» слоем земной коры. Массив характеризуется элементами расслоенности, обусловленной чередованием гарцбургитов тремолитовых, оталькованных, энстатит-форстеритовых пород с гранатовыми амфиболитами и тремолит-тальк-оливиновых пород. Можно предположить существование петрологической расслоенности массива, на которую наложилась тектоническая.

Рис. 5. Разрез массива Рай-Из по долине Конгора (по данным Ю.Е. Молдаванцева). 1 – палеозойские миогеосинклинальные образования; 2 – докембрийский кристаллический фундамент; 3–7 – породы дунит-гарцбургитового комплекса и продукты их метаморфизма: 3 – гарцбургиты тремолитовые, оталькованные, 4 – энстатит-форстеритовые породы, 5 – тремолит-тальк-оливиновые породы, 6 – войкаритовые сланцы, 7 – брусит-антигоритовые серпентиниты; 8 – дуниты, верлиты, клино-пироксениты дунит-верлит-клинопироксенитового комплекса; 9 – габброиды полиформационные и продукты их метаморфизма; 10 – гранатовые амфиболиты; 11 – «базальтовый» слой; 12 – тектонические разрывы: а – достоверные, б – предполагаемые; 13 – геологические границы; 1 4–15 – наблюденные кривые магнитного (14) и гравиметрового (15) полей по В.Н. Куделину и Р.А. Булатовой

Наибольшим распространением в массиве пользуются нерасчлененные дуниты и гарцбургиты с содержанием дунитов до 10 %. Повышение содержания дунитовых обособлений (свыше 30 %) наблюдается в южной, западной и в меньшей степени в северной частях массива (Макеев и др., 1985).

Для дунит-гарцбургитовой ассоциации установлена закономерность, которая выражается в повышении содержания дунитов в нерасчлененном комплексе с увеличением размера отдельных дунитовых тел, а переход от крупных тел к нерасчлененному комплексу осуществляется через зону повышенного содержания дунитовой составляющей. Так, Центральное тело дунитов обрамляется не-расчлененным комплексом, содержащим свыше 30 % дунитовых выделений, с удалением содержание дунитов в нерасчлененном комплексе понижается (Перевозчиков, 1994).

Дунитовые тела имеют неправильную форму и, как правило, вытянуты в одном направлении, образуя грубую полосчатость в строении дунит-гарцбургитовой ассоциации. Наиболее отчетливо полосчатое строение нерасчлененных гипербазитов отмечается в западной части массива, с ориентировкой полосчатости в северовосточном направлении. Центральное ду-нитовое тело выглядит как жесткий блок, вокруг которого произошло изменение ориентировки полосчатости в дунит-гарцбургитовой ассоциации.

Подавляющее количество рудных объектов локализовано в истощенных гарцбургитах со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов, количество которых больше 10 % (дунит-гарцбургитовом СВК). Указанный СВК находится в южной части массива (рис. 4). В его пределах выявлены три месторождения: Центральное и Западное, а в последнее время № 214, а также более 250 ру-допроявлений и пунктов минерализации. Оруденение гарцбургитового СВК представлено единичными проявлениями в северной части массива.

Разрабатываемое месторождение Центральное и подготавливаемое к разработке Западное характеризуются запасами категорий А+В+С 1 941 и 856 тыс. т соответственно при содержании Cr 2 O 3 37,73 и 39,07 %. Руды обоих месторождений массива Рай-Из относят к высокохромистым алюмохромитовым железистым (Госдоклад, 2019).

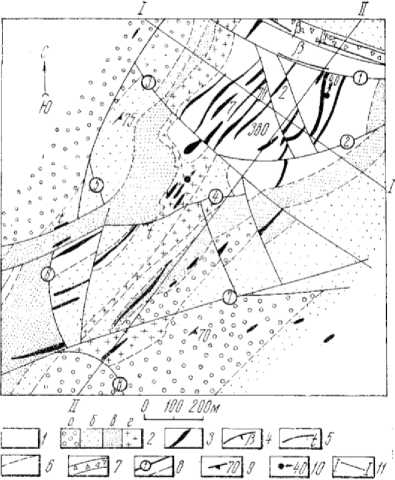

Месторождение Центральное приурочено к крупному дунитовому телу и обрамля- ющим его породам дунит-гарцбургитового комплекса. В пределах месторождения выделяют южный и северный участки, различающиеся по геологическому строению и характеру оруденения (рис. 6).

Северный участок расположен в изомет-ричном в плане, в крутопадающем, дунито-вом теле площадью 0,35 км2 и в мелких крутопадающих телах полосовидных дунитов к юго-западу от него. Здесь выявлены 39 рудных тел протяженностью от 9 до 313 м и средней мощностью 4,8 м. Простирание северо-восточное 20–70°, падение северозападное крутое. Форма тел линзовидная, уплощенно-линзовидная, пластообразная, неправильная. В восточной части участка преобладают средне-густовкрапленные хромовые руды с модальным содержанием Cr 2 O 3 40–45 %, в подчиненном количестве присутствуют редко- и убоговкрапленные руды. В западной части доминируют бедные руды, при этом хромитовые тела сопровождаются широким ореолом повышенной вкрапленности хромшпинелида.

Южный участок месторождения расположен в дунитах дунит-гарцбургитового СВК и включает 27 рудных тел. Длина рудных тел в среднем составляет 86 м, мощность 4,1 м, простирание северо-восточное под углом 30– 80°, падение северо-западное под углом 70– 85°. Форма рудных тел уплощенно-линзовидная, сложная неправильная, реже пластообразная. Преобладают средне-густо-вкрапленные и сплошные хромовые руды с содержанием Cr 2 O 3 более 35–40 %. В незначительном количестве встречаются убого- и редковкрапленые руды. Для густовкраплен-ных и сплошных руд характерны текстуры руд массивные, пятнистые, нодулярные; для убого-вкрапленных и редковкрапленных руд – полосчатые, шлирово-полосчатые, пятнистые. Структуры руд изменяются от тонкомелкозернистой до крупно-грубозернистой. Рудный цемент представлен оливином, серпентином, кеммереритом.

Рис. 6. Геологический план месторождения Центральное. 1 – дуниты; 2 – гарцбургиты со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов (%): а – до 10, б – 10–30, в – 30–50, г – более 50; 3 – тела хромититов; 4 – доле-риты; 5 – талькиты; 6 – геологические границы; 7 – зона Полойшорского разрыва; 8 – тектонические разрывы и их номера; 9 – полосчатость гарцбургитов; 10 – склонение хромититовых и дунитовых тел; 11 – линии геологических разрезов

Рис. 7. Месторождение Центральное (разрезы) (по Строение …, 1990 из кн. Л.Н. Овчинникова, 1998): 1 – дуниты, 2 – гарцбургиты со шлировыми выделениями дунитов (%): а – до 10, б – 10 – 50, в – свыше 50, 3 – тела хромовых руд, 4 – долериты, 5 – талькиты, 6 – геологические границы, 7 – тектонические разрывы

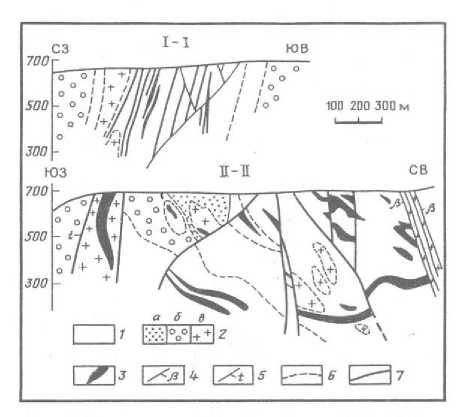

Месторождение Западное расположено юго-западнее Центрального. Вмещающими породами являются линзообразные крутопадающие тела дунитов, протяженностью 150– 300 м и мощностью от первых до десятков метров, среди амфиболизированных и оталь-кованных гарцбургитов с дунитовой составляющей 10–30 %. Простирание рудных тел северо-восточное, падение субвертикальное. Длина – от 25до 440 м, мощность – от 0,7 до 4,5 м. Рудные тела жило-, линзо-, пластообразной формы с раздувами и пережимами. Контакты резкие (рис. 8). Текстура массивная, вкрапленная, реже полосчатая. Структура средне-крупнозернистая, реже мелкозернистая. Минеральный состав руд: хромшпи-нель 15–95 %; нерудные цементирующие минералы – оливин, серпентин, кеммерерит, брусит, тальк. Содержание Сr2О3 в руде 30–48 %.

Месторождение 214 расположено в 1,5 км к юго-западу от месторождения Западное в породах дунит-гарцбургитового комплекса с содержанием дунитовой составляющей от 10 до 70 %. Выявлено шесть рудных тел жилообразной формы с раздувами, пережимами и апофизами. Длина от 30–50 до 450 м, мощность от 0,6 до 4,7 м. Расстояние между телами 0,6–6,0 м. Простирание 30–40°, падение 70–85° на юго-восток. Текстура руд средне-густовкрапленная и сплошная, структура от мелко- до крупнозернистой. Среднее содержание Cr 2 O 3 в руде 48 % (Никольская и др., 2021).

Рис. 8. Геологический план месторождения Западное. 1 – дуниты; 2 – гарцбургиты со шлировыми выделениями дунитов (%): а – до 10, б – 10 – 30, в – свыше 30, 3 – тела хромовых руд; 4 – Геологические границы: а – достоверные, б – предполагаемые; 5 – тектонические разрывы: а – достоверные, б – предполагаемые; 6 – сланцеватость; 7 – падение рудных тел

Выводы . Несмотря на разнообразие ультраосновных пород, в большинстве случаев хромовое оруденение содержится в дунитах. Чёткие резкие контакты дунитов с вмещающими гарцбургитами могут указывать на посттектоническое внедрение дунитового рестита в перидотиты. Уплощённая, жильная форма рудных тел свидетельствует о ведущей роли дорудной тектоники на их форму и размеры.

Кемпирсайское рудное поле

Крупнейшие в мире запасы хромовых руд сосредоточены в месторождениях Кемпирсайского ультраосновного массива на Южном Урале в Актюбинской области Республики Казахстан близ г. Хромтау на восточном склоне Южного Урала в Мугоджарах.

Положение Кемпирсайского рудного поля определяется его нахождением в Уральской складчатой области, Центральном Уральском поднятии, в составе южного фланга Главного пояса альпинотипных гипербази-тов (рис. 1). Пояс представляет собой цепочку массивов пород дунит-перидотитовой формации, протягивающуюся от Полярного до Южного Урала, которая контролируется зоной Главного Уральского разлома (рис. 2). Сам пояс гипербазитов входит в состав раннепалеозойской субмеридиональной офиолитовой ассоциации. Пояс гипербазитов в виде системы аллохтонных пластин надвинут на преимущественно допалеозойские породы Центрального Уральского поднятия.

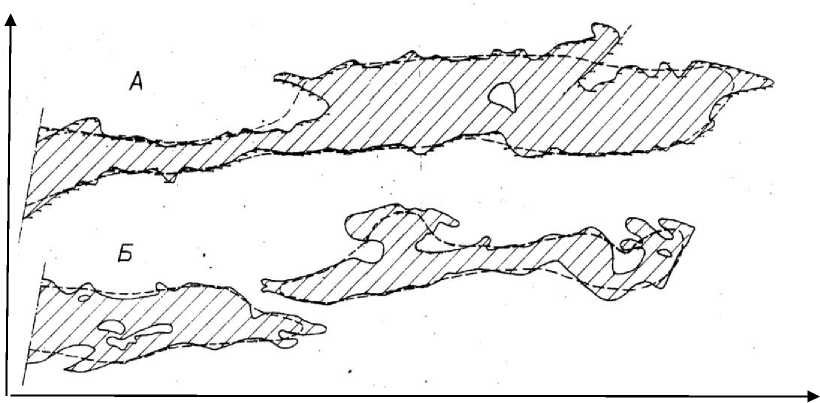

Кемпирсайский массив ордовикского возраста имеет длину 82, ширину до 32 и мощность 6 км. Гипербазиты нацело серпен-тинизированы. В северной части массива, где вскрывается его верхняя часть, преобладают перидотиты (гарцбургитовые), в южной нижней по разрезу части – серпентини-зированный полосчатый дунит-гарцбургитовый комплекс (рис. 9). Промышленные месторождения богатых руд сосредоточены в нижней дунитовой зоне и прослежены в подстилающей ее перидотитовой. Рудоносная часть интрузии имеет весьма значительный размах по вертикали, достигающий 1,2 км. В вертикальном разрезе южной рудоносной части Кемпирсайского массива Г.П. Самсоновым (1979) выделяется пять зон, из которых наиболее продуктивными являются зоны перемежаемости, где происходит чередование полосчатых дунит-гарцбургитов с гарцбургитами и дунитами. Крупные промышленные месторождения, например Алмаз-Жемчужина, тяготеют к дунитам зон перемежаемости (табл. 3).

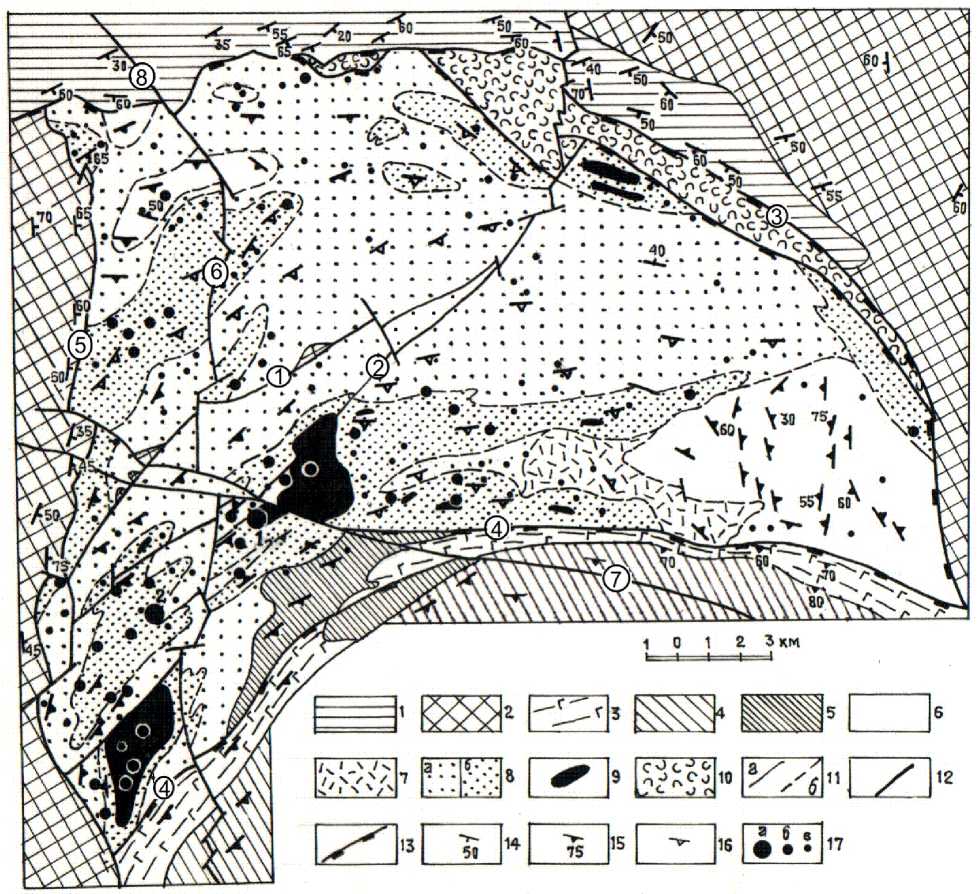

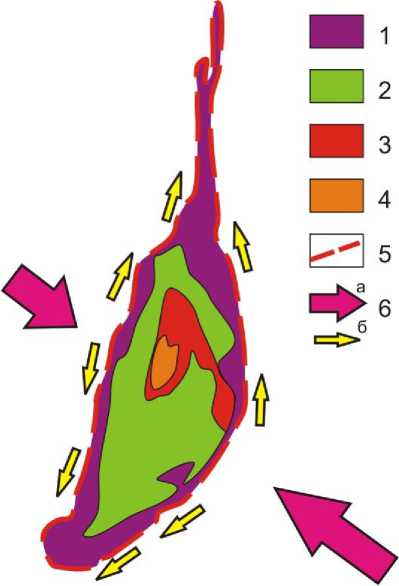

Структура рудного поля определяется петрографическим составом пород. Все промышленные месторождения сосредоточены в южной части массива, где среди пород полосчатого дунит-гарцбургитового комплекса преобладают дуниты (рис. 10).

А

Б

Дунит-гарцбургитовый шлирово-полосчатый комплекс с залежами низкохромистых руд

Перидотиты (гарцбургитовые и др.)

Гарцбургиты, максимально насыщенные дунитами с месторождениями высо-кохромистых руд

Рис. 9. Схема геологического строения Кемпирсай-ского массива: А - план; Б - вертикальный разрез (все породы полностью серпентинизированы) (по Н.В. Павлову и др., 1968)

Таблица 3. Схема вертикального строения рудоносной части разреза Кемпирсайского массива (по В.М. Нечеухину и др., 1990, с изменениями)

|

Зона |

Мощность, |

Петрографический состав |

Форма рудных тел |

Состав хромовых руд |

||

|

Верхняя перидотитовая |

350 |

Гарцбургиты |

WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ■\/.\<.<\.W^^^^ VZ^p^^^—jjj—ggg^^ZZZZZZZZZZZZZ. wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |

Глиноземистый |

||

|

Верхняя перемежаемость |

500 |

Дуниты и сплошные руды |

||||

|

Дунит-гарцбургиты |

||||||

|

Гарцбургиты |

■zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ |

|||||

|

Дунит-гарцбургиты |

||||||

|

~ s__________ ______ |

||||||

|

Дунитовая |

350 |

Дуниты и редко-средневкрапленные руды |

* * ^ * * * ^ * * * ^ * * * ^ * * * ^ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■ :■

|

Высокохроми-стый |

||

В рудном поле насчитывается более 160 месторождений и проявлений. Тела хромовых руд размером в десятки и сотни метров длиной при мощности 20–30 м имеют линзообразную форму. Месторождения представляют собой совокупность рудных тел, зале- гающих либо в дунитах вблизи их контакта с гарцбургитами, либо в гарцбургитах в пределах гнезд и линз дунитов. В рудоносных комплексах дуниты залегают над перидотитами, что объясняется процессом реститооб-разования.

Рис. 10. Кемпирсайский массив и его месторождения. (По Г.П. Самсонову и Г.С. Трошину из кн. Л.Н. Овчинникова, 1998, с. 62). 1 – гравелиты, песчаники верхнего карбона; 2 – алевролиты, алевропесчаники с прослоями базальтовых и андезитовых порфиритов, девон; 3 – базальтовые порфириты, базальты нижнего ордовика; 4 – сланцевая пачка рифея; 5 – габбро, габбро-амфиболиты, габборо-долериты; 6 – амфиболиты; 7 – контур Кемпирсайского массива; 8 – месторождения (а): 1 – Геофизическое 12, 2 – Молодёжное, 3 – Им. ХХ лет Каз-ССР, 4 – Геофизическое 3, 5 – Караагашское, 6 – Поисковое, 7 – Восход, 8 – Геофизическое 14, 9 – Геофизическое 2, 10 – Спутник, 11 – Гигант, 12 – Геофизическое 1, 13 – Спорное, 14 – № 18, 15 – № 21, 16 – Геофизическое 7, 17 – № 31, 18 – № 39, 19 – Миллионное, 20 – Алмаз-Жемчужина, 21 – Первомайское; рудопроявления (б)

Для промышленных залежей Кемпирсай-ских месторождений характерны вытянутые линзообразные формы, иногда с апофизами. Многоэтажные залежи соединяются друг с другом по трубообразным каналам. Большинство залежей имеет субмеридиональное простирание, однако отдельные из них, как, например, залежь № 22 месторождения 40 лет КазССР, ориентированы в диагональном направлении.

Залежи отличаются большой изменчивостью морфоструктурных параметров. Так, средняя длина волны изменения контура тела месторождения Миллионное на горизонтальном сечении в направлении простирания составляет 40 м, а вкрест простирания

– 28 м. На втором, более низкочастотном, уровне она составляет 195 и 57 м соответственно (Ибламинов, Лебедев, 1984). Контур был построен по данным документации и опробования буровзрывных скважин в процессе эксплуатации. На первичную изменчивость контуров накладываются дизъюнктивные нарушения. Так, одна половина месторождения Миллионное сброшена относительно другой более чем на 200 м (рис. 11, табл. 4).

Строение геохимического поля главного химического элемента – хрома – отчетливо слоисто-ячеистое. Частотная изменчивость поля распределения содержаний хрома характеризуется многоуровенностью.

Рис. 11. Горизонтальные с ечения залежи месторождения Миллионное на горизонтах 290 (А) и 280 (Б) м. Сплошная линия – исходный контур, пунктирная – сглаженный, расстояния на осях – в метрах

В направлении простирания залежей средняя величина длины волны первого высокочастотного уровня составляет 26–32 м, а второго – 95–101 м. В направлении вкрест простирания средняя длина волны первого уровня составляет 26–31 м, второго – 66– 94 м. Амплитудная изменчивость поля хрома, оцененная с помощью коэффициента вариации, небольшая – 5,4–11,8 %.

Выявлена общая тенденция увеличения содержаний хрома в центральных (внутренних) частях рудных залежей. Обогащение хромшпинелидом центральных частей зале- жей фиксируется на их вертикальных и горизонтальных сечениях. Причем в пределах центральной части залежи № 22 повышенные содержания хрома тяготеют к ее верхней части. Все это указывает на отсутствие сортировки материала в поле силы тяжести и не может быть объяснено ни с позиции кристаллизационной дифференциации, ни с позиции ликвационной дифференциации. По-видимому, это был действительно мантийный рестит, который в определенной степени взаимодействовал с окружающим дуни-товым или перидотитовым веществом.

Таблица 4. Статистические характеристики геологических параметров рудных залежей № 3, 4, 22 месторождения 40 лет КазССР и № 1, 2 месторождения Миллионное Кемпирсайского рудного района (Ибламинов и др., 1986)

|

Параметр |

Среднее арифметическое |

Коэффициент вариации, % |

||||||||

|

40 лет КазССР |

Миллионное |

40 лет КазССР |

Миллионное |

|||||||

|

№ 3 |

№ 4 |

№ 22 |

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

№ 22 |

№ 1 |

№ 2 |

|

|

Отметка кровли, м |

280 |

243 |

– 78 |

– 117 |

– 333 |

13,0 |

31,8 |

8,6 |

42,7 |

10,2 |

|

Отметка подошвы, м |

251 |

217 |

– 140 |

– 175 |

– 369 |

17,5 |

36,3 |

11,1 |

26,4 |

11,2 |

|

Мощность, м |

27,4 |

23,1 |

53,4 |

56,2 |

35,5 |

63,0 |

57,8 |

55,8 |

52,9 |

54,2 |

|

Cr 2 O 3 , % |

45,7 |

46,0 |

51,4 |

46,6 |

49,0 |

10,1 |

7,0 |

5,4 |

11,8 |

9,0 |

|

SiO 2 , % |

8,9 |

8,9 |

6,3 |

8,6 |

7,1 |

28,7 |

22,8 |

21,6 |

30,3 |

27,8 |

|

FeO, % |

11,7 |

11,7 |

11,8 |

11,5 |

11,6 |

8,7 |

6,5 |

4,3 |

6,0 |

3,7 |

|

CaO, % |

0,1 |

0,1 |

0.1 |

0,2 |

0,2 |

100,1 |

93,2 |

81,6 |

79,9 |

60.7 |

|

P 2 O 5 , % |

– |

– |

– |

0,001 |

0,001 |

– |

– |

– |

39,4 |

34,7 |

|

S, % |

– |

– |

– |

0,012 |

0,011 |

– |

– |

– |

86,6 |

89,9 |

|

Объёмная плотность, г/см 3 |

3,51 |

3,51 |

3,85 |

3,82 |

3,90 |

6,6 |

3,8 |

4,5 |

4,2 |

4,1 |

Залежи Кемпирсайского рудного поля, выходящие на поверхность, в значительной степени отработаны карьерами, глубокие горизонты разрабатываются подземным способом.

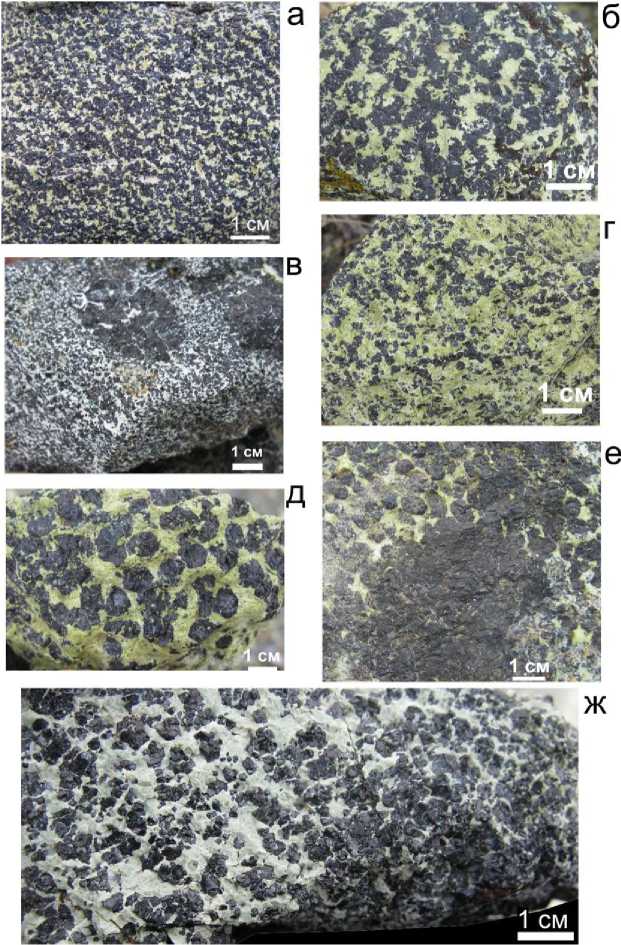

Состав хромшпинелидов , слагающих рудные тела, коррелируется с составом окружающих пород. Высокохромистые хромшпине-лиды тяготеют к дунит-гарцбургитовым комплексам, а глиноземистые – к гарцбурги-товым. Для руд характерны вкрапленная, массивная и нодулярная текстуры, а также крупно- и среднезернистая, равномернозернистая структуры (рис. 12).

Тонкие детали поверхности хромшпине-лей месторождения Миллионного были изу- чены на просвечивающем электронном микроскопе ЭВЛ-100Л методом реплик (Ибла-минов и др., 1987). На их поверхности обнаружены ступенчатые треугольные, а также вытянутые выступы, вероятно связанные с ростом кристаллов (рис. 13). Промышленные руды характеризуются густо- и средневкрап-ленной текстурой, встречаются нодулярные руды. По минеральному составу кемпирсай-ские руды отличаются присутствием в качестве нерудного минерала серпентина.

Рудный хромшпинелид, по данным мик-розондового анализа, определяется повышенным содержанием пикрохромитового (MgCr 2 O 4 ) и якобситового (MnFe 2 O 4 ) мина-лов (Ибламинов и др., 1987) (табл. 5).

Рис. 12. Текстурно-структурные особенности хромититов Аккар-гинского массива альпинотипных гипербазитов: а, б, г, ж – густов-крапленные руды, рудный и силикатный материалы образуют протяженные непрерывные агрегаты; д, е – нодулярные руды, представленные эллипсоидальными агрегатами зерен хромшпине-лида в серпентинитовом матриксе, чаще располагаются в при-контактовых частях массивных хромититов с резкими переходами к аподунитовому серпентиниту; в – такситовые руды, представляющие чередующиеся участки массивного и вкрапленного строения (Савельев, Муса-биров, 2018)

Рис. 13. Фигуры роста на поверхности хромшпинели месторождения Миллионное: платиноугольная реплика, увеличение 19000х

Таблица 5. Составов хромшпинелидов месторождений Миллионное (1) и Сарановское (2) (Иблами-нов и др., 1987)

|

Образец |

Оксиды, мас. % |

|||||||||||

|

Al 2 O 3 |

TiO 2 |

MnO |

MgO |

FeO |

Fe 2 O 3 |

Cr 2 O 3 |

сумма |

FeO общее |

||||

|

1 |

9,76 |

0,15 |

0,34 |

15,66 |

8,88 |

4,6 |

58,99 |

98,38 |

13,48 |

|||

|

2 |

20,00 |

0,45 |

0,17 |

14,00 |

13,77 |

6,28 |

44,73 |

99,40 |

20,05 |

|||

|

Миналы, мол. % |

||||||||||||

|

Хромит FeCr 2 O 4 |

Пикрохромит MgCr 2 O 4 |

Шпинель MgAl 2 O 4 |

Ульвошпинель Fe 2 TiO 4 |

Якобсит MnFe 2 O 4 |

Магнетит FeFe 2 O 4 |

|||||||

|

1 |

17,9 |

54,9 |

18,0 |

0,5 |

1,3 |

7,4 |

||||||

|

2 |

25,5 |

26,8 |

34,9 |

1,5 |

0,6 |

10,7 |

||||||

На примере Кемпирсая установлено, что формирование рудоносных плутонов протекало в условиях спредингового режима в обстановке океанического рифта при подъёме мантийного диапира. Температура процесса составляла порядка 1070–1200 оС, давление – 7 килобар, происходило деплети-рование мантийного пиролита с выплавлением толеитовых базальтов и частично ультрамафитов. В океанической коре рестит взаимодействовал с базитовыми расплавами (Савельева, Перцев, 1995). Образование высокохромистых руд в Кемпирсайском массиве могло быть обусловлено восходящим потоком астеносферных флюидов, которые выносили в зону рудоотложения материал нижележащих и боковых ультрамафитов (Чащухин, Вотяков, 2009).

Образование месторождений

Высокохромистый магнезиальный тип хромового оруденения локализован среди ультрабазитов дунит-перидотитового (дунит-гарцбургитового) комплекса альпинотипных гипербазитов офиолитовой ассоциации.

Рудные поля ультраосновных массивов расположены в пределах истощенных

(деплетированных) гарцбургитов со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов, количество выделений которых превышает 10 %, и в дунитах. Тогда как клино-пироксениты, верлиты и дуниты полосчатого структурно-вещественного комплекса (СВК), а также СВК неистощенных гарцбургитов с реликтами лерцолитов с линейными жилами дунитов в количестве до 10 % не содержат оруденения.

Источником первичной магмы является мантия Земли. Попадание мантийного материала в условия пониженных давлений земной коры вместе с воздействием флюидов приводит к его частичному плавлению с образованием относительно более легкоплавкой магмы и накоплением в остатке тугоплавкого рестита. Модель такого процесса реститообразования приложима к накоплению залежей хромшпинелидов в альпино-типных гипербазитах, что позволяет выделить в магматической генетической группе месторождений реститовый класс (Иблами-нов, 2019).

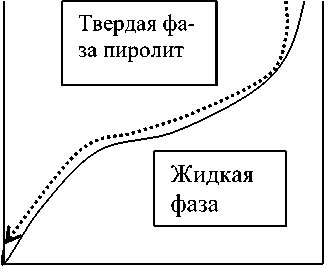

Реститовый класс включает месторождения, полезные ископаемые которых связаны с преобразованием мантийного материала, названного А.Э. Рингвудом пиролитом. Пиролит может проникать в литосферу в составе мантийного клина в условиях спредингового режима на границах расходящихся литосферных плит. Мантийный материал в верхних горизонтах литосферы попадает в условия пониженных давлений и накопления флюидов. Здесь происходит деплетирование пиролита (depleted - «истощенный»). Из него начинают последовательно выплавляться легкоплавкие базальтоидные компоненты, затем более тугоплавкие гипербазитовые. В конце концов плавится и высокотемпературный хромшпинелевый компонент (рис. 14). Плавление рудного материала осуществляется, по-видимому, в интервале температур 1160–870 оС и давлениях свыше 600–700 МПа (Перевозчиков, 1995).

Концентрация рудного вещества, вероятно, происходит в результате его отжатия при пластично-сколовых деформациях в мантии (рис. 15).

Давление

Содержание флюидов

Выплавление базальтоидной магмы

Выплавление ультраосновной магмы

Рестит хромшпинелевый

Гипербазиты

Базиты

Рис. 14. Схема последовательного плавления (фракционирования) мантийного пиролита в условиях понижения давления и накопления флюидов

Рис. 15. Схема образования современной структуры Буруктальско-Аккаргинского района в результате тектонического течения: 1 - серпентиниты, 2 - габброиды, 3 -диориты и гранито-иды, 4 - кварцевые монцониты, 5 - внешние тектонические контакты серпентинитов, 6 - направление действующих сил при коллизии (а) и направление пластического течения материала (б) (Савельев, Мусабиров, 2018)

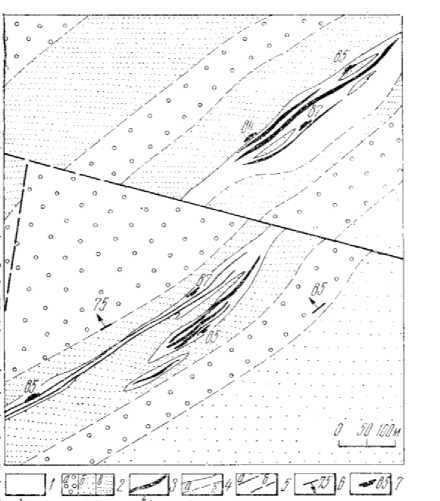

Так, Д.Е. Савельев и И.И. Мусабиров (2018) полагают, что в результате тектонических движений, обусловивших образование Уральского складчатого пояса, Бурукталь- ско-Аккаргинский массив испытал субширотное сжатие и подъем, который вызвал массовую серпентинизацию ультрамафитов и, соответственно, превращение их в реоло- гически наиболее слабый материал по сравнению с менее компетентными габброидами и гранитоидами. Произошло обтекание серпентинитами более жесткого блока вулканоплутонических пород посредством пластического течения, что привело к расслоению перидотит-дунит-хромшпинелевой ассоциации и превращению протяженных зон первичных вкрапленных хромититов в по-диформные тела массивного строения с сохранением общего субмеридионального простирания директивных структур внутри массива (рис. 15).

Таким образом, возвращаясь к хромовым рудопроявлениям массива Рай-Из, можно предположить, что первичным продуктом деплетирования мантии после базальтоидов был полосчатый (СВК), затем СВК неистощенных гарцбургитов с реликтами лерцолитов с линейными жилами дунитов в количестве до 10 %. Рудоносный комплекс истощенных (деплетированных) гарцбургитов со шлирово-полосчатыми выделениями дунитов, количество выделений которых превышает 10 %, и дуниты являются конечными продуктами (реститами), содержащими промышленное оруденение.

Обратимся к геохимическому аспекту проблемы. Хромовый расплав как конечный продукт реститообразования представляет собой смесь двух- и трёхвалентных металлов, которая при застывании формирует минерал хромшпинелид (Mg, Fe)(Сr, Al,Fe) 2 О 4 и породу хромитит. Образованию хромовой шпинели предшествует оливин (Mg, Fe) 2 [SiO 4 ], который забирает весь кремнезём, образуя дунит. Ещё раньше выплавляется гарцбургитовый расплав, застывание которого приводит к образованию смеси оливина и гиперстена (Mg, Fe) 2 [Si 2 O 6 ]. Процесс идёт в противоположность ряду Боуэна – сначала выплавляются низкотемпературные, а затем высокотемпературные минералы.

Таким образом, реститовая модель рудообразования показывает причину накопления высокохромистого хромшпинелида в дунитах, нахождения дунитов с хромититами в дунит-гарцбургитовом комплексе.

Выражаю благодарность А.В. Плотникову за ценные консультации.

Список литературы Геолого-промышленные типы месторождений. Тип хромшпинелевый в альпинотипных гипербазитах

- Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., 2019. 422 с.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. Методика анализа частотной изменчивости морфометрических и геохимических полей (на примере залежи хромитовых руд месторождения Миллионного) // Геология, поиски и разведка рудных месторождений: сб. науч. трудов. Иркутск: Иркутский политехн. ин-т, 1984. С. 128–137.

- Ибламинов Р.Г. Геология месторождений полезных ископаемых: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2019. 232 с.

- Ибламинов Р.Г. Металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных ассоциаций фанерозойских аккреционно-складчатых систем. // Геология и металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных интрузивных ассоциаций складчатых областей: материалы международной научной конференции (Х чтения А.Н. Заварицкого). Екатеринбург: Ин-т геологиии и геохимии УрО РАН, 2004. С. 463–466.

- Ибламинов Р.Г., Кудрявцева Г.П., Гаранин В.К. Результаты комплексного исследования минералов руд магматических месторождений Урала // Минералогия и геохимия полезных ис-копаемых Западного Урала. Пермь: Пермский ун-т, 1987. С. 90–112. Деп. ВИНИТИ № 4275-В87.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. Применение метода геометрической автокорреляции для обоснования систем разведки и опробования месторождения Миллионного // Применение математических методов и ЭВМ при обработке информации на геологоразведочных работах: тез. д. Свердловск: ПГО Уралгеология, 1982. С. 64.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В., Ибламино-ва Н.Ф. Методика разведки хромитовых месторождений Южно-Кемпирсайского района. // Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых Урала: межвузовский науч. тематический сб. Свердловск: Уральский ун-т, 1986. С. 52–59.

- Кременецкий А.А., Морозов А.Ф., Фершта-тер Г.Б., Бескин С.М. Инновационная технология переоценки ресурсного потенциала региональных геологических структур на примере мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный // Разведка и охрана недр. 2010. № 5. С. 36–42.

- Макеев А.Б., Перевозчиков Б.В., Афанасьев А.К. Хромитоносность Полярного Урала. Сыктывкар, 1985. 152 с.

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Выпуски по рудным полезным ископаемым. М., 2007.

- Никольская Н.Е., Казеннова А.Д., Николаев В.И. Типоморфизм рудообразующего хром-шпинелида месторождений хромовых руд. «Минеральное сырье» № 42. М.: ФГБУ «ВИМС», 2021. 238 c.

- Перевозчиков Б.В. Закономерности локализации хромитового оруденения в альпинотипных гипербазитах (на примере Урала). М.: АОЗТ «Геоинформмарк», 1995. 46 с.

- Перевозчиков Б.В. Плотников А.В. Тектоническая позиция хромитоносных ультрабазитов Полярного Урала // Проблемы минералогии, петро-графии и металлогении: материалы науч. конф. «Чтения памяти П.Н. Чирвинского» Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2008. С. 195–200.

- Перевозчиков Б.В. Прогнозирование хромито-вого оруденения в альпинотипных ультрабазитах / Металлогения складчатых систем с позиций тектоники плит: тез. докл. I Всерос. металлоген. совещ. Екатеринбург, 1994. С. 290–291.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, гео-динамики и металлогении). Уфа: ДизайнПоли-графСервис, 2010. 280 с.

- Рингвуд А.Е. Происхождение Земли и Луны. М.: Недра, 1982. 293 с.

- Савельев Д.Е., Мусабиров И.И. Хромититы Аккаргинского массива (Южный Урал). Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17, № 1. С. 61–74. doi: 10.17072/psu.geol.17.1.61

- Савельева Г.Н., Пучков В.Н., Спадеа П. Офи-олиты Урала // Строение и динамка литосферы Восточной Европы: Результаты исследований по программе EUROPRBE. М.: GEOCART, GEOS, 2006а. Вып. 2. С. 421–436.

- Смирнов В.И. Геология полезных ископае-мых: учебник для вузов. М.: Недра, 1989. 326 с.

- Iblaminov R.G. Genetic Systematics of Mineral Deposits as Theoretical Basis of Mining Projects // SGEM GeoConference. 2020а. Albene, Bulgaria. P. 103–109. doi: 10.5593/SGEM2020-august(1.1)