Геолого-стратиграфическая характеристика Айювинского месторождения горючих сланцев

Автор: Лыюров С.В., Селькова Л.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (168), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128290

IDR: 149128290

Текст статьи Геолого-стратиграфическая характеристика Айювинского месторождения горючих сланцев

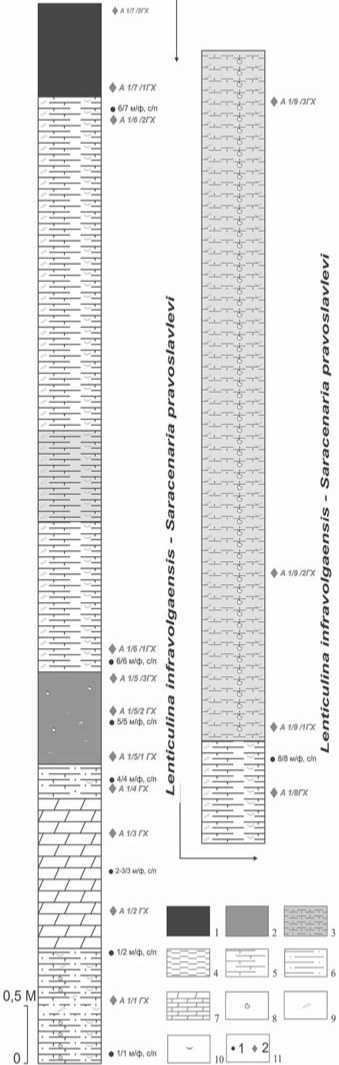

Айюва -1

Рис. 2. Геологический разрез обнажения Айюва-1

Условные обозначения: 1—7 — литологические типы пород: 1 — горючий сланец; 2 — глинистый горючий сланец; 3 — керогеновая глина; 4 — глина; 5 — глина известковая; 6 — глина алевритистая; 7 — мергель; 8 — аммониты; 9 — белемниты; 11 — точка отбора проб: 1 — микрофауна, 2 — геохимия

Данные формы характерны для отложений средневолжского подья-руса (J 3 V 21 , зона Dorsoplanites panderi, лона Dorothia tortuosa — Saracenaria pravoslavlevi [3]).

В мацерате A-1/1/2 много углистых частиц мелких размеров, в основном окатанной формы, а также крупных с неровными краями и частиц в виде щепы.

Миоспоры единичны. Обнаружены споры папоротников — Glei-cheniidites senonicus Ross , пыльца хвой

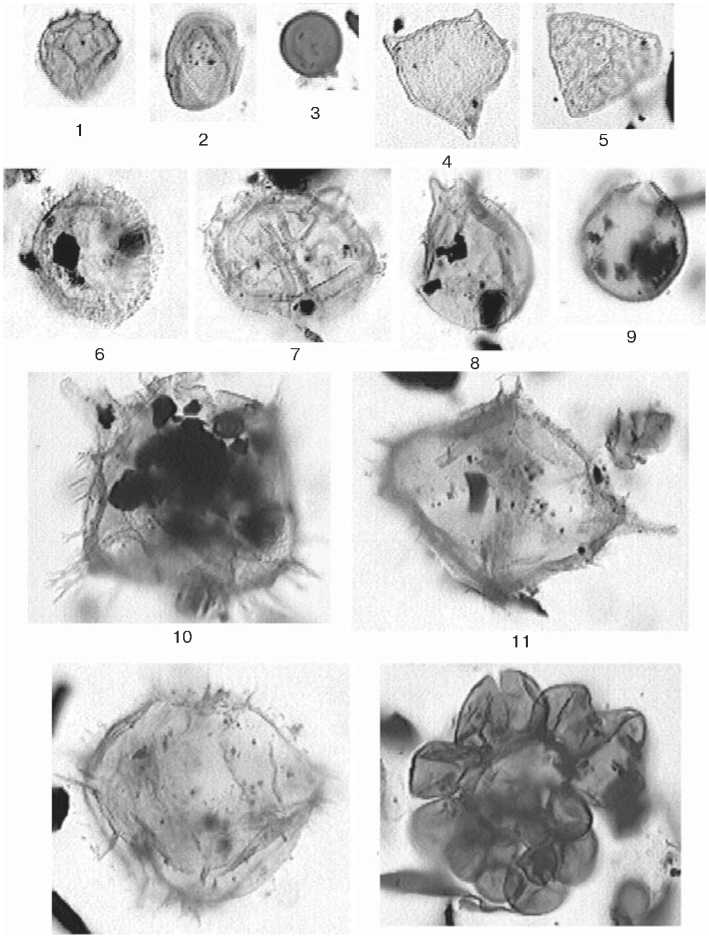

Рис. 3. Микрофоссилии

1 — Lycopodiumsporites subrotundum (K.-M.), 2 — Classopollis classoides Pflug, 3 — C. minor Coup., 4 — Nannoceratopsis gracilis Alb., 5 — N. deflandrei Evitt., 6 — Chlamydophorella sp., 7 — Hystrichosphaeridium sp., 8 — Pareodinia sp., 9 — Fromea amphora Cook., 10 — Rhynchodiniopsis sp., 11 — Gonyaulacysta jurassica (Deflandre), 12 — Ctenidodinium ornatum (Eisenack), 13 — Microforaminifera sp.

ных Piceapollenites sp., Podocarpidites sp., Sciadopityspollenites mesozoicus Coup., Classopollis classoides Pflug .

Содержание диноцист меньше, чем в предыдущем образце. Обнаружены Pareodinia sp., Gonyaulaсysta sp., Hystrichosphaeridium sp., Rhynchodi-niopsis sp., а также цисты сферической формы(?). Встречены единичные зерна Microforaminifera sp.

Мощность слоя около 1.0 м.

Слои 2—3. Глина темно-серая, карбонатная, менее алевритистая, чем в нижележащем слое. В ней многочисленные обломки ростров белемнитов, фрагменты и целые раковины двустворчатых моллюсков. Примерно в 0.6 м от подошвы слоя глина посте- пенно переходит в мергель, светлосерый, плотный, крепкий, без фауны.

Мацерат А-3/3 содержит большое количество мелких углистых частиц окатанной формы, а также в виде щепы.

Единичны споры папоротников Foveosporirtes pseudoalveolatus Coup., пыльца: Piceapollenites variabiliformis (Mal.), Classopollis sp., Sciadopi-tyspollenites mesozoicus Coup., диноцис-ты Pareodinia sp., Rhynchodiniopsis sp., фоссилии сферической формы(?), а также Microforaminifera sp.

Мощность слоя 1.3 м.

Слой 4. Глина темно-серая, не пластичная, алевритистая, карбонатная, в верхней части слоя со следами затаскивания углеродистого материала зарывающимися организмами. Фауны почти нет. Контакт с вышележащим слоем четкий.

В образце А-1/4/4 из форамини-фер встречаются: Evolutionella aff. emeljanzevi Schleif., Kutsevella sp., Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. sp., Saracenaria multicostata Furss. et Pol., S. pravoslavlevi Furss. et Pol., Astacolus sp., Citharinella nikitini (Uhlig)., Dentalina sp., Spirillina sp.

В мацерате обилие мелких углистых частиц. Редкие споры папоротников Gleicheniidites umbonatus (Bolch.), Osmundacidites sp., ïûëüöà Ginkgocyca-dophytus sp. Из диноцист обнаружены единичные Clamydophorella sp.

Мощность слоя 0.3 м.

Слой 5. Горючий сланец серокоричневого цвета, крепкий, с тонкими прослоями серых карбонатных алевритистых глин с рострами белемнитов. В сланце много отпечатков аммонитов и двустворок. Возможно, по П. М. Клевенскому, это пласт IV.

Образец А-1/5/5. Из фораминифер определены: Saracenariapravoslav-levi Furss. et Pol., Evolutionella emeljan-zevi Schleif., Astacolus obliteratus (Furss.)

Обнаружены фрагменты зубов (?) ихтиофауны.

В мацерате А-1/5/5 содержатся кварцевые частицы и редкие углистые частицы средних размеров. Миоспоры не обнаружены. Единичны Pareodinia sp., Hystrichosphaeridium sp.

Мощность слоя 0.8 м.

Слой 6. Глина серая до темно-серой, карбонатная, слабопластичная. Вверх по разрезу цвет темнеет (за счет увеличения содержания органического вещества), и в 1.1 м от подошвы глина постепенно переходит в битуминоз ную глину с многочисленными отпечатками двустворок и аммонитов. Мощность битуминозного прослоя глины составляет не более 0.8 м. Постепенно вверх по разрезу количество органического вещества уменьшается. Переходы между литологическими разностями постепенные. Контакт с вышележащим слоем четкий.

Образец А-1/6/6. Из фораминифер обнаружены: Evolutionella emel-janzevi Schleif., Kutsevella cf. labyth-nangensis (Dain), Ammobaculites sp., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. sp., Marginulina robusta Reuss, M. dis-torta Dain, Citharina raricostata (Furss. et Pol.), Tristix temirica Dain, Planula-ria sp.

Образец А-1/6/7. Из фораминифер определены: Evolutionella emeljan-zevi Schleif., Lenticulina sp., Marginuli-na sp.

В мацератах 1/6/6 и 1/6/7 содержатся кварцевые частицы. Миоспоры: единичные споры папоротников Osmundacidites sp., а также пыльца хвойных Piceapollenites sp. Присутствуют цисты сферической формы (?).

Мощность слоя 4.5 м.

Слой 7. Горючий сланец более однородный (возможно, это пласт II, по П. М. Клевенскому), в увлажненном состоянии коричневого цвета, слоистый, карбонатный. В верхней части увеличивается глинистая составляющая вплоть до перехода: горючий сланец — глинистый горючий сланец — битуминозная глина. По всему слою отмечаются многочисленные отпечатки двустворчатых моллюсков и фрагменты раковин аммонитов.

Мощность слоя 0.8 м.

Слой 8. Глина серая-светло-се-рая, слабопластичная, карбонатная, аналогичная глине в нижней части слоя 6, но с большим количеством остатков фауны. Контакт с нижележащим слоем четкий.

Из фораминифер определены: Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., S. multicostata Furss. et Pol., Lenticulina aff. uralica (Mjatl.), L. sp., Marginulina robusta Reuss. Встречаются остракоды.

Образец А-1/8/8. В мацерате мелкие и средние углистые частицы не-окатанной формы.

Миоспоры единичны. Среди них споры папоротников Gleicheniidites senonicus Ross, пыльца хвойных — Piceapollenites exilioides (Bolch.), Podo-carpidites major (Naum.), P. multesimus (Bolch.), Classopollis sp.

Из диноцист обнаружено значительное количество зерен р. Pareodinia, единичные Clamydophorella sp., Defland-rea sp. Обилие сферических цист (?).

Мощность слоя 0.9 м.

Слой 9. Битуминозная глина, буровато-черная, карбонатная, слоистая (рассланцованная), местами переходящая в глинистый горючий сланец. По всему слою наблюдаются фрагменты двустворок, белемнитов и отпечатки аммоноидей.

Мощность слоя около 6.0 м.

Выше залегает почвенно-растительный слой с корнями кустарников и деревьев.

Анализ палинологических образцов показал, что в них кроме миоспор присутствуют остатки микрофитопланктона (цисты динофлагеллят). Динофлагелляты относятся к морской группе микрофитопланктона. Известно, что наибольшее развитие и разнообразие данной группы приурочены к моментам потепления климата [2]. Исследования показали, что диноцисты распределены по разрезу неравномерно. Возможно, их распределение в значительной степени контролировалось режимом морского бассейна. Максимальное количество диноцист фиксируется в отложениях слоя 1, что говорит о существовании наиболее благоприятных условий для их развития и захоронения в ископаемом состоянии.

По комплексам фораминифер, по наличию миоспор и диноцист отложения обнажения Айюва-1 можно идентифицировать как средний подъярус волжского яруса верхней юры (зона Dorsoplanites panderi). Исключением являются отложения подошвы слоя 1 — это, вероятно, киме-риджский ярус верхней юры.

Состав органических остатков и литологические особенности сланценосной толщи свидетельствуют о том, что ее образование происходило в мелководно-морском бассейне вблизи суши, а именно Палеотимана. Оттуда происходил снос терригенного материала и углистых частиц.

Список литературы Геолого-стратиграфическая характеристика Айювинского месторождения горючих сланцев

- Горючие сланцы европейского севера СССР / Л. Ф. Васильева, В. А. Дедеев, Л. А. Дурягина и др. Сыктывкар, 1989. 152 с.

- Ильина В. И. Палинология юры Сибири. М.: Наука, 1985. 237 с.

- Яковлева С. П. Печорская синеклиза // Биостратиграфия верхнеюрских отложений СССР по фораминиферам. Вильнюс, 1982. С. 68-82.