Геолого-структурные и петрологические особенности дайковых и жильных пород Каменушинского массива (Средний Урал)

Автор: Минибаев А.М., Котова Е.Л.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (276), 2017 года.

Бесплатный доступ

Каменушинский массив (Средний Урал) дунит-клинопироксенит-габбровой формации является одним из наименее изученных массивов Платиноносного пояса Урала и выделяется широким распространением дайковых и жильных тел, которые пространственно тяготеют к полям развития платиновой минерализации. Вместе с тем дайковые и жильные образования слабо изучены. Особенности взаимоотношений дайковых тел между собой, с дунитами и клинопироксенитами, слагающими массив, а также с хромититами, концентрирующими платиновую минерализацию, могут быть использованы для изучения геологической эволюции Каменушинского массива и его металлогении. Полученные результаты основываются на данных микроскопии и геологических наблюдений, проводимых в течение 2014-2017 гг. Впервые дана комплексная характеристика минералого-петрографических и геолого-структурных особенностей дайковых и жильных тел Каменушинского массива.

Платиноносный пояс урала, каменушинский массив, дунит-клинопироксенит-габбровая формация, дайки, жилы, хромититы, платиновая минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/149129238

IDR: 149129238 | УДК: 552.22, | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-12-31-38

Текст научной статьи Геолого-структурные и петрологические особенности дайковых и жильных пород Каменушинского массива (Средний Урал)

Зональные мафит-ультрамафитовые комплексы уральского (урало-аляскинского) типа, слагающие Платиноносный пояс Урала, представлены концентри-чески-зональными дунит-клинопироксенит-габбровы-ми массивами и относятся к наиболее перспективным источникам коренной платины. По данным исследователей-предшественников, к наиболее промышленно значимому типу относится хромит-платиновое оруденение [1, 3, 4, 6]. В пределах концентрически-зональ-ных массивов Платиноносного пояса Урала, таких как Нижнетагильский, Вересовоборский, Светлоборский и Каменушинский, обнаруживается закономерность, выражающаяся в приуроченности платинометалльной минерализации к зонам, в которых наблюдается изменение размеров минеральных индивидов дунитов [5, 9, 15—17].

Несмотря на длительную историю исследования коренных платинометалльных месторождений Урала, изученность концентрически-зональных массивов крайне неравномерна. Так, к наиболее исследованным относятся породы дунит-клинопироксенит-габбровой формации и хромититы, а к числу наименее изученных —дайковые и жильные тела, прорывающие дунит-клинопироксенитовые массивы [1, 3, 18].

Первые детальные описания дайковых пород Нижнетагильского, Светлоборского и Вересовобор- ского массивов были выполнены Н. К. Высоцким [2]. Однако отсутствие точной геологической привязки изученных образцов не позволяет отнести описанные породы к конкретным концентрически-зональным массивам. Целенаправленным изучением пород «жильной формации» впервые занялся А. Н. Заварицкий, по мнению которого наличие или отсутствие дайковых тел в зональных массивах может определяться их различным уровнем эрозионного среза [3]. В период 2001— 2009 гг. ЗАО «Урал-МПГ» проводились поисковые работы на обнаружение коренного платинового оруденения в пределах Каменушинского и Светлоборского массивов. По итогам работ была отмечена пространственная связь платиновой минерализации с дайковыми телами [18].

В течение полевых сезонов 2014—2015 гг. автором были организованы полевые работы в пределах Каменушинского массива с целью уточнения его геологического строения и выявления коренных хромитплатиновых рудных зон. Результатом работ явилось выделение ещё одной зоны платиновой минерализации в верховьях р. Большая Каменушка. Полученные данные также свидетельствовали о пространственной приуроченности зон распространения хромититов, содержащих платиновую минерализацию, к полям развития дайковых тел габбро и гранитоидов [11].

Характеристика объекта исследования

Каменушинский массив дунит-клинопироксе-нит-габбровой формации находится на Среднем Урале в Свердловской области. Дунитовое ядро размером 2.5 х 3.8 км (6.5 км 2 ) характеризуется меридиональной вытянутостью, сложными границами и зональным строением.

В пределах Каменушинского массива, в краевых частях, в основном в центральных частях дунитового ядра, широко распространены дайковые тела. Многообразие дайковых и жильных пород обуславливает необходимость их раздельного описания и систематизации.

Среди дайковых и жильных образований Каменушинского массива выделяются дайки - все геологические тела, выполняющие тектонические трещины и сложенные магматическими породами, и жилы — тела, сложенные породами гидротермально-метасоматического генезиса. Тела хромититов, представленные шлирами, сегрегациями, линзо- и жилообразными телами, рассматриваются отдельно [13].

Методы исследования

Геолого-структурное описание проводилось на основе геологических наблюдений, включающих сопоставление штуфных образцов (188 шт.) с их геологическими привязками.

Макроскопическое описание штуфов проводилось при помощи диссекционного стереомикроскопа (бинокуляра) Leica M125 (Санкт-Петербургский горный университет). Далее был изготовлен ряд стандартных петрографических (109 шт.) и прозрачно-полированных (17 шт.) шлифов и аншлифов (31 шт.).

Минералого-петрографические и минераграфические исследования были проведены при помощи поляризационного микроскопа Leica DM 2700 (Санкт-Петербургский горный университет).

Результаты

Все породы, слагающие дайковые тела Каменушинского массива, систематизированы согласно основным принципам классификации [6, 8, 10, 13, 14]. В классификации также приведена количественная оценка пород относительно друг друга и особенности их залегания (табл. 1). По результатам диагностики пород определены минералогический состав и структурно-текстурные особенности (табл. 2).

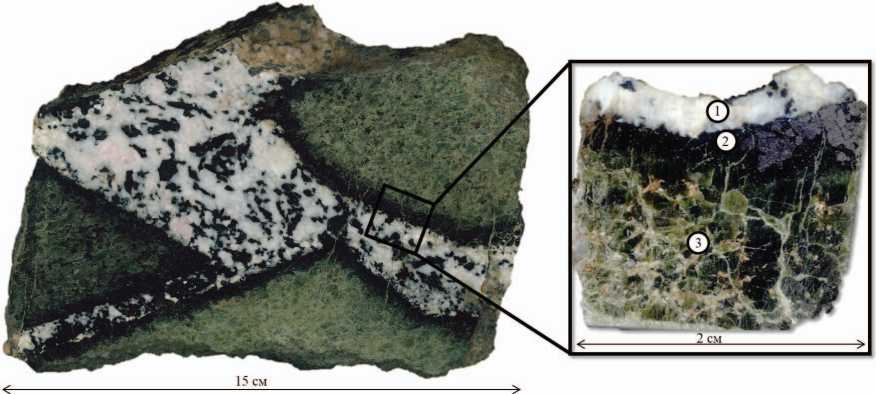

Дайковые породы ультраосновного состава. Тела верлитов в основном обнаруживаются на контактах с дайками габбро. На контакте верлитов и габбро обнаруживается прожилок мощностью до 1 см, который сложен магнетит-роговообманковым агрегатом (рис. 1).

Редкие субширотные дайки верлитов занимают почти перпендикулярное положение по отношению к прорывающим их дайкам габбро, что позволяет делать вывод о более древнем происхождении даек верлитов.

Дайковые породы основного состава. Дайки основного состава значительно преобладают над остальными телами дайковых пород Каменушинского массива (примерно 70 % от общего числа даек).

Горнблендиты Каменушинского массива относятся к горнблендитам габброидного ряда умеренно-магнезиального состава и представлены двумя фациями: 1) глубинными, количественно преобладающими и более разнообразными по составу и структурно-текстур-

Таблица 1. Классификация дайковых пород Каменушинского массива Table 1. Classification of dikes of the Kamenushinsky massif

|

Класс / Class |

Плутонические горные породы / Plutonic rocks |

|||||

|

Отряд / Order |

Ультра-основные Ultrabasic |

Основные / Basic |

Средние Medium |

Кислые Acid |

||

|

Ассоциация (по цветовому индексу М') Association (by color index M) |

Ультрамафические / Ultramafic |

Мафические Mafic |

Фельзические Felsic |

|||

|

Название породы Rocks |

Верлиты Verlites |

Горнблендиты Hornblendites |

Клинопи-роксениты Clinopyroxenite |

Роговообман-ковое габбро Hornblende gabbro |

Сиениты Syenites |

Плагио-граниты plagiogranites |

|

Распространённость (примерный % от всехдайковых пород массива) Distribution (approx. % of all the dyke rock masses) |

15 |

10 |

5 |

55-60 |

< 3 |

10 |

|

Мощность, м Thickness, m |

до 2 / to 2 |

0.5 (до 1) (to 1) |

0.01-0.02 (до 0.4) (to 0.4) |

до 5-6 to 5—6 |

до 1 / to 1 |

до 2 / to 2 |

|

Простирание (преимущественное) Strike (predominant) |

Меридиональное (реже субширотное) Meridional (rare sublat-idunal) |

Меридиональное Meridional |

Не имеют чётко выраженной общей направленности No expressed direction |

Субмеридиональное Submeridional |

Субмеридиональное Submeridional |

Субмеридиональное Submeridional |

|

Длина по простиранию, м Length by strike, m |

до 30-40 to 30-40 |

до 100 to 100 |

Не определено Not determined |

до 100 to 100 |

Не определено Not determined |

до 50 to 50 |

Таблица 2. Минералого-петрографическая характеристика пород, выполняющих дайки Table 2. Mineralogy-petrography characteristic of the dikes

|

В s Ao |

о ° 7 ° 7 2 ОО щ r i -т I m гн 7 А 1 °S7 W |

'П 'П _ ~ 0 0^0 III1 у -5 5? ^ Р < < S |

7 о 3 и |

ПИ s й Л G К М о А 6 к а "О а а 'К & оМК^КсоКй^Кадоо |

|

|

Л tzi H о К К о и M |

tn А 0x1 1 ^ о а 1 | b 9 n « "АО 7 b W |

tn го V 1 1 1 32 S К ь S |

ГН о и |

s й ° S 5 ° S к Й о К m ° Э ^2 а о и ~ « 3 cd >* Рн и oo a oMKamKSaa |

|

|

о 0 о a VO VO £ |

о В К ti и |

О СО in о 1 Дь а |

сн К I 7 А < § л а |

^ S 1 I -г - л г М и М |

S s о -я о S ч к « a |

|

о В к й К о S и ЮИ а |

О СО щ Лк а |

777 7 । 7 а S < § а? а |

1 ^ ^ г 1 & а |

b В i wowopt—la^o f ' 6 n Hot Ai g 2^11 si О Он Он ^ К К -^/ К CZ) 00 rK a ^Ь |

|

|

cd 1 о К -.. В к CD К VO К a |

о в К ti |

О о 7 чо 04 к |

- - 7 г , о 00 л 1 аз а § < л а |

СО 5 |

о к о 7D a1 4 S О g S r g okrs_Zophcd 1 I I I s 2 S 2 ^ w к co ш oo a oo |

|

о В к й К о S 2 ю ° 5 |

я д к а |

- - 7 г , о ЭД л । аз а s л а |

к 6 <2 S & oR® g w .S о & 2 g 2 S " Й о oo о -p 8 S § Я з 8 К К О К 2 § о g § 2 ^ к со ш а оо |

||

|

о 1 В Sb* К К о О К и Кос4 s о а К о Зой йа |

о о 7 tn 04 а |

Т> « |

(Z) |

6 3 а « И а А м к о । ts а „ м о оонЗдоЛтэ'+;0’а осоКК^сойооааоо |

|

|

н ^ К .^ К ^ а m |

и 17 о а |

7 s |

+ '—1 и & &| DO + |

о 6 у к к а « я о а - & ГнЁ2нА5-§^ оо н В о 2 'К О Он к ■-» 00 б 'ь осоККсойооааоо |

|

|

К R о а к CD О s о К ^ м 8 К |

g 1 О В I о ? № ,о ° 8 ь К а о О К |

CD*' о 8 CD CD |

s' b к rQ а § « й |

а 2 |

|

|

UOIJISOdUIOO [ВГЭЩру „явгэоэ иннчивйэниру |

|||||

* — сокращенные названия минеральных видов и групп по Whitney D.N., Evans D.W., 2010 [20]

* — abbreviations of minerals species and groups names from dikes is given by Whitney D.N., Evans D.W., 2010 [20]

Рис. 1. Контакт верлита с роговообманковым габбро: 1 — роговообманковое габбро; 2 — магнетит-роговообманковый прожилок; 3 — верлит

Fig. 1. Contact of verlite with hornblende gabbro: 1 — hornblende gabbro; 2 — magnetite hornblende streaks; 3 — verlite

ным особенностям, постепенно переходящими в роговообманковое габбро; 2) жильными, слагающими редкие простые тела небольшой мощности (до 0.5 м).

Для горнблендитов обеих фаций можно выделить ряд особенностей:

-

1) полное отсутствие оливина в их составе;

-

2) широкое развитие плагиоклазов;

-

3) плагиоклаз в значительной мере соссюритизи-рован;

-

4) частичную биотитизацию роговой обманки.

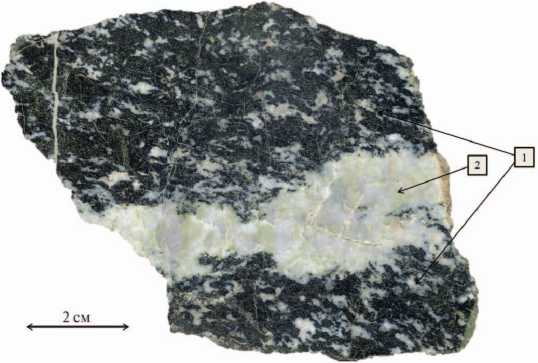

Горнблендиты характеризуются текстурно-структурной неоднородностью и изредка такситовым обликом, при этом иногда содержат прожилковообраз-ные выделения плагиоклазитов (сильно соссюритизи-рованных) (рис. 2), вероятно являющихся продуктами интеркумулусного расплава [19].

Дайки клинопироксенитов в пределах массива в основном распространены хаотично, не имеют чётко выраженной общей направленности. Дайки клинопироксенитов значительной мощности (до 0.4 м), встречаются редко, имеют субмеридиональное простирание. Клинопироксениты имеют отчётливый контакт с дунитами. По отношению к телам хромититов и габбро занимают секущее положение.

Рис. 2. Горнблендит: 1 — плагиоклазовый горнблендит (исит); 2 — плагиоклазит

Fig. 2. Gornblendit: 1 — plagioclase hornblendite (isit); 2 — plagioclasite

Сопоставляя места отбора образцов, можно сделать вывод о том, что в крупнозернистых клинопи-роксенитах количество акцессорного магнетита существенно ниже, чем в мелкозернистых. Также магнетит в крупнозернистых клинопироксенитах обнаруживается в виде включений в зёрнах моноклинного пироксена. Данные особенности, вероятно, обусловлены процессами перекристаллизации.

Дайки роговообманкового габбро, возникшие, вероятно, при кристаллизации мафитовых расплавов павдин-ского кристаллического комплекса (Павдинский габбро-вый массив) и характеризующиеся практически однородным составом, разделены на две фации: 1) габбро от мелко- до грубозернистого и габбро-пегматиты, относящиеся к полнокристаллическим породам, отражающие условия умеренной и значительной глубинности, обеспечивающие относительно длительную кристаллизацию магмы; 2) микрогаббро и габбро-порфириты, сформированные в результате быстрой кристаллизации магматического расплава на относительно небольших глубинах.

Постепенный переход габбро в горнблендиты происходит через порфировидные разновидности габбро ( рис. 3, а), где крупные кристаллы роговой обманки (до 3—4 см) представлены на фоне более мелкозернистой массы породы, в которой плагиоклаз в значительной мере соссюритизирован. Закономерность распределения разностей по зернистости в пределах дайковых тел не была обнаружена, причём от микрогаббро до грубозернистого габбро и габбро-пегматитов переход почти всегда достаточно резкий (рис. 3, б), что, вероятно, свидетельствует о многофазном становлении даек габбро.

Помимо идентичного минерального состава обеих фаций габбро, одинакового характера распространения и размещения, а также их совместного расположения установлен ряд общих особенностей, заключающихся во вторичных изменениях пород:

-

1) развитие структур, обусловленных динамическими подвижками, выражающихся в появлении деформированных зёрен плагиоклаза;

-

2) вторичные изменения плагиоклаза, связанные с постмагматическими процессами (соссюритизация, пелитизация) и проявленные в различной мере;

-

3) частичная биотитизация роговой обманки;

-

4) повышенное содержание окисленного магнети-

а

Рис. 3. Роговообманковое габбро: а) переход (слева направо) крупнозернистого габбро (с включениями крупных — до 4 см — кристаллов роговой обманки) в горнблендит; б) чередование среднезернистого габбро с микрогаббро (характерны включения идиоморфных кристаллов среднего плагиоклаза)

Fig. 3. Hornblende gabbro: a) Gradual change (from left to right) of coarse gabbro (with inclusions of large — up to 4 cm — hornblende crystals) to hornblendite; b) rotation of medium-grained gabbro with microgabbros (inclusions of idiomorphic crystals of medium plagioclase are typical)

б

та в габбро, подвергшихся наиболее интенсивному воздействию вторичных преобразований.

Особенности пространственно-временных взаимоотношений габбровых даек с вмещающими породами разнообразны и характеризуются:

-

1) резко секущим положением даек габбро по отношению к дунитам и дайковым телам верлитов;

-

2) наличием в зальбандах даек роговообманковых габбро ксенолитов, серпентинизированных дунитов и верлитов, образующих редкие эруптивные брекчии (рис. 4);

-

3) появлением на контакте даек габбро с вмещающими их дунитами метасоматитов сложного состава (хлорит, флогопит ± карбонаты, тремолит и др.);

-

4) увеличением степени серпентинизации и выветривания дунитов и количества в них тел метасоматитов различного состава в контактовых зонах при увеличении частоты встречаемости даек габбро и их мощности;

-

5) пространственной приуроченностью дайковых тел габбро к участкам дунитов, различных по зернистости.

Дайковые породы среднего состава. Сиениты получили локальное распространение в пределах Камену-шинского массива. Тела сиенитов обнаруживаются в центральных частях даек гранитов значительной мощ-

Рис. 4. Ксенолиты верлитов в роговообманковом габбро

Fig. 4. Xenoliths of verlites in the hornblende gabbro ности (более 1 м), а также гранитоидов. Контакт между гранитоидами и сиенитами нечёткий, что, вероятно, обусловлено образованием сиенитовой магмы в результате эволюции кислого гранитного расплава, из которого сформировались тела гранитоидов массива. Пространственная приуроченность к дайковым телам гранитоидов, обусловленная, вероятно, единым магматическим источником, объясняет высокое содержание кварца (до 5 % массы породы) в сиенитах.

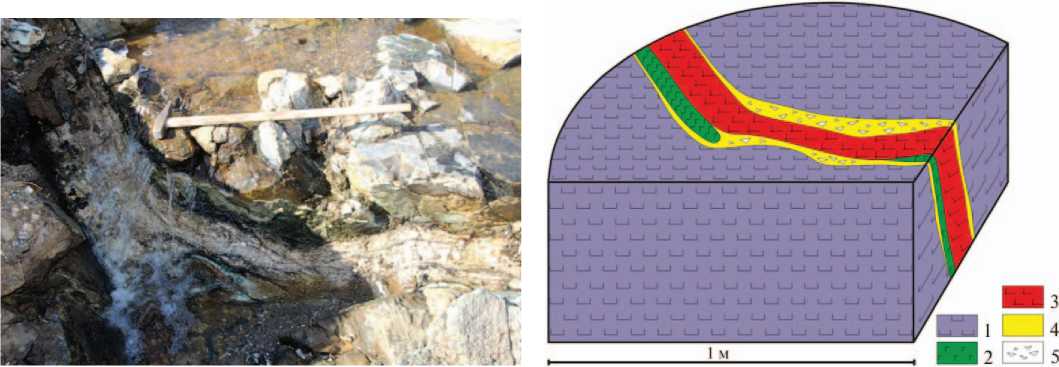

Дайковые породы кислого состава. Дайки гранитоидов , представленные лейкократовыми разностями, встречаются лишь в пределах распространения интрузий габбро. Взаимоотношения гранитоидов с вмещающими интрузивными габбро характеризуются достаточно чёткими контактами и разномасштабными зонами закалки, которые сопровождаются развитием метасоматитов сложного состава (хлорит, флогопит, серицит, тальк, амфибол, карбонат, серпентин) с редкими ксенолитами габбро. Интенсивность развития метасоматитов на контактах между дайками габбро и гранитоидами прямо пропорциональна мощности дайковых тел. Редко дайки гранитоидов имеют контакт с ультра-основными породами массива (рис. 5), характеризующийся развитием сравнительно мощных тел метасоматитов (до 0.6—0.7 м), в которых обнаруживается значительное количество ксенолитов габбровых пород и серпентинизированных дунитов.

Все гранитоиды частично катаклазированы, и в редких случаях, при развитии наложенных процессов динамометаморфизма, в центре даек наблюдаются апо-гранитные катаклазиты.

Гранитоиды массива, вероятно, относятся к пла-гиогранитам верхнего ордовика кривинского комплекса, которые широко распространены в обрамлении Павдинского габброидного массива, где они слагают крупные и мелкие штоки и дайки. Однако на данный момент отсутствие представительных данных по химическому составу гранитоидов Каменушинского массива не позволяет однозначно отнести их к плагиограни-там кривинского комплекса.

Жилы. Данная группа пород представлена преимущественно хлорит-серпентиновыми телами мощностью до 2—3 см и составляет не более 2 % от всего объёма дайковых пород. Хлорит-серпентиновые прожилки равномерно рассредоточены в пределах дунитово- 35

а

б

Рис. 5. Дайка плагиогранита, прорывающая дуниты массива в Первоначальном логу по р. Большая Каменушка: а) фото; б) схема взаимоотношения дайки плагиогранита с вмещающими дунитами: 1 — дуниты среднезернистые сильновыветрелые и серпентинизированные; 2 — роговообманковое габбро гигантозернистое; 3 — плагиограниты крупнозернистые; 4 — метасо-матиты хлорит-флогопит-серицит-талькового состава; 5 — обломки роговообманкового габбро и дунитов

Fig. 5. Dyke of plagiogranite opening through dunite massif of the Pervonachalnyi log of the Bolshaya Kamenushka river: a) photomaterial; b) a schematic picture of the ineraction of the plagiogranite dyke with the bearing dunites: 1 — medium-grained dunites highly weathered and serpentinized; 2 — hornblende gabbro with giant grains (grain size over 2,5 cm) ; 3 — coarse-grained plagiogranites; 4 — meta-somatites of chlorite-phlogopite-sericite-talc composition; 5 — fragments of hornblende gabbro and dunite го ядра массива и нередко образуют скопления в виде густой сети различно ориентированных тел в выветре-лых серпентинизированных дунитах, большей частью вблизи даек габбро и горнблендитов. В дайковых телах габбро встречается офит, образующий прозрачные зеленоватые прожилковообразные тела, не превышающие по мощности 1.5 см.

Также к породам гидротермально-метасоматического генезиса относятся метасоматиты сложного состава (хлорит, флогопит ± карбонаты, тальк, тремолит и др.) получившие распространение у зон закалки и слагающие реакционные оторочки на контактах пород различных групп.

Тела хромититов. Породы рудной формации представлены хромититами, концентрирующими платиновую минерализацию. Тела хромититов были встречены большей частью на участке «Хромитовый Увал» и северном склоне г. Соколиной, а также в обнажениях по

Рис. 6. Массивный хромитит в сильновыветрелом серпенти-низированном дуните

Fig. 6. Massive chromite in strongly weathered and serpentinized dunite логам речек Большая и Малая Каменушка, в пределах всего дунитового ядра и характеризуются крайне неравномерным расположением.

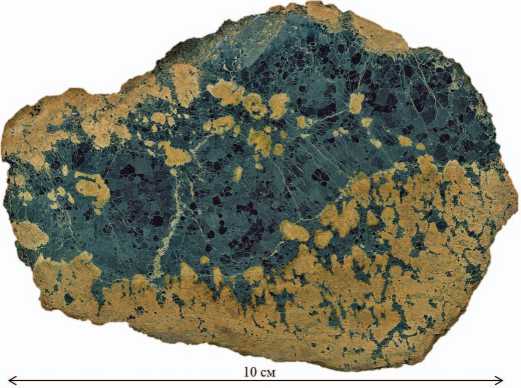

В дунитах Каменушинского массива выделяются хромититы трёх петрографических типов: а) массивного (рис. 6); б) прожилково-вкрапленного (рис. 7), с которым ассоциируется платинометальная минерализация, и в) акцессорного. Тела хромититов представлены короткими маломощными сегрегациями, шлиро- и жилообразными телами, сложенными массивным и про-жилково-вкрапленным хромшпинелидом.

Хромититы залегают исключительно в пределах дунитового ядра массива, причём основная их масса получила наибольшее распространение в зонах перехода среднезернистых дунитов к крупнозернистым, а в большей степени к грубозернистым и дунит-пегмати-там [11].

Несмотря на небольшие размеры сегрегаций, шлиро-и жилообразных тел мощностью до 0.3—0.4 м при длине до 3 м, эти образования формируют так называемые минерализованные зоны (по Ю. М. Телегину) мощностью до 2—3 м и протяжённостью до 80—100 м. Простирание минерализованных зон субмеридиональное, пространственное положение преимущественно сонаправлено с интрузивными дайковыми телами [12].

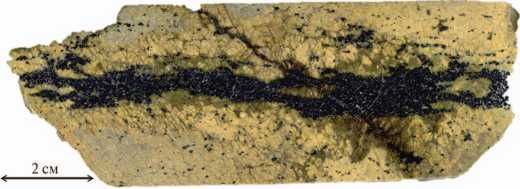

Рис. 7. Прожилково-вкрапленные хромититы, пересечённые жилкой антигорита, в сильновыветрелом серпентинизиро-ванном дуните

Fig. 7. The stringer-imbedded-chromites transected by the vein of the antigorite, in the strongly weathered and serpentinized dunite

Контакты хромититовых жил с вмещающими дунитами отчётливые, но характеризуются в различной мере постепенным переходом жильных массивных хромититов в прожилково-вкрапленные, а затем в многочисленные акцессорные зерна, содержащиеся во вмещающих сильно серпентинизированных дунитах. Подобные взаимоотношения хромититов и дунитов, вероятно, обусловлены их сингенетичным становлением, когда тела хромититов начали формироваться в ещё не окончательно закристаллизовавшемся ультраосновном расплаве.

Выводы

Суммируя полученные данные по геолого-структурным и минералого-петрографическим особенностям даек и жил Каменушинского массива, можно прийти к следующим выводам:

-

— дайки Каменушинского массива получили широкое развитие (около 5 % массива в его периферических частях и до 10—15 % в пределах дунитового ядра) и представлены породами, образующими непрерывный ряд «ультраосновные-кислые»;

-

— дайки габбро, получившие наибольшее распространение в пределах Каменушинского массива (около 50—60 %), наиболее полно характеризуют структурновещественную неоднородность и возрастные взаимоотношения интрузий Каменушинского массива;

-

— наиболее широкое распространение дайковые и жильные тела получили в переходных зонах от среднезернистых дунитов к крупнозернистым, а в большей степени к грубозернистым и дунит-пегматитам;

-

— зоны платиновой минерализации в пределах Каменушинского массива пространственно тяготеют к полям развития дайковых тел габбро и гранитоидов.

На данный момент остаётся ряд нерешенных вопросов, связанных с дайками, в частности по их генезису и характеру связи с платинометалльной минерализацией. Таким образом, дальнейшее изучение взаимоотношений дайковых и жильных тел с дунитами и клинопироксенитами, слагающими массив, а также с промышленно важными хромититами, концентрирующими платиновую минерализацию, может способствовать созданию прогнозно-поисковой модели металлов платиновой группы в пределах Каменушинского массива и решению проблемы рудообразования.

Список литературы Геолого-структурные и петрологические особенности дайковых и жильных пород Каменушинского массива (Средний Урал)

- Бетехтин А. Г. Платина и другие минералы платиновой группы. М.: Издательство Академии наук СССР, 1935. 148 с.

- Высоцкий Н. К. Месторождения платины Исовского и Нижнетагильского районов на Урале // Труды Геологического комитета. Нов. сер. № 62. СПб., 1913. 692 с.

- Заварицкий А. Н. Коренные месторождения платины на Урале. Л.: Изд-во Геологического комитета, 1928. 56 с.

- Золоев К. К., Волченко Ю. А., Коротеев В. А., Малахов И. А., Мардиросьян А.Н., Хрыпов В.Н. Платинометалльное оруденение в геологических комплексах Урала. Екатеринбург: Уральская геологосъемочная экспедиция, 2001. 199 с.

- Иванов О. К. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала. Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 1997. 488 с.