Геолого-структурные особенности крупнообъемного прожилково-вкрапленного золотосульфидного оруденения Петропавловского месторождения (Полярный Урал)

Автор: Мансуров Р.Х., Андреев А.В., Двуреченская С.С., Викентьев И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (267), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются геолого-структурные особенности локализации, гидротермально-метасоматические образования и типы руд Петропавловского золоторудного месторождения, расположенного на севере Малоуральского вулканоплутонического пояса и входящего в состав среднепалеозойской островодужной системы Полярного Урала. Показана рудоконтролирующая роль тел порфировых диоритов поздней фазы внедрения собского комплекса. На месторождении выявлено два типа прожилково-вкрапленных руд - золотосульфидный, в основном определяющий золотоносность месторождения, и наложенный, сильно обогащенный Au золотомалосульфидно-кварцевый, в совокупности образующие сложные уплощенно-изометричные тела, местами переходящие в линейные штокверки. По структурно-морфологическим и минералого-геохимическим особенностям Петропавловское месторождение отнесено к золотопорфировому типу. Среди основных критериев такой типизации - пространственная ассоциация рудных тел с телами порфировых субвулканических фаз, штокверкоподобная позиция золоторудной минерализации, объемный характер рудно-метасоматической зональности и распределения рудных компонентов.

Полярный урал, петропавловское золотопорфировое месторождение, золотосульфидное крупнообъемное оруденение, линейно-штокверковое строение

Короткий адрес: https://sciup.org/149129246

IDR: 149129246 | УДК: 550.812:553.074:553.411 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-3-3-13

Текст научной статьи Геолого-структурные особенности крупнообъемного прожилково-вкрапленного золотосульфидного оруденения Петропавловского месторождения (Полярный Урал)

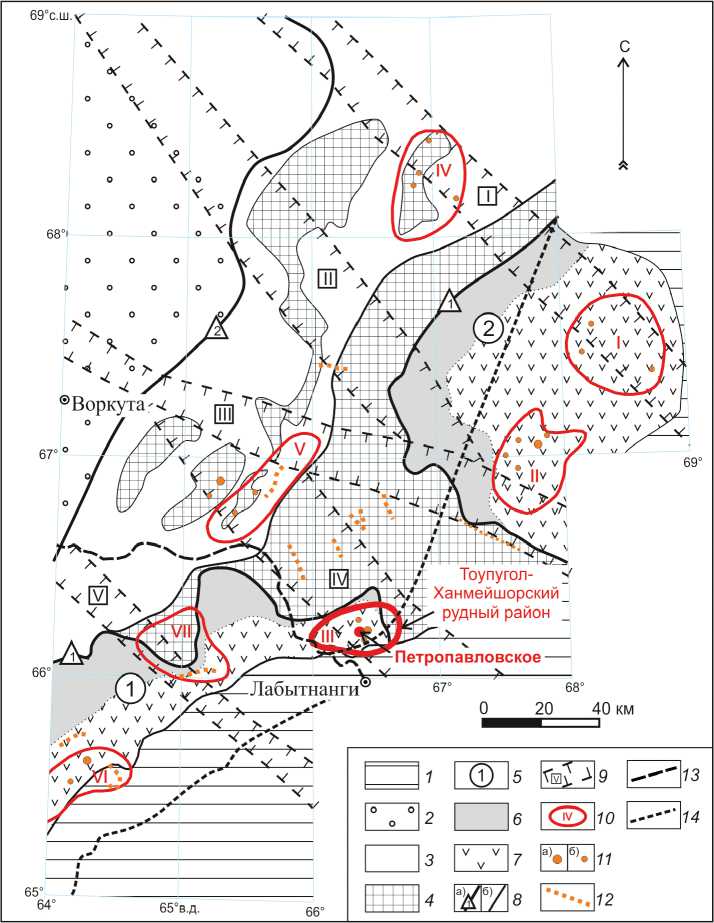

Петропавловское золоторудное месторождение, расположенное на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ), входит в состав Новогодненского рудного поля Тоупугол-Ханмейшорского рудного района, который локализуется на севере полярно-уральского сегмента Малоуральского (Ауэрбаховско-Новогодненского) вулканоплутонического пояса (ВПП) (рис. 1) [6,14,18,19,22]. Данный район в ближайшем будущем может стать одним из новых золотодобывающих центров Российской Арктики [2,15]. Его перспективы определяются главным образом выгодным расположением: в 20 км от г. Лабытнанги и всего в нескольких километрах от железнодорожной ветки. В разные годы месторождения Новогодненского рудного поля, в том числе Петропавловское, изучались специалистами ЦНИГРИ, ОАО «Ямалзолото», ОАО «Ямальская ГК», ОАО «ПУГГП», ООО «Ямалгео», ООО «НПО Геосфера», ГИН РАН, ИГЕМ РАН, ИМГРЭ, УГГУ, РУДН и других организаций [11, 13, 14, 18, 25, 29—31].

Целью исследования является анализ геолого-структурных особенностей локализации Петропавловского золоторудного месторождения, отнесенного рядом исследователей [4, 6, 19, 37] к довольно редкому на планете золотопорфировому типу [24, 35]. Сведения по минеральному составу руд и формам нахождения в них золота приведены в публикации [3], в настоящей работе они даны кратко.

На Урале первое золотопорфировое месторождение — Березняковское на Ю. Урале — описано сравнительно давно [24]. В дальнейшем оно было переклассифицировано как эпитермальное [23], хотя в ГКЗ РФ оно продолжает числиться как «мелкое золото-медно-порфировое». Есть и компромиссный вариант его классификации как «субвулканического (Cu)-Au-порфирового месторождения эпитермального типа» [9]. Следующим стало Юбилейное золоторудное месторождение на крайнем юге Урала — в Мугоджарах [10, 34]. Однако оно остается слабоизученным, и доступ к нему ограничен компанией, ведущей добычу золотокварцевого (флюсового) сырья.

Рис. 1. Обзорная схема районирования и золотоносности Полярного Урала (составлено с использованием данных Е. В. Черняева, ООО «НПО Геосфера»), Условные обозначения: 1—7 — основные тектонические элементы Полярного Урала: 1 — Западно-Сибирская плита; 2 — Предуральский краевой прогиб; 3 — Западно-Уральская мегазона; 4 — Центрально-Уральская мегазона; 5—7 — Тагильская мегазона: 5 — Войкарская (1), Щучьинская (2) структурно-формационные зоны; 6 — Войкарско-Щучьинский офиолитовый пояс; 7 — Ауэрбаховско-Новогодненский (Малоуральский) вулканоплутонический пояс; 8, 9 — зоны разломов: 8 — продольные региональные зоны разломов: а) Главный Уральский глубинный разлом (1), Главный ЗападноУральский разлом (2), б) прочие; 9 — поперечные глубинные зоны разломов: Себета-Щучьинская (I), Гнетью-Немурюганская (II), Лонготско-Бадьяшорская (III), Ханмейская (IV), Тышорская (V); 10 — рудно-россыпные узлы: Сибилейский (I), Юньягинский (II), Тоупугол-Ханмейшорский (III), Лекынтальбейский (IV), Манитанырд-ский (V), Манюкуюский (VI), Харама-талоуский (VII); 11 — золоторудные месторождения (а) и проявления (б); 12 — россыпи золота; 13, 14 — железные дороги: 13 — действующие, 14 — строящиеся и проектируемые

Fig. 1. Overview scheme of ore districts and gold mineralization of the Polar Urals (compiled using E.V. Chernyaev's data, «NPO Geosphera»). Legend: 1—7 — main tectonic elements of the Polar Urals: 1 — Western-Siberian plate; 2 — Preuralianforedeep; 3 — Western Uralian megazone; 4 — Central Uralian megazone; 5—7 — Tagilmegazone: 5 — Voykarskaya (1), Shchuch'inskaya (2) zones; 6 — Voykarsko-Shchuch'inskiy ophiolitic belt; 7 — Auerbakhovsko-Novogodnenskiy (Maloural'skiy) volcano-plutonic belt; 8—9 — fault zones: 8 — longitudinal regional fault zones: a) Main Uralian deep fault (1), West-Uralian Main fault (2), b) other faults; 9 — transversal deep fault zones: Sebeta-Shchuch'inskaya (I), Gnet'yu-Nemuryuganskaya (II), Longotsko-Bad'yashorskaya (III), Khanmeyskaya (IV), Tyshorskaya (V); 10 — ore and placer clusters: Sibileyskiy (I), Yun'yaginskiy (II), Toupugol-Khanmeyshorskiy (III), Lekyntal'beyskiy (IV), Manitanyrdskiy (V), Manyukuyuskiy (VI), Kharamatalouskiy (VII); 11 — gold deposits (a) and occurrences (b); 12 — gold placers; 13—14 — railways: functioning (13) and ones under construction and projecting (14)

Поскольку золотопорфировый тип был обособлен сравнительно недавно в составе довольно многочисленного и разнообразного порфирового семейства, включающего месторождения Cu, Mo, W, Sn [5, 17, 36], принципы его выделения и правомерность рассмотрения в качестве самостоятельного дискутируются в литературе.

Ряд территорий Полярного Урала в течение последних лет охвачен геолого-съемочными работами (ГДП-200), в рамках которых проводятся геохимические и изотопно-геохимические исследования интрузивных и стратифицированных комплексов [8, 13, 26, 27], включая потенциально рудоносные. В связи с этим уточнение геологической позиции золотого оруденения территории в целях прогнозирования новых металлогенических площадей и оценки выявленных проявлений является особенно актуальным.

Методика

Геологическое строение, состав вмещающих пород и околорудных метасоматитов, морфология минерализованных зон и рудных тел Петропавловского месторождения изучались авторами при документации керна разведочных скважин в 2007—2012 гг., геолого-структурном картировании полотна карьеров-расчисток (20092013 гг.) [4, 6, 19, 20]. В ходе исследований были детально изучены геолого-структурные особенности и морфология минерализованных зон и рудных тел. Выполнена увязка рудных пересечений по серии разрезов (по сети разведочных скважин 20 х 40 м), а также детально исследованного самого крупного карьера-расчистки Т-309 (100 х 60 м), вскрывшего наиболее богатую золоторудную минерализацию в северной части месторождения (расчистки Т-308 и Т-310 документировались и опробова- лись фрагментами). Увязка разрезов позволила составить план поверхности, погоризонтные планы и продольный разрез месторождения масштаба 1:2000 с распределением концентраций золота. В работе учтены лабораторные анализы (петрографический, минераграфический, петрогео-химический, изотопный, микрорентгеноспектральный) для месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто, а также пород района, проводимые вплоть до настоящего времени. Геологические исследования выполнены в основном сотрудниками ЦНИГРИ, а лабораторно-аналитические исследования — в ЦНИГРИ, ИМГРЭ и ИГЕМ РАН.

Позиция рудного ПОЛЯ

Изученная часть Малоуральского ВПП в среднем палеозое (O 3 -C 1 ) представляла собой островную дугу, сформировавшуюся на гетерогенном основании [27, 32]. Северная и западная части Войкарской зоны представлены офиолитовыми габбро-гипербазитовыми массивами — Войкар-Сыньинским и Рай-Из, которые с юга и востока окаймлены полосой габбро-амфиболитов. Восточнее расположены ордовикско-девонские островодужные плутонические и осадочно-вулканогенные комплексы, объединенные в Малоуральскую подзону (рис. 1). В пределах этой подзоны (восточнее габбро-амфиболитов) выходят на поверхность вулканогенные толщи позд-неордовикско-среднедевонского возраста с подчиненными, обычно маломощными прослоями осадочных пород, прорванные ассоциирующими с ними интрузиями широкого спектра составов — от габбро до гранитоидов [7, 15]. Эти вулканогенные образования относят к палеозойской островодужной системе Полярного Урала. В эйфеле и вплоть до пермской коллизии с ВосточноЕвропейским континентом надсубдукционная система Полярного Урала развивалась, скорее всего, как зрелая островная дуга [27].

Рассматриваемый рудный район сложен вулканогенно-осадочными сериями, которые служат кровлей среднепалеозойского многофазного габбро-кварцево-диорит-тоналитового батолитоподобного плутона, относимого к собскому комплексу, и локализованы в области пересечения долгоживущих региональных тектонических зон [11, 12, 21, 31].

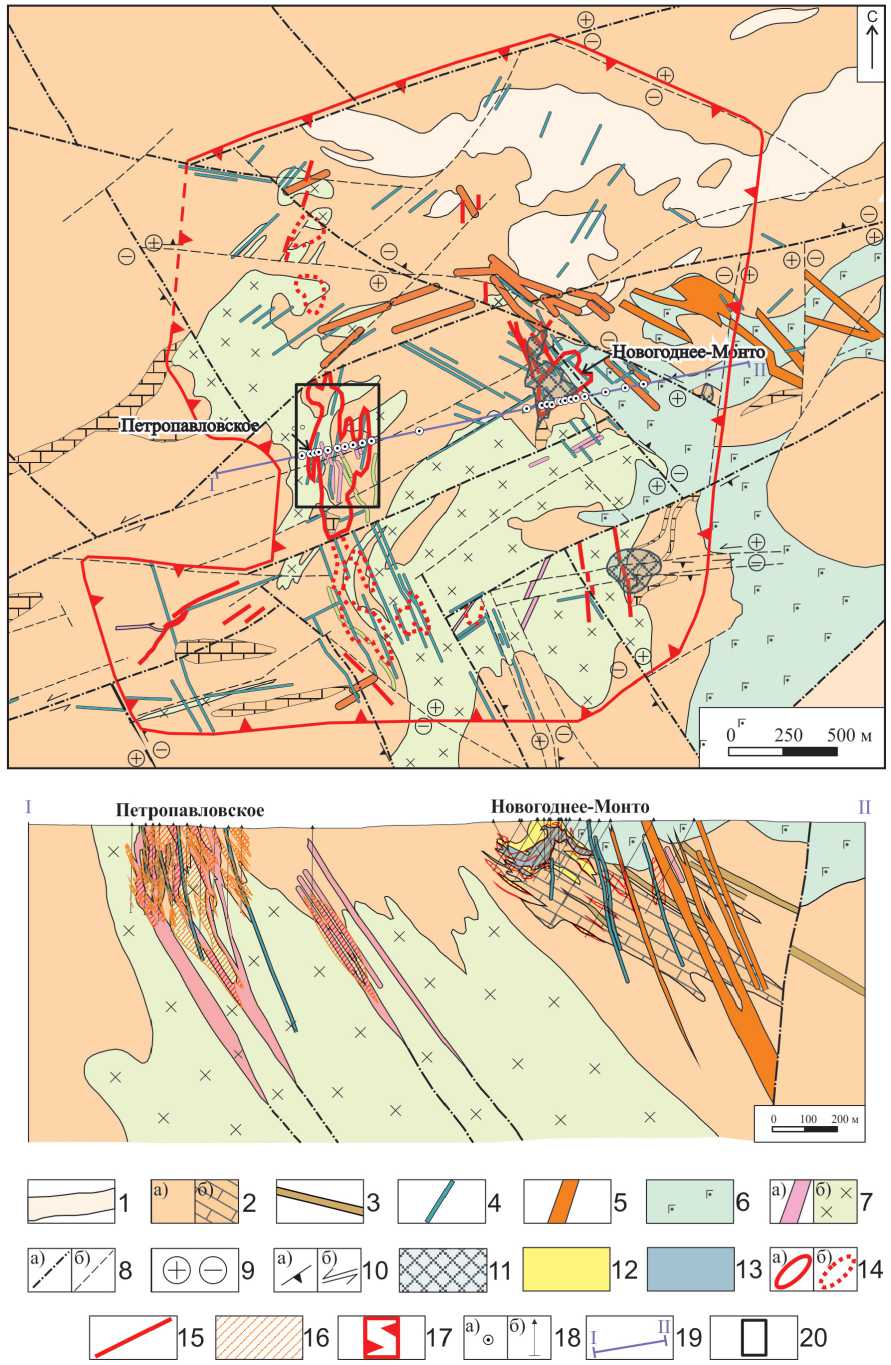

Новогодненское рудное поле приурочено к контакту вулканотерригенной тоупугольской толщи (S 2 -D 1 ) ба-зальт-андезибазальтовой формации и диоритоидов соб-ского комплекса (D1-2). В рудном поле известны два близкорасположенных месторождения — крупное золоторудное Петропавловское (~ 26 т Au) и среднее Au-Fe Новогоднее-Монто, связываемые с магматическими телами собского и конторского комплексов соответственно [19, 37]. Рудное поле (S ~ 8 км2) представляет собой локальное вулканотектоническое поднятие, к востоку переходящее в асимметричную вулканотектоническую депрессию, и локализовано в области пересечения зон разрывов субмеридионального, северо-западного и северо-восточного простираний, которые ограничивают рудное поле (рис. 2). Этими же системами нарушений контролируется позиция золоторудных месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто, а также нескольких рудопроявлений (Западное, Караченцева, Карьерное).

U-Pb-возраст цирконов из диоритов месторождения Петропавловское — (410 ± 2) млн лет [26], что близко соответствует полученной [33] Rb/Sr-датировке для собского комплекса в районе месторождения — (400 ± 10) млн лет (D1ems). Там же опубликованы изотопные Rb/ Sr-возраста для поздних даек монцодиоритовых порфиритов конторского комплекса (382 ± 10) млн лет, D3fr) и рудного кварц-кальцит-серицит-хлоритового метасома-тита (360 ± 1) млн лет, D3fm). U-Pb-возраст цирконов из послерудных габбро-долеритов и лампрофиров месторождения Новогоднее-Монто — (256 ± 5) млн лет и (248 ± 7) млн лет соответственно [26].

Геологическое строение месторождения

Вмещающие вулканические серии формировались в островодужном режиме в два вулканических импульса. С первым связано накопление отложений базальт-андези-базальтовой формации и ассоциирующих с ними рудовмещающих вулканогенно-терригенно-карбонатных отложений тоупугольской толщи (S 2 -D 1 tp ), со вторым — образование базальт-андезитовой и трахибазальт-анде-зитовой формаций тоупуголъегартской толщи (D1-2 tg ). Эти породы прорваны интрузивами собского комплекса (D1-2 5 ), образующими крупные многофазные плутоны c серией поздних даек «пестрого» состава. Геологоструктурная позиция Петропавловского месторождения определяется его локализацией в зоне контакта одного из таких массивов с вмещающими дислоцированными породами тоупугольской толщи (рис. 3). Тектоническая зона субмеридионального простирания контролирует размещение апофиз основного массива, сложенных порфировидными диоритами, а также маломощных плитообразных даек кварцевых диоритовых порфиритов поздней фазы собского комплекса. К этой субмеридиональной зоне приурочены крупные поля гидротермально измененных пород, в основном вмещающих золотую минерализацию месторождения.

Первая фаза внедрения собского габбро-кварцево-диорит-тоналитового комплекса представлена крупным массивом габбро, выходящим на дневную поверхность в южной части Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла.

Интрузивные образования на месторождении представлены преимущественно породами второй (главной) фазы внедрения собского комплекса: мелко-, среднезернистыми диоритами и их кварцсодержащими и кварцевыми разновидностями, порфировидными в краевых частях интрузивов. В подчиненном количестве присутствуют габбро-диориты и тоналиты. По содержанию кварца интрузивные породы подразделяются на габбро-диориты, диориты (до 5-6 % кварца), кварцсодержащие диориты (6-10 %) и кварцевые диорит-гранодиориты (от 10 до 20 % кварца) [21, 30]. Восточная часть этого массива характеризуется широким развитием порфировидных пород, образующих отдельные дайкообразные апофизы субмеридионального простирания и Ю-ЮВ-склонения (65-80°) в центральной части месторождения. Их мощность составляет 10-60 м, протяженность — до 300 м (рис. 4).

Поздняя, третья фаза внедрения собского комплекса представлена дайковыми телами диоритовых и кварцевых диоритовых порфиритов. Они сгущаются в при-контактовой зоне Собского массива, прорывая как интрузивные образования второй фазы внедрения собского комплекса, так и отложения вулканогенно-осадочной толщи. Дайковые тела имеют субмеридиональную ориентировку, крутое (70-80°) Ю-ЮВ-падение. Мощность 5

Рис. 2. Геологическая карта Новогодненского рудного поля и геологический разрез по линии I—II (составлено с использованием данных А. Г. Волчкова и др. (ЦНИГРИ), ОАО «Ямалзолото», 2008). Условные обозначения: 1—3 — стратифицированные образования: 1 — тоупуголъегарт-ская толща (D1-2 tg ): известняки, алевролиты, аргиллиты, песчаники; 2, 3 — тоупугольская толща (S 2 —D 1 tp ): 2 — вулканогенно-осадочные и вулканические породы андезибазальтового состава (а), известняки мраморизованные (б), 3 — андезибазальты (на разрезе); 4—7 — интрузивные образования: 4 — малоханмейский габбро-дол еритовый комплекс (D3—T m ): дайки микрогаббро; 5, 6 — конгорский габбро-мон-цонитовый комплекс (D3—C 1 к ): 5 — монцо-диориты, 6 — микрогаббро; 7 — собский габ-бро-диорит-плагиогранодиоритовый комплекс (D1-2 5 ): а) 3-я фаза внедрения: кварцевые диоритовые порфириты, плагиогранит-порфиры, б) 2-я фаза внедрения: габбро-диориты, кварцевые диориты порфировидные; 8 — разрывные нарушения: а) главные, б) второстепенные; 9 — направления падения сместителей разрывных нарушений; 10 — относительные смещения по разрывным нарушениям: а) вертикальные, б) горизонтальные; 11—13 — руднометасоматические образования: 11 — скарны эпидот-гранат-пироксеновые с золото-сульфидно-магнетитовой минерализацией (проекция на поверхность); 12 — эпидот-гранат-пироксеновые скарны (на разрезе); 13 — магнетитовые тела (на разрезе); 14 — штокверкоподобные золоторудные зоны: а) месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто, б) северного и южного флангов Петропавловского месторождения (прогнозируемые); 15 — основные линейные золоторудные жильно-прожил-ковые зоны жильного типа (в том числе прогнозируемые); 16 — зоны золотосульфидной минерализации; 17 — контур Новогодненского рудного поля; 18 — буровые скважины: а) на плане, б) на разрезе; 19 — линия разреза; 20 — контур рис. 3

Fig. 2. Geological map of the Novogodnenskoe ore field and geological cross-section along line I—II (compiled using A.G. Volchkov's et al. data (CRIGP), Yamalzoloto, 2008). Legend: 1—3 — stratified, series: 1 — toupugolegartskaya series (D1-2 tg ): 1 —siltstone, argillite, sandstone, limestone; 2, 3 — toupugol'skaya series (S 2 —D 1 tp ): 2 — volcano-sedimentary and volcanic rocks of andesibasalt composition (a), marbled limestone (b), 3 — andesibasalt (on the cross-section); 4—7 — intrusive complexes: 4 — microgabbro dykes of the Malokhanmeyskiy gabbro-dolerite complex (D3—T m ); 5, 6 — Kongorskiy gabbro-monzonite-porphyrite complex (D3—C 1 к ): 5 — monzonite-diorite, 6 — microgabbro; 7 — Sobskiy gabbrodiorite-plagiogranitediorite complex (D1-2 5 ): a) third phase: quartz diorite, plagiogranite-porphyry, b) second, phase: gabbrodiorite, quartz diorite porphyry; 8 — faults: a) main, b) minor; 9 — fault direction; 10 — relative displacement along fault: a) vertical, b) horizontal; 11 — 13 — skarn-related alteration: 11 — epidote-garnet-pyroxene skarn with gold-sulphide-magnetite mineralization (projection on the surface); 12 — epidote-garnet-pyroxene skarn (on the cross-section); 13 — magnetite ore-body (on the cross-section); 14 — stockwork gold-bearing zones: a) Petropavlovskoe and Novogodnee-Monto deposits, b) gold zones on the northern and southern flanks of the Petropavlovskoe deposit (forecasted); 15 — main linear gold-vein zones (including forecasted ones); 16 — goldsulphide zones; 17 — contour of the Novogodnenskoe ore field; 18 — drilling holes: a) on the map, b) on the cross-section; 19 — crosssection line; 20 — contour of fig. 3

тел достигает первых десятков метров, протяженность — до 150 м (рис. 4). В центральной части месторождения порфириты формируют пояс дайковых тел субмеридионального простирания с суммарной мощностью отдельных даек до 200 м. Дайки порфиритов третьей фазы внедрения собского комплекса установлены впервые работами ЦНИГРИ (Волчков и др., 2008ф) [19]. Тела порфировых диоритов являются важнейшим рудоконтролирующим элементом Петропавловского золоторудного месторождения.

Рудовмещающая тоупугольская толща представлена переслаивающимися интенсивно дислоцированными вулканогенно-осадочными породами алевропелитовой, песчанистой и гравийной размерности. По данным бурения, мощность толщи составляет более 400 м. Для центральной части месторождения характерно крутое (50— 60°) падение пород на восток, для северной — моноклинальное залегание с Ю-ЮВ-падением. Рудовмещающая толща месторождения, прорванная дайковыми телами порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых пор-

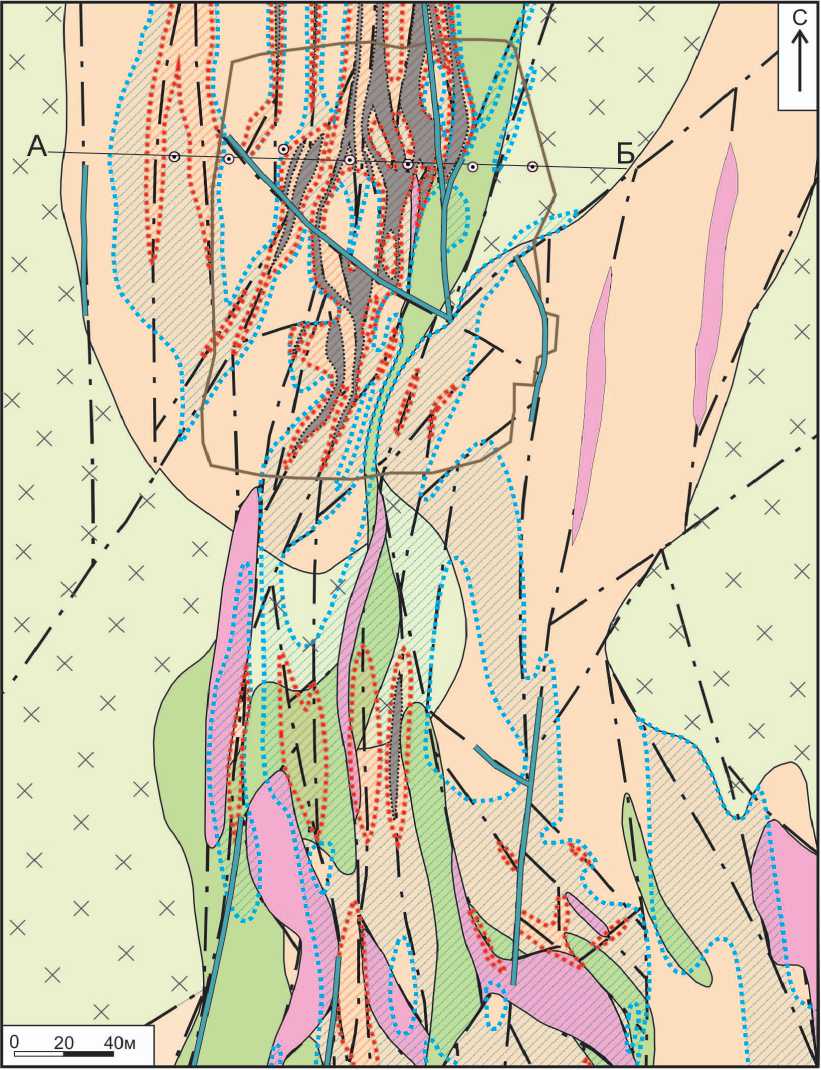

Рис. 3. Геолого-структурная схема центральной части Петропавловского золоторудного месторождения с распределением концентраций золота (с использованием данных опробования ОАО «Ямалзолото»). Условные обозначения: 1, 2 — стратифицированные образования: 1 — четвертичные отложения, 2 — вулканогенно-осадочные и вулканогенные породы андезибазальтового состава тоупугольской толщи (S 2 —D 1 tp ); 3—6 — интрузивные образования: 3 — дайки микрогаббро-малоханмейского габбро-долеритового комплекса ( D3—T m ); 4—6 — собский габбро-диорит-плагиогранодиори-товый комплекс (D1-2 s ): 4 — 3-я фаза внедрения: кварцевые диоритовые порфириты; 5, 6 — 2-я фаза внедрения: 5 — кварцевые диориты порфировидные, 6 — диориты мелко-, среднезернистые; 7—9 — золоторудная минерализация: 7 — минерализованные зоны, 8 — рудные тела, 9 — «стержневые» зоны наиболее высоких концентраций золота; 10 — разрывные нарушения; 11 — контур карьера-расчистки Т-309: а) на плане, б) на разрезе; 12 — скважины колонкового бурения: а) на плане, б) на разрезе

Fig. 3. Geological and structural scheme with gold content distribution for the central part of the Petropavlovskoe gold deposit (using data of sampling of Yamalzoloto), Legend: 1, 2 — stratified series: 1 — quaternary sediments, 2 — volcano-sedimentary and volcanic rocks of andesibasalt composition of Toupugol'skaya series (S2—D1 tp); 3—6 — intrusive bodies: 3 — microgabbro dykes of the malokhanmeyskiy gabbro-dolerite complex (D3-Tm); 4—6 — sobskiy gabbro-diorite-plagiogranite-diorite complex (D1-2s): 4 — quartz diorite of the third phase; 5, 6 — second phase: 5 — quartz diotiteporphyry, 6 — fine- and mediumgrained diorite; 7—9 — gold mineralization: 7 — gold-bearing zones, 8 — ore bodies, 9 — «core» zones of the highest gold contents; 10 — faults; 11 — contour of the quarry-stripping T-309: a) on the plan, b) on the cross-section; 12 — drilling holes: a) on the plan, b) on the cross-section фиритов, отличается интенсивной разрывной тектоникой, фиксирующейся в керне скважин и полотне расчисток. Толща вмещает многочисленные кулисообразно построенные зоны рассланцевания и трещиноватости, контролирующие положение золоторудной минерализации.

Околорудные гидротермально-метасоматические изменения пород на месторождении проявлены в следующей последовательности: 1) ранняя (эпидот)-карбонат-хлоритовая стадия; 2) главная продуктивная пирит-(хлорит)-альбитовая; 3) поздняя продуктивная пирит-се-рицит-кварцевая.

Наиболее ранние (эпидот)-карбонат-хлоритовые преобразования (пропилиты) распространены практически повсеместно и образуют зоны суммарной мощностью до 300 м и более, протяженностью более 800 м. Изменения прослежены на глубине свыше 300 м, где в некоторых случаях наблюдается переход пропилитов в эпидозиты и магнетит-гранатовые скарны. Пропилитизации подверглись в основном породы вулканогенно-осадочной толщи, в меньшей степени изменены гранитоиды собского комплекса. При низком содержании сульфи дов (менее 1 %) концентрации золота в пропилитах редко превышают 0.1 г/т. Преобразования этого типа формируют внешний околорудный ореол месторождения.

Определяющие золотоносность руд месторождения пирит-(хлорит)-альбитовые метасоматиты главной продуктивной стадии образуют разобщенные тела неправильной формы, развитые в основном в вулканогенноосадочной толще, и тяготеют к контактам даек порфировых диоритов [21]. Метасоматиты образуют мощную (до 150 м в центральной и 200 м в северной части месторождения) протяженную (650—700 м) зону сложной морфологии. В их составе преобладают новообразованный альбит (от первых десятков до 50—70, изредка до 90—95 %), хлорит (до 15—20 %) и пирит (5—10 % и более). Интервалы с повышенными содержаниями золота приурочены к зонам существенно альбитового метасоматоза (55 % новообразованного альбита и более), сопровождающегося интенсивной сульфидизацией (10—15 %, до 40—45 %). Руды пирит-альбитового состава нередко имеют массивный облик, свойственный колчеданным рудам.

Пирит-серицит-кварцевые метасоматиты являются наиболее поздними продуктивными гидротермаль- 7

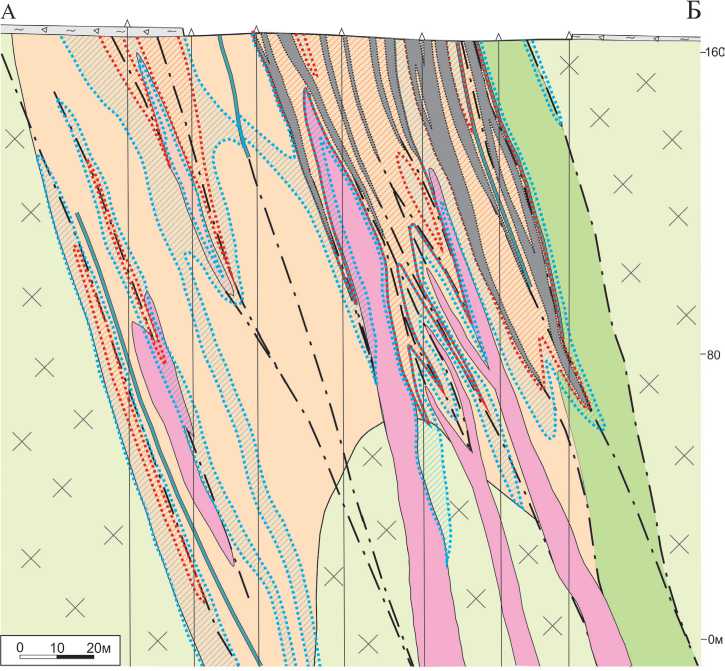

Рис. 4 . Геологический разрез с распределением концентраций золота по линии А-Б. Условные обозначения см. на рис. 3

Fig. 4. Geological cross-section with gold content distribution (line A—B). The legend see on fig. 3

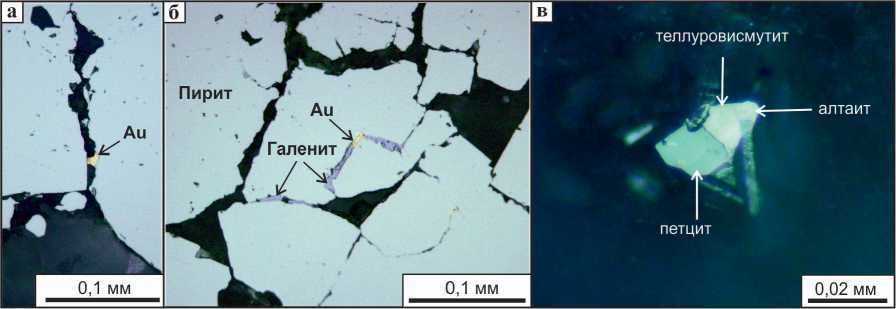

Рис. 5. Золотомалосульфидно-кварцевые руды (фото аншлифов). Условные обозначения: а) золото в кварцевом прожилке в пирите, б) золото в галенитовом прожилке в пирите, в) сросток петцита, теллуровисмутита и алтаита в кварце

Fig. 5. Gold-low sulphide-quartz ores (photo of polished sections). Legend: a) gold in quartz veinlet cross-cutted pyrite, b) gold in galena veinlet into pyrite, c) intergrowth of petzite, tellurobismuthite and altaite in quartz

но-метасоматическими образованиями, формирующими золотоносные жилы и жильно-прожилковые зоны месторождения. Эти метасоматиты включают субмеридиональные линейные тела жильно-прожилковой минерализации с наиболее высокими содержаниями золота, накладываясь как на пирит-альбитовые изменения, так и на пропилиты. Мощность тел варьирует, как правило, от десятков сантиметров до 3—5 и более метров, протяженность достигает десятков метров [19].

Типы руд Петропавловского месторождения

С областями развития описанных березитоподобных метасоматических изменений сопряжены рудные тела. По минералого-геохимическим характеристикам и структурно-морфологическим особенностям на месторождении выделяются два типа руд: 1) прожилково-вкрапленные золотосульфидные руды в пирит-альбитовых метасоматитах; 2) жильно-прожилковые золотомалосульфидно-кварцевые 8

руды в пирит-серицит-кварцевых метасоматитах. По объему второй тип значительно уступает первому.

Главным рудным минералом золотосульфидных руд является пирит. Его содержание в рудных интервалах варьирует от 3—5 до 15—20 % и более. Пирит представлен рассеянной вкрапленностью, просечками, гнездами и маломощными прожилками. Содержания золота в прожилково-вкрапленном пирите составляют в среднем 25-30 г/т. Помимо пирита присутствуют халькопирит, пирротин и — в основном в виде микровключений в пирите — самородное золото. Спорадически, чаще на глубоких горизонтах, встречается магнетит. Среднее содержание золота в золотосульфидных рудах обычно не превышает 1.5-2 г/т.

Золотомалосульфидно-кварцевые руды слагают секущие крутопадающие зоны малосульфидных кварцевых жил и прожилков, которые при интерполяции рудных подсечений оконтурены в виде линзовидных рудных

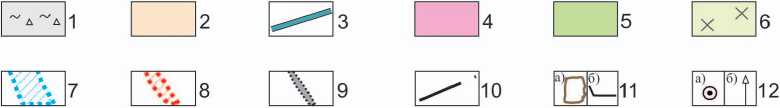

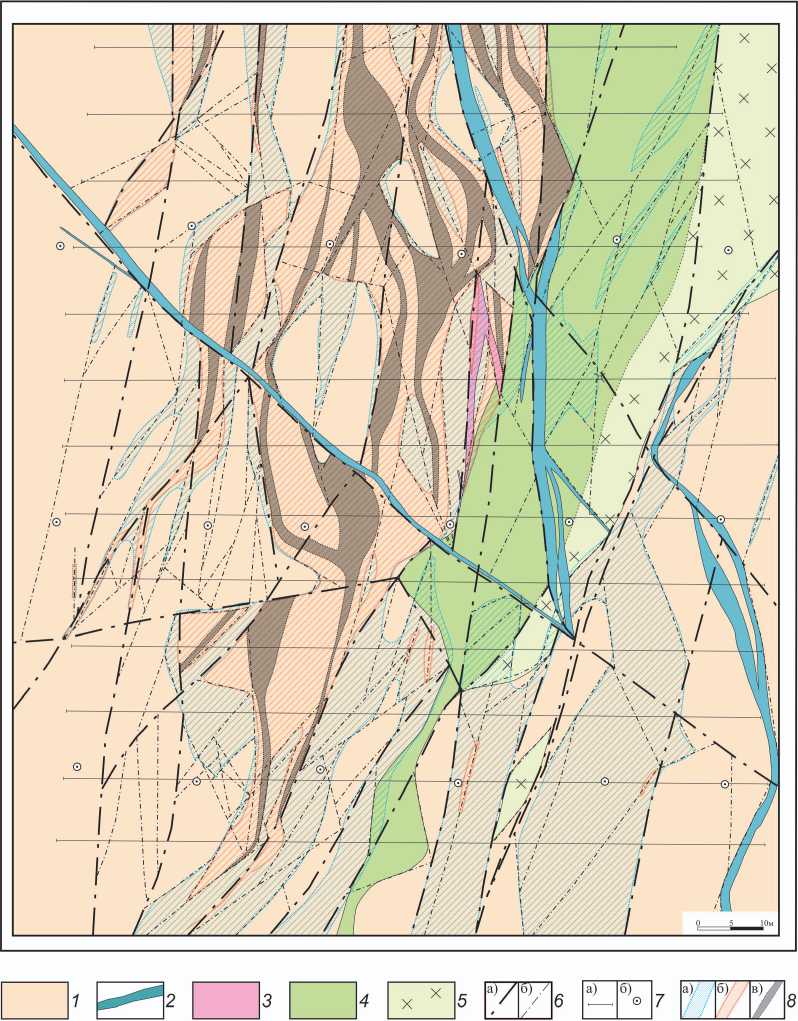

Рис. 6. Геолого-структурная схема карьера-расчистки Т-309 с распределением концентраций золота (с использованием данных опробования ОАО «Ямалзолото»). Условные обозначения: 1 — вулканогенно-осадочные и вулканогенные породы андезибазальтового состава тоупугольской толщи (S 2 -D 1 tp ); 2—5 — интрузивные образования: 2 — дайки микрогаббро-малохан-мейского габбро-долеритового комплекса (D3-T m ); 3—5— собский габ-бро-диорит-плагиогранодиорито-вый комплекс (D1-2 s ): 3 — 3-я фаза внедрения: кварцевые диоритовые порфириты; 4, 5 — 2-я фаза внедрения: 4 — кварцевые диориты порфировидные, 5 — диориты мелко-, среднезернистые; 6 — разрывные нарушения: а) основные, б) второстепенные; 7 — линии профилей детальной документации (а) и скважины колонкового бурения (б); 8 — золоторудная минерализация: а) минерализованные зоны, б) рудные тела, в) «стержневые» зоны наиболее высоких концентраций золота

Fig. 6. Geological and structural scheme with gold content distribution for the quarry-stripping T-309 (using data of sampling of Yamalzoloto). Legend: 1 — volcano-sedimentary and volcanic rocks of andesibasalt composition of Toupugol'skaya series (S2—D1 tp); 2-5 — intrusive bodies: 2 — microgabbro dykes of the malokhanmeyskiy gabbro-dolerite complex (D3-Tm); 3-5 — sobskiy gabbro-dio-rite-plagiogranite-diorite complex (D1-2s): 3 — quartz diorite of the third phase; 4-5 — second phase: 4 — quartz diotite porphyry, 5 — fine- and medium-grained diorite; 6 — faults: a) main, b) minor; 7 — lines of geological cross-sections of detailed documentation (a) and drilling holes (b); 8 — gold mineralization: a) gold-bearing zones, b) ore bodies, c) «core» zones of the highest gold contents тел. Эти зоны вмещаются позднепродуктивными пирит-серицит-кварцевыми метасоматитами. Количество рудных минералов в жильно-прожилковых зонах не превышает 1-1.5 %. Основным рудным минералом является пирит, в подчиненном количестве присутствуют галенит и халькопирит, реже в виде микронных и субмикронных выделений встречаются гессит, самородное золото, теллуровисмутит, алтаит, Au-Ag-теллуриды — петцит, в единичных зернах — сильванит и калаверит [3] (рис. 5). Жильно-прожилковые образования, накладываясь на более ранние продуктивные изменения, характеризуются высокими (5-10 г/т) средними содержаниями золота, образуя зоны наиболее богатых руд.

Строение золотоносных минерализованных зон

В результате документации расчисток и скважин, увязки рудных интервалов поверхности и на погори- зонтных планах, в поперечных и продольном сечениях, с учетом проведенных минералого-геохимических исследований удалось выявить основные закономерности морфологии и строения минерализованных зон и рудных тел месторождения [20]. Установлено, что золоторудная минерализация локализуется в экзо-, эндоконтактовой области штокообразного выступа массива диоритов соб-ского комплекса, над его апикальной частью и над участками пологого погружения его кровли, осложненной серией субмеридиональных и субширотных гребневидных выступов, сопровождающихся флексурообразными приразломными складками во вмещающей толще. Минерализованные зоны и рудные тела месторождения пространственно ассоциируют с поясами дайкообразных тел порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов (рис. 6).

В центральной части месторождения главная минерализованная зона имеет линзовидную в попереч- ном разрезе форму и представляет собой серию слившихся кулис. Зона прослежена по простиранию в субмеридиональном направлении на расстояние более 650 м. Мощность зоны — от первых десятков метров до 150200 м, зона имеет крутое падение (60—70°) в восточных румбах. По результатам построения продольного разреза месторождения установлено, что минерализованная зона характеризуется сложным линейно-концентрическим штокверкоподобным строением, выходит на поверхность в северной части месторождения и относительно полого (~ 45°) погружается в южном направлении. Существенная часть рудной минерализации приурочена к вулканогенно-осадочной толще и к пространству между пластинообразными телами порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов, широко захватывая эндоконтактовые части этих тел на глубину первых десятков метров.

Рудные тела представлены крупнообъемными линзообразными и линейными штокверкоподобными мор-фоструктурами. Они тяготеют к экзоконтактовым частям дайкообразных тел порфировидных диоритов и кварцевых диоритовых порфиритов. Мощность рудных тел достигает первых десятков метров, протяженность по падению — от первых десятков до первых сотен метров. Падение рудных залежей в целом аналогично падению контактов интрузивных тел и составляет 50—70° на восток. Установлено, что разобщенные рудные тела в центральной части месторождения образуют субизометрич-ное «ядро» суммарной мощностью до 100 м и длиной по падению 130 м и более.

Маломощные «стержневые» зоны с наиболее высокими содержаниями золота (> 5 г/т) в пределах рудных тел локализуются главным образом в лежачем боку последних. Мощность этих линейных субмеридиональных зон составляет 1-2, реже 3-5 м, протяженность - от первых метров до первых десятков метров. Интервалы высоких концентраций золота сопряжены с зонами развития наложенной золотомалосульфидно-кварцевой жиль-но-прожилковой минерализации в пирит-серицит-квар-цевых метасоматитах.

Главная минерализованная зона имеет мощность 40-140 м и прослежена по простиранию в субмеридиональном направлении более чем на 650 м, а по глубине — до 320 м и более. Рудные тела имеют мощность от 10 до 60 м, протяженность отдельных тел составляет 60-160 м (центральное «ядро» — до 350-400 м), по падению они прослеживаются на 80-120 м и более. Часто образуют серию сближенных продольных кулис, конформных минерализованной зоне. Средние содержания Au в рудных телах составляют 1.9-2.4 г/т.

По данным ИМГРЭ [21, 29] контур месторождения отвечает ореолу крупной комплексной аномалии Au (2300 мг/т) и его элементов-спутников — Cu (50-100 мг/т), Mo (1500-4000 мг/т), Ag (60-1000 мг/т), Hg (40-97 мг/т), а также B, Pb, W, Ba и других элементов. Аномальные концентрации Au образуют крупный ореол в осевой части данной комплексной аномалии и серию мелких сателлитных ореолов и точечных аномалий на его флангах и периферии. Основными элементами-спутниками золота в первичных ореолах и рудах являются Ag, W, Mo, Cu, Zn, Pb, Ti, Y, Sn, Zr. Элементы выноса и перераспределения представлены Ni, Cr, Sr, V, Sc [25, 29]. Золото характеризуется высокой положительной корреляцией не только с серебром, но и с вольфрамом [29].

Обсуждение результатов исследований

В Тоупугол-Ханмейшорском рудном районе может быть реконструировано три этапа рудообразования. Первый этап характеризовался образованием железных руд и золотоносных колчеданов [29]. На втором этапе происходило преобразование части оруденения первого этапа, формирование скарнов и сульфидно-магнетитовых залежей с промышленным содержанием золота, а также образовались золотопорфировые крупнообъемные штокверки, связанные с заключительной фазой формирования диоритов собского комплекса. На третьем этапе в результате гидротермально-метасоматических преобразований формировались наложенные секущие зоны прожилково -вкрапленного золотосульфидно-кварцево-го оруденения.

Минерализованные зоны Петропавловского месторождения представляют собой крупнообъемные линейно-штокверкоподобные тела прожилково-вкрапленных руд. В осевых частях последних локализуются стержневые линейные жильно-прожилковые рудные тела. На флангах штокверка, вне центральной части месторождения, установлена жильная золото-полиметалльно-квар-цевая минерализация. Руды месторождения могут быть отнесены к золото-кварц-сульфидному рудно-формационному (геолого-промышленному) типу.

Для месторождения устанавливается ряд элементов, характерных для объектов «порфирового» типа [1, 5, 16, 17, 35, 36]:

-

— пространственная ассоциация рудных тел с порфировыми диоритами собского комплекса поздней фазы внедрения;

-

— штокверковый характер минерализации;

-

— наличие рудно-метасоматической зональности с телескопированием ранних относительно высокотемпературных карбонат-хлоритовых и пирит-альбитовых ме-тасоматитов и наложенных кварц-серицитовых метасо-матитов;

-

— объемный характер картины распределения рудных концентраций.

Изотопно-геохимические исследования рудно-магматической системы месторождения, выполненные С. Г. Кряжевым (ЦНИГРИ), показали, что рудоотложение происходило из существенно магматического флюида, на что указывает резкий пик изотопного состава серы пирита в области метеоритного стандарта (~ 85 % всех анализов — в интервале S 34S от -3 до +1 %с), на фоне снижения температуры от 300-400 °С — золотосульфидные, до 150 °С — золотосульфидно-кварцевые руды (Волчков и др., 2008ф) [37].

В качестве объектов-аналогов Петропавловского месторождения могут рассматриваться месторождения золотопорфирового типа. По классификации золоторудных месторождений ЦНИГРИ такие объекты относятся к золотопорфировой субформации золотосульфиднокварцевой формации [1]. Крупнообъемные месторождения золотопорфирового типа, характеризующиеся невысокими содержаниями золота, в последнее время стали объектом промышленной эксплуатации как за рубежом, так и в России. Месторождения данного типа представлены золотоносными штокверками в гранитоидных штоках (Васильковское в Сев. Казахстане, Форт-Нокс в США), жилами и линейными зонами прожилкования в апикальных зонах гранитоидных штоков (Юбилейное в Зап. Казахстане, Школьное в Магаданской обл.), а так- же в надынтрузивной зоне (Бревери Крик в Канаде, Пого и РайанЛод в США) [17, 28] и в штоках диорито-идов (глубокие горизонты Березниковского месторождения, Челябинская обл.).

Выводы

Петропавловское месторождение является примером крупнообъемного промышленного объекта с невысокими средними содержаниями золота, отнесенного к не имеющему аналога на Полярном Урале золотопорфировому типу. Правомерность такого отнесения доказывают:

-

— приуроченность района к структурам девонской островной дуги;

-

— позиция месторождения в кровле крупного батолитоподобного многофазного (с преобладаем диоритов) плутона;

-

— пространственная ассоциация рудных тел с порфировыми субвулканическими диоритами;

-

— штокверкоподобная позиция золоторудной минерализации;

-

— объемный характер рудно-метасоматической зональности и распределения рудных компонентов;

-

— приуроченность интервалов с повышенными содержаниями золота к зонам существенно альбитового метасоматоза (новообразованного альбита 70 % и более), сопровождающегося интенсивной пиритизацией;

-

— Au-Te-W-Mo-Cu-Hg-металлогеническая специализация оруденения.

Установленные морфологические и параметрические характеристики выявленных минерализованных зон и рудных тел Петропавловского месторождения могут быть использованы при оценке новых золоторудных объектов со сходными геолого-структурными условиями локализации и типами руд.

Авторы благодарны руководству и сотрудникам ОАО «Ямалзолото» за содействие в проведении полевых работ; А. Г. Волчкову, С. Г. Кряжеву, М. М. Гирфанову, А. П. Трофимову, В. А. Душину — за помощь и полезное обсуждение; Е. Э. Тюковой, Ю. Н. Ивановой, И. Д. Соболеву — за участие в обработке каменных и аналитических материалов. Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-17-00693).

Список литературы Геолого-структурные особенности крупнообъемного прожилково-вкрапленного золотосульфидного оруденения Петропавловского месторождения (Полярный Урал)

- Беневольский Б. И., Блинова Е. В., Бражник А. В. и др. Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов: Золото. М.: ФГУП ЦНИГРИ, 2002. 182 с.

- Беневольский Б. И., Волчков А. Г., Процкий А. Г. Перспективы создания рудной сырьевой базы золотодобывающей промышленности в Полярноуральском регионе // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2004. № 2. С. 10-15.

- Викентьев И. В., Абрамова В. Д., Иванова Ю. Н. и др. Микропримеси в пирите золотопорфирового месторождения Петропавловское (Полярный Урал) по ДАНным LA-ICP-MS // ДАН. 2016. Т. 470. № 3. С. 326-330.

- Викентьев И. В., Мансуров Р. Х., Трофимов А. П. Золотосульфидное оруденение Полярного Урала: условия образования и связь с гранитоидным магматизмом // Гранитоиды: условия формирования и рудоносность: Тез. конф. Киев: Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования НАНУ, 2013. С. 33-35.

- Гирфанов М. М. Особенности рудно-метасоматической зональности как критерий масштабности медно-порфирового оруденения // Труды ЦНИГРИ. 1989. Вып. 230. С. 39-43.