Геолого-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности Северного Устюрта

Автор: Ажгалиев Д.К., Бабашева М.Н., Нурсултанова С.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены геолого-геофизические и структурно-тектонические особенности строения Северного Устюрта, расположенного на западе Туранской плиты. Приведены данные анализа и результаты предыдущих исследований, основных этапов изучения и новые данные за последние годы. Целью проведенной работы является уточнение геолого-тектонических особенностей внутреннего строения региона по основным отражающим горизонтам, структурно-формационным комплексам отложений и обоснование перспектив нефтегазоносности. Основой для проведения исследований стали накопленные данные и геолого-геофизические материалы, а также результаты регионального проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан» за 2009-2013 гг. С учетом результатов, полученных за предыдущий период изучения региона, дана комплексная оценка практике поисковых работ и методическим подходам, учтены представления о тектоническом строении региона, которые, как показал проведенный анализ, являлись недостаточно совершенными в силу географического принципа районирования восточной части Северного Устюрта. Рассмотрены основные неопределенности оценки строения и перспектив структурно-формационных этажей в составе доюрского и юрско-кайнозойского комплексов отложений. Определены важные особенности структурного плана по кровле фундамента и доюрского комплекса, уточнено положение и особенности в разрезе палеозойской толщи. Дана оценка строения и положения структур II порядка и отдельных блоков, уточнено их соотношение по основным отражающим горизонтам. С учетом комплексирования данных поискового бурения, сейсморазведки, аномалий потенциальных физических полей уточнены тренды элементов разломной тектоники и локальных структур, а также оценка территории по размещению скоплений углеводородов определенного фазового состава. В результате осуществлено районирование территории по степени перспективности, за основу которого взяты площадные закономерности строения крупных прогибов и поднятий, распространения локальных объектов различного типа, морфологии и генезиса. Обоснована высокая перспективность валообразных поднятий и структурных осложнений различного порядка на бортах Шалкарского, Колтык-Кулажатского, Южно-Бозашинского, Самского, Барсакельмесского и Судочьего прогибов, моноклиналях Мынсуалмасской и Арыстановской ступени. Дана высокая оценка перспектив палеозойской толщи, в которой в качестве первоочередных локальных объектов рассмотрены крупные поднятия массивного конседиментационного типа. Для проведения исследований обосновано районирование территории с выделением высокоперспективных и перспективных зон, а также зон с невыясненными перспективами, в соответствии с этим уточнены направления дальнейших поисковых работ

Структура, горизонт, ловушка, нефть и газ, особенности строения, доюрский комплекс, палеозойские отложения, прогиб, нефтегазоносность, углеводороды

Короткий адрес: https://sciup.org/14129960

IDR: 14129960 | УДК: 550.8:553.98+553.98.048 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-6-29-43

Текст научной статьи Геолого-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности Северного Устюрта

Краткая история освоения и общая характеристика региона

Северный Устюрт в тектоническом отношении определяет приграничный с Прикаспийской впадиной крупный тектонический блок в составе западной части Туранской плиты и вместе с зоной крупного Бозашинского поднятия входит в состав Устюрт-Бозашинского осадочного бассейна1 [1–3]. Рассматриваемый регион в тектоническом отношении представляет собой систему дислокаций позднепалеозойского и позднепермотриасового возраста.

Регион Северного Устюрта долгое время относился к малоперспективной территории. В 1960-х гг. на ряде структур была выявлена промышленная газоносность отложений палеогена (Базайская, Ша-гырлы-Шомышты, Кызылой, Аккулковская). Промышленные притоки нефти впервые получены на площади Арыстановская в 1968 г. из юрских отложений. После этого существенно активизировалось изучение структур Северного Устюрта на локальном уровне и началась подготовка их к поисковому бурению по юрско-меловой части разреза [3–6]. В результате в поисковое бурение были введены площади Аманжол, Аманжол Западный, Караку-дук, Шаршикудук, Бейнеу, Бегеш, Шелуран, Кырын, Каракудук, Колтык, Елигажи, Адамли, Ащитайпак, Жайылган, Хорлык, Комсомольское, Астауой, Куша-та, Мурынсор, Тасорпа, Манаши, Терешковская, Ха-кимовская и др. По результатам проведенных поисковых работ в юрских отложениях последовательно были открыты нефтяные месторождения Караку-дук, Колтык, Комсомольское. Однако в процессе последующего продолжительного периода и в целом статистика получения положительных результатов в регионе оставалась низкой, что являлось следствием относительно неравномерной, а местами очень слабой изученности. Невысокая степень кондиционности и увязки данных между отдельными крупными тектоническими зонами Северного Устюрта, который имеет значительную площадь, также являлась одним из факторов, повлиявшим на эффективность и результативность поисковых работ в тот период.

При уточнении особенностей внутреннего строения и оценке перспектив нефтегазоносности рассматриваемой территории авторы статьи привлекали материалы ранних этапов изучения [7] и результаты ранее выполненного регионального отраслевого проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан» за 2009– 2013 гг. (Проект КИОБ РК) [2, 8, 9].

Основные этапы изучения региона

Ранее северо-западная часть Северного Устюрта (Шалкарский прогиб и прилегающая территория) относилась к Северо-Западному и Северному Приаралью, т. е. к зонам, которые были выделены с учетом их географического положения по отношению к Аральскому морю. Еще восточнее выделялось Северо-Восточное Приаралье, на южном побережье Аральского моря — Южное Приаралье. Выделение данных географических областей из-за отсутствия достаточного объема объективных данных о региональном строении было предпочтительным, а в последующем предопределило районирование всего Приаральского региона при обосновании перспек- тив нефтегазоносности и оценке УВ-потенциала данной территории.

В дальнейшем, с учетом постепенного повышения степени изученности, к западу и востоку от полосы Арало-Кызылкумской системы дислокаций исследователями выделена Западно-Аральская и Восточно-Аральская части Приаралья (А.А. Альпа-ев, Ф.С. Рабкин, В.В. Созинов, 1989) [10, 11]. В основу этого разделения были заложены особенности регионального тектонического строения и состава слагающих формационных и литолого-стратиграфических комплексов по обе стороны от разлома. Вместе с тем положение восточного ограничения Северного Устюрта на уровне Аральского моря оставалось неоднозначным и до конца не определенным. Тем не менее в результате геолого-разведочных работ в мезозойских отложениях западно-аральской части Приаралья были открыты залежи газа Аккулковская, Кызылой и Базой. Важным результатом стали успехи узбекских геологов по обнаружению ряда новых месторождений в Южном Приаралье. Таким образом, на ранних этапах изучения восточная часть Северного Устюрта относилась к Приаральскому региону.

Западно-аральская часть территории характеризовалась более резкими перепадами гипсометрии и глубин залегания отражающих сейсмических горизонтов, в ней были развиты довольно контрастные структурные элементы (Косбулакский, Шалкарский, Барсакельмесский прогибы и др.).

Другой принципиальной особенностью данной части территории стало присутствие в разрезе мощной грубообломочной толщи позднепермотри-асового возраста, образовавшейся в результате взаимодействия и столкновения пассивной окраины древней Восточно-Европейской платформы и молодой Казахстанской плиты на палеозойском этапе развития. По данным сейсморазведки, толща заполнения составляет около 5–6 км. Область столкновения тектонических плит определяет геострук-турное положение полосы Арало-Кызылкумской системы дислокаций1 [12, 13]. Позднее по результатам составления «Карты прогноза нефтегазоносности Казахстана» (2002) и выполнения Проекта КИОБ РК (2009–2013) была четко обоснована граница между Северным Устюртом (Устюрт-Бозашинский бассейн) и Аральским бассейном, которая проходит вдоль полосы Арало-Кызылкумской системы дислокаций.

Характеристики и оценка регионального строения на современном этапе изучения

Согласно современным представлениям о тектоническом строении региона и модели внутреннего строения разреза, по мнению авторов статьи, имеются объективные причины, объясняющие низкую эффективность поисковых работ, результатом которых является существующая ныне неоднозначная оценка перспектив нефтегазоносности территории Северного Устюрта.

Среди причин отмечается неравномерная по площади и недостаточная по глубине исследования степень изученности разреза. Более того, это устоявшиеся представления о природе и формационном составе нижней доюрской части разреза (палеозой, триас). Следует отметить, что доюрский интервал разреза ранее, в силу ограниченности фактических материалов, представлялся в качестве единой толщи. Достаточно четкое выделение данной толщи в значительной степени ограничивалось имеющимся объективно невысоким уровнем технического обеспечения и возможностями геолого-сейсмических методов. Выделение в доюрской части разреза образований палеозоя, равно как и границы между палеозоем и триасом, носило дискуссионный характер, а в разрезе отдельных регионов палеозойский комплекс большинством исследователей относился к фундаменту. В разрезе запада Туранской плиты (Устюрт-Бозаши, Мангышлак) исследователями обосновывались сейсмические горизонты Ф и V [4, 15, 16]. В свою очередь, горизонт V на участках разреза, интерпретируемых с высокой степенью разрешения при наличии относительно более уверенных отражений внутри доюрской толщи, соответствовала нижней части триаса.

По основным геолого-промысловым характеристикам и фильтрационно-емкостным свойствам внутри доюрской толщи, между отложениями палеозоя и триаса, с точки зрения их кондиций не представлялось возможным судить о какой-либо дифференциации. Триасовый диапазон разреза характеризовался преимущественно континентальным генезисом отложений. В связи с этим нижняя, доюрская, часть разреза долгое время не рассматривалась в качестве достаточно перспективного направления поисковых работ.

По сравнению с регионом Северного Устюрта в данном отношении достаточно резко контрастируют по основным параметрам литолого-стратиграфического разреза и палеогеографическим особенностям развития прилегающие соответственно с севера и юга территории Прикаспийской впадины и Мангышлака [3, 5, 16]. Авторы статьи полагают, что сложившиеся представления и подобное несовершенство модели строения доюрской толщи (наряду с юрско-меловой толщей) в разрезе Северного Устюрта уже долгое время являются сдерживающим фактором для исследователей при планировании поисковых работ и оценке перспектив данной территории. Как результат, имеющиеся ныне представления о модели строения рассматриваемой территории, в свою очередь, не получают должного импульса для дальнейшего ее совершенствования и новых открытий.

Однако, несмотря на высокий процент отрицательных результатов, поисковые работы на Северном Устюрте по мере накопления кондиционных данных были продолжены на отдельных структурах. В последние годы получены положительные результаты на площади Тепке, расширена площадь

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS продуктивности Аккулковско-Базайской зоны газо-накопления, в разрезе которой впервые получены притоки нефти (участки Аккулковское и Кулбас) [2]. Данные обнаружения, учитывая всю совокупность накопленных геолого-геофизических материалов и опыта поисковых работ, а также высокую степень сложности внутреннего строения, дают основание считать регион Северного Устюрта перспективной территорией. В связи с этим в последние годы при оценке и подготовке локальных объектов геологоразведчиками ставятся основные задачи, которые включают детальный анализ и поиск взаимосвязей в структурных планах по кровле фундамента, палеозойской и мезозойской толщ, объясняющие фактически сложившийся зональный характер проявления нефтегазоносности [8, 17–19]. Новые задачи включают также комплексное изучение тектонической основы для уточнения условий и геохимических особенностей седиментации, формирования и унаследованности литолого-фациальных обстановок осадконакопления блока Северный Устюрт.

Особенности строения и структурно-тектоническая характеристика

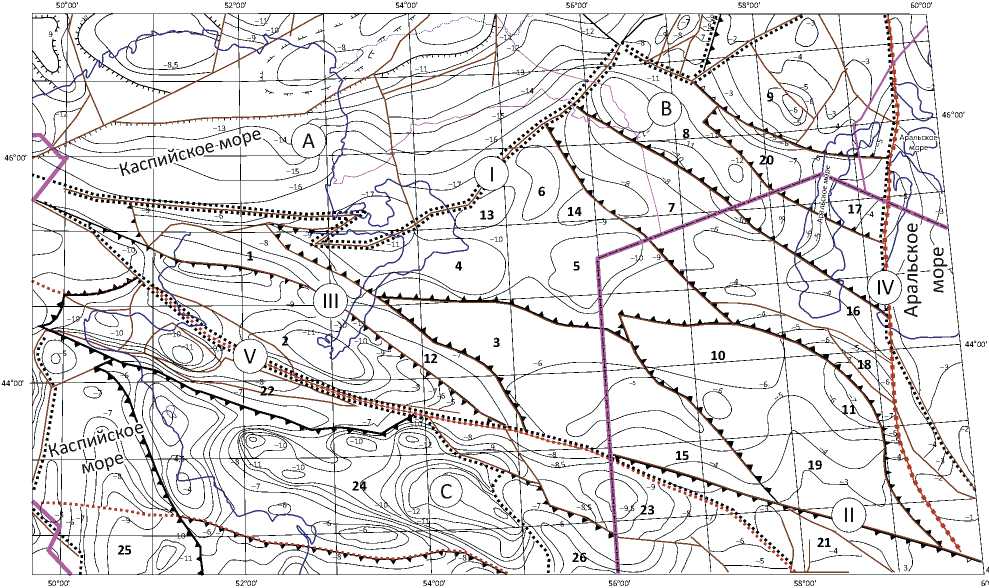

С учетом строения территории сопредельных государств Казахстана и Узбекистана, Косбу-лакский, Шалкарский, Колтык-Кулажатский, Бар-сакельмесский, Судочий прогибы, Актумсыкское поднятие и др. определяют единую систему прогибов, которая относится к Северному Устюрту и одновременно является западной частью обширного плато Устюрт [20]. При этом восточная часть плато Устюрт полностью находится в пределах Узбекистана и представляется как Восточный Устюрт. В связи с этим рассматриваемый регион Северного Устюрта являет собой расширенную в северном направлении западную часть плато Устюрт, которая на востоке одновременно «соседствует» через полосу Арало-Кызылкумской системы дислокаций с Аральским осадочным бассейном (рис. 1). Учитывая данные региональные особенности, участок Северный Устюрт по поверхности фундамента рассматривается как единая Северо-Устюртская система прогибов и поднятий. Крупными элементами западной части плато Устюрт также являются Сам-ский и Колтык-Кулажатский прогибы, Мынсуалмас-ская ступень, Аманжольская седловина.

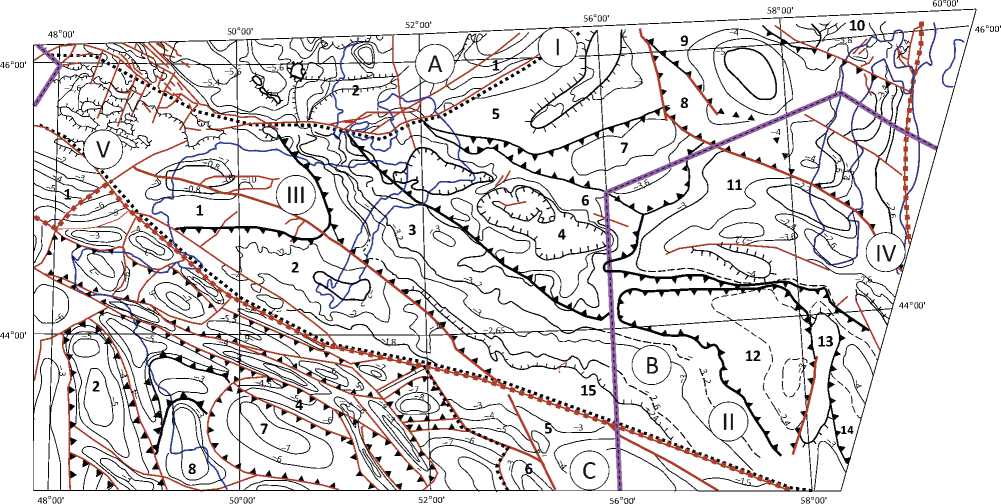

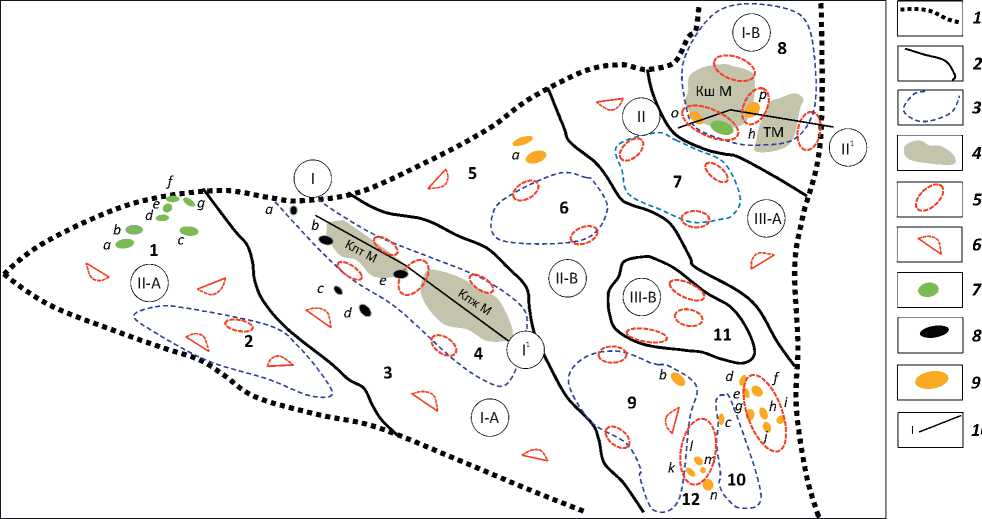

Блоковое строение территории по фундаменту характеризуется преимущественно северо-западной (субширотной) ориентировкой тектонических элементов II порядка, отмечается закономерное расположение прогибов и переходных между ними линейных зон с более высокими гипсометрическими отметками залегания одновозрастных толщ палеозоя и мезозоя в мульдах и участках регионального подъема. Эти «переходные» линейные зоны представляются тектоническими валами, которые, в свою очередь, являются маркерами и отчетливо фиксируют контуры крупных прогибов и их периферийные зоны (см. рис. 1). Отметка кровли фун- дамента в крупных прогибах (Косбулакский, Шал-карский, Колтык-Кулажатский) составляет -7...–11 км. В южном направлении (Барсакельмесский, Судочий прогибы) отметка залегания фундамента испытывает подъем в интервале изогипс от –5...–7 до –3...–5 км.

В процессе обработки материалов авторами статьи проведена работа по уточнению характера залегания элементов II порядка — крупных блоков, представляющих собой прогибы и выступы по фундаменту и палеозойскому комплексу. Также выполнена систематизация крупных блоков на предмет выделения в их пределах структур более низкого порядка: мульд, выступов по палеозойскому комплексу, валообразных поднятий (см. рис. 1), которые могут представлять интерес для обоснования перспективных локальных объектов.

Фундамент сложен образованиями рифея – протерозоя и нижнего палеозоя, которые широко развиты в горных сооружениях Большой и Малый Каратау, Букантау и др. Образования вскрыты единичными скважинами в зоне к северо-востоку от Шалкарского прогиба (Жаксыбуташский выступ). Зеленоцветные метаморфизованные песчаники и конгломераты выделены в разрезе зоны Базой – Аккулковская – Кызылой. Также в разрезе установлены как, предположительно, докембрийские, так и палеозойские породы. По данным скважин Кызы-лой-Г-1 и Баайзарская-Г-16, к верхнему протерозою отнесены амфиболиты и различные метаморфические и кристаллические сланцы.

По имеющимся данным для территории и разреза Северо-Устюртской системы прогибов и поднятий характерны высокие значения скорости распространения преломленных волн (6000–6300 м/с) и мозаичный рисунок распределения аномалий магнитного и гравиметрического полей. Можно предположить, что мозаичный рисунок аномалий потенциальных полей хорошо согласуется с определенными закономерностями площадного распространения пород фундамента, отличающихся пестротой и частой сменой литологического состава, их различным генезисом, минеральными и породными ассоциациями.

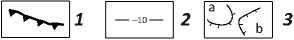

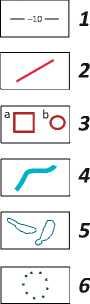

По результатам высокоточных аэромагнитных исследований (Акчулаков У.А., Коврижных П.Н. и др., 2010–2011) в разрезе рассматриваемой территории обоснована главная магнитоактивная поверхность. Выделение данной границы способствовало более четкой интерпретации разреза, заключенного между отражающими горизонтами Ф и V. В результате в разрезе западной части Туранской плиты уверенно выделена устойчивая сейсмическая граница — отражающий сейсмический горизонт PZ [2, 17, 18], что явилось одним из главных результатов Проекта КИОБ РК и планомерного изучения региона в последние годы. В разрезе Северного Устюрта отметка залегания кровли палеозойского комплекса изменяется от –3,5...–5 км в прогибах до –0,8...–2,5 км на выступах коренных пород (Бозашинское и Ак-тумсыкское поднятие) (рис. 2).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема поверхности фундамента западной части Туранской плиты1 Fig. 1. Scheme of Basement surface in the western part of Turansky plate1

42“00'

60“00'

Масштаб 1 : 4 000 000

Активное проявление разломной тектоники, унаследованное развитие и характер структурного плана палеозойской (PZ) и триасовой (V) толщ рассматриваются как важные особенности внутреннего строения всей нижней палеозой-триасовой толщи. Вместе с тем отмечается, что крупные прогибы, мульды и приподнятые участки, с учетом общего регионального, преимущественно северо-западного простирания, на уровне ОГ PZ и V «унаследуют» от фундамента мозаичный рисунок структурного плана.

В палеотектоническом плане область сочленения сформировавшихся в палеозое крупных блоков

Северного Устюрта, Урала и Казахстанского континента (зона Аккулковского и Арало-Кызылкумского тектонических «швов») определяет положение северной периферии западной части Туранской плиты. На юге интенсивные деформации растяжения и сжатия в субширотной рифтовой зоне вдоль кряжа Карпинского и Горного Мангышлака стали определяющими для развития Мангышлака.

Вдоль северного края блока Устюрт формировался протяженный Южно-Эмбинский рифт, амплитуда которого увеличивалась с запада на восток, от района современного положения Каспийского моря в сторону Уральского палеоокеана1 [12, 13].

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Структурная схема Устюрт-Бозашинского бассейна по поверхности палеозойских отложений1

Fig. 2. Structural scheme of Ustyurt-Bozashinsky basin over the Palaeozoic Top1

1 — региональные структуры II порядка: Прикаспийский бассейн (1 — Южно-Эмбинское поднятие, 2 — Кашаган-Тен-гизская зона поднятий); Устюрт-Бозашинский бассейн (1 — Бозашинское поднятие, 2 — Южно-Бозашинский прогиб, 3 — Арыстановская ступень, 4 — Колтык-Кулажатский прогиб, 5 — Мынсуалмасская ступень, 6 — Аманжольская седловина, 7 — Самский прогиб, 8 — Чурукская седловина; прогибы: 9 — Косбулакский, 10 — Шалкарский, 11 — Актум-сыкское поднятие, 12 — Барсакельмесский прогиб, 13 — Куаныш-Коскалинский (Аламбекский) вал, 14 — Судочий прогиб, 15 — Башагырский выступ); Мангышлакский бассейн (1 — Махамбетская моноклиналь, 2 — Песчаномыс-ский прогиб, 3 — Беке-Башкудукский вал, 4 — Жетыбай-Узеньская ступень, 5 — Ассаке-Ауданский прогиб, 6 — Туар-кырское поднятие, 7 — Жазгурлинский прогиб, 8 — Ракушечное поднятие); 2 — изогипсы по кровле палеозойского комплекса, км (ОГ PZ); 3 — валообразные поднятия (а) и мульды (b).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — regional II-nd order structures: Caspian basin (1 — South Embinsky high, 2 — Kashagan-Tengizsky zone of highs); Ustyurt-Bozashinsky basin (1 — Bozashinsky high, 2 — South Bozashinsky trough, 3 — Arystanovsky flat, 4 — Koltyk-Kulazhatsky trough, 5 — Mynsualmassky flat, 6 — Amanzholsky saddle, 7 — Samsky trough, 8 — Churuksky saddle; troughs: 9 — Kosbulaksky, 10 — Shalkarsky, 11 — Aktumsyksky high, 12 — Barsakelmessky trough, 13 — Kuanysh-Koskalinsky (Alambeksky) swell, 14 — Sudochy trough, 15 — Bashagyrsky salient); Mangyshlaksky basin (1 — Makhambetsky monocline, 2 — Peschanomyssky trough, 3 — Beke-Bashkuduksky swell, 4 — Zhetybai-Uzensky flat, 5 — Assake-Audansky trough, 6 — Tuarkyrsky high, 7 — Zhazgurlinsky trough, 8 — Rakushechny high); 2 — structural contours over the Palaeozoic Top, km (PZ Reflector); 3 — ridge-like highs (а) and downfolds (b).

For other Legend items see Fig. 1

В позднем девоне – раннем карбоне над рифтом сформировался одноименный прогиб, заполненный впоследствии граувакковой формацией (D3– C1v1) толщиной до 5 км. Предположительно, данные отложения слагают разрез зоны сочленения Прикаспийского бассейна и Северного Устюрта (районы Мынсуалмасской ступени, Косбулакского и Шалкарского прогиба). Южнее, с учетом повсеместного регионального погружения юрско-меловых отложений, в разрезе Северного Устюрта выделяется единая верхнепалеозой-триасовая толща. Сохранение условий осадконакопления верхнепалео-зой-триасовых отложений в южном направлении и их единство сопровождали формирование Самско-го, Барсакельмесского и Судочьего прогибов. Область распространения данных глубоких прогибов на Северном Устюрте и на территории южнее с вос- точной стороны ограничена меридиональной полосой Арало-Кызылкумской системы дислокаций (см. рис. 1).

Непосредственно полоса Арало-Кызылкумской системы дислокаций представляет собой сложное сочетание Центрально-Аральского (Куландинского), Жерлепесского, Каракольского разломов, которые, в свою очередь, формируют линейно вытянутые выступы фундамента и сопряжены с ними. По палеозойскому и мезозойскому комплексам в полосе Арало-Кызылкумской системы дислокаций сформировался значительный по протяженности тектонический вал (ранее известный как вал Архангельского).

Триасовые отложения на большей части Северного Устюрта (центральные, восточные и южные районы) соответствуют орогенному этапу развития и являются толщей заполнения. Вышезалегающие юрско-меловые отложения характеризуются платформенным происхождением. В региональном отношении юрские отложения имеют весьма схожий литолого-фациальный состав и формационный облик по всей территории бассейнов Западного Казахстана. В разрезе Северного Устюрта это позволяет рассматривать их в качестве потенциально нефтегазоносных комплексов (свиты), что, с учетом относительно более высокой степени изученности юрских отложений, существенно расширяет как перечень перспективных структур, так и спектр различных критериев их обоснования.

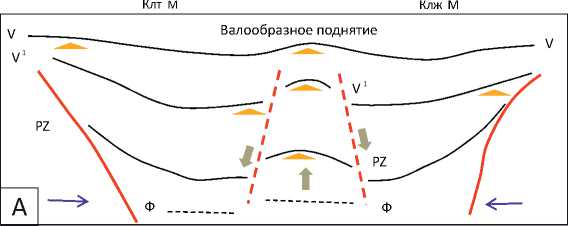

С учетом положения фактических зон нефте-газонакопления, общих геологических предпосылок и масштабов осадконакопления на Северном Устюрте ожидаются высокие генерационные возможности в «ядре» крупных прогибов (Косбулак-ский, Колтык-Кулажатский, Шалкарский, Самский и др.), с которыми можно связывать положение и развитие вероятных очагов генерации УВ [21].

Данные прогнозы в целом подтверждены в последние годы результатами поисковых работ в Колтык-Кулажатском (Тепке), Шалкарском (Аккул-ковская, Кулбас), Барсакельмесском и Судочьем прогибе (Кубла Ассакеаудан, Аламбек, Шахпахты, Джел), на Мынсуалмасской ступени (Шикудук). Анализ данных сейсморазведки и временных разрезов по Северному Устюрту свидетельствует о достаточно высоких темпах осадконакопления в доюрское время. В разрезе Кошкаратинской мульды и Кос-булакского прогиба толщина доюрского комплекса составляет 2–3 и 4–5 км соответственно [22–24]. Следовательно, эти зоны отличает широкий стратиграфический диапазон продуктивности осадочного разреза (палеозой, юра, мел, палеоген). К ним относятся Кызылой-Аккулковская, Кулбас, Базайская, Шагырлы-Шомышты, Урга Северный, Карачалак, Акчалак и другие зоны нефтегазонакопления [20].

Характер расположения месторождений и выявленных структур в плане свидетельствует об их приуроченности к выраженным трендам, определяющим простирание крупных разломов. Разрезы месторождений характеризуются многоярусным расположением продуктивных горизонтов, в особенности на уровне юры и нижнего мела. С учетом этого для рассматриваемой территории определяется дифференцированный по площади и разрезу зональный характер формирования и размещения скоплений УВ с приуроченностью их к структурам II порядка. Предполагается доминирующее влияние на формирование залежей нефти и газа процессов вертикальной миграции и перераспределения УВ. Учитывая пространственное положение, авторы статьи отмечают, что ряд месторождений на западе Туранской плиты содержит весьма значительные и гигантские объемы УВ (Узень-Кара-мандыбас, Каламкас, Каражанбас, Тенге-Жетыбай, Шагырлы-Шомышты), которые в то же время «разобщены» между собой большими расстояниями. Помимо регионального отличия, обращает на себя внимание отдельный случай с довольно существенной разнородностью скоплений УВ между собой на локальном уровне, т. е. в пределах одной тектонической зоны. Так, на примере Бозашинского поднятия крупные скопления с высоковязкой нефтью (Каражанбас, Каражанбас Северный, Бозаши Северный) «соседствуют» с нефтегазовыми скоплениями (Каламкас, Арман, Каратурунская группа). Одновременно с этим данные месторождения, хотя и расположены близко, резко отличаются и по объему запасов УВ.

Перемещение и перераспределение значительных объемов УВ в результате латеральной миграции представляется менее вероятным. На блоках с залежами в отложениях мезозоя и кайнозоя высока вероятность продуктивности отложений доюрского комплекса.

Возможности уточнения и прогноза перспективных объектов

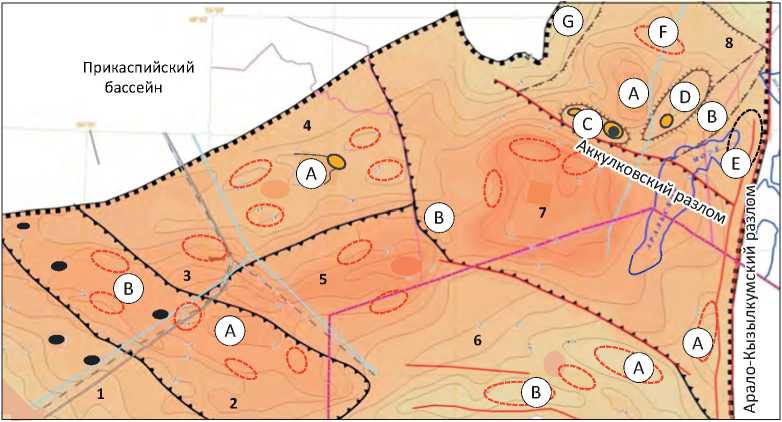

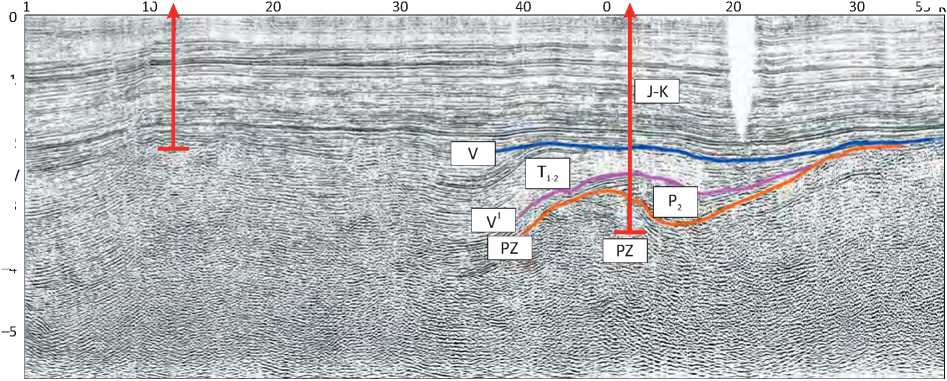

Особенности положения в плане Кошкаратин-ской и Тобебулакской мульд (южная часть Шалкар-ского прогиба) определяют размещение крупных валообразных поднятий (Кызылой-Аккулковский, Базайский и Куландинский валы), которые, в свою очередь, являются «переходными» структурными элементами от областей прогибания к поднятиям в контуре основного Шалкарского прогиба. Более детальный анализ тектонического строения и районирование структур II порядка показывают, что данное закономерное расположение валообразных поднятий в контурах прогибов в целом характерно для всего Северного Устюрта (рис. 3). Аналогично «переходная» зона на восточном склоне Тобе-булакской мульды характеризуется контрастным развитием вала Куланды по изогипсе -1,6 км, амплитудой 250 м. Данные геолого-геофизические и структурно-тектонические предпосылки позволяют рассматривать вал Куланды в качестве перспективного объекта.

Северный борт Кошкаратинской мульды на уровне изогипс -2,4...–2,6 км характеризуется незначительным структурным осложнением в виде малого по размерам свода. В то же время, с учетом общего характера строения, на данном участке можно предположить развитие крупного валообразного поднятия (Жаксыбота) по изогипсе -2700 м, по аналогии с Кызылой-Аккулковским и Базайским валами, осложняющими восточный и южный склоны мульды соответственно (см. рис. 3). В связи с этим валообразное поднятие Жаксыбота, расположенное вместе с Кызылой-Аккулковским и Базайским валом по контуру Кошкаратинской мульды, также следует рассматривать в качестве перспективного поискового объекта, амплитуда поднятия может составлять 200 м и более (рис. 4).

Как видно по материалам региональных исследований, в значительной мере доюрский этап осадконакопления характеризуется унаследованным развитием структурного плана по ОГ PZ, V и III.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Фрагмент структурной карты по ОГ III и геолого-геофизические предпосылки прогноза и формирования зон нефтегазонакопления Северного Устюрта [3]

Fig. 3. Fragment of depth map over III Reflector and geological and geophysical factors of oil and gas accumulation zone prediction and formation in Northern Ustyurt [3]

1 — изогипсы по ОГ III, км; 2 — тектонические валы (a — установленные, b — прогнозные перспективные); 3 — границы элементов I и II порядка; 4 — разломы; 5 — месторождения (a — нефтяные, b — газовые).

Тектонические элементы: 1 — Арыстановская ступень, 2 — Колтык-Кулажатский прогиб (мульды: A — Кулажатская, B — Кол-тыкская), 3 — Аманжольская седловина, 4 — Мынсуалмасская ступень (A — Шагырлинское поднятие), 5 — Самский прогиб, 6 — Актумсыкский выступ (валы: A — Кассарминский, B — Харойский), 7 — Косбулакский прогиб (A — Арало-Кызылкумский вал, B — Чурукская седловина), 8 — Шалкарский прогиб (A — Кошкаратинская мульда, B — Тобебулакский прогиб; валы: C — Кызылой-Аккулковский, D — Базойский, E — Куландинский, F — Жаксыбота, G — Шошкакульская моноклиналь)

-

1 — structural contours over III Reflector; 2 — tectonic swell (a — revealed, b — predicted promising); 3 — boundaries of I-st and II-nd order elements; 4 — faults; 5 — fields (a — oil, b — gas).

Tectonic elements: 1 — Arystanovsky flat, 2 — Koltyk-Kulazhatsky trough (downfolds: A — Kulazhatsky, B — Koltyksky), 3 — Amanzholsky saddle, 4 — Mynsualmassky flat (A — Shagyrlinsky high), 5 — Samsky trough, 6 — Aktumsyksky salient (swells: A — Kassarminsky, B — Kharoisky), 7 — Kosbulaksky trough (A — Aralo-Kyzylkumsky swell, B — Churuksky saddle), 8 — Shalkarsky trough (A — Koshkaratinsky downfold, B — Tobebulaksky trough; swells: C — Kyzyloy-Akkulkovsky, D — Bazoisky, E — Kulandinsky, F — Zhaksybota, G — Shoshkakulsky monocline)

Авторы статьи полагают, что в условиях Северного Устюрта «сквозной» характер формирования крупных структурных элементов влияет на генезис и развитие валообразных поднятий и локальных структур и определяет его. Наличие отмеченных выше благоприятных структурно-тектонических предпосылок определяет перспективность локальных структур и объединяющих их крупных вало-образных поднятий. В условиях конседиментаци-онного и унаследованного развития увеличение глубины залегания может обеспечивать расширение пространственных параметров объектов. Соответственно, на нижнем уровне разреза (палеозой, триас) при сохранении других геологических характеристик можно ожидать относительно более значительные масштабы и объемы нефтегазонакопле-ния по сравнению с верхними интервалами разреза (юра, мел и кайнозой).

В разрезе валообразных поднятий отмечается неглубокое залегание и значительная толщина палеозойских отложений (доюрский комплекс), что можно рассматривать в качестве дополнительного фактора, повышающего прогноз и перспективность поднятия Жаксыбота (сейсмический профиль 1140) (рис. 5).

К северу от Кызылой-Аккулковского вала ранее (1998) пробурена опорная скв. ARL NW-1 глубиной 4700 м для уточнения глубинного строения, максимального вскрытия доплитного и палеозойского разреза западно-аральской части Приаралья. Скважина фактически расположена на северном склоне Кошкаратинской мульды. В соответствии с имеющейся прогнозной отметкой глубин залегания кровли фундамента по сейсмическим данным на уровне -6...–6,2 км, толщина перспективных палеозойских отложений высока и может составлять около 1500–1800 м.

Несмотря на полученные данные о составе и характере разреза, изученность региона по палеозойскому комплексу, с точки зрения увязки новых данных о глубинах залегания с имеющимися структурными построениями, продолжает оставаться по-прежнему достаточно низкой. С учетом новых представлений оптимальное положение скв. ARL NW-1 соответствует, как видно на материалах профиля 1140, точке для проектной скважины в зоне к северу и северо-востоку от ее фактического положения. В этом случае проектная скважина могла бы вскрыть палеозойский комплекс на более высоких гипсометрических отметках и в контурах предпо-

Рис. 4. Структурная схема по подошве мезозой-кайнозойского комплекса южной части Шалкарского прогиба [18]

Fig. 4. Structural scheme over the bottom of Mesozoic-Cenozoic sequence in the southern part of Shalkarsky trough [18]

1 — изогипсы по подошве мезозой-кайнозойского комплекса, км; 2 — разломы (I — Куландинский, II — Центрально-Аральский, III — Базайский, IV — Аккулковский, V — Кошкаратинский); 3 — скважины: а — опорные (1 — Куланды- Г-1, 2 — Северо-Аральская- П-1/Тунгуруксор, 3 — Северо-Аральская П-2/Кучокинская, 4 — ARL NW-1), b — разведочные; 4 — береговая линия Аральского моря; 5 — месторождения УВ; 6 — перспективные участки, региональные структуры II порядка: прогибы (А — Шалкарский, B — Косбулакский), мульды (C — Кошкаратинская, D — Тобебулакская).

Тектонические валы: А-К — Кызылой-Аккулковский, Бз — Базайский, Кл — Куланды, Жб — Жаксыбота

-

1 — structural contours over the bottom of Mesozoic-Cenozoic sequence; 2 — faults (I — Kulandinsky, II — Central Aralsky, III — Bazaisky, IV — Akkulkovsky, V — Koshkaratinsky); 3 — wells: а — key (1 — Kulandy- Г-1, 2 — North Aralsky- П-1/Tunguruksor, 3 — North Aralsky П-2/Kuchokinsky, 4 — ARL NW-1), b — exploratory; 4 — Aral Sea coast line; 5 — HC fields; 6 — promising areas, II-nd order regional structures: troughs (А — Shalkarsky, B — Kosbulaksky), downfolds (C — Koshkaratinsky, D — Tobebulaksky).

Tectonic ramparts: А-К — Kyzyloy-Akkulkovsky, Бз — Bazaisky, Кл — Kulandy, Жб — Zhaksybota лагаемого крупного валообразного поднятия Жак-сыбота (см. рис. 5).

Южнее в северо-западном направлении выделяется Косбулакский прогиб. Региональные разломы довольно четко определяют контуры тектонических элементов II порядка. Контур данного прогиба на северо-востоке, востоке и юго-востоке определяет положение Аккулковского, Арало-Кызылкумского вала и Чикудукской седловины соответственно.

На юго-востоке Северного Устюрта (Восточный Устюрт) в меридиональном направлении выделяется Куаныш-Коскалинский вал, расположенный между Барсакельмесским и Судочьим прогибом. Данная структурная позиция Куаныш-Коскалин-ского вала, очевидно, была благоприятной для формирования залежей УВ с промышленными кондициями и структур, на которых отмечены прямые признаки нефтегазоносности.

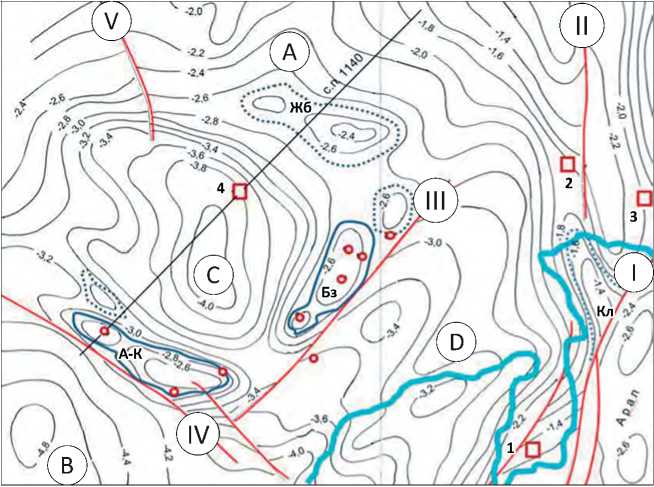

По поверхности сейсмических горизонтов PZ и V, соответственно по изогипсам -6000 и –3200 м, в центральной части Северного Устюрта обособляется Актумсыкский выступ. В рельефе палеозойской толщи крупный выступ, в свою очередь, на уровне изогипс -2400...–2800 м осложнен валообразными поднятиями (Кассарминским, Байтерекским, Харой- ским, Тахтакаирским). В контурах этих валообраз-ных поднятий, с учетом уже имеющихся открытий в разрезе Тахтакаирского вала, прогнозируются новые дополнительные локальные объекты, представляющие интерес в нефтегазопоисковом отношении. Также генезис перспективных локальных объектов (ловушек нефти и газа) может быть связан с зонами структурных осложнений («задержек») на моноклиналях и бортах крупных прогибов и поднятий (рис. 6). Очевидно, для данных ловушек будет характерен неантиклинальный тип строения и морфологии, изучение которых в последние годы приобретает все большую актуальность [9].

Анализ особенностей структурного плана и разломной тектоники, характера проявления нефтегазоносности и распространения залежей нефти и газа в соответствии с фазовым составом вмещающих УВ позволяет определить благоприятные геолого-геофизические предпосылки регионального порядка, определяющие перспективы нефтегазоносности по всей площади Северного Устюрта. Во-первых, отдельные элементы Северо-Устюртской системы прогибов и поднятий, имеющие, как уже отмечалось, преимущественно северо-западную ориентацию, соответствуют трендам, опре-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

СВ

Рис. 5. Региональный геолого-геофизический разрез по профилю 1140, по материалам заложения скв. Aral NW-1 Кошкаратинской мульды (положение профиля см. на рис. 4) [15]

Fig. 5. Regional geological and geophysical section along 1140 Line, according to materials of Aral NW-1 location in the Koshkaratinsky downfold (for the line location see Fig. 4) [15]

ЮЗ

Скв. Aral NW-1

Вал Жаксыбота

55 км

Кызылой-Аккулковский вал

Скв. Г-1

–1

–2

V

–3

V

PZ

Aбс. отметка, км

–4

Рис. 6. Схема перспектив нефтегазоносности Северного Устюрта ([3] с изменениями) Fig. 6. Schematic map of petroleum potential of Northern Ustyurt (modified from [3])

1 — контуры Устюрт-Бозашинского бассейна; 2 — границы зон с различными перспективами нефтегазоносности:

I-A,

I-B — высокоперспективные 1-й категории, II-A и II-B — перспективные 2-й категории, III-A и III-B — с невыясненными перспективами 3-й категории; 3 — прогибы; 4 — мульды; 5 — валообразные поднятия (бортовые зоны и переходные зоны между мульдами внутри прогибов, зоны над крупными выступами фундамента); 6 — структурные осложнения («задержки») на моноклиналях и бортах крупных прогибов; месторождения с различным фазовым составом УВ ( 7 – 9 ): 7 — газонефтяные и нефтегазовые (а — Каражанбас, b — Каражанбас Северный, c — Каламкас, d — Арман, e — Каратурун Южный, f — Кара-турун Морской, g — Каратурун Восточный, h — Аккулковское-Кулбас); 8 — преимущественно нефтяные (а — Колтык, b — Комсомольское, c — Каракудук, d — Арыстановское, e — Тепке); 9 — преимущественно газовые (а — Шагырлы-Шомышты, b — Куаныш, c — Урга, d — Урга Северная, e — Арал Северный, f — Сургиль, g — Бердах, h — Бердах Восточный, i — Учсай, j — Шагырлык, k — Барсакельмес Северный, l — Карачалак, m — Кокчалак, n — Акчалак, o — Кызылой, p — Базай); 10 — линия профилей, элементы II порядка (1 — Бозашинское поднятие, 2 — Южно-Бозашинский прогиб, 3 — Арыстановская ступень, 4 — Колтык-Кулажатский прогиб, 5 — Мынсуалмасская ступень; прогибы: 6 — Самский, 7 — Косбулакский, 8 — Шал-карский, 9 — Барсакельмесский, 10 — Судочий; 11 — Актумсукское поднятие, 12 — Куаныш-Коскалинский вал)

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Legend for Fig. 6, end.

1 — outline of Ustyurt-Bozashinsky basin; 2 — boundaries of zones having different petroleum potential: I-A, I-B — highly promising of 1-st Category, II-A and II-B — promising of 2-nd Category, III-A and III-B — 3-rd Category with uncertain potential; 3 — troughs; 4 — downfolds; 5 — swell-like rises (flank zones and transition zones between downfolds inside troughs, zones above the large Basement rises); 6 — structural complications ("obstructions") on monoclines and shoulders of large troughs; fields with different HC phase content ( 7 – 9 ): 7 — gas-oil and oil-gas (а — Karazhanbas, b — Karazhanbas Northern, c — Kalamkas, d — Arman, e — Karaturun Southern, f — Karaturun Sea, g — Karaturun Eastern, h — Akkulkovsky-Kulbas); 8 — mostly oil (а — Koltyk, b — Komsomolsky, c — Karakuduk, d — Arystanovsky, e — Tepke); 9 — mostly gas (а — Shagyrly-Shamyshty, b — Kuanysh, c — Urga, d — Urga Northern, e — Aral Northern, f — Surgil’, g — Berdakh, h — Berdakh Eastern, i — Uchsai, j — Shagyrlyk, k — Barsakelmes Northern, l — Karachalak, m — Kokchalak, n — Akchalak, o — Kyzyloy, p — Bazay); 10 — section lines, II-nd order elements (1 — Bozashinsky high, 2 — South Bozashinsky trough, 3 — Arystansovsky flat, 4 — Koltyk-Kulazhatsky trough, 5 — Mynsualmassky flat; troughs: 6 — Samsky, 7 — Kosbulaksky, 8 — Shalkarsky, 9 — Barsakelmessky, 10 — Sudochy; 11 — Aktumsyksky high, 12 — Kuanysh-Koskalinsky swell)

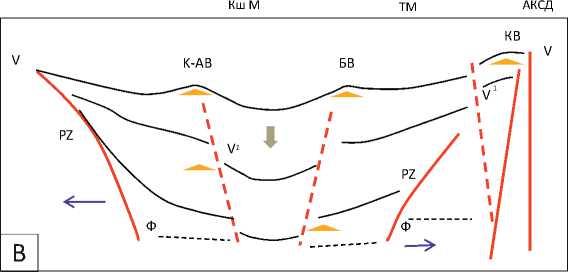

Рис. 7. Схема развития и обоснования прогноза благоприятных предпосылок для формирования залежей УВ по профилям Колтык-Кулажатского (A) и Шалкарского (B) прогибов (положение профилей см. на рис. 6)

Fig. 7. Scheme of occurrence and substantiation of prediction of the factors favourable for HC pool formation along the lines across Koltyk-Kulazhatsky (A) and Shalkarsky (B) troughs (for the line location see Fig. 6)

1 — вектор тангенциальных напряжений и смещения крупных блоков; 2 — подвижки вертикального направления положительного и отрицательного знаков; 3 — прогнозируемое положение залежей УВ; 4 — тектонические нарушения; 5 — ОГ (границы главных структурно-формационных и стратиграфических комплексов).

Мульды: Клт М — Колтыкская, Клж М — Ку-лажатская; валы: К-АВ — Кызылой-Аккул-ковский, БВ —Базайский, КВ — Куландин-ский

-

1 — vector of shear stress and large block displacement; 2 — positive and negative vertical movements; 3 — predicted position of HC pools; 4 — faults; 5 — reflectors (boundaries of main tectono-stratigraphic and stratigraphic units).

Downfolds: Клт М — Koltyksky, Клж М — Kulazhatsky; swells: К-АВ — Kyzyloy-Akkulkovsky, БВ — Bazaisky, КВ — Kulandinskii деляющим распространение залежей определенного фазового состояния (см. рис. 6). Во-вторых, в пределах прогибов и поднятий просматривается характерная линейная ориентация локальных объектов (ловушек), которые располагаются, как правило, вдоль региональных разломов. Все это предопределяет линейное региональное простирание и прогноз вероятных зон нефтегазонакопления. В этой связи уточненная региональная характеристика и особенности строения Северного Устюрта, как видно, свидетельствуют о необходимости более детального изучения Косбулакского, Самского, Бар-сакельмесского, Южно-Мангышлакского прогибов, Арыстановской и Мынсуалмасской ступени. Полученные результаты исследований представляют собой основу для определения вероятных источников поступления нефти, их размещения в пространстве, каналов миграции УВ и в конечном итоге — обоснования модели формирования залежей УВ. С учетом этого в перспективе определены и следующая первоочередная задача, и этап изучения Северного Устюрта — обоснование и выделение комплекса дискриминирующих показателей для выявления перспективных участков и ранжирования выявленных локальных структур.

В-третьих, дифференциация Северного Устюрта по степени перспектив с учетом состояния изученности глубоким бурением определяет положение высокоперспективных и перспективных зон, а также зон с невыясненными перспективами нефтегазоносности, т. е. 1, 2 и 3-й категорий соответственно. К высокоперспективным зонам отнесен Колтык-Кулажатский прогиб и Арыстановская ступень (I-A), Шалкарский прогиб (I-Б). В качестве

40 OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION перспективных зон, по мнению авторов статьи, выделены Северо-Бозашинское поднятие и Южно-Бо-зашинский прогиб (II-A), а также широкая полоса в составе Мынсуалмасской ступени, Самского, Барса-кельмесского и Судочьего прогибов (II-Б). К зонам с невыясненными перспективами нефтегазоносности отнесены Косбулакский прогиб (III-A) и Актум-сукское поднятие (III-Б) с учетом отсутствия в них на данной стадии изученности скоплений нефти и газа с промышленными кондициями.

Региональные структуры контролировали условия, толщину и состав отложений, фациальную среду осадконакопления. Внутренняя структура крупных прогибов, в свою очередь, осложнялась разноамплитудными разломами более низкого порядка. Внутри прогибов (особенно в центральных и приосевых частях) могли образовываться «взброшенные» и «проваленные» зоны, которые могли возникать, соответственно, под влиянием процессов площадного растяжения и сдавливания (рис. 7). Эти процессы, в свою очередь, могли способствовать формированию валообразных поднятий по периметру зон прогибания на примере Кошкара-тинской мульды (см. рис. 4).

Предложенное районирование Северного Устюрта учитывает все главные факторы перспективности, в том числе: толщину осадочного заполнения в прогибах и над выступами коренных пород, структурный фактор (степень распространенности различных по типам и морфологии локальных структур-ловушек), масштабы развития отдельных литолого-стратиграфических комплексов в составе доюрского и юрско-кайнозойского комплексов. Наряду с этим дана оценка важнейших элементов размещения по территории залежей с различным фазовым составом УВ, определяющих, в свою очередь, преимущественное содержание типа ОВ (сапропелевое, гумусовое) в составе продуктивных комплексов отложений (см. рис. 6).

Заключение

Анализ регионального структурного плана и особенностей тектонического строения, характера и интенсивности проявления нефтегазоносности в разрезе Северного Устюрта позволяет сделать следующие важные выводы.

-

1. С учетом региональных особенностей строения, отмеченных по результатам поисковых исследований предыдущих лет, территория Северного Устюрта остается слабоизученной в связи с отсутствием единых структурных построений относительно более высокого качества и разработанных достаточно объективных критериев для оценки перспективности территории на локальном уровне. В этих условиях новые возможности оценки первоочередных объектов и эффективных направлений поисковых работ связываются с расширением возможностей для сравнительного анализа отдельных зон за счет дифференцированного подхода и ком-плексирования, а также с возросшим техническим

-

2. Одним из направлений поисковых работ, наряду с регионально продуктивными юрскими отложениями, является изучение строения и перспектив верхнетриасовых отложений, развитие которых связывается с участками распространения озерных континентальных и прибрежных мелководных фаций, аналогично разрезу Прорвинской зоны поднятий Прикаспийской впадины (С. Нуржанов и др.).

-

3. В качестве нового направления поисковых работ обосновывается перспективность изучения перспективного палеозойского комплекса. Прогноз залежей нефти и газа в палеозойском комплексе основывается на результатах уточнения внутреннего строения и особенностей структурно-тектонического плана, на выделении крупных поисковых объектов, связанных с поднятиями унаследованного конседиментационного характера развития.

-

4. Развитие крупных блоков Северо-Устюртской системы прогибов и поднятий сопровождалось формированием областей преимущественного газонакопления в пределах Мынсуалмасской ступени, Самского, Барсакельмесского и Судочьего прогибов. Области преимущественного нефтегазо-и газонефтенакопления соответствуют Бозашин-скому поднятию и Южно-Бозашинскому прогибу. По аналогии с Бозашинским поднятием, в пределах Актумсыкского поднятия прогнозируются нефтегазовые и газонефтяные залежи. Прогноз преимущественно нефтяных залежей связан с Колтык-Кулажатским прогибом и Арыстановской ступенью. В разрезе Шалкарского (Кошкаратинская и Тобебу-лакская мульда) и Косбулакского прогиба ожидаются залежи газового и нефтегазового состава.

-

5. Имеющийся фактический материал позволяет обосновать благоприятные структурно-тектонические и геолого-геофизические предпосылки, расширение спектра перспективных локальных объектов — потенциальных ловушек нефти и газа. Обнаружение новых скоплений нефти и газа связывается с валообразными поднятиями и объектами неструктурного типа на участках в глубоких прогибах по периметру их погружения, а также внутри прогибов на участках сочленения прилегающих соседних мульд. Прогноз перспективных локальных объектов также связывается с ловушками, сформированными в результате структурных осложнений различного порядка в отложениях доюрского комплекса (палеозой, триас) в разрезе моноклиналей и перекрывающих крупные выступы коренных пород толщах.

-

6. Осуществлено районирование Северного Устюрта по перспективам нефтегазоносности с дифференциацией территории на высокоперспективные и перспективные зоны, а также зоны с невыясненными перспективами. На основе этого уточнены направления дальнейших поисково-разведочных работ.

RESULTS уровнем интерпретации геолого-сейсмических материалов.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Список литературы Геолого-тектонические особенности строения и перспективы нефтегазоносности Северного Устюрта

- Абдуллин А.А., Цирельсон Б.С., Быкадоров В.А. и др. Тектоника области сочленения структур Урала, Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. - Алматы: Наука, 1976. - 238 с.

- Акчулаков У.А. Новая ресурсная база углеводородов Республики Казахстан и пути возможной их реализации // Нефтегазоносные бассейны Казахстана и перспективы их освоения: мат-лы международной конференции «АтырауГео-2015» (Атырау, 26-27 мая 2015 г.). - Алматы: КОНГ, 2015. - С. 21-29.

- Бабашева М.Н., Куанышев Ф.М., Ажгалиев Д.К., Пронин А.П. Изучение геологического строения, анализ и оценка перспектив нефтегазоносности триасовых отложений Северного Устюрта. - Атырау, 2022.

- Чакабаев С.Е., Кононов Ю.С., Завгородний А.Л. и др. Геология, история развития и перспективы нефтегазоносности запада Туран-ской плиты. - М.: Недра, 1973. - 214 с.

- Доюрский комплекс Северного Устюрта и полуострова Бузачи // Тр. ВНИГНИ. - М.: Недра, 1985. - Вып. 254. - 133 с.

- Куандыков Б.М., Камалов С.М. Основные задачи геологоразведочных работ на нефть и газ в Казахстане // Известия АН РК. Серия геологическая. - 1992. - № 4. - С. 54-62.

- Пилифосов В.М., Волож Ю.А., Певзнер Л.А. Сейсмогеологический анализ при изучении строения осадочных бассейнов // Известия АН КазССР. Серия геологическая. - 1983. - № 2. - С. 42-49.

- Ажгалиев Д.К. Прогноз нефтегазоносности палеозойского комплекса Устюрт-Бозашинского региона и Мангышлака // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук. - 2016. - Т. 420. - № 6. - С. 51-63.

- Таскинбаев К.М., Нурсултанова С.Н., Курметов Б.К. и др. Палеозойский комплекс осадочных бассейнов запада Туранской плиты и территории к востоку от Уральской складчатой системы // Геофизика. - 2020. - № 1. - С. 60-69.

- Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Аральского моря: сб. науч. тр. / Под ред. Б.М. Куандыкова, Г.Ж. Жол-таева, О.С. Туркова. - Алматы, 1997. - 145 с.

- Даукеев С.Ж., Быкадоров В.А., Куантаев Н.Е. и др. Состояние изученности и основные вопросы геологии Аральского моря // Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Аральского моря. - Алматы, 1997. - С. 16-31.

- Жолтаев Г.Ж. Геодинамическая модель и перспективы нефтегазоносности Аральского региона // Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Аральского моря. - Алматы, 1997.

- Жолтаев Г.Ж. Палеозойские осадочные бассейны зоны сочленения Урала с Тянь-Шанем // Геология и полезные ископаемые. -1997. - № 5-6. - С. 2-7.

- Акишев Т.А., Ашимов Р.У., Кунин Н.Я. и др. Сейсмостратиграфические исследования при поисках месторождений нефти и газа: мат-лы Всесоюзной школы-семинара (Чимкент, 25-28 октября, 1988 г.). - М.: ВНИИгеофизика, 1990. - В 2 т. (242 с., 150 с.).

- Ажгалиев Д.К., Маркабаев К.Ж. Геолого-геофизические предпосылки для проведения нефтегазопоисковых работ в северной части Южно-Мангистауского прогиба // Нефть и газ. - 2008. - № 6. - С. 15-20.

- Майлибаев М.М. Направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в пределах Южного и Юго-Восточного Казахстана на основе инвестиций // Минеральные ресурсы Казахстана. - 1995. - № 2. - С. 3-7.

- Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г. Совершенствование критериев оценки перспектив нефтегазоносности малоизученных районов Туранской плиты // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 7-8. - С. 20-33.

- АжгалиевД.К., Таскинбаев К.М. Новый взгляд на региональное строение западной части Туранской плиты в разрезе перспектив нефтегазоносности региона // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2019. - № 7-8. - С. 20-28.

- Волож Ю.А., Быкадоров В.А., Сапожников Р.Б. Особенности строения палеозойских отложений Торгайско-Сырдарьин-ского и Устюртского регионов (в связи с перспективами нефтегазоносности глубоких горизонтов осадочного чехла) [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2016. - Т. 11. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/ rub/4/41_2016.pdf (дата обращения 06.06.2022). DOI: 10.17353/2070-5379/41_2016.

- Гафаров Н.А., Гулев В.Л., Карнаухов С.М. и др. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности Восточного Устюрта. Т. I. - М.: Недра, 2010. - 261 с.

- Сапожников Р.Б., Абдулкабиров А.А., Волож Ю.А., Васильев Б.А. Перспективы нефтегазоносности Косбулакского прогиба Северного Устюрта по новым данным геофизических исследований // Нефтегазоносность и гидрогеология Казахстана. - Алматы: КазИМС, 1990. - 93 с.

- АжгалиевД.К. Закономерности распространения нефтегазоносности в пределах западной части Туранской плиты // PETROLEUM. -2017. - № 2-3. - С. 62-69.

- Ажгалиев Д.К. Геофизическая и структурно-тектоническая характеристика палеозойского комплекса западной части Туранской плиты // Каротажник. - 2017. - Т. 278. - № 8. - С. 67-80.

- Оздоев С.М. Новое направление в прогнозировании нефтегазоносности по структурным зонам возможного разуплотнения пород // Геология Казахстана. - 1999. - № 5-6. - С. 28-35.